Словообразовательная цепочка — последовательность, структура и примеры составления

Краткое описание

Чтобы понять, как составить словообразовательную цепочку, нужно первым делом разобраться в теории. Эту тему подробно разбирают в 10 классе. Если ученик решит пропустить этот раздел, то он не сможет самостоятельно формировать новые речевые конструкции.

Производная форма представляет собой первичную ветвь словообразования. На основании конкретного слова базируются все связанные между собой элементы. Слова для словообразовательной цепочки отвечают за последовательность речевых форм, имеющих одинаковый корень.

Каждый новый элемент происходит от предыдущего. Это позволило сделать специалистам вывод, что сформированная конструкция имеет универсальную иерархическую структуру. К примеру: в выстроенной цепи «приятный > неприятный > пренеприятный разговор» первое слово является логическим производным по отношению к «неприятный», а также мотивирующим для «пренеприятный».

Непроизводные слова — это те, которые не образованы от какого-либо другого однокоренного слова, существующего в языке. А вот производными принято называть образованные с помощью морфемных включений все последующие ответвления.

В классической словообразовательной цепи здоровый > здоровенький > здоровенный > нездоровый > здороветь именно слово «здоровый» является непроизводным.

Техническая сторона

Используемые в русском языке новообразованные элементы речи имеют производную форму. На базе простой производящей единицы каждый человек может сформировать новую словообразовательную цепочку. Все образованные единицы речи относятся к производной категории. Это важное правило, благодаря чему оно сохраняется во всех случаях формирования новых единиц речи.

Более сложной структурой обладает мотивирующее слово. Этот нюанс находит отражение в морфологических, семантических, а также стилистических аспектах. Основные примеры словообразовательной цепочки позволяют разобраться во всех нюансах использования производящих и производных элементов: бить > выбить. Первое слово выступает в роли производящего, а второе является мотивирующим. Очень важно разобраться во всех этих нюансах, так как эта тема является одной из самых важных.

Величественный русский язык содержит такие речевые единицы, которые не произошли от других слов, имеющих аналогичный корень. Специалисты утверждают, что все эти формы имеют непроизводную основу. Если конкретный словообразовательный ряд имеет немотивированную основу, то она может быть сформирована следующим образом: непроизводная форма в качестве производящей > мотивирующая форма. А это значит, что за основу берётся то слово, которое является элементарным по своему составу.

Чаще всего немотивированные речевые единицы включают в себя один корень: окно, ночь, дочь.

Предназначение словообразовательной цепи

Это направление в русском языке отвечает за последовательность образования новых единиц речи. Словообразование является ключевым механизмом в понимании значения лексики и возможности её усвоения учащимися. Специалистами были разработаны различные задачи, которые призваны закрепить навыки построения логических цепочек:

- Необходимо выяснить, в какой именно цепи была нарушена важная для этого направления последовательность.

- Найти производящую форму.

- Опираясь на основные правила построить словообразовательную цепочку.

- Определить характерную мотивирующую основу.

- Установить, какое именно количество словообразовательных конструкций присутствует в конкретном гнезде.

Правильно сформированные словообразовательные цепи призваны объединить однокоренные элементы речи с идентичным смысловым значением, чтобы в итоге составить ещё одну последовательность, которую называют «гнездом». Это одно из самых важных понятий в системе поэтапного построения совершенно новых лексических форм. В словообразовательном направлении гнёзда представляют собой некую совокупность цепочек, благодаря которым происходить объединение речевых единиц с общим смыслом.

Для избежания распространённых ошибок крайне важно учитывать не только общий корень, но и сам факт семантической схожести. Своеобразной основой словообразовательного ряда является простая, но неизменённая речевая единица.

Эксперты рекомендуют первым делом правильно выделять основное слово в ряду всех представленных однокоренных речевых элементов, чтобы в итоге можно было определить, сколько именно уместных последовательностей может быть построено.

Гнездо — это своеобразная совокупность всех однокоренных (родственных) слов. Словообразовательное гнездо включает в себя цепочки. Все слова, входящие в гнездо, обязательно имеют общий корень, но они должны объединяться смысловым значением. Например: череп > черепок > черепной. Это только одно словообразовательное гнездо, а черепица > черепичный > черепитчатый — уже совсем другое словообразовательное гнездо, хотя у них и одинаковый корень. Но смысл остаётся разным. Поэтому считается, что это два разных словообразовательных гнёзда.

Особенности выбора однокоренных слов

Составление словообразовательной конструкции имеет свои нюансы, так как в русском языке действует несколько важных правил, которые тоже надо учитывать.

Специалисты выделяют несколько доступных способов построения речевых конструкций:

- Когда речь касается морфологического словообразования, то приставки и суффиксы могут выполнять сразу две важные функции: играть ключевую роль в образовании отдельных слов, а также выражать важные грамматические значения. Многие специалисты практикуют совмещение этих функций.

- Сложение. Конкретная речевая единица может быть сформирована благодаря соединению двух слов. Специалисты допускают комбинирование производящей основы и ещё одной производящей основы. Сложение позволяет добавить к существующей схеме ещё и суффикс. Производящая основа в комбинации с соединительной гласной буквой (в некоторых случаях этот фрагмент может отсутствовать), а также мотивирующее слово. Наглядный пример слова без соединительной гласной — Калининград. Образование сложных по типу слов может происходить благодаря своеобразному сложению частично сокращённых основ.

- Универсальный лексико-семантический вариант. Взятое в качестве основы слово не меняет своей морфологической структуры, но может приобретать совершенно другой смысл.

- Классический морфолого-синтаксический вариант. Основное слово не подвержено каким-либо корректировкам, так как формирование новой единицы происходит благодаря переходу между разными частями речи. Для этого способа характерна адъективация (морфолого-синтаксический подспособ неморфологического способа словообразования). Для субстантивации свойственно формирование имени существительного из другого речевого направления. В эту категорию также можно отнести адвербиализацию, прономинализацию, а также переход в предлоги.

- Не менее значимым является лексико-синтаксический способ, когда происходит слияние двух и даже более единиц в одно слово.

Для каждого способа свойственные свои правила и исключения, которые нельзя оставлять без внимания.

Алгоритм действий

Чтобы максимально разобраться в том, как правильно составить словообразовательную цепочку, необходимо не только выучить, но и понять последовательность действий. Только тщательное соблюдение всех пунктов позволяет существенно упростить поставленную задачу. Правильно сформировать словообразовательную цепь поможет только комплексный подход:

- Первым делом нужно поставить конкретное слово в исходную форму.

- Следует выделить все присутствующие аффиксы.

- Нужно определить способ формирования цепочки.

- Крайне важно найти семантическое значение речевого элемента (в этом случае может пригодиться словарь).

- На финальном этапе в ряду однокоренных единиц нужно подобрать производящее слово с похожим значением.

К примеру: нужно найти производящее для слова «родственники». Обязательно следует выделить аффиксы и корень: род-ств-енн-ик-и (корень — род; суффикс — ств; суффикс — енн; суффикс — ик; окончание — и). Для этого варианта свойственен суффиксальный способ словообразования. Остаётся определить семантическое значение: родственники — это лица, которые связаны кровным родством.

Важные нюансы

При составлении словообразовательных цепочек обязательно нужно обращать внимание на ряд нюансов. Только тщательное их соблюдение поможет добиться желаемых результатов:

- Чаще всего основная часть нового элемента включает в себя множество различных аффиксов, чего нельзя сказать о мотивирующем слове.

- Нужно уметь различать классический формообразовательный и словообразовательный типы разборов. Основной целью последнего является максимально точный анализ предварительно составленной цепи новых лексических единиц. А вот формообразовательный разбор полностью направлен на определение всех форм слова.

- В тех речевых парах, которые призваны обозначать конкретных людей либо животных разного пола, производящим словом является существительное мужского рода (бывают исключения).

- Базовая часть возвратных глаголов формируется от невозвратных слов.

Прилагательное в словообразовании наречий на «о» выполняет функцию производящей единицы.

Поиск недостающей информации в словарях

Даже если разобраться во всех нюансах и максимально соблюдать алгоритм формирования словообразовательных цепей, трудности неизбежны. В такой ситуации можно воспользоваться словарями. Специальные издания позволяют выбрать наиболее подходящие однокоренные формы абсолютно к любому речевому элементу. Словарные записи позволяют разобраться в методах построения языковых форм. В некоторых изданиях можно найти эффективные подсказки, как составить цепочку к определённому речевому элементу.

Для закрепления изученной информации можно ознакомиться с алгоритмом составления словообразовательной цепи, взяв за основу слово «развеселиться». Схема действий:

- Из слова «развеселиться» нужно выделить префиксы, а также формообразующие суффиксы. Эта разновидность словообразования относится к приставочно-суффиксальному типу.

- Нужно определить аффиксы. В слове присутствуют следующие суффиксы: основной формообразующий «и», неопределённой формы — «ть», постфикс возвратной формы глагола «ся». Также присутствует корень — «весел», префикс — «раз».

- Нужно правильно выделить смысловую нагрузку: развеселиться — поднять настроение, стать весёлым.

- На финальном этапе нужно путём упрощения найти производящую единицу слова. Невозвратный тип глагола «развеселить» является мотивирующим словом возвратного глагола «развеселиться». Присутствующая приставка «раз» указывает на совершение действия с определённой интенсивностью.

В конечном счёте словообразовательная цепь примет следующий вид: весёлый > веселить > развеселить > развеселиться. На просторах интернета много ресурсов, благодаря которым можно онлайн выполнить разбор слова, а также отыскать недостающую промежуточную речевую единицу. Проверить свои знания можно в том случае, если записать или назвать зашифрованные в схемах словообразовательные элементы.

Источник

Словообразовательные цепочки и гнезда

Описание презентации по отдельным слайдам:

Словообразовательные цепочки и гнезда Половинкина Екатерина Сергеевна МБОУ «Средняя школа №12» г. Дзержинска

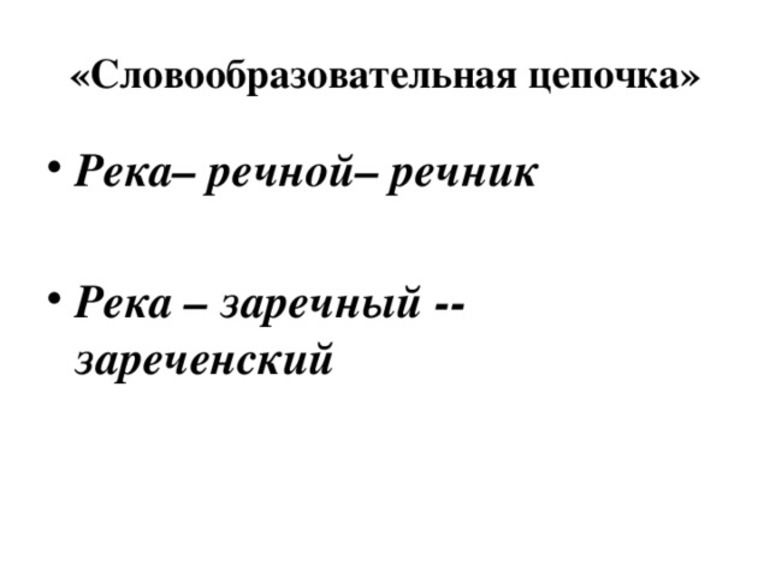

Словообразовательная цепочка Словообразовательная цепочка — это такой ряд однокоренных слов, в котором каждое последующее слово непосредственно производно от предыдущего. греть -> обогреть -> обогревать -> обогреватель

«Прямые» цепочки – от исходного слова ко все более многоморфемным производным. старый -> стареть -> устареть -> устарелый -> устарелость; мир -> мирить -> примирить -> примирение -> примиренец -> примиренческий -> примиренчески.

Восстановите пропущенные «звенья» в цепочках. б) держать —> ? —> сдержанный —> ?; ? —> симпатичный —> ? —> несимпатично; сказать —> ? —> ? —> рассказчица; рад —> радость —> ? —> ? —> безрадостность;

Ответы держать —> сдержать—> сдержанный —> сдержано; симпатия —> симпатичный —> несимпатичный —> несимпатично; сказать —> рассказать —> рассказчик —> рассказчица; рад —> радость —> радостный —> безрадостный —> безрадостность

Восстановите пропущенные «звенья» в цепочках. резать —> ? —> резчица; частый —> ? —> ? —> учащение; меньший —> ? —> ? —> преуменьшение; плесень —> ? —> ? —> ? —> заплесневелость; чары —> ? —> ? —> ? —> очаровательно.

Ответы резать —> резчик—> резчица; частый —> частить—> учащать —> учащение; меньший —> уменьшать —> преуменьшать —> преуменьшение; плесень —> плесневеть —> заплесневеть —> заплесневелый —> заплесневелость; чары —> чаровать —> очаровать —> очаровательный —> очаровательно.

«Обратные» цепочки — от конечного производного к исходному.

Наведи порядок изобилие, изобильный, обильный; подтянуть, подтягивание, тянуть, оттягивать; приобретатель, приобрести, приобретать, обрести Представьте, что по чьей-то злой воле слова из цепочки «свалены в кучу» и где исходные, где производные – не разобрать. А восстановить-то правильный порядок надо! Вот я и прошу вас сделать это.

. Запишите в нужном порядке перепутанные абзацы, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. Из какого произведения А.П. Гайдара взят получившийся фрагмент? Пока соседка разб_рала тазы и тря_ки Ольга взяла к_тенка и прошла в сад. Отсюда был виден больш_й запущенный сад. В глуб_не сада торчал неуклюжий двухэтажный сарай и над крыш_ю этого сарая разв_вался маленький красный флаг. Грузовик свернул в дачный поселок и ост_новился перед небольш_й укрытой плющ_м дач_й. Ш_фер с помо_ником откинули борта и вз_лись (з,с)гружать вещи а Ольга открыла застекленную те(р,рр)а(с,сс)у. Ольга вернулась к машине. (З,с)десь к ней подск_чила бойкая старая жен_щина – это была соседка, моло_ница. Она вызвалась пр_брать дачу вым_ть окна полы и стены. Постройте три словообразовательные цепочки, исходными словами в которых были бы: 1) существительное; 2) прилагательное; 3) глагол, встретившиеся в этом тексте. Укажите словообразовательные средства

Грузовик свернул в дачный поселок и остановился перед небольшой, укрытой плющом дачей. Шофер с помощником откинули борта и взялись сгружать вещи, а Ольга открыла застекленную террасу. Отсюда был виден большой запущенный сад. В глубине сада торчал неуклюжий двухэтажный сарай, и над крышею этого сарая развевался маленький красный флаг. Ольга вернулась к машине. Здесь к ней подскочила бойкая старая женщина – это была соседка, молочница. Она вызвалась прибрать дачу, вымыть окна, полы и стены. Пока соседка разбирала тазы и тряпки, Ольга взяла котенка и прошла в сад.

Источник