- Яблочная кислота

- Получение яблочной кислоты

- Полезные свойства и применение яблочной кислоты

- Противопоказания

- Какую формулу имеет яблочная кислота и как ее получают?

- Яблочная кислота: формула

- Получение

- Яблочная кислота. Реакции взаимодействия

- Биологическая роль

- Сферы использования

- Способ производства яблочной кислоты и установка для его осуществления

Яблочная кислота

Получение яблочной кислоты

Яблочная кислота является пищевой добавкой, которая маркируется как Е 296. Кристаллы этой кислоты плавятся при температуре 100 градусов, имеют фруктовое и синтетическое происхождение. Кислота содержится в яблоках, крыжовнике, винограде, барбарисе, малине, рябине и т.д.

Получают яблочную кислоту как естественным способом, выделяя из фруктов, так и химическим путем. Также данная кислота содержится в табаке как соль никотина.

Химическим способом получение яблочной кислоты заключается в гидратации малеиновой кислоты при температуре 170-200 градусов. Также можно получать соли яблочной кислоты, которые называются малатами.

Малаты являются полезными веществами для организма человека. Они способствуют обмену веществ, улучшают кровообращение и пищеварение.

Яблочную кислоту D типа получают из винной кислоты и используют в качестве компонента в продуктах питания.

Полезные свойства и применение яблочной кислоты

Полезными свойствами яблочной кислоты являются стимулирование обмена веществ, нормализация клеточного обмена, улучшение кровообращения, повышение аппетита и стабилизация пищеварения, укрепление иммунитета и усиление защитных свойств организма. Также эта кислота обладает противовоспалительным, противоотечным и слабительным действиями.

Важным полезным свойством яблочной кислоты является улучшение тонуса у больных гипертонией.

Положительное воздействие данная кислота оказывает на сердечно-сосудистую систему, органы пищеварения и почки.

Яблочная кислота в виде пищевой добавки Е 296 используется при изготовлении консервов, фруктовых соков, безалкогольных напитков, вина и винных напитков, коктейлей, кондитерских изделий и десертов.

В виноделии яблочная кислота служит важным компонентом для придания характерного вкуса винам и винным напиткам.

Добавка Е 296 применяется в медицине, косметологии и фармацевтике. В фармакологии эта добавка улучшает усвояемость организмом лекарственных препаратов, а также у онкологических больных защищает эритроциты крови от негативного воздействия химических препаратов. Яблочная кислота входит в состав слабительных, противовоспалительных и отхаркивающих лекарственных средств.

Пищевую добавку Е 296 добавляют в косметические средства, лаки для волос, шампуни и маски для волос, крема для лица и тела, мази и косметические маски. Также в косметологии яблочная кислота используется как компонент в составе средств для проведения очищающих и омолаживающих процедур.

Противопоказания

Пищевая добавка Е 296 противопоказана к употреблению людям с повышенной кислотностью, тяжелыми заболеваниями пищеварительной системы, язвенной болезнью, онкологическими заболеваниями, расстройствами пищеварения, внутренними кровотечениями, а также в послеоперационный период.

Яблочную кислоту необходимо ограничить в употреблении детям до 16 лет, а также женщинам в период беременности и грудного вскармливания.

Данная кислота может вызывать аллергические реакции, а при нанесении на кожу обостряет воспаление герпеса и вызывает раздражение.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Источник

Какую формулу имеет яблочная кислота и как ее получают?

Второе название яблочной кислоты – оксиянтарная. Это представитель класса гидрокси-дикарбоновых кислот. Впервые соединение было получено Карлом Шееле (шведским ученым-химиком) из незрелых яблок (что и определило его название) в 1785 году. Также в природе оно встречается в винограде, барбарисе, рябине, малине и т.д. В виде солей, называемых малатами, вещество содержится в табаке. Максимальное содержание оксиянтарной кислоты совместно с лимонной в незрелых зеленых яблоках доходит до 1.2 %.

Яблочная кислота: формула

Данное химическое соединении имеет следующую формулу:

В обычных условиях яблочная кислота – это бесцветный кристаллический порошок, который хорошо растворяется в спирте (в 100 мл – 35,9 г) и в воде (в 100 мл – 144 г). Молекулярная масса соединения равна 134,1 г/моль.

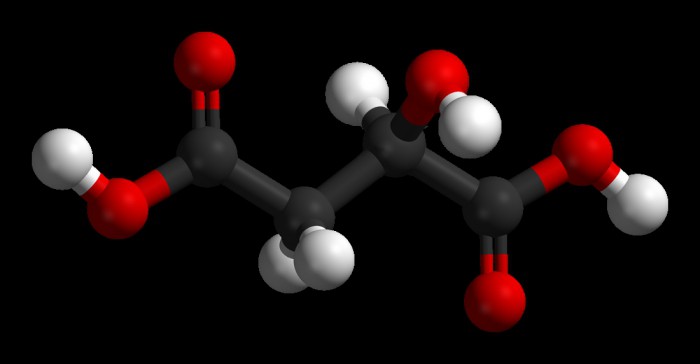

На картинке ниже показано пространственное строение молекулы яблочной кислоты. Атомы углерода обозначены черным цветом, кислорода – красным, водорода – белым.

Яблочная кислота существует в виде рацемата (оптически неактивное соединение) и двух стереоизомеров. Последние представляют собой такие соединения, в молекулах которых между атомами наблюдается одинаковая последовательность химических связей, но имеются отличия в их расположении в пространстве относительно друг друга. Подробно данным вопросом занимается стереохимия. У яблочной кислоты стереоизомера два, именно на их примере П.Вальден в 1896 году первым показал, что возможны взаимопревращения энантиомеров. Изучение этого явления выступило в роли фундамента для последующего создания теории реакции так называемого нуклеофильного замещения у атома углерода (насыщенного).

Получение

Вещество получают двумя способами: естественным и химическим. Первый предлагает экстракцию из фруктов и ягод. Синтетическую яблочную кислоту получают в результате нескольких реакций:

1. Гидратация малеиновой или фумаровой кислоты. Обязательное условие – это температура 100-150 °С. Уравнение реакции следующее:

HOOCCH= CHCOOH + H2O → НООС-СН2-СН (ОН) – СООН

2. Гидролиз бромо- или хлороянтарной кислоты. Яблочная кислота добывается с использованием эфира. При этом используется растительный материал.

Яблочная кислота. Реакции взаимодействия

1. Окисление серной концентрированной кислотой (H2SO4) с образованием кумалиновой кислоты. Реакция проходит в два этапа:

В результате образуется альдегидомалоновая и муравьиная кислоты. Последнее соединение разлагается с образованием угарного газа и воды:

Альдегидомалоновая кислота сразу же трансформируется в кумалиновую.

НООС-СН2-СН (ОН) – СООН + HCl → HOOC-CH2-CHCl-COOH

Образующееся вещество носит название 2-хлорянтарного.

3. Яблочная кислота поддается окислению (в частности, при использовании KMnO4):

НООС-СН2-СН (ОН) – СООН + KMnO4 → HOOC-CH2-CO-COOH

Образующаяся кислота называется 2-оксоянтарной (оксалилуксусной).

4. Взаимодействие с ацетилхлоридом с образованием 2-ацетоксиянтарной кислоты:

НООС-СН2-СН (ОН) – СООН + CH3COCl → HOOC-CH2-CH(OCOCH3)-COOH

При постепенном нагревании яблочная кислота разлагается с образованием ряда промежуточных продуктов. При температуре в 100°С происходит образование ангидридов (они подобны лактидам). При повышении до 140-150 °С происходит их преобразование в фумаровую кислоту. При быстром увеличении температуры до 180°С получают малеиновый ангидрид.

Обобщая все данные, можно сказать, что химические свойства яблочной кислоты те же, что и у остальных оксикислот.

Биологическая роль

Яблочная кислота участвует в цикле Кребса. Он представляет собой главный этап в дыхании всех клеток, которые используют кислород и является промежуточным звеном между гликолизом и электротранспортной цепью. Основная роль цикла трикарбоновых кислот (Кребса) – это синтез восстановленных коферментов ФАД*Н2 и НАД*Н. Они впоследствии используются для получения АТФ, АДФ и фосфатов. Оксиянтарная кислота образуется в результате гидратации фумаровой. Ее последующее окисление при помощи НАД + завершает цикл Кребса. Катализирующий фермент при этом – малатдегидрогеназа.

Сферы использования

Получаемая в промышленных масштабах яблочная кислота находит достаточно широкое применение:

- В пищевой отрасли она известна под кодом Е296. Вещество используется в качестве консерванта, усилителя вкуса и регулятора кислотности. Основное применение: газированные напитки, фруктовые соки, кондитерские изделия, вино, консервы. Стоит подчеркнуть, что в малых количествах яблочная кислота оказывает на организм положительное воздействие.

- В косметологии. Оксиянтарная кислота обладает антиоксидантными, отбеливающими, отшелущивающими и увлажняющими свойствами, что позволяет использовать ее в составе антицеллюлитных и отбеливающих средств для кожи, пилингах. Кроме того, она добавляется в зубные пасты и средства, ухаживающие за полостью рта.

- В фармакологии яблочная кислота (формула приведена выше) используется в составе отхаркивающих и слабительных средств.

Источник

Способ производства яблочной кислоты и установка для его осуществления

Использование: при производстве яблочной кислоты для пищевой промышленности. Сущность изобретения: способ производства яблочной кислоты предусматривает гидратацию малеиновой кислоты путем ее нагревания до 145 — 155°С и выдержки при указанной температуре под избыточным давлением 2,3 — 2,8 ати в течение 19 — 21 ч. При этом нагревают малеиновую кислоту и создают избыточное давление при помощи острого пара. Полученную реакционную массу повергают двухэтапному упариванию с промежуточным центрифугированием для очистки яблочной кислоты от примесей фумаровой и малеиновой кислот. При этом на первом этапе раствор упаривают до плотности при 50°С не более 1.31 г/см 3 , а на втором — до плотности не более 1.26 г/см 3 . Установка для производства яблочной кислоты включает отделение синтеза и отделение очистки. Отделение синтеза оборудовано реактором-растворителем для получения раствора малеиновой кислоты и реактором синтеза, выполненным из титана и оснащенным трубопроводом для подачи в него острого пара. Отделение очистки оборудовано сообщенными продуктопроводами, реактором-выделителем для отделения раствора яблочной кислоты, двумя реакторами-кристаллизаторами, центрифугой для выделения примесей фумаровой и малеиновой кислот, центрифугой для отделения кристаллической яблочной кислоты и сушилкой для ее высушивания. 2 с и 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Настоящее изобретение относится к производству яблочной кислоты, пригодной для использования в пищевой промышленности.

Известны способы получения яблочной кислоты из растительного сырья, например облепихи (1), махорки (2), листьев хлопчатника (3).

Однако подобные способы малопроизводительны и не могут обеспечить потребности в яблочной кислоте.

Известны способы получения синтетической яблочной кислоты для пищевой и фармацевтической отраслей. Яблочную кислоту синтезируют омылением 4,4,4-трихлор-3-оксимасляной кислоты (4,5), окислением фурфурола перекисью водорода (6). В последнем способе продуктом реакции наряду с яблочной кислотой является малеиновая и янтарная.

В связи с трудностью разделения продуктов реакции данный способ также малоперспективен.

Наибольший интерес для производства яблочной кислоты в промышленных масштабах представляет процесс гидратации малеиновой кислоты. Наибольший выход при этом обеспечивает использование катализаторов: соединений хрома (7,8), вольфрамовой кислоты (8), соединений алюминия (9).

Существенным недостатком упомянутых способов является необходимость тщательной очистки целевого продукта — яблочной кислоты, что обязательно при условии ее пищевого назначения. Однако очистка яблочной кислоты от примесей, например, на колоннах с ионообменными смолами (8), значительно удорожает продукт.

Еще одной проблемой, возникающей в процессе гидратации малеиновой кислоты, является высокая коррозионная способность последней. Данная проблема частично устранена в способе, по которому гидратацию малеиновой кислоты проводят в присутствии серной кислоты в освинцованном аппарате (10). Защитное действие серной кислоты основано на образовании пленки сульфата свинца, предохраняющей металл от разрушения. Вместе с тем, осуществление синтеза в освинцованном аппарате, в котором целевой продукт находится в контакте с солями свинца, ставит под сомнение возможность его использования в пищевой технологии.

Наиболее близким к заявляемому по технической сущности и достигаемому результату является способ производства яблочной кислоты путем гидратации малеиновой кислоты (11). Способ предусматривает получение малеиновой кислоты окислением фурфурола. Такая малеиновая кислота содержит некоторое количество серной кислоты. 10%-ный раствор малеиновой кислоты подвергают гидратации путем ее нагревания выдержки в течение 8 ч при избыточном давлении 5 атм. Затем из реакционной массы, содержащей избыток серной кислоты, железо и другие тяжелые металлы, отделяют яблочную кислоту, и подвергают ее очистке через кальциевую соль. Синтез осуществляется на установке, включающей отделение синтеза с реактором синтеза и отделение очистки раствора яблочной кислоты.

Недостатком данного способа и установки по производству яблочной кислоты является необходимость сложной, трудоемкой очистки яблочной кислоты от вредных, токсичных примесей, проблематичность использования получаемой яблочной кислоты в пищевых целях, трудности, возникающие в связи с коррозией аппаратуры.

Целью изобретения является упрощение способа производства яблочной кислоты высокой степени чистоты, гарантирующее применение ее в пищевой промышленности, а также решение проблемы частой смены оборудования в связи с его коррозией.

Это достигается тем, что в способе производства яблочной кислоты, предусматривающем гидратацию малеиновой кислоты путем ее нагревания и выдержки реакционной массы под избыточным давлением, отделение раствора яблочной кислоты и его очистку, нагревают малеиновую кислоту и создают избыточное давление острым паром, выдерживают реакционную массу при 145-155 о С под избыточным давлением 2,3-2,8 ати, а очищают раствор яблочной кислоты путем двухэтапного его упаривания с промежуточным центрифугированием для выделения примесей фумаровой и малеиновой кислот.

При гидратации малеиновой кислоты выдержку реакционной массы осуществляют, преимущественно, в течение 19-21 ч.

При этом перед отделением раствора яблочной кислоты реакционную смесь выдерживают при 20-25 о С в течение 0,5-1,5 ч для кристаллизации и отделения фумаровой кислоты.

Очистку раствора яблочной кислоты лучше проводить путем упаривания на первом этапе до плотности раствора не более 1,26 г/см 3 (при 50 о С), на втором этапе — до плотности не более 1,31 г/см 3 (при 50 о С).

А после очистки раствор яблочной кислоты предпочтительно выдержать в течение 10-12 ч для более полной кристаллизации яблочной кислоты.

При этом гидратацию малеиновой кислоты осуществляют в реакторе из титана.

Установка для производства яблочной кислоты, включающая отделение синтеза с реактором синтеза и отделение очистки, в отделении очистки оборудовано сообщенными продуктопроводами реактором-выделителем для отделения раствора яблочной кислоты, двумя реакторами-кристаллизаторами, центрифугой для выделения примесей фумаровой и малеиновой кислот, центрифугой для отделения кристаллической яблочной кислоты и сушилкой для ее высушивания, а отделение синтеза оборудовано реактором-растворителем для получения раствора малеиновой кислоты, при этом реактор синтеза выполнен из титана и оснащен трубопроводом для подачи в него острого пара.

На чертеже приведена схема установки производства яблочной кислоты.

Установка разделена на два отделения: отделение синтеза и отделение очистки яблочной кислоты. В отделении синтеза размещены соединенные продуктопроводом реактор-растворитель 1 для получения раствора малеиновой кислоты и реактор 2 синтеза, выполненный из титана и оснащенный трубопроводом для подачи в реактор острого пара, манометром и термометром.

Отделение очистки включает реактор-выделитель 3 для кристаллизации фумаровой кислоты из реакционной массы, центрифугу для отделения раствора яблочной кислоты от кристаллов фумаровой кислоты 4, отгонный аппарат 5 для упаривания раствора яблочной кислоты при его очистке, реактор-кристаллизатор 6 для выкристаллизации примесей фумаровой и малеиновой кислот и реактор-кристаллизатор 7 для кристаллизации яблочной кислоты. Отделение оборудовано также центрифугой 8 для отделения кристаллической яблочной кислоты и сушилкой 9 для высушивания кристаллов целевого продукта. Оборудование отделения очистки соединено между собой продуктопроводами.

Способ осуществляют следующим образом.

Малеиновую кислоту, полученную в реакторе-растворителе 1 из малеинового ангидрида и конденсата острого пара, загружают в реактор 2 синтеза. Затем в реактор синтеза подают по трубопроводу острый пар, нагревая водный раствор малеиновой кислоты до температуры 145-155 о С и создавая избыточное давление в реакторе 2,3-2,8 ати. По достижении указанных параметров начинается процесс гидратации. В этих условиях реакционную массу выдерживают в течение 19-21 ч. После гидратации реакционную массу перекачивают в реактор-выделитель 3, где ее охлаждают до 20-25 о С и выдерживают при данной температуре 0,5-1,5 ч, при этом выпадают кристаллы фумаровой кислоты.

Раствор яблочной кислоты отделяют от кристаллов фумаровой кислоты на центрифуге 4, при этом получают раствор яблочной кислоты с незначительными примесями фумаровой (1-2%) и малеиновой (1-2%) кислот. От этих примесей раствор яблочной кислоты очищают путем упаривания в отгонном аппарате 5. Упаривание проводят, постепенно нагревая раствор в вакууме 73-80 КПа (550-600 мм рт.ст.) до 50-60 о С и отгоняя воду. Упаривают раствор яблочной кислоты до плотности его не более 1,26 г/см 3 (при 50 о С). Затем раствор охлаждают в реакторе-кристаллизаторе 6 до 20-25 о С и центрифугируют на центрифуге 4, отделяя кристаллы фумаровой и малеиновой кислот. Раствор яблочной кислоты подают на второй этап упаривания в отгонный аппарат 5, который осуществляют аналогично первому, но упаривание ведут до плотности раствора яблочной кислоты не более 1,31 г/см 3 (при 50 о С).

Полученный очищенный концентрированный раствор яблочной кислоты выдерживают в течение 10-12 ч с постепенным охлаждением до 20-25 о С в реакторе-кристаллизаторе 7. Выпавшие кристаллы яблочной кислоты отделяют на центрифуге 8 и сушат в сушилке 9. Получают кристаллическую яблочную кислоту с содержанием основного вещества не менее 99%. Выход яблочной кислоты составляет около 36,4% от теоретического.

Способ иллюстрируется следующим примером.

П р и м е р. 1500 кг малеинового ангидрида смешивают в реакторе-растворителе с 1500л воды, нагревают до 55 о С и выдерживают в течение 4 ч до образования малеиновой кислоты. Затем раствор малеиновой кислоты загружают в реактор синтеза, выполненный из титана. В рубашку реактора подают пар, а в реактор — острый пар, поднимая температуру малеиновой кислоты до 150 о С и создавая избыточное давление в реакторе 2,5 ати.

Реакционную массу выдерживают в указанных условиях в течение 20 ч. Затем ее передавливают в реактор-кристаллизатор, где в течение 6 ч охлаждают до 20-25 о С, после чего выдерживают при данной температуре 1 ч. Выкристаллизовавшуюся фумаровую кислоту выделяют на центрифуге, а отделенный раствор яблочной кислоты передают в отгонный аппарат на первый этап упаривания. Упаривание проводят в вакууме 600 мм рт.ст. при температуре 55 о С в течение 7 ч до плотности раствора 1,26 г/см 3 (при 50 о С). Упаренный раствор переводят в реактор-кристаллизатор, где охлаждают его до 20 о С в течение 2 ч. Выпавшие кристаллы фумаровой и малеиновой кислот отделяют на центрифуге. Маточный раствор отправляют в отгонный аппарат на второй этап упаривания, который проводят до плотности 1,30 г/см 3 (при 50 о С).

На втором этапе упаривания соблюдают тот же режим, что и на первом. Упаренный раствор охлаждают в реакторе-кристаллизаторе до 20 о С и выдерживают в течение 10 ч. Выкристаллизовавшуюся яблочную кислоту отделяют от маточника на центрифуге и сушат в сушилке при 50 о С. Получают 750 кг яблочной кислоты. Полученная кислота использована в качестве вкусовой добавки в производстве безалкогольных напитков.

1. Способ производства яблочной кислоты, предусматривающий гидратацию малеиновой кислоты путем ее нагревания и выдержки реакционной массы при избыточном давлении, отделение раствора яблочной кислоты и его очистку, отличающийся тем, что нагревают малеиновую кислоту и создают избыточное давление острым паром, выдерживают реакционную массу при 145 — 155 o С и избыточном давлении 2,3 — 2,8 ати, а очистку раствора яблочной кислоты проводят путем двухэтапного его упаривания с промежуточным центрифугированием для выделения фумаровой и малеиновой кислот.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при очистке раствора яблочной кислоты на первом этапе его упаривают до плотности при 50 o С не более 1,26 г/см 3 , а на втором этапе — до плотности при 50 o С не более 1,31 г/см 3 .

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что при гидратации реакционную массу выдерживают в течение 19 — 21 ч.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед отделением раствора яблочной кислоты реакционную массу выдерживают в течение 0,5 — 1 ч при 20 — 25 o С для кристаллизации фумаровой кислоты.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что после очистки раствор яблочной кислоты выдерживают в течение 10 — 12 ч для кристаллизации яблочной кислоты.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что гидратацию осуществляют в титановом реакторе.

7. Установка для производства яблочной кислоты, включающая отделение синтеза с реактором синтеза и отделение очистки, отличающаяся тем, что отделение очистки оборудовано сообщенными продуктопроводами реактором-выделителем для отделения раствора яблочной кислоты, двумя реакторами-кристаллизаторами для выделения примесей фумаровой и малеиновой кислот, центрифугой для отделения кристаллической яблочной кислоты и сушилкой для ее высушивания, а отделение синтеза оборудовано реактором-раствортелем для получения раствора малеиновой кислоты, при этом реактор синтеза выполнен из титана и оснащен трубопроводом для подачи в него острого пара.

Источник