Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Получение — водяной газ

Получение водяного газа , исходного сырья для различных видов синтеза, осуществляется при газогенераторном процессе. [1]

Получение водяного газа в настоящее время производят также методом непрерывного парокислородного дутья, в кипящем слое ( см. гл. [2]

Для получения водяного газа из твердого топлива используют кокс, полукокс, антрацит, бурый уголь, коксовую мелочь. [3]

Для получения водяного газа применяется обычно кокс с размерами кусков от 50 до 75 мм и реже 25 — 50 мм. Кокс должен быть термически стойким, механически прочным и не содержать пыли. [4]

Для получения водяного газа по этому способу используют каменноугольный кокс, антрацит, каменноугольный полукокс. Твердые топлива с высоким выходом летучих веществ и смолы непригодны для получения водяного газа, так как в образующемся из таких топлив газе содержится метан в количестве, превышающем допустимые нормы. В современных газогенераторах полный цикл составляет обычно 3 или 4 мин и состоит из шести фаз различной длительности. [5]

Для получения водяного газа с низким содержанием метана при помощи промышленных некаталитических процессов газификации обычно требуется температура порядка 1300 — 1500 С. Тепловой эффект реакции ( 1) для низших парафинов слишком мал и не обеспечивает достижения столь высоких температур. [6]

Для получения водяного газа в генераторах периодического действия основным видом топлива является высокотемпературный кокс, в частности кокс с размером кусков 40 — 120 мм. Различные битуминозные угли после коксования дают кокс с гораздо более равномерными свойствами, чем свойства исходных углей, вследствие этого высокотемпературный кокс наиболее пригоден для газификации. Высокотемпературный кокс, применяемый в металлургии, ( Получается коксованием спекающегося битуминозного угля, запасы которого составляют лишь незначительную долю разведанных угольных запасов. Такой кокс является более дорогостоящим топливом по сравнению с другими сортами твердых топлив. [7]

Процесс получения водяного газа в генераторе протекает в 4 стадии: разогрев кокса; продувка генератора водяным паром ( начало образования водяного газа); производство водяного газа; продувка генератора воздухом. [8]

Процесс получения водяного газа происходит путем попеременной подачи воздушного и парового дутья в газогенератор. [9]

Реакция получения водяного газа требует высокой температуры ( выше 1000) и идет тем быстрее и полнее, чем выше температура и чем ниже давление. [10]

Реакции получения водяного газа эндотермичны, и газификация водяным паром требует непрерывного снабжения теплотой. [12]

Процесс получения водяного газа является периодическим и, как правило, состоит из шести фаз. [13]

Преимущества получения водяного газа в газогенераторах периодического действия заключаются: а) в высоком качестве вырабатываемого газа, содержащего до 90 % СО — f — На; б) в освоенности процесса в больших промышленных масштабах. [14]

Процесс получения водяного газа из коксового остатка — периодический. [15]

Источник

Водяной газ

(Watergas, Wassergas) — горючая газовая смесь, получаемая при разложении водяного пара раскаленным углем и имеющая следующий, в предельной степени чистоты, состав: по объему 50 процентов водорода и 50 процентов окиси углерода или по весу 6 процентов водорода и 94 процента окиси углерода. Обыкновенно же водяной газ не имеет этого состава; он содержит, кроме названных составных частей, некоторую примесь угольной кислоты, азота и болотного газа. Мы увидим ниже, что состав водяного газа изменяется как по способу добывания, так по горючему материалу, употребляемому для добывания газа. Факт получения горючего газа через разложение водяного пара раскаленным углем открыт был итальянским ученым, профессором Фелицием Фонтана, жившим в 1730-1805 г. Несмотря на давность этого открытия, В. газ только в последние 15-20 лет, и то преимущественно в Америке, получил большое распространение как для освещения, так и для технических целей. Прежде чем описать различные способы и аппараты, употребляемые для добывания В. газа, рассмотрим сперва его физические и химические свойства, благодаря которым он справедливо оспаривает свое преимущество перед другого рода газообразными топливами, как-то: каменноугольным и генераторным газами. Водяной пар при прохождении через раскаленные угли разлагается, при чем образуется водород, окись углерода и угольная кислота. Количество последней зависит от температуры, при которой происходит разложение. При 500° происходит полное разложение на водород и углекислоту, а при 1000-1200° на водород и окись углерода, так что процесс образования В. газа следует себе представить таким образом, что первоначально происходит образование водорода и угольной кислоты, которая затем при достаточно высокой температуре в прикосновении с углем переходит вполне в окись углерода [СО2 + С = 2CO, а вначале: С + 2Н2О = 2Н2 + СО2, следовательно в сумме: С + Н2О = H2 + СО]. Хотя в газовой смеси, составляющей В. газ, находится небольшое количество угольной кислоты и азота, но отличительные качества В. газа обусловливаются двумя главными составными частями его: водородом и окисью углерода. Поэтому при определении нагревательной способности В. газа и количества развиваемых единиц тепла (калорий) нужно иметь в виду количества тепла, развиваемого при сгорании водорода в воду и окиси углерода в угольную кислоту. Единственная затрата теплоты, которая происходит при образовании В. газа, — это на превращение воды в парообразное состояние, на что, по Науману, затрачивается около 8%, так что 92% тепловой способности употребленного для добывания водяного газа углерода содержится в В. газе. На основании этого считают, что при В. газе наивыгоднейшим способом утилизируется тепловая способность углерода. Это мнение оспаривает преимущественно Лунге, который говорит, что В. газ нужно сравнивать не со сгоранием угля в печи, а с генераторным газом, который перед его употреблением не охлажден, как принимает Науманн, до температуры окружающего воздуха, а который непосредственно из генератора поступает в то место, где он должен быть сожжен. При таких условиях генераторный газ, по мнению Лунге, представляет более выгодную утилизацию тепловой способности углерода, чем В. газ [Термохимические данные, относящиеся до В. газа, и сравнение его с другими видами газообразного и твердого топлива, будут приведены в статьях: Горючие материалы, Топливо, Термохимия и Калориметрия. — Δ.]. Сравнение В. газа с другими по температурам горения показывает, что более высокую температуру горения дает В. газ. Температура горения будет: для светильного газа — 2700°; для генераторного газа — 9350°; для водяного газа — 2859°; для водорода — 2669°; для окиси углерода — 3041°. Лунге справедливо замечает, что при этом делается предположение, которое на практике не имеет места, что генераторный газ и воздух, в котором он сгорает, имеют обыкновенную температуру, между тем как на практике температура генераторного газа и воздуха обыкновенно бывает 800-1100°. Тем не менее, тепловой эффект, который производит В. газ, гораздо значительнее, чем даже нагретого до такой высокой температуры генераторного газа [тем более, что в регенеративных топках воздух, потребный для гореня газообразных видов топлива, нагревается на счет тепла, теряющегося из топки, водяной же газ дает выходящим продуктам горения высшую температуру. — Δ.]. Пламя В. газа незначительно, но в нем плавится платиновая проволока, накаливается сильно магнезиальное тело, испуская яркий белый свет, чего нельзя достичь ни светильным каменноугольным газом, сжигая его в бунзеновской горелке, ни генераторным газом. Пламя В. газа сравнительно с пламенем светильного газа имеет незначительную поверхность, которая почти в 6 раз меньше поверхности пламени светильного газа при равных объемах вытекающих газов. Вследствие меньшей поверхности пламени В. газа оно охлаждается через лучеиспускание весьма незначительно. Эти свойства В. газа и делают его выгодным и удобным источником теплоты, которым техника, как увидим ниже, в последнее время воспользовалась в больших размерах. Но, с другой стороны, благодаря своему химическому составу, т. е. большому содержанию окиси углерода, В. газ встречает много затруднений для более широкого распространения и применения; хотя техника и выработала уже известные правила предосторожности при употреблении В. газа на фабриках и в мастерских, тем не менее все-таки опасения отравиться В. газом еще очень велики. Известно, что окись углерода — газ ядовитый, производящий порчу крови и припадки угара.

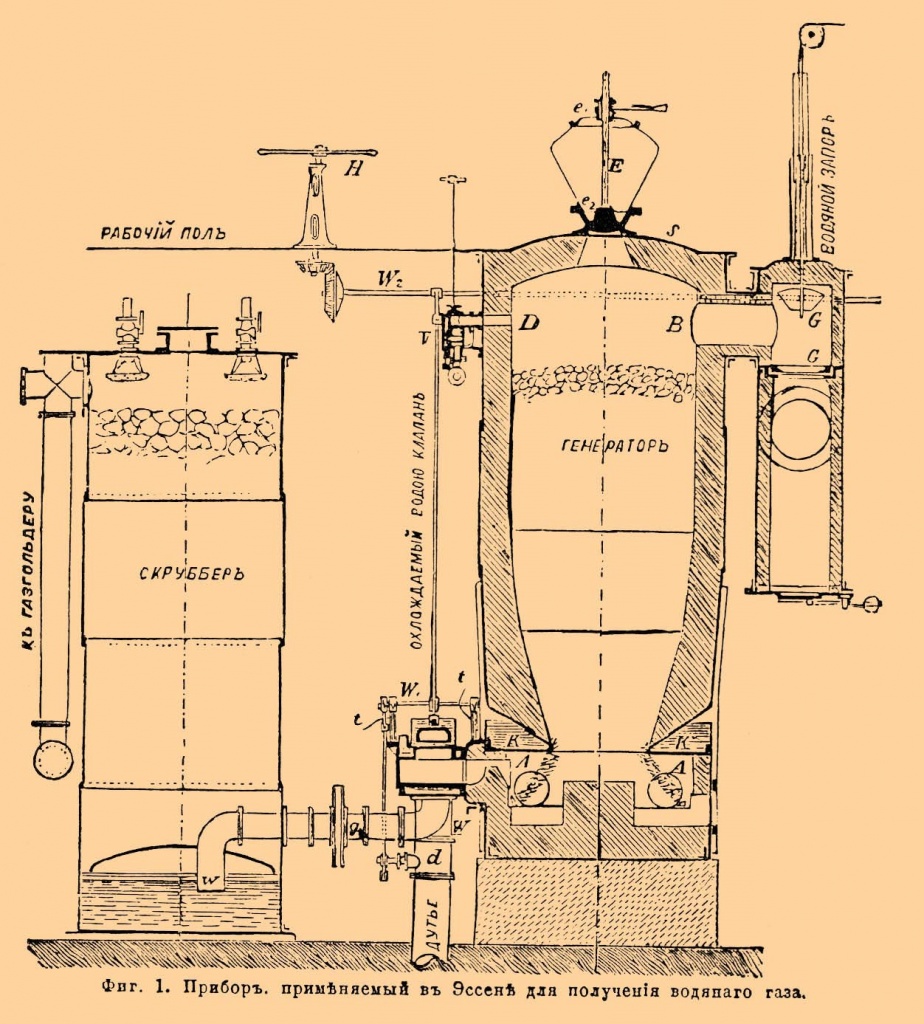

Способов добывания или приборов, которые служат для добывания В. газа, очень много, как это видно из многочисленных привилегий, выданных за последние 15 лет. Мы здесь опишем два способа: один, употребляемый в Эссене на заводе Шульце-Кнауда и К° для добывания чистого В. газа с целью употребления его для металлургических целей, и способ Лоу (Löwe), наиболее распространенный в С.-Американских Штатах для добывания карбюрированного В. газа с целью освещения. Кроме того, эти два способа отличаются между собою тем, что в немецких аппаратах для добывания В. газа берут коксовую мелочь (Kleincoke) с большим содержанием золы, обыкновенно с 15-20%. В приборах же Лоу, как во всех приборах, употребляемых в Америке для добывания В. газа, горючим материалом служит антрацит. Но все способы добывания В. газа основаны на одном принципе, именно В. газ добывают в шахтных печах, генераторах, которые засыпают тем или другим горючим материалом, причем самый способ добывания распадается на два периода, непосредственно сменяющие друг друга через известные промежутки времени. Сначала в шахтную печь снизу вдувают атмосферный воздух, который вызывает усиленное горение кокса или антрацита и накаливает их до белокалильного жара. Этот период называют горячим дутьем (Warmblasen), при чем получают обыкновенный генераторный газ. Потом вдувание воздуха приостанавливают и через раскаленный горючий материал пропускают водяной пар, через разложение которого образуется В. газ. Этот последний период называется холодным дутьем (Kaltblasen), и он продолжается до тех пор, пока вследствие охлаждения, происходящего при разложении водяного пара [Реакция C+Н2О=CO+H2К на фигуре 1, изображающей аппарат, употребляемый в Эссене ив Витковице в Австрии и назначенный преимущественно для приготовления В. газа из дешевого горючего материала, т. е. отбросов каменного угля и кокса. сопровождается истощением 29 тыс. калорий, если вода взята в состоянии пара, а потому ведет к охлаждению. — Δ.], температура горючего материала не понизится до такой степени, что разложение водяного пара прекратится; тогда вновь начинают горячее дутье для того, чтобы привести горючий материал опять до белого каления. Употребляя для добывания В. газа кокс, немецкие техники дали приборам для В. газа такое устройство, которое дозволяет удобно и легко освобождать генератор от образующихся в большом количестве золы и шлаков, а также сохранить футеровку (или внутреннюю обкладку из огнепостоянного кирпича) генератора от порчи. Эта последняя задача достигается устройством особого кольцеобразного сосуда, наполненного водою, водяного кольца, находящегося снаружи на нижней части генератора. Это кольцо обозначено буквою

Фиг. 1. Прибор, применяемый в Эссене для получения водяного газа.

Употребляя дешевый горючий материал, необходимо насыпать его высоким слоем в генератор, вследствие чего приходится производить дутье под высоким давлением, при котором должны быть приняты все предосторожности, дабы не могло произойти взрыва через образование смеси В. газа с вдуваемым воздухом. Этими обстоятельствами обусловливается несколько усложненное устройство аппарата, заключающееся в применении различного рода клапанов, вентилей и заслонок, обеспечивающих разъединение отдельных частей аппарата. Главные части этого аппарата составляют генератор и скрубер [Скрубером называется прибор, служащий для очищения газа и отделения из него смолистых и других сжижающихся и твердых подмесей. Генератором называется шахтная (вертикальная) печь, производящая горючий газ. Газгольдером называется сосуд (газометр), в котором собирается горючий газ.]. Генератор снабжен охлаждающим кольцом К, стенки которого постоянно омываются притекающею холодною водою. Столб горючего материала под охлаждающим кольцом имеет форму конуса, так что образуется свободное кольцеобразное пространство А. В этом пространстве во время горячего дутья происходит равномерное распределение вдуваемого воздуха. При образовании В. газа он также поступает в это пространство. Далее на фигуре 1 буквы: В — обозначает выходное отверстие для образующегося во время горячего вдувания (разжигания) генераторного газа, G — клапан для генераторного газа, D — входное отверстие для пара, V — клапан, посредством которого приток пара может быть приостановлен, Е — засыпная воронка с крышкой e1 и грушевидным запором е2. Во время горячего дутья верхняя часть охлажденной водою заслонки так установлена, что воздушный канал сообщения с генератором, клапан d, открыт, также клапан для генераторного газа G открыт, канал g,V закрыты. Напротив, во время производства газа закрыты G и d ; верхняя часть заслонки, охлаждаемая водою, закрывает канал, по которому происходит вдувание воздуха и восстановляет сообщение генератора со скрубером. Таким образом сообщение между газгольдером и генератором прерывается только в скрубере столбом воды w высотою в 100 мм. Как видно из рисунка, при помощи вала W и шестерни W2, приводимых в действие посредством рукоятки H, отпирание и запирание соответствующих клапанов и заслонок производится одновременно одним рабочим, повертывающим рукоятку Н. ведущий в скрубер, равно как клапан

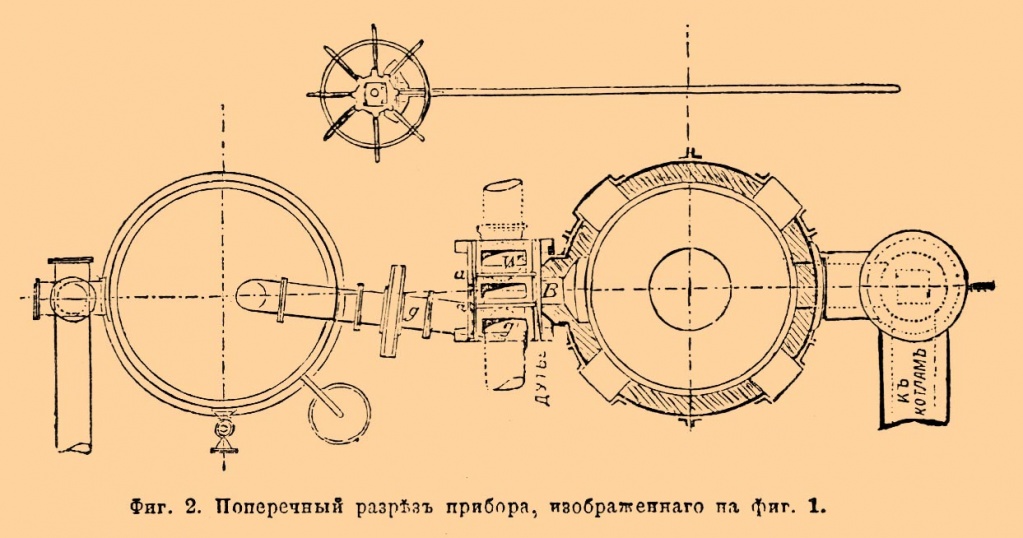

Фиг. 2. Поперечный разрез прибора, изображенного на фиг. 1.

Для приведения в действие генератора поступают следующим образом: на огонь, разведенный дровами, засыпают в генератор около 700 кг кокса, причем тотчас начинают дутье под давлением 55 мм. Затем продолжают засыпать коксом генератор и по мере того, как возрастает слой кокса, увеличивают силу дутья воздуха. Когда генератор вполне наполнен, что продолжается около 1 1 /2 часа, тогда вдуванье воздуха должно иметь давление в 440 мм водяного столба. Первоначально получаемый генераторный газ дурного качества, содержит много воздуха; но коль скоро он достиг надлежащего качества, его отводят под котел, где на колосниках поддерживается топка углем. По наполнении генератора и приведении в раскаленное состояние горючего материала открывают путь к газгольдеру и начинают холодное дутье, т. е. вдуванье водяного пара. Затем пять минут попеременно вдувают водяной пар и затем 10 минут воздух. Таким образом можно работать в продолжение двух часов, после чего нужно удалить шлаки из охлаждающего кольца. При хорошем горючем материале это удаление шлаков продолжается 20 минут, при дурном — дольше. При употреблении весьма хорошего материала нужно удалять шлаки только через 3-4 часа.

В только что описанном аппарате, которые европейское общество водяного газа в Дортмунде строит различных размеров, на производство 300, 500 и 1000 куб. м В. газа в час, как мы видели, кроме В. газа утилизируется и генераторный газ. Из одного килограмма углерода (в виде 1,2 кгрм. кокса) средним числом в аппарате, производящем 300 куб. м газа в час, получается 1 куб. м В. газа и 4 куб. м генераторного газа. Состав их следующий:

Источник