- Самый бескровный переворот в истории России — как развивались события 1741 года?

- Предыстория

- Поддержка цесаревны

- Решающий день

- Особенности дворцового переворота 1741 года

- Правление Елизаветы Петровны

- Личность Елизаветы Петровны

- Приход Елизаветы Петровны к власти

- Внутренняя политика Елизаветы Петровны

- Социально-экономические реформы Елизаветы Петровны

- Реформы Елизаветы Петровны в сфере управления

- Развитие культуры, науки и образования

- Внешняя политика Елизаветы Петровны

- Итоги правления Елизаветы Петровны

- Основные даты по теме

- Термины

Самый бескровный переворот в истории России — как развивались события 1741 года?

Ночью 25 ноября 1741 года цесаревна Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, в сопровождении гвардейцев вошла во дворец, где мирно спал малолетний император Иван VI. По приказу Елизаветы мальчик был арестован. “Сестрица, пора вставать!” — обратилась Елизавета к спящей Анне Леопольдовне, матери юного государя. С постели подняли и Антона Ульриха Брауншвейгского, отца Ивана VI. Вся Брауншвейгская фамилия была арестована.

Елизавета Петровна не стремилась жестоко расправляться со своими политическими противниками, хотя судьбе Брауншвейгского семейства нельзя позавидовать. Смена власти в 1741 году, организованная “дщерью Петра”, которая в дальнейшем взошла на престол Российской империи, вошла в историю как самый бескровный и мягкий государственный переворот.

Он действительно был осуществлён максимально деликатно, хотя и не являлся неожиданностью для всех, кроме правящего семейства. Какими же были предпосылки к нему? Что при ином раскладе могло ожидать Елизавету? Каковы итоги дворцового переворота 1741 года?

Предыстория

Старшими детьми Петра Великого и Марты Скавронской (она более известна как Екатерина I) стали Анна и Елизавета, рождённые ещё до того, как брак родителей был официально признан. Именно это обстоятельство в дальнейшем повлияло на судьбу Елизаветы Петровны. Казалось бы, дочь императора должна была стать законной наследницей престола, но всё было не так просто.

После смерти Петра II Верховный тайный совет признаёт Елизавету “незаконнорожденной” царской дочерью. Вместо неё на царствование призывают Анну Иоанновну, которой, как полагали “верховники”, они смогут спокойно управлять, а власть будет по-прежнему сосредоточена в руках Совета. Императрица Анна не дала осуществиться этим хитрым замыслам, но и к потомкам Петра была не слишком лояльна.

Предчувствуя скорую кончину, государыня пишет завещание, в котором называет своим наследником малолетнего Ивана VI, сына своей племянницы Анны Леопольдовны и Антона Ульриха. Брауншвейгскому семейству удалось свергнуть регента Эрнста Бирона, после чего правительницей при юном сыне стала сама Анна Леопольдовна. Елизавета, как видите, снова осталась не у дел. Впрочем, цесаревна вовсе не бездействовала.

Поддержка цесаревны

Пока армия, дворяне и простой народ высказывали недовольство властью “немцев”, Елизавета Петровна приобретала всё больше популярности — особенно в рядах гвардейцев. Она часто бывала в казармах, одаривала военных щедрыми подарками, крестила их детей, из-за чего цесаревну нередко называли “матушкой”.

Кроме того, народ помнил Петра Великого, и авторитет его дочери (особенно на фоне политических неудач Брауншвейгского семейства) стремительно рос.

Сама цесаревна прекрасно осознавала угрозу, нависшую над ней. Если бы она не приняла решительных мер, а Анна Леопольдовна укрепила бы свою власть, Елизавету неминуемо выслали бы из страны или заточили в монастырь. Учитывая положение дел в стране, переворот был самым разумным, хотя и крайне опасным действием.

Решающий день

Современники рассказывали, что вечером накануне рокового дня Анна Леопольдовна вызвала к себе Елизавету, у которой прямо спросила — не собирается ли та поднять армию против неё. Подготовка переворота вовсе не была тайной, однако регентша упорно закрывала глаза на проблему, считая, что находится в безопасности. Как отмечал в своих “Записках” К.Г.Манштейн:

“Цесаревна прекрасно выдержала этот разговор, она уверяла великую княгиню, что никогда не имела в мыслях предпринять что‑либо против неё или против её сына, что она была слишком религиозна, чтобы нарушить данную ей присягу, и что все эти известия сообщены её врагами, желавшими сделать её несчастливой…”

Но уже ночью будущая императрица призвала гвардейцев, которые и сыграли решающую роль в событиях 1741 года. “Ребята! Вы знаете, чья я дочь, ступайте за мною. Готовы ли вы умереть со мной, если понадобится?” — именно так обратилась к военным Елизавета Петровна. “Матушка, мы готовы!” — прозвучало в ответ.

Особенности дворцового переворота 1741 года

Дворцовый переворот, организованный Елизаветой Петровной, во многом отличался от прежних (к примеру того, что был произведен при Екатерине I). Во-первых, подготовка была крайне основательной. Цесаревна обсуждала с советниками все возможные варианты развития событий и предусмотрела план действий даже в случае негативного исхода.

Во-вторых, на этот раз главным претендентом на власть была не придворная или военная группа, а конкретная личность — сама Елизавета Петровна. Кроме того, переворот 25 ноября 1741 года стал началом перемен во властных структурах. Немецкую элиту сменили русские аристократы.

Не стоит забывать и о том, что в восшествии цесаревны на престол были заинтересованы и другие страны. Особенно выгодной смена власти в Российской империи была для Франции. Дипломаты рассчитывали, что воцарение Елизаветы Петровны укрепит союз России и Франции, которые смогут создать противовес Австрии. Однако материально поддерживать переворот французы не спешили. Вероятно, они надеялись на успех предприятия Елизаветы, но мало верили в него.

Брауншвейгская семья была арестована, а уже утром 25 ноября были готовы форма присяги и манифест. Согласно документам, Елизавета Петровна заняла престол “по законному праву, по близости крови к самодержавным… родителям”. Согласитесь, с этим поспорить сложно. Иван VI Антонович был объявлен незаконным государем. С этого момента и до последнего дня его жизнь пройдёт в тюремном заточении.

Ночью 25 ноября 1741 года на российском престоле вновь оказались потомки Петра Великого. Это был решающий момент в истории России. Произошла не просто смена власти. В период правления Елизаветы Петровны держава укрепила свои границы, проявила силу в противостоянии с внешними противниками.

Цесаревна сумела совершить самый бескровный, хотя и крайне непростой переворот и отстоять своё право на престол. В дальнейшем эти решительность и стойкость не раз проявятся в характере императрицы.

Источник

Правление Елизаветы Петровны

Дочь Петра I Елизавета пришла к власти в России в результате очередного дворцового переворота и правила с 1741 по 1761 гг.

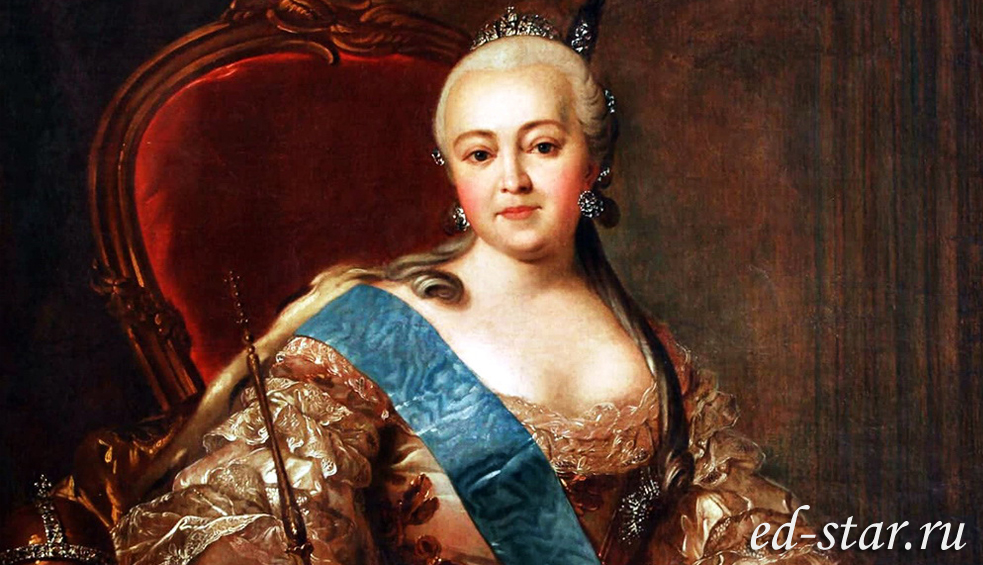

Личность Елизаветы Петровны

Несмотря на вполне благополучное детство, систематического образования юная Елизавета не получила и даже, как отмечают современники, не знала, что Великобритания является островом. По-настоящему хорошо Елизавета умела лишь говорить по-французски и танцевать. Считается, что именно с Елизаветы в России и начинается галломания, то есть любовь ко всему французскому. Такое увлечение французской культурой со стороны императрицы объясняется тем, что до прихода к власти ее планировали выдать замуж за французского короля Людовика XV (1715-1774 гг.). Однако, французский двор отказал Петру I в заключение такого династического брака.

Свободное время Елизавета проводила, как правило, на охоте, занятиях верховой ездой или в заботах о собственной красоте, но никогда за чтением. Подобное отношение к образованию передалось Елизавете, вероятно, от матери – Екатерины I, которая не стремилась обременять себя интеллектуальным развитием. В целом, по воспоминаниям современников, юная Елизавета была довольно капризной барышней без какого-либо строгого распорядка дня и трудолюбия.

Личная жизнь у Елизаветы не складывалась. В конце 1720-х гг. знать планировала выдать ее замуж за Петра II, который, будучи внуком Петра I, находился в слишком близком родстве Елизавете. Браку воспротивился А.Д. Меншиков, планировавший выдать за Петра II свою дочь. Затем Елизавету сватали графу Морицу Саксонскому и принцу Карлу-Августу Голштинскому. Последний даже согласился, но незадолго до свадебной церемонии скончался. После этого Елизавета оставила мысль о замужестве и начала крутить романы с фаворитами.

В.А. Серов. Петр II и цесаревна Елизавета на псовой охоте. 1900 г.

В годы правления Анны Иоанновны положение Елизаветы были нелегким. Императрица ее не жаловала, доходы и содержание Елизаветы были крайне скромными, а одежды и образ жизни – совсем не подобающие дочери первого императора России. Возможно, именно это отчасти и заставило Елизавету решиться на заговор и дворцовый переворот 1741 г.

Приход Елизаветы Петровны к власти

Гвардия с большим энтузиазмом поддержала Елизавету Петровну в ее стремлении взять власть, видя в дочери Петра I надежду на восстановление петровских порядков.

В ноябре 1741 г. гвардейцы во главе с Елизаветой пришли к Зимнему дворцу и практически без какого-либо сопротивления арестовали всё «брауншвейгское семейство», включая фактически правившую Анну Леопольдовну, ее мужа Антона Ульриха и их малолетнего сына Ивана VI. Прежние фавориты, служившие Анне Иоанновне и Анне Леопольдовне, были отправлены в ссылку.

Коронационные торжества по случаю прихода к власти новой императрицы прошли с большим размахом и роскошью, которыми будет отмечен весь период правления Елизаветы. Для снятия существующего социального напряжения и привлечения еще больших народных симпатий, коронация сопровождалась, как и полагается в таких случаях, массовой амнистией.

Коронационное платье Елизаветы Петровны

Так, к власти в Российской империи на долгие 20 лет пришла младшая дочь Петра Великого Елизавета Петровна.

Внутренняя политика Елизаветы Петровны

Правление Елизаветы Петровны сопровождалось активной деятельностью двух ее главных фаворитов – братьев Шуваловых. П.И. Шувалов отвечал за социально-экономические и политические преобразования, а И.И. Шувалов – за развитие науки, культуры и образования.

Е.Е. Лансере. Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе. 1905 г.

В первые годы своего правления Елизавета на словах и на деле стремилась восстановить порядки времен своего отца. Однако, довольно скоро стало понятно, что возврата к прошлому, к петровским временам, какими бы они ни были хорошими, быть теперь уже не может. Мир изменился, изменилась и Россия.

Социально-экономические реформы Елизаветы Петровны

В 1744-1747 гг. была проведена вторая перепись податного населения (первая была проведена при Петре I в 1718-1719 гг.). Население России на тот момент составляло около 18 млн. человек.

Одной из самых главных реформ Елизаветы Петровны в экономической сфере жизни общества стала отмена внутренних таможенных пошлин. Реформа осуществлялась на протяжении 1753-1754 гг. и привела к значительному оживлению внутренней торговли, усилился и ускорился процесс формирования единого внутреннего рынка.

Поощряя развитие внутренней торговли, императрица, в духе политики протекционизма, ограничивала внешнюю. Так, одновременно с ликвидацией внутренних таможенных пошлин, был повышен сбор за внешнеторговые операции. Повышение налогов на соль и вино в совокупности с данным сбором дало значительный приток новых средств в бюджет.

Для развития финансовой системы страны и дальнейшего укрепления торговли и предпринимательства в 1754 г. были созданы первые банки: Дворянский и Купеческий. Эти банки носили коммерческий характер, должны были выдавать займы под проценты дворянам и купцам соответственно.

В 1758 г. был создан Медный банк, выдававший заем как дворянам, так и купцам. Целью создания этого банка было одновременное облегчение и поощрение обращения медных монет в стране с одной стороны и пополнение казны серебром с другой: банк выдавал кредиты медью, но требовал их погашения на 75% серебром.

Однако, в социальной сфере ситуация обстояла не так прогрессивно, как в экономике. При Елизавете Петровне продолжилась и даже усилилась тенденция к расширению прав дворянства в ущерб крестьянам. Если в 1746 г. декларативно было подтверждено и закреплено право помещиков владеть как землей, так и крестьянами, то уже в 1760 г. помещики получили право ссылать крестьян в Сибирь. Сосланные крестьяне засчитывались помещикам как рекруты. Благодаря этому указу, однако, увеличилось количество поселений в Сибири, что способствовало ее дальнейшему освоению.

Вероятно, положение крестьян было бы легче, если бы расширялись только права помещиков. Однако, вместе с расширением прав последних, сокращались права крестьян. Так, крестьянам без разрешения помещика было теперь запрещено осуществлять какие-либо финансовые операции.

Реформы Елизаветы Петровны в сфере управления

В политической сфере первоначальное стремление Елизаветы восстановить петровские порядки выразилось в упразднении некоторых новых органов управления и восстановлении старых. Так, возникший при Анне Иоанновне Кабинет министров (часто называемый просто «Кабинет»), являвшийся, по сути, лишь продолжением Верховного Тайного Совета, теперь был упразднен, зато восстановлено значение Сената и некоторых коллегий, которые в прежние времена отошли на задний план. В 1743 г. был восстановлен и Главный магистрат, упраздненный в 1727 г. при Петре II.

Но ностальгия по Петру I быстро закончилась. Елизавета Петровна, чувствуя все чаще необходимость некоего совещательного «кружка», на который можно было бы опереться (подобно упраздненному императрицей Кабинету, на который опирались прежние правители), в 1756 г. создает Конференцию при Высочайшем дворе. Предполагалось, что Конференция будет лишь совещательным учреждением при императрице, но очень быстро Конференция превратилась во вполне самостоятельное властное учреждение, действовавшее от имени Елизаветы Петровны и стоящее в иерархии государственных органов даже выше Сената.

К середине 1750-х гг. вновь встал вопрос об обновлении, усовершенствовании и систематизации существующего законодательства. Императрица распорядилась создать специальную комиссию для выработки нового Уложения, однако, работа комиссии была прервана Семилетней войной.

Одним из главных достоинств времен правления Елизаветы Петровны считается фактическое прекращение смертных казней. Даже прежних врагов императрица миловала и заменяла казнь иным наказанием. Вероятно, дух эпохи Просвещения дошел и до России, и потому Елизавета Петровна не хотела выглядеть варварской средневековой правительницей в глазах своих европейских «коллег по монархическому цеху».

Однако, взамен смертной казни большие обороты набрали жесткие телесные наказания, распространившиеся как в армии, так и по отношению к простым крестьянам. Не имея возможности казнить крестьянина, помещик зачастую мог забить его до смерти. Кажется вопиющей несправедливостью тот факт, что государство закрывало глаза на подобные случаи, однако, это было связано не с тем, что монархия боялась помещиков-дворян, которые могут в случае чего устроить очередной дворцовый переворот, а с тем, что помещики-дворяне для государства были весьма удобными управленцами, которые на местном уровне следили за порядком, собирали налоги, отправляли рекрутов на службу в армию.

Помимо всего прочего, при Елизавете Петровне развивается, выражаясь современным языком, и административное законодательство. Так, в 1744 г. была запрещена быстрая езда по городу, а также нецензурная брань в общественных местах, за что полагался штраф.

Однако, несмотря на все нововведения и расширения прав дворянства, управление в стране была организовано крайне неэффективно. Полиция действовала только в Москве и Санкт-Петербурге, а зачастую и вовсе вступала во взаимовыгодный симбиоз с преступным миром. Чиновники за свою работу не получали жалования, а потому часто использовали свои должности для обогащения, что, естественно, вело к многочисленным злоупотреблениям. Вкупе с недовольными крестьянами, всё это приводило к постоянным восстаниям, в которых часто участвовали и солдаты. Так, одним из крупнейших восстаний елизаветинских времен стало Терюшевское восстание 1743-1745 гг. под Нижним Новгородом. Восстание, конечно, было подавлено, но проблемы, которыми оно было вызвано, остались.

Развитие культуры, науки и образования

В годы правления Елизаветы Петровны до России действительно стал доходить дух эпохи Просвещения и ее основные ценности, в связи с чем началось открытие новых и реорганизация старых учебных заведений. Самым знаменательным событием в этом плане стало, конечно же, основание Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в 1755 г. и Академии художеств в 1757 г. Самому М.В. Ломоносову и другим деятелям науки и искусства оказывалась всяческая поддержка со стороны государства.

Архитектура данного периода отмечена творениями придворного архитектора Бартоломео Растрелли, одним из главных творений которого стал Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Особый стиль Б. Растрелли получил название «Елизаветинского барокко».

В 1756 г. указом Елизаветы Петровны был создан императорский театр, в деятельности которого императрица активно участвовала.

Возвращение к петровским порядкам в духовной сфере от части выразилось в возрастании роли Синода в государстве и, в связи с этим, усилением гонений на старообрядцев. Интересно отметить, что, несмотря на свою любовь к роскоши и светским развлечениям, Елизавета Петровна была весьма религиозна и во многом консервативна, любила Москву как древнюю столицу и проводила там довольно много времени.

Именно при Елизавете Петровне в 1751 г. был завершен начатый при ее отце (в 1712 г.) новый перевод Библии на церковнославянский язык, который, с незначительным изменениями, используется и до сих пор. Данный перевод вошел в историю как «Елизаветинская Библия».

В 1742 г. был издан указ, согласно которому все лица иудейского вероисповедания подлежали высылке из России, если они отказывались принять православие.

В Казанской губернии за время правления Елизаветы Петровны были разрушены сотни мечетей.

Удивительно, что при таком активном гонении или, по крайней мере, ограничении прав всех религий, кроме православия, императрица разрешила практически свободные проповеди буддизма и даже освободила буддийских лам от уплаты налогов.

Внешняя политика Елизаветы Петровны

Внешняя политика империи в данный период во многом определялась деятельностью другого елизаветинского фаворита – канцлера А.П. Бестужева-Рюмина. Он стремился продолжить начатую прежде линию на утверждение России в качестве великой европейской державы.

В европейском направлении внешней политики Елизаветы Петровны можно выделить три основные военные задачи: 1) достойно закончить начатую при Анне Леопольдовне русско-шведскую войну (1741-1743 гг.), 2) помочь Австрии в Войне за австрийское наследство (1740-1748 гг.), 3) победить главного европейского геополитического противника России в Европе – стремительно усиливающуюся под руководством Фридриха II Пруссию, в Семилетней войне (1756-1763 гг.).

Русско-шведская война 1741-1743 гг. и Война за австрийское наследство 1740-1748 гг. были тесно связаны между собой. В Войне за австрийское наследство Пруссия в союзе с Францией, воспользовавшись смертью австрийского императора Карла VI, выступили против Австрии с целью завоевания новых земель и приведению к власти в Австрии выгодного для себя ставленника. Французы через действовавшего в России посланника маркиза де ла Шетарди стремились привлечь Россию на свою сторону против Австрии, но затея не удалось. Однако, Франция и Пруссия сумели склонить Швецию к войне с Россией, чтобы последняя не могла помогать Австрии в Войне за австрийское наследство. Так, в надежде на реванш за поражение в Северной войне (1700-1721 гг.), в 1741 г. шведы объявили войну России.

В результате войны со Швецией, русские войска под командованием генерала П.П. Ласси смогли не только отразить натиск неприятеля, но и заняли Финляндию. Швеция пошла на мир и в 1743 г. между Россией и Швецией был подписан Абоский мирный договор. Со стороны России договор подписали дипломаты А.И. Румянцев и И.Л. Люберас фон Потт, со стороны Швеции – дипломаты Г. Седеркрёйц и Э.М. Нолькен.

Абоский договор подтверждал условия Ништадтского мира 1721 г., а также возводил на шведский престол выгодного России правителя Адольфа Фредрика, который являлся двоюродным дядей будущему императору России Петру III.

После войны со Швецией Россия взяла небольшую передышку и в 1747 г. вернулась в Войну за австрийское наследство, как и полагается на стороне Австрии. В 1748 г. война окончилась: австрийский престол перешел к дочери Карла VI Марии Терезии, которую и поддерживала Россия, в остальном же был восстановлен статус кво.

Русско-шведская война и Война за австрийское наследство обострили отношения России с Пруссией. В 1740 г. королем Пруссии стал Фридрих II Великий, развернувший активную внешнюю политику, направленную на усиление и расширение Пруссии. Уже к 1744 г. Пруссия, благодаря политике Фридриха II, стала основным внешнеполитическим врагом России.

Фридрих II открыто стремился расширить собственное влияние в Польше и Курляндии, которые России рассматривала тогда как полностью подконтрольные себе территории. Понимая, что в одиночку с Россией не справиться, Фридрих II постоянно заигрывал с традиционными противниками России – Швецией, Турцией, Крымским ханством. В ответ на это в 1746 г. Россия подписала договор с Австрией о совместной борьбе против Пруссии: стороны обязывались помогать друг другу в случае конфликта одной из них с Фридрихом II.

К середине 1750-х гг. усилением Пруссии оказалась недовольна даже Франция, которая прежде выступала как союзник Фридриха II. Так в 1756 г. сложился антипрусский блок в составе России, Австрии и Франции. Так как Франция до этого момента являлась антагонистом как по отношению к России, так и по отношению к Австрии, данное событие вошло в историю как «Дипломатическая революция». В том же году и началась Семилетняя война русско-австро-французского блока против Пруссии. Инициатива начала войны принадлежала Фридриху II.

Семилетняя война (1756-1763 гг.) была довольно масштабной и велась как в самой Европе, так и на территории Северной Америки, Азии и даже в Африке. Изначально, Россия не планировала принимать активного участия в войне, стремясь обойтись малой кровью, однако, видя одно поражение своих союзников за другим, Елизавета Петровна решила все-таки вмешаться в ход военных действий.

Так, в 1757 г. русские одержали победу над пруссаками у Гросс-Егерсдорфа, в 1758 г. победили при Цорндорфе, а в 1759 г. – у Кунерсдорфа. Интересно отметить, что в 1758 г. был взят Кёнигсберг (ныне Калининград) – родина великого немецкого философа И. Канта, который был вынужден принести присягу верности Российской империи и на короткое время фактически превратился из великого немецкого в великого русского философа. В 1760 г. русские войска взяли Берлин. Прусская монархия была в шаге от полного уничтожения.

Вскоре русские войска были вынуждены покинуть Берлин, но в 1761 г. сумели взять крепость-порт Кольберг и начали готовиться к новому походу на Берлин. В разгар событий, под конец 1761 г., Елизавета Петровна умирает. К власти в России приходит внук Петра I Петр III, который, будучи до этого момента герцогом Гольштейн-Готторпским, едва умел говорить по-русски. Петр III возвращает Фридриху II все завоеванные Россией земли и готовится продолжить Семилетнюю войну уже на стороне Пруссии. Реализовать эту затею не удается из-за очередного дворцового переворота, в результате которого к власти в России приходит жена Петра III Екатерина II Великая, решившая и вовсе эту войне не продолжать. Так, в 1762 г. Россия вышла из Семилетней войны. Таким образом, фактически вступив в войну через год после начала, Россия вышла из войны за год до ее окончания.

А.Е. Коцебу. Взятие крепости Кольберг в ходе Семилетней войны. 1852 г.

Помимо всего прочего, при Елизавете Петровне продолжилось освоение и присоединение казахский земель. Так, в 1743 г. в состав России вошел так называемый Средний жуз (центральная, северная и восточная части современного Казахстана).

В целом, можно сказать, что внешняя политика Елизаветы Петровны была довольно успешной, однако, скоропостижно скончавшись, императрица не успела закрепить и развить свои успехи.

Итоги правления Елизаветы Петровны

Сама Елизавета Петровна, несмотря на все свои громкие заявления при организации дворцового переворота 1741 г., правила вполне в том же духе, что и ее предшественницы: императрица фактически самоустранилась от дел, предоставив как внутреннюю, так и внешнюю политику фаворитам. Более важным, чем государственные дела, для Елизаветы Петровны оказались балы и маскарады.

И, тем не менее, в годы ее правления все-таки произошли некоторые существенные изменения. В России, наконец, были ликвидированы внутренние таможенные пошлины, что имело огромное значение для развития внутренней торговли, основан первый университет, а во внешней политике – упрочено положение империи в Европе как сильного и весьма влиятельного государства.

Еще в 1742 г. Елизавета Петровна назначила преемником своего племянника Карла Петера Ульриха Голштинского. Именно он, в результате скоропостижной кончины императрицы в конце 1761 г., пришел к власти в России под именем Петра III.

О синхронных событиях Всеобщей истории, проверяемых на ЕГЭ, и оценках Елизаветы Петровны в историографии читайте здесь.

Основные даты по теме

- Правление Елизаветы Петровны – 1741 — 1761 гг.

- Русско-шведская война Елизаветы Петровны – 1741 — 1743 гг.

- Абоский мир – 1743 г.

- Отмена внутренних таможенных пошлин – 1754 г.

- Семилетняя война – 1756 — 1763 гг.

Термины

- Елизаветинская Библия – название перевода Библии на церковнославянский язык, изданного в 1751 году и используемого с некоторыми правками до сих пор.

- Елизаветинское барокко – архитектурное стилевое направление в рамках русского барокко периода правления Елизаветы Петровны, характеризующееся сохранением ключевых для русской храмовой традиции элементов.

Все термины и даты по правлению Елизаветы Петровны – здесь.

Источник