Методы установления научных фактов

На основании научных фактов определяются свойства и закономерности явлений, выводятся теории и законы.

Научные факты характеризуются объективностью, достоверностью, точностью. При использовании научного факта большое значение имеет его новизна. В силу значимости научного факта исследователь подвергает его критической оценке, выявляет его объективность, достоверность. Достоверность определяется на основании первоисточников его происхождения. Если достоверность научного факта не установлена, он, во-первых, не может быть назван научным, во-вторых, не может быть использован в научном труде, каким является диссертация.

В этой связи официальное издание, публикуемое от имени государственных и общественных организаций, содержит материалы, точность которых не должна вызывать сомнения. Вместе с тем исследователи правильно поступают, когда подвергают перепроверке факты, взятые даже из официальных изданий.

К достоверным источникам научного факта относят монографии и другие научные труды, в которых представлен источник получения научного факта, его происхождение, дается обоснование достоверности. Научный труд сам создает научный факт, который может быть использован другими исследователями с оформлением источников. Но научный факт, приводимый в монографии без обоснования источника, не может в последующем использоваться как научный факт без выявления и подтверждения его достоверности.

Эмпирическое познание формирует особый тип знания, поставляющий науке факты. Без установления фактов невозможно никакое научное исследование. Поэтому основной задачей эмпирического познания является установление и накопление научных фактов.

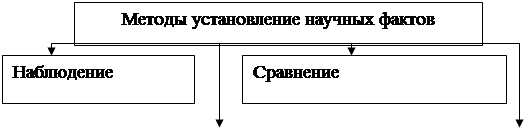

К методам установления научных фактов относятся: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент.

|

|

Рис. 4 — Методы установление научных фактов

Наблюдение — это систематическое, целенаправленное восприятие предметов и явлений, с целью выяснения их определенных свойств и отношений. В ходе наблюдения мы получаем не только знание о внешних сторонах объекта познания, но — в качестве конечной цели — и о присущих ему существенных свойствах и отношениях. Наблюдение осуществляется как непосредственным образом (с помощью наших органов чувств), так и опосредованно (с помощью разных приборов и технических устройств -микроскоп, телескоп, фото- и кинокамера, компьютерные томографы и т.д.). Следует указать, что в современной науке наблюдение становится все более сложным и опосредованным.

Эффективность процесса наблюдения зависит от реализации ряда требований:

— преднамеренность или целенаправленность, то есть наличие четко сформулированной задачи, под углом зрения которой оно протекает;

— планомерность и систематичность, то есть проведение наблюдения непрерывно по заранее заданной системе и плану;

— наблюдение требует тщательного описания, точной фиксации замечаемых фактов средствами естественного и искусственного языков (схемы, графики, диаграммы, рисунки);

— исследователь, ведущий наблюдение, должен обладать необходимой теоретической и практической подготовкой в избранной области, большим вниманием, тщательностью, даже скрупулезностью в его осуществлении.

Важным обязательным моментом наблюдения является интерпретация его результатов, расшифровка показаний приборов, кривой на осциллографе, на ленте электрокардиографа и т.д. На интерпретацию фактов может повлиять позиция наблюдателя — как пространственно-географическая, так и социальная (например, интересы и убеждения наблюдателя в социологии). В ходе наблюдения исследователь всегда руководствуется определенной идеей, концепцией, гипотезой. Он не просто фиксирует, регистрирует любые факты, сознательно отбирает те из них, которые либо подтверждают, либо опровергают его идеи. При этом важно, чтобы факты были репрезентативны Нарушение указанных требований к процедуре наблюдения ведет к различного рода неточностям, искажающим действительность.

В ходе наблюдения или по его завершению исследователи широко используют такой метод как сравнение.

Сравнение — это познавательная операция, лежащая в основе суждения о сходстве и различии объектов. С помощью сравнения выявляются качественные и количественные характеристики предметов. Сравнить — это значит сопоставить одно с другим с целью выявить их соотношение (отношения тождества и различия).

Сравнительный (компоративный) подход имеет смысл только при выявлении признаков «однородных» предметов, образующих классы. Предметы, сравниваемые по одному признаку, могут быть несравнимы по другому. Сравнение может быть основой такого логического приема, как аналогия и служить исходным пунктом для сравнительно-исторического метода, с помощью которого выявляется общее и особенное в исторических и других явлениях. Сравнение различных предметов может быть либо непосредственным, либо опосредованным. В последнем случае сравнение двух предметов осуществляется через их соотнесение с третьим, выступающим в качестве эталона. Такое опосредованное сравнение получило в науке наименование измерения.

Измерение — это процедура определения численного значения некоторой величины с помощью определенной единицы (метры, граммы, ватты и т.п.).

Для процедуры измерения необходимы следующие компоненты:

— единица измерения (эталон);

— субъект измерения (наблюдатель).

Точность измерения зависит от подготовки и усилия исследователя, применяемых им методов, точности измерительных приборов и т.д.

Измерение — метод количественного анализа. С момента зарождения новоевропейской науки количественные методы вообще и измерение в частности широко применялись и стали органической частью научного познания. Широко известна мысль И.Канта о том, что в науке «ровно столько науки, сколько в ней математики». Однако, как отмечалось ранее, чтобы отразить действительность вo всей ее полноте, нужно постичь внутреннее единство качественной и количественной определенности, проще говоря — в познании необходимо выйти за пределы математической односторонности к целостному познанию. Ибо познание — это не только вычисление, но и мышление, и, тем самым, «осмысленное вычисление».

Наблюдение, сравнение и измерение используются в науке как сами по себе, так и в составе более сложного и эффективного метода эмпирического исследования, а именно — эксперимента (научного опыта).

Эксперимент — прием исследования, при котором объект ставится в точно учитываемые условия или искусственно воспроизводится с целью выяснения тех или иных свойств.

Эксперимент является методом активного эмпирического исследования. Под активностью в данном случае понимается возможность вмешательства субъекта в ход исследуемого процесса или явления. Активное вмешательство не означает, что экспериментатор самостоятельно творит свойства предметов, приписывает их природе явлений. Ни радиоактивность, ни световое давление, ни условные рефлексы не являются свойствами, выдуманными или изобретенными исследователями. Они выявлены в экспериментальных условиях, искусственно созданных самим человеком в результате рекомбинаций природных объектов, что и позволяет выявить скрытые, но объективные свойства самой природы. В этом методе эмпирического уровня проявляется особая творческая роль ученого в отличие от пассивного созерцания в наблюдении. Образно говоря, в ходе эксперимента вопросы природе задает исследователь, а ответы на них дает сама природа.

Эксперименты бывают исследовательские (поисковые) и проверочные (контрольные), воспроизводящие и изолирующие, лабораторные и полевые. В зависимости от характера изучаемого объекта эксперименты подразделяются на физические, химические, биологические, социологические и т.д.

Основными этапами проведения эксперимента являются: планирование и построение (его цель, тип, средства, методы проведения и т.п.); контроль, интерпретация результатов.

Эксперимент выполняет, главным образом, две взаимосвязанные функции. Во-первых, опытную проверку гипотез и теорий, а, во-вторых, в ходе эксперимента возникают проблемы, решение которых подталкивает к постановке и проведению новых экспериментов и созданию новых экспериментальных установок.

Нередко в науке используется мысленный эксперимент в качестве теоретической модели реальной экспериментальной ситуации. В данном случае ученые оперируют не реальными предметами, а концептуальными образами.

Всякий научный эксперимент всегда направляется какой-либо идеей, концепцией, гипотезой. «Без идей в голове, — говорил И.П. Павлов, — не увидел и факта». Вся процедура эксперимента от постановки до интерпретации результатов «теоретически нагружена».

Цель каждого из методов эмпирического уровня — получение и констатация научных фактов, что составляет исходный пункт, основу всякого научного знания.

Важной задачей является также первичная обработка полученных фактов, которая выражается в их классификации (то есть распределении по отдельным группам) и в их систематизации. И для первого, и для второго приемов нужен принцип, который должен соответствовать природе самих фактов. Этот принцип может быть открыт при помощи мышления. В этом смысле любые факты науки убедительно демонстрируют неразрывную связь чувственного и рационального.

Источник

Научное познание: методы научного познания, его уровни, особенности, формы и виды.

Содержание:

↑ Научное познание. Особенности научного познания

Наука направлена на изучение окружающего мира, действительности, исследование природных процессов и явлений, выявление закономерностей. Целью научного познания является объективная истина, те. истина, которая не зависит от интересов и воли познающего.

Научное познание — особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о природе, человеке и обществе.

Особенности научного познания:

- стремление к получению достоверных знаний;

- строгая доказанность научных фактов;

- рациональность, связанная с непротиворечивостью, доказательностью и системностью;

- проверяемость;

- большая система научных знаний, которая изложена в определенных терминах, понятиях, теориях и гипотезах;

- отражение существенных свойства и объективных законов;

- формирование в ходе профессиональной деятельности ученых, осуществляемой с помощью специфических методов;

- использование специальных материальных средств, таких как приборы, инструменты и другое научное оборудование.

Научное познание универсально в том смысле, что может сделать предметом исследования любой феномен, может изучать всё в человеческом мире — будь то деятельность сознания, психика или же хозяйственная деятельность человека. Однако всё, что наука делает своим предметом, она исследует со стороны закономерностей и причин.

Научное познание имеет свои уровни, формы и методы.

↑ Уровни и формы научного познания

Научное познание также состоит из двух уровней — эмпирического и теоретического, которые в своей основе зависят от научных фактов.

Формы научного познания:

- Научный факт;

- Эмпирический закон.

Научный факт (от лат. — сделанное, совершившееся) — отражение объективного факта в человеческом сознании, т. е. описание посредством некоторого языка.

Эмпирический закон — объективная, существенная, конкретно-всеобщая, повторяющаяся, устойчивая связь между явлениями и процессами.

Теоретический уровень (выявление фундаментальных закономерностей, обнаружение за видимыми проявлениями скрытых внутренних связей и отношений)

Формы научного познания:

Проблема — осознанная формулировка вопросов, возникающих в ходе познания и требующих ответа (бывают теоретические и практические).

Научная проблема выражается в наличии противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и требует адекватной научной теории для её разрешения.

Гипотеза — это научное предположение о каких-либо свойствах, качествах объекта, характеристиках и закономерностях процессов или явлений окружающего мира.

В ходе проверки гипотезы:

- превращаются в теории

- уточняются и конкретизируются

- отбрасываются как заблуждения

Теория — это научно доказанное знание о фактах окружающей действительности или явлений прошлого, систематизированное и зафиксированное научным языком.

Структура теории:

- Исходные основания: фундаментальные понятия, принципы, законы, аксиомы, ценностные факторы и т.п.

- Идеализированный объект данной теории.

- Логика и методология, применяемые для построения теории.

- Совокупность законов и утверждений, выведенных из теории.

- Ключевой элемент любой теории — закон, поэтому её можно рассматривать как систему законов.

↑ Методы научного познания

Методы научного познания: наблюдение, эксперимент, измерение, классификация, систематизация, описание, сравнение.

Универсальные: анализ и синтез, дедукция и индукция, аналогия, моделирование, абстрагирование, идеализация.

Метод (от гр. — путь исследования) понимается как орудие, средство познания. В методе познания объективная закономерность превращается в правило действия субъекта (исследователя).

Характеристики научного метода: строгость и объективность.

Среди эмпирических методов научного познания большую роль играют наблюдение и эксперимент.

Наблюдение — целенаправленный и постоянный контроль исследуемого объекта, при этом объект может быть как элементом живой, так и неживой природы.

С помощью метода наблюдения познаются и открываются новые факты об окружающем мире. Эти факты образуют первичную научную информацию, которая впоследствии помогает объяснить многие процессы и явления, происходящие в природе. Результаты данного метода будут зависеть не только от познаваемого объекта, но и от уровня знаний и опыта исследующего.

Эксперимент — это метод научного познания, при котором исследователь создает при помощи научного оборудования искусственную среду или ситуацию, тем самым воздействуя на объект, для определения и выявления необходимых качеств, характеристик или свойств данного объекта.

Эксперимент представляет собой довольно глубокий, комплексный, действенный и результативный практический метод познания. Его отличительными особенностями является то, что исследователь способен изменить ход эксперимента, его условия, а при необходимости и остановить его. Различают естественный эксперимент (происходит в естественных условиях) и лабораторный (происходит в искусственных условиях).

Любой эксперимент может быть проведен как с натуральным, естественным объектом, так и с его макетом, искусственным заменителем. В основном это происходит тогда, когда изучение объекта в его естественной среде невозможно по какой-либо причине, как, например, исследование атмосферных явлений, комет и мн. др. Создание таких моделей называется моделированием.

Моделирование — воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте (модели), специально созданном для их изучения. Потребность в моделировании возникает тогда, когда исследование непосредственно самого объекта невозможно, затруднительно, дорого, требует слишком длительного времени и т. п.

Измерение — это исследование, которое заключается в определении числового значения качеств, свойств и характеристик объекта, путем сравнения его с общепринятым стандартом или единицей измерения, таких как, метр, грамм, литр и т п.

Все результаты, полученные в ходе эксперимента, наблюдения и измерений записываются с помощью знаковых символов, формул, схем, диаграмм, таблиц — этот метод получил название научного описания .

С помощью него составляются научные картины мира, теории, гипотезы — это своеобразный научный язык. Далее все описания синтезируются в теорию.

К универсальным методам научного познания относятся анализ и синтез.

Анализ — процесс мысленного или фактического разложения целого на составные части.

Синтез — процесс мысленного или фактического воссоединения целого из частей.

Познание не может сделать действительного шага вперёд, только анализируя или только синтезируя. Анализ предшествует синтезу, но и сам возможен только на основе результатов проделанной синтетической деятельности; связь анализа и синтеза — органическая, внутренне необходимая.

Неразрывно связаны между собой методы индукции и дедукции, которые обусловливают друг друга в процессе познания.

Индукция — путь опытного изучения явлений, в ходе которого от отдельных фактов совершается переход к общим положениям. Отдельные факты как бы наводят на общее положение.

Дедукция — доказательство или выведение утверждения (следствия) из одного или нескольких других утверждений (посылок) на основе законов логики, носящее достоверный характер.

Универсальным методом научного познания является аналогия — сходство нетождественных объектов в некоторых сторонах, качествах, отношениях. В современной науке развитой областью систематического применения аналогии выступает так называемая теория подобия, широко используемая в моделировании.

Абстракция (от лат. — отвлечение) — один из универсальных методов познания, заключающийся в мысленном отвлечении от ряда свойств предметов и отношений между ними и выделении какого-либо свойства или отношения. В качестве результатов процесса абстрагирования выступают различные понятия и категории.

К универсальным методам познания также относится идеализация — мыслительный акт, связанный с образованием некоторых абстрактных объектов, принципиально не осуществимых в опыте и действительности. Примерами идеализированных объектов могут быть: «прямая», «точка» (в математике), «абсолютно твёрдое тело», «идеальный газ» (в физике) и т. д.

К теоретическим методам научного познания принадлежит единство исторического и логического.

Описание исторического процесса во всём его многообразии, с учётом его неповторимых, индивидуальных особенностей.

Отражение объекта одновременно в самых его существенных связях и истории его развития: воспроизведя объект в высшей, зрелой его форме, включающей как бы в снятом виде предыдущие его ступени, осуществляется познание и главных вех его истории

Исторический и логический методы тесно связаны между собой. Исторический метод без логического слеп, а логический без изучения реальной истории беспредметен.

Чтобы мысленно воспроизвести объект в его целостности, используют теоретический метод научного познания, получивший название восхождения от конкретного к абстрактному.

Формализация (от лат. — вид, образ) — уточнение содержания познания, осуществляемое посредством того, что изучаемые объекты, явления, процессы сопоставляются с некоторыми материальными конструкциями, позволяющими выявлять и фиксировать существенные и закономерные стороны рассматриваемых объектов.

Математизация — использование различных способов измерения, позволяющих приписывать материальным объектам и их свойствам определённые числа, а затем вместо трудоёмкой работы с объектами действовать с числами по определённым математическим правилам. Только единство всех методов современного научного познания обеспечивает их объективную истинность и возрастающее влияние на научно-технический прогресс.

Источник