Способы получения стереоэффекта. Определение вертикального масштаба стереомодели

При выполнении настоящего задания студент знакомится с основными приемами получения объемного изображения моделей местности, научится пользоваться стереоприборами, правильно ориентировать аэроснимки перед наблюдением, получать устойчивый стереоскопический эффект и определять его вертикальный масштаб.

4.1.1 Способы получения стереоэффекта.Пространственное расположение предметов, объектов, их размеры, форму, цвет, а также взаимное расположение и удаление от наблюдателя можно получить при бинокулярном рассматривании. Устройство человеческого зрения таково, что разноудаленные точки изображаются на сетчатках левого и правого глаза наблюдателя на разных расстояниях от ямки (центра) желтого пятна. Разность этих расстояний называется физиологическим параллаксом, который ощущается нами как смещение точек относительно друг друга. Физиологический параллакс вызывает объемное зрительное восприятие предмета и лежит в основе стереоскопического зрения.

Объемное пространственное представление о предметах можно получить искусственным путем, если заменить сам предмет двумя его перекрывающимися изображениями, снятыми с двух точек. Такую пару фотоснимков называют стереоскопической парой (стереопарой), а возникающее при этом пространственное изображение на перекрывающихся частях — стереомоделью или стереоэффектом.

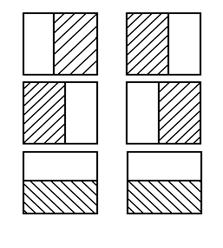

Различают прямой, обратный и нулевой стереоэффект (рис. 9). Для того чтобы получить по фотоизображениям (аэроснимкам) прямой стереоскопический эффект, необходимо расположить их перекрывающимися частями внутрь. Если поменять снимки местами, т. е. левый снимок расположить перед правым глазом, а правый — перед левым, то будем наблюдать обратный стереоэффект. Перекрывающиеся части в этом случае окажутся наружу. При нулевом стероэффекте фотоизображение представится планом. Перекрывающиеся части располагаются под углом 90°.

Рисунок 9 – Способы получения различных видов стереоэффекта

Измерение фотоизображений чаще всего ведут при прямом стереоэффекте, поэтому нужно твердо запомнить способ его получения.

Пространственное изображение предметов можно получить в основном двумя способами: а) невооруженным зрением, б) с помощью специальных оптических приборов — стереоскопов.

Для получения стереомодели невооруженным глазом нужно расположить фотоизображения фигур перекрывающимися частями внутрь. Расстояние между их центрами должно быть равно глазному базису (около 65 мм).Поднести обе фигуры к глазам до полного их наложения друг на друга, а затем удалить на расстояние наилучшего зрения (250 мм). При некоторой натренированности стереоэффект получается довольно быстро. Однако к данному приему прибегают очень редко, так как полученную модель нельзя измерить, глаза быстро утомляются и стереоэффект пропадает.

Для получения устойчивого стереоэффекта, повышения точности стереозрения и измерения стереомоделей используют стереоскопы и стереометры.

В настоящее время существуют простые и измерительные стереоскопы различных конструкций. Однако наиболее распространенными являются линзово-зеркальные различной модификации.

Линзово-зеркальный стереоскоп, состоит из двух пар больших и малых зеркал и двух линз. Зеркала и линзы закреплены на металлической пластинке. Прибор устанавливается на 4 ножках. Увеличение стереоскопа колеблется от 1,2 до 1,5, благодаря чему одновременно можно наблюдать большую площадь стереопары снимка (около 8х8 см).

Стереоскопическое рассматривание фигур с помощью оптических приборов ведется при тех же условиях, что и невооруженными глазами. Только размещают их друг от друга на расстоянии базиса стереоскопа. Базис стереоскопа измеряют следующим путем: подкладывают под стереоскоп лист бумаги и в поле зрения левого глаза карандашом ставят точку. В поле зрения правого глаза возникает мнимое изображение этой точки, которое обводят карандашом. В результате на листе бумаги оказываются две точки, удаленные друг от друга на расстоянии базиса данного стереоскопа. Таким образом, расстояние между центрами рассматриваемых фигур (аэроснимков) должно быть равно базису стереоскопа.

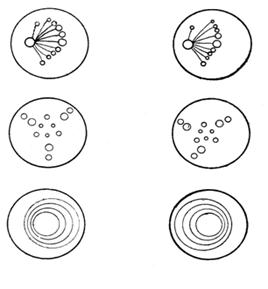

После определения базиса стереоскопа приступают к тренировке в правильном размещении рассматриваемых фотоснимков и получении устойчивого стереоэффекта. Для чего вначале пользуются простыми геометрическими фигурами (рис. 10). Расположим левый фотоснимок перед левым глазом, а правый — перед правым и сосредоточим внимание на концентрических окружностях. Стереоэффект в виде выдвижного стаканчика, установленного на тарелке, возникает в том случае, когда центры фотоснимков размещены на расстоянии базиса стереоскопа, а концентрические окружности совмещены. Таким же путем получим и определим самостоятельно стереомодель второй и третьей фигуры. Во всех случаях наблюдаем прямой стереоэффект.

Рисунок 10 – Объекты для получения стереоэффекта

Для получения обратного изображения этих же фигур фотоснимки нужно поменять местами. Нулевой стереоэффект возникает, когда фотоснимки расположены друг к другу под углом 90°.

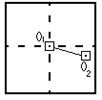

Условия получения стереоэффекта на аэроснимках более сложные. Прежде всего необходимо нанести на аэроснимки главные точки и начальные базисные направления. Собственная главная точка О1находится на пересечении линий, соединяющих противоположные координатные метки. Главная точка соседнего снимка О2 переносится либо с помощью стереоскопа, либо по контурной точке. Отрезки О1О2на левоми О1О2 на правом являются базисными линиями аэроснимков (рис. 11).

Для получения правильного и устойчивого стереоэффекта аэроснимки должны ориентироваться так, чтобы базисные линии, базис стереоскопа и базис зрения были параллельны между собой, а расстояние между их центрами равнялось базису стереоскопа.

Рисунок 11 — Подготовка аэроснимков для получения устойчивого стереоэффекта

Существует ряд приемов быстрого получения стереоскопического эффекта стереопар.

1. На идентичные точки правого и левого снимков накладывают пальцы и под стереоскопом добиваются их совмещения.

2. Вместо пальцев используют хорошо видимые другие предметы (мелкую монету, кнопки и др.).

3. На одинаковые линии правого и левого аэроснимка накладывают спички и, сдвигая или раздвигая их, добиваются полного совмещения.

Как только изображения использованных предметов сольются, возникает стереоскопическая модель местности. Стереоэффект устойчив, если при его рассмотрении глаза не утомляются и после кратковременного перерыва он не пропадает.

Затем аэроснимки закрепляются грузиками или кнопками. В учебных целях можно пользоваться монтажным щитом. В дальнейшем, при необходимости наблюдений в разных частях аэроснимков, стереоскоп переставляют.

Уложенные таким образом аэроснимки пригодны для измерения видимого фотоизображения. Замерив высоту стереомодели отдельного дерева или стены леса, легко вычислить ее истинное значение, зная вертикальный масштаб аэроснимков.

4.1.2 Определение вертикального масштаба. Вертикальный масштаб представляет отношение превышения объекта наблюдаемого в стереоскоп (hс) к его превышению на местности (h).Из фотограмметрии известно, что

где Sо — расстояние наилучшего зрения (=250 мм);

Н — высота фотографирования (H = f

Следуя определению вертикального масштаба, найдем

откуда линейный вертикальный масштаб равен

В этой формуле значения bгл и S0 можно заменить численными выражениями для «среднего» человека, тогда формула примет вид:

При использовании линзово-зеркального стереоскопа с кратностью увеличения в 1,4 раза значение вертикального масштаба нужно уменьшить на эту величину. Окончательное выражение формулы будет следующим:

где H — измеряется в метрах, а bсн— в миллиметрах.

Пример. Высота фотографирования H=1500 м; базис аэроснимков bсн=75 мм,

Линейная величина вертикального масштаба 3,7 м означает, что каждый миллиметр стереоскопической высоты равен 3,7 м высоты в натуре.

Вертикальный масштаб стереоэффекта используется для измерений высоты деревьев, превышения местности глазомерно-стереоскопическим способом.

Рассматривая предметы под стереоскопом, заметна чрезвычайная их вытянутость. Это происходит потому, что отношение базиса фотографирования к высоте съемки в несколько раз больше отношения глазного базиса к расстоянию рассматривания аэроснимков. Величина этой вытянутости (искажения) стереомодели определяется коэффициентом деформации.

Коэффициент деформации в математическом выражении есть отношение вертикального масштаба к горизонтальному, т. е.

подставляя в эту формулу значения mv и m, получим,

Используя числовые значения bгл и S0 , можно вывести приближенную формулу для расчета коэффициента деформации стереомодели:

где bсн — базис аэроснимка;

f — фокусное расстояние аэрофотоаппарата.

Из этой формулы можно сделать важный вывод о том, что, с увеличением фокусного расстояния, деформация стереомодели уменьшаеться, и наоборот.

Из формулы:

Источник

СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, простейшие стереоприборы

Пространственное восприятие можно получить не только при непосредственном рассматривании объекта в натуре, но и при рассматривании стереопары снимков этого объекта.

Представим себе, что с точек S1 и S2 сделаны два снимка Р1 и Р2 рассматриваемого объекта (точки F и A, рис. 47) Поставим эти снимки перед глазами наблюдателя так, чтобы проектирующие лучи проходили через изображения соответственных точек на снимках (точки а¢1,¢2, и f¢1, f¢2,). При рассматривании каждого снимка (левого Р1 – левым глазом, а правого Р2 – правым) изображения точек объекта получаются в тех же точках сетчаток, что и при рассматривании самого объекта, и вследствие разностей физиологических параллаксов возникает впечатление объёмного изображения.

Пространственное восприятие объекта при бинокулярном рассматривании пары снимков, полученных с разных точек пространства, называется стереоскопическим эффектом, а воспринимаемая при этом мнимая картина – стереоскопической моделью.

Для получения стереоэффекта, кроме названных выше условий необходимо, чтобы:

1. Разность масштабов снимков стереопары не превышала 16 %.

2. Каждым глазом наблюдался только один из снимков.

3. Угол, под которым пересекаются соответственные лучи, не превышал 16°.

4. Положение снимков было согласовано с глазным базисом. В первом приближении это осуществляется расположением снимков на линии, параллельной глазному базису.

При рассматривании пары снимков можно получить прямой, обратный или нулевой стереоэффекты (рис. 48). Стереоскопический эффект получается прямым (естественное восприятие пространства), если снимки расположить перекрытием внутрь; обратным (обратное восприятие выпуклых и вогнутых форм), если их расположить перекрытием в разные стороны.

Если снимки повернуть на 90° в разные стороны, то возникает нулевой стереоэффект, при котором рассматриваемый объект воспринимается плоским.

Для обеспечения второго условия получения стереоэффекта используют: анаглифический, поляроидный, миганий, растровый, оптический и другие способы.

В способе анаглифови левое изображение и правое проецируют на один экран через светофильтры красный и зеленый (синий). Полученная картина рассматривается через анаглифические (красно-зеленые) очки. В результате каждый глаз видит только одно изображение, а при их слиянии возникает стереоэффект в серо-белых тонах.

В способе поляроидовиспользуют не цветные, а поляроидные светофильтры с углом поляризации между ними 90°. Через них рассматривают проецируемые на экран поляризованные с таким же углом изображения. В отличие от анаглифического способа, поляроидный может использоваться для наблюдения цветных снимков, поэтому используется в кинематографии.

В способе миганий снимки проектируются на экран поочерёдно с помощью, например, вращающихся перед объективами бленд. Такие же бленды установлены перед глазами наблюдателя. Частота вращения обеих пар бленд синхронизирована и составляет не менее 10 миганий в секунду. Таким образом, наблюдатель непрерывно видит левым глазом только левое изображение, а правым – только правое. Способ используется для получения объемной картины и на экране монитора.

При растровом способе два снимка проектируются на экран, составленный из линз цилиндрической формы. Оптические лучи, несущие изображения разных снимков, отражаясь противоположными гранями линз экрана, попадают в разные глаза наблюдателя.

Оптический способ основан на разделении зрения с помощью оптических систем. Этот способ имеет широкое применение в фотограмметрии. Простейшими оптическими приборами, позволяющими получить пространственное изображение сфотографированного объекта, являются стереоскопы.

|

Имеются линзовые стереоскопы, которые предназначены для рассматривания малоформатных снимков (6×6 см). Для работы с аэрофотоснимками, как в полевых, так и в камеральных условиях, используют зеркальные стереоскопы с бинокулярной насадкой или линзово-зеркальные стереоскопы.

Линзово-зеркальный стереоскоп ЛЗ (Рис. 49) имеет две пары зеркал 1, 2 и 1¢, 2¢, установленных под углом 45° к плоскости горизонтально расположенных снимков; и две линзы 3 и 3¢. Пунктиром на рисунке показан ход центральных лучей, O1 и O2 – узловые точки глаз (центры хрусталиков). Расстояния от центров линз 3 и 3¢ до снимков по ходу центральных лучей называются главными расстояниями стереоскопа, а отрезок между центрами больших зеркал 2 и 2¢ — базисом стереоскопа d. Если считать, что расстояние наилучшего зрения равно 250 мм, то увеличение стереоскопа V=250/d. Для получения стереокартины снимки следует устанавливать так, чтобы расстояние между соответственными точками примерно равнялось длине базиса стереоскопа, а отрезки между парой соответственных точек располагались на одной прямой параллельной его направлению. В зависимости от расположения снимков стереоэффект будет прямой, обратный или нулевой.

Стереоскопическое измерение снимков можно выполнять способами действительной и мнимой марки. Первый из них — уже практически история. Он применялся при монокулярном измерении снимков, а также при измерении модели, построенной по паре снимков с помощью поляроидов и анаглифов в некоторых проекционных приборах (мультиплексе, двойном проекторе и т.д.).

Способ мнимой марки предложен в 1899 г. Пульфрихом и используется для измерения координат точек пары снимков и модели. Суть его состоит в следующем. В плоскости изображений (снимков) располагают две действительные марки m1 и m2 (на рис. 50 показаны крестиками). При их рассматривании под стереоскопом в одну объемную картину сливаются не только изображения снимков, но и марок, то есть наблюдатель видит одну пространственную мнимую марку M. Но это произойдет только в случае, когда каждая из марок m1 и m2 будет расположена вблизи соответственных точек (например, а1.и а2). Причем, небольшое взаимное перемещение действительных марок (или снимков относительно марок) вдоль оси x вызовет перемещение мнимой марки по глубине. В результате она будет казаться либо «висящей в воздухе», либо «утопленной в землю». В последнем случае мнимая марка раздваивается, что дает возможность оценить поперечный параллакс. Когда действительные марки точно совмещены с соответственными точками (например, а1.и а2), создается впечатление касания мнимой марки поверхности стереомодели в точке А. Для того, чтобы этого добиться, стереоприбор должен обеспечивать совместное движение снимков (действительных марок) вдоль осей x и y, а также независимое движение одного из снимков (одной из марок), вдоль этих же осей. При наличии соответствующих шкал на таком приборе можно измерять параллаксы.

|

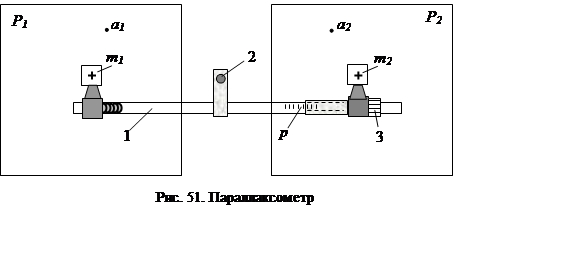

Наиболее простым прибором для измерения только продольных параллаксов p точек, является параллаксометр. Его принципиальная схема представлена на Рис. 51. На общем металлическом стержне 1 расположены две стеклянные пластинки с марками m1 и m2 и фиксатор 2. Марка m2 при вращениибарабанчика 3 перемещается вдоль стержня. Величину перемещения можно отсчитать: целые миллиметра — по шкале p на стержне, десятые и сотые доли — по барабанчику 3. Фиксатор 2 служит для накалывания наблюдаемых точек на основу (план).

Прибором для измерения фотокоординат, продольного и поперечного параллаксов является стереокомпаратор (Рис. 52). Их конструкции различны (например, СК-2, или стереокомпаратор 1818 фирмы «Цейсс»), но принципиальные схемы одинаковы. Основными частями любого стереокомпаратора являются:

—

|

Станина 1 с двумя взаимно перпендикулярными направляющими X и Y (при измерении наземных снимков– Z);

— Основная каретка 2, перемещается вдоль направляющей X при вращении штурвала X. Величину перемещения можно определить по шкале X;

— Бинокулярная система 3 с марками m1 и m2, перемещается вдоль направляющей Y при вращении штурвала Y. Отсчет можно взять по шкале Y;

— Каретка продольных параллаксов 4 с винтом P, при вращении которого она перемещается вдоль оси X и который имеет шкалу для определения величины перемещения;

— Каретка поперечных параллаксов 5. При вращении винта Q она перемещается вдоль оси Y, и по его шкалеможно оценить величину перемещения;

— Снимкодержатели 6 и 7. Их можно вращать в своей плоскости винтами k1 и k2

У стереокомпаратора есть осветительная система, и регулировки, обеспечивающие настройку бинокулярной системы по глазному базису, по глазу и по предмету. Формы измерительных марок различны, но при увеличении они достаточно большие, и на рис. 53 стрелочками показано, какую их часть целесообразно использовать для точного наведения на измеряемую точку.

|

Отметим, что марки бывают светящиеся (в основном круглые) и несветящиеся. Несветящиеся марки имеют чёрный цвет, и на тёмных участках снимков измерения затрудняются. В большинстве приборов устанавливаются светящиеся марки. Цвет марки задаётся с помощью сменных фильтров – зелёный, красный, белый и т.д.

Процесс обработки снимков на стереокомпараторе включает: установку снимков в снимкодержателях, их ориентирование, определение мест нулей шкал прибора и непосредственно измерения. Следует помнить, что негативы устанавливаются эмульсией вниз, а диапозитивы – эмульсией вверх.

Снимок считается сориентированным, если его оси координат параллельны соответствующим направляющим стереокомпаратора (Рис. 54 правый снимок). В зависимости от способа введения системы координат на снимках, ориентирование выполняют по координатным меткам (основной вариант), тогда этот процесс независим для левого и правого снимков или по начальным направлениям. В первом случае действуют в такой последовательности:

1.

|

Штурвалами X и Y, измерительную марку совмещают с координатной меткой 1;

2. Штурвалом X марку перемещают по направлению к координатной метке 2. Если она точно проходит через метку, значит снимок (правый на рис. 54) сориентирован.

3. Если марка оказалась выше или ниже, ее устанавливают на координатную метку 2, при этом половину перемещения осуществляют винтом k, а половину штурвалом Y.

4. Операцию ориентирования выполняют методом последовательных приближений.

При ориентировании правого снимка диапазон перемещения каретки по оси X может оказаться недостаточным, в таком случае действуют и винтом продольных параллаксов P. Допустимо также использовать винт поперечных параллаксов вместо штурвала Y. И, наконец, заметим, что иногда снимок ориентируют и по вертикальным меткам, если, например, качество их изображений выше, чем качество изображений меток 1 и 2.

После ориентирования приступают к процессу измерения снимков. Он состоит в том, что штурвалами X и Y совмещают измерительную марку с выбранной на левом снимке точкой а1, а винтами P и Q, правую марку, совмещают с соответственной ей точкой а2. Указанные операции являются монокулярными и в принципе, после их выполнения, можно брать отсчеты по шкалам стереокомпаратора. Но если рассматривать снимки двумя глазами возникнет стереоэффект, будет наблюдаться одна пространственная марка и точность наведения можно повысить, для чего:

1. Вращением винта P пространственную марку «утапливают» и она раздваивается. В результате в плоскости изображения наблюдается одна из картин (рис 55). На картинках a и b марки расположены на разной высоте (говорят, что наблюдается поперечный параллакс). Выполнять точные пространственные измерения в этом случае трудно и параллакс стараются устранить.

2.

|

Вращением винта поперечных параллаксов устраняют поперечный параллакс (картинка c).

3. Винтом продольных параллаксов приподнимают марку над точкой, а затем, вращая его в противоположном направлении, совмещают марку с точкой (картинка d), после чего и берут отсчеты по шкалам стереокомпаратора.

Источник