- Метод Лебедева, или Торжество советской резины

- 25 июля исполнилось 140 лет со дня рождения изобретателя промышленного способа получения синтетического каучука Сергея Лебедева

- Способ получения синтетического каучука по методу Лебедева

- Содержание

- Предпосылки создания синтетического каучука

- Получение синтетического каучука в России

- Казанский завод синтетического каучука

- Получение синтетического каучука

- 4. 4. 037 Синтетический каучук С. В. Лебедева

Метод Лебедева, или Торжество советской резины

25 июля исполнилось 140 лет со дня рождения изобретателя промышленного способа получения синтетического каучука Сергея Лебедева

В 1931 году, когда за рубежом стало известно, что в СССР удалось получить синтетический каучук, Томас Эдисон назвал новость невероятной. «Этого никак нельзя сделать. Скажу больше – сообщение ложь», – откликнулся знаменитый изобретатель. Он ошибался. Новаторский метод к тому времени уже апробировали на опытном предприятии в Ленинграде, что стало возможным благодаря советскому химику Сергею Лебедеву. Вскоре разработки ученого легли в основу технологических процессов на Воронежском заводе СК-2…

Сергей Васильевич Лебедев родился 140 лет назад 25 июля в семье люблинского священника. Химией будущий исследователь увлекся во время обучения в гимназии. В 1895 году юноша поступил в Петербургский университет. Здесь он начал проводить свои первые научные исследования, которые заслужили высокую оценку маститых ученых, однако в 1899-м был вынужден прервать занятия. Его выслали из города за участие в студенческих волнениях. Вернуться он смог только через несколько месяцев.

В 1900 году Лебедев с отличием окончил университет, но остаться там для продолжения научной деятельности ему не удалось. Тогда он стал лаборантом на мыловаренном заводе, а затем перешел в Институт инженеров путей сообщения. Молодой ученый трудился в комиссии по исследованию рельсовой стали, разработки которой позже были удостоены золотой медали на Международной железнодорожной выставке в Милане. В 1902-м появилась возможность устроиться в alma mater, но спустя два года началась русско-японская война и Лебедева призвали в армию. Его полк размещался вдалеке от боевых действий – в Люблинской губернии. Через некоторое время он подал прошение о переводе на Охтинский пороховой завод, так как считал, что там химик будет полезнее. Только в 1906-м он вернулся в университет, где занялся экспериментами с полимерами. Спустя четыре года упорного труда Лебедеву удалось получить каучукоподобное вещество.

Чтобы понять значение этого факта – немного истории. О натуральном каучуке европейцы узнали еще XV веке – после открытия Америки. Среди «трофеев», которые матросы Колумба привезли из экспедиции, были «кау-чу» («слезы дерева») – так индейцы называли загустевший сок гевеи. Обитатели Нового света обмазывали этой массой ступни и получалось что-то вроде калош, защищающих ноги от воды. В XIX веке из натурального каучука стали делать резину для шин автомобилей. Но способ был дорогим, а машин становилось все больше. В начале XX столетия в различных странах проводились исследования с целью разработки экономного метода для производства искусственного каучука, однако все было тщетно. Вещество, которое удалось получить Лебедеву, стало первым шагом в этой области.

Разработка метода растянулась на годы, на которые пришлись такие поворотные исторические события как Первая мировая, революция, Гражданская война. Заниматься интенсивной экспериментальной деятельностью в то время не было возможности. Лебедев тогда трудился в Военно-медицинской академии. На его плечи легли задачи по организации работы кафедры общей химии и подготовке слушателей, знания которых могли пригодиться на фронте. Лаборатория была плохо снабжена реактивами, вместо пробирок использовали банки и флаконы из-под духов, недостаток электроэнергии не позволял проводить опыты, требующие круглосуточного применения высоких температур, но кафедра продолжала функционировать…

В 1926 году проблематика, которая входила в круг научных интересов ученого, обрела статус задачи государственной важности. Тогда правительство объявило конкурс на лучшую работу по синтезу СК. По условиям, кроме описания способа, следовало предоставить два килограмма искусственного каучука и разработанную схему его промышленного получения. При этом сырье для СК должно было быть доступным и не дорогим, а качество продукции – не ниже натурального вещества. Лебедеву удалось разработать метод, отвечающий этим условиям.

Сергей Васильевич Лебедев

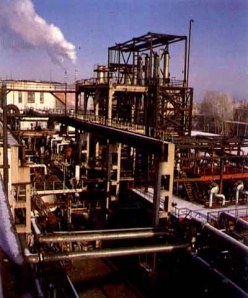

В 1931 году метод осваивался на опытном заводе в Ленинграде. Вскоре в стране стали возводить крупные предприятия по производству синтетического каучука: СК-1 в Ярославле, СК-2 в Воронеже и СК-3 в Ефремове. То, как в нашем городе появился завод СК-2, описал в своей книге о жизни Лебедева химик Константин Пиотровский.

Строительство началось в июне 1931 года, одновременно с предприятием в Ярославле, и велось ударными темпами. «Несколько месяцев над площадкой стоял сплошной гул ударов молотов по железу: изготовлялась аппаратура, – рассказывает Пиотровский, – ночью на большом расстоянии видно было сверкание сварочных теней. Основные, наиболее тяжелые работы выпали на январь – март 1932 года. Условия для строительства складывались исключительно неблагоприятные. У некоторых цехов не было ни крыш, ни окон, отсутствовали даже двери. Приходилось на кострах отогревать замерзший кирпич, глину, песок и другие материалы, необходимые для кладки контактных печей …»

«Большую роль (…) сыграли курсанты Центрального института труда, прибывшие из Курска под именем Курского батальона, – отмечает Пиотровский, – (…) батальонцы вынули первые кубометры земли под котлованы для будущих цехов». Кроме того, на строительство приехали молодежные бригады из Гремячьего, Новой Усмани, Семилук, Нижнедевицка… За 11 месяцев ими было уложено «7 миллионов штук кирпича, 8 тысяч кубометров бетона, 100 километров трубопроводов, (…) смонтировано 3 тысячи тонн железных конструкций». 19 октября 1932 года на заводе была получена первая партия каучука.

Пишет Пиотровский и о значении этого события: «С пуском Воронежского завода Советский Союз мог смело заявить не только об успешном решении проблемы синтеза каучука в крупном масштабе. (…) Один завод – это все же завод. Два – это уже очаг промышленности. Первое в мире производство СК стало историческим фактом». А вскоре последовала и первая серьезная проверка.

В 1933 году состоялся Каракумский автопробег, в котором были испытаны покрышки, изготовленные по методу Лебедева. Машины прошли 9000 километров и большую часть из них по грунтовым дорогам и зыбучим пескам. Но как написала вскоре газета «Известия»: «Советская резина не посрамила социалистической промышленности». Пробег показал, что шины, произведенные на основе СК, не уступают покрышкам из натурального каучука.

1933 и 1934 годы были очень насыщенными для Лебедева. Он проводит исследования, разрабатывает способы получения из нефтяных фракций загустителей смазочных масел для авиационных двигателей, организует лабораторию высокомолекулярных соединений, и, конечно, посещает новорожденные предприятия по производству СК и в том числе завод в Воронеже. Но 2 мая 1934-го жизнь ученого оборвалась – он умер от сыпного тифа. Похоронили Лебедева в Александро-Невской лавре. Надпись на его надгробии гласит: «Академик Сергей Васильевич Лебедев – изобретатель синтетического каучука».

Источник

Способ получения синтетического каучука по методу Лебедева

Содержание

Предпосылки создания синтетического каучука

Одно дерево бразильской гевеи в среднем, до недавнего времени, было способно давать лишь 2-3 кг каучука в год; годовая производительность одного гектара гевеи до Второй Мировой войны составляла 300—400 кг технического каучука. Такие объёмы натурального каучука не удовлетворяли растущие потребности промышленности. Поэтому возникла необходимость получить синтетический каучук. Замена натурального каучука синтетическим даёт огромную экономию труда.

Современная, всё развивающаяся и усложняющаяся техника требует каучуки хорошие и разные; каучуки, которые не растворялись бы в маслах и бензине, выдерживали высокую и низкую температуру, были бы стойки к действию окислителей и различных агрессивных сред.

Получение синтетического каучука в России

В 1910 году С. В. Лебедеву впервые удалось получить синтетический каучук и бутадиен. Сырьём для получения синтетического каучука служил этиловый спирт, из которого получали 1,3-бутадиен (он оказался более доступным продуктом, чем изопрен). Затем через реакцию полимеризации в присутствии металлического натрия получали синтетический бутадиеновый каучук.

В нашей стране не было известно природных источников для получения натурального каучука, а из других стран каучук к нам не завозился. Ещё в 1931 году И. В. Сталин сказал: «У нас имеется в стране всё, кроме каучука. Но через год-два и у нас будет свой каучук».

Не прошло и года, как колхозник Спиваченко указал ботанику Л. Е. Родину в горах Тянь-Шаня в Казахстане на каучуконосный одуванчик кок-сагыз, содержащий в корнях от 16 до 28% каучука.

,

Необходимость создания сырьевой базы резиновой промышленности побудила советское правительство в начале 1926 г. объявить конкурс на лучший способ получения синтетического каучука. Последний срок представления предложений (и одновременно 2 кг образца синтетического каучука) был назначен на 1 января 1928 г. На призыв правительства отозвался С. В. Лебедев, который организовал группу исследователей из семи человек. Первый успех в работе определился в середине 1927 г. И только 30 декабря 1927 г. 2 кг дивинилового каучука вместе с описанием способа С. В. Лебедева было отправлено на конкурсную комиссию. Его способ заключался в полимеризации 1,3-бутадиена под действием натрия.

- С 1932 г. было начато промышленное производство 1,3-бутадиена по методу Лебедева, а из 1,3-бутадиена — производство каучука.

- В 1926 году ВСНХ СССР объявил конкурс по разработке промышленного способа синтеза каучука из отечественного сырья. К 1 января 1928 года в жюри нужно было представить описание способа, схему промышленного получения продукта и 2 кг каучука. Победителем конкурса стала группа исследователей, которую возглавлял профессор Медико-хирургической академии в Ленинграде С. В. Лебедев.

- В 1932 году именно на базе 1,3-бутадиена возникла крупная промышленность синтетического каучука. Были построены два завода по производству синтетического каучука. Способ С. В. Лебедева оказался более разработанным и экономичным.

- В 1908—1909 годах С. В. Лебедев впервые синтезировал каучукоподобное вещество при термической полимеризации дивинила и изучил его свойства.

- В 1914 году учёный приступил к изучению полимеризации около двух десятков углеводородов с системой двойных или тройных связей.

- В 1925 году С. В. Лебедев выдвинул практическую задачу создания промышленного способа синтеза каучука. В 1927 году эта задача была решена.

Под руководством Лебедева были получены в лаборатории первые килограммы синтетического каучука. С. В. Лебедев изучил свойства этого каучука и разработал рецепты получения из него важных для промышленности резиновых изделий, в первую очередь автомобильных шин.

- В 1930 году по методу Лебедева была получена первая партия нового каучука на опытном заводе в Ленинграде, а спустя два года в Ярославле пущен в строй первый в мире завод по производству синтетического каучука.

Казанский завод синтетического каучука

Позднее, на основе реакции Лебедева был построен и запущен завод Синтетического Каучука в г.Казани.

История Казанского завода Синтетического Каучука — одна из славных страниц развития индустриальной России. К концу 30-х годов в стране уже работали 3 завода СК, Казанский стал четвертым. Он так и назывался СК — 4. До пуска крупных нефтехимических производств, давших каучук из нефтепродуктов было еще далеко. И заводы СК оставались единственными поставщиками стратегически важных продуктов. В годы Великой Отечественной войны синтетический каучук шел на изготовление боевой техники, позже заводы СК активно участвовали в восстановлении разрушенной войной экономики, способствовали ускорению технического прогресса в 50 — 60-е годы.

Закладка фундамента завода СК — 4 была произведена в 1931 году. С 1935 года название предприятия — «Завод СК им. Кирова». В эксплуатацию завод был пущен в 17 ноября 1936 году, в мае 1939 года на заводе был получен самый дешевый каучук в мире. В 1940 году завершена полная реконструкция завода, позволившая увеличить мощность в 3,5 раза. В 1949 году запущено производство латекса, каучука ДА, введена в производство серия уникальных каучуков специального назначения, определяющая лицо завода и по сегодняшний день.

Получение синтетического каучука

В разработке синтеза каучука Лебедев пошёл по пути подражания природе.

Поскольку натуральный каучук — полимер диенового углеводорода, то Лебедев воспользовался также диеновым углеводородом, только более простым и доступным — бутадиеном.

Сырьём для получения бутадиена служит этиловый спирт. Получение бутадиена основано на реакциях дегидрирования и дегидратации спирта. Эти реакции идут одновременно при пропускании паров спирта над смесью соответствующих катализаторов.

Бутадиен очищают от непрореагировавшего этилового спирта, многочисленных побочных продуктов и подвергают полимеризации. Для того чтобы заставить молекулу мономера соединиться друг с другом, их необходимо предварительно возбудить, то есть привести их в такое состояние, когда они становятся способными, в результате раскрытия двойных связей, к взаимному присоединению. Это требует затраты определённого количества энергии или участия катализатора.

При каталитической полимеризации катализатор не входит в состав образующегося полимера и не расходуется, а выделяется по окончанию реакции в своём первоначальном виде. В качестве катализатора полимеризации 1,3- бутадиена С. В. Лебедев выбрал металлический натрий, впервые применённый для полимеризации непредельных углеводородов русским химиком А. А. Кракау. Отличительной особенностью процесса полимеризации является то, что при этом молекулы исходного вещества или веществ соединяются между собой с образованием полимера, не выделяя при этом каких-либо других веществ.

Источник

4. 4. 037 Синтетический каучук С. В. Лебедева

4.4.037 Синтетический каучук С.В. Лебедева

Химик-органик; профессор Военно-медицинской академии, Ленинградского технологического, Психоневрологического и Женского педагогического институтов, ЛГУ; академик АН СССР; организатор и руководитель ряда лабораторий (химической переработки нефти, каменного угля, синтетического каучука, высокомолекулярных соединений АН СССР); заведующий химической частью завода «Нефтегаз»; кавалер золотой медали Международной выставки по железнодорожному делу, двух почетных золотых медалей Российской АН, ордена В.И. Ленина; лауреат большой премии И.Д. Толстого Российской АН, премии им. Ф.Э. Дзержинского за исследования в области каталитической гидрогенизации — Сергей Васильевич Лебедев (1874—1934) является основоположником промышленного способа получения синтетического каучука.

С появлением в начале XX в. автомобилей, аэропланов, танков и тракторов на резиновом ходу резко возросла потребность в шинах. Новые отрасли промышленности (в первую очередь, электротехническая) нуждались в электроизоляционных материалах, прорезиненных тканях, конвейерных лентах, приводных ремнях, уплотнителях, резиновых клеях, всевозможных шлангах и рукавах.

Ассортимент товаров широкого потребления пополнился резиновой обувью, одеждой, игрушками, спортивным инвентарем, предметами санитарии и гигиены. Появился спрос на водолазные костюмы и прочую экзотику.

Поначалу резины на эти цели хватало. Сырьем для нее служил натуральный каучук из млечного сока (латекса) бразильской гевеи, произраставшей на плантациях в тропических странах. («Каучу» — сок гевеи, с языка индейцев Амазонки).

Резину получают при вулканизации этого полимера — высокомолекулярного непредельного углеводорода элементарного состава (С5Н8)n. Главная способность каучука заключается в высокой эластичности при комнатных и умеренно низких температурах — метровую пластинку можно растянуть до 9 м без потери свойств.

В довоенной России резиновая промышленность была развита слабо, и отношение властей, да и научного сообщества к работам химиков, занимавшихся невероятно сложной «резиновой» проблемой, также оставляло желать лучшего.

Первая мировая война выявила колоссальную зависимость любой страны от каучука. Стоило Антанте отрезать Германию от импорта каучука, как у подданных кайзера Вильгельма II тут же начались серьезные проблемы с шинами для танков, пушек, машин.

Немецкие химики смогли получить из изопрена первый синтетический метилкаучук, но от него из-за дороговизны и крайне низких эксплуатационных свойств после войны тут же отказались.

Правительство СССР, не желая повторять печальный опыт противника, проявило максимум усилий по созданию резиновой промышленности на основе отечественного каучука. Прорабатывались два варианта получения каучука: натурального — поиск каучуконосов, пригодных для разведения в нашей стране (этой проблемой занимался Н.И. Вавилов); и синтетического, для чего в 1926 г. был объявлен всемирный конкурс на производство искусственного каучука с премиальным фондом 150 000 руб (100 000 — за первое место).

Через 2 года конкурсанты должны были передать в жюри 2 кг дешевого продукта, не уступающего по свойствам природному, описание лабораторного и заводского способов его получения.

С.В. Лебедев занимался синтезом каучука еще в 1900-х гг. параллельно с другими химиками — И.Л. Кондаковым и И.И. Остромысленским. В 1910 г. Лебедев впервые получил из дивинила синтетический бутадиеновый каучук. 19-граммовый образец произвел впечатление на коллег ученого, но никак не на представителей промышленности. «Исследование в области полимеризации двуэтиленовых углеводородов» (1913) Лебедева стало в дальнейшем научной базой промышленного синтеза каучука, а целый цикл работ ученого по полимеризации этиленовых углеводородов лег в основу промышленных методов получения бутилкаучука и полиизобутилена.

Лебедев создал «великолепную семерку» энтузиастов-химиков, и в свободное от работы время и за свой счет занялся невероятно трудоемкой работой. Все приходилось делать самим — закупать подсобные материалы, колоть и таскать с Невы необходимый для опытов лед.

Руководитель группы был одновременно «и исполнителем, и лаборантом, и слесарем, и стеклодувом, и электромонтером». Без опыта и интуиции Лебедева, без его железной уверенности в правильности выбранного пути вряд ли это предприятие увенчалось успехом.

Разработав «одностадийный промышленный способ получения бутадиена из этилового спирта путем совмещенной каталитической реакции дегидрогенизации и дегидратации», ученый успел получить в лаборатории общей химии в Ленинградской военно-медицинской академии к установленному сроку 2 кг синтетического натрий-бутадиенового каучука — «диолифина».

Сырьем для получения каучука вначале была нефть, но вскоре перешли на этиловый спирт, получаемый из картошки. В качестве катализаторов Лебедев взял природные глины, а катализатором полимеризации послужил металлический натрий. Первоначальный 20-процентный выход дивинила на затраченный спирт затем был доведен до 40 %.

Жюри конкурса признало Лебедевский продукт победителем, способ его получения — перспективным и дало добро на его дальнейшую разработку, для чего правительством были отпущены необходимые средства.

Лебедев составил проект Опытного завода, который был построен в Ленинграде в 1930 г. В течение года синтетический каучук был получен в промышленных масштабах (первый блок весом 260 кг), изучены его свойства, найдены активные наполнители, предложены методы и технологии получения из него высокотехничной резины и резинотехнических изделий.

Автомобильные покрышки успешно выдержали серьезное испытание в знаменитом Каракумском пробеге (9400 км по дорогам и бездорожью маршрута Москва — Ташкент — Красноводск — Баку — Москва).

В 1931 г. Сергей Васильевич Лебедев был награжден орденом Ленина за «особо выдающиеся заслуги по разрешению проблемы получения синтетического каучука», а в следующем году избран действительным членом АН СССР.

Совет труда и обороны СССР принял решение о строительстве первых трех заводов синтетического каучука проектной мощностью 10 000 т в год каждый. Так в мире появилась новая промышленность синтетического каучука.

Когда американский изобретатель Т.А. Эдисон, тщетно занимавшийся каучуковой проблемой, узнал об успехе русских, он не поверил и заявил: «Этого нельзя сделать. Я бы сказал даже больше, весь этот отчет является фальшивкой. На основании моего собственного опыта и опыта других стран сейчас нельзя сказать, что получение синтетического каучука вообще когда-либо будет успешным» (В. Азерников).

Тем не менее именно СССР накануне Второй мировой войны занял первое место в мире по производству синтетического каучука.

В Германии каучук был синтезирован в 1936—1937 гг., а в США — в 1942 г.

В 1950-х гг. советские химики вернулись к одному из путей, которые осваивал С.В. Лебедев — к производству каучука из нефтяных газов и продуктов переработки нефти. Это был новый шаг в получении еще более высококачественного искусственного каучука.

Источник