Гуминовая кислота. Свойства, добыча, применение и цена гуминовой кислоты

Земляная кислота ? Название гуминового соединения основано на слове humus. На латинском оно означает «земля». Общее с ней у гуминовой кислоты , действительно, есть. Вещество входит в состав почвы, являясь продуктом разложения органики.

Однако, в появлении этого продукта есть « белые пятна». Ученые не могут понять, почему часть биомассы не распадается до воды и углекислоты. Это последняя стадия разложения органики.

В случае с гуминовой кислотой , процесс доходит до аминокислот, углеводов и фенолов. После, они начинают объединяться, наращивая молекулярную массу, вместо распада до элементарных составных. В итоге, «рождается» гумат. Пока тайна его образования остается неразгаданной, изучим то, с чем исследователи определились.

Свойства гуминовой кислоты

Корректнее говорить не об одном соединении, а ряде кислот . Гуматов много. Их объединяет цвет . Все соединения темные. Они маслянисты, поскольку содержат много фенолов.

Если же разбить гуминовые кислоты на элементы, 50-70% придется на углерод , 25-35% на кислород и 4-6% на водород . Порой, добавляется пара процентов азота .

Точный состав зависит от места формирования кислот . Так, наиболее насыщенны кислородом те, что «рождались» в водянистой среде. Углерода больше всего в гуматах из угольных сред.

Чуть меньше элемента в кислотах из торфяников. При делении гуматов на более простые соединения, в составе находятся не только фенолы, но и эфиры, карбоксильные и карбонильные группы, гидроксилы.

Несмотря на известный состав, гуминовые кислоты почв не имеют точных молекулярных формул. Вещества сложные. Молекулярная масса начинается от 4 000-о и доходит до 100 000 граммов на моль.

Попробуй тут разберись в расположении атомов и их групп. Эти данные гипотетически, основываются лишь на предположениях химиков. «Масла в огонь » подливает полидисперсность гуматов.

Это значит, что кислоты группы способны разделяться на молекулярные фракции. В каждую из них попадают фрагменты примерно одинаковой молекулярной массы. Такие перестроения происходят даже в однородных гуминовых кислотах. Получение точной формулы, при этом, затруднительно.

Однако, выяснено, что у всех гуминовых кислот есть « скелет » из ароматических углеродов. Следственно, вещества группы имеют запах. К каркасу крепятся функциональные группы – те самые гидроксилы, карбоксилы. Встречаются, так же, кислоты с метоксильными и алкильными группами.

Поскольку на 100% в плане формул гуминовые кислоты для человека остаются непознанными, их классифицируют по степени растворимости в щелочах и кислотах . Есть два класса .

Непосредственно гуминовые соединения растворимы лишь в щелочах. Но, есть еще фульвокислоты. Вместе с гуминовыми они образуют гумусовые соединения. Так вот, фульвовещества растворимы и в щелочах, и в кислотах .

Реакции у кислот группы протекают и с минеральными элементами . Они находятся в почве. Соседство с героиней статьи дает соли гуминовых кислот. Свойства их сводятся к легкой абсорбции поверхностью глинистых минералов.

Иначе говоря, соли гуминовых кислот легко впитываются серпентином , каолином , гидрослюдами. По идее, героиню статьи можно извлечь из них обратно. Однако, такой способ добычи гуминовой кислоты экономически не оправдан. Ознакомимся с методами, применяемыми на практике.

Получение гуминовой кислоты

Обычно, гуминовые соединения получают, перерабатывая отходы угольного производства. Для эффективности процесса «взращивают» гуминовые кислоты в воде, добавляя к ней инокулят.

В его роли выступают условно патогенные бактерии, убыстряющие процессы разложения и увеличивающие выработку кислот . Вода необходима инокуляту, как питательная среда.

Описанный способ позволяет организовать ускоренное почвообразование на отвалах угольных шахт. К тому же, можно окультурить почвы малой плодородности. По большому счету, гуматы можно получать на основе любой растительной органики.

В качестве сырья можно взять опавшие листья, или целлюлозу. Подойдет и лигнин. Это одеревеневшие растительные клетки. Кислоты из них получаются ароматическими, а вот соединения на основе целлюлозы, как правило, не имеют запаха.

Применение гуминовой кислоты

Применение гуматы нашли в нескольких сферах. Явной является сельское хозяйство. Понятию «гумус» более 200-от лет. Но, в народе оно более известно, как перегной. Польза гуминовой кислоты для растений скрыта.

Дело в том, что в воде героиня статьи не растворяется. Правило едино и для фульвокислот, и для чистых гуминовых. Растения же получают питательные вещества только через воду. Поэтому, нужны растворимые в ней формы гуматов, а это их соли . Именно они входят в подкормки и прочие удобрения.

Гуминовыми кислотами растения сподвигают к быстрому росту. К тому же, подкормки стимулируют развитие корневой системы. Если она разветвленная и сильная, культурам проще выуживать из почвы полезные вещества.

Раз гуминовые кислоты питают растения, значит, содержатся в них. Раз в травах и плодах есть гуматы, значит и в организм человека они попадают? Попадают, причем, как и растениям, приносят пользу.

Кислота захватывает болезнетворные бактерии и естественным путем выводит из организма. При этом, лекарства на основе гуминовых соединений не вызывают аллергии, не приводят к анафилактическому шоку.

Побочек нет за счет 100-процентной натуральности препаратов. Прописывают их, как правило, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и нарушении обменных процессов.

Желудок гуминовые кислоты обволакивают, наподобие тягучей овсяной каши. Это снимает воспаление стенок органа и препятствует поступлению к ним агрессивных веществ. То же происходит в кишечнике. Поэтому, препараты с гуматами часто прописывают при отравлениях.

Препаратами гуминовых кислот интересуются не только человеческие врачи, но и ветеринары. Последние рекомендуют пациентам пищевые добавки с героиней статьи. Такое питание стимулирует иммунитет и активирует обменные процессы.

Установлено, что у скота, питавшегося кормами с гуминовыми кислотами здоровее потомство, а значит, больше выживаемость молодняка. К тому же, корма с гуматами дают прирост к массе тела, что важно для мясных пород.

Будучи продуктом гниения, гуминовая кислота помогает и другой органике перерабатываться. Поэтому, у животных, получающих подкормку, ускоряется переваривание пищи.

Соответственно, в желудке и кишечнике не задерживаются токсины, газы. Проблема затяжного кишечного гниения снимается, а вместе с ней уходит и проблема плохого самочувствия скота, птицы .

Цена гуминовой кислоты

50-200 рулей за литр. Столько стоит жидкая гуминовая кислота. Купить раствор калийной соли – лишь один из вариантов удобрения. Есть и землистые массы. Их, обычно, делают на основе торфа . За кило просят 150-300 рублей . При оптовых поставках удобрение отдают по 30 000 рублей за тонну.

В аптеках комплексы гуминовых кислот продают, в основным, в качестве биологически активных добавок. Одна из них называется «Гумавит» и стоит в районе 1 000 рублей за 30-50 миллилитров. Если же говорить именно о лекарственных средства, вспоминается «Супропол».

Это новый препарат, рекомендованный даже при раке. Гуминовые кислоты в составе средства проникают в сердцевину матировавших клеток, убивая их, как болезнетворные.

Цена «Супропола» достигает 10 000 рублей. Однако, загвоздка заключается в том, что в России препарат официально не зарегистрирован. Это вызывает недоверие к лекарству.

Что касается кормов для животных , гуминовые кислоты добавляют даже в смеси для рыбок . 100-граммовую упаковку можно купить за 100-400 рублей. За полкило энергосберегающего корма «Элитриум» для свиней и птиц придется отдать около 500-от рублей.

Есть предложения других товарных знаков аналогичного объема и за 100 рублей и за несколько тысяч. В общем, выбор столь же широк , сколь обширен список гуминовых кислот, а их насчитывают сотни.

Источник

Способ получения гуминовых кислот

Изобретение относится к области производства гуминовых веществ, позволяющих решать важные экологические проблемы, и может быть использовано при производстве экологически чистых препаратов из природного гуматсодержащего сырья, например из компостов, вермикомпостов, зоокомпостов, предназначенных для использования в сельском хозяйстве.

В настоящее время во всем мире наблюдается повышенный интерес к гуминовым веществам, совершенствуются технологии производства, расширяется сырьевая база первоисточников биологически активных веществ, в которую вовлекаются все новые виды биогумусов, углей, торфов, сланцев, пелоидов, компостов и др. первоисточников. Установлено, что наиболее ценным из гуминосодержащих субстратов является вермикомпост (биогумус).

Получение гуминовых препаратов развивается в двух направлениях — получение балластных и безбалластных гуматов. Именно безбалластные гуматы чаще называют препаратами или стимуляторами роста, а балластные гуматы — удобрениями.

Получение гуминовых препаратов из гумусосодержащих субстратов путем щелочной обработки в растворе — это наиболее широко используемая технология в последние 10-15 лет.

В качестве аналогов заявляемому изобретению приведены известные способы получения жидких гуминовых препаратов из гумусосодержащих субстратов, включающих двухстадийную обработку: предварительную обработку с целью получения суспензии и последующую щелочную обработку в сочетании с другими дополнительными приемами: например, воздействие электрическим током, обогащение азотом, использование куриного помета и др.

Общим недостатком всех приведенных способов-аналогов является то, что гуминовые кислоты в субстратах находятся преимущественно в виде нерастворимых в щелочах солей двухвалентных катионов, прежде всего — кальция, который не исключается из дальнейшего процесса обработки и, что в итоге, влечет за собой уменьшение концентрации гуминовых веществ в конечном продукте.

Известен способ выделения гумусовых кислот, включающий одноступенчатую обработку биогумуса: одна экстракция при соотношении биогумус (компост) / экстрагент (0,1 N NaOH; pH 12,5), время экстракции 24 часа (Юшкова Е.И. Биологическая активность гуминового комплекса различного происхождения и его влияние на рост и развитие растений: автореф. дис. на соиск. учен. Степ. д-ра биол. наук: 02.11.10 / Юшкова Елена Ильинична. — Воронеж, 2010, стр. 19-20).

Недостаток данного способа экстракции заключается в том, что выход действующего вещества низкий, так как гуминовые кислоты в субстратах находятся преимущественно в виде нерастворимых в щелочах солей двухвалентных катионов, прежде всего — кальция.

Известен способ получения стимулятора роста растений «Гумикс» и способ его использования, включающий обработку органического полуфабриката щелочным реагентом для получения кашеобразной фракции, выделение жидкой среды и последующее обогащение азотом, отличающийся тем, что выделенную жидкую фракцию обогащают азотом путем обработки водным раствором азотсодержащими солями в определенной концентрации (в том числе карбамида, сульфата аммония, аммофоса или других солей). (Патент РФ №2007376, МПК C05F 11/00, опубл. 15.02.1994, 2 з.п. ф-лы).

Недостатком данного способа также является низкий выход действующего вещества — гуминовой кислоты в виде соли натрия, так как гуминовые кислоты в субстратах находятся преимущественно в виде нерастворимых в щелочах солей двухвалентных катионов, прежде всего — кальция.

Известен способ, предусматривающий приготовление водно-торфяной суспензии, последующую обработку ее щелочным реагентом при перемешивании, отстаивание суспензии и отделение жидкой фракции, добавление в последнюю вещества — источника элементов питания растений; в качестве вещества — источника элементов питания растений предлагается использовать сухой куриный помет путем добавления в водно-торфяную суспензию перед обработкой ее щелочным реагентом (патент РФ №2015949, МПК С05F 3/00, опубл. 15.07.1994).

Недостатком данного способа также является низкий выход действующего вещества — гуминовой кислоты в виде соли калия, так как гуминовые кислоты в субстратах находятся преимущественно в виде нерастворимых в щелочах солей двухвалентных катионов, прежде всего — кальция. А также необходимость в проведении дополнительных санитарно-бактериологических исследований по контролю патогенной микрофлоры, содержащейся в курином помете.

Известно гуминовое удобрение для органического земледелия и способ его получения, включающий измельчение бурого угля и последующую двухстадийную обработку. На первой стадии измельченный уголь обрабатывают раствором гидрата окиси аммония для отделения минерального балласта и получения гумата аммония. На второй стадии полученный раствор гумата аммония обрабатывают катионитом, например, сульфоуглем, для удаления химически связанных с ним катионов металлов (патент РФ №2477264, МПК С05F 11/02, опубл. 10.03.2013).

Недостатком данного способа также является низкий выход действующего вещества — гуминовой кислоты в виде соли аммония, так как гуминовые кислоты в субстратах находятся преимущественно в виде нерастворимых в щелочах солей двухвалентных катионов, прежде всего — кальция.

Известен способ получения гуминовых удобрений, включающий подготовку суспензии путем смешивания торфа с раствором слабых солей кислот калия, и/или натрия, и/или аммония в различных соотношениях и комбинациях, воздействие на полученную суспензию разнополярными электродами и последующее разделение на жидкий и твердый продукты, твердый продукт гранулируют (патент РФ №2248339, МПК C05F 11/02, опубл. 20.03.2005) — прототип.

Недостатком данного способа также является низкий выход действующего вещества — гуминовой кислоты в виде солей калия, и/или натрия, и/или аммония, так как гуминовые кислоты в субстратах находятся преимущественно в виде нерастворимых в щелочах солей двухвалентных катионов, прежде всего — кальция.

Задача изобретения — повышение качества целевого продукта за счет увеличения количества извлекаемых низкомолекулярных фракций гуминовых веществ путем декальцинирования субстрата на первой стадии для образования оксалата кальция, который не растворяется в воде и выпадает в осадок.

Технический результат, решаемый данным изобретением, заключается в разработке способа получения жидкого гуминового препарата из различных субстратов природного происхождения, отличающегося от известных аналогов повышенным качеством целевого продукта, простотой получения, исключением необходимости применения агрессивных реагентов. Количество гуминовых веществ, содержащихся в получаемом препарате, позволяет исключить дополнительные приемы по его обогащению, что позволяет оптимизировать технологический процесс и снизить его себестоимость.

Поставленная задача решается с помощью признака, общего с прототипом, указанного в формуле изобретения, обработка компоста на первой стадии растворами солей, например аммония, для получения суспензии и отличительного существенного признака: обработка на первой стадии гумусосодержащего субстрата раствором щавелевокислого аммония с целью декальцинирования — образование оксалата кальция, который не растворяется в воде и выпадает в осадок.

Технический результат достигается тем, что в заявляемом способе гумусосодержащий субстрат на первой стадии обрабатывают раствором щавелевокислого аммония — соли слабого основания и сильной кислоты в отличие от прототипа, где применяют раствор соли слабой кислоты и сильного основания. Известно, что доля связанных с кальцием и полуторными окислами водорастворимых гуминовых соединений в исходном сырье составляет до 35%. Цель обработки — перевод составляющих гумусосодержащего субстрата в подвижные химические соединения путем разрушения в субстрате химической связи гуминовых кислот с кальцием, представляющих собой нерастворимые или слаборастворимые в растворах щелочей и солей соединения, и устранение кальция из сферы дальнейшей реакции (декальцинирование гуминовых соединений в виде нерастворимого осадка). Декальцинирование позволяет значительно увеличить количество (долю) выхода гуминовых веществ на второй стадии — при обработке суспензии щелочью (аналогично уже известным способам), с целью извлечения гуминовых кислот в виде гумата высокой концентрации.

Сравнительный анализ общих и отличительных признаков заявляемого способа с прототипом показал, что изобретение обладает «новизной».

Гуминовые соединения классифицируются на группы: свободные и связанные с подвижными полутораоксидами гуминовые кислоты и фульвокислоты (1 фракция), связанные кальцием (2 фракция), связанные с устойчивыми формами полутораоксидов (3 фракция). При взаимодействии субстрата со щелочными растворами в аналогах удается извлекать только гуминовые вещества 1 фракции. В заявляемом способе извлекаются 1 и 2 фракции. Это происходит за счет того, что при взаимодействии субстрата со щавелевокислым аммонием протекает следующая реакция с образованием оксалата кальция, который не растворяется в воде и выпадает в осадок:

где R — сложная формула гуминовых кислот (до настоящего времени точная формула этого соединения не установлена, так как имеет переменный характер и очень сложное строение, но известно, что кислотные свойства ей придает наличие в каждой молекуле 4-5 карбоксильных групп: — СООН).

Анализ научной и патентной литературы показывает, что основными технологиями извлечения гуминовых веществ в настоящее время являются химические. Химические технологии с применение реагентов в основном основаны на щелочной экстракции гуминовых веществ с последующей очисткой (Найдено в Internet: научная библиотека Кибер-Ленинка: http://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-polucheniya-guminovyh-veschestv#ixzz3prT1501X, дата обращения 09.10.2015).

Способы выделения гуминовых веществ основаны на свойстве растворения гуминовых кислот в водных растворах щелочей и щелочных солей с образованием растворимых гуматов и подкислении раствора для осаждения свободных гуминовых кислот, для этого применяют гидроксиды натрия и калия, аммиак, соду, фтористый натрий, уксуснокислый, щавелевокислый и пирофосфорнокислый натрий.

Анализ выявленных информационных источников показал, что известно применение солей аммония на первой стадии при различных способах получения гуминовых удобрений, например при обработке бурого угля раствором гидрата окиси аммония (патент РФ №2477264, МПК C05F 11/02, опубл. 10.03.2013. — аналог), использование солей слабых кислот калия, и/или натрия, и/или аммония в различных соотношениях и комбинациях при подготовке суспензии из торфа (патент РФ №2248339, МПК C05F 11/02, опубл. 20.03.2005 — прототип).

Известны гуматы щелочных металлов и аммония, полученные обработкой бурого угля гидрооксидами натрия, калия или аммония, их действие основано на активизации гуминовых кислот бурого угля (Лозановская И.Н., Луганская И.А., Гниненко С.В. Почвоведение. М., 1993. N 4, с. 117-121). Однако повышение урожайности и улучшение питательного режима почвы при их применении остаются недостаточно высокими.

В заявляемом способе использование такого приема, как обработка на первой стадии компоста раствором щавелевокислого аммония, позволяет получить специфичный вид суспензии, в которой созданы условия для возможности разрушения в субстрате химической связи гуминовых кислот с кальцием, т.е. происходит декальцинирование гуминовых соединений, что и позволяет повысить суммарный выход углерода гуминовых веществ на второй стадии.

Использование такого приема, как декальцинирование гуминовых соединений на первой стадии с применением соли сильной кислоты — щавелевокислого аммония, не известно из существующего уровня техники и не следует явным образом для специалиста, следовательно, изобретение соответствует критерию «изобретательский уровень».

Способ прост в исполнении, экологически безопасен, так как не требует защитных мер для работающего персонала. Все операции ведутся при комнатной температуре и не требуют применения вытяжных шкафов, что соответствует критерию «промышленная применимость». Препарат может быть использован в сельском хозяйстве.

Способ осуществляется следующим образом. Гуминовые и фульвокислоты экстрагируют из субстрата в две стадии. Первая стадия: декальцинирование субстрата проводят следующим образом: субстрат, сепарированный с размером гранул 2-3 мм с влажностью 55% в количестве 300 л (считают по объему), засыпают в емкость, добавляют 300 л воды и 3 кг щавелевокислого аммония. Суспензию перемешивают в течение 24 ч. На второй стадии добавляют воду до объема 1000 л и 4 кг щелочи, в качестве которой используют гидрооксид натрия или калия (в пропорциях, применяемых в известных способах). В результате добавления щелочи происходят следующие химические реакции:

Полученный раствор гуматов калия или натрия вторично перемешивают в течение 48 часов, затем жидкую фазу отстаивают в течение суток, отделяют от осадка, сливая надосадочную жидкость, и получают целевой продукт.

Соотношение ингредиентов при получении препарата может быть различным в зависимости от возможностей и потребностей производства, любое число субстрата, воды, щелочи (принятое за N), например, соотношение субстрат : раствор 1:1 — 100, 200, 300 л и т.д., а количество щавелевокислого аммония рассчитывают по соотношению — N:100 кг (при любой величине N в суспензии получается 1% раствор щавелевокислого аммония). На второй стадии добавляют воду и щелочь — гидрооксид натрия или калия в пропорциях, применяемых в известных способах.

Авторами были проведены эксперименты с целью обоснования эффективности предлагаемого способа для сравнения с различными вариантами подготовки субстрата к выделению гуминовых веществ. Для примеров был использован вермикомпост.

Варианты подготовки субстрата.

Вариант 1. Вермикомпост, сепарированный с размером гранул 2,5 мм, с влажностью 55% в количестве 5 л засыпали в емкость, добавляли 95 л воды и 0,4 кг едкого натра. Суспензию перемешивали в течение 48 часов при температуре 25°C, отстаивали и жидкую фазу отделяли. Этот вариант — без предварительного декальцинирования — проводили для получения показателей для сравнения изобретения и известных способов-аналогов.

Вариант 2. Отличается от вар. 1 тем, что на первой стадии использовали обработку субстрата раствором щавелевокислого аммония для декальцинирования. Заявляемый способ.

Вариант 3. Отличается от вар. 2 тем, что на первой стадии использовали 1% раствор углекислого аммония. Этот вариант проводили для сравнения показателей изобретения с прототипом.

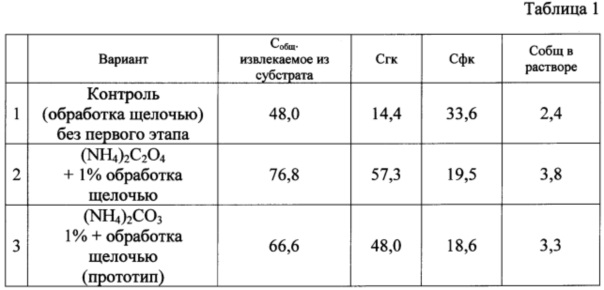

Сравнительные результаты экспериментальных исследований по извлечению гуминовых веществ (гуминовых кислот и фульвокислот) из субстрата различными вариантами показали, что обработка компоста раствором щавелевокислого аммония на первой стадии позволяет получить специфичный вид суспензии, в которой созданы условия для возможности прохождения процесса декальцинирования, что и позволяет повысить суммарный выход углерода гуминовых веществ от 2,4 г/кг на контроле (без декальцинирования), по способу прототипа — до 3,3 г/кг в сухом продукте, в заявляемом способе с декальцинированием до 3,8 г/кг (сравнительные данные приведены в таблице 1).

Результаты эксперимента по извлечению гуминовых веществ с использованием различных реагентов

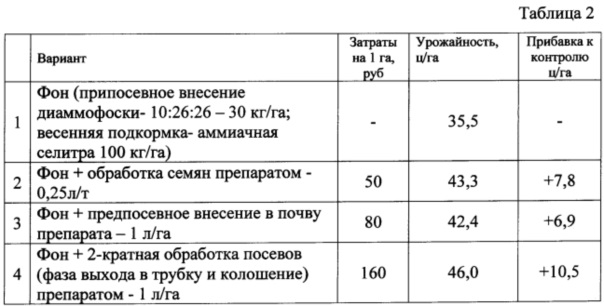

Высокую эффективность полученного препарата показали проведенные полевые опыты с применением препарата на растениях. Эффективность препарата показана по основному показателю — урожайности озимой пшеницы. Данные полевых исследований приведены в таблице 2.

Урожайность озимой пшеницы при использовании гуминового препарата

Инновационные аспекты изобретения.

Предлагаемый способ является высокоэффективным и экологически более чистым, позволяет получать высококонцентрированный препарат, содержащий комплекс биологических питательных веществ. Способ позволяет получать препарат для линейки препаратов, применяемых в ЭКО-Земледелии. Изобретение обладает импортозамещающим эффектом с перспективой экспорта.

Способ получения жидкого гуминового препарата, включающий смешивание исходного сырья с раствором соли аммония на первой стадии, отличающийся тем, что на первой стадии осуществляют декальцинирование компоста путем его обработки раствором щавелевокислого аммония, на второй стадии добавляют в суспензию щелочь, затем отделяют твердый осадок, получая жидкий целевой препарат.

Источник