Способ поглощения питательных веществ у одноклеточных организмов

Подробное решение параграф § 2.1 по биологии для учащихся 11 класса, авторов И.Н. Пономарева, О.К. Корнилова, Т.Е. Лощилина, П.В. Ижевский Базовый уровень 2012

Вопрос 1. Поясните, как поглощают и как переваривают пищу одноклеточные организмы.

Приём пищи осуществляется путём пиноцитоза и фагоцитоза. Пиноцитоз или «клеточное питье», — это поглощение жидкости; фагоцитоз или «клеточное заглатывание», — это захват твёрдых оформленных частиц.

При фагоцитозе клеточная мембрана образует впячивания вовнутрь, которые затем, отшнуровываясь, создают пузырьки (фагоцитозные вакуоли) с заключённой внутри пищей. После этого фагоцитозная вакуоль сливается с первичной лизосомой, наполненной пищеварительными ферментами с кислотной реакцией. Так образуется вторичная лизосома, или пищеварительная вакуоль, осуществляющая переваривание частиц пищи.

С помощью специальных методов окрашивания клетки можно наблюдать, как постепенно в процессе расщепления пищевых частиц кислое содержимое пищеварительных вакуолей изменяется на нейтральное. Питательные вещества усваиваются клеткой. После окончания процесса в мембранном пузырьке остаётся непереваренная часть пищи. Остаточное тельце встраивается в наружную клеточную мембрану и выталкивает своё содержимое наружу (процесс, похожий на фагоцитоз, но происходящий в обратном направлении).

Вопрос 2. Каким образом одноклеточные ориентируются в окружающей среде?

Одноклеточные организмы могут воспринимать из внешней среды различные раздражения (ориентиры) и реагировать на них. Как правило, ответ на раздражение состоит в пространственном перемещении (движении) особей. Этот вид раздражимости у одноклеточных называют таксисом. Источником раздражения могут быть свет, температура, влага, химические вещества, пища и др.

Активная реакция на свет называется фототаксисом, на химические соединения — хемотаксисом, на температуру — термотаксисом, на притяжение земли — геотаксисом и т. д. Таксисы могут быть положительными и отрицательными. Так, когда эвглена зелёная стремится переплыть на освещённое место в водоёме — это положительный фототаксис, а когда уплывает прочь от брошенной в воду крупинки соли — это отрицательный хемотаксис.

Вопрос 3. Сравните способы движения у одноклеточных и многоклеточных организмов. В чём сходство? В чём различие?

Сходство № 1. У большинства бактерий движителями служат бактериальные жгутики, а у одноклеточных эукариот — жгутики, реснички или псевдоподии. И у ряда примитивных многоклеточных (трихоплакс, ресничные черви) и многих планктонных личинок многие движения осуществляются за счет работы ресничек покровного эпителия.

Сходство № 2. Среди как одноклеточных, так и многоклеточных есть и те, кто ведет прикрепленный образ жизни (например, коралловый полип, растения).

Различие. В отличие от одноклеточных у большинства многоклеточных животных движение осуществляются при помощи специальных органов, строение которых своеобразно у разных животных и зависит от типа их локомоции (способ передвижения, совокупность согласованных (координированных) движений, с помощью которых происходит передвижение) и условий окружающей среды (наземная, водная, воздушная). Т.е. у многоклеточных животных есть различные по фенотипу органы передвижения – лапы, крылья, плавники и т.д., а у одноклеточных – жгутики, реснички.

Источник

Питание одноклеточных

Питание одноклеточных организмов осуществляется путём пиноцитоза и фагоцитоза.

Пиноцитоз (греч. pino — «пью»; kytos — «клетка», «вместилище»), или «клеточное питье», — это поглощение жидкости; фагоцитоз (греч. phagos — «пожиратель»; kytos — «клетка», «вместилище»), или «клеточное заглатывание», — это захват твёрдых оформленных частиц. Фагоцитоз встречается у многих одноклеточных организмов, а пиноцитоз наблюдается преимущественно у жгутиконосцев.

С помощью специальных методов окрашивания клетки можно наблюдать, как постепенно в процессе расщепления пищевых частиц кислое содержимое пищеварительных вакуолей изменяется на нейтральное. Питательные вещества усваиваются клеткой. После окончания процесса в мембранном пузырьке остаётся непереваренная часть пищи. Остаточное тельце встраивается в наружную клеточную мембрану и выталкивает своё содержимое наружу (процесс, похожий на фагоцитоз, но происходящий в обратном направлении).

Одноклеточные обладают способностью отличать различные пищевые частицы. Однако избирательность в поглощении только полезных частиц отсутствует. Например, инфузория-парамеция заглатывает бактерий (полезная пища) наряду с частицами краски (кармин, уголь), пластика (шарики латекса) или металла (железные опилки). Правда, эти частицы захватываются с неодинаковой скоростью.

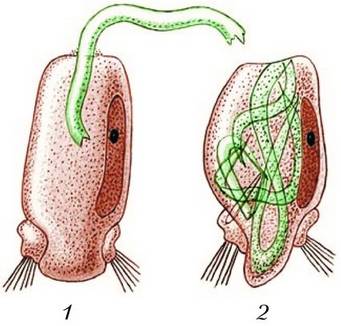

Некоторые инфузории могут заглатывать пищевые частицы, во много раз превышающие их собственный размер. Например, инфузория Cycloposthium кишечника лошади набрасывается на растительные волокна огромной длины. С усилием она втягивает волокно через специальный клеточный рот, многократно складывая его внутри клетки (рис. 1).

Источник

Способы питания и пищеварения одноклеточных.

По типу питания простейших подразделяют на автотрофов (фотосинтетики), гетеротрофов (сапротрофы, паразиты, хищники) и миксотрофов.

Автотрофные простейшие создают органическое вещество в процессе фотосинтеза, подобно большинству растений. У этих простейших в цитоплазме имеются хроматофоры, сходные по строению с хлоропластами высших растений. В них находится зеленый пигмент хлорофилл, необходимый для фотосинтеза.

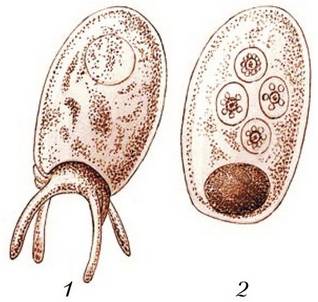

Большинство простейших — гетеротрофы. Они питаются готовым органическим веществом, как и все животные. У гетеротрофных простейших в процессе фагоцитоза и пиноцитоза образуются пищеварительные вакуоли. При фагоцитозе клетка простейшего захватывает крупные пищевые частицы — бактерий, одноклеточные водоросли, детрит и т. п. При пиноцитозе захватываются растворенные и воде органические вещества. У разных видов простейших (захват пищи может происходить или в любом месте клетки (как у амебы), или в специализированных участках (как у инфузорий). В пищеварительных вакуолях под действием ферментов происходит переваривание пищи и питательные вещества переносятся через мембрану вакуолей в цитоплазму. Непереваренные остатки пищи путем экзоцитоза выводятся во внешнюю среду. При сапротрофном способе питания пищеварительные вакуоли не образуются, клетки поглощают растворенные органические вещества всей поверхностью тела.

Миксотрофы — это организмы, обладающие смешанным типом питания, т. е. они сочетают автотрофный и гетеротрофный типы питания. Некоторые жгутиконосцы, например эвглены, на свету питаются как растения, а в темноте — как животные. Именно в этой группе организмов и проходит «граница» между растительным и животным миром.

Выделение и осморегуляция. У пресноводных простейших имеются специальные мембранные структуры — сократительные вакуоли, число которых у разных видов варьирует от 1 до 20. Сократительная вакуоль регулярно заполняется жидкостью, которая затем удаляется из клетки.

У большинства простейших выделение продуктов метаболизма происходит через поверхность клетки и частично при опорожнении сократительной вакуоли, если она имеется.

- Характерная черта строения плоских червей. Классификация. Значение.

Тип плоские черви

(Planthelminthes)

Плоские черви — первые трехслойные с двусторонней симметрией древние животные. Обитают в воде. Хищники, питающиеся простейшими, кишечнополостными или паразитирующие животные. Паразитические формы произошли позднее, для них характерна дегенерация некоторых органов — пищеварения, чувств и др. Они обитают в теле двух хозяев — различных животных, животного и человека, а также на теле рыб. Вызывают тяжелые заболевания, отравление, истощение, поражение кровеносной системы. Для этих червей характерны различные приспособления (идиоадаптации) к паразитизму — наличие присосок, крючков, большая плодовитость. Наука о паразитических червях — гельминтология, разработана акад. К. И. Скрябиным и Е.Н.Павловским. Плоские черви — первые трехслойные с двусторонней симметрией древние животные. Обитают в воде. Хищники, питающиеся простейшими, кишечнополостными или паразитирующие животные. Паразитические формы произошли позднее, для них характерна дегенерация некоторых органов — пищеварения, чувств и др. Они обитают в теле двух хозяев — различных животных, животного и человека, а также на теле рыб. Вызывают тяжелые заболевания, отравление, истощение, поражение кровеносной системы. Для этих червей характерны различные приспособления (идиоадаптации) к паразитизму — наличие присосок, крючков, большая плодовитость. Наука о паразитических червях — гельминтология, разработана акад. К. И. Скрябиным и Е.Н.Павловским. |

Тип плоских червей, объединяющий около 13000 видов, представляет собой как бы узел родословного древа животного мира, являясь прародителем ряда групп более высокоорганизованных животных. Плоские черви встречаются в морских и пресных водах, немногие живут в сырой почве, под листьями, во мху. Более 10 000 видов ведут паразитический образ жизни в кишечнике и внутренних органах человека (и животных), вызывая нередко тяжелые заболевания. Своим паразитированием плоские черви представляют интерес с медицинской точки зрения. Область медицинской паразитологии, посвященная изучению червей-паразитов человека и вызываемых ими заболеваний, называется медицинской гельминтологией. Развитие этой науки в большой мере связано с работами крупных советских ученых — академика К. И. Скрябина и академика Е. Н. Павловского.

Источник

Процессы жизнедеятельности одноклеточных организмов

Особенности одноклеточных

Одноклеточные организмы очень разнообразны. В их жизни происходит множество различных событий, связанных с питанием, движением в пространстве, активной защитой от врагов или нападением на другие организмы. Для выполнения всех этих действий у них имеются специальные органоиды и структурные компоненты. Тело одноклеточного организма — это одна-единственная клетка, которая выполняет все функции живого существа.

Одноклеточные организмы, как и многоклеточные, для поддержания процессов жизни должны получать питательные вещества и энергию из внешней среды. Разные одноклеточные получают необходимые им для жизни вещества по-разному. Есть как гетеротрофы, таки и автотрофы. Не так уж редко у одноклеточных организмов встречается смешанное (миксотрофное) питание. Так эвглена зеленая и некоторые виды хламидомонад при наличии света фотосинтезируют, а в темноте питаются как гетеротрофы. У многих видов одноклеточных животных наблюдается взаимовыгодное сожительство (симбиоз): у них в цитоплазме постоянно присутствуют одноклеточные водоросли и бактерии, чьи продукты обмена не вредны, а, наоборот, полезны хозяевам.

Обычно одноклеточные поглощают необходимые им питательные вещества непосредственно всей клеточной поверхностью, но некоторые (инфузории) имеют специальные приспособления для поглощения пищи, ее расщепления (пищеварение) и выделения непереваренных частиц (дефекация).

Пиноцитоз и фагоцитоз

Поглощение пищи одноклеточными организмами происходит путем пиноцитоза и фагоцитоза.

Пиноцитоз (от греч. pino — пью и kytos — клетка, вместилище), или «клеточное питье», — это захват клеточной поверхностью различных жидкостей (капелек липидов, растворов солей). Поглощенные клеточной поверхностью капельки жидкости погружаются затем в цитоплазму клетки.

Схемы пиноцитоза (А) и фагоцитоза (Б) Фагоцитоз (от греч. phagos — пожирать и kytos — клетка, вместилище), или «клеточное заглатывание», — это активное втягивание и поглощение микроскопических твердых питательных частиц (бактерий, простейших, различных фрагментов клеток). В фагоцитозе активную роль играет клеточная мембрана. Она активно обхватывает поглощаемые частицы и втягивает их внутрь клетки. При этом мембрана образует впячивания вовнутрь цитоплазмы, которые затем отшнуровываются, и получаются пузырьки (фагоцитозные вакуоли) с заключенной внутри них пищевой частицей. Фагоцитозная вакуоль сливается с первичной лизосомой, наполненной пищеварительными ферментами и имеющей кислую реакцию. Так образуется вторичная лизосома, или пищеварительная вакуоль, в которой поглощенная пищевая частица переваривается. С помощью специальных методов окрашивания клетки можно наблюдать, как постепенно в процессе расщепления пищевых частиц содержимое пищеварительных вакуолей приобретает нейтральную реакцию.

Питательные вещества усваиваются клеткой. После окончания процесса пищеварения в мембранном пузырьке (его называют остаточное тельце) остаются непереваренные остатки. Остаточное тельце встраивается в наружную клеточную мембрану и выталкивает свое содержимое наружу (процесс, похожий на фагоцитоз, но протекающий в обратном направлении).

Явление фагоцитоза было открыто и описано в 1882 году русским микробиологом Ильей Ильичом Мечниковым. За открытие фагоцитоза Мечников в 1908 году был удостоен Нобелевской премии.

Фагоцитоз встречается у многих одноклеточных организмов, а пиноцитоз — преимущественно у жгутиконосцев.

Одноклеточные обладают способностью распознавать различные пищевые частицы. Однако избирательность в поглощении только полезных частиц у них отсутствует. Например, инфузория парамеция заглатывает бактерий (полезная пища) наряду с частицами краски, угля, пластика или металла (железные опилки). Правда, эти частицы захватываются ею с неодинаковой скоростью.

Некоторые инфузории могут заглатывать пищевые частицы, во много раз превышающие их собственный размер. Например, инфузория циклопостиум из кишечника лошади поглощает растительные волокна огромной длины. С усилием она втягивает волокно через глубокую воронковидную глотку и специальный клеточный рот (цитостом), многократно складывая и уминая пищу внутри клетки.

Некоторые простейшие обладают защитными приспособлениями. Например, инфузория туфелька имеет особые структуры — длинные тонкие стрекательные нити (трихоцисты). Трихоцисты, расположенные у самой поверхности клетки, в состоянии покоя напоминают колбы. При механическом или химическом раздражении они быстро «выстреливают», помогая инфузории избежать нападения.

Передвижение одноклеточных организмов

Способы движения одноклеточных разнообразны, поэтому у них наблюдается многообразие органоидов движения. Различают следующие формы передвижения: жгутиковое, ресничное, амебоидное, волнообразное и скользящее.

Подвижность многих видов одноклеточных организмов осуществляется при помощи жгутиков и ресничек. Между жгутиками и ресничками эукариот нет принципиального различия — только по форме и размерам. Благодаря ресничкам и жгутикам клетки достаточно быстро перемещаются.

Жгутиковое передвижение. У большинства одноклеточных жгутик совершает волнообразные движения в одной плоскости, у других — его движение спиралеобразное. Жгутик ввинчивается в окружающую жидкость и утягивает за собой всю клетку. Изгибание жгутиков обычно происходит с частотой до 50 колебаний в секунду. У многожгутиковых одноклеточных движение всех жгутиков осуществляется синхронно.

Ресничное передвижение. Движение с помощью ресничек наблюдается у инфузорий. Биение каждой отдельной реснички состоит из двух этапов: быстрого и энергичного рабочего удара и возвратного движения. Биение всех соседних ресничек синхронизировано так, что по ним пробегает волна сокращений.

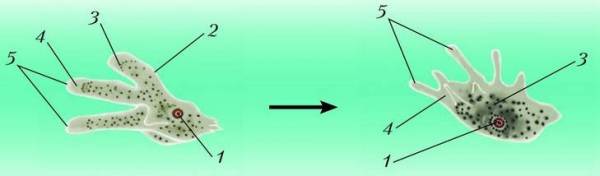

Амебоидное передвижение осуществляется при помощи выростов наружного слоя цитоплазмы, называемых превдоподиями или ложноножками. Так двигаются корненожки, в том числе обыкновенные амебы. У большинства амебоидных одноклеточных цитоплазма четко разделена на два слоя — наружный и внутренний. В наружном слое цитоплазмы (гиалоплазма) нет органоидов, даже рибосом. Внутренний слой цитоплазмы (гранулоплазма) имеет густую консистенцию, а наружный, наоборот, жидкую, и при движении клетки он как бы «течет» вдоль псевдоподии.

Скользящее передвижение. Этот тип движения достаточно широко распространен у простейших, диатомовых водорослей и цианобактерий. Все эти организмы выделяют обильную слизь и перемещаются по смазанной ею поверхности.

Движение одноклеточных организмов обычно обусловлено тем, что они могут воспринимать различные раздражения из внешней среды и реагировать на них. Как правило, ответ на раздражение состоит в пространственном перемещении (движении) клеток. Вид движения, связанный с определенным раздражителем, называют таксисом (от греч. taxis — расположение). Источником раздражения могут быть свет, температура, влага, химические вещества, пища и др. Таксисы могут быть положительными и отрицательными. Так, когда эвглена зеленая стремится переплыть на освещенное место в водоеме — это положительный фототаксис, а когда уплывает прочь от брошенной в воду крупинки соли — отрицательный.

Поведение одноклеточных организмов

Многочисленные наблюдения за жизнью одноклеточных организмов показали, что они обладают способностью «узнавать» друг друга. Например, многие хищные простейшие распознают особей своего вида и не нападают на них, но активно нападают на представителей других видов (их жертву).

При половом размножении одноклеточные организмы определяют не только сородичей, но и роли друг друга в спаривании (женская или мужская особь). Например, раковинные амебы каким-то образом «договариваются» с партнером перед половым процессом так, что одна амеба остается неподвижной в своей раковинке, а другая перетекает к ней. Принято подвижную особь считать мужской, а неподвижную — женской. Однако у некоторых простейших мужская и женская особи различаются не только по поведению, но и внешне — по форме или размерам.

Некоторые одноклеточные организмы строят себе «домики» из собственных выделений или из найденных песчинок. Например, интереснейшая группа простейших — раковинные корненожки (амебы) — часто встречаются во влажной моховой подстилке леса.

Пустые раковинки остаются после гибели амебы или после выхода молодых амеб из материнской раковинки.

Источник