- Способ поглощения пищи у животных клеток

- 7.2.8. Лизосомы

- Переваривание материалов, поглощенных путем эндоцитоза

- Автофагия

- Выделение ферментов из клетки (экзоцитоз)

- Автолиз

- Биология. 6 класс

- Питание организмов. Пищеварение

- Питание и его основные типы

- Классификация организмов по типу питания

- Способы гетеротрофного питания

- Поступление питательных веществ в организм

- Пищеварение

Способ поглощения пищи у животных клеток

7.2.8. Лизосомы

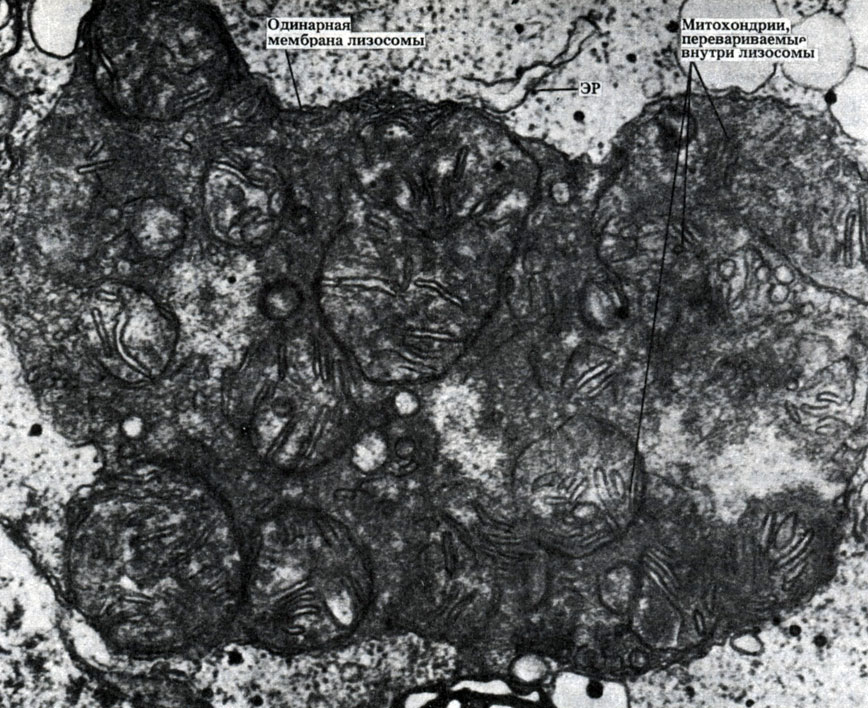

Лизосомы (от lysis — расщепление и soma — тело) обнаруживаются у большинства эукариотических клеток, но особенно много их в тех животных клетках, которые обладают способностью к фагоцитозу. Они представляют собой простые мембранные мешочки (стенка мешочка состоит из одинарной мембраны), наполненные гидролитическими (пищеварительными) ферментами — протеазами, нуклеазами, липазами и кислыми фосфатазами. Содержимое лизосом имеет кислую реакцию, и для лизосомных ферментов характерен низкий оптимум рН. Эти ферменты должны быть изолированы от всех остальных клеточных компонентов и структур, иначе они их разрушат. В животных клетках лизосомы обычно имеют округлую форму и диаметр от 0,2 до 0,5 мкм. Характерен вид лизосом на электронных микрофотографиях — они представляются гомогенными (рис. 7.22).

Рис. 7.22. Электронная микрофотография вторичной лизосомы. × 90750

В растительных клетках роль лизосом могут играть крупные центральные вакуоли. Впрочем, иногда в цитоплазме, особенно в погибающих клетках, бывают видны тельца, напоминающие по своему виду лизосомы животных клеток. Большая часть работ, посвященных лизосомам, выполнена на животных клетках.

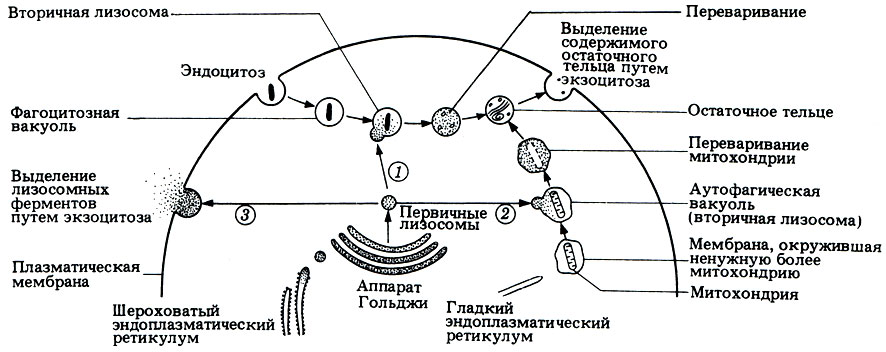

Заключенные в лизосомах ферменты синтезируются на шероховатом ЭР и транспортируются к аппарату Гольджи. Позже от него отпочковываются пузырьки Гольджи, содержащие ферменты, подвергшиеся необходимым превращениям. Такие пузырьки называются первичными лизосомами. Они выполняют ряд функций, связанных главным образом с внутриклеточным перевариванием, но иногда и с секрецией пищеварительных ферментов. Эти функции описаны ниже и перечислены на рис. 7.23.

Рис. 7.23. Три процесса, в которых участвуют первичные лизосомы. Цифры 1, 2 и 3 указывают порядок, в котором эти процессы описаны в тексте

Переваривание материалов, поглощенных путем эндоцитоза

Эндоцитоз вкратце охарактеризован в разд. 7.2.2. С пузырьками или вакуолями, образовавшимися в процессе эндоцитоза, могут сливаться первичные лизосомы. При этом образуются вторичные лизосомы, в которых происходит переваривание материалов, поступивших в клетку путем эндоцитоза. У некоторых простейших, например у амеб, эндоцитоз — это способ поглощения пищи. В других случаях он выполняет защитную функцию, когда, например, специализированные лейкоциты (фагоциты) и макрофаги захватывают и переваривают попавшие в организм бактерии. Вторичную лизосому можно назвать также пищеварительной вакуолью. Продукты переваривания поглощаются и усваиваются цитоплазмой клетки, но часть материала так и остается непереваренной. Вторичная лизосома, содержащая этот непереваренный материал, называется остаточным тельцем. Остаточные тельца направляются обычно к плазматической мембране, и здесь их содержимое выводится наружу (экзоцитоз). В некоторых клетках, в частности в клетках сердечной мышцы и в клетках печени, остаточные тельца сохраняются.

Своеобразную роль играют лизосомы в клетках щитовидной железы, которые под действием тиреотропного гормона (ТТГ) поглощают путем пиноцитоза тиреоглобулин. Образовавшиеся пиноцитозные пузырьки сливаются с первичными лизосомами, и тиреоглобулин подвергается частичному гидролизу для того, чтобы превратиться в активный гормон тироксин. Только после этого лизосомы путем слияния с плазматической мембраной изливают свое содержимое наружу — выделяют этот гормон в кровь.

Автофагия

Автофагией называется процесс, посредством которого клетка уничтожает ненужные ей структуры. Сначала эти структуры окружаются одинарной мембраной, отделяющейся обычно от гладкого эндоплазматического ретикулума, а затем такой мембранный мешочек с заключенной в нем структурой сливается с первичной лизосомой, в результате чего образуется вторичная лизосома, или автофагическая вакуоль, в которой структура переваривается. Данная последовательность событий входит как составная часть в естественный круговорот цитоплазматических органелл, при котором старые органеллы заменяются новыми. Автофагия наблюдается чаще в клетках, претерпевающих реорганизацию во время дифференцировки.

Выделение ферментов из клетки (экзоцитоз)

Иногда ферменты, содержащиеся в первичных лизосомах, выделяются из клетки наружу. Это происходит, например, при замене хряща костной тканью в процессе развития. Аналогичное явление можно наблюдать, когда основное вещество кости разрушается при перестройке костной ткани в ответ на повреждения, при новых нагрузках и т. п. В этом случае ферменты секретируются лизосомами клеток, которые называются остеокластами.

Автолиз

Автолиз — это саморазрушение клетки, наступающее в результате высвобождения содержимого ее лизосом. Именно в связи с этим лизосомы были в свое время метко названы «орудиями самоубийства» (suicide bags). При некоторых процессах дифференцировки автолиз представляет собой нормальное явление; он может распространяться и на всю ткань, как это, например, имеет место при резорбции хвоста головастика во время метаморфоза. Автолиз наступает также после гибели клетки. Иногда он является следствием некоторых лизосомных болезней или результатом повреждения клетки.

Желаете узнать, где можно найти превосходные контактные данные аппетитных шлюх? Обычно приятные проститутки способны завлечь вас своими достойными миниатюрами, звоните им в любое время дня и ночи.

Источник

Биология. 6 класс

Гетеротрофное питание животных

Необходимо запомнить

Гетеротрофно (то есть используя готовые органические соединения) питаются животные, грибы, насекомоядные растения и большинство бактерий. Выживание гетеротрофных организмов тесно связано с активностью автотрофов. Гетеротрофное питание у животных – это процесс последовательных стадий: от поглощения пищи к перевариванию и последующему выделению. Процесс питания гетеротрофов можно условно разделить на пять больших стадий: поглощение пищи, переваривание, транспорт, ассимиляция и экскреция.

Существует два типа гетеротрофного питания.

1. Первый тип можно наблюдать у животных, поглощающих сложную пищу, которая переваривается при помощи ферментов.

2. Второй тип питания встречается у бактерии и грибов, которые поглощают растворы простых органических веществ. Уничтожая мёртвые растения и погибших животных, они играют важную роль в круговороте веществ. Такие организмы называют общим термином – сапротрофы.

По образу жизни гетеротрофов можно разделить на:

— свободноживущих, когда организмы свободно живут в определённой среде (среди них могут быть хищники, травоядные, плодоядные, трупоядные и т.д.);

— симбиотических, когда организмы существуют совместно, получая от этого взаимную выгоду. Так, в пищеварительном тракте жвачных живут ресничные, питающиеся целлюлозой. Они превращают её в соединения, пригодные для самих жвачных;

— паразитических, когда организм обитает на поверхности (эктопаразит) или внутри тела хозяина (эндопаразит), питаясь за его счёт. Паразиты бывают облигатными (не способными жить иначе) и факультативными (при определённых условиях могут переходить на другой тип питания).

Гетеротрофное питание

Способ захвата пищи

Наиболее распространённые способы захвата пищи животными:

— ложноножки у амёбы окружают пищевую частицу, заключая её в пищеварительную вакуоль, наполненную ферментами;

— реснички у инфузорий гонят воду с находящимися в ней кусочками пищи внутрь так называемой глотки, или ротового отверстия, где пища отфильтровывается;

— у каракатицы пища захватывается при помощи щупалец, после чего поглощается;

— садовая улитка соскабливает пищу при помощи специальной тёрки, расположенной на языке, затем пища перетирается в ротовой полости;

— глотки некоторых животных настолько велики, что даже большие куски пищи могут пройти в них без предварительного разжёвывания;

— а некоторые животные всасывают жидкую пищу, так поступают паукообразные и многие насекомые, собирающие нектар.

Источник

Питание организмов. Пищеварение

Питание и его основные типы

Питание — совокупность процессов, обеспечивающих поступление в организм, изменение и усвоение в нем питательных веществ и энергии.

Автотрофное питание — тип питания, при котором в качестве источника атомов углерода для синтеза органических веществ в организме используется двуокись углерода (СО2), и все органические вещества синтезируются самим организмом из простых неорганических молекул.

Гетеротрофное питание — тип питания, при котором в качестве источников атомов углерода и других элементов, необходимых для синтеза органических веществ в организме, используются готовые органические вещества.

♦Источники энергии, необходимой для осуществления первичного синтеза органических веществ в организмах:

■ солнечный свет,

■ химическая энергия, выделяющаяся при окислении некоторых неорганических веществ (сероводорода, серы, аммиака, водорода и др.) или расщеплении органических соединений.

Классификация организмов по типу питания

❖ Классификация организмов по типу питания:

■ фотоавтотрофы,

■ хемоавтотрофы,

■ фотогетеротрофы,

■ хемогетеротрофы,

■ миксотрофы.

Фотоавтотрофы, или фотоавтотрофные организмы, — организмы, в которых осуществляется автотрофный тип питания, а источником энергии является солнечный свет; эти организмы осуществляют фотосинтез (примеры: все зеленые растения, некоторые протисты, цианобактерии, зеленые и пурпурные бактерии). Фотоавтотрофы создают запасы органического вещества на Земле.

Хемоавтотрофы — организмы, в которых осуществляется автотрофный тип питания, а источником энергии являются химические реакции; эти организмы осуществляют хемосинтез (примеры: нитрифицирующие бактерии, бесцветные серобактерии, железобактерии, водородные бактерии и др.).

Фотогетеротрофы — организмы, в которых осуществляется гетеротрофный тип питания, а источником энергии является солнечный свет (пример: пурпурные несерные бактерии, содержащие бактерио-хлорофилл).

Хемогетеротрофы — организмы, в которых осуществляется гетеротрофный тип питания, а источником энергии являются химические реакции (примеры: все животные, грибы, часть протис-тов, большинство бактерий, некоторые паразитические растения). В процессе жизнедеятельности хемогетеротрофы расщепляют органические вещества, превращая их в простые неорганические вещества и тем самым способствуя круговороту веществ в природе.

Миксотрофы (или автогетеротрофы) — небольшая группа организмов, которые, в зависимости от условий обитания, используют или автотрофный (на свету), или гетеротрофный (если имеется источник органического углерода) типы питания (примеры: некоторые цианобактерии, эвгленовые протисты).

Способы гетеротрофного питания

❖ Основные способы гетеротрофного питания:

■ голозойный,

■ сапротрофный,

■ симбиотрофный,

■ паразитический.

Голозойное питание — питание, состоящее из процессов поглощения пищи, ее переваривания (ферментативного расщепления), всасывания, транспорта простых органических веществ к клеткам и тканям, ассимиляции (использования всосавшихся молекул для получения энергии и синтеза собственных органических веществ) и экскреции (выделения из организма в окружающую среду непереваренных остатков пищи).

■ Голозойный тип питания характерен для животных и насекомоядных растений. Свободноживущие голозойные организмы обладают специальным пищеварительным трактом.

Сапротрофное питание — тип питания с впеорганизменным перевариванием, при котором организм питается мертвым или разлагающимся органическим материалом, выделяя ферменты непосредственно на него; при этом растворимые конечные продукты переваривания всасываются и ассимилируются организмом.

■ Сапротрофный тип питания характерен для грибов и большинства бактерий.

Симбиотрофное питание — тип питания, характерный для симбиотических организмов, т.е. организмов разных видов, тесно сосуществующих, необходимых и полезных друг другу.

Паразитическое питание — тип питания, при котором организм получает органические вещества от организма хозяина, причиняя последнему существенный вред.

■ По паразитическому типу питается ряд протистов (малярийный плазмодий, дизентерийная амеба и др.), бактерий (дифтерийная палочка, холерный вибрион, стафилококки и др.), высших растений (повилика европейская, заразиха и др.), животных (сосальщики, ленточные черви, аскариды и др.).

Поступление питательных веществ в организм

❖ Способы поступления питательных веществ в организм

■ у бактерий, многих протистов, грибов — всасывание, диффузия, облегченная диффузия, активный перенос;

■ у некоторых гетеротрофных протистов (пример: амебы) — фагоцитоз, пиноцитоз с образованием пищеварительных вакуолей’,

■ у растений (через клетки корня) — всасывание, диффузия, активный перенос, осмос (поглощение воды);

■ у всех животных — через рот и глотку

Пищеварение

Пищеварение — совокупность процессов, обеспечивающих механическое измельчение пищи и химическое расщепление (под действием пищеварительных ферментов) макромолекул питательных веществ на компоненты, пригодные для усваивания организмом и участия в обмене веществ.

Пищеварительные ферменты — белки-катализаторы, содержащиеся в пищеварительных соках и играющие основную роль в химической переработке пищи.

Пищеварительные вакуоли (вторичные лизосомы) — орга-неллы, возникающие у простейших при захвате добычи.

Пищеварительные железы — специальные органы, секрети-рующие вещества, необходимые для химической переработки пищи (слюнные железы, поджелудочная железа, печень и др.).

Пищеварительный, или желудочно-кишечный, тракт — совокупность специализированных органов большинства животных, предназначенных для извлечения пищи из окружающей среды, ее временного запасания и переработки (механического измельчения и химического расщепления макромолекул).

Типы пищеварения: внутриклеточное, внеклеточное, смешанное, мембранное.

Внутриклеточное пищеварение — тип пищеварения, при котором питательные вещества расщепляются ферментами в клетках организма (пример: губки).

Внеклеточное пищеварение — тип пищеварения, при котором питательные вещества расщепляются в полостях пищеварительного тракта организма (полостное пищеварение; оно характерно для круглых и большинства кольчатых червей, моллюсков, членистоногих, хордовых), в пойманной добыче после введения в нее пищеварительных ферментов (характерно для некоторых насекомых и паукообразных) или в среде, окружающей организм (характерно для бактерий и грибов).

Смешанное пищеварение — тип пищеварения, осуществляемый сначала внеклеточно (после захвата пищи), а затем внутри-клеточно (мелкие полупереваренные пищевые частицы поглощаются клетками путем фагоцитоза и окончательно перевариваются); характерно для кишечнополостных и плоских червей.

Мембранное, или пристенное, пищеварение осуществляется ферментами, локализованными на структурах клеточной мембраны (развито у кишечных паразитов — аскарид) или на поверхности эпителиальных клеток кишечника (у большинства высокоорганизованных животных).

У многих высших многоклеточных животных сочетаются различные типы пищеварения, что повышает эффективность и экономичность работы пищеварительной системы.

Источник