Способ подвески троса вл

8.13.1 Подвеска кабелей на воздушных столбовых линиях связи определяется проектным решением. Она применяется на распределительных участках ГТС при телефонизации районов индивидуальной застройки, на абонентских и межстанционных линиях СТС, в горной местности, где подземная прокладка кабеля затруднена, в местах с густой сетью арыков, на переходе кабельных линий через глубокие овраги и реки, имеющие обрывистые склоны, и в других обоснованных проектом условиях.

8.13.2 Подвеска, как правило, производится на опорах существующих воздушных линий связи.

Для подвески применяются кабели с металлическими жилами, содержащие в своей конструкции несущий стальной канат (ТППэпт), а также ТПэп (ТПВ), ТГ и КСПП, подвешиваемые на стальном канате.

На опорах ВЛС местных сетей допускается подвеска кабелей ТПэп емкостью до 100 пар.

8.13.3 На опорах воздушных линий связи подвешивают также оптические кабели массой до 1 кг/м.

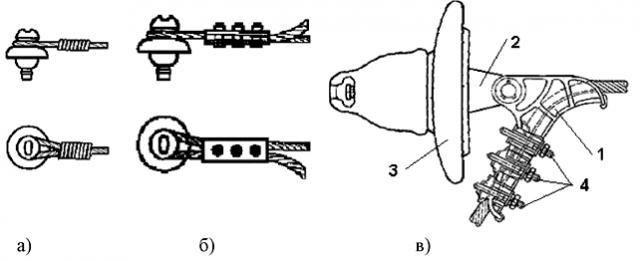

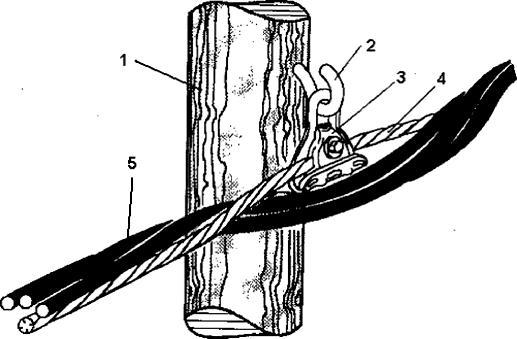

8.13.4 Кабель без встроенного каната подвешивают на стальном оцинкованном канате с помощью подвесов из листовой оцинкованной стали (рисунок 8.41). Размеры подвесов и поясков приведены в таблице 8.14, марку и конструкцию стального каната выбирают по таблице 8.15.

Рисунок 8.41 — Подвесы из листовой оцинкованной стали

Таблица 8.14 — Размеры подвесов и поясков

| Размеры подвесов, мм | Размеры поясков, мм | ||||

| D | d | С | I | L | h |

| 11 16 1 20 24 34 | 9 9 2 12 12 14 | 40 40 3 45 55 65 | 17 17 4 25 30 30 | 45 45 5 60 72 72 | 13 13 6 15 18 18 |

Таблица 8.15 — Типы стальных канатов и нормируемые стрелы провеса

| Масса 1 км подве- шива- емого кабеля, | Тип линии | Тип стального каната | Заданная стрела провеса каната, см, в пролете длиной 40 м при температуре,°С | |||||

| кг | -20 | -10 | 0 | +10 | +20 | +30 | ||

| До повески кабеля | ||||||||

| 400 | О.НиУ | 1×7-4,2-140-1 | 62 | 67 | 72 | 77 | 80 | 84 |

| 450 | О.НУ | 60 | 64 | 70 | 74 | 78 | 82 | |

| 600 | О.НУ | 1×7-4,2-140-1 | 55 | 60 | 65 | 70 | 74 | 78 |

| 750 | О и Н | 1×7-4,2-140-1 | 48 | 53 | 59 | 64 | 69 | 74 |

| 750 | У | 1×7-6,0-140-1 | 65 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |

| 1050 | О.НиУ | 1×7-6,0-140-1 | 63 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |

| 1100 | ОиН | 1×7-6,0-140-1 | 69 | 64 | 69 | 73 | 77 | 81 |

| 1100 | У | 1×7-6,0-140-1 | 59 | 64 | 69 | 73 | 77 | 81 |

| 1450 | ОиН | 1×7-6,0-140-1 | 45 | 51 | 57 | 62 | 67 | 72 |

| 1450 | У | 1×7-6,0-140-1 | 58 | 63 | 67 | 72 | 76 | 80 |

| 1700 | О.НиУ | 1×7-6,0-140-1 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 77 |

| После подвески кабеля | ||||||||

| 400- 1700 | О.НиУ | Все указанные | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |

| До подвески кабеля | ||||||||

| 400 | О.НиУ | 1×7-4,2-140-1 | 76 | 82 | 88 | 94 | 99 | 103 |

| 450 | О.НиУ | 1×7-4,2-140-1 | 67 | 71 | 80 | 86 | 92 | 97 |

| 600 | О.НиУ | 1×7-4,2-140-1 | 58 | 65 | 71 | 78 | 84 | 90 |

| 750 | ОиН | 1×7-4,2-140-1 | 64 | 71 | 77 | 93 | 89 | 95 |

| 750 | У | 1×7-6,0-140-1 | 76 | 82 | 88 | 91 | 94 | 103 |

| 1050 | О.НиУ | 1×7-6,0-140-1 | 70 | 76 | 82 | 88 | 92 | 99 |

| 1100 | ОиН | 1×7-6,0-140-1 | 65 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |

| 1100 | У | 1×7-6,0-140-1 | 84 | 90 | 95 | 100 | 105 | |

| 1450 | ОиН | 1×7-6,0-140-1 | 43 | 51 | 58 | 65 | 77 | 87 |

| 1450 | У | 1×7-6,0-140-1 | 59 | 66 | 73 | 79 | 85 | 91 |

| 1700 | О.НиУ | 1×7-6,0-140-1 | 52 | 59 | 66 | 73 | 79 | 85 |

| После подвески кабеля | ||||||||

| 400- | О.НиУ | Все указанные | 104 | 108 | 11 | 114 | 17 | 120 |

| 1700 | ||||||||

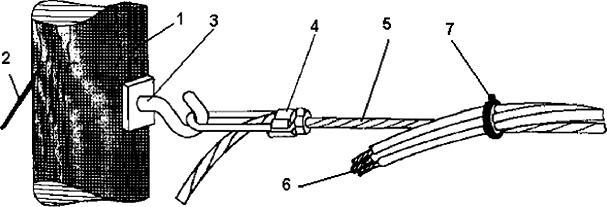

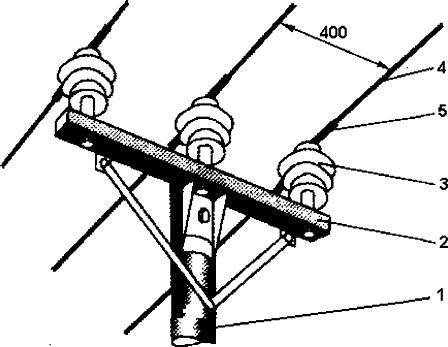

Стальной канат крепят ниже проводов, на расстоянии 350 мм от нижней траверсы или крюка, с помощью чугунных или стальных столбовых консолей (рисунки 8.42 и 8.43), которые предварительно закрепляют на промежуточных опорах шурупами с шестигранной головкой размерами 12×100 мм.

Рисунок 8.42 — Способ крепления подвесного кабеля и каната на промежуточной опоре

Рисунок 8.43 — Штампованная стальная столбовая консоль

На угловых опорах, если кабель подвешен со стороны внешнего угла, устанавливают две консоли (рисунок 8.44). При подвеске кабеля со стороны внутреннего угла консоли крепят к опоре сквозными болтами.

Рисунок 8.44 — Крепление стального каната с кабелем на угловой опоре

При значительном угле поворота линии (близким к 90°) следует крепить стальной канат двумя оконечными вязками.

На оконечных опорах стальной канат закрепляют специальной клеммой, проволокой или струбциной (винтовой стяжкой) (рисунок 8.45).

Рисунок 8.45 — Оконечная заделка стального каната

Устройство сростков стального каната в пролете не допускается.

8.13.5 Подвеску стального каната и кабеля производят в следующем порядке:

а) устанавливают консоли и другие крепежные детали на опорах;

б) заготавливают стальной канат, диаметр которого выбирают в зависимости от массы подвешиваемого кабеля и типа линии;

в) стальной канат с козел-домкратов, установленных на земле или на автомобиле, разматывают вдоль столбовой линии;

г) стальной канат закрепляют оконечной заделкой на первой (в начале линии) опоре и навешивают его на консоли промежуточных;

д) на оконечной опоре участка подвески канат закрепляют в лапки и натягивают с помощью полиспаста. При этом задается стрела провеса, выбранная по таблице 8.15. Стрелу провеса устанавливают с помощью двух реек так, как это указано в 8.11.4 (рисунок 8.35).

По окончании регулировки стальной канат на оконечной опоре регулируемого участка крепят концевой заделкой, а на промежуточных опорах — в столбовых консолях;

е) кабель с козел-домкратов или с кабельного транспортера разматывают и укладывают на грунт вдоль линии на расстоянии от 1,0 до 1,5 м от опор;

ж) производят подвеску кабеля к стальному канату с телескопической вышки или автомашины, оборудованной раздвижной вышкой, или с лестниц. Подвесы устанавливают через каждые 350 мм так, чтобы они плотно обжимали кабель и свободно висели на канате. Расстояние от опоры до подвеса должно быть не более 170 мм. Все подвесы закрепляют металлическими поясками;

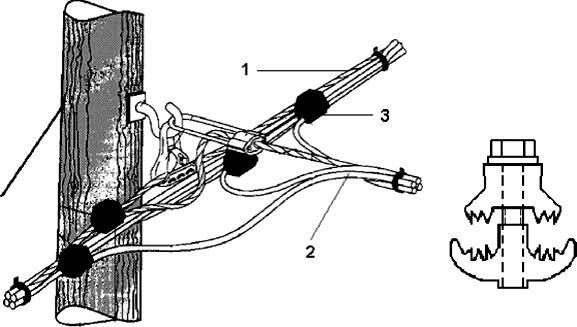

з) при отсутствии возможности крепить кабель к канату на высоте, его опускают участками по 6-10 пролетов с таким расчетом, чтобы он оставался на высоте от 1,0 до 1,5 м от земли, и крепят к нему кабель. На угловых и оконечных опорах кабель крепят с лестницы или поднявшись на опору с помощью монтерских когтей и пояса. Кабель можно поднимать к тросу двойным роликом так, как это показано на рисунках 8.46, 8.47.

В этом случае двойной ролик должен передвигаться по канату рабочим с помощью веревки, закрепленной на корпусе арматуры ролика;

Рисунок 8.46 – Подвеска кабеля с помощью двойного ролика

Рисунок 8.47 — Двойной ролик для подвески кабеля

и) на промежуточных опорах кабель должен быть изогнут дугой под консолью (рисунок 8.48 а). на угловых, оконечных и вводных опорах должен быть оставлен запас кабеля в виде полукольца с радиусом равным от 12 до 15 диаметров кабеля;

к) муфты располагают около опор, выдерживая следующие расстояния от опоры: прямые муфты на расстоянии от 450 до 500 мм, разветвительные — до 700 мм от оси опоры (рисунок 8.48 б).

Кабели со встроенным канатом подвешивают в указанной выше последовательности с той разницей, что при этом исключаются работы по раскатке и подвеске стального каната.

Рисунок 8.48 — Выкладка и расположение муфт на подвесных кабелях

Встроенный канат закрепляют в специальной столбовой консоли так, как это показано на рисунке 8.49.

8.13.6 Стальной канат, на котором подвешен кабель, должен быть заземлен в начале и в конце линии, а также через каждые 250 м.

Источник

Грозозащитные тросы воздушных линий электропередачи

Для защиты высоковольтных линий электропередачи от разрушительного воздействия атмосферных перенапряжений (разрядов молний), над проводами линий подвешивают специальные грозозащитные тросы.

Данные тросы служат своего рода протяженными молниеотводами, количество которых зависит от нескольких факторов: от класса напряжения линии, от сопротивления окружающего опору грунта, от места установки опоры и от количества подвешенных на ней проводов. В зависимости от расстояния между тросом и ближайшим защищаемым проводом (в зависимости от так называемого угла защиты), вычисляют и соответствующую высоту подвеса троса на опоре.

Если напряжение высоковольтной линии находится в диапазоне от 110 до 220 кВ, при этом опоры на линии деревянные, либо напряжение на линии составляет 35 кВ, независимо от типа опор, то грозозащитные тросы устанавливают лишь на подходах к подстанциям. На линиях со стальными либо железобетонными опорами, напряжение на которых от 110 кВ и более, стальные тросы подвешивают вдоль всей линии.

В качестве материала троса используется либо сталь, либо алюминий и сталь (алюминиевый провод со стальным сердечником). Типичный грозозащитный трос изготовлен из стальных оцинкованных проволочек, а его поперечное сечение составляет от 50 до 70 мм. Когда такой трос подвешен на изоляторах, в момент разряда молнии ее ток направляется в землю через установленный на изоляторе искровой промежуток.

В былые времена любой защитный трос всюду глухо заземлялся на каждой из опор, в результате возникали существенные потери электроэнергии, особенно заметно это было на линиях сверхвысоких напряжений. Заземление защитных тросов сегодня выполняется не только через опоры, но и, как отмечалось выше, через искровые промежутки.

Так, на линиях напряжением 150 кВ и меньше, если отсутствует плавка гололеда или канал высокочастотной связи на тросе, изолированный монтаж троса выполняют только на металлических и железобетонных анкерных опорах. Крепление же тросов на всех опорах напряжением от 220 до 750 кВ выполняется на изоляторах, при этом непосредственно тросы шунтируются искровыми промежутками.

Процесс монтажа грозозащитных тросов подобен монтажу самих проводов. Присоединяют тросы, как правило, стальными прессуемыми соединителями. На высоковольтной линии напряжением меньше 110 кВ трос крепится прямо к опоре сцепной арматурой без какого-либо изолятора. У линии напряжением от 220 кВ (высокого и сверхвысокого класса) трос крепится к опорам через подвесные изоляторы, как правило, стеклянные, которые и шунтируются искровыми промежутками. На каждом анкерном участке у одной из анкерных опор выполняется заземление троса.

В большинстве своем работы по монтажу проводов и тросов связаны с подъемами на опоры. На высоковольтных линиях напряжением до 10 кВ монтажники поднимаются на опоры, как правило, с помощью монтажных когтей (лазов) и поясов. На линиях более высокого класса напряжений широко используются гидроподъемники и телескопические вышки.

С 1 июля 2009 года при возведении новых и реконструкции старых высоковольтных линий, предприятия МРСК и ПАО «ФСК ЕЭС» в качестве защиты от прямых ударов молнии применяют стальные канаты марки МЗ-В-ОЖ-Н-Р, выполненные по СТО 71915393-ТУ 062—2008 и грозотросы марки ГТК по ТУ 3500-001-86229982-2010.

Исследования показали, что сами тросы, будучи подвешены на изоляторах, могут быть использованы для передачи небольшой электрической мощности, а также для высокочастотной связи. В последние годы уже можно встретить грозозащитные тросы со встроенными волоконно-оптическими кабелями. Это выходит дешевле чем прокладывать кабель под землей, тем более с учетом последующего его обслуживания.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Монтаж проводов и грозозащитных тросов

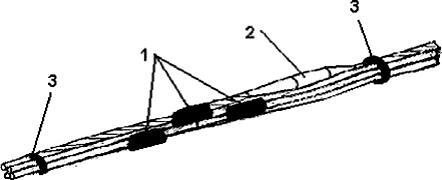

Монтаж проводов (тросов) выполняется отдельно на каждом участке ВЛ, ограниченном двумя ближайшими анкерными опорами (анкерном пролете), и состоит из следующих основных операций:

- раскатки проводов, включая их соединения и подъем на опоры;

- натяжения проводов с регулировкой стрелы провеса;

- крепления проводов к изоляторам опор.

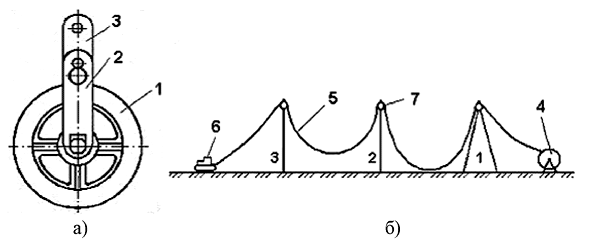

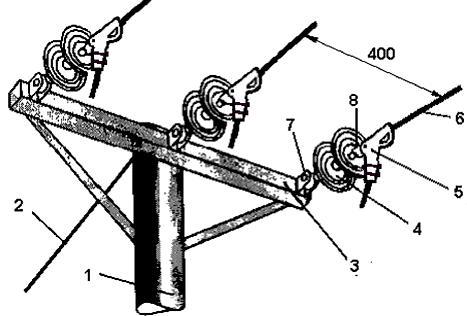

Перед раскаткой проводов к опорам подвешиваются специальные монтажные ролики (2,а), на которые вывешивается провод в процессе раскатки, и по которым выполняется последующее натяжение провода.

Раскатка проводов проводится с помощью тягового механизма (трактора) и может осуществляться двумя способами:

установкой барабана с проводом на стационарном устройстве (козлах или винтовых домкратах) в начале монтируемого участка и закреплением конца провода у движущегося вдоль трассы трактора (рис. 2,б);

закреплением конца провода в начале монтируемого участка и установкой барабана с проводом на движущемся вдоль трассы тракторе.

Второй способ раскатки обеспечивает лучшую сохранность провода от механических повреждений при трении о грунте, однако применение этого способа ограничено. В частности, невозможно раскатать и вывесить средний провод у деревянных П-образных опор с раскосами.

Рис. 2. Монтажный ролик (а) и фрагмент раскатки провода (б);

а): 1 — диск; 2 — откидная щека для укладки провода; 3 — подвеска для крепления;

б): 1 — анкерная опора; 2, 3 — промежуточные опоры; 4 — барабан с проводом; 5 — провод; 6 — тяговый механизм (трактор); 7 — монтажный ролик.

Указанная технология раскатки применяется для голых (неизолированных) алюминиевых и сталеалюминиевых проводов.

В настоящее время для линий электропередачи напряжением до 20 кВ широко применяются изолированные провода. На напряжение до 1 кВ используются самонесущие изолированные провода (СИП), представляющие собой скрученные в жгут изолированные проводники. Воспринимающий осевую нагрузку (несущий) нулевой проводник может выполняться без изоляции или с изоляцией. В некоторых конструкциях СИП все проводники выполняются несущими. Линии с СИП обозначаются ВЛИ.

На напряжение выше 1 кВ применяются защищенные изоляцией провода (ЗИП) в одножильном исполнении. Линии с такими проводами обозначаются ВЛЗ.

Изолированные провода по сравнению с неизолированными имеют ряд преимуществ, среди которых можно выделить большую надежность и меньшие эксплуатационные расходы.

Главной особенностью раскатки изолированных проводов является соблюдение особой осторожности при монтаже, не допускающей повреждения изолирующего покрытия.

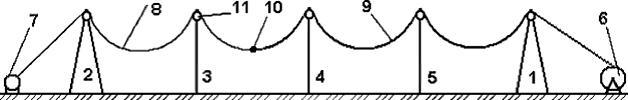

На рис. 3 приведена схема раскатки изолированного провода в анкерном пролете. У одной анкерной опоры на раскаточное устройство устанавливается барабан с изолированным проводом. Это раскаточное устройство должно быть оснащено тормозом. У другой анкерной опоры закрепляется раскаточный механизм с электромеханической лебедкой и тросом-лидером соответствующей длины.

Раскатка изолированного провода выполняется в два этапа. На первом этапе осуществляется раскатка троса-лидера от раскаточного механизма по направлению к барабану с проводом. Лебедка раскаточного механизма включена на размотку троса-лидера. Раскатка выполняется любым тяговым механизмом. Одновременно с раскаткой троса выполняется его подъем на опоры и укладка в раскаточные ролики, диск которых выполнен из пластмассы или металла с пластиковым покрытием.

После раскатки троса-лидера его свободный конец соединяется с помощью монтажного чулка с концом изолированного провода у барабана. Монтажный чулок надевают на провод и закрепляют проволочным бандажом на длине не менее 0,5 м.

Рис. 3. Процесс раскатки изолированных проводов: 1,2- анкерные опоры;

3, 4, 5 — промежуточные опоры; 6 — барабан с изолированным проводом; 7 — раскаточный механизм с лебедкой; 8 — трос-лидер; 9 — изолированный провод; 10 — место соединения троса и провода; 11 — монтажный ролик

На втором этапе выполняется раскатка изолированного провода. Для этого лебедка раскаточного механизма включается на намотку троса-лидера. Раскатка провода должна производиться под тяжением, обусловленным силой тяги лебедки и тормозным устройством у барабана с проводом.

Тяжение необходимо для исключения возможности провисания провода до поверхности земли и повреждения его изоляции от трения о грунт.

Для предотвращения образования петель на СИП при его раскатке между монтажным чулком и тросом-лидером должен быть установлен вертлюг.

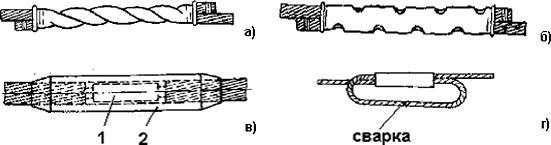

При раскатке проводов производится их соединение. Голые алюминиевые и сталеалюминиевые провода сечением до 185 мм соединяются с помощью овальных соединителей, представляющих собой алюминиевую трубку овального сечения. В соединитель с разных сторон вставляются концы соединяемых проводов, после чего с помощью переносных монтажных инструментов производится скручивание соединителя (рис. 2.4,а) или его обжатие (рис. 4,б).

Рис. 4. Соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов

Для повышения надежности контактного соединения и уменьшения его переходного сопротивления короткие концы соединяемых проводов, выходящие из овального соединителя, свариваются с помощью термитного патрона (рис. 4,г).

Сталеалюминиевые провода сечением 240 мм и более соединяются с помощью прессуемых соединителей, состоящих из двух трубок — стальной и алюминиевой (рис. 4,в). Для соединения таких проводов применяется переносный ручной пресс. С помощью стальной трубки 1 опрессовываются концы стальных сердечников соединяемых проводов, с помощью алюминиевой трубки 2, накладываемой поверх стальной, опрессовываются алюминиевые части соединяемых проводов.

В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на провод каждой фазы.

Для соединения изолированных проводов применяются болтовые, прессуемые или автоматические (цанговые) зажимы. Последние очень удобны при монтаже, поскольку концы соединяемых проводов после вставки их в зажим автоматически заклиниваются в зажиме, обеспечивая требуемую прочность заделки.

Рис. 5. Соединение самонесущего изолированного провода

Соединение СИП показано на рис. 5. Соединение неизолированного несущего нулевого провода выполнено с помощью цангового зажима 2, соединения фазных проводов — опрессованием. Освобожденные от изоляции концы соединяемых фазных проводов вставляются в гильзу 1, покрытую снаружи слоем изоляции, и опрессовываются с помощью ручного пресса. В процессе опрессовки создается надежный электрический контакт и герметизация изоляцией гильзы места соединения. Для предотвращения раскручивания СИП справа и слева от места соединения устанавливаются фиксирующие ремешки 3.

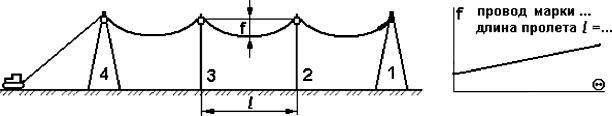

Натяжение проводов (рис. 6,а) выполняют с помощью тягового механизма (трактора, лебедки). При натяжении проводов необходимо следить за прохождением через монтажные ролики мест соединений проводов, у пересекаемых проезжих дорог должны быть выставлены сигнальщики.

Рис. 6. Натяжение проводов (а) и монтажный график (б)

При натяжении проводов регулируются их стрела провеса f-расстояние между прямой, соединяющей точки подвеса провода на опорах и низшей точкой провисания провода. Регулировка стрелы провеса выполняется по монтажным графикам (рис. 6,б) в соответствии с фактической температурой воздуха 0, маркой провода и длиной пролета l.

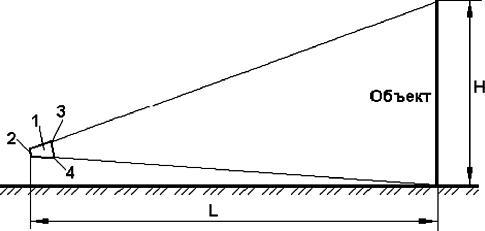

Измерение стрел провеса проводов может выполняться различными способами. В частности, для этих целей применяется простейшее приспособление — карманный высотомер (рис. 7). Этот прибор представляет собой плоскую коробку 1, имеющую форму равносторонней трапеции, в верхней части которой имеются смотровые отверстия 2, а в основании вставлено стекло, на котором нанесены две риски — верхняя 3 и нижняя 4.

Для определения высоты измеряемого объекта Н наблюдатель удаляется от него, держа прибор смотровыми отверстиями у глаз, на такое расстояние L, при котором верхняя риска совпадет с вершиной объекта, а нижняя — с его основанием. Геометрические размеры прибора и риски на стекле выполнены так, что Н = L 12. Измерение расстояния L проблем не представляет.

Рис. 7. Измерение высоты объекта

Для определения стрелы провеса провода измеряется сначала высота подвески провода на опоре, затем расстояние от низшей точки провисания провода до земли и находится разность полученных значений. Погрешность измерений таким прибором составляет 3. 4%, что вполне приемлемо.

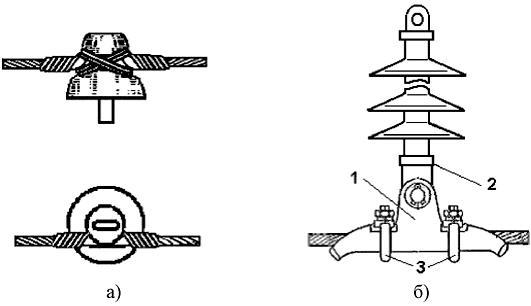

Крепление голых проводов на анкерных опорах ВЛ напряжением до 1 кВ со штыревыми изоляторами осуществляется закручиванием проводов так называемой «заглушкой» (рис. 8, а). На опорах ВЛ напряжением выше 1 кВ со стержневыми изоляторами крепление проводов выполняется петлей, образованной с помощью болтового плашечного зажима (рис. 8, б).

Рис. 8. Крепление проводов на анкерных опорах со штыревыми изоляторами (а, б); с подвесными изоляторами (в).

Крепление проводов на анкерных опорах с подвесными изоляторами осуществляется с помощью натяжных зажимов (рис. 8,в). Зажим 1 с

помощью сцепной арматуры 2 крепится к нижнему изолятору гирлянды 3. Провод в зажиме затягивается прижимными плашками с помощью U-образных шпилек 4.

На анкерных опорах короткие концы проводов (шлейфы), идущие от двух натяжных зажимов одной фазы, соединяются болтовыми зажимами или свариваются с помощью термитного патрона.

Рис. 9. Крепление СИП на анкерной опоре: 1- опора; 2 — оттяжка; 3 — крюк; 4 — анкерный зажим; 5 — несущая нулевая жила; 6 — фазные провода; 7 – фиксатор

Рис. 10. Крепление ЗИП на анкерной опоре: 1 — опора; 2 — оттяжка; 3 -траверса; 4 — подвесной изолятор; 5 — натяжной зажим; 6 — изолированный провод; 7 — арматура для крепления изоляторов к траверсе; 8 — арматура для крепления натяжного зажима к изолятору.

Крепление изолированных проводов на анкерных опорах ВЛ напряжением до 1 кВ выполняется без изоляторов (рис. 9) с помощью анкерных зажимов, фиксирующих несущую нулевую жилу.

Крепление изолированных проводов на анкерных опорах ВЛ напряжением выше 1 кВ выполняется через подвесные изоляторы и натяжные болтовые зажимы (рис. 10). Корпус зажима и прижимная плашка изготавливаются из алюминиевого сплава. Момент затяжки болтов зажима нормируется и обеспечивается динамометрическим ключом. Величина момента указывается на корпусе зажима или в спецификации к нему.

Крепление голых проводов на промежуточных опорах со стержневыми изоляторами осуществляется вязкой из алюминиевых проволок (рис. 11, а). На промежуточных опорах с подвесными изоляторами провод с монтажных роликов перекладывается в поддерживающий зажим 1 (рис. 11,б), прикрепляемый к нижней части изолятора 2. Провод в зажиме затягивается прижимными плашками с помощью U-образных шпилек 3. На рис. 11,б показан полимерный подвесной изолятор.

Рис. 11. Крепление проводов на промежуточных опорах со штыревыми изоляторами (а) и подвесными изоляторами (б).

Крепление изолированных проводов на промежуточных опорах ВЛ напряжением до 1 кВ выполняется с помощью укладки нулевой жилы СИП в поддерживающий болтовой зажим (рис. 12). Крепление ЗИП на промежуточных опорах ВЛ напряжением выше 1 кВ со штыревыми изоляторами осуществляется вязкой провода к изолятору (рис. 13).

Ответвления от линии с СИП (рис. 14,а) выполняются с помощью болтовых прокалывающих зажимов (рис. 14,б) без снятия изоляции с провода. После монтажа ответвления на зажимы устанавливаются защитные кожуха, изготовленные из стойкой к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению пластмассы.

Рис. 12. Крепление СИП на промежуточной опоре: 1- опора; 2 — крюк; 3 -поддерживающий болтовой зажим; 4 — несущая нулевая жила; 5 — фазные жилы

Рис. 13. Крепление ЗИП на промежуточной опоре: 1 — опора; 2 — траверса; 3 — штыревой изолятор; 4 — провод; 5 — вязка провода к изолятору

Рис. 14. Ответвление СИП (а) и болтовой прокалывающий зажим (б): 1 — основная линия с СИП; 2 — ответвление; 3 — прокалывающий зажим в защитном кожухе.

Монтаж грозозащитных тросов аналогичен монтажу проводов. Соединение тросов выполняется, как правило, с помощью стальных прессуемых соединителей. На ВЛ напряжением до 110 кВ крепление троса к опорам выполняется с помощью сцепной арматуры без изолятора. На ВЛ напряжением 220 кВ крепление троса ко всем опорам выполняется через подвесной изолятор, как правило, стеклянный, шунтированный искровым промежутком. В каждом анкерном участке на одной из анкерных опор трос заземляется.

Большинство работ по монтажу проводов и тросов связано с подъемами на опоры. На ВЛ напряжением до 10 кВ монтажники поднимаются на опоры, как правило, с помощью монтажных когтей (лазов) и поясов. На ВЛ более высокого напряжения широко используются телескопические вышки и гидроподъемники.

После окончания всех монтажных работ на опоры ВЛ на высоте 2. 3 м наносятся следующие знаки:

- порядковые номера опор;

- номер ВЛ или ее условное обозначение;

- информационные знаки с указанием ширины охранной зоны;

- предупредительные плакаты на всех опорах в населенной местности.

Источник