Контактная подвеска

Контактная подвеска — система проводов контактной сети, взаимное расположение которых, способ механического соединения, материал и сечение обеспечивают необходимое качество токосъёма. Конструкция контактной подвески определяется экономической целесообразностью, эксплуатационными условиями (максимальной скоростью движения электроподвижного состава, наибольшей силой тока, снимаемого одним токоприёмником), климатическими условиями. Необходимость обеспечения надёжного токосъёма при возрастающих скоростях движения и мощности электроподвижного состава определила изменение конструкций контактной подвески: сначала простые, затем одинарные цепные с простыми струнами и более сложные — рессорные, одинарные, двойные и специальные.

При скоростях движения до 50 км/ч удовлетворительное качество токосъёма обеспечивает простая (иногда называемая трамвайной) контактная подвеска, состоящая только из контактного провода, подвешенного к опорам А и В контактной сети (рис.1, а) или к поперечным тросам, закреплённым на искусственных сооружениях (на городском электротранспорте — также к зданиям). Качество токосъём во многом определяется стрелой провеса f провода, зависящей от результирующей нагрузки на провод, складывающейся из собственного веса провода (при гололёде вместе со льдом) и ветровой нагрузки, длины пролёта l и натяжения провода. На качество токосъёма большое влияние оказывает угол α: чем он меньше, тем ниже качество токосъёма, так как сильнее удары при проходе токоприёмником опорной зоны, а также больше износ контактного провода и контактных вставок токоприёмника. Некоторое улучшение токосъёма в опорной зоне обеспечивается двукратным подвешиванием контактного провода (рис.1, б).

При более высоких скоростях движения для обеспечения удовлетворительного токосъёма при простой контактной подвеске потребовалось бы существенное уменьшение пролётов, что неэкономично, или увеличение натяжения провода до практически не осуществимых значений. В этих условиях применяют цепные контактные подвески (рис.2), в которых контактный провод подвешен к несущему тросу с помощью струн. Название «цепная» связано с тем, что несущий трос располагается в вертикальной плоскости в соответствии с уравнением цепной линии. Контактная подвеска, состоящая из несущего троса и контактного провода, называется одинарной. При достаточно частом расположении струн контактному проводу можно придать любое положение в вертикальной плоскости, в частности, практически без провеса. Кроме одинарных, применяют двойные цепные контактные подвески, в которых к несущему тросу на струнах подвешивается вспомогательный провод, а к нему (при помощи коротких струн) — контактный провод.

В цепных контактных подвесках несущий трос и вспомогательный провод нередко участвуют в передаче тягового тока. В этом случае их соединяют с контактным проводом электрическими соединителями.

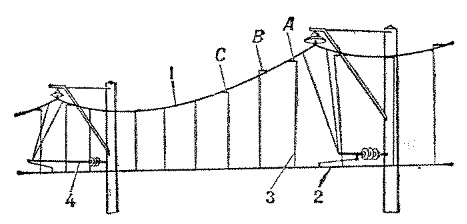

Основной механической характеристикой контактной подвески является её эластичность — отношение подъёма контактного провода к приложенной к нему и направленной вертикально вверх силе. Качество токосъёма зависит от характера изменения эластичности в пролёте: чем она стабильнее, тем лучше токосъём. В простых и обычных цепных контактных подвесках эластичность в середине пролёта выше, чем у опор. Выравнивание эластичности в пролёте одинарной цепной контактной подвески достигается установкой рессорных тросов длиной 10—20 м, на которых крепят вертикальные струны для подвески контактного провода. Более постоянной эластичностью характеризуются двойные контактные подвески, но они сложнее в монтаже и эксплуатации. Для выравнивания эластичности в пролёте предложены специальные контактные подвески, к которым относится, например, рычажная контактная подвеска (рис.3). Принципиальное отличие этой контактной подвески от других в том, что несущий трос работает не только на изгиб, но и на кручение. Последнее достигается тем, что три струны, поддерживающие контактный провод в концевых частях каждого пролёта, присоединены к несущему тросу через рычаги A, B и C, жёстко закреплённые на тросе и повёрнутые при монтаже поочерёдно в разные стороны (в плане). Такую подвеску монтируют на участках со скоростями движения 200—250 км/ч.

Простые и цепные контактные подвески состоят из отдельных анкерных участков. Анкеровки (закрепления) проводов контактной подвески по концам анкерных участков могут быть жёсткими или компенсированными (см. Компенсация натяжения проводов). На магистральных железных дорогах широко применяют цепные компенсированные и полукомпенсированные контактные подвески.

В компенсированных контактных подвесках компенсаторы имеются в контактном проводе и в несущем тросе. При изменении температуры проводов (вследствие изменения протекающих по ним токов и температуры окружающего воздуха) стрелы провеса несущего троса, а следовательно, и подвешенных к нему контактных проводов, остаются постоянными. Для лучшего токосъёма стрелу провеса контактного провода компенсированной контактной подвески принимают около 0,001 длины пролёта.

В полукомпенсированных контактных подвесках компенсаторы устанавливаются только в контактном проводе, который регулируют так, чтобы стрела провеса имела место при среднегодовой для данного района температуре окружающего воздуха. Конструктивную высоту подвески — расстояние между несущим тросом и контактным проводом в точках подвеса — стремятся увеличить до экономически целесообразных пределов. Это обеспечивает меньший наклон струн при экстремальных значениях температуры окружающего воздуха и большее постоянство натяжения контактного провода во всём анкерном участке, что необходимо для удовлетворительного токосъёма.

Для увеличения срока службы контактных вставок токоприёмников контактный провод располагают в плане с зигзагом. Возможны различные варианты подвески несущего троса: в тех же вертикальных плоскостях, что и контактный провод (вертикальная подвеска), по оси пути (полукосая), с зигзагами, противоположными зигзагам контактного провода (косая подвеска). Вертикальная контактная подвеска обладает наименьшей ветроустойчивостью, косая — наибольшей, но сложнее в монтаже и обслуживании. На прямых участках пути в основном применяется полукосая контактная подвеска, на криволинейных — вертикальная. На участках с особенно сильными ветрами используют ромбовидную контактную подвеску, в которой два контактных провода, подвешенных к общему несущему тросу, располагаются у опор с противоположными зигзагами. В средних частях пролёта провода притянуты один к другому жёсткими планками. За рубежом в основном применяют одинарные подвески, на главных путях — с рессорными тросами. В некоторых странах (Великобритания, Франция, Япония) кроме одинарных контактных подвесок используют также двойные.

- «Энциклопедия железнодорожного транспорта», научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1995 год.

Источник

Подвеска контактного провода.

Контактный провод подвешивается в выработках так, чтобы токоприемник мог свободно скользить по нему, подводя ток к двигателям электровоза. Так как контактный провод должен обладать хорошей проводимостью, то он изготовляется обычно из чистой твердотянутой меди. Контактный провод выполняется профилированным (рис. 2.3) с двумя продольными канавками для захвата провода зажимами. Такая форма контактного провода очень удобна для его подвески.

Рис. 2.3. Вид контактного провода.

Подвеска контактного провода осуществляется при помощи подвесных зажимов (рис. 2.4, а), изготовляемых из латуни, бронзы, ковкого чугуна и стали. Подвесной зажим состоит из неподвижной 1 и подвижной 2 щек. Зажатие контактного привода производится указанными щеками, стягиваемыми болтом 3.

На рис. 2.4, б показан подвесной зажим, который служит для параллельной подвески рядом двух контактных проводов.

Соединительные зажимы (рис. 2.4, в) служат для соединения двух контактных проводов. Для присоединения к контактному проводу питающих проводов применяются питающие зажимы (рис. 2.4, г); они отличаются от обыкновенных зажимов тем, что в верхнем приливе предусмотрено несквозное отверстие для впаивания питающего провода.

Закрепление подвесных зажимов в выработке может быть произведено двумя способами. В одном случае подвесной зажим навинчивается на изоляционный болт 4 подвеса (болтодержателя) 3 (рис. 2.5), который закрепляется непосредственно на крепи откаточной выработки при помощи крышки 2. Такой способ подвески называется жестким.

Рис. 2.4. Подвесная арматура для контактной сети: 1 и 2 – щеки; 3 –болт; 4 – гайка.

В другом случае головка зажима навинчивается на изоляционный болт подвеса, подвешиваемого к боковой крепи выработки при помощи поперечных поддерживающих тросов или оттяжек. Такой способ подвески называется эластичным или гибким.

Гибкий способ подвески по сравнению с жестким значительно улучшает токоснимание. Кроме того, на подвеску контактного провода при этом способе меньшее влияние оказывает колебание высоты откаточной выработки. Однако подвеску контактного провода на оттяжках можно осуществить только в достаточно высоких откаточных выработках.

Рис. 2.5. Подвесы для крепления зажимов: 1 – подвес для эластичного крепления при помощи оттяжки; 2 и 3 – соответственно крышка и корпус потолочного подвеса; 4 –изоляционный болт.

Согласно правилам безопасности в настоящее время в подземных выработках допускается исключительно эластичная подвеска контактного провода. В местах пересечения тяговой сети с уклонами, бремсбергами и другими выработками контактный провод подвешивается жестко, так как в этих случаях требуется фиксация высоты его подвески.

На рис. 2.6 показана эластичная подвеска контактного провода в выработках, закрепленных различными видами крепи.

Контактный провод 2 удерживается под кровлей выработки подвесным зажимом, который крепится к подвесу (держателю) 1. Последний на оттяжках 4 крепится к боковым стенкам выработки посредством крюков 5, 6 или хомутов 8. Для обеспечения двойной изоляции контактного провода от земли используются изоляционный болт подвеса 1 и изоляторы 3, которые вставляются в оттяжки 4. В сухих выработках применяют пряжковые изоляторы, в обводненных – фарфоровые орешковые изоляторы. Для натяжения проволочных оттяжек служат натяжные муфты 7 (с ходом 100 мм) в одной из оттяжек.

Подвеска контактного провода должна производиться при помощи стальной оцинкованной проволоки диаметром 5 мм. Оттяжки контактного провода с обеих сторон изолируются от держателя (подвеса), при этом расстояние от держателя до каждого из изоляторов должно быть не более 0,3 м.

Рис. 2.6. Эластичная подвеска контактного провода: а –при деревянной крепи выработки; б –при бетонной (кирпичной) крепи выработки; в –при арочной металлической крепи

На кривых участках контактной сети, где требуется только оттяжка контактного провода, применяется одноплечий подвес (рис. 2.7, а). Проволока для оттяжки закрепляется в отверстии плеча подвеса. На кривых, где по местным условиям требуется кроме оттяжки провода и его подвеска, применяется подвес (рис. 2.7, б), в котором проволока закрепляется в отверстиях короткого и длинного плечей. Устройство основного корпуса подвеса аналогично устройству описанных выше подвесов.

Если для уменьшения падения напряжения в контактной сети над одной колеей подвешиваются два контактных провода, то соответственно применяются: на прямых участках пути – подвес, показанный на рис. 2.7, в; на кривых участках – подвес, показанный на рис. 2.7, г.

Подвески двух проводов над одним путем необходимо избегать и применять только в исключительных случаях. Для уменьшения падения напряжения необходимо использовать усиливающие (подпитывающие) кабели.

Рис. 2.7. Различные виды подвесов.

Для сращивания и ответвления контактных проводов при дуговых токоприемниках применяются соединительные зажимы (рис. 2.4, в). Комбинация нескольких соединительных зажимов и несложных стальных деталей с пряжковыми или орешковыми изоляторами дает возможность устраивать также и скрещивание контактных воздушных линий.

Контактный провод в зависимости от токоприемника и расположения его на электровозе может подвешиваться как по оси пути (посредине между рельсами), так и сбоку от него. В последнем случае применяют только роликовые токоприемники. При этом контактный провод следует подвешивать строго по прямой линии. При дуговых токоприемниках или пантографах контактный провод следует подвешивать зигзагообразно, чтобы рабочая часть дуги была по возможности длиннее и равномерно изнашивалась. Максимальный вынос провода от оси пути при этом не должен превышать половины рабочей ширины токоприемника.

Расстояние между точками подвески контактного провода на прямых участках пути обычно не превышает 5 м. При подвеске на кривых участках пути расстояние между подвесками принимают исходя из условия максимального смещения провода в сторону от оси пути. Обычно это расстояние находится в пределах 2 – 3 м.

Подвеска контактного провода в откаточных выработках должна производиться таким образом, чтобы расстояние от головки рельса до контактного провода было не менее 1,8 м при механической доставке людей по выработкам и при наличии отдельных выработок или отшитого отделения для передвижения людей.

При отсутствии этих условий высота подвески допускается не ниже 2 м. На площадках, а также в местах пересечения выработок для передвижения людей с выработками, имеющими контактный провод, высота подвески должна быть не ниже 2 м.

При подвеске контактного провода ближе к какой-либо стороне откаточной выработки проход для людей должен устраиваться на противоположной стороне этой выработки.

Подвеска контактного провода допускается в околоствольном дворе при условии, что:

— на время спуска и подъема смены рабочих контактный провод будет отключаться на протяжении не менее 50 м от ствола, по которому производятся спуск и подъем смены;

— подвеска контактного провода в околоствольном дворе на протяжении от указанного ствола до места, откуда начинается механизированная* доставка рабочих, будет произведена на высоте от уровня головки рельса не менее 2,2 м, а в остальных выработках околоствольного двора – не менее 2 м.

На поверхности на территории промышленной площадки высота подвески контактного провода допускается не менее 2,2 м от уровня головки рельса при условии, что откаточные пути не пересекают проезжих и пешеходных дорог. В остальных местах высота подвески должна соответствовать общим правилам устройства электротехнических сооружений.

В местах подвески расстояние от контактного провода до верхняка крепи должно быть не менее 0,2 м. При жесткой подвеске контактного провода подвесная арматура крепится непосредственно к деревянному перекрытию, каменному или бетонному своду выработки, Контактный провод в местах ремонта выработок, а также выгрузки-погрузки длинномерных материалов и оборудования должен быть отключен на время выполнения работ. Допускается выполнение этих работ без отключения провода при условии применения защитного ограждения.

На погрузочных пунктах, погрузочно-разгрузочных площадках п пересечениях выработок, по которым передвигаются люди, а также в местах выхода людей из лав, печей и других выработок должны быть предусмотрены средства для отключения участка провода или защитные ограждения из негорючих изоляционных материалов.

Места пересечения контактного провода с канатами, кабелями, трубами должны быть выполнены таким образом, чтобы исключалась возможность их соприкосновения.

В местах перехода через вентиляционные и противопожарные двери контактный провод должен прерываться или надежно изолироваться. Непрерывность электрической цепи должна осуществляться перемычкой из гибкого негорючего кабеля с суммарным сечением включенных жил не менее сечения контактного провода. Примерная схема такого перехода показана на рис. 2.8.

Контактный провод должен подвешиваться в откаточной выработке ближе к стороне, противоположной проходу для людей. При износе, превышающем 30% для провода сечением 100 мм 2 и более 20% для проводов сечением 65 и 85 мм 2 , эксплуатация контактных проводов не допускается.

Рис. 2.8. Пример выполнения перехода контактного провода через вентиляционные и противопожарные двери: 1 – перемычка из гибкого кабеля; 2 – металлическая трубка, заполненная глиной; 3 –натяжной крюк; 4 – такелажный изолятор; 5 – натяжная муфта; 6 – питающий зажим; 7 – подвесное устройство (подвес с зажимом); 8 – эластичная подвеска кабеля; 9 –контактный провод.

Питающие и усиливающие кабели должны подключаться к контактному проводу гибким кабелем с оболочкой, не распространяющей горение, через автоматические выключатели или секционные разъединители. Жилы кабелей отрицательной полярности должны подключаться к рельсовому пути с помощью отдельных шин, привариваемых к рельсам или подсоединяемых к ним с помощью специальных болтовых зажимов.

От тяговой подстанции до места присоединения кабели в подземных условиях подвешиваются на креплении в верхнем углу откаточной выработки с расчетом, чтобы подвижной состав не мог их повредить. Подвеска осуществляется эластично при помощи специальных приспособлений (скоб, кронштейнов и т. п.). Броня кабеля заземляется. На питающих и отсасывающих пунктах кабели вводятся в концевые или соединительные муфты. Питающий провод с резиновой изоляцией выходит из муфты и через участковый разъединитель идет к контактному проводу, где он присоединяется при помощи специального питающего зажима. Из той, же муфты в газовой трубе отходит отсасывающий кабель, который при помощи специальных наконечников приваривается к обеим ниткам рельсового пути.

Разъединитель и муфта устанавливаются в специальной нише, кожух выключателя и муфта заземляются.

До начала производства работ по монтажу контактной сети необходимо проверить: габариты откаточных выработок; наличие оборудования, арматуры и материалов; готовность рельсовых путей; состояние и крепление откаточных выработок.

Такая проверка даст возможность своевременно исправить возможные дефекты, дополнить и заменить арматуру и материалы до начала монтажа и, следовательно, без особых помех выполнить монтаж и пустить вовремя электровозную откатку.

Источник