- Строение водорослей

- Энциклопедия «Жизнь растений» ФОТОТРОФНЫЙ, ГЕТЕРОТРОФНЫЙ И МИКСОТРОФНЫЙ ТИПЫ ПИТАНИЯ ВОДОРОСЛЕЙ

- Питание водорослей: способ, пищевые цепи и типы

- Основные особенности автотрофов

- Гетеротрофы

- Питание водорослей

- Важные моменты

- Типы морфологической дифференциации водорослевого слоевища

- Отдел сине-зеленые водоросли

- Специфические особенности

- Особенности химического состава

Строение водорослей

Водоросли относятся к низшим растениям, наиболее примитивным: у них отсутствует разделение организма на стебель, корень и листья. Спешу заметить, что термин «низшие растения» — отжившее понятие, использовавшееся в ботанике до второй половины XX века.

Современная биология не считает дифференциацию тканей определяющим различием, сейчас существенным считают фундаментальные различия в строение клеток, обмене веществ. Тем не менее, во многих устаревших пособиях этот термин используется, и я обязан предупредить вас о нем.

Наука о водорослях называется альгология (от лат. alga — морская трава, водоросль и греч. λόγος — учение).

Среди водорослей есть одноклеточные и многоклеточные, некоторые водоросли достигают в длину 100-200 метров. Способ питания водорослей автотрофный: они синтезируют органические вещества в процессе фотосинтеза. Солнечный свет, проходя через толщу воды, рассеивается, что делает фотосинтез с увеличением глубины все труднее и труднее. Поэтому кроме хлорофилла они часто имеют и другие пигменты.

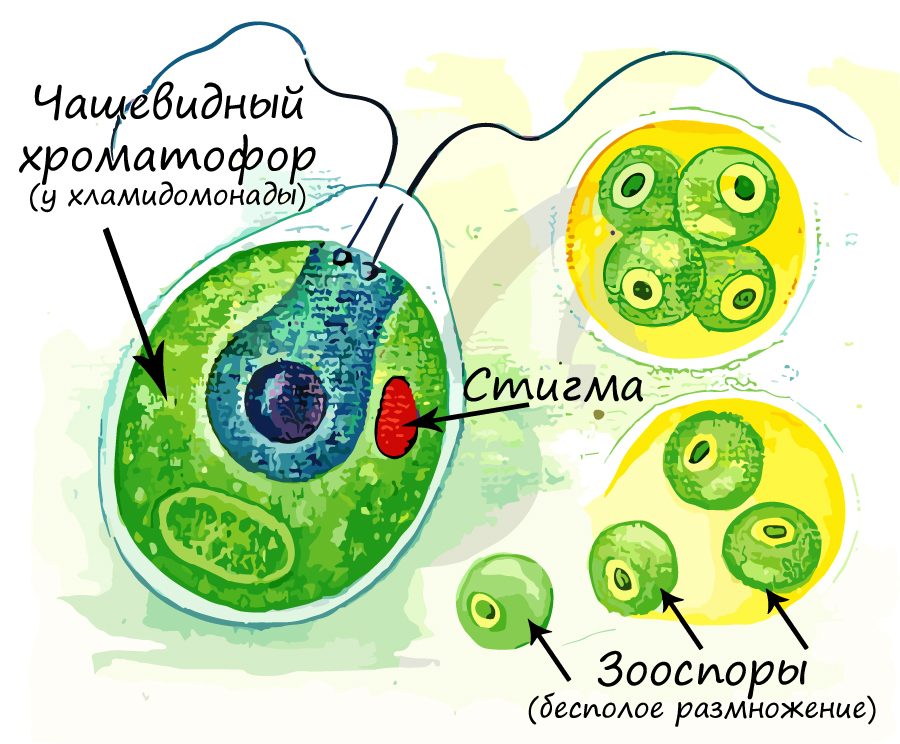

Клетки водорослей характеризуются наличием клеточной стенки (из целлюлозы и гликопротеинов — от греч. glykys сладкий (углеводы) + греч. prōtos — первый, важнейший (белок)) Органоиды располагаются в цитоплазме (син. — внеядерной протоплазме), где также располагается(-ются) один или несколько хроматофоров. Размножение происходит бесполым, вегетативным или половым путем.

Тело водорослей представлено слоевищем (син. — талломом) — недифференцированным скоплением клеток. С помощью ризоидов (от др.-греч. ῥίζα — корень и εἶδος — вид) водоросли прикрепляются к субстрату (камням, коралловым полипам), функцию всасывания ризоиды не выполняют. У водорослей отсутствуют настоящие ткани, механических тканей нет, так как таллом водоросли поддерживается (парит) в толще воды. Нет проводящих тканей: каждая клетка имеет доступ к воде напрямую, так что в клетку из окружающей воды поступает кислород, а в воду удаляется углекислый газ.

Хроматофор (от греч. chroma — цвет и phoros — несущий) — органелла в клетке водоросли, аналогичная хлоропласту и осуществляющая фотосинтез. Отличается от хлоропласта упрощенным строением, меньшим размером и иным составом хлорофилла. Внешне отличаются между собой по форме, хроматофор может быть: чашевидный, спиралевидный, в виде незамкнутых колец, цилиндрические, лентовидные, дисковидные. В хроматофорах находятся пигменты, которые придают окраску растению.

Система вакуолей в клетках водорослей развита отлично, в подвижных клетках водорослей можно обнаружить пульсирующие (сократительные) вакуоли. Их основная функция — поддержание постоянного осмотического давления внутри клетки. Вообразите: в глубине океана находится клетка водоросли, в которую постоянно поступает много воды. Если бы не было таких сократительных вакуолей, то клетка просто лопнула бы, но их работа обеспечивает удаление избытка воды.

Также у многих подвижных водорослей в клетках присутствует светочувствительный глазок (стигма), что обуславливает их чувствительность к свету — фототаксис. Подвижные водоросли стремятся занять как можно более освещенное место, чтобы активно шел процесс фотосинтеза.

Жизненный цикл водорослей

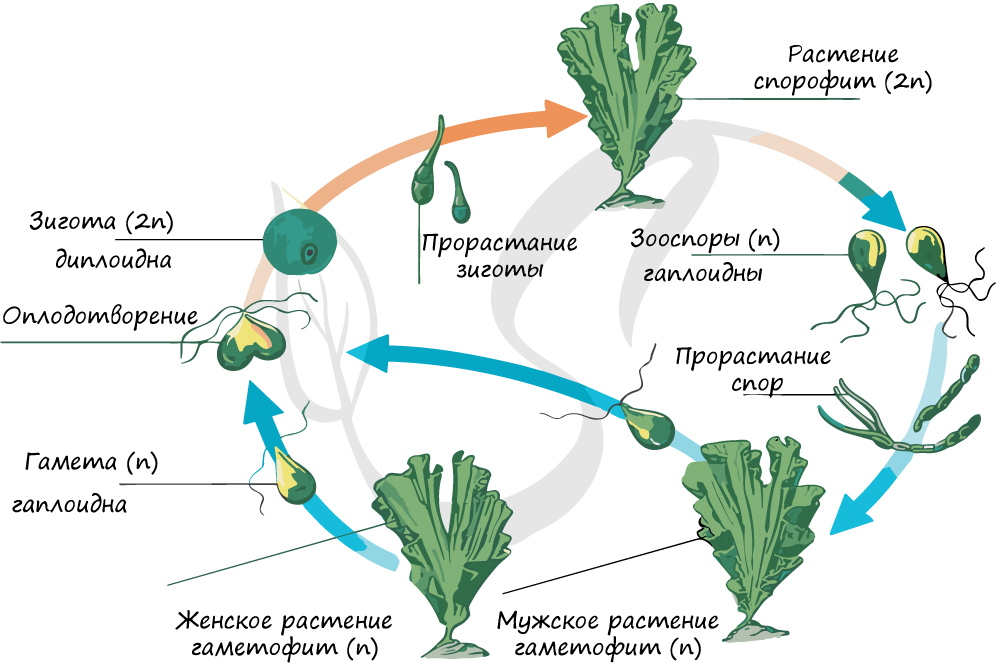

Жизненные циклы водорослей разнообразны, обусловлены рядом экологических факторов. Мы разберем жизненный цикл на примере зеленой водоросли ульвы (морского салата).

Для начала отметим, что в целом жизненный цикл водорослей представляет собой чередование двух фаз: гаплоидной (гаметофита) и диплоидной (спорофита). Гаплоидной фазой называется фаза, при которой клеточные ядра содержат непарный (половинный) набор хромосом. К гаплоидной фазе всегда принадлежат гаметы: сперматозоиды, спермии (отличающиеся от сперматозоидов отсутствием жгутика), яйцеклетки.

При слиянии двух гамет: яйцеклетки (n) и спермия (n) образуется зигота (2n) из которой развивается спорофит (2n), таким образом, в спорофите восстанавливается диплоидный набор хромосом. В зооспорангии на спорофите в результате мейоза образуются зооспоры (n), которые делятся митозом, порастают и образуют мужские и женские гаметофиты (n). Клетки гаметофитов делятся митозом, образуются гаметы (n), которые сливаются в зиготу (2n), цикл замыкается.

Типы половых процессов

У водорослей выделяют несколько типов полового процесса:

- Изогамия — копулирующие элементы (гаметы) не отличаются друг от друга, подвижны

- Анизогамия — от греч. anisos неравный и gamos брак (гетерогамия) — при таком типе копулирующие элементы различаются по размерам, форме, величине, поведению

- Оогамия — от др. греч. ᾠόν яйцо и γάμος брак — копулирующие элементы резко отличаются друг от друга: крупная женская гамета без жгутиков обычно с мужской мелкой подвижной гаметой. Допустимо считать оогамию в некотором смысле подтипом анизогамии.

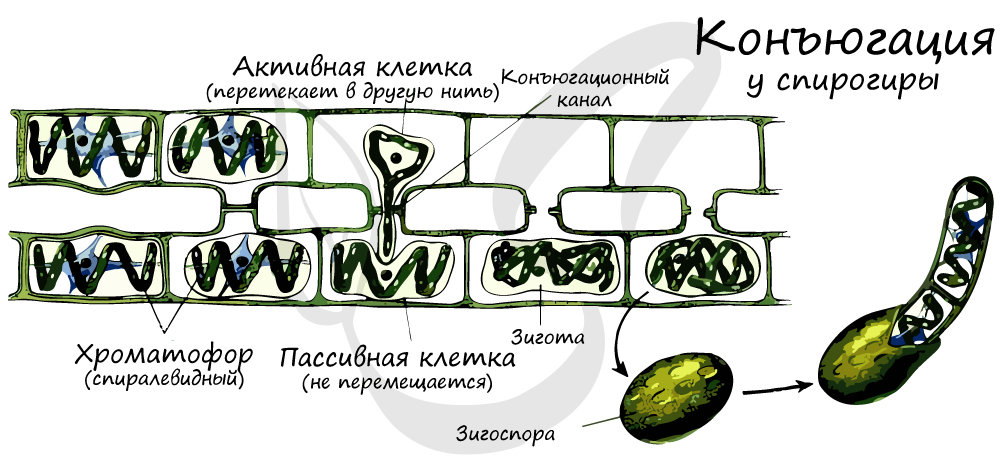

Особо стоит выделить тип полового процесса — конъюгацию. Конъюгация отличается тем, что сливаются не гаметы, а обычные вегетативные клетки, лишенные жгутиков. Клетки соединяются друг с другом с помощью боковых выростов, формируется копуляционный (конъюгационный) канал, по которому содержимое из одной клетки перетекает в другую — образуется зигоспора. В дальнейшем из зигоспоры развивается новая водоросль.

Отметим, что зооспора представляет собой подвижную клетку, которая способна двигаться в воде с помощью жгутиков. Образуется она в зооспорангии. Зооспора участвует в бесполом размножении у многих водорослей и простейших грибов. У некоторых водорослей имеются апланоспоры (гр. aplanes неподвижный + spora семя) — неподвижные безжгутиковые споры. Зооспоры и апланоспоры выходят в окружающую среду, разрывая стенки спорангия, в котором они находятся.

Значение водорослей

В Мировом океане водоросли составляют основную часть биомассы. Именно они являются главными продуцентами (производителями) органического вещества, преобразуя в ходе фотосинтеза энергию солнечного света в энергию химических связей. Значение водорослей для человека трудно переоценить: содержащиеся в них вещества необходимы для нормального роста и развития животных и человека (к примеру, морская капуста (ламинария) отличается большим содержанием йода.)

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Энциклопедия «Жизнь растений»

ФОТОТРОФНЫЙ, ГЕТЕРОТРОФНЫЙ И МИКСОТРОФНЫЙ ТИПЫ ПИТАНИЯ ВОДОРОСЛЕЙ

ФОТОТРОФНЫЙ, ГЕТЕРОТРОФНЫЙ И МИКСОТРОФНЫЙ ТИПЫ ПИТАНИЯ ВОДОРОСЛЕЙ

Фотоавтотрофный способ питания с помощью фотосинтеза по масштабам и значимости стал, как мы видели, одним из основных способов питания водорослей и других зеленых растений. В разных отделах водорослей есть виды, которые являются строгими (облигатными) фотосинтетиками. К их числу относятся, например, из сине-зеленых водорослей Anabaena cylindrica, A. variabilis, Anacystis nidulans, некоторые штаммы Nostoc muscorum и др.; из зеленых — ряд видов Chlorococcum, некоторые виды Chlamydomonas, такие виды Xanthophyta, как Polyedriella helvetica и Monodus subterranea; ряд штаммов диатомей.

Однако многие водоросли обладают способностью достаточно легко переключаться в определенных условиях с фотоавтотрофного способа питания на ассимиляцию различных органических соединений и осуществлять гетеротрофный или фотогетеротрофный тип питания или сочетать эти способы питания с фотосинтезом.

Способность к росту на органических средах в темноте или на свету в отсутствие С02 показана для большого числа видов, относящихся к сине-зеленым, зеленым, желто-зеленым, диатомовым и другим водорослям.

Известны также формы водорослей, которые относятся к числу ауксотрофных организмов и нуждаются в экзогенных источниках некоторых физиологически активных органических веществ, в частности в витаминах В12, В1 в биотине.

Таким образом, многие водоросли, обладая способностью осуществлять фотосинтез, не являются в то же время облигатными фотоавтотрофными организмами и отличаются высокой пластичностью и большим разнообразием типов питания.

Способность водорослей усваивать те или иные органические вещества существенным образом зависит не только от химической природы этих веществ, но и от генетических свойств штамма. Так, например, сравнительное изучение способности различных видов и штаммов хлореллы использовать для гетеротрофного роста (в темноте) такие углеводы, как глюкоза, галактоза, манноза, фруктоза, арабиноза, мальтоза, лактоза и сахароза, показало, что наилучшим источником углерода для большинства культур является глюкоза. Вместе с тем среди изученных форм хлореллы были обнаружены и такие штаммы, которые росли на галактозе значительно лучше, чем на глюкозе. Ряд штаммов эффективно иснользовали как глюкозу, так и галактозу. Некоторые формы использовали фруктозу примерно так же, как глюкозу, но в несколько раз хуже росли на среде с галактозой. Малопригодными в качестве источника углерода для большинства культур оказались манноза, фруктоза, лактоза и сахароза, хотя некоторые штаммы хлореллы могли использовать и эти сахара. Такое же разнообразие свойств штаммов в отношении их способности использовать различные сахара найдено и для других зеленых, а также сине-зеленых и желто-зеленых и некоторых других водорослей.

В качестве органического источника углерода для гетеротрофного роста водорослей пригодны также ацетат, пируват и некоторые другие органические кислоты, хотя степень и характер их использования, так же как и в случае ассимиляции сахаров, зависит от свойств культур.

Гетеротрофпый рост водорослей в темноте идет значительно медленное, чем автотрофный рост на свету. При освещении водорослей, культивируемых на средах, например с глюкозой, но без С02, наблюдается повышение скорости их роста и усвоения глюкозы. При этом культуры переходят к фотогетеротрофпому типу питания, когда АТФ, возникающая в реакциях фотосинтетического фосфорилирования, используется для ассимиляции глюкозы. На примере ряда штаммов хлореллы показано, что в случае обеспечения углекислотой культур, выращиваемых на свету на среде с глюкозой, клетки водорослей могут переходить к миксотрофному типу питания. Скорость роста и продуктивность таких культур превышают скорость их роста при автотрофном питании и равна примерно сумме их продуктивности при фотогетеротрофном и автотрофном питании. Вместе с тем это, очевидно, не является общей закономерностью, и соотношение различных типов питания в клетках водорослей может существенно меняться в зависимости от физиолого-биохимических свойств культуры и особенностей организации внутриклеточных регуляторных процессов. В результате изучения путей биохимических превращений органических веществ, поглощаемых клетками разных водорослей в условиях фотогетеротрофного и миксотрофного питания, а также изменения активности хлоропластных и цитоплазматических ферментов при переходе от автотрофного к указанным типам питания, сейчас начинают проясняться некоторые внутренние механизмы перестройки метаболизма водорослей при смене типов питания. В ряде случаев переход к фотогетеротрофному питанию сопряжен с индукцией дополнительных ферментных систем, участвующих в преобразовании поглощаемых клеткой органических веществ. Так, например, показана индукция изоцитратлиазы у Euglena gracilis под влиянием ацетата. У некоторых форм хлореллы найдена под влиянием сахарозы индукция инвертазы, которая расщепляет молекулу этого сахара на глюкозу и фруктозу. Активность некоторых ферментов фотосинтетического аппарата, в частности ферментов цикла Кальвина, может несколько снижаться при переходе культур водорослей к использованию органических источников углерода. Поглощаемые клетками органические вещества иногда окисляются до С02, которая в дальнейшем может использоваться в реакциях фотосинтеза. С другой стороны, может иметь место и прямое использование органических источников углерода: ацетата — через цикл глиоксиловой кислоты, глюкозы — через гексокиназпую реакцию. Возможность прямой (не опосредованной через фотосинтез) ассимиляции углерода из органических источников показана, например, для Chlamydomonas mundata и Chlamydobotrys stellata, когда усвоение ацетата этими водорослями практически не изменялось при экспериментальном выключении фотосинтетического аппарата с помощью специфических ингибиторов фотосинтеза. Аналогичную картину наблюдали на Chlamydomonas reinhardii: фотосинтетический аппарат ингибировали с помощью рифампицина — специфического ингибитора синтеза хлоропластных РНК, а рост водорослей поддерживали с помощью глюкозы.

Помимо использования органических соединений в качестве источника углерода, водоросли способны переключаться с ассимиляции неорганического нитратного азота на усвоение органических источников азота — мочевины, амидов и некоторых аминокислот. Гетеротрофпая ассимиляция азота — усвоение азота из органических соединений — неоднократно доказана для водорослей как факультативная форма азотного питания.

При этом, так же как и в случае усвоения углеводов и органических кислот, использование водорослями аминокислот существенным образом зависит от физиолого-биохимических свойств штаммов. Показано, что такие аминокислоты, как аргинин, гликокол, орнитин, могут использовать все штаммы хлореллы, в то время как аланин, аспарагин, серии, цистеин — только отдельные культуры. Лизин, валин, гистидин, метионин и триптофан приводили к подавлению роста некоторых форм водорослей.

Одной из характерных особенностей некоторых представителей сине-зеленых водорослей является их способность обходиться вообще без связанных форм азота и осуществлять фиксацию свободного азота атмосферы аналогично азотфиксирующим микроорганизмам.

Многообразие и пластичность способов питания водорослей позволяют им иметь широкие ареалы и занимать разнообразные экологические ниши.

Исследование способов питания водорослей позволило ввести многие из них в промышленную (массовую) культуру.

Источник

Питание водорослей: способ, пищевые цепи и типы

Питание водорослей является типичным примером получения ими энергии для жизни. К примеру, растения используют солнечную энергию, а животные питаются растениями, которых съедают другие хищники.

Пищевая цепочка представляет собой последовательность того, кто кого съедает в экосистеме (биологическом сообществе) для приобретения питательных веществ и той энергии, которая поддерживают жизнедеятельность.

Основные особенности автотрофов

Автотрофами именуют живые организмы, производящие собственную пищу (органического происхождения) из простых молекул. Выделяют два основных типа автотрофов:

Фотоавтотрофы (фотосинтезирующие организмы), например, растения, которые используют энергию солнца для их преобразования в органические вещества — углеводы путем фотосинтеза из углекислого газа. Иными примерами фотоавтотрофов являются цианобактерии и водоросли.

Хемоавтотрофы приобретают органические соединения посредством химических реакций, в которых задействованы определенные неорганические соединения: аммиак, сероводород, водород.

Именно автотрофы считаются базой любой экосистемы на нашей планете. Они входят во многие пищевые сети и цепи, а энергия, которая получается в ходе хемосинтеза либо фотосинтеза, поддерживается остальными организмами экологических систем.

Говоря о том, какой способ питания для водорослей характерен, отметим, что они — типичные представители фотоавтотрофов. Если ведется речь о значении в питательных цепочках, то автотрофы называют производителями либо продуцентами.

Гетеротрофы

Чем характеризуется такая цепь питания? Водоросли применяют химическую либо солнечную энергию для производства из углекислого газа собственной пищи (углеводов). Гетеротрофы вместо энергии солнца получают энергию, используя побочные продукты либо иные организмы. Их типичными примерами являются грибы, животные, бактерии, люди. Есть несколько вариантов гетеротрофов с разнообразными экологическими функциями: от насекомых до грибов.

Питание водорослей

Водоросли, являясь фототрофными организмами, могут существовать только при наличии солнечного света, минеральных веществ, а также органических соединений. Основной средой их обитания является вода.

Существуют некоторые сообщества водорослей:

- планктонные;

- бентосные водоросли;

- наземные;

- почвенные;

- горячих источников;

- снега и льда;

- соленых водоемов;

- в известковом субстрате

Специфичность их питания состоит в том, что в отличие от животных организмов и бактерий, в процессе эволюции у водорослей выработалась способность применять для своего питания полностью окисленные неорганические соединения: воду и углекислоту.

Питание водорослей осуществляется благодаря солнечной энергии, сопровождается данный процесс выделением молекулярного кислорода.

Применение световой энергии для сложных биологических синтезов у водорослей является возможным благодаря тому, что у растений есть комплекс пигментов, поглощающих свет. Из них особое значение имеет хлорофилл.

Процесс углеродного и светового питания растений именуют фотосинтезом. В общем виде питание водорослей соответствует следующему химическому уравнению:

CO2+12H2O = C6H2O6+6H2O+2815680 Дж

На каждые 6 грамм-молекул воды и кислоты синтезируется одна грамм-молекула глюкозы. В ходе процесса выделяется 2815680 Дж энергии, образуется 6 грамм-молекул кислорода.

Функция процесса состоит в биохимическом преобразовании световой энергии в химическую энергию.

Важные моменты

Каждый вариант пищевых цепей завершается хищником либо суперхищником, то есть существом, которое не имеет естественных врагов. Например, это акула, крокодил, медведь. Их называют «хозяевами» собственных экологических систем. Если один из организмов умирает, его съедают детритофаги (черви, стервятники, крабы, гиены). Оставшаяся часть разлагается бактериями и грибами (редуцентами), продолжается обмен энергии.

Типы морфологической дифференциации водорослевого слоевища

Питание водорослей сопровождается перетеканием энергии, ее потеря характерна для каждого звена пищевой цепи.

Для одноклеточных жгутиконосцев характерна определенная организация. Амебоидная присуща видам, которые лишены плотной оболочки, а для передвижения используют цитоплазматические отростки. Пальмеллоидная образована клетками, которые погружены в тетраспору (общую слизь).

Ценобии — это колонии одноклеточных, в которых разделены между группами особей функции.

Отдел сине-зеленые водоросли

Он насчитывает порядка двух тысяч видов. Эта древнейшая группа водорослей, остатки которых найдены в докембрийских отложениях. Для них характерен фотоавторофный способ питания. Именно эта группа водорослей максимально распространена в природе.

Есть среди них и одноклеточные формы. В сине-зеленых водорослях нет четкого ядра, митохондрий, оформленных пластид, а пигменты располагаются в ламеллах — особых фотосинтетических пластинах.

Специфические особенности

Размножение осуществляется простым делением клетки для одноклеточных видов, для нитчатых — благодаря фрагментам материнской нити. Они могут фиксировать азот, поэтому поселяются в тех местах, в которых практически нет питательной среды. Такой способ питания водорослей позволяет им комфортно существовать даже на вулканах после их извержения.

Зеленые водоросли имеют хлорофиллы «а» и «б». Такой набор есть у высших и эвгленовых растений. У них также есть определенный набор дополнительных пигментов, в том числе ксантофиллы: зеаксантин, лютеин.

Для них характерен фотоавтотрофный тип питания водорослей, связанный с фотосинтезом по значимости и масштабам. В различных отделах есть такие виды, которые можно именовать строгими фотосинтетиками.

Особенности химического состава

Питание водорослей можно объяснить на основе их химического состава. Он неоднороден. В зеленых водорослях отмечается повышенное содержание белков — 40-45%. В их числе — аланин, лейпин, бикарбоновые кислоты, алгинин. До 30% в них присутствуют углеводы, до 10% — липиды. В золе есть медь, цинк.

Питание водорослей неразрывно связано с солнечной энергией и фотосинтезом. В настоящее время существенно возрос интерес к водорослям не только как к источнику питательных веществ, но и как к прекрасному сырью для получения биодизельного топлива.

Актуальными являются установки по выращиванию бурых водорослей, которые затем перерабатываются в экологически безопасное биодизельное топливо.

Водоросли — незаменимые помощники космических исследований. С их помощью экипаж космического корабля получает кислород. Подходит для подобных целей простейшая водоросль — хлорелла, отличающаяся высокой активностью фотосинтеза. Опытные водорослевые установки уже функционируют на территории нашей страны, а также в европейских государствах.

Являясь автотрофами, синтезируя из неорганических веществ органические соединения, они используют солнечный свет, получая нужное питание. Осуществляется это посредством фотосинтеза — серьезного процесса, который состоит из двух фаз: световой и темновой.

Первая фаза связана с выбиванием из хлорофилла хроматофора пучками света электронов, требуемых для некоторых процессов: фотофосфорилированием (преобразуется АДФ в АТФ), фотолиз воды (выделение гидроксильных групп), скопление НАДФ, углекислого газа, водорода.

Во время темновой фазы все то, что накопилось за день, применяется в цикле Кальвина. Продукт биохимических реакций — глюкоза, она и является пищей для водорослей.

Источник