Фотосинтез

Типы питания

По типу питания живые организмы делятся на автотрофы, гетеротрофы и миксотрофы. Автотрофы (греч. αὐτός — сам + τροφ — пища) — организмы, которые самостоятельно способны синтезировать органические вещества из неорганических. Гетеротрофы (греч. ἕτερος — иной + τροφή — пища) — организмы, использующие для питания готовые органические вещества.

Наконец, миксотрофы (греч. μῖξις — смешение + τροφή — пища) — организмы, которые могут использовать как гетеротрофный, так и автотрофный способ питания. К примеру, эвглена зеленая на свету начинает фотосинтезировать, а в темноте питается гетеротрофно.

Фотосинтез

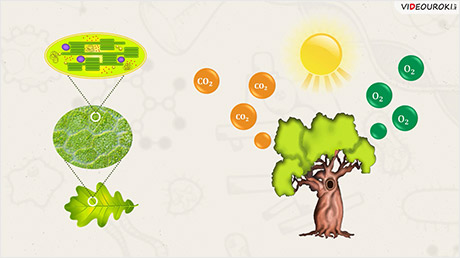

Фотосинтез (греч. φῶς — свет и σύνθεσις — синтез) — сложный химический процесс преобразования энергии квантов света в энергию химических связей. В результате фотосинтеза происходит синтез органических веществ из неорганических.

Этот процесс уникален и происходит только в растительных клетках, а также у некоторых бактерий. Фотосинтез осуществляется при участии хлорофилла (греч. χλωρός — зелёный и φύλλον — лист) — зеленого пигмента, окрашивающего органы растений в зеленый цвет. Существуют и другие вспомогательные пигменты, которые вместе с хлорофиллом выполняют светособирающую или светозащитную функции.

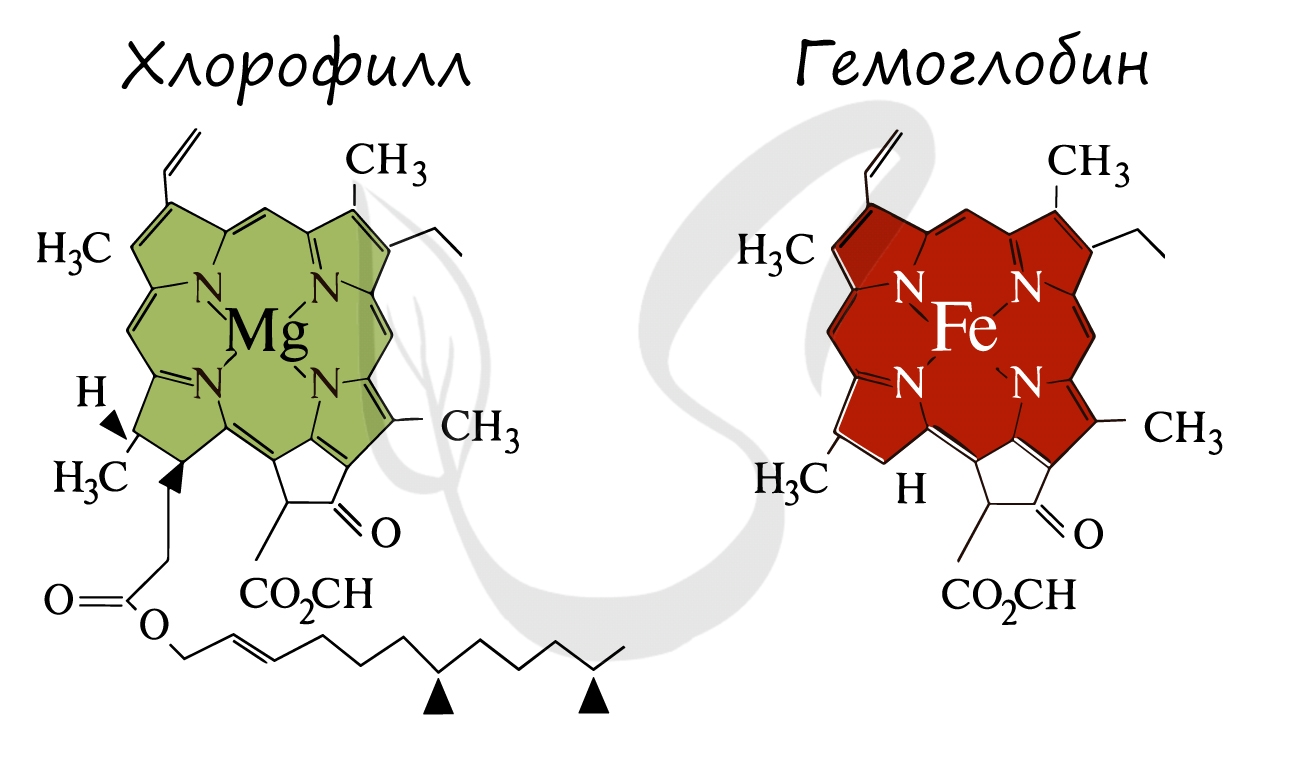

Ниже вы увидите сравнение строения хлорофилла и гемоглобина. Обратите внимание, что в центре молекулы хлорофилла находится ион Mg.

В высшей степени гениально значение процесса фотосинтеза подчеркнул русский ученый К.А. Тимирязев: «Все органические вещества, как бы они ни были разнообразны, где бы они ни встречались, в растении ли, в животном или человеке, прошли через лист, произошли от веществ, выработанных листом. Вне листа или, вернее, вне хлорофиллового зерна в природе не существует лаборатории, где бы выделялось органическое вещество. Во всех других органах и организмах оно превращается, преобразуется, только здесь оно образуется вновь из вещества неорганического»

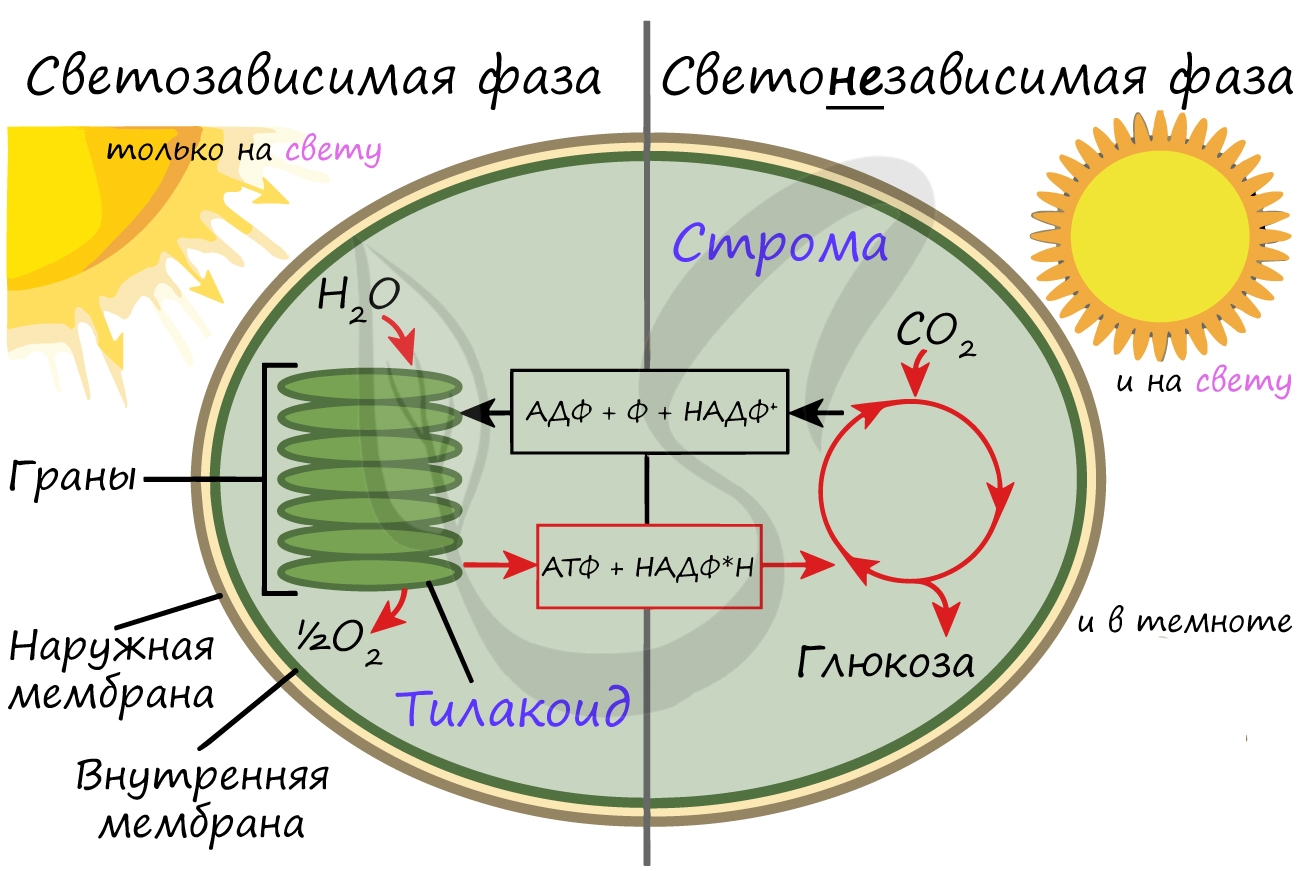

Более подробно мы обсудим значение фотосинтеза в завершение этой статьи. Фотосинтез состоит из двух фаз: светозависимой (световой) и светонезависимой (темновой). Я рекомендую использовать названия светозависимая и светонезависимая, так как они способствуют более глубокому (и правильному!) пониманию фотосинтеза.

Светозависимая фаза (световая)

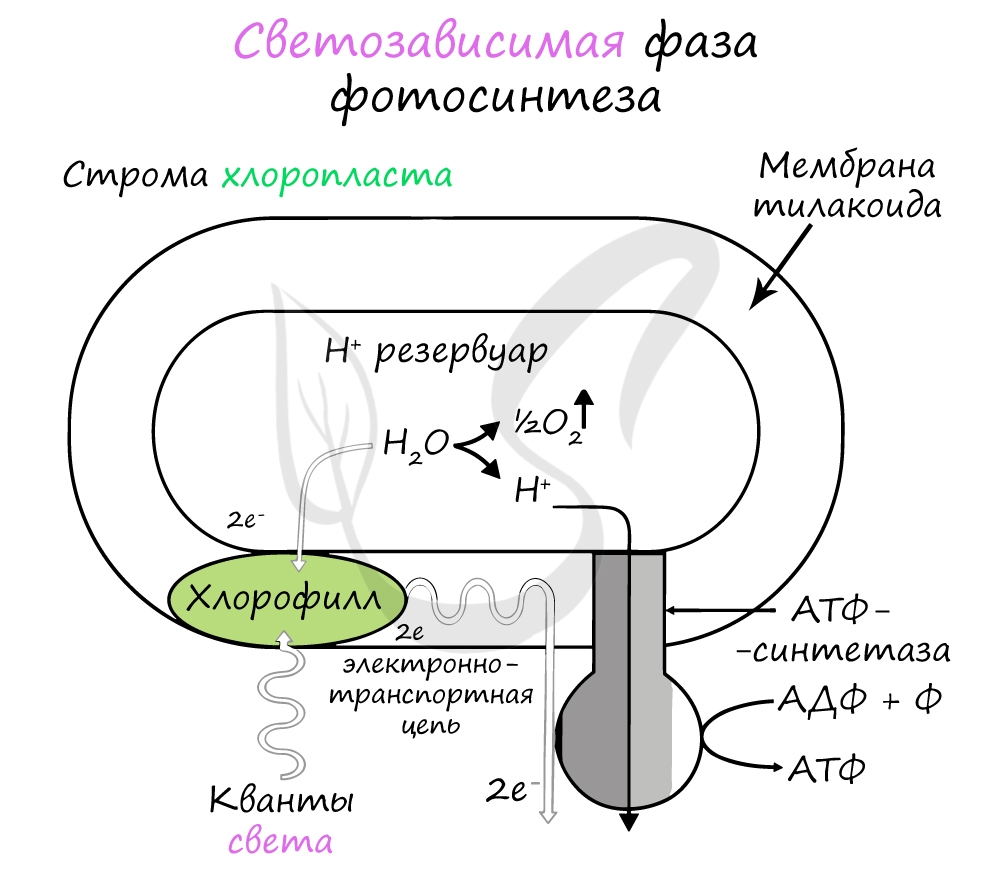

Эта фаза происходит только на свету на мембранах тилакоидов в хлоропластах. В ней принимают участие различные ферменты, белки-переносчики, молекулы АТФ-синтетазы и зеленый пигмент хлорофилл.

Хлорофилл выполняет две функции: поглощения и передачи энергии. При воздействии кванта света хлорофилл теряет электрон, переходя в возбужденное состояние. С помощью переносчиков электроны скапливаются с наружной поверхности мембраны тилакоидов, тем временем внутри тилакоида происходит фотолиз воды (разложение под действием света):

Гидроксид-ионы отдают лишний электрон, превращаясь в реакционно способные радикалы OH, которые собираются вместе и образуют молекулу воды и свободный кислород (это побочный продукт, который в дальнейшем удаляется в ходе газообмена).

Образовавшиеся при фотолизе воды протоны (H + ) скапливаются с внутренней стороны мембраны тилакоидов, а электроны — с внешней. В результате по обе стороны мембраны накапливаются противоположные заряды.

При достижении критической разницы, часть протонов проталкивается на внешнюю сторону мембраны через канал АТФ-синтетазы. В результате этого выделяется энергия, которая может быть использована для фосфорилирования молекул АДФ:

Протоны, попав на поверхность мембраны тилакоидов, соединяются с электронами и образуют атомарный водород, который используется для восстановления молекулы-переносчика НАДФ (никотинамиддинуклеотидфосфат). Благодаря этому окисленная форма — НАФД + превращается в восстановленную — НАДФ∗H2.

Предлагаю создать квинтэссенцию из полученных нами знаний. Итак, в результате светозависимой фазы фотосинтеза образуются:

- Свободный кислород O2 — в результате фотолиза воды

- АТФ — универсальный источник энергии

- НАДФ∗H2 — форма запасания атомов водорода

Кислород удаляется из клетки как побочный продукт фотосинтеза, он совершенно не нужен растению. АТФ и НАДФ∗H2 в дальнейшем оказываются более полезны: они транспортируются в строму хлоропласта и принимают участие в светонезависимой фазе фотосинтеза.

Светонезависимая (темновая) фаза

Светонезависимая фаза происходит в строме (матриксе) хлоропласта постоянно: и днем, и ночью — вне зависимости от освещения.

При участии АТФ и НАДФ∗H2 происходит восстановление CO2 до глюкозы C6H12O6. В светонезависимой фазе происходит цикл Кальвина, в ходе которого и образуется глюкоза. Для образования одной молекулы глюкозы требуется 6 молекул CO2, 12 НАДФ∗H2 и 18 АТФ.

Таким образом, в результате темновой (светонезависимой) фазы фотосинтеза образуется глюкоза, которая в дальнейшем может быть преобразована в крахмал, служащий для запасания питательных веществ у растений.

Значение фотосинтеза

Значение фотосинтеза невозможно переоценить. Уверенно утверждаю: именно благодаря этому процессу жизнь на Земле приобрела такие чудесные и изумительные формы, какие мы видим вокруг себя: удивительные растения, прекрасные цветы и самые разнообразные животные.

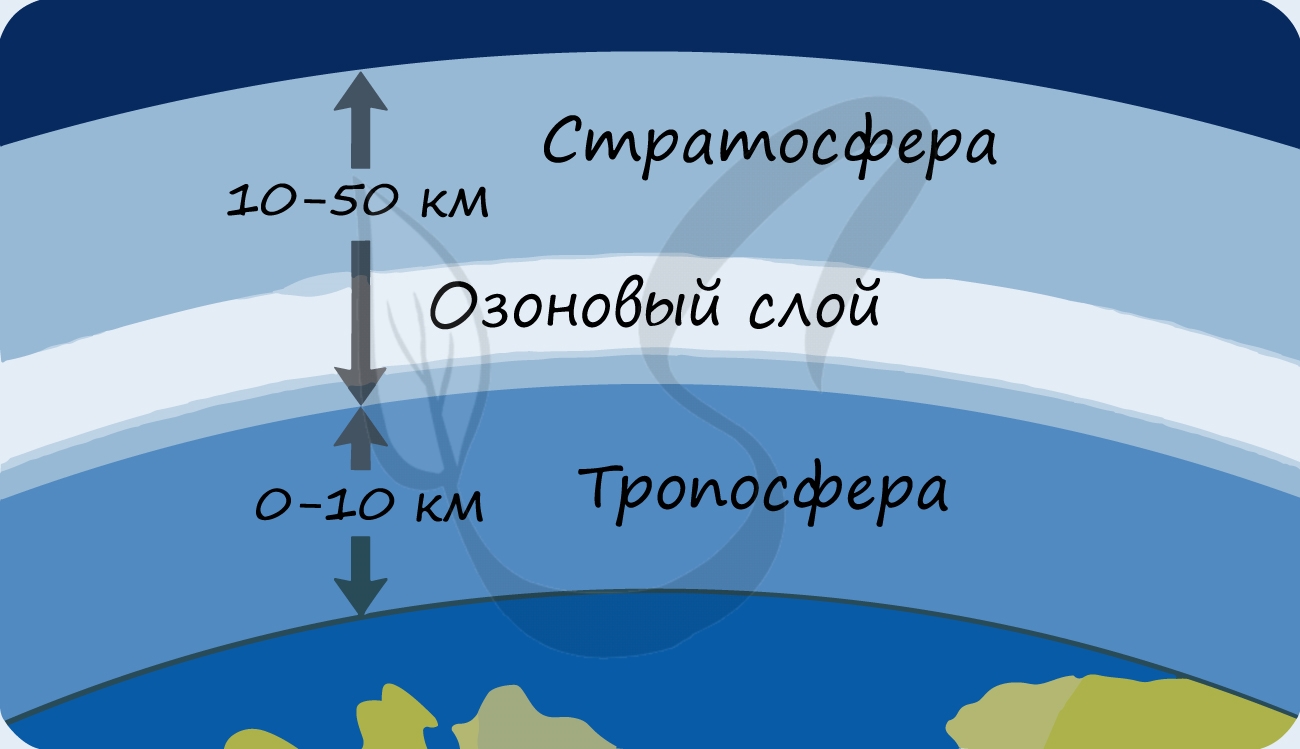

В разделе эволюции мы уже обсуждали, что изначально в составе атмосферы Земли не было кислорода: миллиарды лет назад его начали вырабатывать первые фотосинтезирующие бактерии — сине-зеленые водоросли (цианобактерии). Постепенно кислород накапливался, и со временем на Земле стало возможно аэробное (кислородное) дыхание. Возник озоновый слой, защищающий все живое на нашей планете от губительного ультрафиолета.

Говоря о роли фотосинтеза, выделим следующие функции, объединяющиеся в так называемую космическую роль растений. Итак, растения за счет фотосинтеза:

- Синтезируют органические вещества, являющиеся пищей для всего живого на планете

- Преобразуют энергию света в энергию химических связей, создают органическую массу

- Растения поддерживают определенный процент содержания O2 в атмосфере, очищают ее от избытка CO2

- Способствуют образованию защитного озонового экрана, поглощающего губительное для жизни ультрафиолетовое излучение

Хемосинтез (греч. chemeia – химия + synthesis — синтез)

Хемосинтез — автотрофный тип питания, который характерен для некоторых микроорганизмов, способных создавать органические вещества из неорганических. Это осуществляется за счет энергии, получаемой при окислении других неорганических соединений (железо- , азото-, серосодержащих веществ).

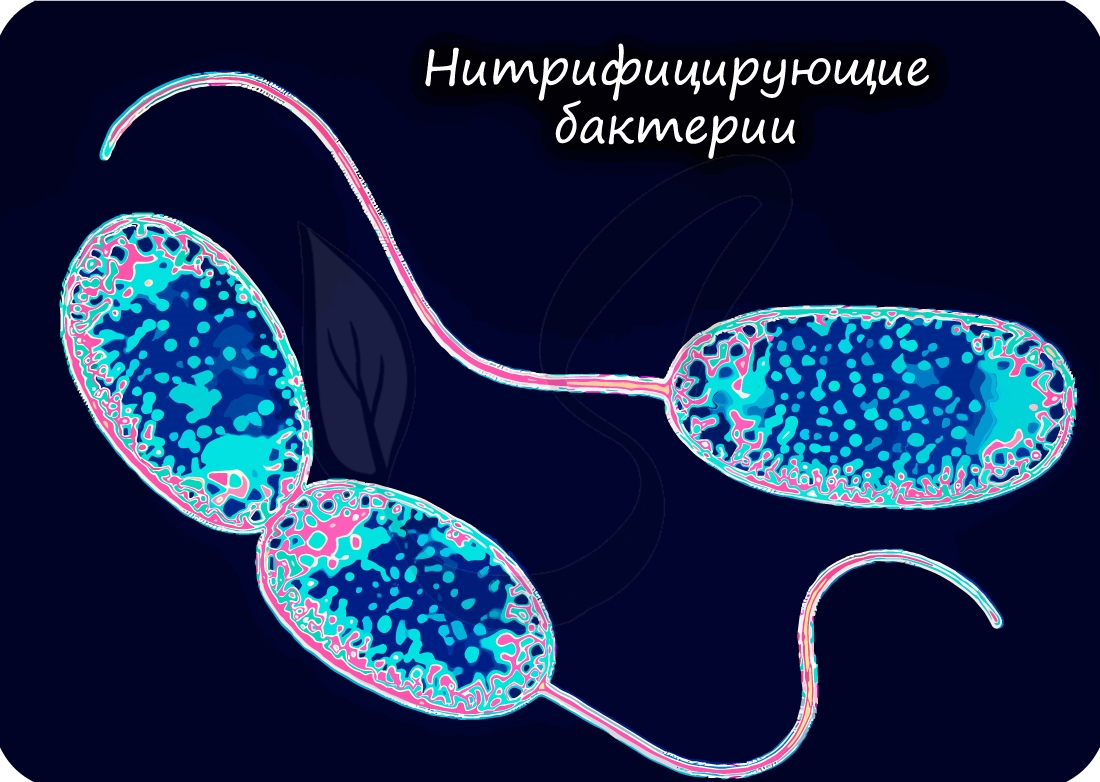

Хемосинтез был открыт русским микробиологом С.Н. Виноградским в 1888 году. Большинство хемосинтезирующих бактерий относится к аэробам, для жизни им необходим кислород.

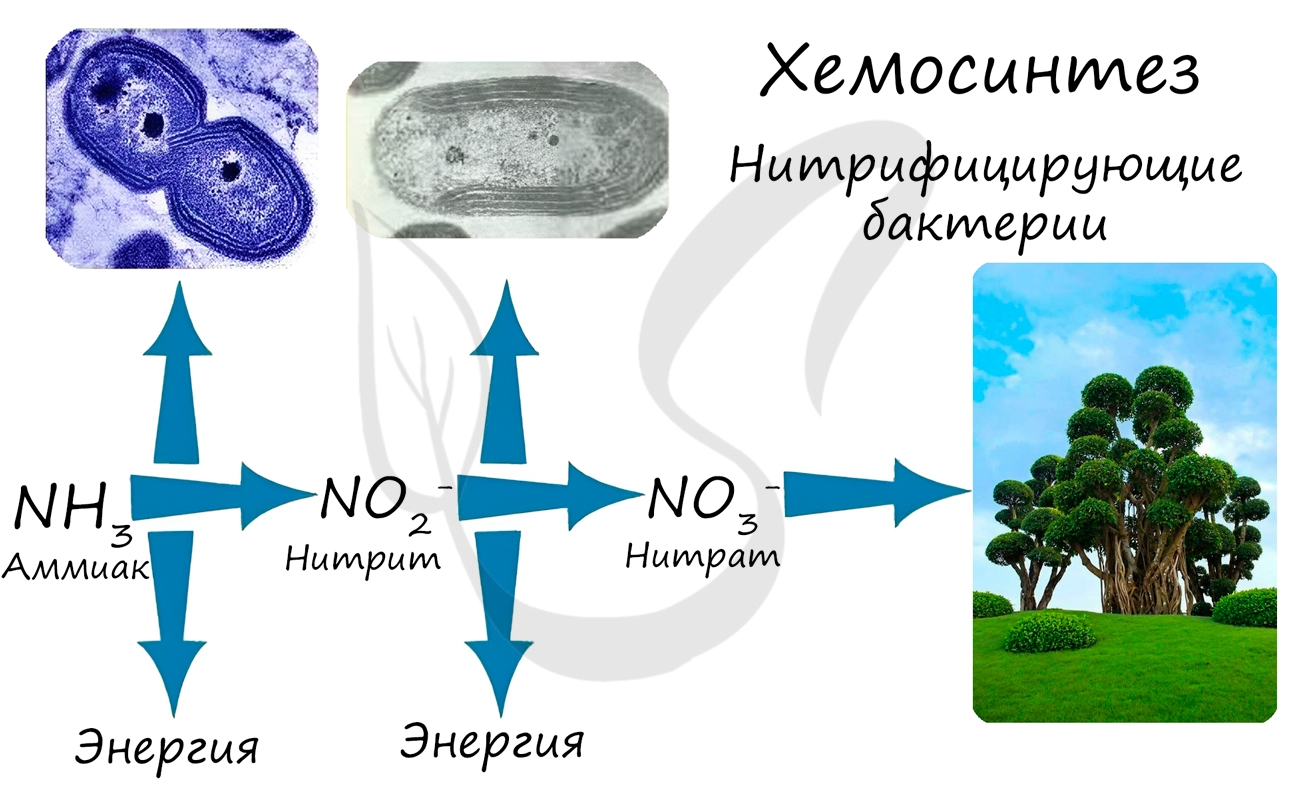

При окислении неорганических веществ выделяется энергия, которую организмы запасают в виде энергии химических связей. Так нитрифицирующие бактерии последовательно окисляют аммиак до нитрита, а затем — нитрата. Нитраты могут быть усвоены растениями и служат удобрением.

Помимо нитрифицирующих бактерий, встречаются:

- Серобактерии — окисляют H2S —> S 0 —> (S +4 O3) 2- —> (S +6 O4) 2-

- Железобактерии — окисляют Fe +2 —>Fe +3

- Водородные бактерии — окисляют H2 —> H +1 2O

- Карбоксидобактерии — окисляют CO до CO2

Значение хемосинтеза

Хемосинтезирующие бактерии являются неотъемлемым звеном круговорота в природе таких элементов как: азот, сера, железо.

Нитрифицирующие бактерии обеспечивают переработку (нейтрализацию) ядовитого вещества — аммиака. Они также обогащают почву нитратами, которые очень важны для нормального роста и развития растений.

Усвоение нитратов происходит за счет клубеньковых бактерий на корнях бобовых растений, однако важно помнить, что клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии, в отличие от нитрифицирующих бактерий, питаются гетеротрофно.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Питание клеток. Фотосинтез. Хемосинтез

Урок 18. Введение в общую биологию и экологию 9 класс ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Питание клеток. Фотосинтез. Хемосинтез»

Всем живым организмам, обитающим на Земле для жизнедеятельности необходима энергия. Которая заключена в связях органических веществ. Организмы получают органические вещества разными путями.

В 80-х гг. XIX в. немецкий биолог Вильгельм Пфеффер разделил все живые организмы по способу питания. Это деление сохранилось и до нашего времени.

Пфеффер заметил, что зелёные растения не нуждаются в притоке органических веществ извне, а сами синтезируют его используя солнечную энергию в процессе фотосинтеза.

Растения, используя энергию солнечного света и поглощая минеральные вещества из почвы и воды, синтезируют органические вещества. Которые необходимы для строительства новых клеток и тканей. А полученная энергия используется для проведения всех необходимых реакций.

Пфеффер назвал такие организмы автотрофами, что означает (от греч. «авто» − сам, «трофе» − пища) «само питающиеся».

Часть автотрофов получают энергию за счёт солнечного света и поэтому их называют фототрофами. К ним относятся растения и цианобактерии.

А некоторые организмы получают энергию за счёт энергии окисления неорганических веществ, и в этом случает их называют хемотрофами. К ним относятся хемотрофные нитрифицирующие бактерии и другие.

За счёт того, что автотрофы сами синтезируют органические вещества из неорганических они не только кормятся сами, но и кормят все остальные живые организмы. Которые нуждаются в готовом органическом веществе. Такие организмы Пфеффер назвал гетеротрофами (др.-греч. ἕτερος — «иной», «различный» и τροφή — «пища»).

К ним относятся все животные, которые извлекают необходимую им энергию из готовых органических веществ, поедая растения или других животных. Затем они перестраивают в своих организмах полученные органические вещества в те, которые им необходимы.

Сюда же можно отнести группу бесхлорофильных растений-паразитов, которые, присасываясь к корням своих собратьев, поглощают необходимые им вещества.

По способу получения пищи гетеротрофы делят на фаготрофов и осмотрофов. Фаготрофы питаются путём заглатывания твёрдых кусков пищи (это животные).

А осмотрофы поглощают органические вещества в растворенном виде через клеточные стенки (к ним относят грибы и большинство бактерий).

По состоянию источника пищи гетеротрофы делят на биотрофов и сапротрофов. Биотрофы питаются живыми организмами и к ним относятся зоофаги. Они поедают животных и фитофаги которые поедают растения.

Для сапротрофов пищей являются органические вещества мёртвых тел или выделения животных. Существуют сапротрофные бактерии, сапротрофные грибы, сапротрофные растения, сапротрофные животные. Среди них встречаются детритофаги (которые питаются детритом), некрофаги (питаются трупами животных) и копрофаги (которые питаются экскрементами) и др.

Некоторые живые организмы способны как к автотрофному, так и к гетеротрофному питанию. Такие организмы называют миксотрофами. Они способны синтезировать органические вещества и питаться готовыми органическими соединениями. Например, насекомоядные растения эвгленовые и др.

Рассмотрим более подробно получение энергии фототрофными организмами.

Растения и некоторые фототрофные организмы способны улавливать кванты света, которые несут энергию и преобразовывать эту энергию в энергию химических связей органических веществ.

Этот процесс называют фотосинтезом.

Фотосинтез — это синтез органических веществ из углекислого газа и воды с обязательным использованием энергии света. В результате у растений выделяется кислород, и образуются органические вещества для развития.

Фотосинтез сложный многоступенчатый процесс, который проходит в растении непрерывно и днём, и ночью. Поэтому реакции фотосинтеза подразделяют на две группы: реакции световой фазы и реакции темновой фазы.

Сперва рассмотрим световую фазу фотосинтеза.

Для фотосинтеза используются неорганические вещества. Вода поступает в листья от корней по стеблям. Вместе с водой поглощаются минеральные вещества. Углекислый газ растение получает из воздуха, который используется в темновую фазу фотосинтеза.

Где происходит фотосинтез?

Основной тканью растений является мезофилл. Он состоит из клеток двух типов, которые образуют столбчатую и губчатую паренхиму. За счёт расположенных в эпидермисе устьиц обеспечивается поглощение углекислого газа и выделение кислорода.

Столбчатая паренхима находится под эпидермисом. Она обращена к свету и содержит большую часть хлоропластов листа.

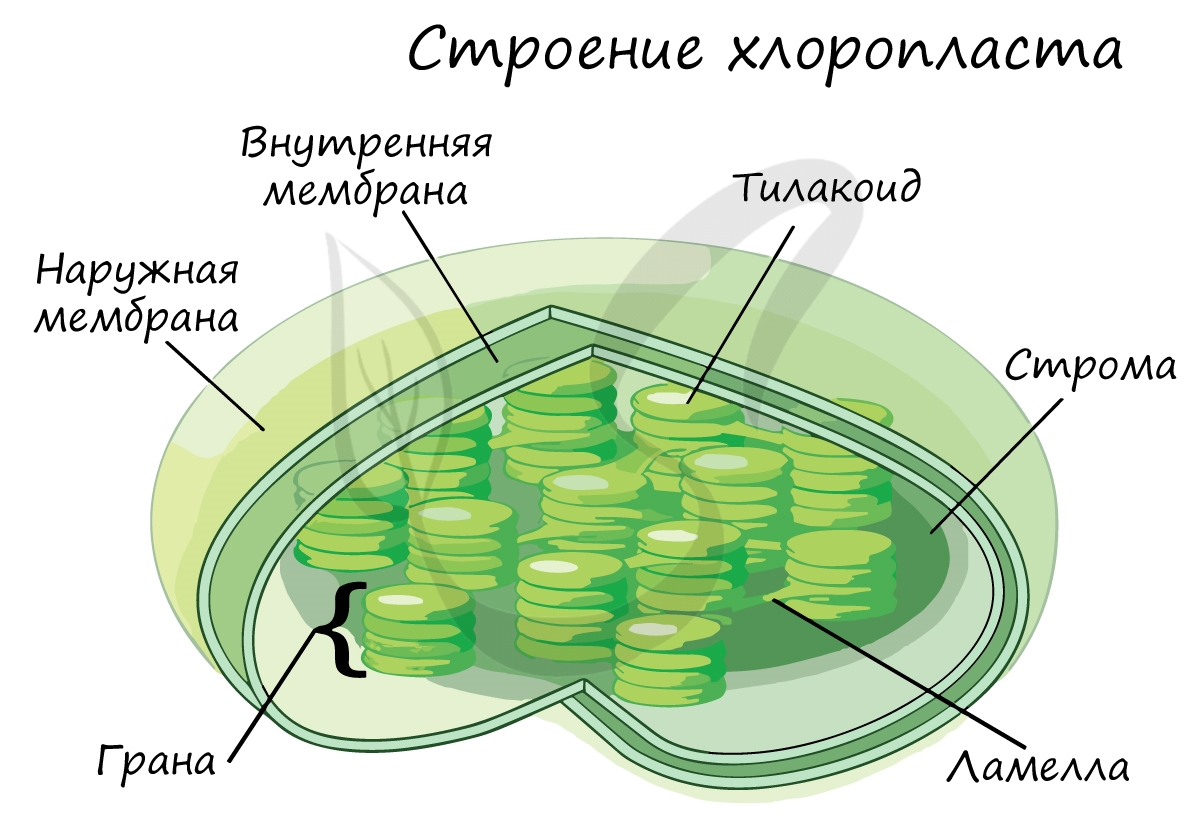

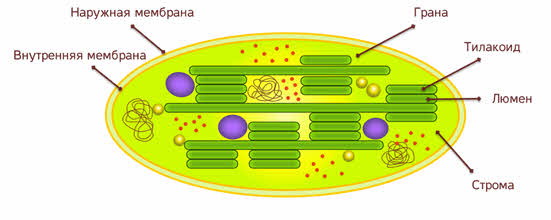

Давайте вспомним строение хлоропластов.

Хлоропласты — это зелёные пластиды, которые встречаются в клетках фотосинтезирующих эукариот. Они созданы для того, чтобы ловить энергию солнечного света.

И поэтому они являются самыми главными органоидами растений. Так как основная функция зелёных пластид — это фотосинтез.

Хлоропласты, имеют двумембранное строение. Между складками мембран находятся граны. Граны расположены таким образом, чтобы на каждую попадал свет. Они состоят из тилакоидов.

Внутреннее пространство тилакоида называется люменом. Пространство между оболочкой хлоропласта и тилакоидами называется стромой.

Хлоропласты имеют зелёную окраску, так как хлорофиллы поглощают красный и сине-фиолетовый свет, а отражают зелёный.

Мембрана тилакоида собственно и является тем местом, где протекают светозависимые реакции фотосинтеза при участии хлорофилла.

Аналогично митохондриальной электроннотранспортной цепи, которую мы с вами уже рассматривали на прошлых уроках цепь переноса электронов фотосинтеза состоит из многих белковых комплексов и молекул перенощиков.

В цепи перенощиков выделяют следующие комплексы.

Фотосистему 2, цитохром Б шесть ЭФ -комплекс, фотосистему 1, фермент редоксин НАДФ редуктазу и АТФ-синтазу.

Квант света ударяет молекулу хлорофилла, которая находиться в фотосистеме 2. В результате молекулы хлорофилла приходят в возбуждённое состояние. При этом в фотосистеме-два высвобождается 2 электрона. Они передаются на перенощик. Который вместе с этим захватывает и 2 протона из стромы.

Недостающий электрон из фотосистемы 2 возмещается электронами благодаря распаду или фотолизу воды.

Дело в том, что энергия света расходуется также на расщепление молекулы воды.

При этом образуются протоны водорода, электроны и свободный кислород.

Так из двух окисленных молекул воды образуется одна молекула кислорода.

Кислород при этом удаляется во внешнюю среду. Таким образом кислород, которым мы дышим это продукт окисления воды.

А протоны (водорода) накапливаются внутри тилакоида. В результате мембрана тилакоида с одной стороны за счёт протонов водорода заряжается положительно, с другой за счет электронов — отрицательно.

Тем самым перенощик переносит электроны к (комплексу БЭ шесть эф) 2 протона с перенощика высвобождаются в люмен.

А 2 электрона захватываются двумя протонами комплекса и переносятся на следующий перенощик. Так электроны попадают на фотосистему 1. Здесь так же происходит возбуждение электронов фотонами.

Возбуждённые электроны переходят на следующий перенощик. Который переносит электроны на ФНР-фермент.

ФНР катализирует восстановление НАДФ+ до НАДФН (который содержит 2 электрона и 2 протона).

Созданный градиент концентрации между наружной и внутренней сторонами мембраны тилакоида используется АТФ-синтазой для создания АТФ из АДФ.

Во время этого процесса в хлоропласте образуется АТФ приблизительно в 30 раз больше чем, в митохондриях тех же растений.

Таким образом, в световую фазу происходит фотолиз воды, высвобождение кислорода, синтез АТФ и образование НАДФ·Н2

Кислород диффундирует в атмосферу, а АТФ и НАДФ·Н2 транспортируются в строму хлоропласта и участвуют в процессах темновой фазы.

Темновая фаза фотосинтеза протекает в строме хлоропласта. Для ее реакций не нужна энергия света, поэтому они происходят не только на свету, но и в темноте.

Углекислый газ, который содержится в воздухе, захватывается специальным веществом пятиуглеродным сахаром (рибулозобифосфатом). Фермент катализирует эту реакцию и образуется неустойчивое шестиуглеродное соединение, которое сразу же распадается на две молекулы фосфоглицериновой кислоты (ФГК).

Затем происходит цикл реакций, в которых через ряд промежуточных продуктов фосфоглицериновая кислота преобразуется в глюкозу. В этих реакциях используются энергии АТФ и НАДФ·Н2.

Кроме глюкозы, в процессе фотосинтеза образуются другие мономеры сложных органических соединений — аминокислоты, нуклеотиды, глицерин и жирные кислоты. Таким образом при помощи солнечного света автотрофные организмы, которые называют фототрофами получают энергию.

А некоторые автотрофные организмы – хемотрофы, как мы уже говорили выше получают энергию за счёт энергии окисления неорганических веществ. Такой процесс называется – хемосинтезом.

К организмам, которые получают энергию за счёт энергии окисления неорганических веществ относятся хемотрофные бактерии: водородные, нитрифицирующие, серобактерии и др.).

Захватываемые бактерией вещества окисляются, а образующаяся энергия используются для синтеза сложных органических молекул из углекислого газа и воды.

Важнейшую группу хемосинтезирующих организмов составляют нитрифицирующие бактерии.

Эти бактерии обитая в почве окисляют аммиак, который образуется при гниении органических остатков, до азотистой кислоты. Затем бактерии других видов этой группы окисляют азотистую кислоту до азотной.

Азотистая и азотная кислоты, которые образовались в результате окислений, взаимодействуют с минеральными веществами почвы так образуются соли аммония, которые являются важнейшими компонентами минерального питания высших растений.

Хемосинтезирующие бактерии способствуют накоплению в почве минеральных веществ, улучшают плодородие почвы, способствуют очистке сточных вод.

И в отличие от фотосинтезирующих организмов они полностью независимы от солнечного света как источника энергии.

Источник