- Корненожки

- Амеба протей (обыкновенная)

- Раковинные амебы значение

- Раковинные амебы пресноводные

- Амёба обыкновенная

- Среда обитания и внешнее строение обыкновенной амёбы

- Движение

- Внутреннее строение

- Питание

- Дыхание

- Выделение

- Размножение

- Реакция на раздражение

- Половой процесс

- Переживание неблагоприятных условий

- Жизненный цикл амёбы

- Раковинные корненожки

Корненожки

Корненожки (ризоподы) — полифилетическая группа организмов. Полифилетическая — группа видов, происходящих от разных предков, но относящаяся к одной классификационной категории.

Спешу вас предупредить, что полифилетические группы не имеют права на существование в систематике, но их использование делает процесс изучения биологии эффективнее. К примеру, теплокровные животные — полифилетическая группа — включает в себя птиц и млекопитающих, несмотря на то, что теплокровность у них возникла независимо друг от друга (от разных предковых форм).

Начинаем с классификации. Данный класс включает в себя отряды: амебы, раковинные амебы, фораминиферы.

Амеба протей (обыкновенная)

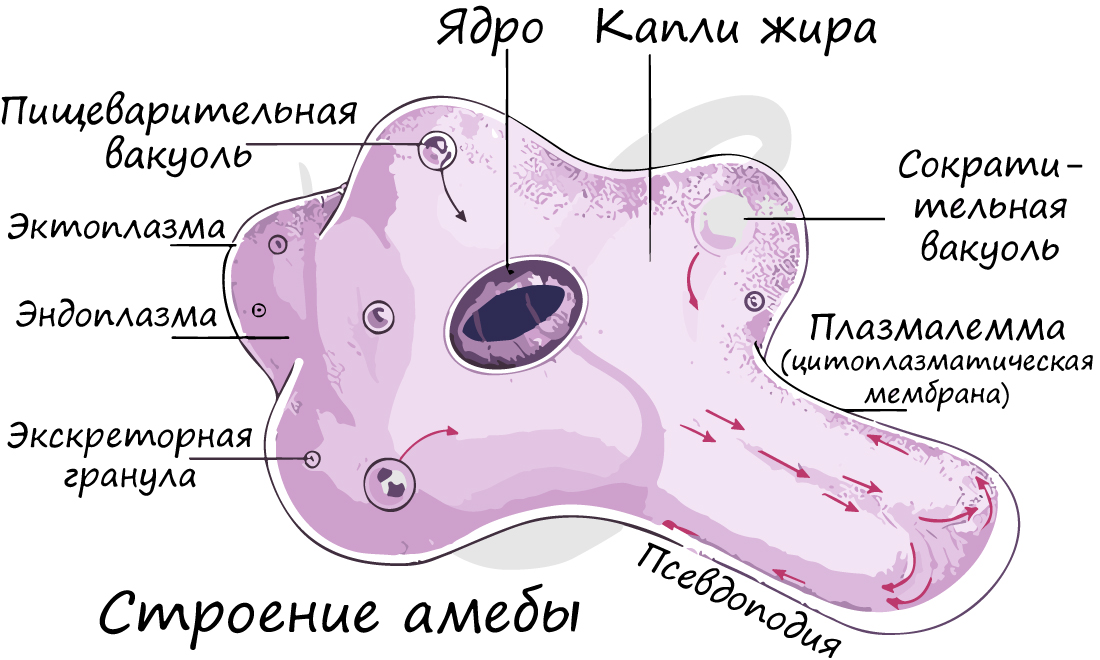

Амеба — одноклеточное животное, наиболее просто устроенное. Отсутствует пелликула — плотная наружная оболочка, из-за чего форма тела (клетки) непостоянная. Отдельные участки цитоплазмы выпячиваются, образуя псевдоподии (ложноножки) — органоиды движения. Служат для перемещения клетки, а также участвуют в процессе фагоцитоза и пиноцитоза.

Клетка амебы обыкновенной покрыта исключительно клеточной мембраной, раковины и пелликулы нет. Имеются пищеварительные вакуоли — для внутриклеточного пищеварения. Непереваренные остатки пищи удаляются у амебы в любом месте цитоплазмы. Питается амеба другими простейшими, водорослями, бактериями.

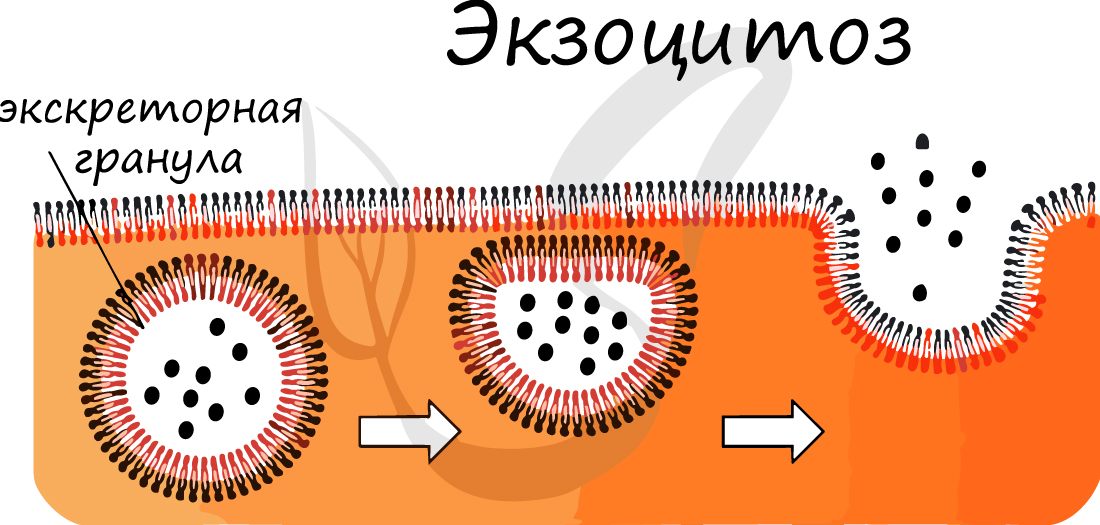

Сократительные вакуоли служат для удаления избытка воды из клетки. Ненужные вредные продукты обмена веществ заключаются в экскреторные гранулы, которые перемещаются к цитоплазматической мембране, и, сливаясь с ней, изливают содержимое во внешнюю среду — это явление носит название экзоцитоза.

Размножается исключительно бесполым путем — делением надвое (митоз, если академически точно — бинарное деление). Под действием неблагоприятных факторов амеба может трансформироваться в цисту. Циста (от греч. κύστις пузырь) — биологическая временная форма существования микроорганизмов — бактерий, простейших, одноклеточных, при которой клетка покрывается защитной оболочкой. Такое состояние помогает пережить, к примеру, пересыхание водоема.

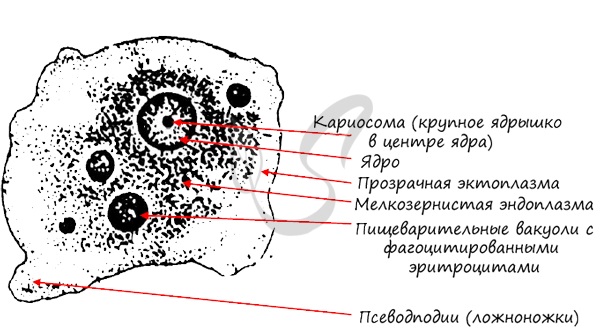

Особое медицинское значение имеет вид — Амеба дизентерийная. Эта амеба вызывает тяжелое заболевание — амебиаз (амёбный колит — греч. kolon толстая кишка), поражающего преимущественно толстую кишку. Амеба поражает стенку кишки, приводя к воспалению и образованию кровоточащих язв. Сама амеба при этом питается эритроцитами. Источником заражения является больной человек, выделяющий во внешнюю среду много цист.

Раковинные амебы

Раковинные амебы являются группой свободно живущих организмов, близкой к амебам. Это одноядерные корненожки, которые двигаются и поглощают пищу с помощью псевдоподий (ложноножек). Главное отличие — их клетка частично лежит в однокамерной раковине, в которой имеется отверстие (устье). Именно через устье раковины ложноножки выпячиваются во внешнюю среду и, захватывая пищу, втягиваются внутрь.

Обитают раковинные амебы и в соленых, и в пресных водах. Также встречаются во влажной почве, на поверхности растений, на болотных мхах.

Фораминиферы

Фораминиферы (лат. foramen — отверстие + fero — несу) — большая группа класса простейших, обитатели моря. Фораминиферы — это амебообразные простейшие, обитающие в море в составе планктона. Их тело заключено в раковину. Подавляющее большинство фораминифер образует известковую раковину, служащую вместилищем организма.

Раковины могут быть одно- и сложнокамерными, располагаться в один или два ряда, по спирали, иногда ветвящиеся. Через отверстие (устье) раковину во внешнюю среду могут выпячиваться ложноножки. Раковины фораминифер участвуют в образовании значительной части морских отложений (осадочных пород).

Тип Радиолярии (Лучевики) и протисты Солнечники

Особняком стоят эти две группы организмов, и пройти мимо них для меня не представляется возможным, так что уделим им некоторое внимание.

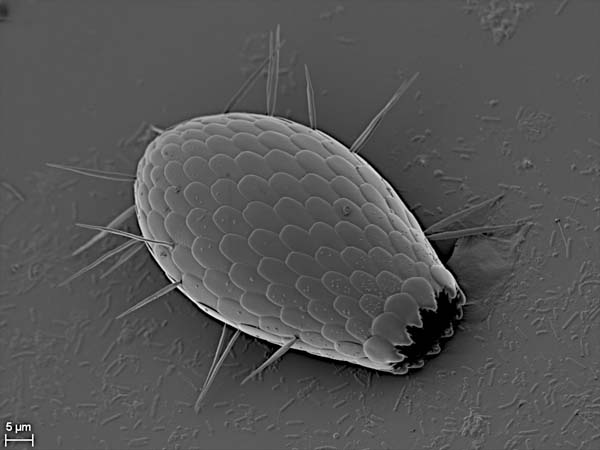

Радиолярии (лучевики) — это одноклеточные планктонные животные, обитающие в теплых океанических водах. Имеют скелет, находящийся внутри клетки. Скелет состоит из хитина и аморфного диоксида кремния. Лучи скелета служат для укрепления псевдоподий.

Особенность строения большинства радиолярий — наличие центральной капсулы. После смерти организма он опускается на дно, с течением времени его скелет преобразуется в осадочные кремнистые породы — опоку, кремень и радиоляриты.

Протисты (к которым относятся Солнечники) — группа живых организмов, в которую входят эукариотические организмы, не относящиеся к растениям, животным и грибам.

Основное отличие солнечников (лат. Heliozoa, от греч. ἥλιος, helios — солнце и ζῷον, zōon — животное) от радиолярий — отсутствие внутреннего скелета и центральной капсулы. Их характерная черта — наличие лучевидных псевдоподий (акспоподий), являющихся выпячиваниями тонкой эластичной кожистой оболочки (пелликулы).

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Раковинные амебы значение

Testacea, или Testacealobosea

Раковинные амебы, отряд (подкласс) корненожек. несколько сотен видов. В отличие от голых амеб (подкл. Gymnamoebia) имеют наружный скелет в виде раковины (от 50 до150 мкм); из устья раковины выступают лишь псевдоподии. Раковины бывают белковые («хитиноидные»), например у Arcella, построенные из кремневых пластинок (Euglypha) или включающие посторонние агглютинир. частицы — мелкие песчинки и т. п. (Difflugia). Ядро обычно одно. Размножаются делением надвое. Питание путем фагоцитоза. Широко распространены в составе бентоса пресноводных водоемов, в прибрежной зоне встречаются в почве.

Раковинные амебы пресноводные

Раков. амебы живут исключительно в пресных водах, наиболее многочисленны они среди влажных мхов на болотах.

Тело раковинных амеб, в отличие от голых амеб, одето раковиной, в остальном строение представителей этих двух отрядов очень сходно. Раковина обычно состоит из хитиноидного вещества, которое выделяется эктоплазмой. У некоторых форм раковина более твердая: она образована пластиночками из кремнезема или в ее органическую основу включены песчинки. Раковина всегда состоит из одной камеры и представляет собой шапочку, колпачок или бутылочку, на нижней поверхности которой находится отверстие — устье. Через устье высовываются псевдоподии амебы.

Наиболее обычны в наших водоемах различные виды родов Arcella, Difflugia, Euglypha и др. У арцеллы блюдцеобразная желтоватая раковина (рис. 9, 2 и 3), состоящая из органического вещества. Другого типа раковина наблюдается у видов рода Difflugia и некоторых других. Раковина диффлюгии (рис. 1 и 6) в основе состоит также из органического вещества. При образовании раковины животное активно захватывает в цитоплазму песчинки, которые выделяются затем на поверхности тела.

Для раковинных амеб характерно бесполое размножение путем деления надвое. При этом ядро митотически делится, а затем приблизительно половина цитоплазмы с одним из ядер выходит из устья наружу, где и окружается новой раковиной.

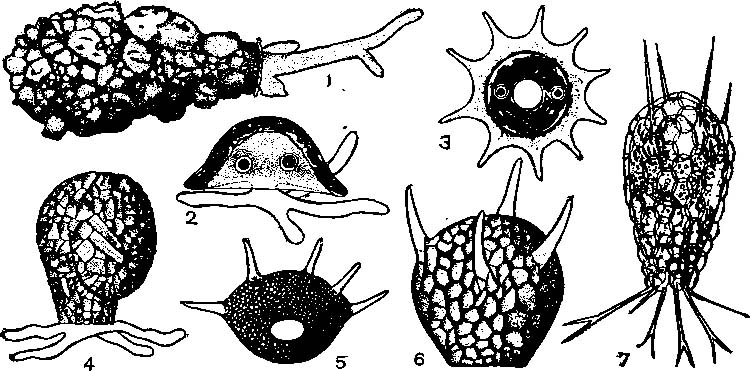

1—Difflugia pyriformis; 2— Arcella vulgaris; 3— A. dentata; 4— Lesquereusia modesta;

5— Centropyxis aculeata; 6— Difflugia corona; 7— Euglypha alveolata.

Источник

Амёба обыкновенная

| Царство | Животные |

| Подцарство | Одноклеточные |

| Тип | Корненожки |

| Род | Амёбы |

К подцарству Одноклеточные относятся животные, тело которых состоит всего из одной клетки, большей частью микроскопического размера, но со всеми присущими организму функциями. В физиологическом отношении эта клетка представляет целый самостоятельный организм.

Двумя основными компонентами тела одноклеточных являются цитоплазма и ядро (одно или несколько). Цитоплазма окружена наружной мембраной. Она имеет два слоя: наружный (более светлый и плотный) — эктоплазму — и внутренний — эндоплазму. В эндоплазме находятся клеточные органоиды: митохондрии, эндоплазматическая сеть, рибосомы, элементы аппарата Гольджи, различные опорные и сократительные волокна, сократительные и пищеварительные вакуоли и др.

Среда обитания и внешнее строение обыкновенной амёбы

Простейшее живёт в воде. Это может быть и вода озера, и капля росы, и влага почвы, и даже вода внутри нас. Поверхность тела их очень нежная и без воды моментально высыхает. Внешне амёба похожа на сероватый студенистый комочек (0,2-05 мм), не имеющий постоянной формы.

Движение

Амёба «перетекает» по дну. На теле постоянно образуются меняющие свою форму выросты — псевдоподии (ложноножки). В один из таких выступов постепенно переливается цитоплазма, ложная ножка в нескольких точках прикрепляется к субстрату и происходит передвижение.

Внутреннее строение

Внутреннее строение амебы

Питание

Передвигаясь, амёба наталкивается на одноклеточные водоросли, бактерии, мелкие одноклеточные, «обтекает» их и включает в цитоплазму, образуя пищеварительную вакуоль.

Ферменты, расщепляющие белки, углеводы и липиды, поступают внутрь пищеварительной вакуоли, и происходит внутриклеточное пищеварение. Пища переваривается и всасывается в цитоплазму. Способ захвата пищи с помощью ложных ножек называется фагоцитозом.

Дыхание

Кислород расходуется на клеточное дыхание. Когда его становится меньше, чем во внешней среде, новые молекулы проходят внутрь клетки.

Молекулы углекислого газа и вредных веществ, накопившихся в результате жизнедеятельности, наоборот, выходят наружу.

Выделение

Пищеварительная вакуоль подходит к клеточной мембране и открывается наружу, чтобы непереваренные остатки выбросить наружу в любом участке тела. Жидкость поступает в тело амёбы по образующимся тонким трубковидным каналам, путём пиноцитоза. Откачиванием лишней воды из организма занимаются сократительные вакуоли. Они постепенно наполняются, а раз в 5-10 минут резко сокращаются и выталкивают воду наружу. Вакуоли могут возникать в любой части клетки.

Размножение

Амёбы размножаются только бесполым путём.

Выросшая амёба приступает к размножению. Оно происходит путём деления клетки. До деления клетки ядро удваивается, чтобы каждая дочерняя клетка получила свою копию наследственной информации (1). Размножение начинается с изменения ядра. Оно вытягивается (2), а затем постепенно удлиняется (3,4) и перетягивается посредине. Поперечной бороздкой делится на две половинки, которые расходятся в разные стороны — образуются два новых ядра. Тело амёбы разделяется на две части перетяжкой и образуется две новые амёбы. В каждую из них попадает по одному ядру (5). Во время деления происходит образование недостающих органоидов.

В течение суток деление может повторяться несколько раз.

Бесполое размножение — простой и быстрый способ увеличить число своих потомков. Этот способ размножения не отличается от деления клеток при росте тела многоклеточного организма. Разница в том, что дочерние клетки одноклеточного организма, расходятся, как самостоятельные.

Реакция на раздражение

Амёба обладает раздражимостью — способностью чувствовать и реагировать на сигналы из внешней среды. Наползая на предметы, она отличает съедобные от несъедобных и захватывает их ложноножками. Она уползает и прячется от яркого света (1),

механических раздражений и повышенной концентрации, вредных для нее веществ (2).

Такое поведение, состоящее в движении к раздражителю или от него, называется таксисом.

Половой процесс

Переживание неблагоприятных условий

Одноклеточное животное очень чувствительно к изменениям окружающей среды.

В неблагоприятных условиях (при высыхании водоёма, в холодное время года) амёбы втягивают псевдоподии. На поверхность тела из цитоплазмы выделяются значительное количество воды и вещества, которые образуют прочную двойную оболочку. Происходит переход в покоящееся состояние — цисту (1). В цисте жизненные процессы приостанавливаются.

Цисты, разносимые ветром, способствуют расселению амебы.

При наступлении благоприятных условиях амёба покидает оболочку цисты. Она выпускает псевдоподии и переходит в активное состояние (2-3).

Ещё одна форма защиты — способность к регенерации (восстановлению). Повреждённая клетка может достроить свою разрушенную часть, но только при условии сохранения ядра, так как там хранится вся информации о строении.

Жизненный цикл амёбы

Жизненный цикл амёбы прост. Клетка растёт, развивается (1) и делится бесполым путём (2). В плохих условиях любой организм может «временно умереть» — превратиться в цисту (3). При улучшении условий он «возвращается к жизни» и усиленно размножается.

Источник

Раковинные корненожки

Кроме амеб, в пресных водах встречаются представители и другого отряда корненожек — раковинные корненожки (Testacea). В море они не встречаются. По строению раковинные корненожки напоминают амеб. В отличие от них часть тела корненожек заключена внутри раковинки, играющей роль защитного образования.

В раковинке есть отверстие (устье), через которое наружу выдаются псевдоподии. У арцеллы (Arcella, рис. 20) раковинка имеет форму блюдечка. Устье арцеллы расположено в центре. Раковинка, часто коричневой окраски, состоит из органического вещества, напоминающего по консистенции рог.

Выделяется она веществом цитоплазмы подобно тому, как выделяется оболочка цисты. У диффлюгии (Difflugia, рис. 20) раковинка грушевидная. Она состоит из песчинок — мелких посторонних частичек, заглоченных, а затем отложенных на поверхности тела. У эуглифы (Euglypha) раковинка башневидная (рис. 20), но, в отличие от диффлюгии, она слагается из кремневых пластиночек правильной овальной формы.

Эти пластиночки образуются в толще цитоплазмы корненожек, а затем выделяются на поверхность. Размеры раковинных корненожек невелики. Обычно они варьируют в пределах 50—150 мкм. Выдающиеся из устья наружу псевдоподии выполняют двоякую функцию. Они служат органоидами движения и захвата пищи. Последнее осуществляется по тому же типу, как и у голых амеб

.

В связи с наличием раковины несколько видоизменяется, по сравнению с амебами, способ бесполого размножения — деления. Раковина служит прочным скелетным образованием, и понятно, что она не может перешнуроваться пополам. Поэтому процесс деления раковинных корненожек связан с развитием новой раковины.

Обычно он осуществляется следующим образом. Сначала примерно половина цитоплазмы выступает из устья. Вокруг этой части образуется новая раковинка. Одновременно с этим процессом делится ядро и одно из ядер переходит в дочернюю особь (рис. 21).

На этой стадии обе особи оказываются еще связанными друг с другом мостиком цитоплазмы и обе раковинки (старая и вновь образовавшаяся) направлены одна к другой устьями. Вскоре после этого цитоплазматический мостик между особями утончается и перешнуровывается и обе корненожки переходят к самостоятельному существованию. Как уже говорилось выше, раковинные корненожки — обитатели пресных вод. Они входят в состав донного населения, причем большая часть видов приурочена к прибрежной зоне.

Преимущественно это обитатели мелких стоячих водоемов — прудов, канав, богатых органическими веществами. Довольно богатая фауна корненожек (несколько десятков видов) встречается в сфагновых болотах, в самом сфагновом мху. Этот мох очень гигроскопичен и всегда впитывает большое количество воды. В прослойках воды, между стебельками и листочками мха, живут многочисленные раковинные корненожки. Здесь же встречаются и некоторые виды инфузорий.

Таким путем создается чрезвычайно характерный биоценоз обитателей сфагновых мхов. Значительное количество видов раковинных корненожек обнаружено также в почвах, где они обитают в тончайших водных оболочках, покрывающих отдельные почвенные частицы.

Жизнь животных. Том первый. Простейшие. Кишечнополостные. Черви. Москва «просвещение» 1981

Источник