- Клетка: питание и строение. Значение питания клетки. Примеры питания клетки

- Строение клетки

- Что мы понимаем под понятием «клеточное питание»

- Обмен веществ и энергии

- Автотрофность и особенности процессов метаболизма

- Как питаются гетеротрофные организмы

- Миксотрофы, их распространение в природе

- Рост клетки и его взаимосвязь с трофикой

- Роль кислорода в питании гетеротрофных клеток

- Специфика питания гамет

- Роль минерального питания

- Способ питания клетки животного

- Способ питания животной клетки

- Поверхностный аппарат клетки

- Подмембранные клеточные комплексы

- Цитоплазма

- Сравнение животной и растительной клетки

- Краткое сравнение растительной и животной клетки

- Общие признаки строения

- Что из этого следует

- Питание растительной клетки

- Дыхание растительной клетки

- Выделение

- Размножение

Клетка: питание и строение. Значение питания клетки. Примеры питания клетки

Современными экспериментальными исследованиями установлено, что клетка представляет собой сложнейшую структурно-функциональную единицу практически всех живых организмов, за исключением вирусов, являющихся неклеточными формами жизни. Цитология изучает строение, а также жизнедеятельность клетки: дыхание, питание, размножение, рост. Эти процессы будут рассмотрены в данной работе.

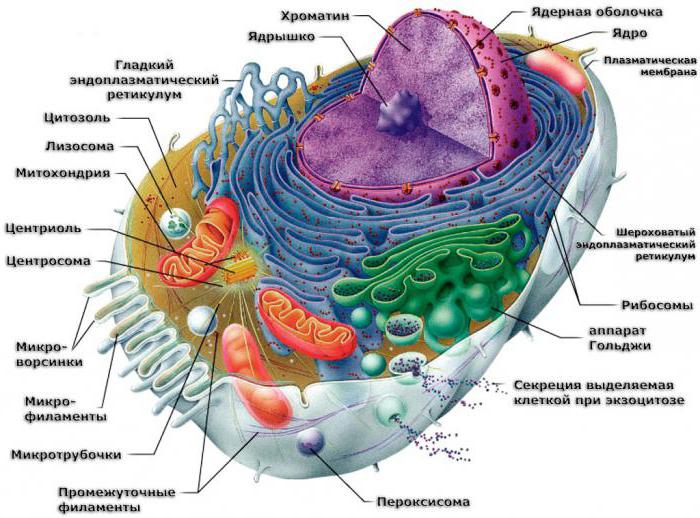

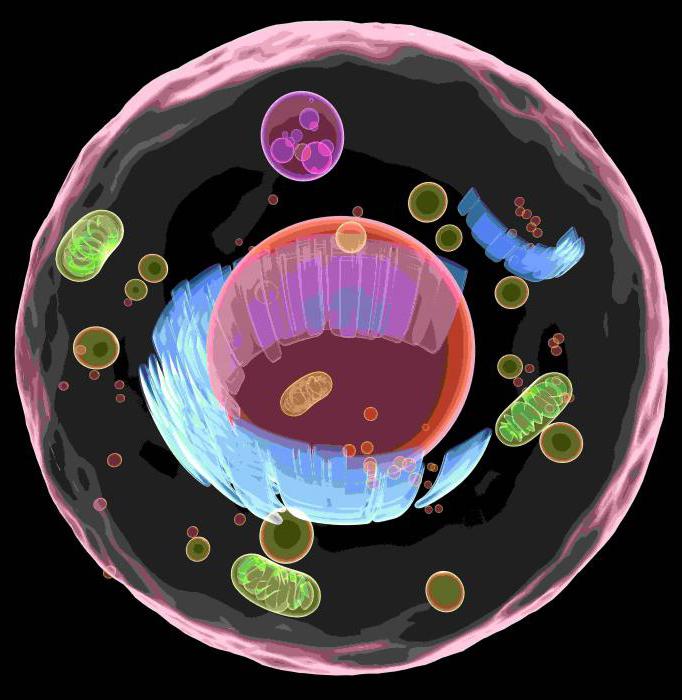

Строение клетки

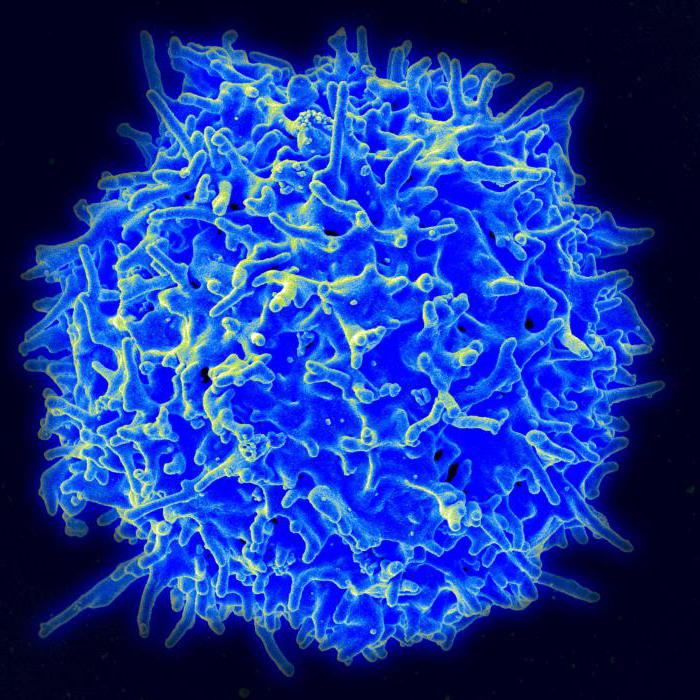

С помощью светового и электронного микроскопа биологи установили, что растительные и животные клетки содержат поверхностный аппарат (надмембранные и подмембранные комплексы), цитоплазму и органеллы. У животных клеток над мембраной расположен гликокаликс, содержащий ферменты и обеспечивающий питание клетки вне цитоплазмы. У клеток растений, прокариот (бактерий и цианобактерий), а также грибов над мембраной образуется клеточная стенка, которая состоит из целлюлозы, лигнина или муреина.

Ядро является обязательной органеллой эукариот. В нем находится наследственный материал – ДНК, имеющий вид хромосом. Бактерии и цианобактерии содержат нуклеоид, выполняющий функции носителя дезоксирибонуклеиновой кислоты. Все они выполняют строго специфические функции, обуславливающие метаболические клеточные процессы.

Что мы понимаем под понятием «клеточное питание»

Жизненные проявления клетки являются ничем иным, как передачей энергии и превращением ее из одного вида в другой (согласно первому закону термодинамики). Энергия, находящаяся в питательных веществах в скрытом, т. е. связанном состоянии, переходит в молекулы АТФ. На вопрос о том, что такое питание клетки в биологии, существует ответ, который учитывает следующие постулаты:

- Клетка, являясь открытой биосистемой, требует постоянного притока энергии из внешней среды.

- Органические вещества, нужные для питания, клетка может получить двумя путями:

а) из межклеточной среды, в виде уже готовых соединений;

б) самостоятельно синтезируя белки, углеводы и жиры из углекислого газа, аммиака и т.д.

Поэтому все организмы делятся на гетеротрофные и автотрофные, особенности обмена веществ которых изучает биохимия.

Обмен веществ и энергии

Органические вещества, поступающие в клетку, подвергаются расщеплению, в результате чего выделяется энергия в виде молекул АТФ или НАДФ-Н2. Вся совокупность реакций ассимиляции и диссимиляции — это метаболизм. Ниже мы рассмотрим этапы энергетического обмена, обеспечивающие питание гетеротрофных клеток. Сначала белки, углеводы и липиды расщепляются до своих мономеров: аминокислот, глюкозы, глицерина и жирных кислот. Затем, в ходе бескислородного расщепления, они подвергаются дальнейшему распаду (анаэробное расщепление).

Таким способом происходит питание внутриклеточных паразитов: риккетсий, хламидий и патогенных бактерий, например, клостридий. Одноклеточные грибы-дрожжи расщепляют глюкозу до этилового спирта, молочнокислые бактерии – до молочной кислоты. Таким образом, гликолиз, спиртовое, маслянокислое, молочнокислое брожение – это примеры питания клетки вследствие анаэробного расщепления у гетеротрофов.

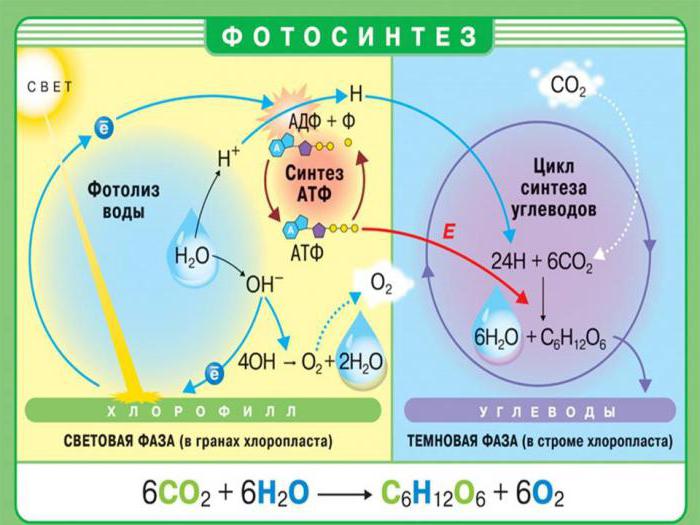

Автотрофность и особенности процессов метаболизма

Для организмов, живущих на Земле, главным источником энергии является Солнце. Благодаря ему обеспечиваются потребности обитателей нашей планеты. Одни из них синтезируют питательные вещества благодаря световой энергии, их называют фототрофами. Другие – с помощью энергии окислительно-восстановительных реакций, они называются хемотрофами. У одноклеточных водорослей питание клетки, фото которого представлено ниже, осуществляется фотосинтетически.

Зелёные растения содержат хлорофилл, входящий в состав хлоропластов. Он играет роль антенны, улавливающей кванты света. В световой и темновой фазах фотосинтеза происходят ферментативные реакции (цикл Кальвина), результатом которых является образование из углекислого газа всех органических веществ, используемых для питания. Поэтому клетка, питание которой происходит вследствие использования световой энергии, называется автотрофной или фототрофной.

Одноклеточные организмы, называемые хемосинтетиками, для образования органических веществ используют энергию, высвобождаемую в результате химических реакций, например, железобактерии окисляют соединения двухвалентного железа до трехвалентного, а выделившаяся энергия идёт на синтез молекул глюкозы.

Таким образом, организмы фото-синтетики улавливают световую энергию и превращают её в энергию ковалентных связей моно- и полисахаридов. Затем по звеньям цепей питания энергия передаётся клеткам гетеротрофных организмов. Иными словами, благодаря фотосинтезу существуют все структурные элементы биосферы. Можно сказать, что клетка, питание которой происходит автотрофным путём, «кормит» не только себя, но и все, живущее на планете Земля.

Как питаются гетеротрофные организмы

Клетка, питание которой зависит от поступления в нее органических веществ из внешней среды, называется гетеротрофной. Такие организмы, как грибы, животные, человек, а также паразитические бактерии расщепляют углеводы, белки и жиры с помощью пищеварительных ферментов.

Затем полученные мономеры всасываются клеткой и используются ею для построения своих органелл и жизнедеятельности. Растворенные питательные вещества поступают в клетку путем пиноцитоза, а твердые частицы пищи – фагоцитоза. Гетеротрофные организмы можно разделить на сапротрофов и паразитов. Первые (например, почвенные бактерии, грибы, некоторые насекомые) питаются мёртвой органикой, вторые (болезнетворные бактерии, гельминты, паразитические грибы) – клетками и тканями живых организмов.

Миксотрофы, их распространение в природе

Смешанный тип питания в природе встречается достаточно редко и представляет собой форму приспособления (идиоадаптацию) к различным факторам внешней среды. Главное условие миксотрофности — это наличие в клетке и органелл, содержащих хлорофилл для осуществления фотосинтеза, и системы ферментов, расщепляющих готовые питательные вещества, поступающие из окружающей среды. Например, одноклеточное животное эвглена зеленая содержит в гиалоплазме хроматофоры с хлорофиллом.

Когда водоем, в котором обитает эвглена, хорошо освещен, она питается как растение, т. е. автотрофно, путем фотосинтеза. В результате чего из углекислого газа синтезируется глюкоза, которую клетка и использует как пищу. Ночью эвглена питается гетеротрофно, расщепляя органические вещества с помощью ферментов, находящихся в пищеварительных вакуолях. Таким образом, миксотрофное питание клетки ученые считают доказательством единства происхождения растений и животных.

Рост клетки и его взаимосвязь с трофикой

Увеличение длины, массы, объема как всего организма, так и отдельных его органов и тканей, называют ростом. Он невозможен без постоянного поступления в клетки питательных веществ, служащих строительным материалом. Чтобы получить ответ на вопрос о том, как растёт клетка, питание которой происходит автотрофно, нужно уточнить, является ли она самостоятельным организмом или же входит как структурная единица в состав многоклеточной особи. В первом случае, рост будет осуществляться в период интерфазы клеточного цикла. В нем интенсивно происходят процессы пластического обмена. Питание гетеротрофных организмов коррелятивно связано с наличием пищи, поступающей из внешней среды. Рост многоклеточного организма происходит вследствие активизации биосинтеза в образовательных тканях, а также преобладания анаболических реакций над процессами катаболизма.

Роль кислорода в питании гетеротрофных клеток

Аэробные организмы: некоторые бактерии, грибы, животные и человек используют кислород для полного расщепления питательных веществ, например, глюкозы, до углекислого газа и воды (цикл Кребса). Он происходит в матриксе митохондрий, содержащих ферментативную систему Н+-АТФ-азу, которая синтезирует молекулы АТФ из АДФ. У прокариотических организмов, таких как аэробные бактерии и цианобактерии, кислородный этап диссимиляции происходит на плазматической мембране клеток.

Специфика питания гамет

В молекулярной биологии и цитологии питание клетки кратко можно охарактеризовать как процесс поступления в нее питательных веществ, их расщепление и синтез определенной порции энергии в виде молекул АТФ. Трофика гамет: яйцеклеток и сперматозоидов, имеет некоторые особенности, связанные с высокой специфичностью их функций. Особенно это касается женской половой клетки, вынужденной накапливать большой запас питательных веществ, в основном в виде желтка.

После оплодотворения она будет использовать их для дробления и образования зародыша. Сперматозоиды в процессе созревания (сперматогенеза) получают органические вещества из клеток Сертоли, расположенных в семенных канальцах. Таким образом, оба типа гамет имеют высокий уровень обмена веществ, который возможен, благодаря активной клеточной трофике.

Роль минерального питания

Процессы метаболизма невозможны без притока катионов и анионов, входящих в состав минеральных солей. Например, для фотосинтеза необходимы иона магния, для работы ферментных систем митохондрии – ионы калия и кальция, для сохранения буферных свойств гиалоплазмы – наличие ионов натрия, а также анионов карбонатной кислоты. Растворы минеральных солей поступают в клетку путем пиноцитоза или диффузии через клеточную мембрану. Минеральное питание присуще как автотрофным, так и гетеротрофным клеткам.

Подводя итог, мы убедились, что значение питания клетки действительно велико, так как этот процесс приводит к образованию строительного материала (углеводов, белков и жиров) из углекислого газа у автотрофных организмов. Гетеротрофные клетки питаются органическими веществами, образованными вследствие жизнедеятельности автотрофов. Полученную энергию они используют для размножения, роста, движения и других процессов жизнедеятельности.

Источник

Способ питания клетки животного

Способ питания животной клетки

1

Главным отличием растительной клетки от животной является способ питания. Растительные клетки — автотрофы, они способны сами синтезировать органические вещества, необходимые для их жизнедеятельности, для этого им нужен только свет. Животные же клетки — гетеротрофы; необходимые им для жизни вещества они получают с пищей.

Правда, среди животных наблюдаются и исключения. Например, зеленые жгутиконосцы: днем они способны к фотосинтезу, но в темноте питаются готовыми органическими веществами.

2

Растительная клетка, в отличие от животной, имеет клеточную стенку и не может, вследствие этого, менять свою форму. Животная клетка может растягиваться и видоизменяться, т. к. клеточной стенки нет.

3

Различия наблюдаются и в способе деления: при делении растительной клетки в ней образуется перегородка; животная клетка делится с образованием перетяжки.

4

Клетки растений содержат в себе пластиды: хлоропласты, лейкопласты, хромопласты. Клетки животных не содержат таких пластид.

Поверхностный аппарат клетки

Надмембранной структурой животных клеток является гликокаликс, а растительных клеток – оболочка, или клеточная стенка (состоит в основном из целлюлозы).

Гликокаликс – свойственное животным клеткам образование на поверхности мембраны. Он образован молекулами полисахаридов, которые соединены с белками и липидами мембраны и окружают её как «антенны». Благодаря ему при образовании тканей между клетками возникают контакты. Это свойство клеток лежит в основе явления тканевой совместимости. Функция полисахаридных «антенн» — распознавание сигналов внешней среды.

Клеточная оболочка свойственна клеткам растений, грибов, бактерий. Это мёртвое образование, располагающееся на поверхности плазматической мембраны. Клеточная оболочка полностью проницаема для воды и газов. В её состав в растительной клетке входят целлюлоза, гемицеллюлоза, пектин.

К изменениям клеточной оболочки относятся:

- одревеснение, которое сопровождается её пропиткой веществом лигнином (это придаёт ей твёрдость);

- пробкование – пропитка суберином (клеточная оболочка становится непроницаемой для газов и воды);

- кутинизация – пропитка кутином – жирообразным веществом, оберегающим растения от излишнего испарения;

- осизнение, которое защищает от вымывания клетки водных растений;

- минерализация – пропитка клеточной оболочки соединения ми кремния (хвощ, осока).

Растительные клетки соединяются между собой с помощью тяжей цитоплазмы – плазмодесм.

Функции клеточной оболочки: защищает содержимое клетки, играет роль внешнего скелета.

Подмембранные клеточные комплексы

Подмембранные комплексы клетки – микронити, микротрубочки, пеликула.

Цитоплазма всех клеток содержит внутренний цитоскелет, который состоит из микротрабекулярной системы, микротрубочек и микрофиламентов.

Микротрабекулярная система представляет сеть тонких фибрилл (микротрабекул) толщиной 2 – 3 нм, которые пересекают цитоплазму в различных направлениях и связывают все внутриклеточные компоненты: микротрубочки, органеллы и цитоплазматическую мембрану в единое целое.

Микротрабекулы состоят из различных белков, которые объединяются в сложные комплексы. В точках пересечения или в местах соединения концов трабекул располагаются рибосомы.

Система микротрабекул цитоплазма разделяется на две фазы: полимерную, богатую белками, и жидкую – в промежутках между трабекулами.

Микротрубочки есть во всех эукариотических клетках и представляют собой неразветвлённые полые цилиндры. Это очень тонкие структуры с внешним диаметром, не превышающим 30 нм, и с толщиной стенки 5 нм. Длина их может достигать нескольких микрометров. Цитоплазматические микротрубочки могут легко распадаться (разбираться) и собираться вновь. Микротрубочки образованы глобулярным белком тубулином (одна субъединица образована двумя молекулами белка).

Считают, что роль матрицы (организатора микротрубочек) при образовании микротрубочек могут играть центриоли, базальные тельца ресничек и жгутиков, а также особенные структуры хромосом в месте первичной перетяжки – кинетохоры (центромеры). Процесс происходит при наличии ионов магния, АТФ и в кислой среде. Распадение микротрубочек ускоряется с повышением концентрации ионов кальция и снижением температуры.

Микротрубочки вместе с трабекулярной системой выполняя опорную функцию в клетке придают ей определённую форму. С их участием так же образуется веретено деления и обеспечивается расхождение хромосом к полюсам клетки, они способствуют перемещению клеточных органелл: благодаря им последние направляются в нужное место.

Микрофиламенты представлены тонкими нитями, расположенными во всей цитоплазме клетки.

Микрофиламенты образованы белком актином, молекулы которого полимеризируются в длинную фибриллу, состоящую из двух, закрученных относительно друг друга, спиралей. В клетках содержится 10-15% актина от общего количества всех белков. В микрофиламентах можно найти нити ещё одного важного сократительного белка – миозина, хотя содержание его значительно меньше. Взаимодействие актина и миозина лежит в основе сокращения мышц. Актиновые микрофиламенты взаимодействуют с микротрубочками поверхностного слоя цитоплазмы и с плазмолеммой, что обеспечивает двигательную активность цитоплазмы. Также считают, что они участвуют в образовании перетяжки во время деления клеток, в эндоцитозе и обеспечении амебоидного движения.

К подмембранным компонентам относится также пеликула, которая представляет уплотнённый внешний слой цитоплазмы многих простейших (эвглены, инфузорий и т. п.). Пеликула обеспечивает относительное постоянство формы клетки и придаёт прочности поверхностному аппарату.

Цитоплазма

Цитоплазма – полужидкое содержимое клетки, в которой расположены все органоиды.

Пространство между органоидами клетки заполнено цитозолем — растворимой частью цитоплазмы. Цитоплазма содержит соли, сахара, белки, аминокислоты, ионы, АТФ, ферменты и т. п.

Цитоплазма — это матрикс для всех элементов клетки, обеспечивающий взаимодействие клеточных структур, в ней проходят все клеточные химические реакции и перемещение веществ внутри клетки и между клетками.

Цитоплазма состоит из матрикса (гиалоплазмы), цитоскелета, органелл и включений.

Цитоскелет, или внутриклеточный скелет, представлен системой белковых образований – микронитей и микротрубочек. Его основные функции:

- опорная;

- изменение формы клетки;

- движение;

- обеспечение определённого расположения ферментов в клетке.

Органеллы – постоянные клеточные структуры, каждая из которых выполняет определённые функции, обеспечивают те или иные процессы жизнедеятельности клетки (питание, дыхание, движение, синтез и транспорт органических соединений, сохранение и передача наследственной информации).

Органеллы эукариот делятся на:

- двумембранные (пластиды, митохондрии),

- одномембранные (эндоплазматическая сеть, вакуоли, аппарат (комплекс) Гольджи, лизосомы),

- немембранные (рибосомы, клеточный центр),

- органеллы движения (псевдоподии, жгутики, реснички, миофибриллы).

Включения – временные компоненты клеток. К ним относя продукты синтеза и конечные продукты обмена веществ: капли жира, зёрна крахмала и гликогена, кристаллы солей.

Сравнение животной и растительной клетки

| Растительная | Животная | |

| Способ питания | Автотрофный | Гетеротрофный |

| Клеточная стенка | Находится снаружи и представлена целлюлозной оболочкой. Не меняет своей формы | Называется гликокаликсом — тонкий слой клеток белковой и углеводной природы. Структура может менять свою форму. |

| Клеточный центр | Нет. Может быть только у низших растений | Есть |

| Деление | Образуется перегородка между дочерними структурами | Образуется перетяжка между дочерними структурами |

| Запасной углевод | Крахмал | Гликоген |

| Пластиды | Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты; отличаются друг от друга в зависимости от окраски | Нет |

| Вакуоли | Крупные полости, которые заполнены клеточным соком. Содержат большое количество питательных веществ. Обеспечивают тургорное давление. В клетке их относительно немного. | Многочисленные мелкие пищеварительные, у некоторых — сократительные. Строение различно с вакуолями растений. |

Особенность строения растительной клетки:

Особенность строения животной клетки:

Пластиды отсутствуют;

- Непрочная клеточная оболочка, которая называется гликокаликсом;

- Гетеротрофы;

- Синтез макроэргических соединений (АТФ) осуществляется исключительно в митохондриях;

- Вакуоли только мелкие, крупные отсутствуют;

- Ядерный центр есть у всех эукариот;

- Минеральные соли растворены в цитоплазме.

Это интересно: атф это что за вещество — состав, функции и роль в организме.

Краткое сравнение растительной и животной клетки

Это интересно: сколько у человека хромосом?

Общие признаки строения

Все ядерные структуры покрыты очень тонкой мембранной оболочкой, которая ограждает их от взаимодействия с внешней средой. С помощью специальных наростов, называемых складкам, они очень близко прилегают друг к другу. Обмен веществ осуществляется через специальные отверстия — поры, которые пронизывают мембрану.

Это интересно: формы естественного отбора это что, значение термина в биологии.

Что из этого следует

- Принципиальное сходство в особенностях строения и молекулярного состава клеток растений и животных указывает на родство и единство их происхождения, вероятнее всего, от одноклеточных водных организмов.

Питание растительной клетки

Растения — автотрофы, их клетки могут синтезировать органические вещества из углекислого газа и воды в процессе фотосинтеза. Фотосинтез представляет собой ряд последовательных химических реакций, протекающих в хлоропластах. С помощью хлорофилла растение преобразует энергию солнечного света, из бедных энергией молекул углекислого газа и воды растение образует богатые энергией углеводы и кислород, а кроме того энергия запасается в виде АТФ .

Часть кислорода используется для клеточного дыхания, но большая его часть выделяется в атмосферу. В темноте фотосинтез прекращается, и кислород не образуется. Поскольку клеточное дыхание продолжается и в темноте, растение ночью выделяет углекислый газ.

Кроме углекислого газа, кислорода и воды, клетке еще необходимы минеральные вещества. Минералы входят в состав ферментов, встраиваются в клеточную стенку и т.д. Растение получает минеральные вещества в растворенном виде из почвы или воды.

Дыхание растительной клетки

Клеточное дыхание, или диссимиляция, — это процесс окисления органических веществ, чаще всего глюкозы и др. до углекислого газа и воды, в результате чего выделяется энергия, необходимая для жизнедеятельности клетки. Окисление — это химическая реакция расщепления при участии кислорода. Таким образом, в результате клеточного дыхания растением потребляется кислород и выделяется углекислый газ. Этот процесс происходит и днем, и ночью в митохондриях. Энергия, выделившаяся при окислении, запасается впрок в виде молекул АТФ и используется клеткой по мере надобности. Наиболее интенсивно процессы дыхания происходят в молодых и делящихся клетках. По своей сути клеточное дыхание является противоположностью фотосинтеза, за исключением того, что фотосинтез протекает только на свету, днем, а дыхание — как на свету, так и ночью, в темноте. Это демонстрирует следующая таблица:

| № | Фотосинтез | Дыхание |

|---|---|---|

| 1 | Поглощение углекислого газа | Поглощение кислорода |

| 2 | Выделение кислорода | Выделение углекислого газа |

| 3 | Образование органических веществ из углекислого газа и воды | Разложение органических веществ на углекислый газ и воду |

| 4 | Поглощение из окружающей среды и расходование воды | Образование и выделение в окружающую среду воды |

| 5 | Поглощение солнечной энергии и накопление ее в органических веществах и АТФ | Высвобождение энергии и накопление ее в виде АТФ |

| 6 | Происходит только на свету | Происходит непрерывно на свету и в темноте |

| 7 | Протекает в хлоропластах | Протекает в митохондриях |

| 8 | Происходит в листьях и других зеленых частях растения | Протекает во всех клетках растения |

Выделение

Клетка может избавляться от ненужных или избыточных веществ различными способами — накапливать их в вакуолях, удалять их наружу или в межклеточное пространство с помощью секреторных пузырьков (везикул) и т.д. Выделение из клетки бывает двух видов:

- Экскреция — это пассивное выделение через мембрану по градиенту концентрации, оно идет без затрат энергии.

- Секреция — активное выделение из клетки с затратой энергии.

Секреция в свою очередь может проходить тремя способами:

- мерокриновая — выделение отдельных молекул через клеточную мембрану с помощью специальных белков-переносчиков (эккриновая секреция), либо выделение секрета с помощью везикул, образующихся в Аппарате Гольджи, обычным способом — слиянием везикулы с клеточной оболочкой и раскрытием ее наружу (гранулокриновая секреция).

- апокриновая — когда вместе с секретом выделяется часть цитоплазмы, например, при разрыве секреторных волосков.

- голокриновая — когда разрушается клеточная мембрана, и секрет изливается наружу. Клетка при этом теряет свои структуры и превращается в секрет. Такой тип секреции имеют клетки корневого чехлика растений.

У растений для выделения образуются различные секреторные органы и приспособления . Выделяться могут не только токсичные и ненужные вещества, но и вещества, образующиеся растением специально для защиты от поедания животными, для привлечения насекомых-опылителей, для защиты от высыхания и т.д.

К таким образованиям относятся железистые волоски, например, у крапивы:

Поступление и выделение газов , а также испарение воды происходит через специальные образования — устьица, расположенные чаще на нижней стороне листа.

Размножение

Размножение растительной клетки происходит с помощью деления. Этапы процесса деления показаны на схеме:

Сначала происходит удвоение хромосом, они расходятся к полюсам клетки, а затем делится цитоплазма и клетка разделяется на две дочерние клетки.

За счет деления клеток, которое происходит постоянно, растение растет всю жизнь. Отсюда и название — РАСТение.

Однако рост отдельных частей растения может быть обусловлен и накоплением воды, питательных веществ или секрета в вакуолях и их растяжением:

Источник

Пластиды отсутствуют;

Пластиды отсутствуют; Все ядерные структуры покрыты очень тонкой мембранной оболочкой, которая ограждает их от взаимодействия с внешней средой. С помощью специальных наростов, называемых складкам, они очень близко прилегают друг к другу. Обмен веществ осуществляется через специальные отверстия — поры, которые пронизывают мембрану.

Все ядерные структуры покрыты очень тонкой мембранной оболочкой, которая ограждает их от взаимодействия с внешней средой. С помощью специальных наростов, называемых складкам, они очень близко прилегают друг к другу. Обмен веществ осуществляется через специальные отверстия — поры, которые пронизывают мембрану.