- Тип кишечнополостные

- Тип кишечнополостные. Общая характеристика

- По способу питания большинство кишечнополостных являются

- Тип Кишечнополостные

- «Кишечнополостные»

- Класс Гидроидные

- Внутренний слой (энтодерма).

- Класс Сцифоидные, или Сцифомедузы

- Класс Коралловые полипы

- Сравнительная характеристика кишечнополостных и гребневиков

Тип кишечнополостные

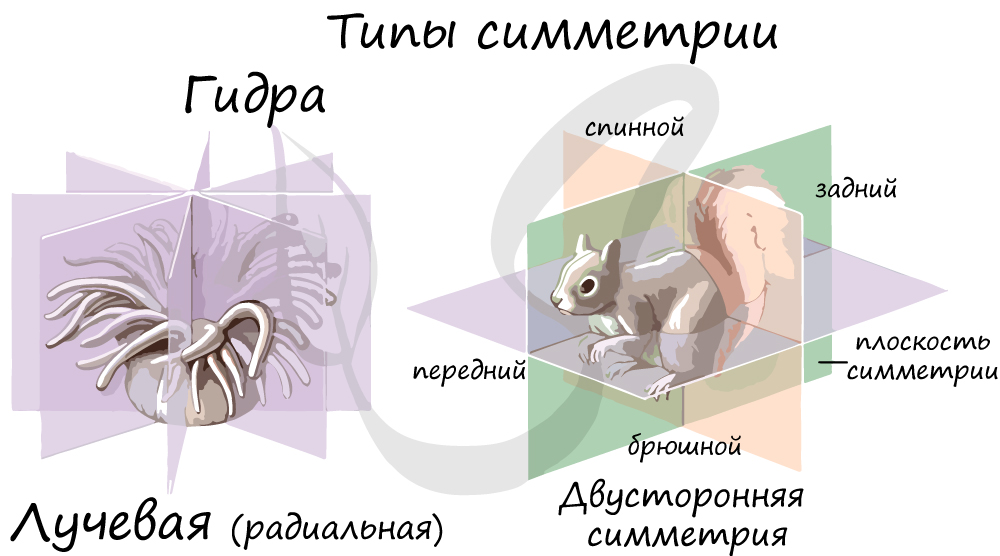

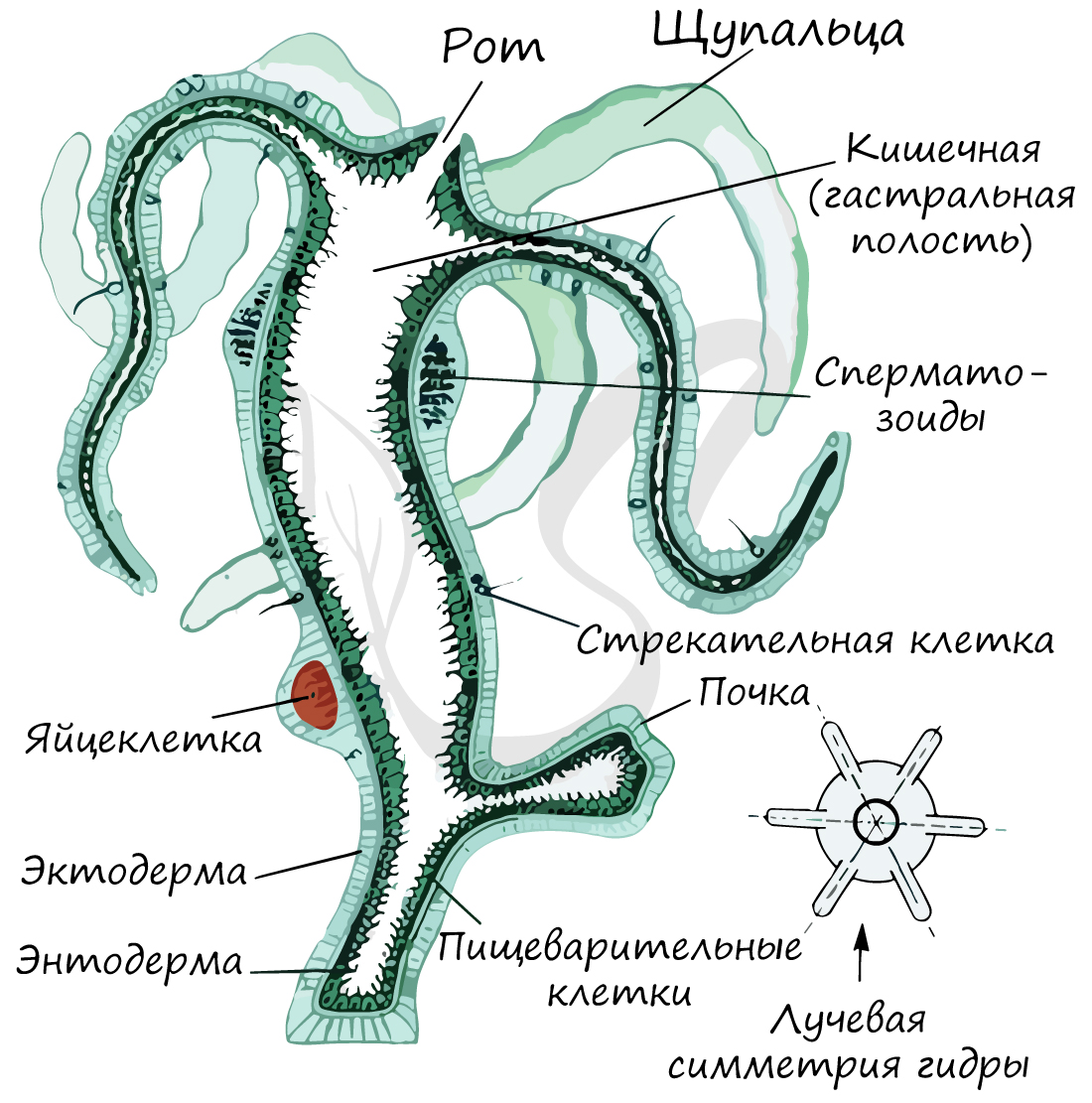

Кишечнополостные — одна из древнейших групп многоклеточных организмов, просто организованных, обладающих лучевой (радиальной) симметрией и двуслойностью. Кишечнополостные — в большинстве обитатели морей и океанов, часть встречается в пресных водах. Произошли от колониальных форм простейших — жгутиконосцев.

Чтобы хорошо понимать зоологию, следует, прежде всего, знать ароморфозы. С них мы и будем начинать изучение каждого нового раздела. Определений слова «ароморфоз» множество, приведу два. Ароморфоз — прогрессивное эволюционное изменение строения, в результате которого усложняется организация организмов.

Ароморфоз (от греч. αἴρω — «поднимаю» и μορφή — «форма») — морфофизиологическое преобразование, приводящее к общему повышению уровня организации организмов и дающее им возможность освоить новые среды обитания или расширить их использование.

Ароморфозы кишечнополостных

У простейших одна клетка представляла весь организм целиком, имела сложное строение. Начиная с кишечнополостных организмы представлены совокупностью клеток — многоклеточность, клетки отличаются по строению и функции.

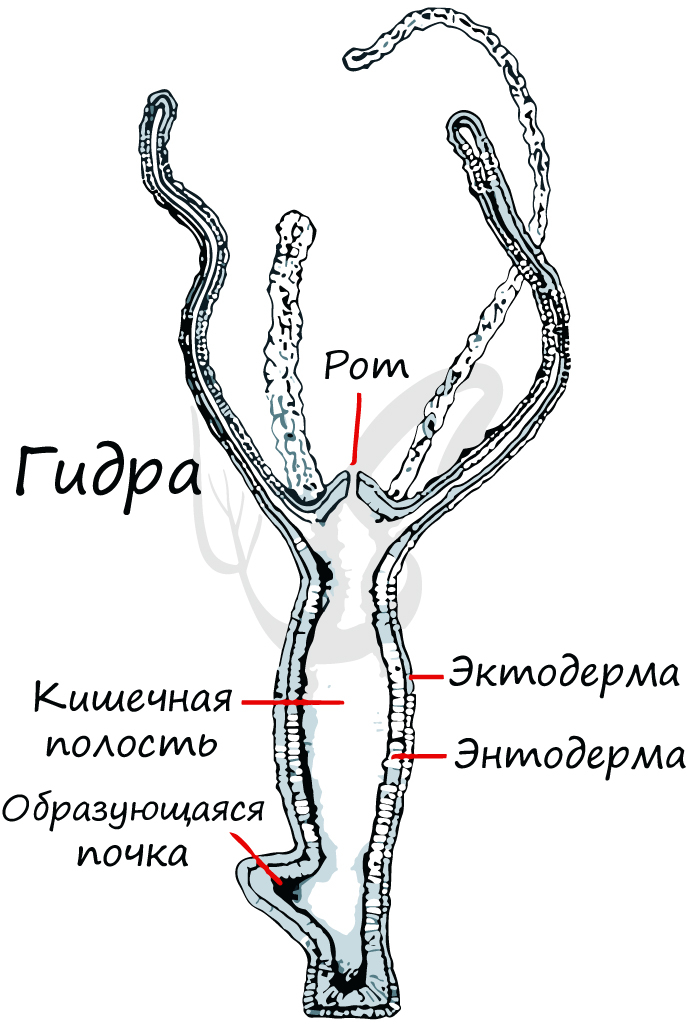

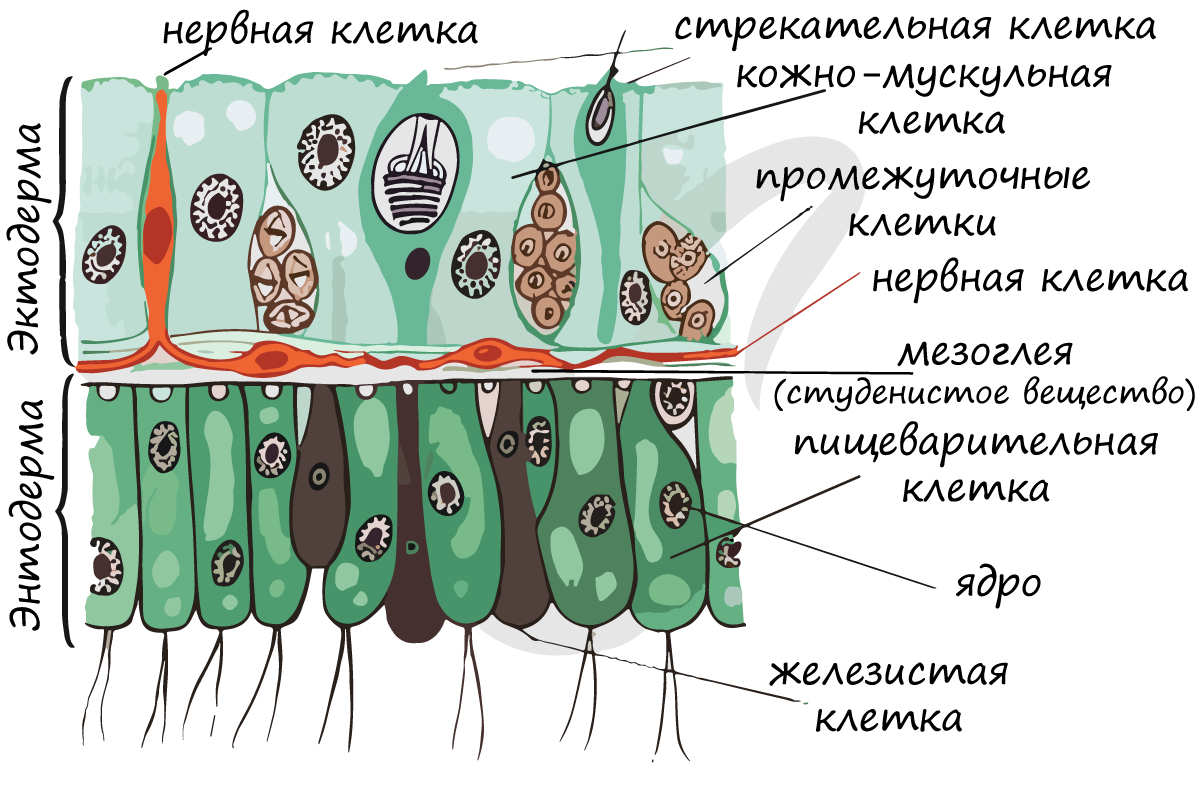

Стенка тела состоит из двух слоев: эктодермы (наружного слоя, от греч. ektós — вне, снаружи) и энтодерма (внутреннего слоя, от гр. entos внутри). Между эктодермой и энтодермой находится мезоглея — студенистое вещество.

Радиальная симметрия — форма симметрии, при которой тело при вращении совпадает само с собой. Через центр такого организма можно провести несколько или много плоскостей симметрии. Такая форма симметрии характерна для животных, ведущий малоподвижный образ жизни.

В типе кишечнополостные нас более всего интересует подтип стрекающие, в составе которого имеются три класса, о которых мы будем говорить подробно: гидроидные, сцифоидные, коралловые полипы.

Специализация клеток закономерное явление в многоклеточном организме, клетки отличаются по строению и выполняемой функции. В эктодерме и энтодерме представлены разные типы клеток. Эктодерма состоит из:

- Эпителиально-мускульные — благодаря их сокращениям организм передвигается (гидра совершает кувырок)

Промежуточные — мультипотентные стволовые клетки, которые могут дифференцироваться в другие типы клеток организма. Благодаря им кишечнополостные имеют высокую способность к регенерации.

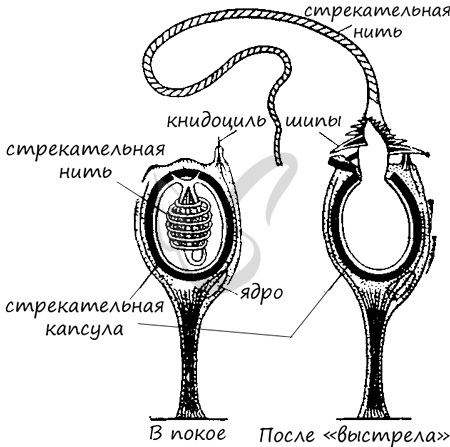

Выполняют функции защиты от врагов и нападения на добычу. Характерный признак — наличие книдоцита, сложноустроенного органа, состоящего из колбовидной капсулы, и нитевидной структуры — стрекательной нити. При соприкосновении с книдоцилем («спусковым выростом») — направленной наружу части книдоцита — книдоцит «выстреливает». Шипы, расположенные в основании стрекательной нити, прокалывают цель, а стрекательная нить выворачивается наружу из стрекательной капсулы, пронзая тело жертвы.

При ударе стрекательной нити об организм-мишень, внутрь ткани впрыскиваются нейротоксины и добыча оказывается парализованной. После этого кишечнополостные легко овладевают добычей, и, перемещая ее в гастральную полость, переваривают.

Нервные клетки, соединяясь друг с другом, объединяются в нервную систему. Благодаря наличию этих клеток, у гидры имеются рефлексы. Рефлекс — ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая при помощи нервной системы. Так, если гидру уколоть иглой, то ее тело сжимается.

Внутренний слой гидры — энтодерма, также содержит определенные типы клеток:

- Эпителиально-мускульные — это те же эпителиально-мускульные клетки по функции и строению, только расположены они во внутреннем слое и способны к фагоцитозу.

- Пищеварительные — имеют жгутики, обеспечивают внутриклеточное пищеварение путем фагоцитоза.

- Железистые клетки — выделяют ферменты в гастральную (кишечную) полость, благодаря чему осуществляется полостное пищеварение.

Дифференцировка клеток, их специализация способствовала появлению тканей у кишечнополостных, обособлению наружного и внутреннего слоев.

Посмотрите на схему (ниже) строения стенки тела гидры. Попробуйте сами дать определения и назвать функцию каждого из указанных элементов.

Именно у кишечнополостных мы впервые отметим появление нервной системы. Она диффузного (сетчатого) типа, то есть нервные клетки распределены в эктодерме равномерно, нигде мы не найдем скопления нервных клеток (нервных узлов, нервных стволов).

У простейших был только один вариант пищеварения — внутриклеточное. У кишечнополостных возникает полостное пищеварение, при котором ферменты выделяются железистыми клетками энтодермы в кишечную (гастральную) полость. Таким образом, расщепление пищи начинается еще до того, как она попадет в клетку.

Заметьте, само название типа «Кишечнополостные» напоминает вам об этом ароморфозе.

Отмечу, что полостное пищеварение никак не исключает внутриклеточное: после полостного пищеварения мелкие пищевые частицы захватываются пищеварительными клетками — начинается внутриклеточный этап пищеварения.

Размножение кишечнополостных

Осуществляется как бесполым, так и половым путем. Бесполое может осуществляться путем фрагментации и почкования, в результате которого образуются колонии. Половое — с помощью билатерально-симметричной (двусторонняя симметрия) личинки — планулы.

У некоторых кишечнополостных имеются жизненные циклы со сменой форм: полипа (сидячая) и медузы (плавающая).

Приглашаю вас в увлекательное путешествие на глубины океана, в мир обожаемых нами кишечнополостных! В следующих темах мы подробнее поговорим о представителях кишечнополостных и получим несравненное удовольствие.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Тип кишечнополостные. Общая характеристика

В этой статье мы рассмотрим особенности типа кишечнополостных. Какие животные к нему относятся? Почему они объединены в данный тип? Итак, кишечнополостные — это живущие в водной среде многоклеточные беспозвоночные животные. Сюда относятся медузы (или сцифоидные), коралловые полипы и гидры (гидроидные). Их тело, в схематичном упрощении напоминающее мешочек, сформировано из внешнего и внутреннего слоев клеток и характеризуется лучевой симметрией.

Произошли кишечнополостные от примитивных многоклеточных, состоящих из клеток двух типов. Обитают они исключительно в воде, как соленой, так и пресной. Кишечнополостные различаются по тому, склонны ли они к перемене места жительства. Медузы являются свободноплавающими, и передвигаются довольно быстро, а вот коралловые полипы — прикрепленные формы, которые могут жить колониями или поодиночке. Пресноводная гидра представляет собой промежуточную форму — она обычно ведет сидячий образ жизни, но способна и к передвижению, правда, очень медленному.

1. У кишечнополостных есть только один «вход», то есть ротовая полость, и нет «выхода». Рот, обсаженный щупальцами, ведет в слепозамкнутую гастральную (кишечную) полость — отсюда и название.

2. Тело состоит из двух клеточных слоев: эктодермы (двигательные клетки со жгутиками) и энтодермы (пищеварительные, образовывающие ложноножки). Между ними лежит неклеточный слой мезоглея.

3. Диффузная нервная система сформировалась у кишечнополостных впервые в процессе эволюции. Нервные клетки хаотично расположены по всей эктодерме и друг с другом соприкасаются отростками.

4. У медуз нервные клетки собраны в узлы — ганглии, образующие нервное кольцо.

5. Органов дыхательных и выделительных кишечнополостные не имеют.

1. Кишечнополостные — хищные животные. Пищей для них является разнообразная живая мелочь, которой битком набита водная среда.

2. Коралловые полипы способны к питанию двух типов. При гетеротрофном типе они захватывают пищу своими ярко окрашенными щупальцами, а вот условными «автотрофами» им помогают быть симбиотические водоросли, живущие внутри полипов.

3. Переваривают пищу кишечнополостные как внутри гастральной полости (так называемое внутриполостное пищеварение), так и в клетках энтодермы (внутриклеточное пищеварение).

4. Непереваренная пища отправляется туда, откуда поступила — через ротовую полость во внешнюю среду.

1. Осуществляется размножение кишечнополостных двумя способами: бесполым и половым. Причем у многих представителей эти два варианта могут сменять друг друга — происходит чередование поколений.

2. Кишечнополостным свойственно разделение полов, однако существуют среди них и гермафродиты, например, кораллы цериантарии и гидра обыкновенная.

3. Существуют виды с прямым развитием, но есть и кишечнополостные, проходящие через личиночную стадию.

1. На всякого хищника находится свой хищник — кишечнополостные являются кормом для морских обитателей. Например, рыбы-бабочки с удовольствием объедают коралловые полипы. Медузы также служат пищей рыбам и морским черепахам. Несколькими видами медуз не брезгует и человек, в Азии издавна в почете корнероты, стомолофус мелеагрис и другие.

2. Коралловые заросли — дом для множества живых организмов. Здесь всегда есть пища и укрытия.

3. Коралловые полипы фильтруют воду и тем самым очищают ее.

4. Кораллы участвуют в круговороте кальция, образуют осадочные породы, фантастически прекрасные коралловые рифы и острова.

5. Из кораллов изготавливают строительные материалы. Продуктом их обжига является известь.

6. Красный и черный кораллы уже тысячи лет используются человеком в качестве ювелирных украшений.

Хочешь сдать экзамен на отлично? Жми сюда — подготовка к тестам ЕГЭ по биологии

Источник

По способу питания большинство кишечнополостных являются

Тип Кишечнополостные

1.По способу питания большинство кишечнополостных являются

2.Лучевой симметрии тела НЕ имеет

2) белая планария

3) пресноводная гидра

4) красный коралл

3.Коралловые рифы образуются в результате жизнедеятельности

3) бурых водорослей

4.Двустороннюю симметрию тела имеет

5.Тело кишечнополостных состоит из

2) одного слоя клеток

3) двух слоев клеток

4) трех слоев клеток

6.Какое животное размножается почкованием?

1) белая планария

2) пресноводная гидра

3) дождевой червь

4) большой прудовик

7.Гидра получила название в честь чудовища греческой мифологии, у которого на месте отрубленных голов вырастали новые, так как она

1) размножается половым способом

2) способна к регенерации

3) удерживает добычу с помощью щупалец

4) парализует добычу стрекательными клетками

8.Ответная реакция организма гидры на действие внешних раздражителей

9.Колонии кораллов образуют животные, которые относятся к типу

10.В состав эктодермы гидры не входит

1) кожно-мускульные клетки

2) стрекательные клетки

3) нервные клетки

4) пищеварительные клетки

11.Наибольшее скопление стрекательных клеток у гидры

1) у рта и на подошве

2) у рта и на стебельке тела

3) у рта и на щупальцах

4) у рта и на стенках кишечной полости

12.Гидра обитает в

1) пресных водоёмах с быстрым течением

2) пресных водоёмах со стоячей водой

3) опреснённых лиманах

4) морях и океанах

13.Кишечная (гастральная) полость медуз

1) простая мешкообразная

2) разделённая на передний и задний отделы

14.По способу питания медузы

15. Тело кишечнополостных

1) не имеет клеточного строения

2) состоит из одной клетки

3) состоит из эктодермы, энтодермы и мезодермы

4) состоит из эктодермы и энтодермы

16.Лучевую симметрию имеет

17.Стрекательных клеток нет у

1) кольчатого червя нереиды

4) медузы аурелии

4) нервных клеток

1) при помощи воздушных мешков

2) при помощи трахеи

4) поглощая растворённый в воде кислород всей поверхностью тела

20.Среди коралловых полипов есть гермафродиты, то есть животные

1) с признаками женского организма

2) с признаками мужского организма

21.Какую функцию выполняют стрекательные клетки

22.Стрекательные клетки характерны для представителей типа

23.Пресноводную гидру относят к типу Кишечнополостные, так как она

1) питается плавающими животными

2) имеет два слоя клеток: эктодерму и энтодерму

3) обитает в пресном водоёме

4) реагирует на действие раздражителей

24.

2) эвглены зеленой

3) амебы дизентерийной

4) пресноводной гидры

25.Прикреплённый образ жизни ведёт

2) коралловый полип

3) амёба обыкновенная

4) аскарида человеческая

26.Какой тип нервной системы характерен для кишечнополостных животных?

27. Какой признак отсутствует у кишечнополостных?

1) размножение почкованием

2) лучевая симметрия

4) третий зародышевый листок

28.Животных, для которых характерно как полостное, так и внутриклеточное пищеварение, относят к

3) кольчатым червям

29.Кто из названных животных может иметь известковый скелет?

2) амёба обыкновенная

4) коралловый полип

30. У всех многоклеточных животных обязательно имеет(-ют)ся

1) двусторонняя симметрия тела

2) кровеносная система

3) дифференцированные клетки

4) специализированные органы чувств

Задание 1. Установите соответствие между простейшими животными и средами их обитания – (1) Пресные водоемы, либо (2) Живые организмы:

А) Эвглена зеленая.

Б) Амеба обыкновенная.

В) Амеба дизентерийная.

Д) Малярийный паразит.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Задание 2. Установите соответствие между процессами жизнедеятельности и животными, у которых эти процессы происходят.

А) передвижение происходит при помощи ложноножек (перетеканием)

Б) захват пищи путём фагоцитоза

В) выделение происходит через одну сократительную вакуоль

Г) обмен ядрами при половом процессе

Д) выделение происходит через две сократительные вакуоли с каналами

Е) передвижение происходит с помощью ресничек

1) амёба обыкновенная

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Задание 3. Установите соответствие между особенностями образа жизни и строения и разными кишечнополостными, для которых эти особенности характерны

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА ЖИЗНИ

И СТРОЕНИЯ РАЗНЫЕ

А) обитание в толще морской воды

Б) обитание в полосе прибоя

В) образуют колонии

Г) не образуют колонии

Д) имеют известковый скелет

Е) не имеют известкового скелета

2) коралловые полипы

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Задание 4. Установите соответствие между функцией и типом клеток Кишечнополостных

ФУНКЦИЯ ТИП КЛЕТКИ

А) поражение жертвы

Б) защита организма от врагов

В) ответ организма на раздражение

Г) образование покрова тела

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Задание 5. Установите соответствие между особенностями строения простейшего и его видом.

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ВИД ПРОСТЕЙШЕГО

А) перемещается с помощью ресничек

Б) есть клеточный рот

В) перемещается с помощью жгутика

Г) способна к автотрофному питанию

Д) имеется два ядра

Е) есть светочувствительный глазок

1) Эвглена зеленая

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Задание 6. Установите последовательность возникновения малярии.

А) Разрушение эритроцитов крови

Б) Рост и бесполое размножение плазмодия

В) Проникновение плазмодия в печень

Г) Проникновение плазмодия в кровь человека

Е) Проникновение паразита в кишечник комара

Ж) Половое размножение плазмодия

1.Какое значение в жизни простейших имеют цисты?

2. К какому подцарству, типу относят животное, изображённое на рисунке? Что обозначено буквами А и Б и в чём состоит роль этих структур в жизни животного?

3. К какому подцарству, типу относят животное, изображённое на рисунке? Какой процесс изображён на рисунке и в чём состоит его биологическое значение? Укажите тип деления клетки, который лежит в основе этого процесса.

4. Найдите ошибки в приведённом тексте, исправьте их, укажите номера предложений, в которых они сделаны, запишите эти предложения без ошибок.

1) Кишечнополостные — трёхслойные, беспозвоночные животные.

2) Среди них встречаются как свободноплавающие формы, так и прикреплённые к субстрату.

3) Размножаются только бесполым способом.

4) Включают классы: гидроидные, сцифоидные, жгутиконосцы.

На одном конце тела расположены щелевидное ротовое отверстие, окружённое венчиком из щупалец (их число кратно 6 или равно 8), и глотка, ведущая в слепозаканчивающуюся кишечную (гастральную) полость, на противоположном — подошва (кроме колониальных форм). По углам рта могут находиться желобки, покрытые ресничками (сифоноглифы), по которым вода направляется в гастральную полость и выходит из неё; это облегчает попадание пищи, выведение непереваренных остатков, обеспечивает водный обмен и сохранение формы тела.

В гастральную полость вдаются неполные перегородки (септы), увеличивающие пищеварительную поверхность.

В септах расположены железистые пищеварительные клетки, валики продольной мускулатуры и гонады. Число септ соответствует числу щупалец. Характерной особенностью коралловых полипов является наличие у большинства видов рогового или известкового (в основном из карбоната кальция) скелета, вырабатываемого мезоглеей или эктодермой.

У колониальных видов отдельные особи связаны между собой общим скелетом, гастральные полости соединены через систему каналов.

Выделяют 3 подкласса: восьмилучевые кораллы, шестилучевые кораллы, цериантарии; около 6000 современных видов. Большинство коралловых полипов прочно прикреплены к твёрдому субстрату; некоторые виды одиночных коралловых полипов могут медленно ползать.

В жизненном цикле коралловых полипов, в отличие от подавляющего большинства других книдарий, отсутствует стадия медузы. Размножаются коралловые полипы как бесполым, так и половым путём. Бесполое размножение осуществляется путём почкования или деления (бесскелетные актинии). В результате не доходящего до конца почкования у многих видов часто образуются крупные колонии.

При половом размножении оплодотворение наружное или внутреннее. Обычно развитие происходит через образование питающейся, покрытой ресничками личинки — планулы, которая некоторое время плавает, а затем прикрепляется передним концом к субстрату и превращается во взрослый полип. У некоторых видов (с внутренним оплодотворением) развитие происходит в материнском организме, молодые особи выводятся через рот.

Колонии тропических коралловых полипов (в основном шестилучевых склерактиний) могут достигать огромных размеров, часто образуя коралловые рифы; они играют ключевую роль в создании придонных, главным образом мелководных, сообществ.

В густых зарослях кораллов обитают многочисленные виды животных (червей, моллюсков, ракообразных, иглокожих, рыб и др.), находящих здесь убежище и пищу.

Лит.: Беспозвоночные: новый обобщенный подход. М., 1992. А. В. Чесунов.

«Кишечнополостные»

Тип Кишечнополостные

Основные ароморфозы:

клеточная дифференцировка; образование тканей; формирование двух зародышевых листков; появление нервной системы, органов чувств; появление полостного пищеварения.

Известно около 9 тыс. видов. Кишечнополостные — низшие многоклеточные животные, у которых отсутствуют настоящие органы и ткани. Свободноживущие, среди которых главным образом морские животные, реже — пресноводные.

К ним относятся ведущие малоподвижный, прикрепленный образ жизни (бентосные) — одиночные и колониальные полипы, а также плавающий (планктонные) — медузы.

Характерные признаки:

- Многоклеточные, двухслойные животные, тело состоит из двух слоев клеток: наружного — эктодермы, внутреннего — энтодермы — и прослойки студенистой неклеточной мезоглии. Внутри имеется кишечная (гастральная) полость, открывающаяся наружу ротовым отверстием, которое окружено щупальцами.

- Радиальная (лучевая) симметрия тела.

- Наличие стрекательных клеток (органы защиты и нападения).

- Первичноротые.

Имеется ротовое отверстие (единственное) для заглатывания пищи и выведения непереваренных остатков. Пищеварение двойное (полостное и внутриклеточное).

- Нервная система диффузного типа, состоит из нервных клеток в эктодерме, которые соединяются длинными отростками, образуя сеть (рассеянное нервное сплетение).

- Дыхание и выделение продуктов обмена происходит через всю поверхность тела.

- Размножение бесполое (почкование, стробиляция) и половое (копуляция).

У некоторых в жизненном цикле наблюдается чередование полового и бесполого поколений.

- Развитие с метаморфозом (личинка — планула), реже — прямое.

Тип кишечнополостные включает: класс Гидроидные, класс Сцифоидные, класс Коралловые полипы.

Класс Гидроидные

Класс Гидроидные — в основном морские, реже — пресноводные гидроиды. Известно около 4 тыс. видов. Пресноводная гидра — одиночный полип, прикрепленный подошвой к субстрату. Тело цилиндрической формы, размером до 1 см.

На верхнем конце тела расположен рот, окруженный щупальцами (5—12). Обитает в прудах, озерах, реках. Ведет малоподвижный образ жизни. Передвигается за счет сокращения тела и щупалец — «кувыркаясь». Хищник, питается мелкими беспозвоночными животными (дафниями, циклопами) и мальками рыб.

Наружный слой (эктодерма).

Клетки дифференцированы: эпителиально-мускульные — покровные клетки, имеющие сократительные отростки, располагающиеся вдоль тела, при сокращении которых тело полипа и его щупальца укорачиваются и утолщаются, а при расслаблении вытягиваются; интерстициальные (промежуточные) клетки — мелкие, недифференцированные, располагающиеся группами между эпителиально-мускульными клетками.

Содержат крупные ядра и мало цитоплазмы, образуют другие клетки эктодермы и обеспечивают процесс регенерации; стрекательные клетки — разбросаны по всей поверхности тела и образуют скопления на щупальцах (стрекательные «батареи»), которые выполняют функции нападения и защиты.

Содержат стрекательную капсулу с ядовитой жидкостью, внутри которой находится свернутая спирально стрекательная нить. Клетка имеет осязательный (чувствительный) волосок. При раздражении этого волоска стрекательная нить с силой выпрямляется и проникает в жертву.

Стекающий по каналу нити яд парализует мелких животных. После «выстреливания» стрекательные клетки отмирают, а новые образуются из промежуточных клеток.

Нервные клетки — звездчатой формы, располагаются под эпителиально-мускульными клетками, соединяясь друг с другом тонкими отростками, образуют нервное сплетение.

Такая нервная система называется диффузной и является самой примитивной среди многоклеточных животных. В ответ на раздражение, наносимое полипу, например иглой, тело его сокращается.

Внутренний слой (энтодерма).

Клетки дифференцированы: эпителиально-мускульные — имеют мускульные отростки, располагающиеся поперек, при сокращении которых тело удлиняется и сужается.

Способны к фагоцитозу, образуя псевдоподии, захватывая пищевые частицы и переваривая их в цитоплазме (внутриклеточное пищеварение). Имеют жгутики (1—3), с помощью которых происходит перемешивание содержимого пищеварительной полости. Таким образом, эти клетки выполняют покровную, сократительную и пищеварительную функции; железистые клетки — вырабатывают и выделяют пищеварительные ферменты в гастральную полость, где происходит внутриполостное пищеварение.

Образовавшиеся питательные вещества усваиваются, непереваренные остатки пищи выбрасываются через рот.

Размножение: бесполое (летом) — происходит почкованием. На теле образуются почки — выпячивание двухслойной стенки. Почка растет, и дочерний организм существует за счет материнского. Затем на почке появляется рот, окруженный щупальцами, и подошва. Почка отрывается от материнского организма, падает на дно и переходит к самостоятельной жизни.

Половое — копуляция наблюдается осенью, с понижением температуры, осеменение перекрестное.

Гидра обыкновенная — гермафродит.

В эктодерме формируются гонады, в которых развиваются гаметы. Мужские клетки образуются в небольших бугорках на верхней части тела гидры, а крупная яйцеклетка располагается в выпуклости у основания.

Сперматозоиды через разрыв ткани выходят в воду и проникают в яйцеклетку другой особи. Зигота покрывается плотной оболочкой и оседает на дно водоема (материнский организм погибает). Весной начинается рост и развитие молодой гидры.

Класс Сцифоидные, или Сцифомедузы

Медузы обитают в морях.

Тело напоминает по форме зонт и состоит в основном из студенистой мезоглеи, покрытой снаружи слоем эктодермы, а изнутри слоем энтодермы.

По краям зонта расположены щупальца, окружающие рот, находящийся на нижней стороне. Рот ведет в гастральную полость, от которой отходят радиальные каналы. Каналы соединяются между собой кольцевым каналом. В результате образуется гастральная система.

Нервная система медуз сложнее, чем у гидр. Кроме общей сети нервных клеток, по краю зонтика расположены скопления нервных ганглиев, образующих сплошное нервное кольцо и особые органы равновесия – статоцисты.

У некоторых медуз появляются светочувствительные глазки, появляются чувствительные и пигментные клетки, соответствующие сетчатке глаза высших животных.

В жизненном цикле медуз закономерно чередуются половое и бесполое поколения.

Они раздельнополы. Половые железы расположены в энтодерме под радиальными каналами или на ротовом стебельке. Половые продукты выходят через рот в море. Из зиготы развивается свободноживущая личинка – планула. Планула весной превращается в маленького полипа. Полипы образуют группы, похожие на колонии. Постепенно они расходятся и превращаются во взрослых медуз.

Класс Коралловые полипы

Класс Коралловые полипы — морские колониальные, реже одиночные полипы, развивающиеся без смены поколений.

Известно около 6 тыс. видов. Наиболее широко распространены одиночные кораллы (актинии) и колониальные (красный, черный).

Все колониальные коралловые полипы обладают скелетом, состоящим в большинстве случаев из углекислого кальция, реже — из рогоподобного вещества.

Колониальные коралловые полипы, имеющие известковый скелет, образуют коралловые рифы и коралловые острова. У одиночных коралловых полипов жесткий скелет отсутствует.

Колониальные коралловые полипы питаются мелкими планктонными животными, улавливая их щупальцами со стрекательными клетками. Кроме того, в теле многих колониальных кораллов поселяются водоросли, от которых полипы получают питательные вещества.

Актинии — хищники: они охотятся на крупную добычу — ракообразных и рыб.

Сложная кишечная полость. Эктодермальная глотка ведет в гастральную полость, которая разделена радиальными перегородками — септами (боковые складки энтодермы). Они прирастают к глотке, а ниже глотки не смыкаются, образуя желудок. Наличие септ увеличивает пищеварительную поверхность.

Нервная система образует густое сплетение на ротовом диске. Раздельнополые.

Гонады формируются в энтодерме. Размножение бесполое (у колониальных — почкование, у одиночных — деление) и половое. Оплодотворение — в гастральной полости женской особи.

Развитие с метаморфозом (личинка — планула), чередования поколений нет.

Коралловые полипы, или кораллы, создают особый подводный ландшафт, образуя огромные коралловые рифы, которые иногда тянутся вдоль берегов (за это их называют барьерными рифами) на расстояния, превышающие тысячу километров, например Большой Барьерный риф у берегов Австралии.

Кораллы образуют и коралловые острова, которые называются атоллами.

Атолл представляет собой невысокий остров кольцевидной или подковообразной формы, внутри которого находится мелководный водоем — лагуна. Атолл возникает в том случае, если остров или кратер потухшего вулкана, окруженный барьерными рифами, постепенно уходит в глубину моря при опускании морского дна. Кораллы, окружающие остров со всех сторон, постоянно надстраивают барьерный риф, так как у поверхности моря они лучше обеспечены пищей.

Когда остров опустится, на его месте останется мелководная лагуна, а на барьерный риф прибой нанесет песок, и таким образом возникнет атолл.

Значение кишечнополостных:

звено в цепях питания морских биоценозов; поглощение взвешенной органики и очищение морской воды; коралловые полипы участвуют в круговороте Са2+ в биосфере и образовании осадочных пород, рифов, барьеров, окружающих острова, а также атоллов (коралловые острова в форме кольца с лагуной посередине); употребление в пищу (Китай, Япония), изготовление предметов искусства (кораллы), использование в качестве строительных материалов (известь), в медицине для получения биологически активных веществ.

Если добыча (мелкое животное) касается волоска стрекательной клетки, то стрекательная нить выстреливается, добыча парализуется и приклеивается к щупальцу, щупальце помещает добычу в кишечную полость.

Полостное пищеварение происходит в кишечной полости за счет пищеварительных ферментов, выделяемых железистыми клетками энтодермы. Затем эпителиальные клетки энтодермы путем фагоцитоза захватывают пищу и переваривают ее окончательно (внутриклеточное пищеварение), питательные вещества распределяются между всеми клетками тела.

Непереваренные остатки пищи удаляются через рот.

Эпителиальные клетки энтодермы имеют реснички, создающие ток воды внутрь кишечной полости, за счет этого туда поступает свежая вода с кислородом. Дыхание и выделение Кишечнополостных осуществляется при непосредственном контакте клеток тела с водной средой.

Сравнительная характеристика кишечнополостных и гребневиков

| Типы, классы | Гастральная полость | Гонады | Жизненные формы | Развитие, жизненный цикл |

| Тип Coelenterata Класс Hydrozoa | Растроваскулярная глотка отсутствует, у медуз с желудком и каналами | в эктодерме | преобладает полипоидная (бентосная) | прямое и с метаморфозом, метагенез |

| Тип Coelenterata Класс Scyphozoa | эктодермальная глотка, желудок с карманами, каналы прямые и ветвящиеся | в энтодерме в карманах желудка | преобладает медузоидная (пелагическая) | с метаморфозом и нередко с метагенезом |

| Тип Coelenterata Класс Anthozoa | двухслойная глотка, выстланная эктодермой, септы в желудке | в энтодерме на септах | только полипоидная (бентосная) | с метаморфозом, но без метагенеза |

| Тип Ctenophora | эктодермальная глотка, желудок, каналы ветвящиеся и неветвящиеся | в энтодерме меридиональных каналов | плавающие: овальные, ленточные; сидячие и ползающие | прямое без метаморфоза |

Рис. 22. Строение клейкой клетки гребневика:

1 — клейкие сосочки; 2 — спиральная нить

Класс гребневики (CTENOPHORA)

Форма тела гребневиков чаще мешковидная (рис. 23).

Рис. 23. Схема строения гребневика:

1 — ротовое отверстие; 2 — глотка; 3 — желудок; 4 — аборальный канал гастроваскулярно

Источник