- Каким образом происходит питание грибов и в чем его особенности?

- Особенности и предметы питания

- Почему грибы – гетеротрофы?

- Способы питания

- Сапрофиты или сапротрофы

- Грибы-паразиты

- Симбиотики или симбионты

- Микориза

- Лишайник

- Как питаются, размножаются и растут грибы?

- Строение грибов

- Питание грибов

- Способы размножения

- Механизмы защиты

- Как происходит рост грибов?

- Сколько по времени растут грибы?

- Какие условия нужны для роста грибов?

- Как быстро растут грибы после дождя?

- Почему грибы растут «ведьмиными кругами»?

Каким образом происходит питание грибов и в чем его особенности?

Питание гриба можно назвать сложным процессом, отличающимся своей значимостью в круговороте соединений в окружающей среде. Лишние участки в подобных цепочках отсутствуют. Даже огромное разнообразие паразитов имеет значение, ведь они способны разлагать ослабленные организмы после гибели, таким образом очищая природу. Грибы произрастают почти везде и выделяются в отдельное царство живых организмов.

Существуют определенные особенности питания грибов. В данной статье мы разберем, какие группы грибов выделяют по способу питания. Лесные представители являются гетеротрофами, их тип питания не может быть автотрофным. В статье мы рассмотрим различные типы питания. Некоторые разновидности способны извлечь обязательные для жизнедеятельности вещества из мертвого субстрата, иные склонны паразитировать на живом организме.

Особенности и предметы питания

Грибы относятся к гетеротрофам, чем и отличаются от растительного мира. Рационы питания можно назвать весьма разнообразными. Существуют несколько источников:

- Использование органических веществ.

- Применение в пищу минералов.

Хорошей пищей является обилие растительных останков, трупов животных, гниющих корней или лесной подстилки. Переработка умершего растения нуждается в помощи лесного представителя, так как его свойства помогают разрушить слои целлюлозной оболочки.

Питание характеризуется следующими качествами:

- Особи не способны к переработке крупной пищи.

- Образ пищеварения можно назвать наружным.

- Обилие углерода является основным источником энергии.

- Всасыванием необходимых веществ осуществляются основные методы.

Лесные особи не будут употреблять большие куски пищи, так как они не могут их обработать. Характерной особенностью является наличие наружного типа пищеварения. Организм способен выделять специальный фермент, который расщепляет сложное органическое вещество. В этом ему помогает гидролиз и соответствующий процесс.

Углерод является не только источником необходимой энергии, но и также составной частью строения клеток. Около половины сахара, который перерабатывается, является частью структуры организмов, питающихся с помощью всего тела. Окружающая среда содержит определенное количество различных веществ и соединений. Грибы всасывают, поглощают и перерабатывают их. В результате активной деятельности образуется гумус – плодородный слой почвы.

Почему грибы – гетеротрофы?

Специалисты выделяют гетеротрофное и автотрофное питание. Все разновидности животных, многих бактерий и грибов относятся к гетеротрофам – разновидностям, которые не могут создавать необходимое для жизнедеятельности количество огранических элементов из неорганики. В их случае внешняя среда служит источником для получения органики.

Автотрофами является царство растений и некоторые бактерии. Клеточки подобных существ живой природы содержат большое число хлоропластов. Хлоропластами называют особенные пластиды, которые имеют зеленые оттенки. В данных составляющих клеток отмечается содержание хлорофилла – вещества, обладающего зеленоватым оттенком и придающего растению характерный окрас. Частицы хлорофилла способны катализировать реакцию, после которых обилие углекислых газов, элементов азота и частиц воды, с помощью света, становятся сложными органическими соединениями.

Растения имеют способность обеспечить себя самостоятельно, создавая строительный и энергетический материал для произрастания. Внешний мир обеспечивает их водой. Кислород и нужное количество минеральных веществ они также получают из внешней среды. Но представители лесного царства также имеют общую деталь с растениями: они обладают схожим путем захвата питательных элементов, впитывая их из поверхностей или содержимого субстрата с помощью приспособленных для этого клеточных стенок. Грибница помогает всасывать микроэлементы, но мицелием обладают только высшие представители. Но хлорофилл у них отсутствует, а это означает: фотосинтез невозможен.

Способы питания

Любой живой организм нуждается в протеинах (белках), углеводах и жирах (липидах). Клетки синтезируют белки из аминокислоты, которая поступает из окружающей среды. Липиды уже состоят в клеточных стенках, они являются энергетическими резервами в случае дефицита углевода. Сложный углевод образуется из глюкоз, которые можно назвать энергетическими материалами. В организме грибов отмечается содержание гликогена.

Для того, чтобы извлечь из окружающей среды все нужные вещества для питания, сначала грибы разлагают сложное соединение до простого элемента. Пептид, крахмал или клетчатка не могут попасть в клетки. Для процессов разложения организм выпускает в окружающую среду фермент, помогающий расщеплять сложные соединения. Немногие особи, примером которых являются дрожжи, не обладают ферментами, поэтому дрожжи существуют за счет специфических субстратов, состоящих из простого углевода, проникающего через клеточную стенку.

Сложный многоклеточный высший экземпляр создает фермент в грибнице, а низший вид, например, может синтезировать фермент в плодовом теле. Разновидности полны особенностей. Один вид может вырабатывать фермент, который способен растворить различные вещества, а другой вырабатывает фермент, расщепляющий исключительно соединения с кератином. Эта особенность определяет среду и места произрастания.

Тела видов состоят из особенных тонких ниточек, которые называют гифами. Они помогают всасывать необходимое количество питательных веществ. В клетках гифов происходят процессы синтеза белков, превращения соединений глюкозы в гликоген, простого липида в сложный жир. Нити крепятся на субстратах. По среде и способу питания грибы подразделяются на:

- Сапрофитов или сапротрофов.

- Паразитов.

- Симбиотиков или симбионтов.

Большая часть представителей относится к сапротрофам, селящимся на каком-нибудь разлагающемся остатке, но в природе также существует много паразитов и примером взаимовыгодного симбиоза.

Сапрофиты или сапротрофы

Метод питания сапротрофа можно охарактеризовать как классический и базовый. Большинство специалистов и микологов считают, что их можно назвать первичным в сравнении с иными типами, который характерен для большей части созданий природы.

Подобные создания нуждаются в источнике для извлечения питательных веществ, например, субстратом можно назвать почву. Также в пример можно привести пень дерева, полуразложившийся продукт, умершие животные. Нити (сеть мицелия) обволакивают поверхности субстрата и его внутреннюю часть и структуру, начинаются процессы выделения фермента и захвата питательных элементов.

Сапрофиты имеют ценное значение, ведь их питание происходит за счет умерших организмов, которые потом разлагаются, что очень важно для природы. Происходит высвобождение зольного элемента, который может поглощать растение.

Большая часть сапрофитов обитает в почве. Сапротрофы бывают микроскопическими или макроскопическими. К макроскопической разновидности можно отнести плесневые и шляпочные грибы. Шляпочных можно встретить в лесном массиве, на лужайке, они могут быть съедобными или несъедобными. Шляпочник предпочитает старое дерево, участвует в процессах разложения опавших листочков.

Плесневые виды предпочитают разнообразие домашнего продукта и мертвой материи, служащей для них в качества источника получения питательных веществ. Грубая органика разлагается до простого соединения, после чего в процессе задействованы бактерии.

Грибы-паразиты

Ярким примером являются трутовики. Паразитический образ жизнедеятельности достаточно распространенный. Все разновидности данного отдела бывают:

- Вредителями растений (в качестве примера можно привести спорынью, фитофтор, серую гниль).

- Вредителями беспозвоночного животного (поражают муравьев, пчел и раков).

- Вредителями позвоночных организмов (процесс паразитирования происходит с привлечением амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих).

- Паразитами людей (в качестве примера можно привести дрожжи рода Кандида).

Строгая специфичность отличает многих паразитов. Они способны поражать только одну разновидность растения или животного. Существуют сапротрофы, способные перейти на паразитические образы жизнедеятельности. В этом случае сапротроф становится хищником, относящимся к факультативным типам паразита. Такие паразиты поражают ослабленное животное или растение.

Например, слои плесени образуются на живых листьях в условиях влажной среды. Грибковые заболевания (в качестве примера можно привести аспергиллез) людей развиваются при ослабленном иммунитете.

Симбиотики или симбионты

Симбиоз можно назвать достаточно распространенным в природных условиях способом. Он специфичный. Два организма пользуются особенностями друг друга, оказывая благоприятное воздействие на каждого. Например, шляпочный вид вступает в симбиотические отношения с деревом. Мицелий захватывает корешки растений, проникая в клетку.

Гифы всасывают минеральные вещества, как бы делясь ими с растением, то есть с деревом. Таким образом, дерево имеет необходимые для собственного развития элементы. Дуб, береза и осина стремительно растут при увеличении всасывающей поверхности корешков. Некоторые деревья не способны расти без симбионтов.

Симбиотик извлекает из деревьев органические элементы в огромных количествах, которые синтезируются в условиях света фотосинтезом. Зачастую обилие таких соединений поступает в грибницу в приемлемой для клетки форме.

Микориза

Микориза или грибокорень – образ взаимовыгодного сотрудничества гриба и растения. Виды микоризы:

- Эктомикориза: грибница захватывает корешки, образует своеобразное обособление, но не проникает в клетку корешка, а только в межклетник.

- Эндомикоризма: грибница проникает во внутреннюю часть клеточек корешков и образовывает скопление, которые напоминает клубок. Нити могут быть разветвленными, и эти ветви называются арбускулами.

- Эктоэндомикориза: средний способ.

Лишайник

Тела лишайников называют сланью, они состоят из мицелия и одноклеточных водорослей. Элемент водорослей называют фикобионтом, который представляют цианобактерии, зеленые или желто-зеленые водоросли. Грибным компонентом называют микобионты, представленные сумчатым или базидиальным экземпляром.

Выходит оригинальный организм. Мицелий отвечает за поставку воды и минеральных веществ, а часть водорослей за синтез органических соединений. Выходит выгодная группа. Но при разрыве связи водоросли выживают, а мицелий погибает, поэтому иногда подобные союзы называют облигатным паразитизмом.

Таким образом, существуют различные типы питания грибов. Огромное царство относится к гетеротрофам, а это означает, что они потребляют готовую органику из окружающей среды и не способны самостоятельно обеспечить себя необходимыми элементами.

Источник

Как питаются, размножаются и растут грибы?

Грибы являются уникальными организмами на нашей планете, которые современная биология выделяет в отдельное царство. Изучением же самих грибов занимается более узкоспециализированная наука — микология. Именно благодаря ей нам доступны знания о том, как питаются, размножаются и растут грибы в природе.

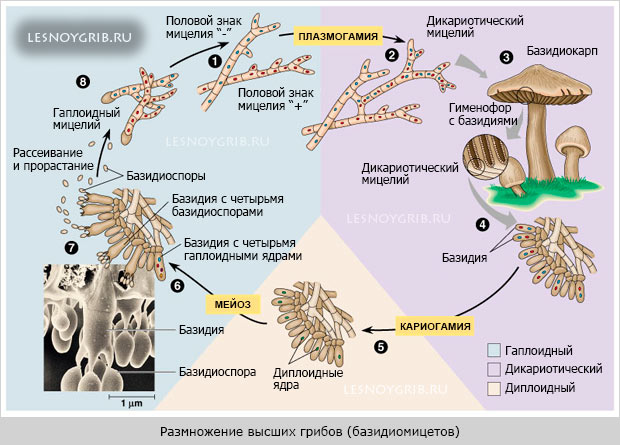

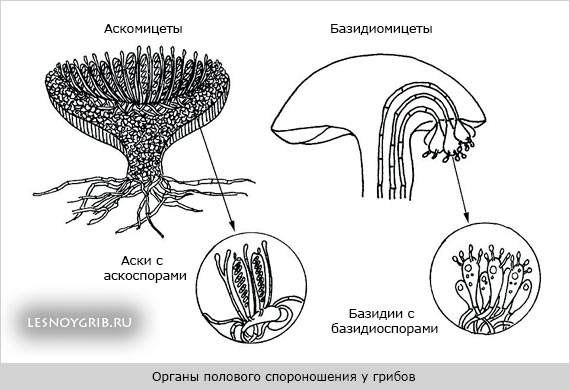

Сразу хочется сказать, что рассматривать данную тему мы будем исключительно для подцарства высших грибов (базидиомицеты и аскомицеты). Большинство из них, это именно те грибы, которые мы с вами привыкли видеть в лесу. Отдел базидиомицетов включает в себя более 30000 видов грибов, особенностью которых является наличие пластинчатого, трубчатого, шиповидного и гладкого гименофора. К аскомицетам относятся грибы имеющие спороносные органы с сумчатой структурой, среди таковых сморчки, строчки, трюфели. Численность данного отдела составляет более 64000 видов.

Основное отличие этих отделов грибов друг от друга заключается в образовании спор. У базидиомицетов это базидиоспоры появляющиеся на поверхности гименофора, что обозначается как наружное образование, у аскомицетов — аскоспоры, формирующиеся в аске (сумке), такой процесс образования называется внутренним.

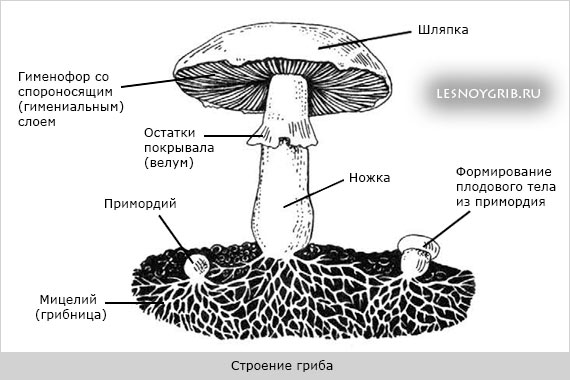

Строение грибов

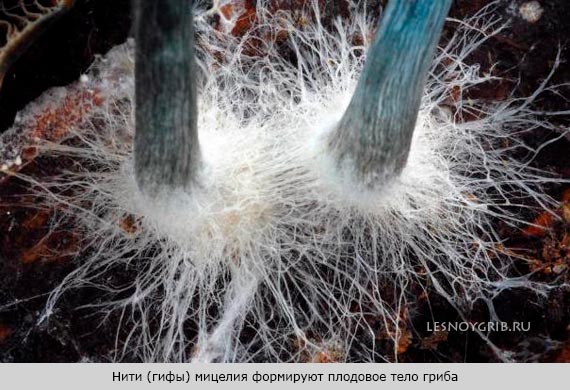

Под словом «грибы» мы обычно подразумеваем плодовые тела, именно их мы собираем для употребления в пищу. Но любое плодовое тело лишь видимая часть гриба, а самой важной, скрытой его частью является мицелий (грибница), располагающийся в субстрате или на его поверхности. Чаще всего субстратом служит слой органических остатков лесной почвы, поверхность под корой дерева или специально созданная питательная среда.

Мицелий представляет собой многолетнюю систему тонких ветвящихся нитей именуемых «гифы». Толщина этих нитей обычно составляет 1,5-10 микрометров (1мкм=0,001мм), длина достигает 35 км на 1 грамм. Для базидиомицетов и аскомицетов характерен дикариотический мицелий, каждая клетка которого имеет два ядра. Рассмотрим основные функции, которые выполняет мицелий:

- Обеспечивает закрепление в питательной среде.

- Формирует симбиоз с растениями (взаимно выгодное, совместное существование).

- Перерабатывает целлюлозу, получая при этом необходимые вещества для развития плодового тела.

- Впитывает воду и доставляет её к плодовому телу.

- Помогает адаптироваться к неблагоприятным условиям.

- Участвует в образовании спор и отвечает за их сохранение.

- Предоставляет возможность бесполого размножения.

Если объединить всё выше сказанное, то становится ясно, что грибница полностью контролирует процессы защиты, питания и размножения.

Что же касается плодового тела, то оно является важной репродуктивной частью гриба. Образуется плодовое тело из переплетённых между собой нитей мицелия. Основная его функция состоит в создании спор, благодаря которым становится возможным процесс размножения. Споры представляют собой мельчайшие частицы, расположенные в тонком гимениальном слое гриба. Распространяются они при помощи ветра, воды и насекомых, достигая таким образом подходящего субстрата, в нём собственно споры и начинают прорастать.

Питание грибов

Как известно, грибы являются гетеротрофными организмами, то есть они не могут сами синтезировать органические вещества из неорганических. Говоря простыми словами, для того чтобы мицелий получил питание, ему необходимы готовые органические продукты, которые он сможет переработать. К таким продуктам относятся соединения образованные растениями в процессе фотосинтеза. А вот минеральные вещества грибы могут усваивать непосредственно из окружающей среды.

В качестве примера можно привести целлюлозу, которая является основой растительной биомассы. Её содержание в опаде листьев, расположенных в почве, находится в пределах 35-60%. С помощью специальных ферментов выделяемых мицелием, происходит процесс расщепления целлюлозы. Гифы впитывают продукты переработки целлюлозы и доставляют их до клеток грибницы.

Несмотря на общий тип питания, сами способы получения питательных веществ у разных грибов могут отличаться. Всего существует три способа питания:

- Сапротрофный. Характерен для большинства грибов, и по мнению учёных является первичным по отношению к другим способам питания. Суть его заключается в переработке остатков тканей мёртвых организмов. Субстратом для мицелия таких грибов служит лесная почва, сухая и гнилая древесина. Гифы закрепляются на таком субстрате и выделяя специальный фермент начинают впитывать в себя продукты распада органики. Таким образом они утилизируют гораздо больше органических фрагментов, нежели реально используют. Сапротрофы выполняют важную роль в круговороте веществ и энергии в природе.

- Паразитический. К таким грибам относятся опята, трутовики и многие другие. Обитают грибы-паразиты на живых организмах, чаще всего на ослабленных деревьях. При помощи специальных множественных боковых отростков на гифах, именуемых гаусториями, гриб проникает в ткани дерева и получает из его клеток питательные вещества и воду. После смерти живого организма, грибы-паразиты могут продолжить существовать на нём как сапротрофы.

- Симбиотический. Данный способ питания используют многие грибы из семейства болетовых (белые грибы, подосиновики, подберёзовики) и аманитовых (бледная поганка, различные мухоморы). Гифы грибов сплетаются с корнями дерева и проникают в ткани растения. От дерева грибы получают органические вещества, а взамен отдают ему воду обогащённую минералами, которая впитывается гифами из почвы. Такая связь мицелия с корнями деревьев называется микоризой, а процесс взаимовыгодных условий существования — симбиозом.

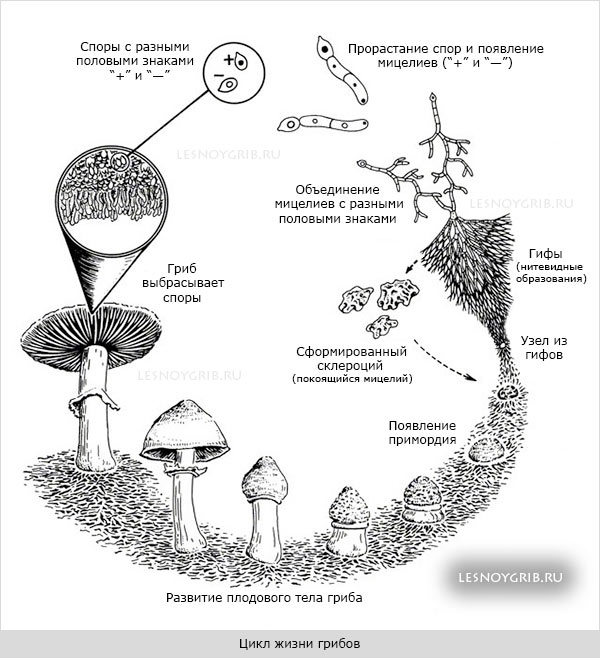

Способы размножения

У грибов существует три способа размножения — вегетативное, половое и бесполое. Давайте рассмотрим каждый из них более подробно.

- Вегетативное размножение. Может осуществляться отделением частей мицелия, почкованием гиф или отдельных клеток, а также с помощью оидий и хламидиоспор, представляющих собой особые клетки, которые появляются в результате распада мицелия.

- Бесполое размножение. У высших грибов (аскомицетов и базидиомицетов) с наружной стороны специальных гифов (конидиеносцев) могут образовываться экзогенные споры (конидии). От обычных спор конидии отличаются тем, что появляются непосредственно на выростах мицелия. У высших грибов такой способ размножения встречается не очень часто.

- Половое размножение. Характеризуется процессом, при котором происходит слияние гифов мицелия с половыми знаками «—» и «+». У аскомицетов и базидиомицетов существует три основных стадии полового размножения. На первой стадии (плазмогамия) осуществляется объединение содержимого гифов, сливаются цитоплазмы двух клеток, в результате чего формируется клетка с двумя гаплоидными ядрами (дикариотический мицелий, способный образовывать плодовые тела). В гимениальном слое растущего плодового тела появляются базидии или аски, в зависимости от принадлежности грибов к определённому отделу, наступает вторая стадия (кариогамия) — слияние двух гаплоидных ядер с преобразованием в одно диплоидное ядро. Базидии или аски с диплоидными ядрами продолжают развиваться на третьей стадии (мейоз) — здесь можно наблюдать деление ядра клетки и образование уже четырёх гаплоидных клеток, которые становятся соответственно базидиоспорами или аскоспорами. Споры отсоединяются от плодового тела гриба с помощью ветра, воды, животных, насекомых и попадая в благоприятную среду начинают прорастать, образуя гаплоидный мицелий двух половых знаков «—» и «+». Стоит отметить, что грибы бывают гетероталличными (слияние возможно только у мицелиев имеющих разные половые знаки, «—» и «+») и гомоталличными (слияние происходит у мицелиев с одинаковыми половыми знаками).

Благодаря исследованиям проводившимся в Японии, было установлено, что при размножении мицелий способен передавать потомкам данные об окружающей среде и местоположении в пространстве, систематизированные на протяжении своего существования.

Механизмы защиты

Мицелий лесных грибов может существовать много лет, а потому он должен уметь приспосабливаться к таким неблагоприятным условиям окружающей среды как засуха или сильные морозы. Данную задачу выполняют специальные защитные механизмы, позволяющие мицелию перейти в покоящуюся стадию, своего рода спячку.

Существует два основных типа покоящегося мицелия. Одним из них являются ризоморфы, представляющие собой разветвлённые коричневые или почти чёрные шнуровидные тела, достигающие длины в несколько метров. Состоят они из оболочки и сердцевины. Плотная оболочка образована мёртвыми клетками и выполняет роль защитной ткани. В сердцевине находятся белые или почти бесцветные живые гифы, а также жир, обеспечивающий питание мицелия.

Ризоморфы находясь в почве сплетаются с корнями деревьев, а затем проникают под кору и заполняют пространство под ней, поднимаясь по стволу. При наступлении благоприятных условий, на кончиках шнуровидных тел появляются тоненькие гифы, которые впоследствии разрастаются, возвещая о том, что пришло время новой активной жизни. Образование ризоморфов характерно в большей степени для грибов ведущих паразитический образ жизни, в особенности хорошо они изучены у осенних опят (Armillaria mellea).

Другой тип покоящегося мицелия — склероций. Внешне он выглядит как продолговатое или округлое тело с неровной поверхностью. Длина и толщина склероция может существенно отличаться у разных грибов, обычно эти параметры варьируются в пределах от нескольких миллиметров до нескольких десятков сантиметров. Склероций, как и ризоморфы, имеет плотную защитную оболочку и сердцевину, в которой располагаются гифы и необходимые вещества для их питания (по большей части жиры).

Склероций базидиомицетов и аскомицетов может развиваться в почве, на корнях и ветках деревьев. При наступлении благоприятных условий из него начинает расти плодовое тело гриба, одновременно с этим сам склероций начинает частично или полностью разлагаться, передавая своё содержимое плодовому телу. Примечательно что гифы, располагающиеся в склероции, содержат в себе минимальное количество воды, но при этом не теряют способности к прорастанию даже спустя годы спячки.

Как происходит рост грибов?

С наступлением оптимальной температуры и влажности, грибница начинает своё плодоношение. Процесс формирования плодового тела начинается с возникновения на мицелии примордиев. Они представляют собой небольшие уплотнения (2-3 мм), образованные сплетением гиф. Примечательно то, что все структуры грибного тела, закладываются именно на этой стадии. При благоприятных условиях примордии начинают быстро расти, превращаясь в полноценные плодовые тела.

Когда же условия не подходят для дальнейшего развития, примордии переходят в гипобиоз (пониженная функциональная активность), в таком состоянии они выжидают благоприятные условия для начала роста. В среднем, у различных видов грибов, преобразование из стадии примордия в плодовое тело занимает от нескольких часов до нескольких недель.

Сколько по времени растут грибы?

Срок жизни большинства плодовых тел невелик, обычно от момента появления гриба на поверхности и до начала его разложения проходит около 10-20 дней, но есть виды, которым отведено и гораздо большее время жизни. Своих средних размеров гриб способен достигнуть уже на 3-7 день. Далее приведу несколько примеров того, каких размеров в высоту могут достигнуть плодовые тела разных видов грибов за 3-5 дней:

- Белые грибы: до 8-10 см.

- Подосиновики и подберёзовики: до 10-12 см.

- Осенние опята: до 6-7 см.

- Лисички: до 5 см.

- Сыроежки: до 5-6 см.

Приведённые выше размеры грибов весьма условны и порой могут значительно изменяться, в зависимости от факторов окружающей среды. Существуют и быстрорастущие грибы, к таковым относится весёлка обыкновенная (phallus impudicus). Есть сведения о том, что скорость её роста способна достигать 5 мм в минуту. Интересен тот факт, что шляпки и ножки грибов растут неравномерно. Изначально ножка растёт быстрее шляпки, но после достижения оптимального размера в высоту, начинается рост шляпки, чаще всего уже в ширину, связано это в первую очередь с началом её раскрытия.

Какие условия нужны для роста грибов?

Чтобы грибница начала своё плодоношение, в природе должны создаться определённые условия, зависящие от двух основных факторов:

- Температура. Каждому виду грибов необходим индивидуальный температурный режим, который является для них благоприятным. Например для белых грибов наиболее подходящим будет диапазон температур от +12 до +22 градусов, а зимние опята начинают расти, когда температура опускается ниже +8 градусов.

- Влажность. Требования к влажности у грибов различны, если взять среднее значение, то этот показатель находится на уровне 75-80%. Некоторым грибам нужна особо высокая влажность в 90-95%, среди них вёшенка устричная и летние опята. Влажность почвы и воздуха должны совпадать, только в этом случае возможен быстрый рост грибов.

Помимо указанных выше факторов, на рост плодовых тел может влиять освещённость местности, химический состав почвы и наличие паразитов на мицелии.

Как быстро растут грибы после дождя?

Как известно, большинство грибов на 85-90% состоит из воды, поэтому дождь жизненно необходим мицелию для развития и плодоношения. Благодаря дождевой воде создаются необходимые условия влажности, важные для роста. Но не каждый дождь способен вызвать обильное появление грибов в лесу, это возможно лишь в том случае, если мицелий впитает необходимое количество влаги. В классическом понимании, «грибным дождём» называется сильный, но незатяжной дождь, после которого обычно наступает ясная погода. Если же дожди и пасмурная погода затягиваются на долгие дни или даже недели, это может негативно сказаться на урожайности грибов.

Что же касается того, насколько быстро растут грибы после дождя, то обычно при условии других благоприятных факторов, они начинают расти почти сразу. А вот в лес за ними отправляться стоит не раньше, чем через 2-3 дня.

Почему грибы растут «ведьмиными кругами»?

Порой в лесу встречаются грибы растущие кольцом, диаметр которого может быть как несколько десятков сантиметров, так и несколько метров (или даже десятки метров). Называют такой своеобразный рост грибов «ведьминым кругом». Явление это встречается нередко и объяснить его достаточно просто. Дело в том, что молодой мицелий начинает свой рост из центральной точки равномерно по окружности. С течением времени его центральная часть прекращает своё существование, но разросшиеся по кругу гифы мицелия начинают плодоношение, так и появляется кольцо из грибов. С каждым годом диаметр такого кольца способен увеличиваться на 10-20 см.

Таким образом растут чаще всего грибы относящиеся к родам: «рядовка», «говорушка», «млечник», «мухомор», «шампиньон» и «сморчок». Явление это получило своё название за счёт множества упоминаний в мифологии, в которых рассказывается о лесных духах водящих ночные хороводы.

Ну что же, вот и подошла к концу очередная познавательная статья. В тексте прозвучало немало научных терминов, но без них никак не обойтись. Постарался максимально подробно объяснить сложные слова простыми. Материал получился объёмным, но надеюсь вам хватило сил и интереса дочитать его до конца!

Источник