Азотфиксирующие бактерии: среда обитания, функции

Бактерии — понятие, хорошо знакомое каждому. Получение сыра и йогурта, антибиотиков, очистка сточных вод — все это делают возможным одноклеточные бактериальные организмы. Познакомимся с ними поближе.

Кто такие бактерии?

Представители этого царства живой природы представляют собой единственную группу прокариот — организмов, клетки которых лишены ядра. Но это не значит, что они совсем не содержат наследственной информации. Молекулы ДНК свободно находятся в цитоплазме клетки и не окружены оболочкой.

Поскольку размеры их микроскопические — до 20 мкм, бактерии изучает наука микробиология. Ученые выяснили, что прокариоты могут быть одноклеточными или объединяться в колонии. Они имеют достаточно примитивное строение. Помимо ядра бактерии лишены всех типов пластид, комплекса Гольджи, ЭПС, лизосом и митохондрий. Но несмотря на это, бактериальная клетка способна осуществлять важнейшие процессы жизнедеятельности: анаэробное дыхание без использования кислорода, гетеротрофное и автотрофное питание, бесполое размножение и образование цисты во время переживания неблагоприятных условий.

Классы бактерий

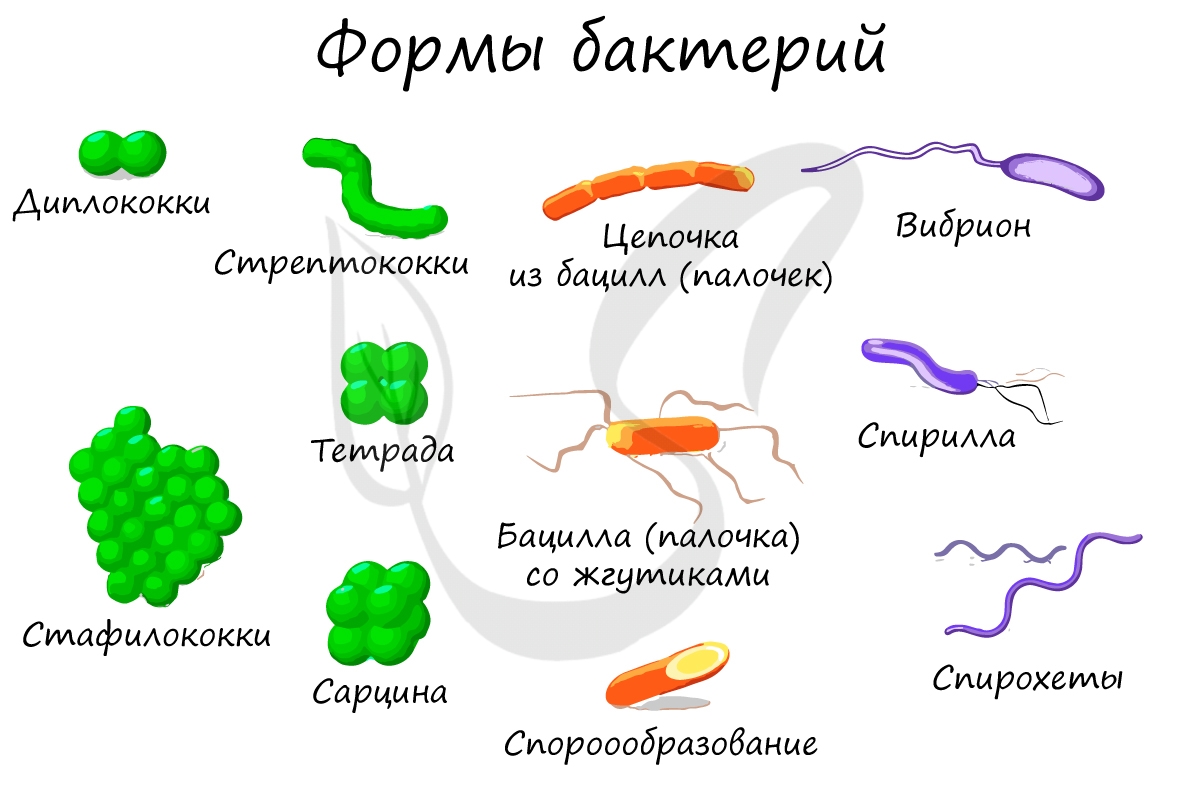

В основу классификации положены разные признаки. Один из них — форма клеток. Так, вибрионы имеют вид запятой, кокки — округлую форму. Вид спирали имеют спириллы, а палочковидную форму — бациллы.

Кроме того, бактерии объединяют в группы в зависимости от особенностей строения клетки. Настоящие способны образовывать слизистую капсулу вокруг собственной клетки и оснащены жгутиками.

Цианобактерии, или синезеленые водоросли, способны к фотосинтезу и вместе с грибами входят в состав лишайников.

Многие виды бактерий способны к симбиозу — взаимовыгодному сожительству организмов. Азотфиксаторы поселяются на корнях бобовых и других растений, образуя клубеньки. Какую функцию выполняют клубеньковые бактерии, легко догадаться. Они преобразуют атмосферный азот, который так необходим растениям для развития.

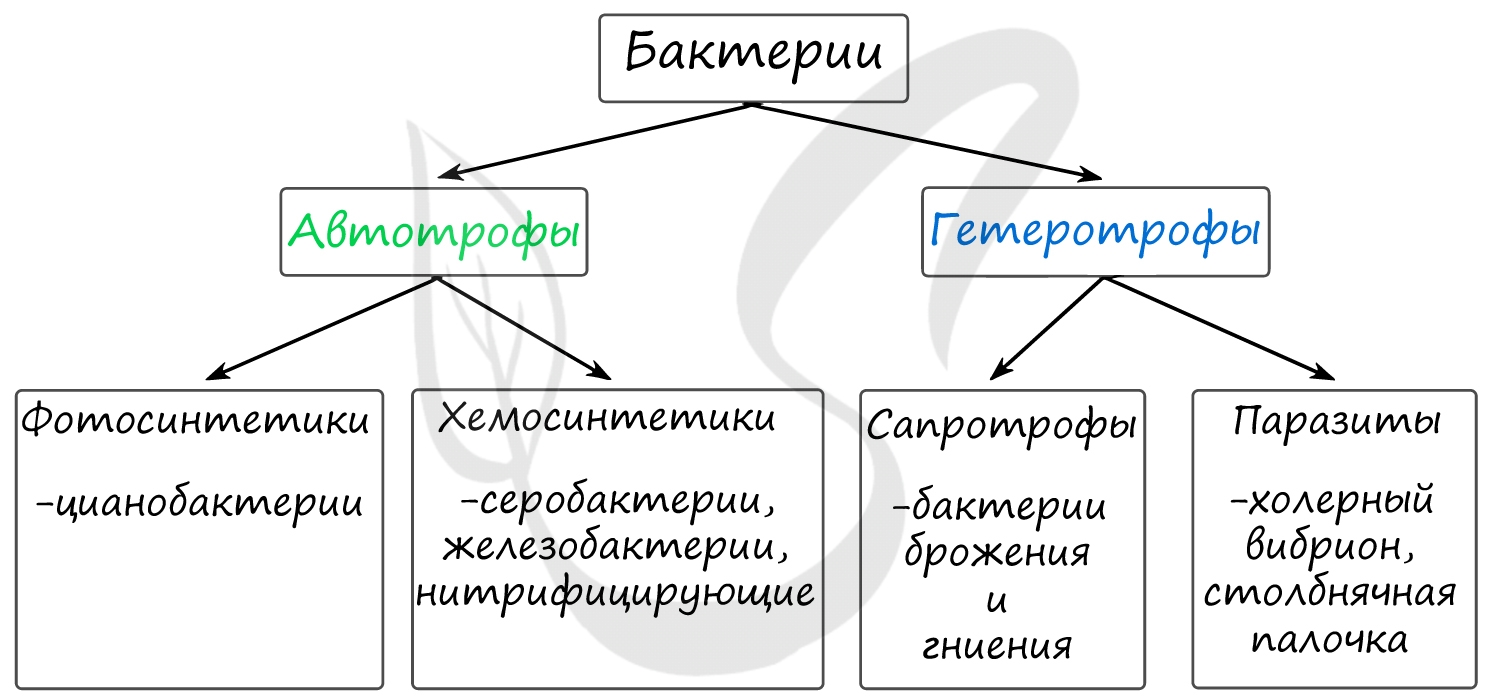

Способы питания

Прокариоты являются группой организмов, которым доступны все способы питания. Так, зеленые и пурпурные бактерии питаются автотрофно, за счет солнечной энергии. За счет наличия пластид они могут быть окрашены в разные цвета, но обязательно содержат хлорофилл. Бактериальный и растительный фотосинтез существенно отличаются. У бактерий вода не является обязательным реагентом. Донором электронов может служить водород или сероводород, поэтому кислород в ходе этого процесса не выделяется.

Большая группа бактерий питается гетеротрофно, т. е. готовыми органическими веществами. Такие организмы используют для питания остатки отмерших организмов и продукты их жизнедеятельности. Бактерии гниения и брожения способны разлагать все известные органические вещества. Такие организмы еще называют сапротрофами.

Некоторые бактерии растений могут образовывать симбиоз с другими организмами: вместе с грибами входят в состав лишайников, взаимовыгодно сосуществуют с корнями бобовых азотфиксирующие клубеньковые бактерии.

Хемотрофы

Еще одной группой по типу питания являются хемотрофы. Это разновидность автотрофного питания, в ходе которого вместо солнечной энергии используется энергия химических связей различных веществ. Азотфиксирующие бактерии относятся к таким организмам. Они окисляют некоторые неорганические соединения, при этом обеспечивая себя необходимым количеством энергии.

Азотфиксирующие бактерии: среда обитания

Подобным образом питаются и микроорганизмы, способные преобразовывать соединения азота. Их называют азотфиксирующие бактерии. Несмотря на то что обитают бактерии повсеместно, среда обитания именно этого вида — почва, а точнее корни бобовых растений.

Строение

Какую функцию выполняют клубеньковые бактерии? Она обусловлена их строением. Азотфиксирующие бактерии хорошо видны невооруженным глазом. Поселяясь на корнях бобовых и злаковых, они проникают в растение. При этом образуются утолщения, внутри которых происходит обмен веществ.

Стоит сказать, что азотфиксирующие бактерии относятся к группе мутуалистов. Их сосуществование с другими организмами является взаимовыгодным. В ходе фотосинтеза растение синтезирует углевод глюкозу, необходимую для процессов жизнедеятельности. Бактерии не способны к такому процессу, поэтому готовые сахара получают от бобовых.

Растениям для жизни необходим азот. Этого вещества в природе достаточно большое количество. Например, содержание азота в воздухе составляет 78 %. Однако в таком состоянии растения не способны поглощать это вещество. Азотфиксирующие бактерии усваивают атмосферный азот и переводят его в форму, удобную для растений.

Производительность

Какую функцию выполняют азотфиксирующие бактерии, можно убедиться на примере хемотрофной бактерии азоспириллум. Живет этот организм на корнях злаковых: ячменя или пшеницы. Его по праву называют лидером среди продуцентов азота. На гектар земли он способен отдать до 60 кг этого элемента.

Азотфиксирующие бактерии бобовых, такие как ризобитумы, синоризобиумы и другие, также хорошие «труженики». Они способны обогатить гектар земли азотом массой до 390 кг. На многолетних бобовых растениях обитают победители азотообразования, производительность которых достигает до 560 кг в расчете на гектар пахотных земель.

Процессы жизнедеятельности

Все азотфиксирующие бактерии по особенностям процессов жизнедеятельности можно объединить в две группы. Первая группа является нитрифицирующей. Суть обмена веществ в этом случае заключается в цепочке химических превращений. Аммоний, или аммиак, превращается в нитриты — соли азотной кислоты. Нитриты, в свою очередь, превращаются в нитраты, тоже являющиеся солями этого соединения. В виде нитратов азот лучше усваивается корневой системой растений.

Вторая группа называется денитрификаторами. Они осуществляют обратный процесс: нитраты, содержащиеся в почве, превращают в газообразный азот. Таким образом происходит круговорот азота в природе.

К процессам жизнедеятельности также относят и процесс размножения. Происходит он путем деления клеток надвое. Гораздо реже — путем почкования. Характерен для бактерий и половой процесс, который называется конъюгация. При этом происходит обмен генетической информацией.

Поскольку корневая система выделяет много ценных веществ, бактерий на ней поселяется очень много. Они преобразуют растительные остатки в вещества, которые способны впитать растения. В результате слой почвы вокруг приобретает определенные свойства. Его называют ризосферой.

Пути проникновения бактерий в корень

Существует несколько способов внедрения бактериальных клеток в ткани корневой системы. Это может произойти вследствие повреждения покровных тканей или в местах, где клетки корня молодые. Зона корневых волосков также является путем проникновения хемотрофов внутрь растения. Далее корневые волоски инфицируются и в результате активного деления бактериальных клеток образуются клубеньки. Внедрившиеся клетки образуют инфекционные нити, которые продолжают процесс проникновения в растительные ткани. С помощью проводящей системы бактериальные клубеньки связаны с корнем. С течением времени в них появляется особое вещество — легоглобин.

К моменту проявления оптимальной активности клубеньки приобретают розовую окраску (благодаря пигменту легоглобину). Фиксировать азот способны лишь те бактерии, которые содержат легоглобин.

Значение хемотрофов

Люди давно заметили, что, если перекопать бобовые растения с почвой, урожай на этом месте будет лучше. На самом деле суть не в процессе вспахивания. Такая почва больше обогащается азотом, столь необходимым для роста и развития растений.

Если лист называют фабрикой по производству кислорода, то азотфиксирующие бактерии могут по праву называться фабрикой по производству нитратов.

Еще в 19 веке ученые обратили внимание на удивительные способности бобовых растений. Из-за недостатка знаний их приписывали только растениям и не связывали с другими организмами. Было высказано предположение, что листья могут фиксировать атмосферный азот. В ходе экспериментов было выяснено, что бобовые, которые выросли в воде, такую способность утрачивают. Более 15 лет этот вопрос оставался загадкой. Никто не догадывался, что осуществляют все это азотфиксирующие бактерии, среда обитания которых не была изучена. Оказалось, что дело в симбиозе организмов. Только вместе бобовые и бактерии могут производить нитраты для растений.

Сейчас ученые выявили более 200 растений, которые не относятся к семейству бобовых, но способны образовать симбиоз с азотфиксирующими бактериями. Картофель, сорго, пшеница также обладают ценными свойствами.

Источник

Бактерии

Люди — редкое исключение в мире бактерий.

Бактерии (греч. bakterion — палочка) — простые одноклеточные микроскопические организмы, принадлежащие к прокариотам. В пищевых цепях они играют важнейшую роль редуцентов: разлагают органические вещества мертвых животных и растений.

Бактерии обладают исключительной устойчивостью: их можно обнаружить даже на стенках ядерного реактора. Такая способность связана с их быстрым размножением — при благоприятных условиях бактерии делятся каждые 20 минут. При изменении условий внешней среды (за счет мутаций) выживают и размножаются те формы, которые устойчивы к действию того или иного фактора (к примеру, радиации).

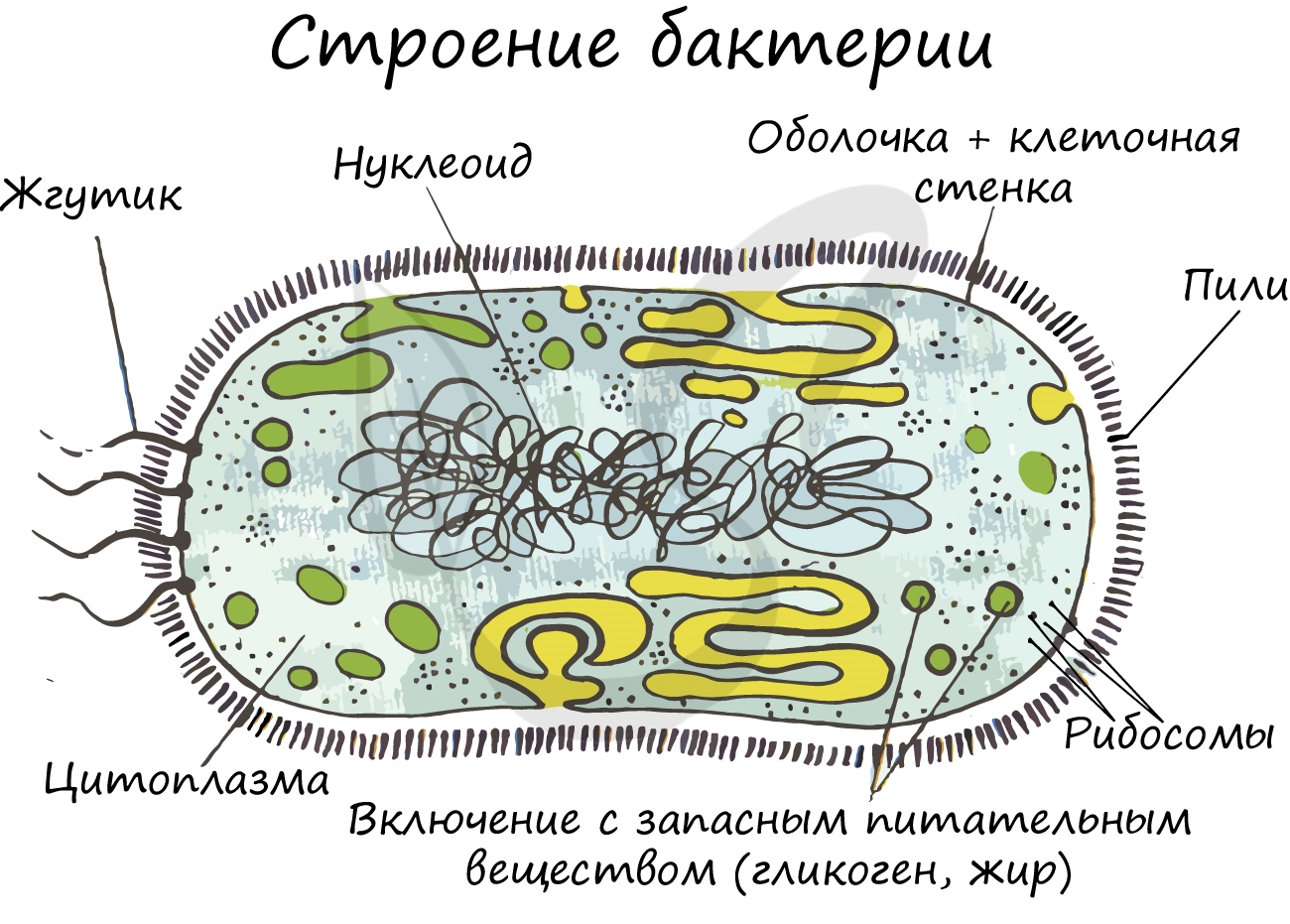

Строение бактерий

Бактерии имеют клеточную стенку, состоящую из муреина (пептидогликана) и выполняющую защитную функцию. У бактерий (прокариот, доядерных) отсутствуют мембранные органоиды. В их клетке можно найти только немембранные: рибосомы, жгутики, пили. Пили — поверхностные структуры, которые служат для прикрепления бактерии к субстрату.

Наследственный материал находится прямо в цитоплазме (не в ядре, как у эукариот) в виде нуклеоида. Нуклеоид (лат. nucleus — ядро + греч. eidos вид) — одна сложная кольцевидная молекула ДНК, не ограниченная мембранами от остальной части клетки.

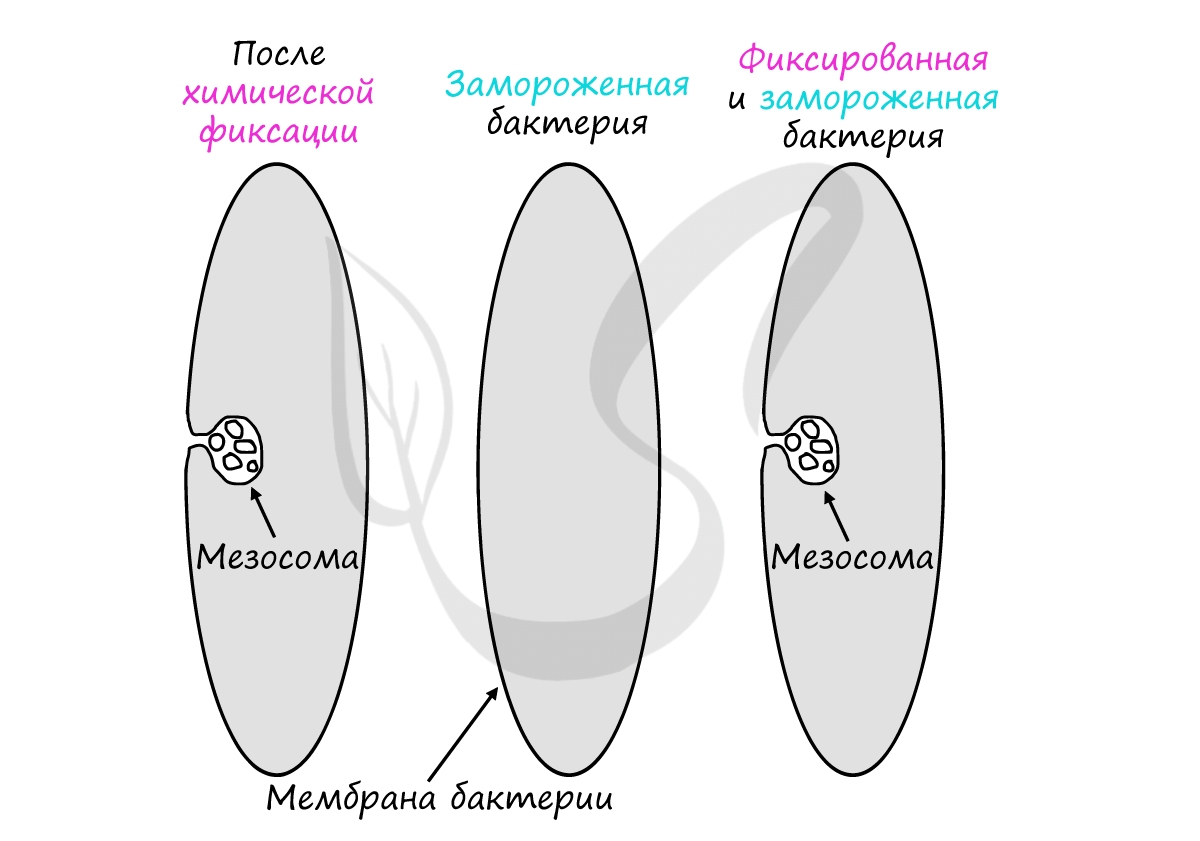

Долгое время выделяли «особый органоид» бактерий — мезосомы, считали, что они могут участвовать в некоторых клеточных процессах.

Спешу сообщить, что на данный момент установлено однозначно: мезосомы это складки цитоплазматический мембраны, образующиеся только лишь при подготовке бактерий к электронной микроскопии (это артефакты, в живой бактерии их нет).

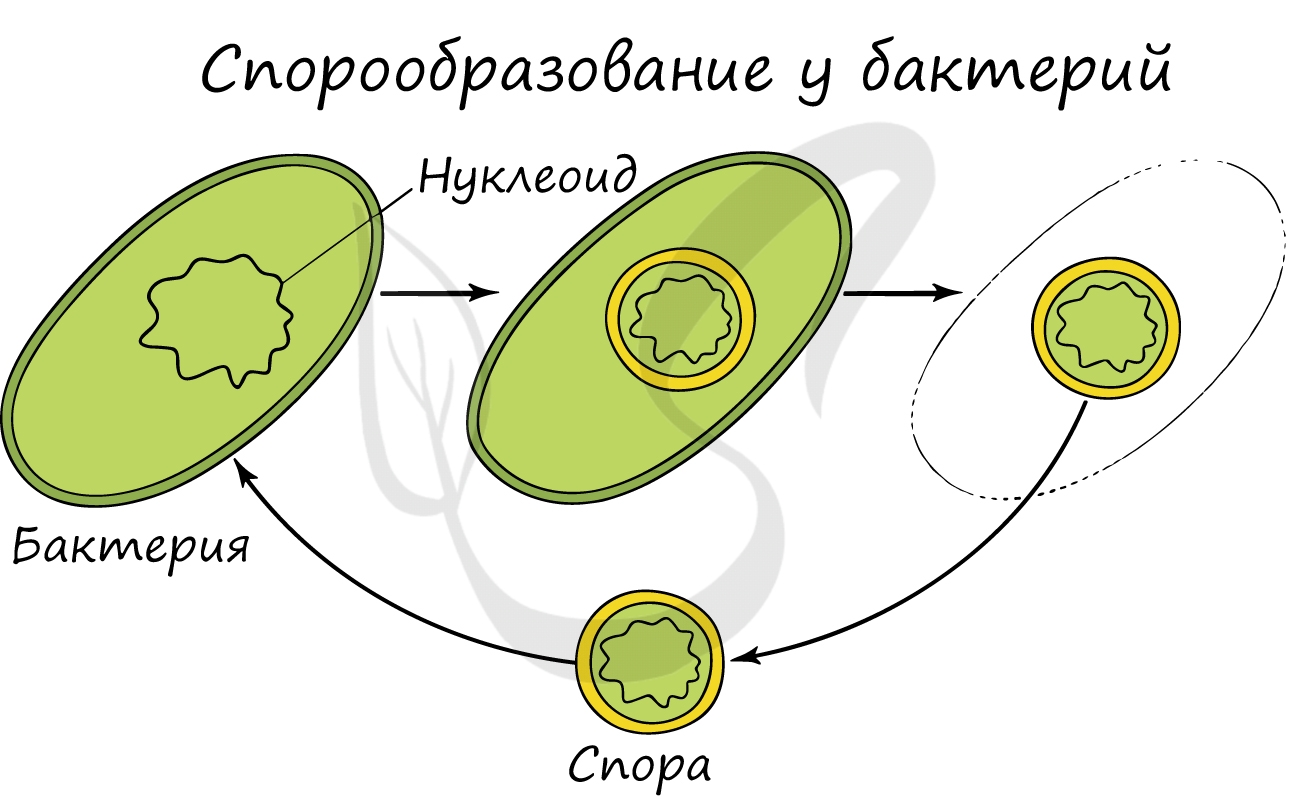

При наступлении неблагоприятных для жизни условий бактерии образуют защитную оболочку — спору. При образовании споры клетка частично теряет воду, уменьшаясь при этом в объеме. В таком состоянии бактерии могут сохраняться тысячи лет!

В состоянии споры бактерии очень устойчивы к изменениям температуры, механическим и химическим факторам. При изменении условий среды на благоприятные, бактерии покидают спору и приступают к размножению.

Энергетический обмен бактерий

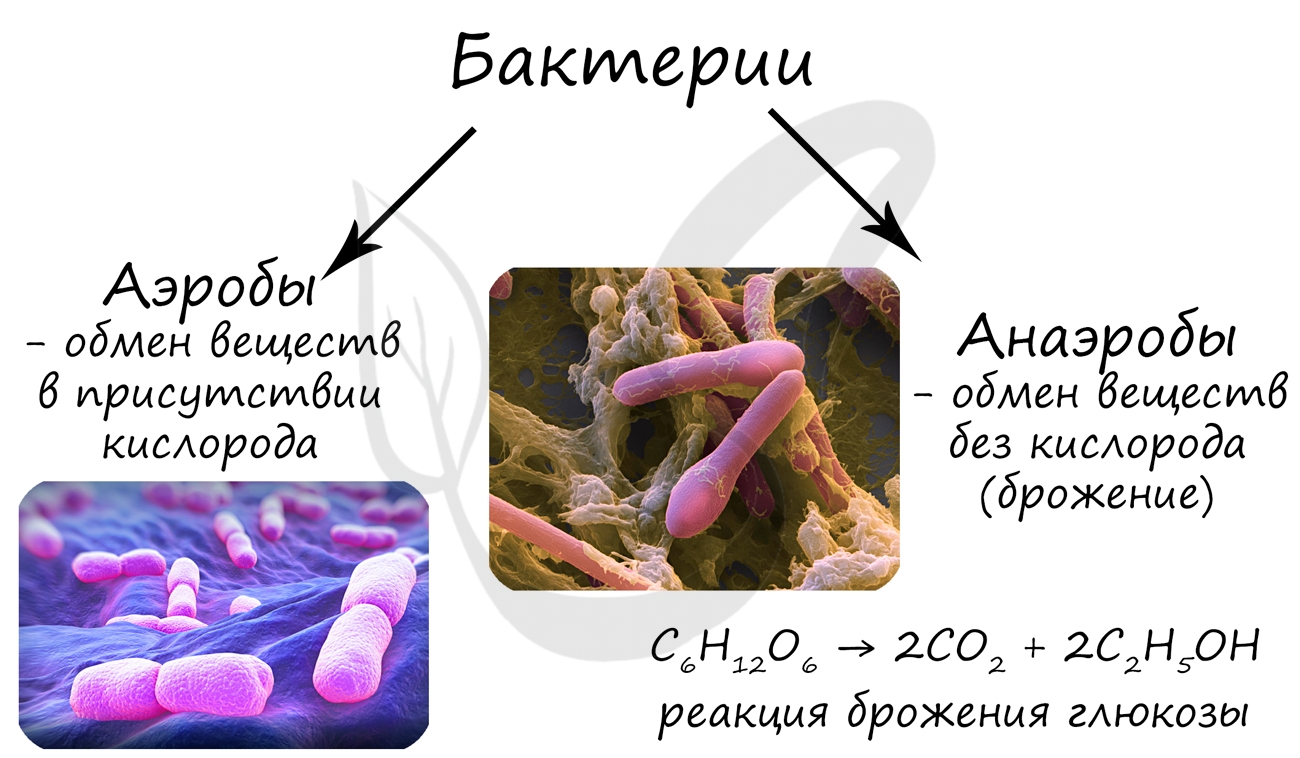

Бактерии получают энергию за счет окисления веществ. Существуют аэробные бактерии, живущие в воздушной среде, и анаэробные бактерии, которые могут жить только в условиях отсутствия кислорода.

К аэробным бактериям относят многочисленных редуцентов, которые разлагают органические вещества мертвых растений и животных. Анаэробные бактерии составляют микрофлору нашего кишечника — бескислородную среду обитания.

Получают энергию бактерии путем хемо- или фотосинтеза. Среди хемосинтезирующих бактерий можно встретить нитрифицирующие бактерии, железобактерии, серобактерии.

Важно заметить, что клубеньковые бактерии (азотфиксирующие) не осуществляют хемосинтез: клубеньковые бактерии относятся к гетеротрофам.

Среди фотосинтезирующих бактерий особое место принадлежит цианобактериями (сине-зеленым водорослям). Благодаря им сотни миллионов лет назад возник кислород, а с ним и озоновый слой: появилась жизнь на поверхность земли и аэробный тип дыхания (поглощение кислорода), которым мы сейчас с вами пользуемся 🙂

Что касается бактерий гетеротрофов, то их способ питания основан на разложении останков животных и растений — сапротрофы (редуценты), либо же они питаются органами и тканями животных и растений — паразиты.

Биотехнология

Бактерии широко применяются в направлении биотехнологии — генной инженерии. Их используют для получения различных химических веществ (белков).

В ДНК бактерии вставляют нужный ген (к примеру, ген, кодирующий белковый гормон — инсулин), бактерия принимает новый участок гена за свой собственный, в результате чего начинает синтезировать белок с данного участка. На рибосомах подобных бактерий синтезируется инсулин, который человек собирает, обрабатывает и использует как лекарство.

Бактерии используются для получения антибиотиков (тетрациклина, стрептомицина, грамицидина), широко применяемых в медицине. Бактерии также применяют в пищевой промышленности, где их используют для получения молочнокислых продуктов, алкогольных напитков.

Классификация бактерий по форме

При микроскопии становятся заметны явные отличия форм бактерий.

По форме бактериальные клетки подразделяются на:

- Стафилококки — их скопления похожи на виноградные грозди

- Диплококки — округлой формы, расположенные попарно

- Стрептококки — объединяются в цепочки, напоминающие нити жемчуга

- Палочки

- Вибрионы — изогнутые в виде запятой

- Спириллы — спирально извитые палочки

- Спирохеты — сильно извитые (до 10-15 витков) палочки

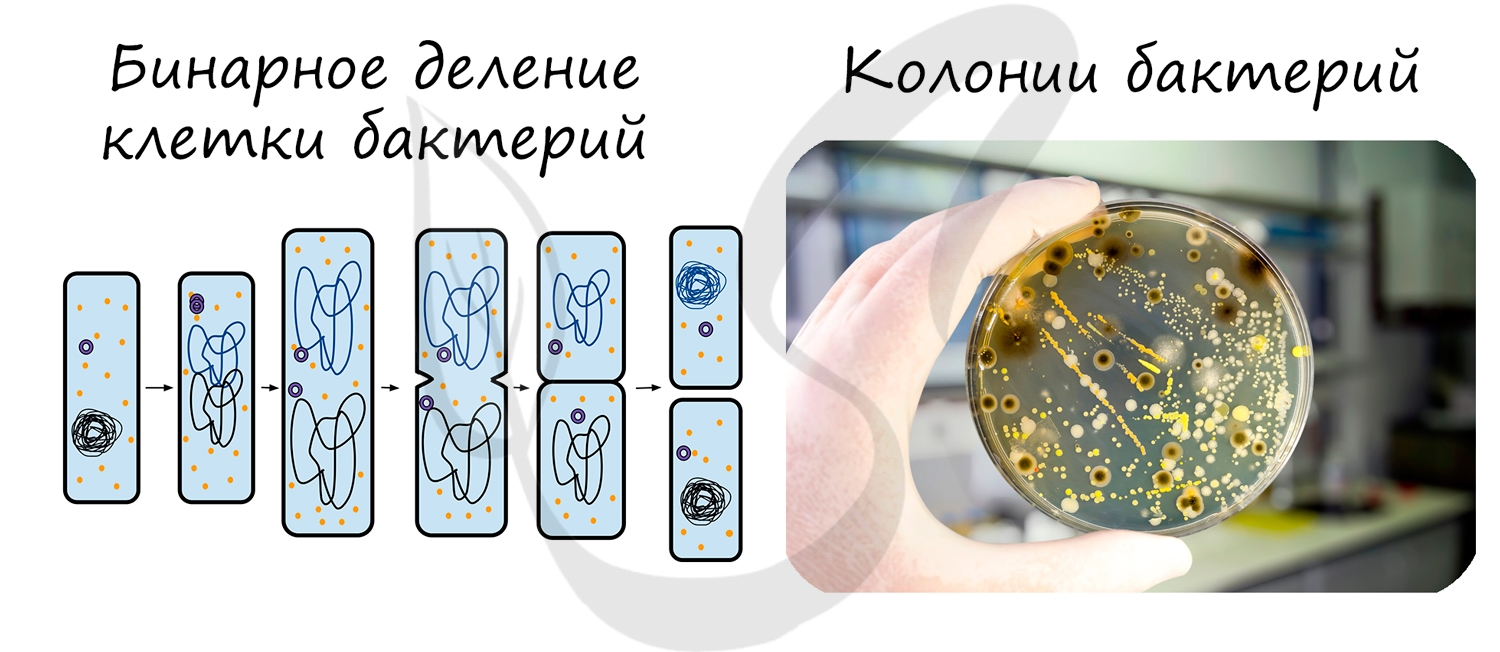

Размножение бактерий

Бактерии, как прокариоты (доядерные организмы), не могут делиться митозом, так как основное условие митоза — наличие ядра. Бактерии делятся бинарным делением клетки.

В ходе бинарного деления бактерия делится на две дочерние клетки, являющиеся генетическими копиями материнской. Деление в среднем происходит раз в 20 минут, популяция бактерий растет в геометрической прогрессии.

При размножении в лабораторных условиях бактерии образуют колонии. Колонии — видимые невооруженным глазом скопления клеток, образуемые в процессе роста и размножения микроорганизмов на питательном субстрате. Колонии выращиваются в чашках Петри.

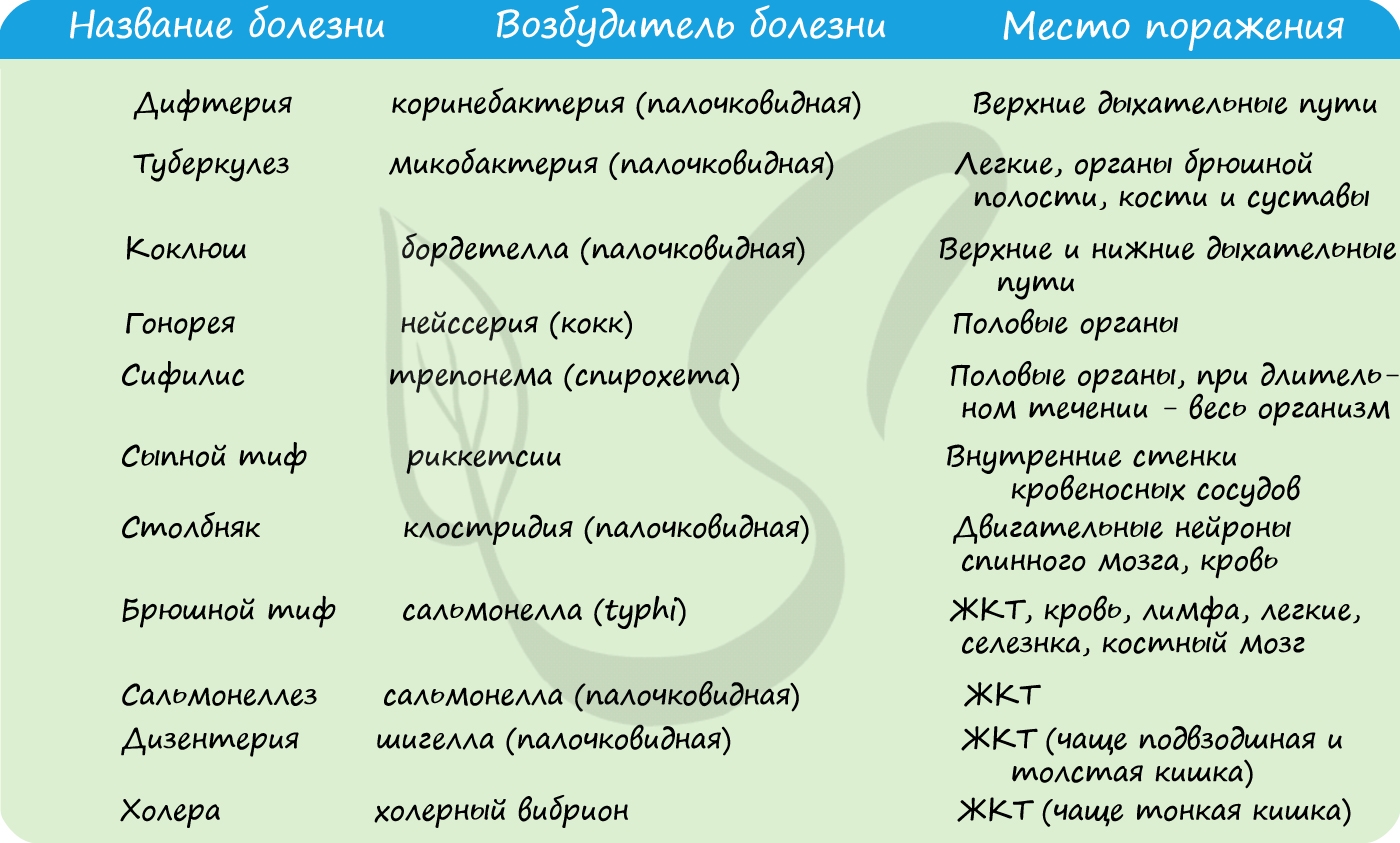

Бактериальные инфекции

Многие патогенные бактерии приводят к развитию тяжелых заболеваний у человека. На настоящий момент при бактериальных инфекциях применяются антибиотики, дающие хороший эффект.

От некоторых болезней: дифтерия, коклюш и т.д. разработаны вакцины, дающие стойкий пожизненный иммунитет. После вакцинации образуются антитела к возбудителю, вследствие чего организм становится защищен от подобных инфекций: при встрече с возбудителем человек не заболевает, или переносит болезнь в легкой форме.

К бактериальным инфекциям относятся: чума, дифтерия, туберкулез, коклюш, гонорея, сифилис, тиф, столбняк, брюшной тиф, сальмонеллез, дизентерия, холера. Ниже вы можете видеть возбудителей данных заболеваний и место их локализации в организме.

Для борьбы с бактериями, вирусами и грибами в медицинских учреждениях (уже часто и в домашних условиях) используется кварцевание. Кварцевание — процесс обеззараживания помещения, суть которого в лампе, испускающей ультрафиолетовое излучение, губительное для микроорганизмов.

При проведении медицинских процедур локального кварцевания (облучения УФ отдельных участков) тела следует надевать защитные очки для избежания ожога сетчатки глаза. При кварцевании помещений следует покинуть их по той же причине.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник