- Амёба обыкновенная

- Среда обитания и внешнее строение обыкновенной амёбы

- Движение

- Внутреннее строение

- Питание

- Дыхание

- Выделение

- Размножение

- Реакция на раздражение

- Половой процесс

- Переживание неблагоприятных условий

- Жизненный цикл амёбы

- Амеба обыкновенная: строение, среда обитания, значение в природе

- Строение

- Дыхание

- Среда обитания

- Питание

- Размножение

- Значение в природе и жизни человека

- Корненожки

- Амеба протей (обыкновенная)

Амёба обыкновенная

| Царство | Животные |

| Подцарство | Одноклеточные |

| Тип | Корненожки |

| Род | Амёбы |

К подцарству Одноклеточные относятся животные, тело которых состоит всего из одной клетки, большей частью микроскопического размера, но со всеми присущими организму функциями. В физиологическом отношении эта клетка представляет целый самостоятельный организм.

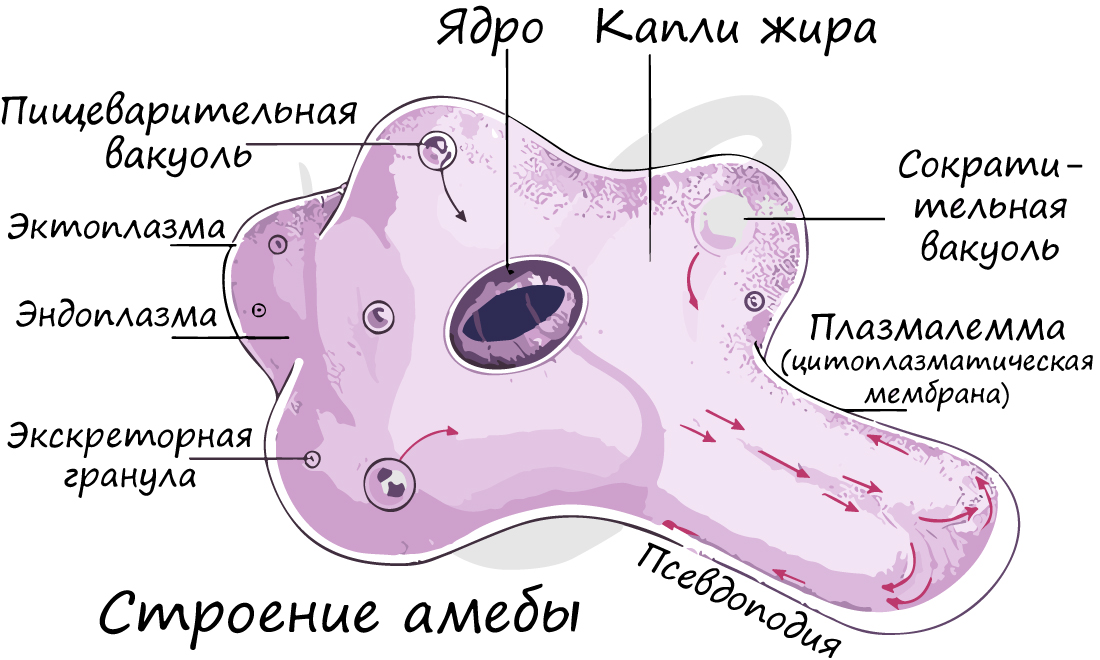

Двумя основными компонентами тела одноклеточных являются цитоплазма и ядро (одно или несколько). Цитоплазма окружена наружной мембраной. Она имеет два слоя: наружный (более светлый и плотный) — эктоплазму — и внутренний — эндоплазму. В эндоплазме находятся клеточные органоиды: митохондрии, эндоплазматическая сеть, рибосомы, элементы аппарата Гольджи, различные опорные и сократительные волокна, сократительные и пищеварительные вакуоли и др.

Среда обитания и внешнее строение обыкновенной амёбы

Простейшее живёт в воде. Это может быть и вода озера, и капля росы, и влага почвы, и даже вода внутри нас. Поверхность тела их очень нежная и без воды моментально высыхает. Внешне амёба похожа на сероватый студенистый комочек (0,2-05 мм), не имеющий постоянной формы.

Движение

Амёба «перетекает» по дну. На теле постоянно образуются меняющие свою форму выросты — псевдоподии (ложноножки). В один из таких выступов постепенно переливается цитоплазма, ложная ножка в нескольких точках прикрепляется к субстрату и происходит передвижение.

Внутреннее строение

Внутреннее строение амебы

Питание

Передвигаясь, амёба наталкивается на одноклеточные водоросли, бактерии, мелкие одноклеточные, «обтекает» их и включает в цитоплазму, образуя пищеварительную вакуоль.

Ферменты, расщепляющие белки, углеводы и липиды, поступают внутрь пищеварительной вакуоли, и происходит внутриклеточное пищеварение. Пища переваривается и всасывается в цитоплазму. Способ захвата пищи с помощью ложных ножек называется фагоцитозом.

Дыхание

Кислород расходуется на клеточное дыхание. Когда его становится меньше, чем во внешней среде, новые молекулы проходят внутрь клетки.

Молекулы углекислого газа и вредных веществ, накопившихся в результате жизнедеятельности, наоборот, выходят наружу.

Выделение

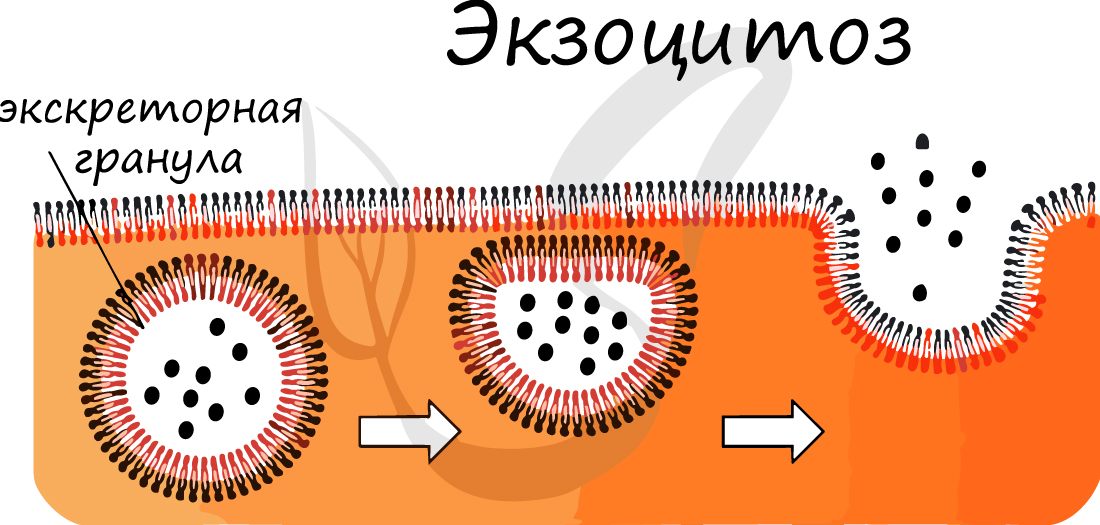

Пищеварительная вакуоль подходит к клеточной мембране и открывается наружу, чтобы непереваренные остатки выбросить наружу в любом участке тела. Жидкость поступает в тело амёбы по образующимся тонким трубковидным каналам, путём пиноцитоза. Откачиванием лишней воды из организма занимаются сократительные вакуоли. Они постепенно наполняются, а раз в 5-10 минут резко сокращаются и выталкивают воду наружу. Вакуоли могут возникать в любой части клетки.

Размножение

Амёбы размножаются только бесполым путём.

Выросшая амёба приступает к размножению. Оно происходит путём деления клетки. До деления клетки ядро удваивается, чтобы каждая дочерняя клетка получила свою копию наследственной информации (1). Размножение начинается с изменения ядра. Оно вытягивается (2), а затем постепенно удлиняется (3,4) и перетягивается посредине. Поперечной бороздкой делится на две половинки, которые расходятся в разные стороны — образуются два новых ядра. Тело амёбы разделяется на две части перетяжкой и образуется две новые амёбы. В каждую из них попадает по одному ядру (5). Во время деления происходит образование недостающих органоидов.

В течение суток деление может повторяться несколько раз.

Бесполое размножение — простой и быстрый способ увеличить число своих потомков. Этот способ размножения не отличается от деления клеток при росте тела многоклеточного организма. Разница в том, что дочерние клетки одноклеточного организма, расходятся, как самостоятельные.

Реакция на раздражение

Амёба обладает раздражимостью — способностью чувствовать и реагировать на сигналы из внешней среды. Наползая на предметы, она отличает съедобные от несъедобных и захватывает их ложноножками. Она уползает и прячется от яркого света (1),

механических раздражений и повышенной концентрации, вредных для нее веществ (2).

Такое поведение, состоящее в движении к раздражителю или от него, называется таксисом.

Половой процесс

Переживание неблагоприятных условий

Одноклеточное животное очень чувствительно к изменениям окружающей среды.

В неблагоприятных условиях (при высыхании водоёма, в холодное время года) амёбы втягивают псевдоподии. На поверхность тела из цитоплазмы выделяются значительное количество воды и вещества, которые образуют прочную двойную оболочку. Происходит переход в покоящееся состояние — цисту (1). В цисте жизненные процессы приостанавливаются.

Цисты, разносимые ветром, способствуют расселению амебы.

При наступлении благоприятных условиях амёба покидает оболочку цисты. Она выпускает псевдоподии и переходит в активное состояние (2-3).

Ещё одна форма защиты — способность к регенерации (восстановлению). Повреждённая клетка может достроить свою разрушенную часть, но только при условии сохранения ядра, так как там хранится вся информации о строении.

Жизненный цикл амёбы

Жизненный цикл амёбы прост. Клетка растёт, развивается (1) и делится бесполым путём (2). В плохих условиях любой организм может «временно умереть» — превратиться в цисту (3). При улучшении условий он «возвращается к жизни» и усиленно размножается.

Источник

Амеба обыкновенная: строение, среда обитания, значение в природе

Амеба обыкновенная – вид простейших существ из эукариот, типичный представитель рода Амебы.

Систематика. Вид амебы обыкновенной относится к царству — Животные, типу – Амебозои. Амебы объединены в класс Lobosa и отряд – Amoebida, семейство – Amoebidae, род – Amoeba.

Характерные процессы. Хотя амебы – это простые, состоящие из одной клетки существа, не имеющие никаких органов, им присущи все жизненно необходимые процессы. Они способны передвигаться, добывать пищу, размножаться, поглощать кислород, выводить продукты обмена.

Строение

Амеба обыкновенная – одноклеточное животное, форма тела неопределенная и изменяется из-за постоянного перемещения ложноножек. Размеры не превышают половины миллиметра, а снаружи ее тело окружено мембраной – плазмалемой. Внутри располагается цитоплазма со структурными элементами. Цитоплазма представляет собой неоднородную массу, где выделяют 2 части:

- Наружная – эктоплазма;

- внутренняя, с зернистой структурой – эндоплазма, где сосредоточены все внутриклеточные органеллы.

У амебы обыкновенной имеется крупное ядро, которое расположено примерно в центре тела животного. Оно имеет ядерный сок, хроматин и покрыто оболочкой, имеющей многочисленные поры.

Под микроскопом видно, что амеба обыкновенная образует псевдоподии, в которые переливается цитоплазма животного. В момент образования псевдоподии в нее устремляется эндоплазма, которая на периферических участках уплотняется и превращается в эктоплазму. В это время на противоположном участке тела эктоплазма частично превращается в эндоплазму. Таким образом, в основе образования псевдоподий лежит обратимое явление превращения эктоплазмы в эндоплазму и наоборот.

Дыхание

Амеба получает O2 из воды, который диффундирует во внутреннюю полость через наружные покровы. Все тело участвует в дыхательном акте. Кислород, попавший в цитоплазму, необходим для расщепления питательных веществ на простые составляющие, которые Amoeba proteus сможет переварить, а еще для получения энергии.

Среда обитания

Обитает в пресной воде канав, небольших прудов и болот. Может жить также в аквариумах. Культуру амебы обыкновенной можно легко разводить в лабораторных условиях. Она является одной из крупных свободноживущих амеб, достигающих 50 мкм в диаметре и видимых невооруженным глазом.

Питание

Амеба обыкновенная передвигается с помощью ложноножек. Она преодолевает один сантиметр за пять минут. Передвигаясь, амебы наталкиваются на различные мелкие объекты: одноклеточные водоросли, бактерии, мелких простейших и т.д. Если объект достаточно мал, амеба обтекает его со всех сторон и он, вместе с небольшим количеством жидкости, оказывается внутри цитоплазмы простейшего.

Процесс поглощения твердой пищи амебой обыкновенной называется фагоцитозом. Таким образом, в эндоплазме образуются пищеварительные вакуоли, внутрь которых из эндоплазмы поступают пищеварительные ферменты и происходит внутриклеточное пищеварение. Жидкие продукты переваривания проникают в эндоплазму, вакуоль с непереваренными остатками пищи подходит к поверхности тела и выбрасывается наружу.

Кроме пищеварительных вакуолей в теле амеб находится и так называемая сократительная, или пульсирующая, вакуоль. Это пузырек водянистой жидкости, который периодически нарастает, а достигнув определенного объема, лопается, опорожняя свое содержимое наружу.

Основная функция сократительной вакуоли — регуляция осмотического давления внутри тела простейшего. В связи с тем, что концентрация веществ в цитоплазме амебы выше, чем в пресной воде, создается разность осмотического давления внутри и вне тела простейшего. Поэтому пресная вода проникает в организм амебы, но ее количество остается в пределах физиологической нормы, поскольку пульсирующая вакуоль «откачивает» избыток воды из тела. Подтверждением этой функции вакуоли служит их наличие только у пресноводных простейших. У морских она или отсутствует, или сокращается очень редко.

Сократительная вакуоль кроме осморегуляторной функции частично выполняет и выделительную функцию, выводя вместе с водой в окружающую среду продукты обмена веществ. Однако основная функция выделения осуществляется непосредственно через наружную мембрану. Известную роль играет, вероятно, сократительная вакуоль в процессе дыхания, ибо проникающая в результате осмоса в цитоплазму вода несет растворенный кислород.

Размножение

Амебам свойственно бесполое размножение, осуществляемое путем деления надвое. Этот процесс начинается с митотического деления ядра, которое продольно удлиняется и перегородкой разъединяется на 2 самостоятельные органеллы. Они отдаляются и формируют новые ядра. Цитоплазма с оболочкой делится с помощью перетяжки. Сократительная вакуоль не разделяется, а попадает в одну из новообразованных амеб, во второй вакуоль формируется самостоятельно. Размножаются амебы достаточно быстро, за день процесс деления может происходить несколько раз.

В летний период времени амебы растут и делятся, но с приходом осенних холодов, из-за пересыхания водоемов, трудно найти питательные вещества. Поэтому амеба превращается в цисту, оказавшись в критических условиях и покрывается прочной двойной белковой оболочкой. При этом цисты легко распространяются за ветром.

Значение в природе и жизни человека

Amoeba proteus — важное составляющее экологических систем. Она регулирует численность бактериальных организмов в озерах и прудах. Очищает водную среду от чрезмерного загрязнения. Также является важным составляющим пищевых цепочек. Одноклеточные – еда для маленьких рыб и насекомых.

Ученые используют амебу как лабораторное животное, проводя на ней множество исследований. Очищает амеба не только водоемы, но поселившись в человеческом организме, она поглощает разрушенные частицы эпителиальной ткани пищеварительного тракта.

Источник

Корненожки

Корненожки (ризоподы) — полифилетическая группа организмов. Полифилетическая — группа видов, происходящих от разных предков, но относящаяся к одной классификационной категории.

Спешу вас предупредить, что полифилетические группы не имеют права на существование в систематике, но их использование делает процесс изучения биологии эффективнее. К примеру, теплокровные животные — полифилетическая группа — включает в себя птиц и млекопитающих, несмотря на то, что теплокровность у них возникла независимо друг от друга (от разных предковых форм).

Начинаем с классификации. Данный класс включает в себя отряды: амебы, раковинные амебы, фораминиферы.

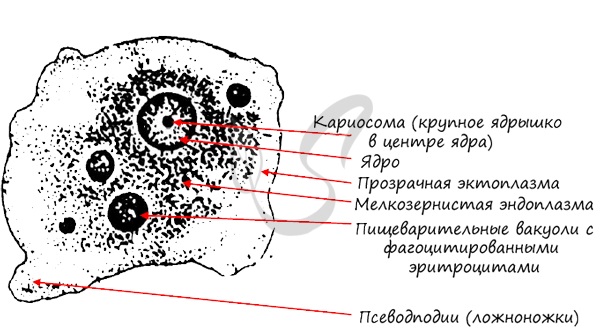

Амеба протей (обыкновенная)

Амеба — одноклеточное животное, наиболее просто устроенное. Отсутствует пелликула — плотная наружная оболочка, из-за чего форма тела (клетки) непостоянная. Отдельные участки цитоплазмы выпячиваются, образуя псевдоподии (ложноножки) — органоиды движения. Служат для перемещения клетки, а также участвуют в процессе фагоцитоза и пиноцитоза.

Клетка амебы обыкновенной покрыта исключительно клеточной мембраной, раковины и пелликулы нет. Имеются пищеварительные вакуоли — для внутриклеточного пищеварения. Непереваренные остатки пищи удаляются у амебы в любом месте цитоплазмы. Питается амеба другими простейшими, водорослями, бактериями.

Сократительные вакуоли служат для удаления избытка воды из клетки. Ненужные вредные продукты обмена веществ заключаются в экскреторные гранулы, которые перемещаются к цитоплазматической мембране, и, сливаясь с ней, изливают содержимое во внешнюю среду — это явление носит название экзоцитоза.

Размножается исключительно бесполым путем — делением надвое (митоз, если академически точно — бинарное деление). Под действием неблагоприятных факторов амеба может трансформироваться в цисту. Циста (от греч. κύστις пузырь) — биологическая временная форма существования микроорганизмов — бактерий, простейших, одноклеточных, при которой клетка покрывается защитной оболочкой. Такое состояние помогает пережить, к примеру, пересыхание водоема.

Особое медицинское значение имеет вид — Амеба дизентерийная. Эта амеба вызывает тяжелое заболевание — амебиаз (амёбный колит — греч. kolon толстая кишка), поражающего преимущественно толстую кишку. Амеба поражает стенку кишки, приводя к воспалению и образованию кровоточащих язв. Сама амеба при этом питается эритроцитами. Источником заражения является больной человек, выделяющий во внешнюю среду много цист.

Раковинные амебы

Раковинные амебы являются группой свободно живущих организмов, близкой к амебам. Это одноядерные корненожки, которые двигаются и поглощают пищу с помощью псевдоподий (ложноножек). Главное отличие — их клетка частично лежит в однокамерной раковине, в которой имеется отверстие (устье). Именно через устье раковины ложноножки выпячиваются во внешнюю среду и, захватывая пищу, втягиваются внутрь.

Обитают раковинные амебы и в соленых, и в пресных водах. Также встречаются во влажной почве, на поверхности растений, на болотных мхах.

Фораминиферы

Фораминиферы (лат. foramen — отверстие + fero — несу) — большая группа класса простейших, обитатели моря. Фораминиферы — это амебообразные простейшие, обитающие в море в составе планктона. Их тело заключено в раковину. Подавляющее большинство фораминифер образует известковую раковину, служащую вместилищем организма.

Раковины могут быть одно- и сложнокамерными, располагаться в один или два ряда, по спирали, иногда ветвящиеся. Через отверстие (устье) раковину во внешнюю среду могут выпячиваться ложноножки. Раковины фораминифер участвуют в образовании значительной части морских отложений (осадочных пород).

Тип Радиолярии (Лучевики) и протисты Солнечники

Особняком стоят эти две группы организмов, и пройти мимо них для меня не представляется возможным, так что уделим им некоторое внимание.

Радиолярии (лучевики) — это одноклеточные планктонные животные, обитающие в теплых океанических водах. Имеют скелет, находящийся внутри клетки. Скелет состоит из хитина и аморфного диоксида кремния. Лучи скелета служат для укрепления псевдоподий.

Особенность строения большинства радиолярий — наличие центральной капсулы. После смерти организма он опускается на дно, с течением времени его скелет преобразуется в осадочные кремнистые породы — опоку, кремень и радиоляриты.

Протисты (к которым относятся Солнечники) — группа живых организмов, в которую входят эукариотические организмы, не относящиеся к растениям, животным и грибам.

Основное отличие солнечников (лат. Heliozoa, от греч. ἥλιος, helios — солнце и ζῷον, zōon — животное) от радиолярий — отсутствие внутреннего скелета и центральной капсулы. Их характерная черта — наличие лучевидных псевдоподий (акспоподий), являющихся выпячиваниями тонкой эластичной кожистой оболочки (пелликулы).

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник