- Почему амебу обыкновенную относят к гетеротрофам

- Ответ или решение 2

- Основной отличительный признак

- Питание амебы

- Что такое автотрофы в биологии и каковы автотрофные типы питания

- Автотрофы — это.

- Автотрофные типы питания

- Автотрофы и гетеротрофы

- Роль автотрофов в биосфере

- Комментарии и отзывы (1)

- Автотрофы и гетеротрофы

- Роль гетеротрофных микробов в природе

- Роль автотрофных и гетеротрофных организмов в биосфере

- Органотрофы и литотрофы

- Редуценты

- Что мы узнали?

- Автотрофы и гетеротрофы – сходства и отличия

- Какие организмы относятся к автотрофам

- Значение бактерий разного способа питания для природы и человека

- Что это?

- Распространение бактерий

- Обитание в почве

- Проживание в воде

- Обнаружение бактерий в воздухе

- Проживание на теле человека и животных

- Общая характеристика

- Классификация бактерий

- Размножение

Почему амебу обыкновенную относят к гетеротрофам

Ответ или решение 2

Разделение организмов на автотрофы и гетеротрофы осуществляется в соответствии с их способностью самостоятельно синтезировать органические вещества из неорганических. Данный принцип лежит в основе всего живого, так как на нем построены все пищевые цепи. Не было бы автотрофов или гетеротрофов – и жизнь на земле была бы невозможна в классическом своем понимании. Но суть не в том – стоит вопрос относительно того, почему амеба обыкновенная является гетеротрофам, и ее никоим образом нельзя отнести к автотрофам? Для того, чтобы на него ответить, необходимо детально рассмотреть критерии классификации.

Основной отличительный признак

Любой автотроф – будь то фотосинтетик, который использует для своей жизнедеятельности энергию кванта света, или же хемосинтетик, добывающий необходимые килоджоули путем совершения экзотермических химических реакций, способен синтезировать необходимые ему органические вещества из неорганических. Классический пример – это осуществляемый фотосинтез, в ходе которого из углекислого газа и воды добывается глюкоза и кислород (последний является побочным продуктом для фотосинтетиков). Амеба обыкновенная таким качеством не обладает – при всем желании она не в состоянии сама обеспечить себя необходимыми питательными веществами, и при отсутствии трофического субстрата это простейшее погибает. Соответственно, относится она к гетеротрофам.

Питание амебы

Этот микроорганизм питается уже готовыми органическими веществами – более того, амеба простейшая является хищником, так как она поедает другие микроорганизмы, поглощая их клетки путем совершения фагоцитоза:

- Амеба выпускает ложноножки, обхватывает клетку «жертвы» и совершает процесс внутриклеточного пищеварения;

- из лизосом изливаются ферменты, которые способны расщеплять органику;

- происходит растворение высокомолекулярных соединений на низкомолекулярные, с последующим их усвоением.

Амеба принадлежит к животным, а все животные (за исключением эвглены зеленой) – исключительно гетеротрофы, которые питаются уже готовой органикой.

Источник

Что такое автотрофы в биологии и каковы автотрофные типы питания

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Все организмы на земле нуждаются в получении энергии тем или иным способом.

Некоторые из них получают ее от солнца, некоторые от переработки неорганических веществ, а некоторые просто потребляют уже накопленную на планете органику.

Сегодня мы поговорим об автотрофах — организмах, без которых жизнь на земле была бы невозможна, потому что именно они вырабатывают кислород и органические соединения, которыми все остальные дышат и питаются.

Автотрофы — это.

Все живые организмы для обеспечения собственной жизнедеятельности должны получать энергетический ресурс. Последний, в свою очередь, образуется путём переработки питательных веществ.

Эти вещества организм получает двумя способами: либо за счёт синтеза органического вещества из неорганических соединений, либо путём использования готовой органики (в первую очередь углеводов).

В первом случае мы имеем дело с так называемыми автотрофами, во втором – с гетеротрофами. В данном контексте акцент делается на первый вид (автотрофы), составляющий фундамент пищевой пирамиды Земли.

Автотрофные типы питания

Источником энергии для автотрофов служит либо солнечный свет, либо продукты, образующиеся в результате сложных химических реакций. По этому принципу автотрофы делятся на:

В клетках фототрофов присутствует хлорофилл, благодаря которому происходит процесс фотосинтеза (что это?), то есть образование органических соединений из неорганических субстанций, главным образом из углекислого газа (двуокиси углерода) и воды.

Хемотрофы, не имея возможности поглощать энергию солнечного света, используют другую альтернативу – окислительно-восстановительную химическую реакцию с участием сероводорода, метана, серы, двухвалентного железа и других неорганических соединений.

Автотрофы относятся к категории продуцентов (что это?), то есть являются производителями питательных веществ для потребителей и разрушителей (консументов и редуцентов), иными словами, для гетеротрофов.

Следует отметить, что некоторые растения и бактерии-фототрофы при определённых условиях (в частности, будучи лишёнными доступа к световому излучению) могут применять гетеротрофный тип питания, т.е. относятся к категории миксотрофов.

В качестве примера можно привести венерину мухоловку: это насекомоядное растение создаёт органическое вещество посредством фотосинтеза, однако часть питательных веществ извлекает из тел попавших в её хитроумные ловушки насекомых. Изобретательность природы поистине безгранична.

Автотрофы и гетеротрофы

Как уже отмечалось, автотрофные организмы для обеспечения своей жизнедеятельности пользуются нероманическими веществами, которые содержатся в почве, воде, атмосфере. При этом источником углерода в подавляющем большинстве случаев служит углекислый газ (СО2).

Автотрофам нет необходимости заниматься поиском пропитания, для этого им достаточно собственных врождённых способностей, позволяющих обеспечить рост и дальнейшее развитие. Это нашло отражение в их названии (с др.греч. «автос» — сам + «трофи» — питание).

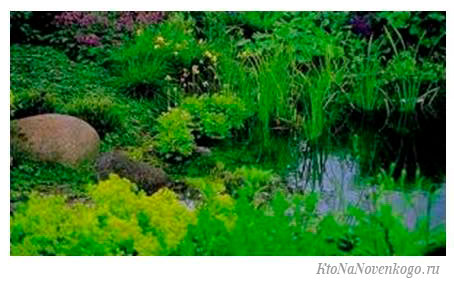

К автотрофам относятся практически все зелёные растения, многоклеточные водоросли и некоторые группы бактерий (в частности, цианобактерии, клетки которых содержат хлорофилл).

Организмы, усваивающие углерод и другие неорганические вещества из приготовленных автотрофами органических соединений, составляют категорию гетеротрофов.

К ним относятся все высшие животные, рыбы, птицы, насекомые, грибы, большинство бактерий. Ну и мы, люди, тоже принадлежим к классу потребителей как с биологической, так и с экономической точки зрения.

Гетеротрофные организмы едят то, что приготовлено другими. В процессе пищеварения гетеротрофы перерабатывают органическую субстанцию и расщепляют её при помощи особых ферментов (что это такое?).

Из вышесказанного нетрудно понять, что автотрофы принадлежат к первой ступени пищевой цепочки, являясь источником органической материи, из которой состоит всё живое на планете Земля.

Для наглядности в нижеследующей таблице приводятся отличительные признаки автотрофных и гетеротрофных представителей биосферы.

| Отличительные признаки | Автотрофы | Гетеротрофы |

|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 |

| Процесс синтеза | Производство органических веществ из неорганических соединений | Производство органических веществ из готовой органики |

| Способ получения энергии | Используют солнечную и химическую энергию | Используют энергию готовых органических веществ |

| Место в экосистеме | Продуценты | Консументы, редуценты |

| Характерные представители | Высшие зелёные растения, некоторые виды бактерий | Животные, насекомые, грибы, большинство бактерий, растения-паразиты, человек |

» alt=»»>

Роль автотрофов в биосфере

Автотрофы как биотический компонент экосистемы имеют первостепенное значение в пищевой цепочке земного шара. Только они способны поглощать космическую (солнечную) энергию и трансформировать её в молекулярную энергию белков, жиров и углеводов.

Ежегодно автотрофы вырабатывают в окружающую среду сотни миллиардов тонн органических субстанций и чистого кислорода, обеспечивая питанием всех остальных обитателей биосферы.

Таким образом, не будет преувеличением сказать, что без автотрофов существование жизни на Земле было бы в принципе невозможно.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (1)

Смотрел передачу о хищных растениях, та же Венерина мухоловка получает из насекомых необходимый для каждого растения азот, ну а без растений не могло быть жизни на Земле, для них кислород — это побочный продукт, а для нас жизненно необходимый окислитель.

Источник

Автотрофы и гетеротрофы

Роль гетеротрофных микробов в природе

Гетеротрофы перерабатывают готовые органические соединения, добывая из них углерод и окисляя его. Благодаря этим микросуществам, до 90 процентов углекислого газа попадает в атмосферу именно благодаря гетеротрофам.

Отметим также, что гетеротрофы сапрофиты способствуют переработке органического материала. Если бы не эти бактерии, то планета покрылась бы толстым слоем опавшей листвы, веток, а также погибших животных. Проще говоря, сапрофиты «поедают» органические отходы.

Благодаря деятельности, которую выполняют гетеротрофы или автотрофы, происходит самоочищение водоемов. Что такое самоочищение, знает каждый школьник: без этого процесса вся вода на планете очень скоро превратилась бы в полностью непригодную для употребления и жизни.

Без сапрофитов невозможна переработка органических веществ. Сапрофиты способствуют поддержанию постоянного количества биомассы.

Роль автотрофных и гетеротрофных организмов в биосфере

Кормильцы живой природы – подходящее определение для автотрофов. Именно они создают органику из неорганических элементов и тем самым обеспечивают пищей гетеротрофов – человека, животных, грибы, бактерий.

Некоторые микроскопические организмы являются активными хищниками: амеба обыкновенная способна захватывать добычу своими ложноножками.

Обособленно стоят вирусы, чья жизнедеятельность возможна только в живой клетке. Вне ее вирус не проявляет никаких признаков деятельности, что придает ему сходство с паразитическими формами жизни.

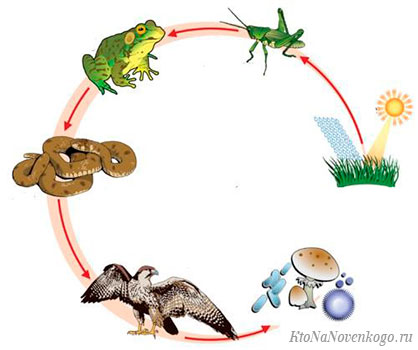

Природа существует, основываясь на принципе равновесия — существование всех форм жизни тесно связано между собой.

Автотрофы питают гетеротрофов, создавая питательные элементы. Консументы, в результате своей жизнедеятельности, способствуют размножению первых, перенося споры и семена, опыляя цветы растений.

Завершают цепочку редуценты, разлагающие мертвую органику на неорганические элементы. Этим занимаются грибы, в том числе и микроскопические – пеницилл, дрожжи, некоторые бактерии. Именно они возвращают питательные вещества обратно в биосферу.

Так происходит круговорот веществ и элементов в природе, где каждый организм выполняет свою функцию в пищевой пирамиде.

Органотрофы и литотрофы

Питание позволяет бактерии восполнить запас электронов, необходимых ей для многих клеточных процессов. При всем многообразии веществ, которые могут быть донорами электронов, микробы делятся на две группы:

Органотрофы окисляют органику. Донорами выступают молекулы аминокислот, жиров, сахаров (чаще всего – глюкозы). После окисления молекулы могут распадаться, образуя более простые устойчивые соединения. К органотрофам, в частности, относятся бактерии гниения.

Донорами электронов для литотрофов выступают неорганические соединения. Так, в процессе питания литотрофы могут повышать валентность металлов, окислять аммиак до нитритов или азота, нитриты – до нитратов, сульфид – до серы, серу – до сульфата, фосфит – до фосфата, угарный газ – до углекислого и т.д.

Редуценты

Дрожжи, грибы и бактерии-гетеротрофы подразделяют по способу питания на три вида:

- сапрофиты – используют в пищу продукты жизнедеятельности и разлагающиеся ткани животных и растений (большинство бактерий);

- симбионты – находятся в тесной позитивной взаимосвязи с другими организмами (кишечная палочка человека, белые грибы и дуб);

- паразиты – питаются за счёт другого организма, вызывая повреждения клеток и тканей (дизентерийная палочка, палочка Коха, спорынья).

Рис. 3. Грибы-сапрофиты.

Сапрофиты играют важную роль в круговороте веществ и являются редуцентами в пищевой цепочке. Благодаря редуцентам все органические останки разрушаются и превращаются в перегной – питательную среду для растений.

Вирусы не относятся ни к гетеротрофам, ни к автотрофам, т.к. имеют свойства неживой материи. Для размножения им не требуются питательные вещества.

Что мы узнали?

Гетеротрофы питаются готовыми органическими веществами, которые получают за счёт поедания других организмов – растений, грибов, животных. Такие организмы могут питаться живыми организмами или их останками (биотрофы и сапротрофы). К консументам, употребляющим в пищу другие организмы (растения, животные), относится большинство животных. К редуцентам, разлагающим органические останки, относятся грибы и бактерии.

Автотрофы и гетеротрофы – сходства и отличия

В связи с различиями в способах питания, организмы серьезно отличаются между собой внешне и на клеточном уровне. Они занимают разные места в пищевой цепочке, используют отличные друг от друга вещества для поддержания своей жизни.

Сравнительная характеристика автотрофов и гетеротрофов

| Признак | Автотрофы | Гетеротрофы |

| Место в пищевой цепи | Продуцент – производит питательные вещества самостоятельно. | Консумент – потребляет готовые вещества. Редуцент – перерабатывает органические элементы до неорганических. |

| Источник энергии для реакций метаболизма | Солнечная энергия. Энергия, которая выделяется в результате химической реакции. | Органические вещества |

| Запас углеводов | Крахмал | Гликоген |

| Наличие клеточной стенки – оболочки клетки, выполняющей функции защиты. | Есть | Нет |

| Реакция на внешние раздражители | Отсутствует | Присутствует |

| Системы органов | Вегетативные и репродуктивные | Соматические и репродуктивные |

Тем не менее, являясь тесно связанными между собой представителями жизни на планете Земля, автотрофы и гетеротрофы имеют также схожие черты – потребность в питании, воде, кислороде, солнечном свете.

Какие организмы относятся к автотрофам

Энергия света и углекислого газа обеспечивает жизнь подавляющего количества автотрофов – растений, к которым также относятся и мхи.

Водоросли, представляющие собой наиболее древний и простой тип растений, многообразны, а многих из них можно разглядеть только в микроскоп. Даже одноклеточные водоросли, такие как хлорелла, способны к фотосинтезу.

Содержание хлорофилла в клетках – прерогатива не только растений. Некоторые бактерии также содержат этот пигмент и способны синтезировать питательные вещества из световой энергии.

Цианобактерии – одни из древнейших микроорганизмов, питающихся подобным образом и выделяющих кислород. Возможно благодаря им атмосфера молодой Земли наполнилась кислородом миллиарды лет назад.

Микроскопические водоросли и зеленые бактерии способны вступать в симбиоз с грибами. В результате такого взаимодействия образуется симбиотический организм – лишайник.

Каждый участник симбиоза вносит свой вклад – водоросли и цианобактерии добывают питательные вещества с помощью фотосинтеза, а гриб поглощает готовые элементы.

Совмещение различных типов питания встречается не только у лишайников. Некоторые растения помимо автотрофного питания усваивают полезные вещества из тел других организмов – насекомых, мелких животных.

Такие растения называются плотоядными и используют различные виды ловушек для поимки жертвы.

Например, росянка использует клейкие волоски на кончиках листьев, листья венериной мухоловки захлопываются, а ловушка непентеса выглядит как кувшин с крышкой.

Некоторые одноклеточные водоросли также являются миксотрофами. К примеру, клеточная поверхность хламидомонады способна поглощать жидкость со всеми микроорганизмами, что там находятся.

Бактериям эвглены зеленой, чья модель поведения зависит от освещенности, может быть присуща автотрофность или гетеротрофность.

Хемотрофный тип питания распространен гораздо меньше. Энергию, которая выделяется как результат реакции окисления, способны поглощать простейшие микроорганизмы. Их уникальность заключается в независимости от энергии Солнца.

Эти микроорганизмы могут приспосабливаться к экстремальным условиям обитания – на дне океана, куда не проникает свет, в телах живых существ, в горячих гейзерах.

Значение бактерий разного способа питания для природы и человека

Автотрофные бактерии имеют узкую «специализацию», но от этого их значение для природы не становится меньше, чем гетеротрофов. Автотрофы создают основу для всего органического многообразия на нашей планете. Многие из них становятся «создателями» минеральных месторождений.

У гетеротрофных микробов функций больше.

- Естественный отбор, который они осуществляют, уничтожая слабые, больные и старые организмы.

- Помощь в жизнеобеспечении (клубеньковые бактерии у растений, вырабатывающие витамины – у животных).

- Санитарная роль состоит в гнилостном разложении останков живых существ.

Роль бактерий-гетеротрофов в естественном отборе ясна и прозрачна. Природа стремится к совершенству, поэтому слабые организмы уничтожаются, давая место для появления более сильных особей. Устраняются и генетически несовершенные субъекты, возникающие в процессе эволюции.

Оставшимся оказывается помощь для их развития. Показательны два примера из растительной и животной жизни.

Клубеньковые бактерии служат обогащению почвы азотом из воздуха. Они имеют специальные элементы (мезосомы), которые фиксируют азот из окружающей среды. Живут клубеньковые бактерии в корнях растений семейства бобовых.

Попадают они туда через микротрещины, потом выделяют вещества, которые стимулируют размножение клеток корня. На нем возникают клубеньковые утолщения. В них клубеньковые бактерии накапливают азот для обмена с растением на углеводы.

Этот феномен синергизма клубеньковых растений и микроорганизмов люди используют в сельском хозяйстве. Бедные азотом почвы засеивают бобовыми растениями, клубеньковые бактерии которых обогащают их азотом.

По осени их запахивают в землю. Так необходимый азот попадает из погибших растений и клубеньковых микроорганизмов в почву для последующего употребления другими культурами, которыми засеют это поле.

Кишечник животных изнутри выстлан гетеротрофными бактериями, которые вырабатывают витамины группы B и K. Таким образом, недостаток их в пище животных и человека восполняют бактерии-симбионты гетеротрофного способа питания.

Помимо этого, гетеротрофы используются для квашения овощей, бродильных процессов. Одним из таких является молочнокислое брожение. В результате получается большое разнообразие молочнокислых продуктов, необходимых для питания человека.

Заключительная роль гетеротрофов в жизни каждого существа – гнилостное разложение его органических остатков. Процессы гниения необходимы природе так же, как и возникновение жизни. Микроорганизмы, осуществляющие гнилостные разрушения органики, в этот период очень опасны.

Во время гниения даже сапрофиты и симбионты могут переродиться в хищников. Гнилостные массы имеют в своем составе высокие концентрации высокопатогенных микроорганизмов. Но без такой «грязной» работы бактерий немыслимо продолжение жизни.

Что это?

Автотрофы – живые организмы, способные самостоятельно синтезировать органические веществ из неорганических. Из определения понятно, что к автотрофам в первую очередь относятся зелёные наземные растения, водоросли, а также цианобактерии или сине-зелёные водоросли, т.е. все организмы, способные к фотосинтезу. Они называются фототрофами и используют солнечный свет в качестве источника энергии.

Рис. 1. Цианобактерии.

Помимо фототрофов к автотрофам относятся хемотрофы или хемоавтотрофы. В качестве источника энергии они используют энергетические связи химических веществ и с их помощью синтезируют органические вещества из неорганических. Получать органические вещества они могут в кислородной или бескислородной среде. К хемотрофам относятся некоторые виды бактерий – серобактерии, азотфиксирующие, нитрифицирующие и т.д. Хемотрофы – единственные организмы, не зависящие от солнечного света.

Рис. 2. Хемотрофы.

Гетеротрофы – живые организмы, получающие готовые органические вещества вместе с пищей. К ним относится большая часть животных от простейших до человека, грибы, хищные растения, некоторые виды бактерий. Гетеротрофы, поедающие автотрофов, являются травоядными организмами. Гетеротрофные организмы, питающиеся гетеротрофами, называются хищниками.

По способу потребления пищи гетеротрофы делятся на два вида:

- фаготрофов (голозоев) – употребляют пищу кусками за счёт проглатывания;

- осмотрофов – поглощают органические вещества непосредственно через клеточные стенки.

Гетеротрофы могут использовать в качестве пищи живые или неживые организмы.В связи с этим выделяют:

- биотрофов – поедают живые организмы (хищники, травоядные);

- сапротрофы – потребляют мёртвые организмы (грибы, дрожжи).

К биотрофам относятся:

- зоофаги – потребляют животных;

- фитофаги – поедают растения.

Некоторые живые организмы могут быть одновременно зоофагами и фитофагами. Они называются всеядными. К ним относятся многие млекопитающие, в том числе человек. Паразиты в зависимости от природы хозяина могут быть зоофагами или фитофагами. Например, гриб спорынья – паразит растений, аскарида – паразит животных.

Сапротрофы могут питаться:

- детритом (детритофаги) – грибы, дождевые черви;

- трупами животных (некрофаги) – грифы, шакалы;

- экскрементами (копрофаги) – личинки мух, жуки-скарабеи.

Рис. 3. Виды гетеротрофов.

Автотрофные и гетеротрофные типы питания тесно взаимосвязаны в системе пищевой цепочки. От выживаемости автотрофов зависит жизнь всей последующей цепочки гетеротрофов.

Распространение бактерий

Как аэробные, так и анаэробные бактерии чрезвычайно широко распространены в природе. Они встречаются в почве, воде, живых и мертвых организмах. Число бактерий в окружающей среде меняется под влиянием различных причин (инсоляции, обработки почвы и т. п.).

Обитание в почве

Количество бактерий в 1г почвы может достигать сотен миллионов и даже нескольких миллиардов и зависит от типа почв. Наименьшее их количество находится в подзолистой целинной почве. Наибольшее — в окультуренной черноземной. Бактерии могут проникать в грунт на глубину до 5 метров. Микрофлора является одним из факторов, способствующих образованию почв.

Проживание в воде

В воде различных водоемов количество бактерий бывает немного меньше, чем в почве. Так, в 1мл воды может находиться от 5 до 100 тыс. бактериальных клеток. Меньше всего бактерий встречается в воде артезианских скважин и родников, много — в открытых водоемах и реках. Больше всего бактерий обнаруживается вблизи берегов в поверхностных слоях.

Особенно сильно загрязнена вода открытых водоемов в тех местах, куда сбрасываются сточные воды. В загрязненной воде часто встречаются болезнетворные бактерии (возбудители дизентерии, брюшного тифа, паратифов, холеры, бруцеллеза и др.).

Обнаружение бактерий в воздухе

В воздухе бактерий встречается еще меньше, чем в воде. Загрязнение воздуха бактериями зависит от многих причин (от времени года, географической зоны, характера растительности, запыленности и др.). Больше всего бактерий обнаруживается в закрытых помещениях, где их может скапливаться до 300 тыс. в 1мм3. В сельской местности воздух чище, чем в городской. Практически отсутствуют бактерии в сосновых и кедровых лесах, так как выделяемые хвойными деревьями фитонциды убивают или подавляют рост и размножение всех видов бактерий.

Проживание на теле человека и животных

На теле здоровых людей и животных, а также в различных органах всегда встречаются многие виды бактерий. Подсчитано, что на коже человека может быть огромное количество бактерий (от 85-109 до 1212-10е экземпляров). Особенно много бывает бактерий, в том числе и болезнетворных, на коже человека, если он не соблюдает необходимых правил гигиены.

Открытые части тела человека загрязняются различными видами сапрофитных и патогенных (болезнетворных) бактерий значительно чаще, чем закрытые. Много бактерий обнаруживается на руках, поселяется в ротовой полости и в кишках человека. Из организма одного взрослого человека ежедневно с испражнениями выделяется около 18 млрд. бактерий.

Общая характеристика

К фототрофным относятся пурпурные и зеленые серобактерии, которые синтезируют составные части своего тела из минеральных веществ и углекислого газа, а энергию используют за счет света.

Хемотрофные, или хемосинтетики, питаются за счет хемосинтеза, так как органические вещества синтезируются из неорганических за счет энергии, полученной при химических реакциях. К ним относятся нитрифицирующие, железо- и серобактерии. Явление хемосинтеза у бактерий открыл в 1887 г. С. Н. Виноградский.

Нитрифицирующие бактерии превращают аммонийные соли и аммиак в нитраты, усваиваемые растениями. Эти бактерии распространены в водоемах и почвах. Деятельность железобактерий состоит в том, что они окисляют закисные соединения железа в окисные. Они обитают в соленых и пресных водоемах, участвуя в круговороте железа в природе.

Серобактерии также обитают в соленых и пресных водоемах. Они окисляют сероводород и другие соединения серы.

Классификация бактерий

По способу дыхания бактерии делятся на аэробов и анаэробов. Аэробы используют для дыхания свободный атмосферный кислород. Анаэробы растут и размножаются в среде без кислорода. Они получают энергию в процессе анаэробного расщепления органических веществ, накапливая различные промежуточные продукты — спирт, молочную кислоту, глицерин и другие вещества.

Размножение

Обычно бактерии размножаются бесполым путем — деление материнской клетки на две дочерние. Деление проходит очень быстро. В благоприятных условиях некоторые бактерии делятся каждые 20-30 мин. Иногда две бактерии сливаются друг с другом. При этом слиянии между ними образуется цитоплазматический мостик, по которому вещества одной клетки переходят в другую. Такой процесс напоминает половое размножение.

Источник