Способ пищеварения плоских червей

Вставьте в текст «Пищеварение у плоских червей» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу.

ПИЩЕВАРЕНИЕ У ПЛОСКИХ ЧЕРВЕЙ

Свободноживущие плоские черви по образу жизни, как правило, ___________ (А). Пища, поступившая в их организм, переваривается в клетках стенок кишечника и в ___________ (Б). Непереваренные остатки пищи удаляются через ___________ (В). Некоторые паразитические черви не имеют кишечника, поступление пищи у них происходит через ___________ (Г).

| 1) полость кишки | 2) ротовое отверстие | 3) анальное отверстие | 4) желудок |

| 5) поверхность тела | 6) глотка | 7) симбионт | 8) хищник |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Свободноживущие плоские черви по образу жизни, как правило, хищники. Пища, поступившая в их организм, переваривается в клетках стенок кишечника и в полости кишечника. Непереваренные остатки пищи удаляются через ротовое отверстие. Некоторые паразитические черви не имеют кишечника, поступление пищи у них происходит через поверхность тела.

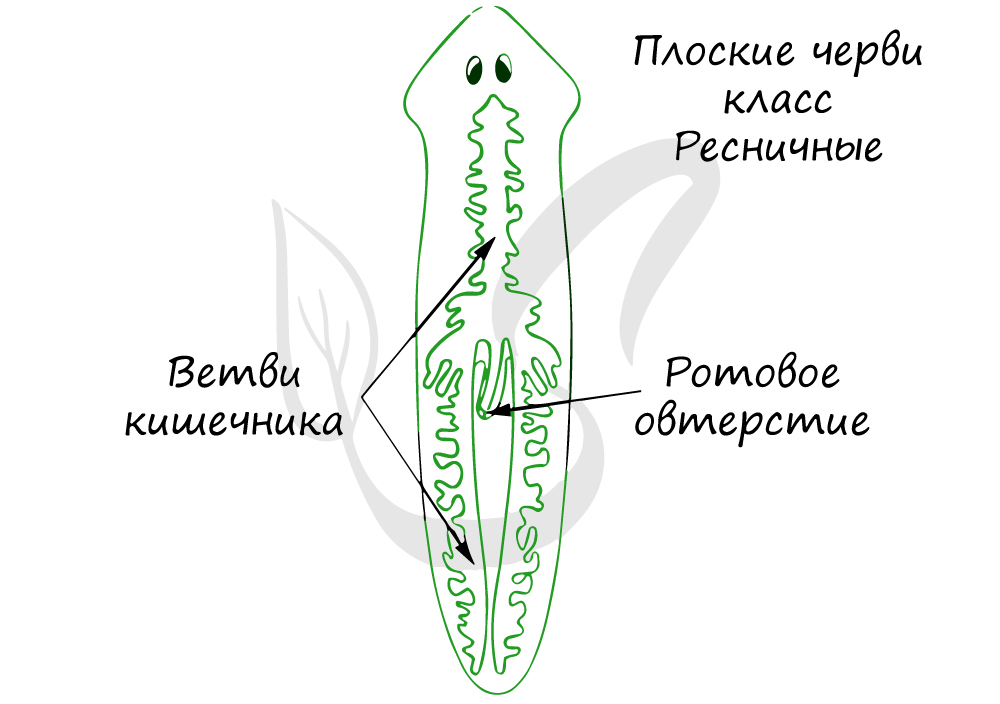

Пищеварительная система плоских червей состоит из слепозамкнутого, часто разветвленного кишечника, разделяющегося на два отдела: переднюю и среднюю кишку. Рот расположен в передней трети туловища — на вершине или с брюшной стороны. Он ведет в мощную глотку, выполняющую роль своеобразного насоса. Анальное отверстие отсутствует, из-за чего непереваренные остатки пищи выводятся во внешнюю среду через рот. У некоторых эндопаразитов (например, у цепней) пищеварительная система полностью редуцируется.

Источник

Тип плоские черви

Плоские черви — древняя группа многоклеточных двусторонне-симметричных животных. На настоящий момент тип плоские черви включает около 18 тысяч видов. Представлен тремя классами: ресничные черви — наиболее высокоорганизованные, свободноживущие формы, ленточные черви и сосальщики — ведут паразитический образ жизни.

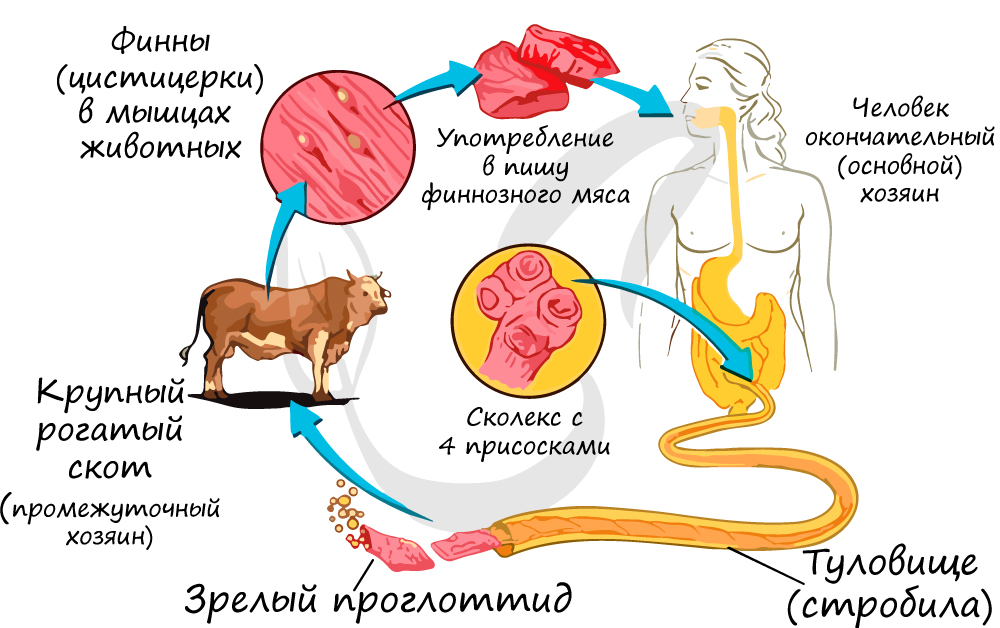

Паразитические представители данного типа имеют медицинское значение, вызывают различные заболевания у человека и животных. Их жизненные циклы сложны, но осознав их, вам легко будет сделать вывод о методах профилактики гельминтозов (заболеваний, вызванных гельминтами) и о способах заражения паразитом. Рекомендую по мере изучения паразитов сосредотачиваться именно на их жизненных циклах, я уделю этой теме особое внимание.

Ароморфозы плоских червей

Чтобы отлично знать зоологию нужно помнить ароморфозы. Это те прогрессивные черты, которые ставят плоских червей на более высокий уровень организации, черты, которые мы не найдем у предыдущего, изученного нами типа Кишечнополостные.

Плоские черви — двусторонне-симметричные (билатерально симметричные) животные, у которых органы расположены слева и справа от срединной плоскости, при этом возможны несущественные отличия во внешнем строении и расположении внутренних органов.

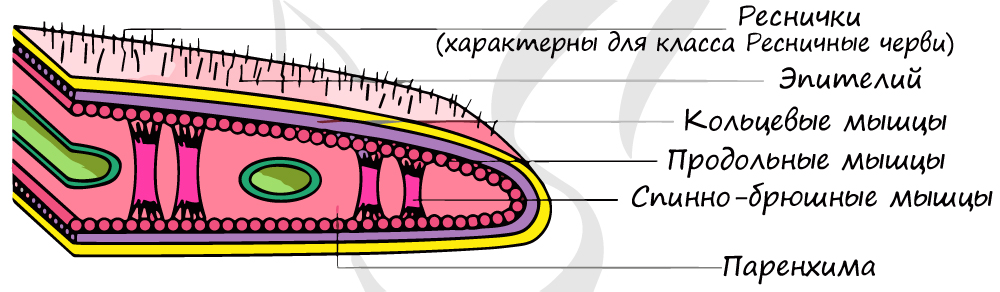

У плоских червей впервые возникает кожно-мускульный мешок, который представляет собой единую систему покровных и мышечных тканей.

Третий зародышевый листок — мезодерма

Плоские черви могут полноправно называться трехслойными животными. В отличие от кишечнополостных (двухслойных, у которых есть только эктодерма и энтодерма), у плоских червей, между эктодермой и энтодермой возникает третий зародышевый листок — мезодерма (от греч. mesos — средний + derma — кожа).

Появление мезодермы приводит к развитию мышечного аппарата, который образует мышечный мешок, состоящий из нескольких слоев мышц.

У плоских червей клетки наружного мышечного слоя (кольцевая мускулатура) расположены поперек передне-задней оси тела, клетки внутреннего мышечного слоя (продольная мускулатура) — вдоль передне-задней оси тела. Мышечные клетки также могут объединяться в косые и спинно-брюшные мышцы.

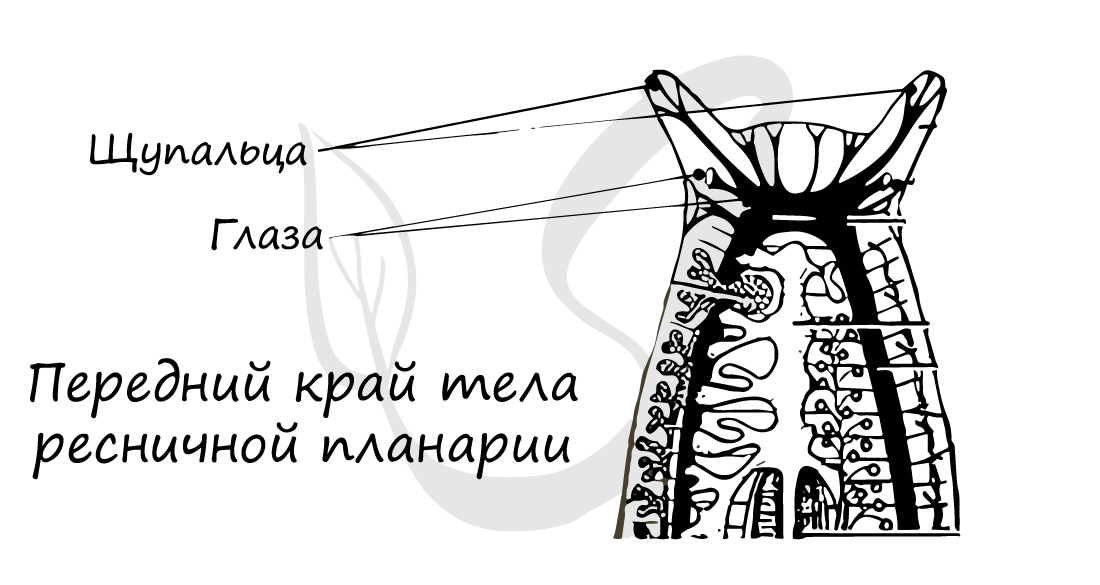

Это очень важное приобретение для свободноживущих форм. Органы осязания, зрения, обоняния помогают лучше ориентироваться в пространстве, что позволяет совершать целенаправленные движения.

Лестничный тип нервной системы (ортогон), называемый также — стволовой тип, заключается в объединении нервных клеток в нервные стволы. Такая конфигурация напоминает лестницу, в связи с чем и называется — лестничная.

Состоит из парных мозговых ганглиев (нервных узлов — от греч. ganglion — узел) от которых отходят два продольных нервных ствола (коннективы), соединяющиеся между собой поперечными нервными стволами (комиссурами).

Головной отдел несколько обособляется за счет большей концентрации нервных клеток в мозговых ганглиях: постепенно начинается цефализация (от греч. kephalē — голова) — процесс обособления головы.

У простейших и кишечнополостных выделение осуществлялось всей поверхностью тела. У плоских червей в этой области происходит колоссальный прорыв — впервые появляются специализированные органы выделения, называемые протонефридиями.

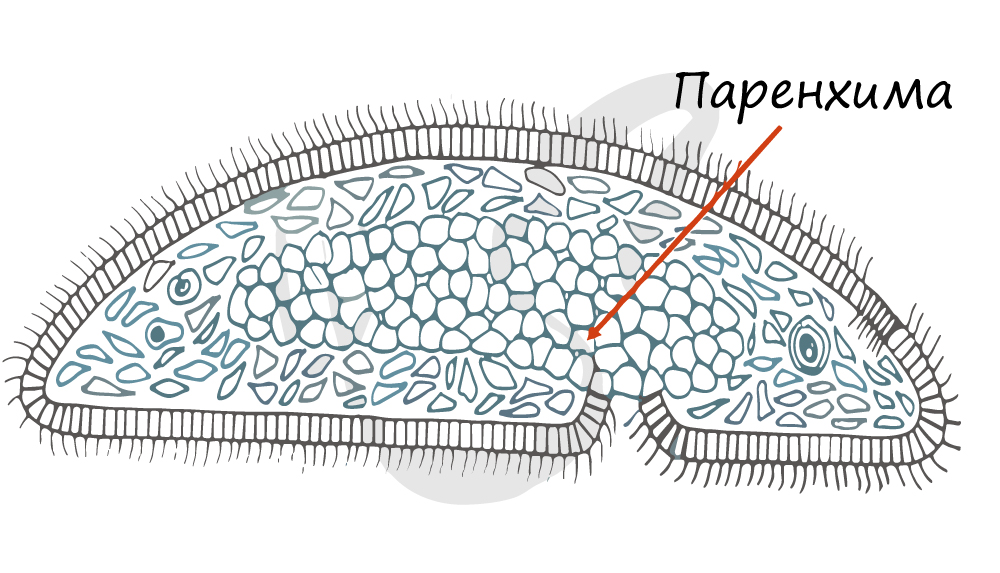

Протонефридии представляют собой систему простых или ветвящихся канальцев эктодермального происхождения, расположенных в паренхиме (мезенхиме) или полости тела. Протонефридии объединяются в трубочки, открывающиеся порами на поверхности тела.

Протонефридий состоит из большого числа ветвящихся канальцев, оканчивающихся клетками с просветом внутри. Если в этот просвет выступает много ресничек, то такая клетка называется пламенной (звездчатой, мерцательной). Реснички пламенной клетки колеблются, и это напоминает колебания пламени свечи, отсюда и название. Эти движения создают непрерывный ток жидкости.

Протонефридии представляют собой каналы, слепо начинающиеся в мезенхиме от пламенных (звездчатых) клеток с ресничками, обращенными в полость канала. Каждая пламенная клетка захватывает из паренхимы (мезенхимы) жидкие продукты распада и транспортирует их в систему каналов.

Мелкие выделительные каналы сливаются в большие, которые открываются на поверхности тела выделительными порами.

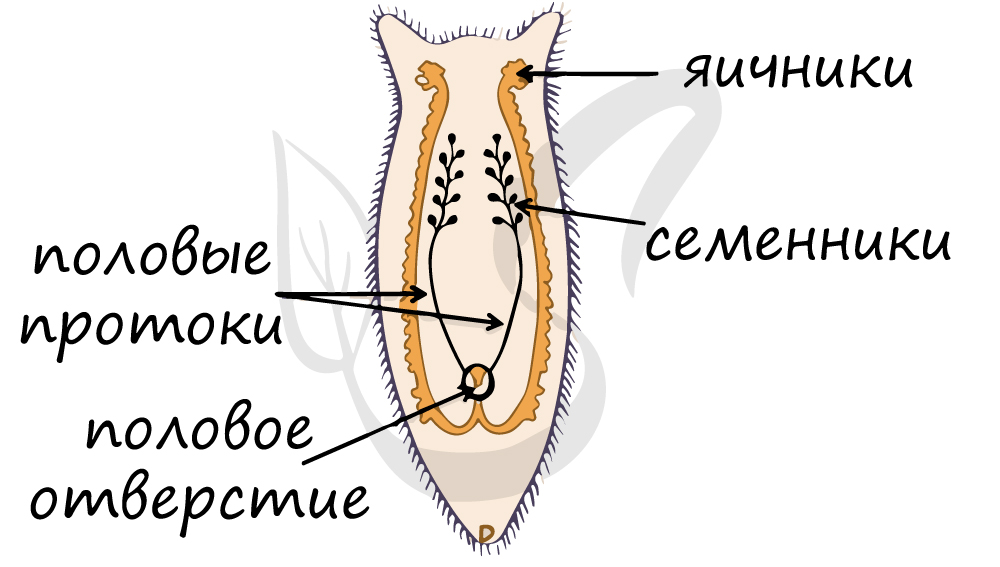

Мужские половые органы представлены семенниками, женские — яичниками.

Оплодотворение внутреннее — сперматозоид и яйцеклетка сливаются внутри организма (гермафродита), в женских половых органах. Оплодотворение перекрестное — между двумя особями.

У плоских червей впервые появляются специализированные органы размножения, которые относятся к наиболее сложно устроенным среди всех организмов царства животные. Мужская половая система включает один или несколько семенников, семяпровод и семяизвергательный канал. Женская половая система состоит из яичников, желточников, семяприемников, матки. У зиготы впервые появляется запас питательных веществ и скорлуповая оболочка.

В желточниках накапливаются запасы питательных веществ, энергия которых используются развивающимися яйцеклетками. В скорлуповой железе (по-другому называется — оотип) происходит оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом, после чего образовавшаяся зигота покрывается твердой оболочкой — скорлупой.

Дифференцировка пищеварительной системы

В пищеварительной системе выделяются передний и средний отделы. Передний отдел представлен ртом, продолжающимся в глотку. Средний отдел представлен слепо заканчивающимися каналами, доставляющими питательные вещества к органам и тканям.

Общая характеристика

- Опорно-двигательная система, покровы тела

Тело листовидное, вытянутое в длину. Имеется кожно-мускульный мешок, образованный однослойным эпителием и несколькими слоями мышечных волокон. Клетки эпителия выделяют слизь, снижающую трение и облегчающую движения. У свободноживущих имеется 3 слоя мышц: кольцевые, продольные и косые (диагональные). У паразитических особей выделяют только 2 слоя мышц: кольцевые и продольные. Также у плоских червей имеются спинно-брюшные мышцы. Сокращение мышц изменяет форму тела.

У свободноживущих форм покровы тела представлены однослойным эпителием, чего не скажешь про паразитические формы. Паразиты в организме-хозяине часто сталкиваются с агрессивной средой желудочных и кишечных соков, в которых они могли бы перевариться, не будь у них — тегумента. Тегумент — это плотный, особый вид эпителия, выполняющий барьерную и секреторную функции. Он отделен от нижележащих мышц базальной пластинкой. Именно тегумент препятствует перевариванию червя, благодаря чему он может жить в организме человека и животных долгие годы.

Особо хочу отметить, что во многих устаревших руководствах написано вместо тегумента — «кутикула». На данный момент с помощью электронного микроскопа установлено, что наружный покров является именно тегументом — слоем слипшихся между собой клеток, а не кутикулой. Эти ошибки будут кочевать по пособиям и руководствам еще долгие годы, поэтому, к сожалению, приходится уделять им внимание.

Полость тела у плоских червей отсутствует. Внутри находится паренхима мезодермального происхождения (мезенхима) — рыхлая соединительная ткань, заполняющая промежутки между органами. Выполняет опорную и запасающую функции, участвует в обмене веществ. При голодании организма паренхима постепенно истончается.

Плоские черви обладают выраженной способности к регенерации. Они могут восстановить 6/7 утраченных частей своего тела.

Замкнутая, анальное отверстие отсутствует. Непереваренные остатки пищи удаляются через ротовое отверстие. Имеется дифференцировка пищеварительной системы на передней и средний отделы.

Отметьте, что у представителей класса ленточные черви пищеварительная система отсутствует полностью, они всасывают расщепленные вещества всей поверхностью тела.

У свободноживущих форм дыхание аэробное, дышат они всей поверхностью тела растворенным в воде кислородом. У паразитических форм дыхание анаэробное (бескислородное), это менее продуктивный тип дыхания, но адаптированный для условий их обитания, в частности кишечника, где по большей части среда бескислородная.

Специализированные органы выделения — протонефридии.

Нервная система лестничного (ортогонального) типа.

Подавляющее большинство плоских червей — гермафродиты (обоеполые), то есть на одном организме находятся и мужские, и женские половые органы.

Половая система устроена сложно. Мужские половые органы представлены семенниками, семяпроводом и семяизвергательным каналом. Женская половая система включает в себя влагалище, яичники, яйцеводы, протоки которых впадают в оотип (скорлуповую железу), слепо замкнутой матки.

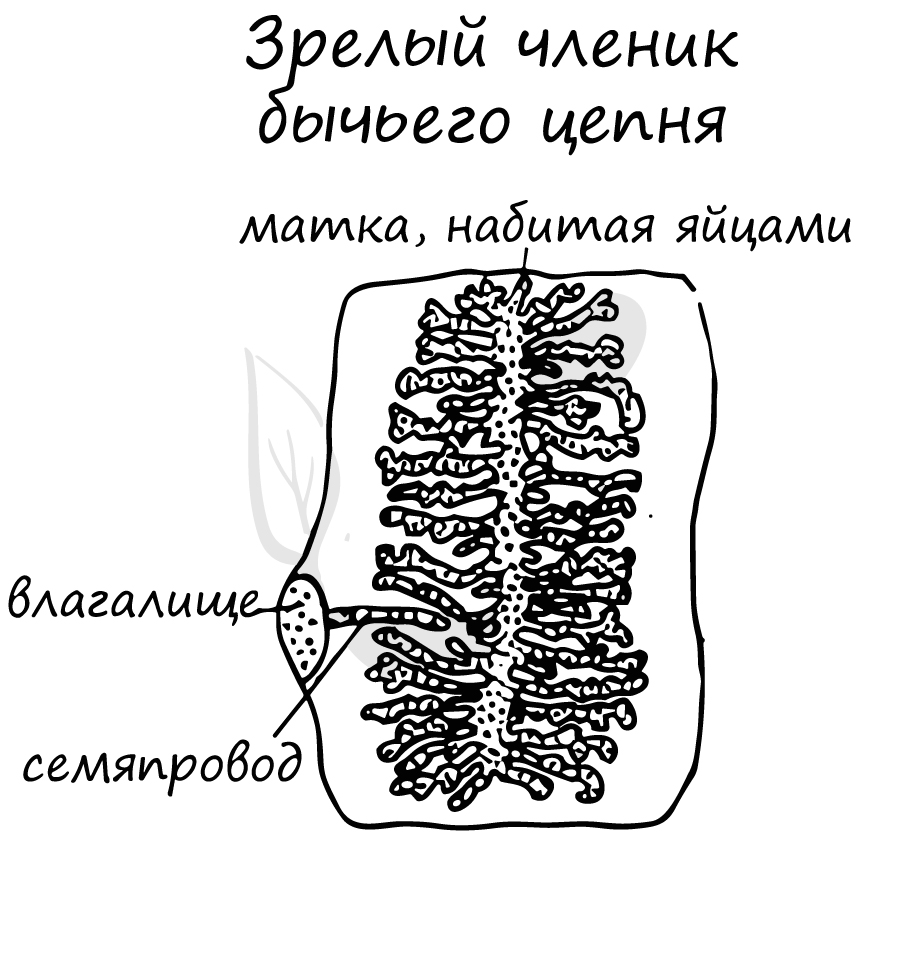

Запомните, что такое прогрессивное развитие половой системы в целом характерно для паразитов. Их основная задача — размножиться, заразить другой организм, а вероятность такого события относительно небольшая. И, чтобы ее увеличить, они выделяют огромное количество яиц. В матке одного зрелого членика бычьего цепня в среднем содержится около 150 тысяч яиц, в день отделяется 6-8 члеников — около миллиона яиц. За год бычий цепень выделяет около 300-500 миллионов яиц.

Смена хозяев в жизненном цикле

В качестве приспособления к паразитическому образу жизни у плоских червей в жизненном цикле выработалась смена хозяев. У сосальщиков наблюдается сложное чередование поколений.

Изучая жизненные циклы, вы часто будете сталкиваться с экологическим понятием «хозяин». Хозяин — организм, используемый паразитом для обитания, размножения, собственной защиты. Выделяют несколько типов хозяев:

- Основной

Вид, на котором обычно паразитирует данная категория паразитов. В организме основного хозяина происходит половое размножение паразита.

Вид, в котором паразит обитает в личиночном виде. В организме промежуточного хозяина происходит бесполое размножение паразита.

Вид, обычно не страдающий от нападения паразита, но заражаемый им чаще всего при массовом размножении паразитов.

Вид, случайно заражающийся данной категорией паразитов. Паразиты, оказавшись в таком организме, чаще всего не имеют возможности для размножения и продолжения своего рода.

Человек для эхинококка является тупиковым хозяином, так как человека никто не ест.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Пищеварение у плоских червей

Для свободноживущих плоских червей характерно внутриклеточное пищеварение. Однако большинство животных этого типа способно и к внеклеточному пищеварению, а их пищеварительная система обладает признаками клеточной и региональной специализации в этом направлении. У большинства плоских червей передняя кишка специализирована для питания и заглатывания пищи, а пищеварение происходит в результате сочетания внутриклеточных и внеклеточных процессов.

Пищеварение может быть охарактеризовано на примере турбеллярий. Как водные, так и наземные животные являются плотоядными. Они захватывают пищу (олигохеты, ракообразные, насекомые, моллюски или водоросли) и удерживают ее, пока фаринкс не проникнет в тело жертвы. В этот момент железистые клетки фаринкса начинают секретировать эндопептидазу, способствующую проникновению фаринкса и расщеплению тела добычи, всасываемого фаринксом. При поступлении пищи в отдел, следующий за фаринксом, железистые клетки секретируют эндопептидазу с оптимумом pH 5.0, участвующую во внеклеточном пищеварении. Этот фермент сходен (если не идентичен) с эндопептидазой фаринкса. Он также во многих отношениях сходен с пепсином хордовых, за исключением того, что эндопептидаза активируется веществами, содержащими сульфгидрильные группы, и, следовательно, по этому показателю больше похожа на внутриклеточную эндопептидазу хордовых. Первая внеклеточная фаза гидролиза происходит в кислой среде и сводится к протеолизу. Однако неизвестно, идет ли он до конца и образуются ли при этом дипептиды и аминокислоты. Эндопептидаза расщепляет часть белков до полипептидов, что в конечном итоге превращает пищу в однородную массу, суспензированную в жидкостях тела самой добычи. Кроме внеклеточного пищеварения, в этот период отмечается значительный фагоцитоз и со временем вся пища переходит в фагоцитарные клетки.

Фагоцитоз осуществляется свободными дистальными краями клеток, поглощающих частицы подобно амебам. Первоначально довольно большие вакуоли в процессе внутриклеточного гидролиза (за счет всасывания воды в цитоплазму) уменьшаются, а содержимое их становится компактней и однородней. Отшнуровываясь, вакуоли двигаются в глубь клетки, а на их месте образуются новые.

Последовательность внутриклеточного гидролиза позволила идентифицировать и локализовать типы соответствующих ферментов. При всасывании воды из вакуоли в нее из цитоплазмы поступает кислый секрет, содержащий активную эндопептидазу. Последняя продолжает протеолиз, начавшийся внеклеточно эндопептидазой железистых клеток. Одновременно в цитоплазме и в меньшей степени в вакуолярной жидкости появляется кислая фосфатаза, возможно, имеющая отношение к расщеплению фосфатсодержащих компонентов пищи. Но более вероятно, что она каким‑то образом связана с выработкой эндопептидазы (по‑видимому, как компонент системы освобождения энергии). Действие этих ферментов может продолжаться в течение 18 ч после приема пищи. При этом белки расщепляются до полипептидов, а стенки клеток, ядерные мембраны и другие плазматические структуры, состоящие в основном из белков, растворяются, так что жиры и углеводы становятся доступными соответствующим ферментам.

К концу первой фазы внутриклеточного пищеварения действие эндопептидазы прекращается, а активность кислой фосфатазы уменьшается. Далее наступает вторая (щелочная) фаза пищеварения. Благодаря секреции щелочных соков pH содержимого вакуоли повышается до 7.0–7.5 и активность кислой фосфатазы как в цитоплазме, так и в вакуолярной жидкости сменяется щелочнофосфатазной. Возможно, на более поздних этапах внутриклеточного гидролиза она участвует также во всасывании продуктов реакции. Выделяемые в вакуоль экзопептидазы завершают протеолиз полипептидов, образовавшихся под действием эндопептидазы. Жировые и углеводные компоненты пищи гидролизуются липазами и карбогидразами соответственно.

Продукты внутриклеточного гидролиза всасываются из вакуоли в цитоплазму фагоцитарных клеток и оттуда с помощью диффузии переносятся к остальным частям тела, так как у турбеллярий нет сосудистой системы – обычной транспортной среды тела животного. Кишка у них разделена на сильно разветвленные переднюю и две задние ветви, так что пищеварительная область охватывает все тело. В итоге все ткани или органы находятся достаточно близко от места пищеварения даже у тех тропических видов, тело которых достигает значительных размеров. Непереваренные остатки пищи движениями цитоплазмы выпятится обратно к свободному дистальному краю фагоцитарных клеток. Здесь они выталкиваются в полость, присоединяются к остаткам внеклеточного пищеварения и выделяются наружу через ротовое отверстие, так как анальное отверстие у плоских червей отсутствует.

Анализ имеющихся сведений о пищеварении у организмов, стоящих на разных уровнях эволюционного развития, в том числе у млекопитающих, позволил прийти к следующему заключению. Несмотря на различия в организации животных, относящихся к разным типам, процессы пищеварения у них характеризуются общими чертами. В самом деле, схема И. И. Мечникова «эволюция от внутриклеточного пищеварения к внеклеточному» могла рассматриваться как эволюция от простого к сложному. Однако с использованием методов ультрамикроанализа показано, что как у наиболее высокоорганизованных, так и у простейших животных существует общая последовательность деградации пищевых веществ: первоначальный гидролиз белков в кислой среде в отсутствие всасывания. У высших животных и человека пища из желудка поступает в тонкую кишку, где pH из кислого становится нейтральным или слабощелочным и инициируется гидролиз основных групп пищевых веществ за счет ряда соответствующих ферментов. Этот процесс совмещается с интенсивным всасыванием. У простейших, хотя весь цикл переваривания осуществляется в одной вакуоли, на определенном этапе также происходит сдвиг pH в щелочную сторону, появление в вакуоли различных ферментов, сходных с теми, которые свойственны высшим организмам, а также интенсификация всасывания. Наконец, электронно‑микроскопический анализ демонстрирует, что механизмы секреторного процесса, в частности у тетрахимены, напоминают таковые у высших животных, например в клетках поджелудочной железы млекопитающих. Таким образом, у простейших не только доказана секреция, но и сходство этого механизма с аналогичным механизмом высших организмов. Характеристика кишечных эпителиев и секреторных процессов у низших животных весьма существенна, так как кишечные эпителии этих организмов являются филогенетическими предшественниками секреторных эпителиев таких важных органов высших организмов, как поджелудочная железа, печень и тонкая кишка.

Дата добавления: 2016-01-26 ; просмотров: 5366 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник