- Как происходит процесс опыления у растений: основные виды, опыление у покрытосеменных и голосеменных растений

- Опыление и его виды

- Самоопыление

- Перекрестное опыление

- Искусственное опыление

- Оплодотворение

- Опыление у покрытосеменных растений

- Опыление у голосеменных растений

- Bio-Lessons

- Образовательный сайт по биологии

- Опыление и оплодотворение растений. Половое размножение

- Сериал об аллергии: береза

- Пыльца этого дерева — основной российский аллерген

Как происходит процесс опыления у растений: основные виды, опыление у покрытосеменных и голосеменных растений

Что такое опыление?

Опыление и его виды

Опыление — это процесс переноса пыльцы из пыльников растения на рыльце его пестика.

Есть два типа опыления растений:

- Перекрестное опыление. Оно может быть естественным и искусственным.

- Самоопыление.

Теперь остановимся на самоопылении и перекрестном опылении подробнее.

Самоопыление

Самоопыление — это самостоятельное опыление растения.

Такой способ встречается у растений, у которых двуполые цветки. Большинство растений при самоопылении дают семена. К примеру, ячмень, овес, просто. Такой тип опыления и у гороха.

Самоопыление встречается у цветков, которые совсем не склонны к раскрытию — из-за этого перекрестное опыление здесь невозможно. Поэтому в процессе самоопыления даже самые маленькие и невзрачные цветки способны давать семена.

Однако потомство, полученное в результате самоопыления, считается низко прогрессивным. Растения с таким способом опыления постоянно находятся под угрозой вырождения. Чтобы как-то с этим справляться, небольшой процент цветков у таких растений подвергается внутривидовому опылению. В результате внутривидового опыления получаются растения с отличающимися отцовскими и материнскими зачатками, а также более приспособленные к выживанию в ходе естественного отбора. Как итог — сохранение вида.

Перекрестное опыление

Перекрестное опыление — это опыление, которое находится в прямой зависимости от внешних факторов, таких как вода, ветер, насекомые и птицы. У кого перекрестное оплодотворение? Разберемся на примерах.

Процесс опыления ветром называется анемофилия.

Оно встречается у растений с мелкими цветками, собранными обычно в соцветия. Обычно у цветков очень много пыльцы. Она мелкая и сухая и выбрасывается наружу при помощи пыльника, который находится на длинных тонких нитях.

Что касается рыльцев, то они длинные и широкие, а также высовываются из цветков, благодаря чему пыльца лучше на них попадает. Таким образом происходит опыление у злаковых и у растений с соцветиями в виде сережек (ольха, береза, хмель, тополь, орех). Также ветром опыляется крапива и конопля, поскольку цветок у них состоит из чашелистиков и простого околоцветника — они не могут привлечь опылителей.

Энтомофилия — это опыление насекомыми.

Как правило, растения, опыляемые таким способом, обладают ароматом, нектаром, достаточно большим размером цветков и привлекающим насекомых цветом, а также у них есть липка пыльца с выростами.

Процесс опыления происходит в результате переноса насекомыми пыльцы с одного цветка на рыльца другого: так обеспечивается опыление для двуполых растений.

Насекомыми опыляются мак, ромашка, калина, гречиха, шалфей, молочай и др.

Орнитофилия — процесс опыления с помощью птиц.

Обычно так опыляются тропические растения с пестрой окраской, которая привлекает птиц. К примеру, в процессе опыления участвует колибри.

Гидрофилия — вариант опыления водой.

У многих водных растений рыльца нитеобразной формы, и пыльца с них переносится водой, а в редких случаях — слизнями.

Так происходит у резухи, взморника, роголистки, наяды, элодеи, рунии.

Искусственное опыление

Искусственное опыление — тип опыления, широко используемый в плодовом и декоративном садоводстве, овощеводстве, а также лесном хозяйстве. Суть его в том, что пыльца переносится искусственным способом: с пыльцы тычинок на рыльца пестиков.

По-другому искусственное опыление называется скрещиванием. Благодаря ему селекционеры могут получать новые виды и сорта растений.

Оплодотворение

Процесс оплодотворения происходит после опыления. Как быстро — зависит от самого растения. У одних — спустя несколько недель, а у других — даже через год.

Оплодотворение — процесс слияния мужской и женской клеток.

В момент, когда происходит опыление, пыльца находится на рыльце. Чтобы оплодотворение произошло, нужно чтобы пыльца была зрелой и стойкой. Также важно наличие сформированного зародышевого мешочка.

Процесс развития и роста пыльцевой трубки происходит в направлении завязи — через рыльце и столбик. В завязи пыльцевая трубка проходит в семенной зачаток и доходит до зародышевого мешка. По достижении яйцеклетки происходит разрыв пыльцевой трубки и выход двух спермиев. Вегетативная клетка разрушается. Далее следует слияние одного спермия с яйцеклеткой, а другого — с диплоидным ядром.

В первом случае слияния растет зародыш нового организма, а во втором — образование триплоидной клетки для образования эндосперма. Так происходит процесс двойного оплодотворения.

Зародыш и эндосперм зарождают семя, которое скрыто под кожурой. Завязь формирует плод после оплодотворения.

Опыление у покрытосеменных растений

Опыление у покрытосеменных растений осуществляется обоими способами. В обоих случаях пыльцевые зерна попадают на рыльца пестиков. Чтобы понять, как происходит опыление, рассмотрим его на конкретном примере: винограде.

Виноград опыляется двумя способами: перекрестным и самоопылением. В случае самоопыления у винограда обнаруживается клейстогамия. Клейстогамия — опыление с дальнейшим оплодотворением. В большинстве случаев виноград опыляется ветром: строение цветка расположено к такому перекрестном опылению.

В ходе опыления происходит выделение на рыльце секретной жидкости — в этом время оно уже готово получать пыльцу. Так рыльце положительно сказывается на прилипании пыльцы, защите ее от различных инфекций и обеспечивает благоприятные условия для ее прорастания.

Виноград также отличается возможностью перехода от перекрестного опыления к самоопылению. Благодаря такой способности вид сохраняется столетиями. Также эта способность обеспечивает хорошее развитие и урожай.

Многие коллекционеры практикуют искусственное оплодотворение. Оно похоже на перекрестное опыление, однако оно происходит за счет антропогенных факторов, а не биотических и абиотических.

При искусственном оплодотворении пыльца переносится кисточкой или ватной палочкой. Предварительно цветки изолируются и кастрируются.

Опыление у голосеменных растений

Голосеменные растения опыляются способом анемофилии. То есть, при помощи ветра.

Яркий пример — сосна.

Опыление сосны происходит так: с мужской шишки пыльца попадает на семязачатки женских шишек. Когда шишка зеленеет, происходит срастание и одеревенение чешуек: пыльца находится в состоянии покоя. Прорастание пыльцы происходит на следующее лето.

В процессе прорастания пыльцы пыльцевая трубка несет спермии к архегониям. Далее там происходит слияние одного из спермиев с яйцеклеткой и образование зиготы. Из зиготы формируется зародыш, а семязачаток перерастает в семя.

Зародыш располагается в эндосперме гаметофита, накапливающего питательные вещества. Созревание семян в шишках происходит на протяжении полутора лет с момента оплодотворения. После этого происходит раздвижение чешуек и высыпание семян из шишки.

У семени есть крылышко, благодаря которому оно распространяется ветром.

Источник

Bio-Lessons

Образовательный сайт по биологии

Опыление и оплодотворение растений. Половое размножение

Половое размножение характерно для большинства растений, за исключением некоторых водорослей.

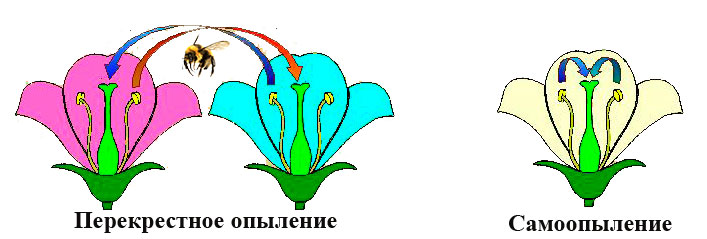

Опыление — это перенос пыльцы с тычинок на рыльце пестика. Различают перекрестное опыление и самоопыление (рис.1).

Рис.1 Виды опыления цветковых растений

При самоопылении происходит перенос пыльцы с тычинок на рыльце пестика в пределах одного и того же цветка.

В природе самоопыление происходит редко, зачастую еще в бутонах, до раскрытия цветка (пшеница, горох, фасоль, фиалка, томат). Главное преимущество самоопыления — оно не зависит от погодных условий и насекомых, поэтому осуществляется при любых условиях. Не все обоеполые цветки являются самоопыляющимися. Большинство растений дают полноценные семена только при перекрестном опылении.

Опыление, при котором пыльца тычинок одного цветка попадает на рыльце пестика другого, называют перекрестным. Перекрестное опыление осуществляется насекомыми и ветром. Реже — птицами, летучими мышами и водой.

Строение цветков насекомоопыляемых растений разнообразно (вишня, слива, яблоня, сирень, роза и многие другие). Они имеют ярко окрашенный или белый венчик и сильный запах. Цветки крупные или собраны в соцветия.

Запах цветков и их яркая окраска привлекают насекомых. Пчелы, шмели, мухи, бабочки, жуки и муравьи питаются пыльцой и нектаром цветка. Нектарники, расположенные в глубине цветка, выделяют нектар до тех пор, пока цветок не завянет. Тело насекомого, пытающегося добраться до нектарников, обильно покрывается пыльцой. Перелетая с одного цветка на другой в поисках пищи, они переносят прилипшую к их телу пыльцу с тычинок одних цветков на рыльца пестиков других.

Опыление ветром возникло в процессе эволюции как приспособление к неблагоприятным условиям. Надежда на немногочисленных тогда мух, бабочек, пчел и других насекомых была слабой. Позже насекомых стало больше. Но наряду с насекомоопыляемыми растениями, существуют опыляемые ветром. Это многие злаковые травы лугов, степей и саванн, обитатели леса (береза, ольха, осина, дуб, орешник), пустынь и полупустынь (полыни, солянки) (рис.2).

У ветроопыляемых растений бывает очень много пыльцы. Она легкая, сухая и мелкая. Околоцветник отсутствует или плохо развит и не препятствует движению ветра. Перистые рыльца пестиков приспособлены к улавливанию пыльцы. Тычиночные нити длинные и свисающие. Раскачиваясь на ветру, они распыляют зрелую пыльцу.

Большинство ветроопыляемых растений цветет до распускания листьев, что облегчает опыление. Но оно зачастую зависит от погоды. В облачные, дождливые дни осадки смывают пыльцу и тем самым снижают урожай.

Искусственное опыление осуществляет человек, перенося пыльцу с тычинок на рыльца пестиков. Такое опыление требует больших затрат времени и трудно осуществимо на больших площадях. Чаще всего к нему прибегают при выведении новых сортов.

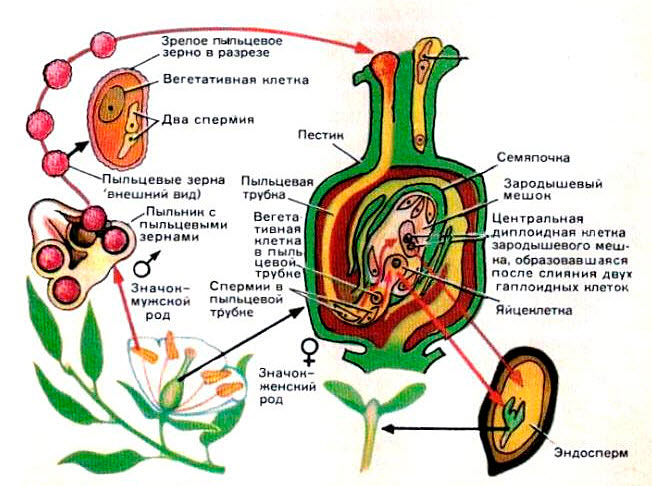

Оплодотворение (рис.2) происходит после опыления.Пыльца, или пыльцевое зерно, попав на рыльце пестика, выделяющего липкую жидкость, прорастает, образуя длинную, тонкую пыльцевую трубку. Пыльцевая трубка, постепенно удлиняясь, продвигается по столбику рыльца по направлению к завязи (нижняя, важнейшая часть пестика). В завязи образуются семязачатки (семяпочки). Снаружи они защищены покровами, а внутри находится зародышевый мешок, состоящий из нескольких клеток.

Рис.2 Процесс двойного оплодотворения

Одна из клеток в зародышевом мешке — яйцеклетка, это женская половая клетка (женская гамета). Другая — крупная центральная клетка.

В пыльцевой трубке находятся две маленькие мужские половые клетки (мужские гаметы) — спермии. Когда пыльцевая трубка достигает семязачатка и врастает в него, один спермий сливается с яйцеклеткой. Слияние двух половых клеток (гамет) называется оплодотворением. Из оплодотворенной яйцеклетки впоследствии разовьется зародыш растения. Второй спермий сливается с крупной центральной клеткой. Из нее образуется ткань эндосперм. В клетках этой ткани накапливаются питательные вещества для развития зародыша. Покровы семязачатка превращаются в семенную кожуру. Таким образом два одинаковых спермия сливаются с двумя разными женскими гаметами. Происходит двойное оплодотворение (открыл у лилейных русский ученый в 1898 г. Г.Навашин). После оплодотворения образуется семя, которое состоит из зародыша, запасающей ткани (эндосперма) и семенной кожуры. Из стенки завязи образуется плод.

Опыление — перенос пыльцы на рыльце пестика. Бывает самоопыление — внутри закрытого цветка (горох, пшеница) и перекрестное: насекомыми — цветки яркие, с запахом (яблоня, сирень, роза); ветром — цветки без околоцветника, распускаются до появления листьев, много мелкой легкой пыльцы (береза, дуб, полынь). Искусственное опыление проводит человек. После опыления происходит оплодотворение — процесс слияние мужских и женских половых клеток — гамет. Двойное оплодотворение — два спермия из пыльцы, достигнув завязи пестика по пыльцевой трубке, оплодотворяют две женские гаметы. При слиянии яйцеклетки и спермия образуется зародыш. При слиянии второго спермия и центральной клетки образуется эндосперм (запас питательных веществ). Из покровов семязачатка образуется кожура семени, а из стенки завязи пестика — плод.

Источник

Сериал об аллергии: береза

Пыльца этого дерева — основной российский аллерген

До цветения березы в центральной России осталось несколько дней. Обычно аллергики ждут этого с замиранием сердца. В чем особенности «березового» поллиноза?

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ / купить фото

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ / купить фото

Сейчас станция пыльцевого мониторинга компании «Аллерготоп» (резидент «Сколково») фиксирует лишь единичные пыльцевые зерна березы. Они отмечаются как в дневные, так и в ночные часы. Появление пыльцы ночью — верный признак ее заносного происхождения: она прилетает из регионов, где цветение уже началось, у «местных» деревьев максимум пыления приходится на послеполуденные часы. (Кстати, аллергикам важно об этом знать: в это время им лучше всего сидеть дома, включив очиститель воздуха на полную мощность.)

Но ждать осталось недолго. «В Москве и Московской области береза начинает пылить после клена, который зацвел на прошлой неделе,— говорит директор по науке проекта “Аллерготоп”, кандидат биологических наук Елена Северова.— По данным многолетних наблюдений, какой бы мягкой ни была зима, береза обычно зацветает после 20 апреля. Этот год не будет исключением. Береза начинает цвести вместе с распусканием листьев. Если вы видите, что из почек торчат крохотные листики (так называемые мышиные ушки), значит, концентрация пыльцы скоро может возрасти внезапно и резко».

Береза — род листопадных деревьев семейства березовые (Betulaceae). В европейской части России это чуть ли не самая распространенная древесная порода. В центральных районах чаще всего встречаются береза бородавчатая и пушистая, на севере — карликовая. Дерево цветет примерно 20 дней, продуцируя за сезон в среднем 28 тыс. пыльцевых зерен, хотя бывает и больше: в 2012 году, например, их число достигало 118 тыс. Пиковые значения концентрации пыльцы бывают на третий–четвертый день после начала пыления, составляя в среднем 6 тыс. пыльцевых зерен на 1 куб. м воздуха в сутки, притом что уже 100 пыльцевых зерен на кубометр воздуха считаются высокой концентрацией, при которой симптомы проявляются у большинства пациентов, страдающих аллергией на пыльцу березы.

Пыльца березы — основная причина сезонной аллергии в средней полосе России в апреле—мае. В последние 20 лет произошел взрывной рост поллинозов. Точных статистических данных о том, сколько людей страдает аллергией на пыльцу березы, нет, но в целом поллиноз отмечается сегодня у 20–30% людей. Дело в том, что из-за глобального потепления в мире становится больше пыльцы. «Все станции пыльцевого мониторинга фиксируют рост общей пыльцевой продукции. Кроме того, глобальные климатические изменения начинают отражаться и на сроках пыления. Каждый год фиксируется чуть более раннее начало цветения — на полдня в год, при этом продолжительность цветения растет»,— говорит Елена Северова.

А еще березу стали чаще использовать в городском озеленении. Если в 1940-е годы в Советском Союзе предпочтение отдавали тополям, липам, дубам и елям, то с конца 1980-х в городах СССР, а потом и России прочно обосновались березы. По данным «Рамблера», только в парке «Зарядье» высадили 138 берез.

Собственно, аллергию вызывает не сама пыльца, а содержащиеся в ней белки, необходимые растениям для опыления. Пыльца березы содержит семь таких белков, все они относятся к семейству Bet v (от названия вида Betula verrucosa — береза бородавчатая). Более 90% людей с «березовым» поллинозом в Северной Европе реагируют на Bet v 1, остальные — на Bet v 2 или Bet v 4.

Чем выше концентрация пыльцы, тем хуже чувствуют себя аллергики. Однако линейной зависимости между концентрацией пыльцы и уровнем пыльцевых аллергенов в воздухе нет. Например, по наблюдениям немецких ученых, в 2004–2007 годах сопоставлявших содержание в атмосфере аллергенных белков и пыльцы на примере березы в Мюнхене, в 2005 году пиковая концентрация аллергена фиксировалась за день до пика пыления. В 2006-м концентрация пыльцы была низкой, а аллергена — высокой. Почему? В определенных условиях аллергенные белки могут высвобождаться из пыльцевого белка наружу и циркулировать в воздухе сами по себе. «Аллергенные для человека белки необходимы березе в процессе опыления, чтобы пыльца “узнала” свое рыльце,— объясняет Елена Северова.— Рыльце, готовое к опылению, всегда увлажнено. Пыльца на него попадает и высвобождает белки, задача которых — понять, что это “свое” рыльце и можно прорастать».

Выброс аллергенных белков в атмосферу может спровоцировать гроза. «Существует предположение, что выброс белка из пыльцевого зерна во время грозы происходит под действием электрических разрядов, повышенной влажности и высокого содержания озона»,— говорит Елена Северова. А вот при мелком и затяжном дожде аллергикам дышится легко: он прибивает пыльцу к земле и вымывает из воздуха.

Ожидание цветения березы вызывает у людей с «березовым» поллинозом панику. «Люди с аллергией на злаки (к семейству злаковых относятся тимофеевка, ежа, лисохвост) чаще всего менее болезненно реагируют на свои симптомы, хотя сезон пыления злаков длится гораздо дольше цветения березы,— говорит Елена Шуватова, врач аллерголог-иммунолог, медицинский директор проекта “Аллерготоп”.— Кстати, протекает “березовый” поллиноз не тяжелее, чем “злаковый”. Но ни один человек с аллергией на злаки ни разу не сказал мне: “Это катастрофа!” А березы боятся как огня. Хочу сказать аллергикам: не волнуйтесь, не накручивайте себя. За семь—десять дней до начала цветения начинайте лечение, назначенное врачом. И следите за данными пыльцевого мониторинга».

Источник