- Инфузории

- Инфузория-туфелька

- Среда обитания, строение и передвижение

- Процессы жизнедеятельности

- Питание

- Дыхание

- Выделение

- Раздражимость

- Размножение

- Бесполое

- Половое

- Подцарство одноклеточные. Общая характеристика: строение, питание, размножение и значение. Тип саркомастигофора, тип инфузории и тип апикомплексы

- Общая характеристика подцарства одноклеточные или простейшие

- Строение подцарства одноклеточные

- Питание подцарства одноклеточные

- Размножение подцарства одноклеточные

- Значение подцарства одноклеточные

- Тип саркомастигофора

- Класс Саркодовые (Sarcodina)

- Амеба обыкновенная (Amoebaproteus)

- Амеба дизентерийная (Entamoeba histolytica)

- Отряд Фораминиферы (Foraminifera)

- Подкласс Радиолярии (Radiolaria)

- Класс Жгутиковые (Mastigophora)

- Эвглена зеленая (Eugiena viridis)

- Род Трипаносомы (Trypanosoma)

- Отряд Лейшмании (Leishmania)

- Лямблии (Lamblia)

- Тип инфузории или реснитчатые

- Класс Реснитчатые инфузории (Ciliata)

- Инфузория туфелька (Paramecium caudatum)

- Паразитические инфузории

- Тип апикомплексы

- Класс Споровики (Sporozoa)

- Род Малярийный плазмодий (Plasmodium)

Инфузории

Инфузорий можно найти и непосредственно в пробах воды, взятой из пруда, болотца или канавы, но гораздо больше материала для наблюдений будет у нас, если заблаговременно — дней за 10–15 — приготовить искусственную культуру для разведения инфузорий, обеспечив их питательным материалом.

Пищей для инфузорий в таких культурах служат мельчайшие сенные бактерии, которые в огромном количестве размножаются в отваре, приготовленном из сена. Когда к такому сенному отвару, разбавленному водой и постоявшему несколько дней в открытой банке, мы прильём прудовой или болотной воды, в которой живут инфузории, то благодаря обилию корма инфузории там очень быстро начнут размножаться и через неделю их легко будет найти в каждой капле, помещённой на предметное стекло. Остаётся наложить на эту каплю тонкое покровное стекло, а затем рассмотреть её под микроскопом.

Всего чаще в таких сенных культурах попадаются продолговатые инфузории-туфельки, или парамеции, которые быстро проносятся через поле зрения микроскопа. Лучше их можно рассмотреть тогда, когда они натыкаются в воде на какое-нибудь препятствие, поэтому полезно, перед тем как накладывать покровное стекло, поместить в воду несколько зелёных ниточек водорослей или растрёпанный на отдельные волоски крошечный клочок ваты.

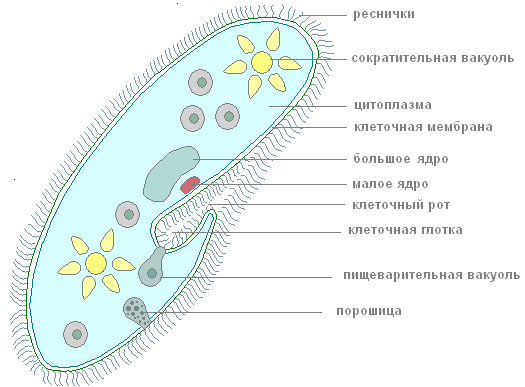

Тело инфузории-туфельки состоит из одной клетки, имеющей, однако, очень сложное строение (рис. 27). Главная масса тела состоит из протоплазмы; внутри неё находится округлое ядро и возле него ещё второе, малое ядро. В протоплазме инфузории можно отличить два слоя: наружный, имеющий волокнистое строение, и внутренний, более жидкий. Снаружи тело инфузории одето слоем более плотной протоплазмы и поэтому сохраняет определённую форму, характерную для всех инфузорий данного вида.

Инфузория плавает благодаря движению многочисленных мелких ресничек, покрывающих со всех сторон её тело и действующих, как тысячи мелких весел. Все эти реснички двигаются — «мерцают», сгибаясь в одну сторону, подобно тому как волнуется хлебное поле от пробегающего ветра.

Если слегка надавить на покровное стекло, то иногда удаётся наблюдать, как под действием механического раздражения из тела инфузории выступают длинные тонкие нити — трихоцисты (рис. 28). Они, по-видимому, ядовиты и служат для неё средством защиты.

Более верным способом заставить инфузорию «выстрелить» своими трихоцистами является химическое раздражение. Чтобы его вызвать, у края покровного стекла помещают каплю разбавленной уксусной кислоты, а с противоположного края начинают отсасывать воду кусочком фильтровальной бумаги (или «промокашки»).

Когда кислота дойдёт до тела инфузории, оно отвечает на это выбрасыванием трихоцист (в дальнейшем действие кислоты убивает инфузорий).

При наблюдении живых инфузорий под микроскопом они быстро проносятся через поле зрения, и, чтобы их рассмотреть, нам приходится искусственно задерживать их передвижение. Однако не следует забывать, что быстрота движений инфузорий только кажущаяся: ведь если мы рассматриваем инфузорий при увеличении, скажем, в 100 раз, то в 100 раз будут увеличены не только размеры самой инфузории, но и истинная длина пути, который она прошла в одну секунду времени, а это значит, что в действительности она передвигается в 100 раз медленнее, чем это представляется нашему «вооружённому» глазу.

Снаружи на теле инфузории-туфельки можно рассмотреть продолговатую выемку. Это ротовая впадина, ведущая в глоточный канал, который имеет вид узкой воронки и оканчивается в протоплазме. Движение ресничек, покрывающих края ротовой впадины, загоняет в глотку инфузории бактерии и мелкие органические остатки, которыми она питается.

Среди протоплазмы видны кое-где пузырьки с мелкими комочками или крупинками внутри — это пищеварительные вакуоли, то есть пузырьки, образовавшиеся вокруг заглоченных через рот пищевых частиц. Они медленно продвигаются в протоплазме, пища в них изменяется и переваривается, а остатки выбрасываются через порошицу — особое «заднепроходное» отверстие, которое имеется в оболочке, покрывающей тело (его увидеть трудно).

Если в каплю воды с инфузориями добавить разведённого в воде акварельного кармина или хотя бы мелко растёртого в ступке древесного угля, можно наблюдать, как инфузории заглатывают частицы такой взвеси и как образовавшаяся пищеварительная вакуоля продвигается в их теле.

Кроме того, у инфузории-туфельки имеется два особых пузырька с лучеобразно расположенными вокруг них узкими канальцами, через которые в пузырёк поступает водянистая жидкость и которые придают всему этому органоиду звездчатую форму. Один из таких пузырьков расположен ближе к переднему концу тела, другой — ближе к заднему.

Величина их изменяется: накопившаяся жидкость выливается наружу и пузырёк исчезает, но затем на том же месте появляется и растёт новое скопление жидкости. Эти сократительные пузырьки (вакуоли) играют роль органов выделения. Через них удаляются из тела не только продукты распада, но и избыток воды, постоянно проникающей из внешней среды; благодаря этому в протоплазме сохраняется определённая, необходимая для неё концентрация солей (у инфузорий, живущих в морской воде, сократительных вакуолей не наблюдается).

Особых приспособлений для дыхания у инфузорий нет. Единственная клетка, из которой состоит её тело, со всех сторон окружена водою, заключающей в себе растворенный кислород, и газообмен происходит через тонкую оболочку тела.

При обилии пищи инфузории быстро размножаются. Размножение происходит путём деления: оба ядра (большое и малое) вытягиваются в длину и на них образуются перетяжки; тело одновременно также начинает перетягиваться, и затем обе половинки вместе с половинками ядер разделяются перегородкой (рис. 29). Вскоре обе половинки расходятся и начинают жить самостоятельно.

При благоприятных условиях инфузории могут долгое время размножаться путём таких последовательных делений, образуя сотни и тысячи сменяющихся поколений. Однако рано или поздно — вероятно, при ухудшении условий — в их физиологическом состоянии наступают изменения, вызывающие у них своеобразно выраженную форму полового размножения.

Две встретившиеся инфузории прижимаются друг к другу, соприкасаясь своими ротовыми впадинами, и тогда в их теле происходит очень сложная перестройка всего ядерного аппарата: большие ядра разрушаются, малые несколько раз делятся, частично также разрушаются и от них у каждой инфузории остаётся по два половых ядра. Одно из них — «женское» — остаётся на месте, а другое — «мужское» — переходит в тело другой инфузории (через образующийся между ними плазматический мостик) и там сливается с её «женским» ядром (рис. 30).

Такая форма полового процесса у простейших, когда две клетки не сливаются в одну, а взаимно обмениваются частями своих ядер, называется конъюгацией. После конъюгации инфузории расходятся, у них восстанавливается их нормальное строение, и тогда они снова начинают размножаться делением.

То, что наблюдается при конъюгации инфузорий, в значительной мере напоминает нам оплодотворение яйцеклетки: и там и здесь мы видим слияние ядерного вещества, происходящего из двух различных клеток. В результате слияния ядер различного происхождения организмы обеих инфузорий «обновляются» и повышается их жизненность.

При наступлении неблагоприятных условий (например, при высыхании водоёма) многие инфузории одеваются более плотной оболочкой — цистой — и в таком виде способны оставаться долгое время в состоянии «скрытой жизни». Одетую цистой инфузорию вместе с пылью может подхватить ветер и отнести её в какой-нибудь другой водоём. Там она освободится от своей скорлупы и снова начнёт вести деятельную жизнь.

Любопытно, что образования цист (инцистирования) долгое время не удавалось обнаружить как раз у наиболее общеизвестных и, казалось бы, особенно хорошо изученных инфузорий — парамеций, которые с этой стороны казались каким-то непонятным исключением среди других инфузории. И только в недавние годы русской исследовательнице Михельсон удалось увидеть цисты парамеций.

Оказалось, что они имеют угловатую форму и по внешности похожи на мельчайшие песчинки, почему на них и не обратили внимания прежние наблюдатели.

Рис. 27. Инфузории-туфельки

А — в пробирке с молочным раствором; Б — та же пробирка при рассматривании в ручную лупу; В — туфельки под малым увеличением микроскопа; Г — туфелька под большим увеличением микроскопа.

Рис. 28. Трихоцисты туфельки

А — часть окрашенного среза через парамецию при большом увеличении (по краю тела залегают многочисленные трихоцисты); Б — нормальная и «выстреленная» трихоциста при большом увеличении.

Рис. 29. Схема деления туфельки

1 — ротовая впадина; 2 — большое ядро; 3 — малое ядро; 4 — сократительная вакуоля.

Рис. 30. Схема конъюгации инфузорий-туфелек

1 — начало конъюгации; каждая инфузория имеет и большое и малое ядра (макронуклеус и микронуклеус), микронуклеусы на схеме условно помечены тёмной и светлой окраской; 2 — макронуклеусы разрушаются; 3 — микронуклеусы дважды делятся, но из 4 дочерних ядер каждой инфузории 3 обречены на распад — они изображены перечёркнутыми (редукционное деление); 4 — у обеих инфузорий осталось по одному микронуклеусу; 5 — микронуклеусы делятся, причём одно дочернее ядро («женское» ) остаётся на месте, а другое («мужское» ) переходит в другую особь; 6 и 7 — мужские ядра встречаются с женскими и сливаются с ними; 8 — у инфузории образуются новые макронуклеусы и обе особи расходятся.

Источник

Инфузория-туфелька

| Царство | Животные |

| Подцарство | Одноклеточные |

| Тип | Инфузории |

Среда обитания, строение и передвижение

Инфузория-туфелька обитает в мелких стоячих водоёмах. Это одноклеточное животное длиной 0,5 мм имеет веретеновидную форму тела, отдалённо напоминающую туфлю. Инфузории все время находятся в движении, плавая тупым концом вперёд. Скорость передвижения этого животного достигает 2,5 мм в секунду. На поверхности тела у них имеются органоиды движения — реснички. В клетке два ядра: большое ядро отвечает за питание, дыхание, движение, обмен веществ; малое ядро участвует в половом процессе.

Строение инфузории туфельки

Организм инфузории устроен сложнее. Тонкая эластичная оболочка, покрывающая инфузорию снаружи, сохраняет постоянную форму её тела. Этому же способствуют хорошо развитые опорные волоконца, которые находятся в прилегающем к оболочке слое цитоплазме. На поверхности тела инфузории расположено около 15 000 колеблющихся ресничек. У основания каждой реснички лежит базальное тельце. Движение каждой реснички состоит из резкого взмаха в одном направлении и более медленного, плавного возвращения к исходному положению. Реснички колеблются примерно 30 раз в секунду и, словно вёсла, толкают инфузорию вперёд. Волнообразное движение ресничек при этом согласованно. Когда инфузория-туфелька плывёт, она медленно вращается вокруг продольной оси тела.

Процессы жизнедеятельности

Питание

Туфелька и некоторые другие свободно живущие инфузории питаются бактериями и водорослями.

Реакция инфузории-туфельки на пищу

Тонкая эластичная оболочка, (клеточная мембрана) покрывающая инфузорию снаружи, сохраняет постоянную форму тела. На поверхности тела расположено около 15 тысяч ресничек. На теле имеется углубление — клеточный рот, который переходит в клеточную глотку. На дне глотки пища попадает в пищеварительную вакуоль. В пищеварительной вакуоле пища переваривается в течение часа, вначале при кислой, а затем при щелочной реакции. Пищеварительные вакуоли перемещаются в теле инфузории током цитоплазмы. Не переваренные остатки выбрасываются наружу в заднем конце тела через особую структуру — порошицу, расположенную позади ротового отверстия.

Дыхание

Дыхание происходит через покровы тела. Кислород поступает в цитоплазму через всю поверхность тела и окисляет сложные органические вещества, в результате чего они превращаются в воду, углекислый газ и некоторые другие соединения. При этом освобождается энергия, которая необходима для жизни животного. Углекислый газ в процессе дыхания удаляется через всю поверхность тела.

Выделение

В организме инфузории-туфельки находятся две сократительные вакуоли, которые располагаются у переднего и заднего концов тела. В них собирается вода с растворёнными веществами, образующимися при окислении сложных органических веществ. Достигнув предельной величины, сократительные вакуоли подходят к поверхности тела, и их содержимое изливается наружу. У пресноводных одноклеточных животных через сократительные вакуоли удаляется избыток воды, постоянно поступающей в их тело из окружающей среды.

Раздражимость

Инфузории-туфельки собираются к скоплениями бактерий в ответ на действие выделяемых ими веществ, но уплывают от такого раздражителя, как поваренная соль.

Раздражимость — свойство всех живых организмов отвечать на действия раздражителей — света, тепла, влаги, химических веществ, механических воздействий. Благодаря раздражимости одноклеточные животные избегают неблагоприятных условий, находят пищу, особей своего года.

Размножение

Бесполое

Инфузория обычно размножается бесполым путём — делением надвое. Ядра делятся на две части, и в каждой новой инфузории оказывается по одному большому и по одному малому ядру. Каждая из двух дочерних получает часть органоидов, а другие образуются заново.

Половое

При недостатке пищи или изменении температуры инфузории переходят к половому размножению, а затем могут превратиться в цисту.

При половом процессе увеличения числа особей не происходит. Две инфузории временно соединяются друг с другом. На месте соприкосновения оболочка растворяется, и между животными образуется соединительный мостик. Большое ядро каждой инфузории исчезает. Малое ядро дважды делится. В каждой инфузории образуются четыре дочерних ядра. Три из них разрушаются, а четвёртое снова делится. В результате в каждой остаётся по два ядра. По цитоплазматическому мостику происходит обмен ядрами, и там сливается с оставшимся ядром. Вновь образовавшиеся ядра формируют большое и малое ядра, и инфузории расходятся. Такой половой процесс называется конъюгацией. Он длится около 12 часов. Половой процесс ведёт к обновлению, обмену между особями и перераспределению наследственного (генетического) материала, что увеличивает жизнестойкость организмов.

Источник

Подцарство одноклеточные. Общая характеристика: строение, питание, размножение и значение. Тип саркомастигофора, тип инфузории и тип апикомплексы

Подцарство одноклеточные животные или простейшие. Общая характеристика: строение, питание, размножение и значение. Тип саркомастигофора, тип инфузории и тип апикомплексы

Общая характеристика подцарства одноклеточные или простейшие

К подцарству Простейшие, или Одноклеточные (Protozoa), относят около 30 тыс. видов. Живут повсеместно, преимущественно в водоемах и почве, в щелях, которые заполнены влагой. Тело представлено одной клеткой (клеточный уровень), которая функционально отвечает целому организму. Встречаются колониальные формы. Клетка простейших способна к самостоятельному питанию, передвижению, защите от врагов, перенесению неблагоприятных условий. Размеры клеток колеблются от 0,05 до 0,15 мм, но, как исключение, бывают меньше или больше (паразиты лейшмании в эритроцитах – 0,002-0,04 мм). Дышат всей поверхностью тела, поглощают кислород, растворенный в воде. Простейшие реагируют на свет, температуру, соленость и т. п. Ответом на раздражение является движение – таксис (к фактору – положительный, от него – отрицательный). При неблагоприятных условиях способны образовывать цисту. Процесс называется инцистированием. При этом выбрасываются или втягиваются органеллы движения, вокруг клетки образуется защитная оболочка, цитоплазма уплотняется. Клетка переходит в состояние покоя. С помощью цист может происходить распространение (ветром, водой и т. п.). В благоприятных условиях циста раскрывается, простейшие выходят и ведут активную жизнь.

Строение подцарства одноклеточные

В строении клетки простейших проявляются как все особенности эукариотических клеток (митохондрии, эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи и т. п.), так и специфические органеллы. Ядро одно или несколько. Могут иметь два типа ядер: вегетативные (макронуклеус), которые регулируют синтез белков, и генеративные (микронуклеус), которые сохраняют и передают генетическую информацию. Снаружи, клетка ограничена цитоплазматической мембраной.

Имеют постоянную, иногда – непостоянную форму тела. Постоянная форма тела поддерживается благодаря пелликуле – определенным образом структурированному слою цитоплазмы, который прилегает к мембране.

Опорную функцию выполняют белковые структуры: микротрубочки и микронити. Тело простейших может быть покрыто панцирем или раковиной (внешний скелет) из углекислого кальция или органического вещества. Некоторые простейшие имеют внутренний скелет из кремнезема или сернокислого стронция (лучевики, радиолярии).

Цитоплазма клетки разделена на два слоя: внешний – эктоплазму, внутренний – эндоплазму. Эктоплазма – прозрачная, плотная, эндоплазма – более жидкая, зернистая, содержит клеточные органеллы и включения.

Органоиды движения: псевдоподии или ложноножки, реснички, жгутики. Снаружи реснички и жгутики покрыты цитоплазматической мембраной, в цитоплазме – связаны с базальным тельцем. Некоторые виды пищу могут захватывать псевдоподиями (амеба). Для большинства пресноводных одноклеточных характерны сократительные вакуоли, которые регулируют осмотическое давление. Концентрация солей в клетке простейших значительно выше, чем в воде, поэтому вода постоянно поступает. Чтобы она не разрушила клетку, излишки ее выводятся через сократительную вакуоль. Кроме того, с ними выводятся токсичные продукты метаболизма, растворенные в воде. Разным видам присуще разное количество сократительных вакуолей – от 1 до 20.

Пищеварение происходит при помощи пищеварительных вакуолей. Непереваренные остатки выводятся в любом месте, к которому подходит пищеварительная вакуоль, или через специальные отверстия (порошица у инфузории-туфельки).

Питание подцарства одноклеточные

По типу питания бывают гетеротрофы и миксотрофы. Миксотрофы имеют в цитоплазме органеллы, подобные хлоропластам – хроматофоры, и способны к автотрофному, как растения, и гетеротрофному, как животные, питанию (например, эвглена зеленая). Питаются одноклеточные другими одноклеточными, водорослями, бактериями, органическими остатками растений и животных. Встречаются паразиты человека, животных, растений. Паразитические формы могут всасывать органические вещества поверхностью тела.

Размножение подцарства одноклеточные

Бесполое и половое. Бесполое: деление, шизогония (многоразовое деление ядра – эндомитоз, потом позднее вокруг каждого ядра обособляется цитоплазма).

Половой процесс происходит путем копуляции (слияния половых клеток) или конъюгации.

Значение подцарства одноклеточные

Принимают участие в круговороте веществ в природе. Морские простейшие, имеющие твердые минеральные скелеты, образуют осадочные породы (известняк, мел и др.). Простейшие, которые живут в почве, повышают их плодородие. Одноклеточные, живущие в водоемах, принимают участие в биологическом очищении воды, являются пищей для многих видов животных. Некоторые виды простейших могут служить индикаторами степени загрязнения поверхностных вод – источников водоснабжения. Много среди простейших паразитов (свыше 3,5 тыс. видов) человека, животных, растений, которые вызывают тяжелые заболевания. Одновременно они выступают как регуляторы многочисленности видов в популяциях. Симбионты жвачных животных, некоторых насекомых, помогают переваривать клетчатку.

Тип саркомастигофора

Подцарство одноклеточные (простейшие): Амёба обыкновенная (класс Саркодовые); Эвглена зелёная (класс Жгутиконосцы); Инфузория-туфелька (класс Инфузории). Движение, питание, размножение и строение

Представители типа Саркомастигофора (Sarcomastigophora) живут свободно или паразиты. Считают, что они – древнейшие представители среди одноклеточных, которые происходят от примитивной группы вымерших гетеротрофных одноклеточных. Органеллы движения – жгутики, псевдоподии, или псевдоподии и жгутики одновременно.

Класс Саркодовые (Sarcodina)

Известно около 10 тыс. видов. Имеют непостоянную форму тела. Тело покрыто лишь цитоплазматической мембраной. Органами движения и схватывания пищи являются псевдоподии или ложноножки – временные выросты тела. Они имеют разную форму. Саркодовые могут образовывать внешний или внутренний минеральный или органический скелет. Ядро преимущественно одно, иногда – много. У пресноводных видов – сократительные вакуоли. Поглощение пищи фагоцитозом (твердых частиц) или пиноцитозом (жидкости). Пиноцитозные каналы и вакуоли очень маленькие. Выведение непереваренных остатков происходит в любом месте тела. Размножение преимущественно бесполое. Некоторые виды на определенных стадиях жизненного цикла (у гамет) имеют жгутики.

Представители: амеба обыкновенная, дизентерийная амеба, арцелла обыкновенная, фораминиферы и др.

Амеба обыкновенная (Amoebaproteus)

Живет в пресных водоемах. Бесцветная, имеет непостоянную форму тела. Довольно большая и имеет размеры 0,2-0,5 см. Хорошо различаются эктоплазма и эндоплазма. Передвигается с помощью псевдоподий (ложноножек). С их помощью захватывает пищевые частицы. Псевдоподии амебы не ветвятся. Скорость передвижения при благоприятных условиях составляет приблизительно 200 мкм/мин. Пища (бактерии, одноклеточные водоросли и т. п.) переваривается в пищеварительных вакуолях. Непереваренные остатки удаляются через поверхность тела. Через всю поверхность тела поглощается кислород, растворенный в воде. Излишки воды с продуктами выделения выводятся через сократительные вакуоли. Размножается путем деления клетки. При неблагоприятных условиях образует цисту. Служит пищей для мальков рыб.

Амеба дизентерийная (Entamoeba histolytica)

Живет в толстой кишке человека. Питается бактериями и не наносит ущерба организму. Хозяин, который имеет паразита, не наносящего ущерб, называется носителем. Но при определенных обстоятельствах (действие неблагоприятных факторов: переохлаждение, плохое питание, переутомление и т. п.) увеличивается в размерах, проникает под слизистую оболочку кишки, которую разрушает ферментами, растворяющими тканевые белки, начинает питаться эритроцитами и размножаться. Приводит к язве толстой кишки, вызывает кровавый понос (колит), тяжелое заболевание — амебиаз (амебную дизентерию). Может проникать в кровеносные сосуды, поражать печень и прочие внутренние органы. Из организма выводятся цисты (до 600 млн за сутки), которые потом с сырой водой, продуктами питания могут попадать в организм.

Отряд Фораминиферы (Foraminifera)

Морские одноклеточные, которые живут на дне (бентос). Современных видов насчитывают свыше 1000. Имеют раковины с многочисленными порами и большим отверстием – устьем. Из пор и устьев выходят многочисленные псевдоподии, ветвятся и сливаются между собой, образуют своеобразную сетку. Раковины инкрустированы песчинками или пропитаны углекислым кальцием. Псевдоподии выполняют функции передвижения и захвата пищи. Ядро одно или несколько (могут быть вегетативными и генеративными). Имеют сложный жизненный цикл, чередование поколений. Размножаются бесполым (делением клетки) и половым путями. Играют важную роль в процессе отложения мела и известняка. Преимущественно фораминиферные известняки составляют такие горные цепи, как Альпы, Гималаи, Пиренеи.

Некоторые виды вымерших фораминифер имеют значение «ведущих ископаемых», остатки которых используют при определении геологического возраста пород.

Подкласс Радиолярии (Radiolaria)

Исключительно жители морей. Насчитывают приблизительно 7-8 тыс. видов. Наиболее многочислены в теплых морях. Входят в состав планктона. Одиночные клетки, иногда образуют шарообразные или колбасообразные колонии. Имеют сложно устроенный внутриклеточный минеральный (преимущественно из кремнезема) скелет обычно геометрически правильной формы. Он выполняет защитную функцию, способствует удержанию в толще воды. Внутри скелета находится центральная капсула с ядром. Большинство имеет одно большое ядро, иногда ядер много. В цитоплазме радиолярий часто встречаются одноклеточные водоросли (симбионты), которые там и размножаются. Они обеспечивают радиолярий кислородом, а последние – водоросли углекислым газом. При недостатке пищи радиолярии могут переваривать часть водорослей. Псевдоподии, как и у фораминифер, образуют сетку и служат как для передвижения, так и для захвата пищевых частиц. Размножение изучено недостаточно. Известно бесполое размножение делением. Принимают участие в образовании осадочных пород, месторождений, например, яшмы, опалов и др.

Класс Жгутиковые (Mastigophora)

Класс Жгутиковые (Жгутиконосцы): строение бодо, деление бодо, колониальные Жгутиконосцы (Пандорина, Эвдорина и Вольвокс)

Известно около 6-8 тыс. видов. Встречаются как одиночные, так и колониальные. Характеризуется наличием жгутиков (одного или нескольких). У некоторых видов временно или постоянно могут образовываться псевдоподии. Жгутики не только органоиды движения, а и способствуют захвату пищи. Некоторые представители класса имеют хроматофоры, которые содержат хлорофилл, то есть может происходить фотосинтез. Для большинства видов характерно бесполое размножение. Делят на растительные (с автотрофным и миксотрофным типами питания) и животные (с гетеротрофным типом питания). Представители: эвглена зеленая, трипанозомы, лейшмании, лямблии и др.

Эвглена зеленая (Eugiena viridis)

Встречается там же, где и амеба обыкновенная. Имеет веретенообразную форму. По размерам – меньше, чем амеба (0,05–0,06 мм). Передвигается с помощью жгутика, который расположен на дне углубления на переднем конце клетки. На дне углубления расположен клеточный рот эвглены, куда при помощи движений жгутика поступают пищевые частицы. Эвглена зеленая имеет красный светочувствительный глазок с пигментами, сократительные вакуоли, постоянную форму тела благодаря наличию плотной оболочки – пелликулы. Глазок принимает участие в формировании реакции на свет (положительный фототаксис). Окрашена в зеленый цвет. Питается как гетеротрофно, так и автотрофно (смешанный тип питания – миксотрофный), поэтому в цитоплазме есть хроматофоры с хлорофиллом. Объединяет признаки растений и животных. Характерен положительный фототаксис. Размножается бесполым способом – продольным делением клетки. Продукт ассимиляции – близкий к крахмалу полисахарид (парамил), находится в цитоплазме в виде зерен. При неблагоприятных условиях образует цисту.

Род Трипаносомы (Trypanosoma)

Это паразиты многих позвоночных, живут в крови, лимфе, спинномозговой жидкости. Переносчики – разные кровососущие беспозвоночные (насекомые). Они имеют небольшие размеры (20-70 мкм). Тело – лентовидное, заостренное на концах, сплющенное с обеих сторон. Характерен один жгутик.

Наиболее известна трипаносома, которая служит причиной сонной болезни человека. Распространена болезнь среди населения экваториальной Африки. Переносчиком является муха це-це, которая через укус от больного человека к здоровому переносит возбудителя болезни. Трипаносомы размножаются в желудке насекомого. В природе этот вид трипаносом находится в крови антилоп и не вызывает у них болезнь. Первые проявления болезни у человека – слабость, воспаления лимфатических узлов, сонливость, лихорадка, в дальнейшем состояние ухудшается. При отсутствии лечения человек умирает.

Отряд Лейшмании (Leishmania)

Внутриклеточные паразиты. Возбудители лейшманиозов. Жгутики редуцированы. Имеют вид округлой клетки маленьких размеров (2-4 мкм). Переносчики – кровососущие насекомые – москиты. Естественным резервуаром лейшманий являются разные млекопитающие (преимущественно собаки, шакалы). В кишечнике насекомого у лейшманий появляется жгутик. Условно паразитов делят на две группы: вызывающие болезни кожи человека (L. tropica) и поражающие внутренние органы (печень, селезенку) (L. donovani).

Лямблии (Lamblia)

Паразитические одноклеточные (L. intestinalis). Имеют несколько жгутиков. Форма тела – грушевидная. Задний конец клетки заостренный. На брюшной стороне находятся присосные диски, с помощью которых лямблии прикрепляются к клеткам. Питаются веществами, которые накапливаются в зоне пристенного пищеварения, чем блокируют процессы всасывания. Живут в желчных протоках, тонкой кишке, мочевыделительных и половых путях человека (преимущественно детей), животных. Распространяются с помощью цист. В заднем отделе кишечника лямблии сбрасывают жгутик и выделяют толстую оболочку.

Тип инфузории или реснитчатые

Инфузории. Строение инфузории-туфельки. Схема перемещения пищеварительной вакуоли с током цитоплазмы в теле инфузории-туфельки. Размножение инфузории делением. Инфузории в капле воды. Схема полового процесса и раздражимость инфузорий

Тип Инфузории, или Реснитчатые (Ciliophora) насчитывает свыше 7 тыс. видов. Имеют органоиды движения – реснички, которые присутствуют в большом количестве. Большинство видов инфузорий имеют реснички на протяжении всей жизни, некоторые – лишь на определенных стадиях жизненного цикла. Общим признаком является наличие минимум двух ядер, которые различаются между собой (вегетативное – макронуклеус, который регулирует обмен веществ, и генеративное – микронуклеус, который необходим для обмена генетической информацией). Макронуклеусы полиплоидные, микронуклеусы – гаплоидные или диплоидные. Считают, что происходят от жгутиковых.

Класс Реснитчатые инфузории (Ciliata)

Имеют разную форму, преимущественно овальную. Паразитов встречается немного. Размеры разнообразные, довольно большие (от 30 мкм до 1 мм и больше). Характерно наиболее сложное строение среди простейших. Пелликула имеет определенную структуру (закономерно расположенные утолщения). Цитоплазма четко разделена на эктоплазму и эндоплазму. В эктоплазме большинства инфузорий есть особые приспособления в виде палочек – трихоцисты. Они контактируют с поверхностным слоем пелликулы. При раздражении инфузории трихоцисты выстреливают наружу и образуют

длинные эластичные нити, которые втыкаются в тело врага или добычи. Трихоцисты выполняют защитную функцию или помогают ловить и удерживать добычу. Сложно организован аппарат пищеварения. Имеют клеточный рот, клеточную глотку (за исключением некоторых паразитических форм). Непереваренные остатки пищи выбрасываются через специализированный участок клеточной поверхности – порошицу. У большинства видов есть сократительные вакуоли, имеющие сложное строение.

Инфузория туфелька (Paramecium caudatum)

Название получила за характерную форму клетки в виде следа туфельки. Асимметричная. Живет в пресных водоемах. Размеры – 0,18-0,31 мм. Тело покрыто пелликулой и ресничками. Утолщения пелликулы имеют вид правильно расположенных шестиугольников. Количество ресничек достигает 10-15 тыс. и больше. Двигается довольно быстро (2-2,5 мм/с). Характерны два ядра: большое вегетативное (макронуклеус) и маленькое генеративное (микронуклеус). Питается одноклеточными животными, которых парализует с помощью жалких нитей. На брюшной стороне в углублении имеет клеточный рот и глотку. Ряды ресничек вокруг ротового углубления создают ток воды, который направляет питательные частицы (бактерии, органические вещества и т. п.) через глотку во внутрь тела. Вокруг пищевых частиц образует пищеварительные вакуоли. Непереваренные остатки пищи удаляются через особое отверстие – порошицу. Дышит всей поверхностью тела. Сложное строение имеют две сократительные вакуоли: центральный резервуар и 5-7 канальцев вокруг. Вакуоли сокращаются последовательно с интервалом в 10-15 с.

Размножается половым и бесполым путями. Бесполым – делением клетки, половым – с помощью конъюгации (обменивается маленькими ядрами). Две инфузории временно объединяются, образуют цитоплазматический мостик. Макронуклеус распадается. Микронуклеус делится путем мейоза. Три из четырех ядер разрушаются, а четвертое делится митотически. Каждый конъюгат, таким образом, имеет два ядра. Одно ядро (мужское) мигрирует и сливается с ядром (женским, стационарным) другой инфузории. Под конец конъюгации каждая инфузория имеет одно диплоидное ядро (синкарион). Ядро снова делится митотически и из продуктов деления образуется макронуклеус. При продолжительном бесполом размножении у инфузорий снижаются темпы деления, обмен веществ. Процессы восстанавливаются после полового процесса.

Инфузории служат пищей для мальков многих видов рыб, беспозвоночных животных.

Паразитические инфузории

Есть паразиты рыб, которые поражают кожу, жабры, чем наносят большой ущерб молодняку рыб.

В толстом кишечнике человека и свиней встречается инфузория балантидиум, которая может вызвать тяжелую форму колита, лечить которую тяжело. Распространяется цистами. Заражение происходит через воду, пищу, грязные руки.

В желудке жвачных животных (рубце и сетке), а также некоторых насекомых живут инфузории симбионты (около 120 видов), которые способствуют перевариванию клетчатки.

Тип апикомплексы

Представители типа Апикомплексы (Apicomplexa) ведут исключительно паразитический образ жизни. Известно свыше 3600 видов. Форма тела постоянна благодаря наличию пелликулы. Стадии паразитов, которые проникают в клетку хозяина, на переднем конце тела имеют специальное образование – апикальный комплекс. Возможно, он и еще некоторые образования выделяют ферменты, которые обеспечивают проникновение паразита в клетку.

В жизненном цикле присутствуют чередование бесполого и полового размножения. Половой процесс – копуляция (изогамия, гетерогамия). Первое деление зиготы происходит путем мейоза, после чего формируются спорозоиты – стадия для распространения вида, заражения хозяина.

Класс Споровики (Sporozoa)

Эти преимущественно внутриклеточные паразиты животных и человека. Зрелые формы не имеют органоидов движения. Не имеют органоидов питания и пищеварения. Дыхание, выделение, питание происходит через всю поверхность тела.

Бесполое размножение споровиков чередуется с половым. Бесполое размножение происходит делением на две части, или шизогонией (множественное деление без деления цитоплазмы, позднее вокруг каждого ядра образуется цитоплазма). Половой процесс – копуляция (изогамия, анизогамия). Зигота выделяет плотную оболочку и называется ооцистой. В середине ооцисты происходит процесс – спорогония, результатом которого является образование особой стадии (спорозоитов) для распространения вида. Происходят, возможно, от жгутиконосцев.

Представители: малярийный плазмодий и др.

Род Малярийный плазмодий (Plasmodium)

Малярийный плазмодий, жизненный цикл

Возбудители тяжелой болезни человека и животных – малярии. У человека вызывают заболевание 4 вида. Паразиты переносятся малярийным комаром. Малярийные комары отличаются от обычного, например, позой, когда сидят.

Вместе с кровью больного человека плазмодий попадает в организм самки комара (питается кровью), где размножается половым способом. В кишечнике комара происходит копуляция гамет. Зигота проникает в стенку кишки и инцистируется, потом лопается и распадается на большое количество (до 10 тыс.) мелких спорозоитов, которые попадают в гемолимфу насекомого, а потом – в протоки слюнных желез. При укусе спорозоиты попадают в кровь человека. С кровью они попадают в клетки печени, где размножаются бесполым способом – шизогонией и образуют шизонты. Продукты бесполого размножения (экзоеритроцитарные шизонты) проникают не только в клетки печени, а и в эритроциты, которые разрушают. В эритроцитах (эритроцитарные шизонты) проходят несколько стадий развития и образуют меразоиты, которые выходят в плазму крови. Они поражают новые и новые эритроциты. В кровь попадают продукты метаболизма плазмодиев, токсичные для организма человека. На определенном этапе развития меразоиты больше не делятся и превращаются в микро- и макрогаметоциты, которые превращаются в гаметы лишь в организме насекомого. Для полового размножения паразиту необходимо попасть с кровью в кишечник комара. Там гаметы сливаются и образуют зиготу.

Заболевание протекает очень тяжело и сопровождается повышением температуры, лихорадкой через определенные промежутки времени, малокровием, поражением печени, селезенки и т. п. Повышение температуры тела совпадает с разрушением эритроцитов и выходом в кровь паразитов и их токсинов. Для ликвидации эпидемии, предотвращения заболевания необходимо своевременное выявление и лечение больных, а также ликвидация взрослых насекомых и личинок малярийного комара – переносчика возбудителя малярии. Наиболее распространенное заболевание в странах с теплым климатом (тропиках).

Источник