- Перекрестное опыление — это. Определение, описание, особенности, этапы и виды

- Что это такое

- Виды перекрестного опыления

- Кто помогает опылению

- Распространенность разных способов опыления

- Основные преимущества

- Способы привлечения опылителей

- Заключение

- Как происходит процесс опыления у растений: основные виды, опыление у покрытосеменных и голосеменных растений

- Опыление и его виды

- Самоопыление

- Перекрестное опыление

- Искусственное опыление

- Оплодотворение

- Опыление у покрытосеменных растений

- Опыление у голосеменных растений

- Перекрестное опыление насекомыми ветром

- Искусственное опыление

- Самоопыление

- Содержание

- Цветок

- Соцветия

- Перекрестное опыление насекомыми

- Перекрёстное опыление ветром. Самоопыление

- Искусственное опыление

- Оплодотворение у цветковых растений

- Образование семян и плодов

- Содержание

- Значение перекрёстного опыления [ править | править код ]

- Приспособления по недопущению самоопыления [ править | править код ]

- Разделение полов [ править | править код ]

- Дихогамия [ править | править код ]

- Геркогамия [ править | править код ]

- Самонесовместимость [ править | править код ]

- Осуществление перекрёстного опыления [ править | править код ]

Перекрестное опыление — это. Определение, описание, особенности, этапы и виды

О том, что перекрестное опыление — это один из самых распространенных способов размножения растений, знают многие. А вот информация о том, почему же большинство растений выбрало именно этот метод, а также о различных типах, не столько распространена.

Что это такое

Опылением называют процесс переноса пыльцы из пыльников на семяпочку (распространено среди голосеменных) или же рыльце пестика (присуще покрытосеменным). В результате этого женский орган – почка или семяпочка — начинает развиваться, преобразуясь в плод.

Существует два наиболее распространенных типа опыления – самоопыление и перекрестное. Первый вариант менее распространен. При этом пыльца попадает из пыльника на пестик одного и того же цветка, зачастую еще до того, как его лепестки раскроются. С одной стороны, это значительно надежнее – количество пустоцветов в этом случае стремится к нулю.

Перекрестное опыление — это процесс переноса пыльцы из пыльника одного цветка на пестик другого. И этот вариант, несмотря на большую сложность, встречается среди растений значительно чаще – почти у 90 процентов высших растений. Почему перекрестное опыление распространено в природе?

Виды перекрестного опыления

На сегодняшний день эксперты выделили у растений две разновидности перекрестного опыления – это ксеногамия и гейтоногамия.

Гейтоногамией называют процесс опыления, в котором задействованы тычинки и пестик разных цветков, расположенных на одном и том же растении. То есть, дерево вполне способно самостоятельно опыляться и давать плоды даже при отсутствии сородичей поблизости.

Поэтому специалисты давно ведут споры о том, является ли это перекрестным опылением или же, скорее, имеет место особый способ самоопыления. Дело в том, что обмена генетическим материалом здесь не происходит, а именно он является главной целью перекрестного опыления.

А вот ксеногамия – совсем другое дело. Процесс проходит точно так же, однако в нем должны быть задействованы цветки, расположенные на разных растениях. Для того, чтобы защищаться от случайного опыления цветков на одном и том же растении, некоторые виды даже выработали защитный механизм – разделение полов. При этом в цветках одного растения находятся только пестики, а на другом – исключительно тычинки. Поэтому вероятность самоопыления полностью исключается.

Кто помогает опылению

Конечно, главный помощник при перекрестном опылении — это насекомые, в первую очередь — пчелы. Здесь имеет место зоофилия – именно таким термином называют любое опыление растений, выполняемое при помощи представителей животного мира.

Здесь можно выделить два довольно редких подвида:

- мирмекофилия, когда опыление производится исключительно муравьями;

- кантарофилия – здесь в роли основных опылителей выступают жуки.

Но встречается это только у реликтовых растений, доживших до настоящего времени.

Еще одним случаем зоофилии является орнитофилия – опыление птицами. Подобное перекрестное опыление растений не слишком распространено – встречается оно преимущественно в тропических поясах Америки, ведь единственными птицами, способствующими опылению, являются колибри.

Наконец, довольно распространена хироптерофилия – опыление летучими мышами. И растения, использующие этот метод, также распространены только в теплых странах, преимущественно в джунглях. Летучие мыши, слизывая сладкий нектар из цветов, переносят на языке и шерсти пыльцу.

Реже встречаются анемофилия (опыление с помощью ветра) и гидрофилия (здесь пыльца переносится с цветка на цветок водой – встречается у некоторых голосеменных и водорослей).

Теперь понятно, что опыление может производиться самыми разными методами. А вот какой из них наиболее распространен?

Распространенность разных способов опыления

Львиная доля растений, применяющих перекрестное опыление, делают это при помощи зоофилии. Да, именно насекомые, птицы или млекопитающие опыляют почти 80 процентов высших растений.

Значительно отстает от лидера анемофилия. Ветром для переноски пыльцы пользуется не более 20 процентов растений.

Но наименее распространена гидрофилия. Меньше 1 процента всех растений доверяют перенос пыльцы водным потокам – в водоемах или же после дождя.

Основные преимущества

Стоит разобраться в том, почему перекрестное опыление распространено настолько сильно.

Как отмечено выше, количество пустоцветов практически полностью отсутствует у растений, использующих самоопыление. Но при этом именно перекрестное опыление оказалось более жизнеспособным – это доказывает обилие таких растений.

На самом деле, здесь все просто. При самоопылении (как и при гейтоногамии) растение размножается само по себе. Используется только тот генетический материал, которым оно располагает и, как оказалось, это проигрышная стратегия.

Ведь при ксеногамии растения, которые вырастают из семян, полученных путем скрещивания двух растений, получают преимущества и особенности обоих родителей. То есть, если одно дерево выросло на засушливой почве и сумело приспособиться к ней, а другое, напротив, росло на болоте и выжило, то новое деревце, ставшее их потомством, одинаково легко приспособится как к недостатку влаги, так и к ее избытку. Следовательно, вероятность того, что оно погибнет в неблагоприятных условиях, резко снижается.

Именно благодаря этому растения с перекрестным опылением стали доминировать во всем мире, уверенно потеснив конкурентов, которые появились на Земле на миллионы лет раньше.

Способы привлечения опылителей

Выше отмечено, что четыре растения из пяти используют для опыления животных – от млекопитающих до насекомых. Разумеется, при этом они выработали соответствующий механизм для их приманивания.

Самый распространенный – наличие сладкого нектара. Много миллионов лет назад, стремясь приманить к себе опылителей, некоторые растения приобрели клетки, способные выделять сладкое вещество. Опыт оказался удачным, и в результате у него появились многие тысячи потомков, вырабатывавших нектар с резким запахом. Такие растения, в первую очередь, ориентируются на животных и насекомых, обладающих тонким обонянием.

Но ведь есть и растения, использующие орнитофилию. А птицы, как известно, почти лишены обоняния. Здесь был использован иной прием – более крупные и яркие цветы, которые почти не пахнут. Они прекрасно приманивают колибри, которые знают, что внутри их ждет сладкий нектар.

Заключение

Из данной статьи становится понятно, что такое перекрестное опыление, а также то, каковы основные преимущества такого способа. А заодно в статье дана информация о разных методах опыления с привлечением различных сил извне. Это позволит значительно лучше разбираться в ботанике и прослыть человеком с широчайшим кругозором.

Источник

Как происходит процесс опыления у растений: основные виды, опыление у покрытосеменных и голосеменных растений

Что такое опыление?

Опыление и его виды

Опыление — это процесс переноса пыльцы из пыльников растения на рыльце его пестика.

Есть два типа опыления растений:

- Перекрестное опыление. Оно может быть естественным и искусственным.

- Самоопыление.

Теперь остановимся на самоопылении и перекрестном опылении подробнее.

Самоопыление

Самоопыление — это самостоятельное опыление растения.

Такой способ встречается у растений, у которых двуполые цветки. Большинство растений при самоопылении дают семена. К примеру, ячмень, овес, просто. Такой тип опыления и у гороха.

Самоопыление встречается у цветков, которые совсем не склонны к раскрытию — из-за этого перекрестное опыление здесь невозможно. Поэтому в процессе самоопыления даже самые маленькие и невзрачные цветки способны давать семена.

Однако потомство, полученное в результате самоопыления, считается низко прогрессивным. Растения с таким способом опыления постоянно находятся под угрозой вырождения. Чтобы как-то с этим справляться, небольшой процент цветков у таких растений подвергается внутривидовому опылению. В результате внутривидового опыления получаются растения с отличающимися отцовскими и материнскими зачатками, а также более приспособленные к выживанию в ходе естественного отбора. Как итог — сохранение вида.

Перекрестное опыление

Перекрестное опыление — это опыление, которое находится в прямой зависимости от внешних факторов, таких как вода, ветер, насекомые и птицы. У кого перекрестное оплодотворение? Разберемся на примерах.

Процесс опыления ветром называется анемофилия.

Оно встречается у растений с мелкими цветками, собранными обычно в соцветия. Обычно у цветков очень много пыльцы. Она мелкая и сухая и выбрасывается наружу при помощи пыльника, который находится на длинных тонких нитях.

Что касается рыльцев, то они длинные и широкие, а также высовываются из цветков, благодаря чему пыльца лучше на них попадает. Таким образом происходит опыление у злаковых и у растений с соцветиями в виде сережек (ольха, береза, хмель, тополь, орех). Также ветром опыляется крапива и конопля, поскольку цветок у них состоит из чашелистиков и простого околоцветника — они не могут привлечь опылителей.

Энтомофилия — это опыление насекомыми.

Как правило, растения, опыляемые таким способом, обладают ароматом, нектаром, достаточно большим размером цветков и привлекающим насекомых цветом, а также у них есть липка пыльца с выростами.

Процесс опыления происходит в результате переноса насекомыми пыльцы с одного цветка на рыльца другого: так обеспечивается опыление для двуполых растений.

Насекомыми опыляются мак, ромашка, калина, гречиха, шалфей, молочай и др.

Орнитофилия — процесс опыления с помощью птиц.

Обычно так опыляются тропические растения с пестрой окраской, которая привлекает птиц. К примеру, в процессе опыления участвует колибри.

Гидрофилия — вариант опыления водой.

У многих водных растений рыльца нитеобразной формы, и пыльца с них переносится водой, а в редких случаях — слизнями.

Так происходит у резухи, взморника, роголистки, наяды, элодеи, рунии.

Искусственное опыление

Искусственное опыление — тип опыления, широко используемый в плодовом и декоративном садоводстве, овощеводстве, а также лесном хозяйстве. Суть его в том, что пыльца переносится искусственным способом: с пыльцы тычинок на рыльца пестиков.

По-другому искусственное опыление называется скрещиванием. Благодаря ему селекционеры могут получать новые виды и сорта растений.

Оплодотворение

Процесс оплодотворения происходит после опыления. Как быстро — зависит от самого растения. У одних — спустя несколько недель, а у других — даже через год.

Оплодотворение — процесс слияния мужской и женской клеток.

В момент, когда происходит опыление, пыльца находится на рыльце. Чтобы оплодотворение произошло, нужно чтобы пыльца была зрелой и стойкой. Также важно наличие сформированного зародышевого мешочка.

Процесс развития и роста пыльцевой трубки происходит в направлении завязи — через рыльце и столбик. В завязи пыльцевая трубка проходит в семенной зачаток и доходит до зародышевого мешка. По достижении яйцеклетки происходит разрыв пыльцевой трубки и выход двух спермиев. Вегетативная клетка разрушается. Далее следует слияние одного спермия с яйцеклеткой, а другого — с диплоидным ядром.

В первом случае слияния растет зародыш нового организма, а во втором — образование триплоидной клетки для образования эндосперма. Так происходит процесс двойного оплодотворения.

Зародыш и эндосперм зарождают семя, которое скрыто под кожурой. Завязь формирует плод после оплодотворения.

Опыление у покрытосеменных растений

Опыление у покрытосеменных растений осуществляется обоими способами. В обоих случаях пыльцевые зерна попадают на рыльца пестиков. Чтобы понять, как происходит опыление, рассмотрим его на конкретном примере: винограде.

Виноград опыляется двумя способами: перекрестным и самоопылением. В случае самоопыления у винограда обнаруживается клейстогамия. Клейстогамия — опыление с дальнейшим оплодотворением. В большинстве случаев виноград опыляется ветром: строение цветка расположено к такому перекрестном опылению.

В ходе опыления происходит выделение на рыльце секретной жидкости — в этом время оно уже готово получать пыльцу. Так рыльце положительно сказывается на прилипании пыльцы, защите ее от различных инфекций и обеспечивает благоприятные условия для ее прорастания.

Виноград также отличается возможностью перехода от перекрестного опыления к самоопылению. Благодаря такой способности вид сохраняется столетиями. Также эта способность обеспечивает хорошее развитие и урожай.

Многие коллекционеры практикуют искусственное оплодотворение. Оно похоже на перекрестное опыление, однако оно происходит за счет антропогенных факторов, а не биотических и абиотических.

При искусственном оплодотворении пыльца переносится кисточкой или ватной палочкой. Предварительно цветки изолируются и кастрируются.

Опыление у голосеменных растений

Голосеменные растения опыляются способом анемофилии. То есть, при помощи ветра.

Яркий пример — сосна.

Опыление сосны происходит так: с мужской шишки пыльца попадает на семязачатки женских шишек. Когда шишка зеленеет, происходит срастание и одеревенение чешуек: пыльца находится в состоянии покоя. Прорастание пыльцы происходит на следующее лето.

В процессе прорастания пыльцы пыльцевая трубка несет спермии к архегониям. Далее там происходит слияние одного из спермиев с яйцеклеткой и образование зиготы. Из зиготы формируется зародыш, а семязачаток перерастает в семя.

Зародыш располагается в эндосперме гаметофита, накапливающего питательные вещества. Созревание семян в шишках происходит на протяжении полутора лет с момента оплодотворения. После этого происходит раздвижение чешуек и высыпание семян из шишки.

У семени есть крылышко, благодаря которому оно распространяется ветром.

Источник

Перекрестное опыление насекомыми ветром

1. Растут большими скоплениями.

2. Созревают много пыльцы.

3. Пыльца сухая, мелкая.

4. Зацветают раньше, чем распустятся листочки, чтобы пыльца не задерживалась.

5. Цветки мелкие, невзрачные, обычно собраны в соцветия, не издают запаха.

6. Пыльники на длинных ножках свисают из цветка.

7. Крупные и пушистые рыльца, как и тычинки, высовываются из цветка.

8. Не имеют нектарников. В природе опыление многих растений происходит с помощью ветра.

Искусственное опыление

Самоопыление

– свойственно растениям, имеющим двуполые цветки. Большинство растений при самоопылении дают семена (ячмень, пшеница, просо, овес, горох), но некоторые не образуют семян (у ржи, риса, капусты). Перенос пыльцы с тычинок на рыльце того цветка называется самоопылением. У самоопылителей и тычинки, и пестики на одном цветке созревают одновременно. У растений в ходе длительного эволюционного развития выработались приспособления для перекрестного опыления, т.к. оно является прогрессивным. Образуется потомство с признаками материнского и отцовского организмов, а при самоопылении у потомства проявляются признаки лишь одного организма. Самоопыление ведет к снижению урожайности, к вырождению сорта.

Поэтому наиболее распространено перекрестное опыление и цветки большинства растений имеют приспособления, препятствующие самоопылению:

Содержание

Цветок

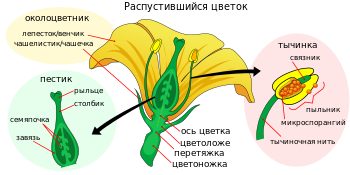

Цвето́к — сложный орган семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

В определённую пору жизни зацветает каждое цветковое растение. После того, как цветок отцветает, на его месте развивается плод. В плоде развиваются одно или несколько семян. Размножение растений семенами называется семенным размножением. Все цветковые растения размножаются семенами, в том числе те, которые могут размножаться вегетативно.

Пестик и тычинки – главные части цветка. Вокруг пестика и тычинок расположен околоцветник. У вишни, например околоцветник состоит из листочков двух типов. Такой околоцветник называется двойным. Внутренние листочки – лепестки составляющие венчик. Наружние листочки – чашелистники – образуют чашечку.

Венчик цветка может состоять из нескольких несросшихся лепестков (как у вишни). У многих растений лепестки в нижней части срастаются в трубку (примула, паслен чёрный и др.).

Околоцветник считается простым, если все его листочки более-менее одинаковы, и здесь нет ни чашечки, ни венчика. Такой околоцветник чаще всего встречается у однодольных растений(лилия, тюльпан).

У многих растений цветки развиваются на тонких стебельках – цветоножках. На конце цветоножка обычно утолщается или расширяется в цветоложе. На нём размещаются все части цветка. Не у всех растений есть цветоножки.

Каждая тычинка имеет пыльник. Внутри пыльника созревает пыльца. Он расположен на тычиночной нити. Пестик имеет рыльце, столбик и завязь. В основании пестика находятся семязачатки(или семяпочки). После цветения, именно из них развиваются семена, а из завязи – плод.

Большая часть цветковых растений имеют как тычинки так и пестики. Такие цветки называются обоеполыми. У некоторых растений одна часть цветков имеет только пестики. Такие цветки называются пестичными. Другая часть цветков имеет только тычинки. Это тычиночные цветки. Такие цветки называются разнополыми.

Растения, на которых на одном растении развиваются пестичные и тычиночные цветки, называются однодомными (огурцы, кукуруза). Растения, у которых на одном растении развиваются только тычиночные цветки, а на других – пестичные, называются двудомными (тополь, ива, некоторые виды осок).

Соцветия

Соцве́тие (лат. inflorescentia) — группа цветков, расположенных близко друг к другу в определённом порядке.

Простые — соцветия, в которых на главной оси располагаются одиночные цветки и, таким образом, ветвление не превышает двух порядков (например, гиацинт, черёмуха, подорожник и др.).

Сложные — соцветия, в которых на главной оси располагаются частные соцветия, то есть ветвление достигает трёх, четырёх и более порядков (например, сирень, бирючина, калина и др.).

Кисть – отдельные цветки расположены один за другим на цветоножках, отходящих от общей длинной оси (ландыш).

Простой колос – цветки не имеют цветоножек (сидячие цветки), располагаются на общей оси соцветия (подорожник).

Сложный колос – на общей оси сидят несколько колосков, каждый из них образован несколькими цветками (рожь, пшеница).

Початок – от колоса отличается толстой. часто мясистой осью соцветия (кукуруза).

Простой зонтик – цветоножки выходят от вершины оси соцветия (примула).

Простые соцветия бывают сгруппированы в сложные.

Сложный зонтик – соцветие-зонтик, состоящее из нескольких простых зонтиков (морковь, петрушка).

Корзинка – многочисленные мелкие сидячие цветки плотно располагаются на поверхности плоской или конусовидной оси соцветия. Снаружи защищено зелёными листьями – обвёрткой (подсолнух, одуванчик).

Простое соцветие – кисть

Сложный колос. Пшеница

Сложный колос. Рожь

Сложное соцветие – плейохазий

Простой зонтик. Примула

Сложный зонтик. Морковь

Сложный зонтик. Петрушка

Корзинка. Подсолнечник однолетний

Перекрестное опыление насекомыми

Перекрёстное опыление – это перенесение пыльцы с цветка одного растения на цветки другого. Перекрёстное опыление может происходить разными способами.

Опыление насекомыми – обычно это пчёлы, осы, иногда муравьи, жуки, моли, мухи и бабочки. Насекомых в цветках привлекает сладкий нектар и пыльца. Пыльца цветков обычно крупная и очень клейкая.

Опыление при помощи животных – птицами (колибри, нектарницы, медоносы), летучими мышами, грызунами, некоторыми сумчатыми (в Австралии), лемурами (на Мадагаскаре).

Искусственное опыление – перенесение пыльцы с тычинок на пестики цветков при участии человека.

Признаки насекоопыляемых растений – крупные одиночные цветки, соцветия, в которые собраны мелкие цветки, яркая окраска лепестков и простого околоцветника, нектар и аромат. Есть цветки, которые раскрываются с наступлению сумерек. Эти цветки имеют сильный аромат. Их опыляют ночные бабочки.

Имеются в природе растения, которых опыляют только определённые насекомые. Львиный зёв опыляется только шмелями.

Нектар и пыльца служит пчёлам едой. Перелетая с цветка на цветок, они опыляют цветки. Поэтому ульи с пчёлами специально привозят в сады во время цветения. Пчёлы опыляют каждый цветок и урожай плодов повышается

Перекрёстное опыление ветром. Самоопыление

Опыление может происходить с помощью ветра. Такой способ опыления очень распространён у злаков, большинства хвойных и многих лиственных деревьев. Растения, опыляемые ветром чаще всего растут большими скоплениями.

У ветроопыляемых растений созревает очень много пыльцы. Большая её часть пропадает, не опыляя цветков. Большинство растений, опыляемых ветром цветут рано весной, до распускания листьев. Так, листья не мешают их опылению. У растений, опыляемых ветром всегда невзрачные, часто мелкие цветки, пыльники расположены на длинных свисающих нитях, мелкая, сухая пыльца.

Есть ещё один способ опыления – самоопыление. В таком случае, в ещё не раскрывшемся бутоне цветка пыльца попадает из пыльников на рыльце того же цветка. Когда бутон раскрывается, можно считать, что опыление уже произошло.

Искусственное опыление

Искусственное опыление — это перенесение пыльцы с тычинок на пестики цветков при посредстве человека.

Обычно пыльцу переносят чистой и сухой мягкой кисточкой. Иногда цветки растений, которых собираются опылять искусственно, готовят заранее. Осторожно открыв бутон, удаляют из них тычинки, для того, чтобы они не самоопылились. На бутоны одевают марлевые мешочки, чтобы ветер или насекомые не занесли пыльцу. когда бутоны распустятся, на рыльца наносят заранее приготовленную пыльцу.

Тычиночные цветки созревают раньше, чем пестичные цветки этого же растения. Но в безветренную погоду пыльца осыпается, и урожай получается низким.

Оплодотворение у цветковых растений

Для того, чтобы завязался плод, и развились семена, цветы растения должны опылиться, а затем должно произойти оплодотворение. Оплодотворение – это слияние двух половых клеток – гамет. Мужские гаметы у цветковых растений – спермии – очень мелкие. Женские гаметы – яйцеклетки – намного крупнее спермиев.

При опылении пыльцевые зёрна попадают на рыльца. Пыльцевое зерно одето оболочкой. Поверхность оболочки может быть гладкой, или неровной и покрытой разнообразными шипиками, бородавочками, выростами в виде сеточки. У многих растений пыльцевые зерна в форме шариков.

На всей поверхности рыльца выделяется липкая жидкость, помогающая удерживать пыльцу. Пылинка, попадая на рыльце прорастает в очень тонкую и длинную пыльцевую трубку. Она прорастает между клетками рыльца, затем столбика и в конечном итоге врастает в полость завязи.

В этой полости находятся семязачатки (семяпочки). У разных растений число семязачатков в завязях различно. Оно может достигать от одного (пшеница, ячмень, рожь, вишня), до нескольких десятков (хлопчатник), и даже нескольких тысяч (мак).

Пыльцевое зёрнышко попадает на рыльце пестика и прорастает. Пыльцевая трубка растёт, и по ней из пыльцевого зерна перемещаются две клетки. Они имеют крупные ядра. Это спермии. Они всё время держатся вконце пыльцевой трубки.

Семязачатки находятся на внутренних сторонах стенок завязи и состоит из клеток. Каждый из семязачатков одет покровом, на вершине которого есть узкий канал – пыльцеход.

Пыльцеход ведёт в центральную часть семязачатка. Здесь находится ткань, состоящая из маленьких клеток с тонкими оболочками. В этой ткани развивается группа более крупных клеток, самая большая – яйцеклетка – находится ближе к пыльцеходу. Пыльцевая трубка врастает в семязачаток, и яйцеклетка сливается с одним из спермиев. Так происходит оплодотворение.

В группе относительно крупных клеток, есть самая крупная. С ней сливается самый крупный спермий. У цветковых растений происходит два слияния: один спермий сливается с яйцеклеткой, а другой – с крупной центральной клеткой. Этот процесс называется двойным оплодотворением.

Образование семян и плодов

После оплодотворения яйцеклетка делится на две клетки. Затем эти две клетки снова делятся каждая на две и т. д. в результате многократного деления клеток развивается зародыш нового растения.

Самая крупная клетка семязачатка, которая слилась со вторым спермием, тоже делится так, как яйцеклетка. Из неё развиваются клетки эндосперма. В эндосперме накапливаются запасы питательных веществ. Этими питательными веществами эндосперм снабжает зародыш.

Из покрова семязачатка развивается семенная кожура. В итоге, после оплодотворения из одного семязачатка развивается семя, состоящее из кожуры(изменённый покров семязачатка) и зародыша(слияние яйцеклетки с первым спермием).

После того, как произошло опыление и оплодотворение, к завязи притекают питательные вещества. Затем завязь постепенно развивается в спелый плод. Из её стенок развивается околоплодник, который будет защищать семена от внешних неблагоприятных воздействий. Бывает, что в образовании плода принимают и другие части цветка.

Все спелые плоды можно разделить на сухие и сочные по характеру околоплодника. Односемянный плод образуется если в завязи одна семяпочка, многосемянный, если много почек. Плоды, у цветковых растений могут быть четырёх типов: сочные односемянные, сухие односемянные, сочные многосемянные и сухие многосемянные.

Когда семена созревают в сухих плодах (боб, стручок, разнообразные коробочки), околоплодник должен вскрыться, чтобы семена рассеялись. Некоторые коробочки и бобы разбрасывают семена.

Семена сухих многосемянных плодов имеют сильную семенную кожуру. Она защищает эти семена после того, как они высеялись из плода.

Односемянные сухие плоды (орехи, зерновки) не вскрываются, потому что эти плоды рассеиваются сами вместе с семенами. Их околоплодники разрываются только тогда, когда прорастают семена. У такого плода слабо развита семенная кожура, потому что околоплодник развит достаточно хорошо.

Семена сочных многосемянных и односемянных плодов распространяют поедающие эти плоды животные. Семена, развивающиеся в ягодах обладают хорошо развитой семенной кожурой. Семена костянок защищены косточкой – внутренним каменистым слоем околоплодника. Такие семена могут сохранить способность прорастать, пройдя через пищеварительную систему животного.

Плоды и семена имеют большое значение в жизни людей. Они – пища для людей, корм для животных, их используют в промышленности и медицине.

Перекрёстное опыле́ние, или ксенога́мия (от др.-греч. ξένος «пришелец, чужой» и γάμος «брак»), или аллога́мия (от др.-греч. ἄλλος (allos) «другой» и γάμος (gamos) «брак»), — тип опыления у покрытосеменных растений, при котором пыльца от андроцея одного цветка переносится на рыльце пестика другого цветка другого растения этого же вида. Некоторые источники к перекрестному опылению относят гейтонога́мию (от др.-греч. γείτων — «сосед» и γάμος — «брак»), или соседственное опыление, — опыление, при котором пыльца из цветка одного растения переносится на рыльце пестика другого цветка на том же растении, однако гейтоногамия представляет собой одну из форм самоопыления.

Содержание

Значение перекрёстного опыления [ править | править код ]

С помощью перекрёстного опыления осуществляется обмен генами, что поддерживает высокий уровень гетерозиготности популяции, определяет единство и целостность вида. При перекрёстном опылении возрастают возможности рекомбинации генетического материала, образуются более разнообразные генотипы потомства в результате соединения наследственно разнообразных гамет, поэтому получается более жизнеспособное, чем при самоопылении, потомство с большей амплитудой изменчивости и приспособляемости к различным условиям существования. Таким образом, перекрёстное опыление биологически выгоднее самоопыления, поэтому оно закрепилось естественным отбором и стало господствующим в растительном мире. Перекрёстное опыление существует у не менее 90 % видов растений.

Самоопыление по сравнению с перекрёстным опылением вторично, оно вызвано условиями среды, неблагоприятными для перекрёстного опыления и играет страхующую функцию, но с точки зрения эволюции является тупиковым путём развития.

Приспособления по недопущению самоопыления [ править | править код ]

Первые покрытосеменные растения, по всей видимости, были обоеполы, что способствовало самоопылению. Позднее растения выработали приспособления по его недопущению.

Разделение полов [ править | править код ]

Разделение полов — существование растений одного вида, но разного пола: у одних растений образуются цветки только с андроцеем, у других растений — только с гинецеем.

Дихогамия [ править | править код ]

Дихога́мия (от др.-греч. δίχα- «отдельно, врозь» и γάμος «брак») — функциональная разнополость, выраженная в неодновременном созревании в одном цветке андроцея и гинецея; проявляется либо в форме протерандрии, либо в форме протерогинии.

- Протера́ндри́я, или протоа́ндри́я, или прота́ндри́я[1] (от др.-греч. πρότερος «первый из двух, более ранний» и ἀνδρεῖος «мужской»), — созревание в цветке андроцея раньше гинецея (более раннее созревание мужских репродуктивных органов по сравнению с женскими у нецветковых растений; термин применяется также к животным-гермафродитам); протерандрия характерна для семейств Астровые, Зонтичные, Колокольчиковые и многих других.

- Протероги́ни́я, или протоги́ни́я[1] (от др.-греч. πρότερος «первый из двух, более ранний» и γυνή «женщина»), — созревание в цветке гинецея раньше андроцея (более раннее созревание женских репродуктивных органов по сравнению с мужскими у нецветковых растений; термин применяется также к животным-гермафродитам); протерогиния характерна для семейств Барбарисовые, Капустные.

Геркогамия [ править | править код ]

Геркогамия, или херкогамия представляет собой пространственное разделение репродуктивных органов, когда при посещении насекомыми автогамия не может иметь место. Как правило, рыльце пестика выставляется из зева цветка на гораздо большее расстояние, чем тычинки и поэтому самоопыление в форме автогамии кажется невозможным. Тем не менее, у многих геркогамных растений самоопыление часто наблюдается в конце цветения, если по каким-то причинам не произошло перекрестное опыление. При этом происходит изгибание столбиков и тычиночных нитей, нередко обоюдное. В результате репродуктивные органы приходят в соприкосновение в пределах цветка или соцветия. Встречается у лилейных, ирисовых, ластовневых, губоцветных, гераниевых и многих других.

Самонесовместимость [ править | править код ]

Самонесовместимость — приспособление растений по недопущению самоопыления, выражающееся в том, что при самоопылении число семян ничтожно по сравнению с числом семян при перекрёстном опылении.

Различают гомоморфную и гетероморфную самонесовместимость.

- Гомоморфная самонесовместимость (от др.-греч. ὁμός «одинаковый» и μορφή «форма») — самонесовместимость, не сопровождаемая морфологическими различиями в строении цветка у разных особей одного вида. Характерна, например, для мака самосейки (Papaver rhoeas). [2]

- Гетеростилия (от др.-греч. ἕτερος — «другой» и στῦλος — «столб»), или Разностолбчатость, или Гетероморфная самонесовместимость (от др.-греч. ἕτερος — «другой» и μορφή «форма»), — самонесовместимость, сочетаемая с существованием особей одного вида, цветки которых имеют различную длину столбиковпестиков и тычиночных нитей (у одних растений столбики короче тычинок, у других — тычинки короче столбиков). Суть этого приспособления состоит в том, что насекомое, касаясь пыльников в цветке одного типа, пачкает своё тело пыльцой в тех местах, которые соответствуют рыльцу столбика в цветке другого типа. Гетеростилия может быть диморфной и триморфной.

- Диморфная гетеростилия — у растений одного вида имеются две формы цветков. Характерна, к примеру, для родов Гречиха ( Fagopyrum ), Медуница ( Pulmonaria ), Первоцвет ( Primula ).

- Триморфная гетеростилия — у растений одного вида имеются три формы цветков: коротко-, средне- и длинностолбчатые. Характерна, к примеру, для дербенника иволистного (плакун-травы) ( Lythrum salicaria ).

Осуществление перекрёстного опыления [ править | править код ]

Перекрёстное опыление может осуществляться как биотически (с помощью живых организмов), так и абиотически (посредством воздушных или водных потоков).

Для большинства способов опыления имеются специальные термины, второй частью которых является -фили́я (от др.-греч. φιλία «любовь», «дружба»):

- зоофилия (от др.-греч. ζῷον «животное») — опыление с помощью животных;

- энтомофилия (от др.-греч. ἔντομον «насекомое») — с помощью насекомых (это наиболее распространённый способ зоофилии);

- кантарофилия (от др.-греч. κάνθαρος «жук») — с помощью жуков (этот способ опыления характерен для реликтовых растений);

- мирмекофилия (от др.-греч. μύρμηξ (myrmeks) «муравей») — с помощью муравьёв;

Зоофилия среди цветковых растений распространена гораздо шире, чем анемофилия и гидрофилия: в Европе зоофильные растения составляют 70—80 %, анемофильные — около 20 %, гидрофильные — менее 1 % от общего числа видов. [4]

Источник