Малощетинковые

С точки зрения систематики — подкласс Малощетинковые в состав класса поясковых червей. Их также называют олигохеты (от греч. ὀλίγος — «мало» и греч. χαίτη — «волос»). У них много излюбленных места обитания — почва, морская и пресная вода, некоторые приспособлены к двум разным средам.

Эти организмы играют колоссальную роль при формировании почвы — верхнего плодородного слоя земли. Типичным представителем класса малощетинковых является дождевой червь — почвенная форма, встречаются также и водные формы — трубочник (излюбленный корм многих рыб).

Дождевой червь

Имеет типичную червеобразную форму, в длину достигает 15-30 см.

- Покровы тела, опорно-двигательная система

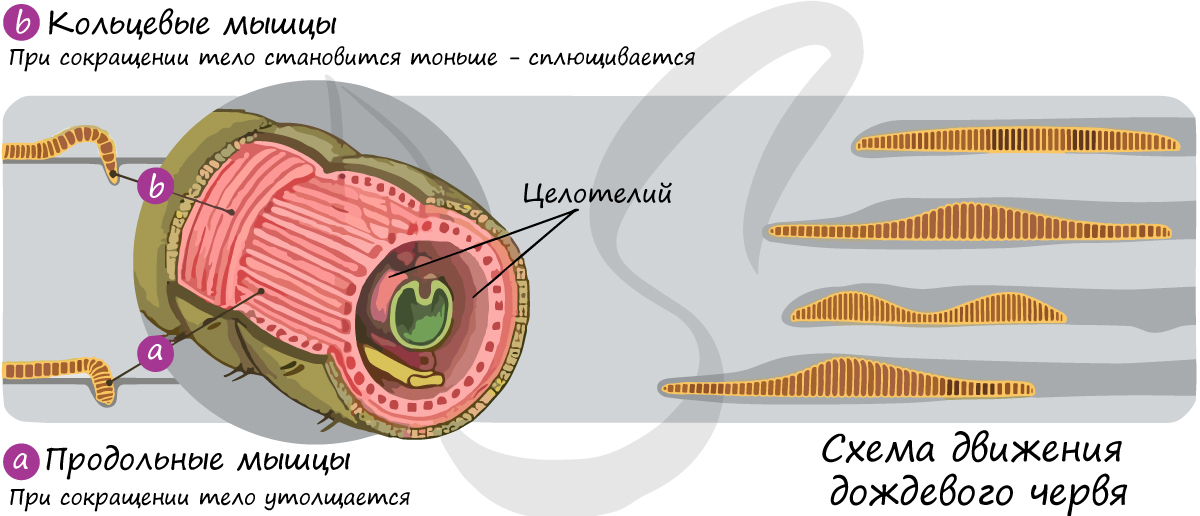

Специализированные органы движения отсутствуют, их тело снаружи покрыто немногочисленными хитинообразными выростами — щетинками (чему соответствует название класса — малощетинковые). На каждом сегменте дождевого червя расположено по 8 щетинок попарно или поодиночке.

Щетинки играют важную роль при движении, они подобно рычагам, помогают найти червю точку опоры и способствуют его продвижению в почве. Щетинки в прямом смысле «спасают» дождевого червя, выполняя защитную функцию — удерживая его в почве, если им захотят пообедать. Именно из-за них дождевого червя так трудно вытащить из его норки.

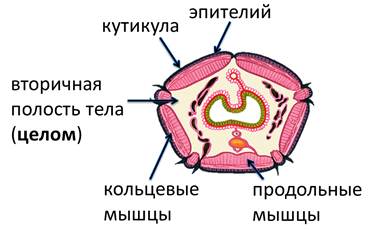

Однослойный кожный эпителий образует на поверхности кожи эластичную кутикулу. Многочисленные слизистые клетки, расположенные в эпителии, выделяют секрет — слизь, которая выполняет защитную функцию, препятствуя пересыханию тела, и способствует газообмену.

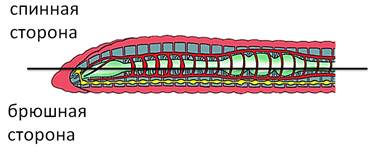

Под эпителием лежат кольцевые и продольные мышцы червя, образующие мышечную систему. Поверхность мышц и внутренних органов выстилается изнутри особым эпителием мезодермального происхождения — целотелием.

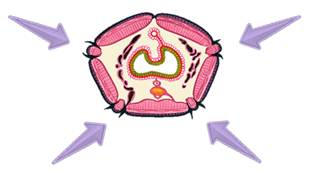

В совокупности слой кутикулы, эпителия, кольцевых и продольных мышц составляет кожно-мускульный мешок. Между кожно-мускульным мешком и внутренними органами находится пространство, вторичная полость тела, заполненная жидкостью и выполняющая ряд важнейших функций: опорную, транспортную, выделительную и защитную.

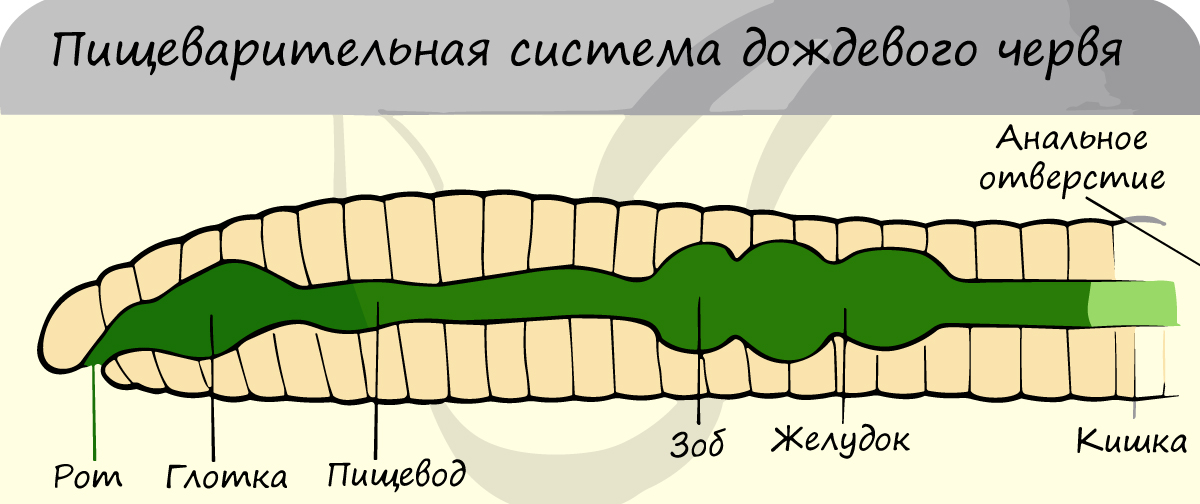

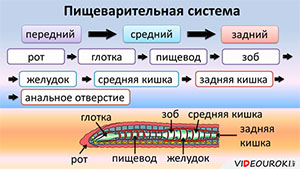

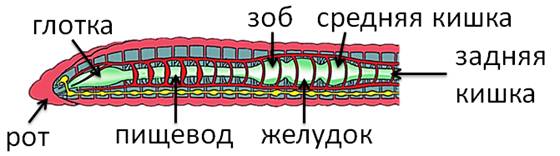

Состоит из трех отделов: переднего, среднего и заднего. Передний отдел начинается ротовым отверстием, расположенным на переднем конце тела. Далее следует глотка, переходящая в узкий пищевод, в котором имеются 3 парных выпячивания — известковые железы. Эти железы выделяют в просвет пищевода углекислый кальций — CaCO3, который нейтрализует находящиеся в почве гуминовые кислоты, таким образом, уменьшая кислотность почвы, что повышает ее плодородие.

Передний отдел также включает в себя следующий после пищевода зоб — расширенную часть пищевода, которая служит для накопления, хранения и предварительной обработки пищи и заканчивается мускулистым желудком (может быть один или несколько), где пища измельчается.

В среднем отделе — кишке, происходит переваривание и всасывание расщепленных веществ. Здесь имеется глубокое продольное выпячивание стенки кишки — тифлозоль, которое значительно увеличивает поверхность всасывания. Такого выпячивания в заднем отделе нет, непереваренные остатки пищи выводятся из задней кишки через анальное отверстие и попадают во внешнюю среду, значительно улучшая состав и свойства почвы.

За счет наличия анального отверстия пищеварительная система у дождевого червя сквозного типа, это означает, что для него возможно непрерывное питание.

Специализированные органы отсутствуют, дыхание осуществляется диффузно всей поверхностью тела. Интересно заметить, что известковые железы тоже участвуют в процессах, связанных с дыханием, так как способствуют удалению углекислоты из крови в пищеварительный тракт в виде CaCO3.

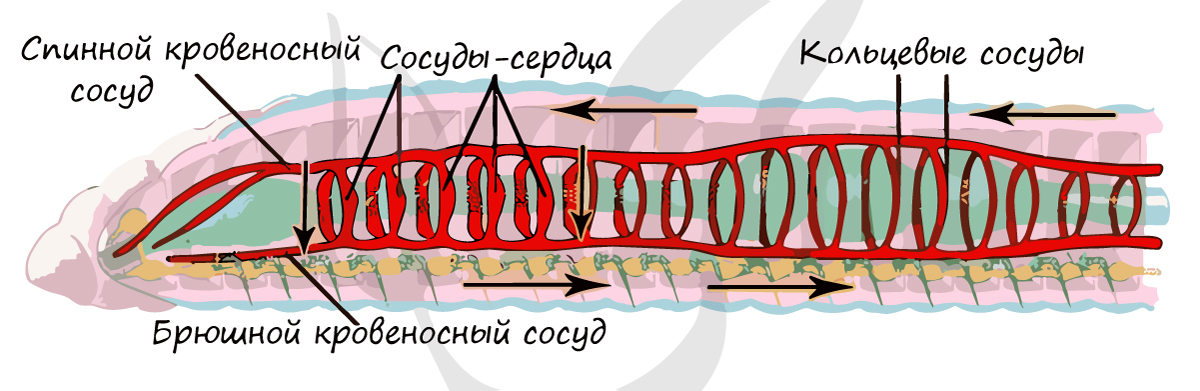

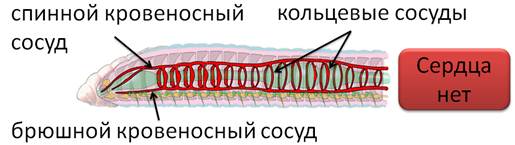

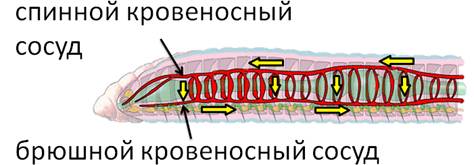

Кровь движется только по сосудам, не изливаясь в полость тела, такой тип кровеносной системы называется — замкнутый. Выделяют спинной и брюшной сосуды, соединенные кольцевыми перемычками. Настоящего сердца нет, его заменяют 5 крупных кольцевых сосуда — «сосуды-сердца», которые, сокращаясь, обеспечивают ток крови.

В сосуды кишечного сплетения, оплетающего кишечник, попадают расщепленные питательные вещества, которые с током крови доставляются к органам и тканям организма.

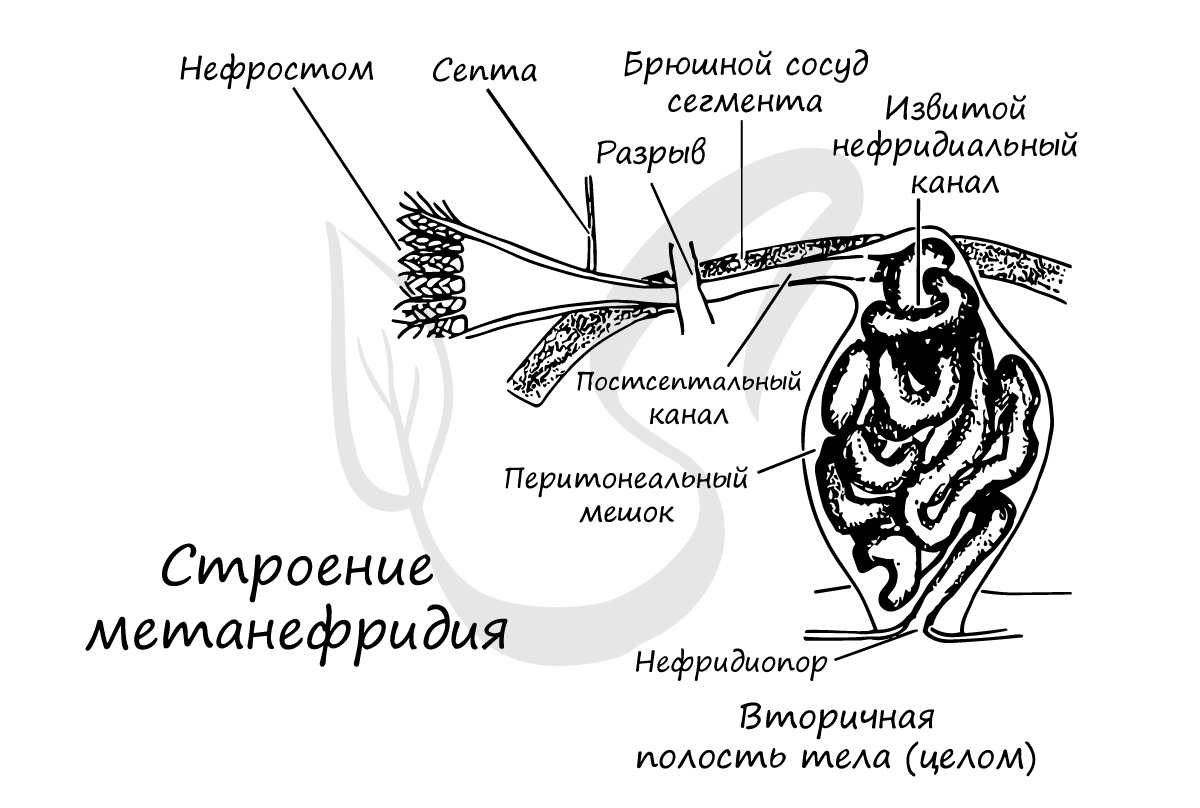

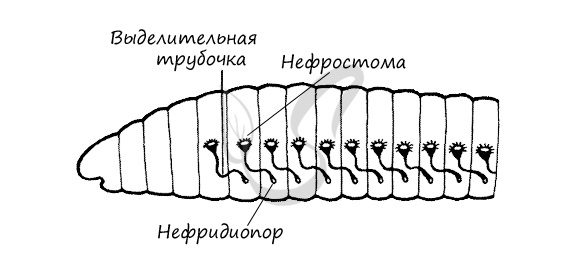

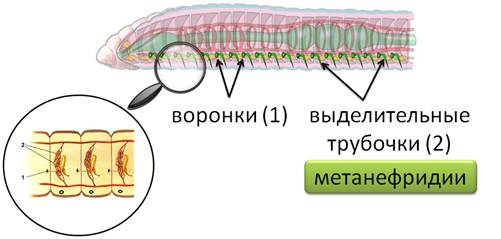

Звездчатых клетки (соленоциты) у кольчатых червей исчезают. Их органы выделения представлены метанефридиями.

Метанефридии (от греч. meta — между, через и греч. nephros — почка) — парные органы выделения, имеющие вид извитых железистых трубок (эктодермального происхождения), которые одним концом — мерцательной воронкой (нефростомой) открываются во вторичную полость тела — целомические мешки, а другим концом — нефридиопором — во внешнюю среду. Эволюционно метанефридии образовались из протонефридиев.

Обращаю ваше пристальное вниманием на следующую особенность: канал, идущий от нефростомы, пронизывает перегородку между двумя сегментами и заканчивается в следующем сегменте выделительным отверстием (нефридиопорой), обращенным во внешнюю среду.

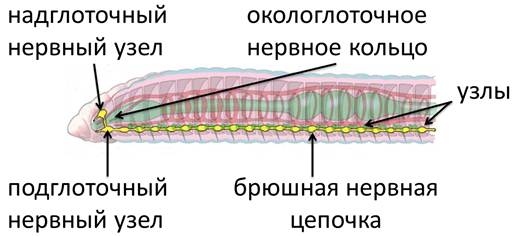

Парные надглоточные нервные узлы соединяясь коннективами (коннективы в отличие от комиссур соединяют разноименные ганглии) с подглоточными нервными узлами вместе образуют единую структуру — окологлоточное нервное кольцо.

Надглоточные ганглии развиты сильнее подглоточных, поэтому их часто называют головным мозгом. Он слаборазвит, но такое название, прежде всего, подчеркивает цефализацию нервных структур — крайне важное эволюционное явление.

От окологлоточного нервного кольца отходит брюшная нервная цепочка, состоящая из нервных тяжей, на которых находятся ганглии по паре в каждом сегменте. От нервных ганглиев отходят ветви, иннервирующие внутренние органы и ткани данного сегмента червя.

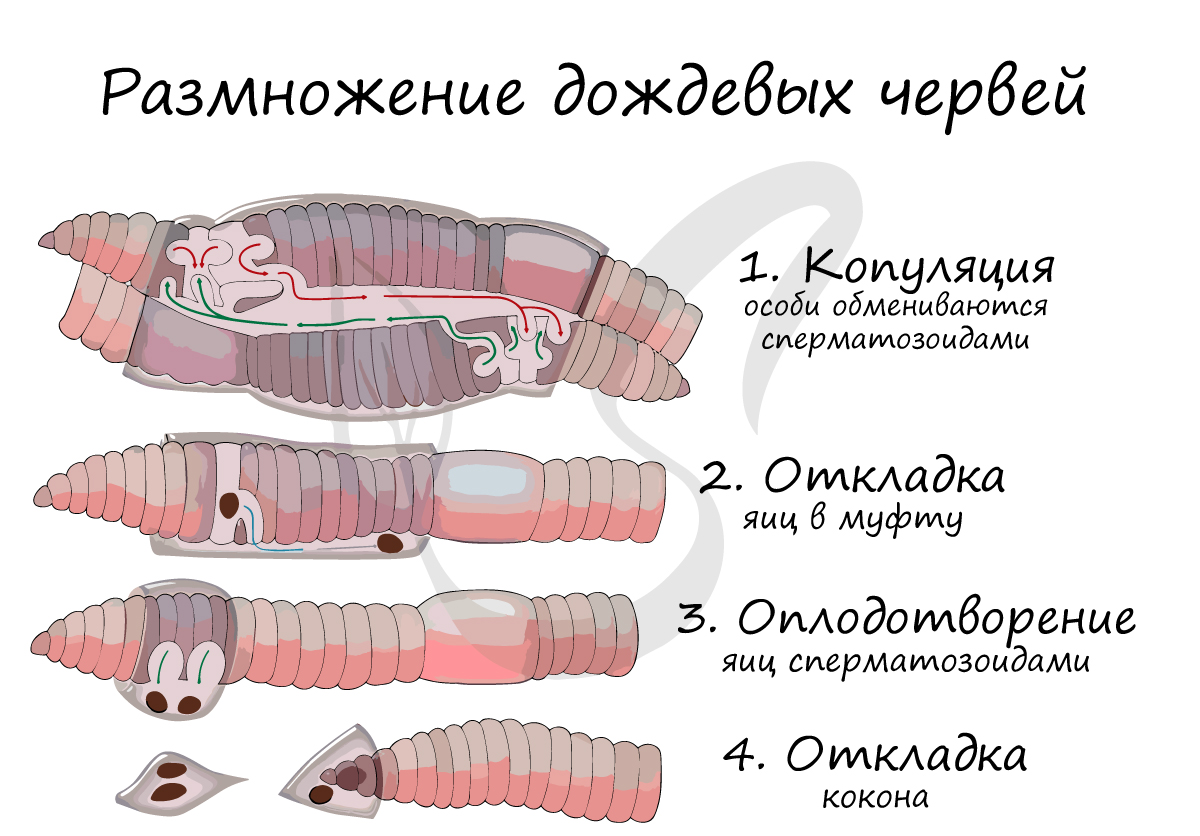

В целом у кольчатых червей половая система может быть как раздельнополой, так и гермафродитного плана. Развитие прямое (без личиночной стадии). В частности для дождевых червей характерен гермафродитизм. Половые органы расположены в строго определенных сегментах тела.

В 10 и 11 сегментах расположено по паре семенников, с идущими от них семявыносящими каналами и семяпроводами, открывающимися на брюшной стороне тела в 15 сегменте. В 9 и 10 сегментах имеются кожные выпячивания — семяприемники, в которых накапливается семенная жидкость партнера во время копуляции.

В 13-м сегменте локализуются яичники с яйцеводами, которые пронизывают перегородку между сегментами, и в следующем членике открывают половыми отверстиями на брюшной стороне.

Оплодотворение обычно перекрестное — участвуют две особи. Брюшные поверхности тела двух копулирующих особей сближаются, в это время железистые клетки пояска начинают выделять быстрозатвердевающущю жидкость — образуется муфта. В ходе копуляции сперма попадает в семяприемники партнера, ограниченные от женских гонад.

Таким образом, несмотря на копуляцию, внутреннее оплодотворение у дождевых червей отсутствует. Само оплодотворение произойдет позже.

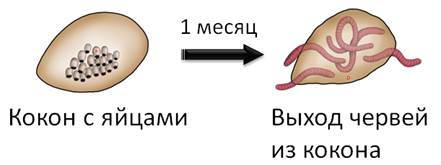

Муфта постепенно смещается к концу тела, в момент, когда она оказывается напротив отверстий яйцевода, в нее выделяются яйца. Муфта спускается ниже, и оказывается напротив семяприемников, сперматозоиды выходят наружу и оплодотворяют яйца. Муфта смещается к самому концу тела, после чего червь выползает из нее. Она превращается в кокон, в котором в течение 2-4 недель развиваются яйца. После этого времени из кокона выходят достаточно хорошо сформированные молодые организмы.

По итогам можно сказать, что оплодотворение у дождевых червей протекает вне организма — по сути, является внешним (наружным). Но нельзя не отметить, что совершается оно под надежной защитой оболочки кокона, в который превращается муфта после сползания ее с тела червя.

Значение дождевых червей

Дождевые черви оказывают на почву весьма благоприятный эффект — они способствуют ее перемешиванию, разрыхлению — улучшают ее аэрацию, что очень важно для хорошего развития корней растений.

Уничтожая растительные остатки, содержащие множество гуминовых кислот, они снижают кислотность за счет секрета известковых желез, способствуют ускорению минерализации органических веществ, стимулируют процессы нитрификации — повышают плодородие почвы.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Тип Кольчатые черви. Класс Малощетинковые черви

Урок 16. Беспозвоночные животные [биология 7 класс]

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Тип Кольчатые черви. Класс Малощетинковые черви»

Кольчатые черви – многоклеточные трёхслойные животные с двусторонней симметрией. В отличие от плоских и круглых червей, кольчатые относятся к группе высших червей (так как имеют более сложное строение). Кольчатые черви распространены повсеместно. В основном представлены свободноживущими видами, реже – паразиты.

Тело кольчатых червей разделено на сегменты – одинаковые участки тела. Сегменты расположены друг за другом и напоминают кольца, отсюда и происходит название типа – Кольчатые черви.

В типе выделяют 3 класса: Многощетинковые черви, Малощетинковые и Пиявки.

Класс Многощетинковые черви. Это морские обитатели. Живут свободно в воде или грунте (морская мышь, нереис, серпула).

Класс Малощетинковые черви – жители пресных вод или почвы (трубочник, дождевой червь).

Класс Пиявки – паразиты или хищники, живущие в пресных водоёмах, болотах (медицинская, улитковая пиявки).

Кольчатые черви имеют размеры от нескольких миллиметров до нескольких метров.

Строение Кольчатых червей рассмотрим на примере наиболее известного представителя данного класса – дождевого червя.

Дождевой червь имеет длинное, гибкое, заострённое на концах тело, которое содержит от 100 до 180 сегментов (колец). Сегменты имеют одинаковое строение и выполняют сходные функции (в каждом сегменте есть мышцы, нервные узлы, кровеносные сосуды, выделительные трубочки).

У дождевого червя выделяют спинную и брюшную стороны тела. На брюшной и боковых сторонах каждого сегмента расположены попарно короткие щетинки, которые участвуют в движении.

Тело состоит из переднего отдела, который представлен головной лопастью, среднего отдела, представленного сегментированным туловищем, и заднего отдела – анальной лопасти.

Стенка тела образована кожно-мускульным мешком, состоящим из эпителия, покрытого тонкой кутикулой, и двух слоёв мышц. Сокращение и расслабление мышц вызывает изменение длины и ширины тела, это помогает движению червей. В эпителии располагаются железистые клетки, которые выделяют слизь. Слизь защищает кожу червя от высыхания.

Между кожно-мускульным мешком и внутренними органами у них появляется целом – вторичная полость тела. Полость заполнена жидкостью. Полостная жидкость придаёт телу упругость, участвует в транспорте питательных веществ и продуктов обмена.

Пищеварительная система состоит из трёх отделов: переднего (рот, глотка, пищевод, зоб), среднего (трубчатый желудок и средняя кишка) и заднего (задняя кишка и анальное отверстие).

Как и у круглых червей, пищеварительная система сквозная – она начинается ртом и заканчивается анальным отверстием. Глотка помогает захватывать и измельчать пищу. От глотки отходит пищевод, расширяющийся в зоб, в котором накапливается жидкая пища. В желудке происходит переваривание пищи и в средней кишке её всасывание. Непереваренные остатки выбрасываются через анальное отверстие, расположенное на заднем конце тела.

Питается дождевой червь опавшими листьями, растительными остатками и почвенным перегноем.

Как у плоских и круглых червей, у кольчатых отсутствует дыхательная система. Газообмен происходит через всю поверхность тела.

У кольчатых червей впервые появляется кровеносная система. Она состоит из полых трубок – сосудов, которые пронизывают всё тело червя. В кровеносной системе выделяют два больших сосуда: брюшной (проходит под кишкой) и спинной (проходит над кишкой). Брюшной и спинной сосуды в каждом сегменте соединяются кольцевыми сосудами. У кольчатых червей ещё нет сердца. Поэтому кровь движется по сосудам благодаря пульсации стенок спинного сосуда.

От крупных сосудов отходит огромное количество тончайших сосудов – капилляров. Кровь содержит пигменты, которые окрашивают её в красный цвет. Поэтому и сам червь имеет красноватую окраску.

Кровеносная система замкнутая (кровь движется только по сосудам и не вытекает в полость тела). По спинному сосуду кровь движется от заднего конца тела к переднему, по брюшному – спереди назад.

Функции крови: перенос по организму питательных веществ и кислорода, который поступает в организм червя через поверхность тела.

Выделительная система представлена выделительными трубочками с воронками, окружёнными ресничками (по 2 трубочки в каждом сегменте). Продукты обмена попадают в выделительные трубочки и через выделительные поры удаляются из организма. Такие трубочки называются метанефридии.

Нервная система состоит из надглоточного и подглоточного нервных узлов, окологлоточного нервного кольца и брюшной нервной цепочки, состоящей из парных нервных узлов в каждом сегменте, соединённых между собой стволами. От нервных узлов отходят нервы к органам чувств.

Органы чувств у дождевых червей слабо развиты. У них есть только чувствительные клетки, расположенные в коже. Он воспринимают внешние раздражения, например, свет или запах.

Дождевые черви – гермафродиты. Каждый червь имеет мужскую и женскую половую системы. Оплодотворение перекрёстное: две червя сближаются, соединяются передними частями и обмениваются сперматозоидами. После этого черви расходятся.

Яйца поступают в специальное образование на теле – поясок. Он выделяет слизь и окружает участок тела. Поясок движется к переднему концу тела, в него попадают сперматозоиды, происходит оплодотворение.

Далее поясок сползает с переднего конца тела, его края смыкаются, и образуется кокон, в котором примерно через месяц развиваются молодые черви. Такое развитие называется прямым.

Для дождевого червя характерна регенерация. Если тело разрезать на несколько частей, то каждая из них восстанавливает недостающие части, и образуются новые черви.

Дождевой червь является представителем класса Малощетинковые черви, или Олигохеты.

Малощетинковыми их называют потому, что щетинки у них есть, но их очень мало. Обычно они имею по 4 пучка щетинок. Отсутствуют щетинки только на первом сегменте, несущим ротовое отверстие.

Живут малощетинковые черви в водоёмах и почве. Размеры очень разнообразны. Обычный дождевой червь имеет размеры 20 – 30 см в длину, австралийский земляной червь достигает в длину трех метров.

Дождевых червей еще называют земляными, так как живут они в почве. Зимуют черви в почве, на глубине 1 м. При сильных и долгих дождях черви выползают на поверхность, так как скопившаяся в почве вода мешает их дыханию. Именно поэтому после дождя мы можем видеть множество дождевых червей на поверхности почвы.

Значение малощетинковых червей очень велико. Считается, что земляные черви являются одними из самых многочисленных животных на планете, заселяют почти все географические области. Они являются пищей для животных (ими питаются лягушки, жабы, скворцы, грачи, ежи).

Первым полезное значение земляных червей выяснил Чарльз Дарвин в своей книге «Образование растительного слоя деятельностью дождевых червей и наблюдения над образом жизни последних», вышедшей в 1881 году. Земляные черви – полезные животные.

Они увеличивают плодородие почвы, затаскивая в норки опавшие листья. Улучшают её структуру. Пробивая себе дорогу в плотной почве, червь рыхлит её. Дарвин приводит следующие данные: на одном гектаре почвы обитает 60 – 133 тыс. дождевых червей. За сутки каждый червь пропускает через себя количество земли, равное его собственной массе. Получается, что на одном гектаре земли черви перерабатывают около 250 кг земли.

Некоторые виды малощетинковых червей живут в пресных водоёмах. Это, например, трубочник, который служит кормом для рыб. Передний конец тела погружён в ил, а задний совершает колебательные движения. Трубочник питается илом и растительными остатками, способен быстро размножаться и образует скопления в виде красных пятен.

Источник