- Передача вращающего момента и классификация тяговых передач

- Электровозы и электропоезда

- Электродинамический тормоз электровозов ЧС2 Т и ЧС200

- Передачи, их виды: фрикционные, ременные, цепные, зубчатые, червячные

- Основные сведения. Для передачи вращения и вращающего момента от вала к зубчатому колесу, шкиву, звездочке и другим соосным с валом деталям широко используют соединения типа

Передача вращающего момента и классификация тяговых передач

Врашаюший момент от вала тягового двигателя на ось колесной пары передается зубчатой передачей, которая состоит из находящихся в зацеплении большого и малого (шестерня) зубчатых колес. Большое зубчатое колесо насажено на удлиненную ступицу или на ось колесной пары, малое — на вал двигателя. Зубчатая передача позволяет выбрать оптимальную частоту вращения якоря двигателя независимо от частоты вращения колесных пар.

В зависимости от способа подвешивания тяговых двигателей (опорно-осевое или рамное, см. § 13.) различают следующие зубчатые передачи: редукторные жесткие, редукторные с упругими резинокордными муфтами, редукторные с карданным валом. Устройство для подвешивания тягового двигателя смягчает удары, приходящиеся на него при про хождении колесной парой неровностей пути и при трогании с места, а также компенсирует изменения взаимного положения тягового двигателя и рамы тележки при движении электровоза или моторного вагона электропоезда.

Зубчатые передачи выполняют односторонними (шестерня насажена на один конец вала двигателя) и двусторонними (шестерни насажены на оба конца вала). Двусторонние передачи применяют только на грузовых электровозах. Односторонние передачи позволяют более полно использовать пространство между колесами для размещения тяговых двигателей, т. е. применять более мощные двигатели. Эти передачи широко используют на современных пассажирских электровозах (ЧС2, ЧС2 Т , ЧС4, ЧС4 Т и др.) и электропоездах.

Шестерни имеют меньший диаметр и меньшее число зубьев, чем большие зубчатые колеса. Отношение числа зубьев большого и малого зубчатых колес называют передаточным числом. Изменяя передаточное число у электровозов с одинаковыми тяговыми двигателями (одной и той же мощности), можно менять скорость движения при соответствующем изменении силы тяги электровоза. Чтобы не нарушалось сцепление зубчатых колес и шестерен, необходимо иметь постоянное расстояние (централь) между их центрами.

Расстояние между двумя зубьями или серединами их, взятое по начальной (длительной) окружности, называют шагом зацепления. Часть зуба выше начальной окружности принято называть головкой, а ниже — ножкой зуба. Отношение между диаметром начальной окружности зубчатого колеса, выраженное в миллиметрах, и числом его зубьев называют модулем. Зубчатые передачи бывают прямозубые и косозубые.

Электровозы и электропоезда

Электродинамический тормоз электровозов ЧС2 Т и ЧС200

Рассмотрены устройство и работа основного электронного оборудования, применяемого в электродинамическом (реостатном) тормозе системы «Шкода». Применительно к электродинамическому тормозу электровозов ЧС2 Т и его модификации на скоростном электровозе ЧС200

Источник

Передачи, их виды: фрикционные, ременные, цепные, зубчатые, червячные

материал предоставил СИДОРОВ Александр Владимирович

Механическая передача – механизм, превращающий кинематические и энергетические параметры двигателя в необходимые параметры движения рабочих органов машин и предназначенный для согласования режима работы двигателя с режимом работы исполнительных органов. [1]

Типы механических передач:

- зубчатые (цилиндрические, конические);

- винтовые (винтовые, червячные, гипоидные);

- с гибкими элементами (ременные, цепные);

- фрикционные (за счёт трения, применяются при плохих условиях работы).

В зависимости от соотношения параметров входного и выходного валов передачи разделяют на:

- редукторы (понижающие передачи) – от входного вала к выходному уменьшают частоту вращения и увеличивают крутящий момент;

- мультипликаторы (повышающие передачи) – от входного вала к выходному увеличивают частоту вращения и уменьшают крутящий момент.

Зубчатая передача – это механизм или часть механизма механической передачи, в состав которого входят зубчатые колёса. При этом усилие от одного элемента к другому передаётся с помощью зубьев. [2]

Зубчатые передачи предназначены для:

- передачи вращательного движения между валами, которые могут иметь параллельные, пересекающиеся или скрещивающиеся оси;

- преобразования вращательного движения в поступательное, и наоборот (передача “рейка-шестерня”).

Зубчатое колесо передачи с меньшим числом зубьев называется шестернёй, второе колесо с большим числом зубьев называется колесом.

Зубчатые передачи классифицируют по расположению валов:

- с параллельными осями (цилиндрические с внутренним и внешним зацеплениями);

- с пересекающимися осями (конические);

- с перекрестными осями (рейка-шестерня).

Цилиндрические зубчатые передачи (рисунок 1) бывают с внешним и внутренним зацеплением. В зависимости от угла наклона зубьев выполняют прямозубые и косозубые колёса. С увеличением угла повышается прочность косозубых передач (за счёт наклона увеличивается площадь контакта зубьев, уменьшаются габариты передачи). Однако в косозубых передачах появляется дополнительная осевая сила, направленная вдоль оси вала и создающая дополнительную нагрузку на опоры. Для уменьшения этой силы угол наклона ограничивают 8-20°. Этот недостаток исключён в шевронной передаче.

Рисунок 1 – Основные виды цилиндрических зубчатых передач

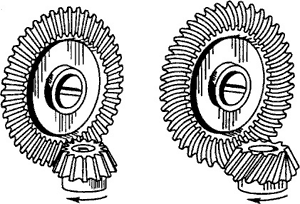

Конические зубчатые передачи (рисунок 2) применяют в тех случаях, когда оси валов пересекаются под некоторым углом, чаще всего 90°. Конические передачи более сложны в изготовлении и монтаже, чем цилиндрические. Нагрузочная способность конической прямозубой передачи составляет приблизительно 85% цилиндрической. Для повышения нагрузочной способности конических колёс применяют колёса с непрямыми (тангенциальными, круговыми) зубьями.

Рисунок 2 – Конические зубчатые передачи

Достоинства зубчатых передач:

- компактность;

- возможность передавать большие мощности;

- большие скорости вращения;

- постоянство передаточного отношения;

- высокий КПД.

Недостатки зубчатых передач:

- сложность передачи движения на значительные расстояния;

- жёсткость передачи;

- шум во время работы;

- необходимость в смазке.

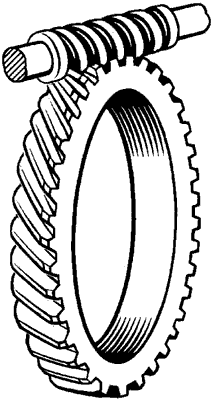

Червячные передачи (рисунок 3) применяют для передачи движения между перекрещивающимися осями, угол между которыми, как правило, составляет 90°. Движение в червячных передачах передается по принципу винтовой пары.

Рисунок 3 – Червячная передача

В отличие от большинства разновидностей зубчатых в червячной передаче окружные скорости на червяке и на колесе не совпадают. Они направлены под углом и отличаются по значению. При относительном движении начальные цилиндры скользят. Большое скольжение является причиной низкого КПД, повышенного износа и заедания. Для снижения износа применяют специальные антифрикционные пары материалов: червяк – сталь, венец червячного колеса – бронза (реже – латунь, чугун).

Достоинства червячных передач:

- большие передаточные отношения;

- плавность и бесшумность работы;

- высокая кинематическая точность;

- самоторможение.

Недостатки червячных передач:

- низкий КПД;

- высокий износ, заедание;

- использование дорогих материалов;

- высокие требования к точности сборки.

Для передачи движения между сравнительно далеко расположенными друг от друга валами применяют механизмы, в которых усилие от ведущего звена к ведомому передаётся с помощью гибких звеньев. В качестве гибких звеньев применяются: ремни, шнуры, канаты разных профилей, провода, стальную ленту, цепи различных конструкций.

Передачи с гибкими звеньями могут обеспечивать постоянное и переменное передаточное отношения со ступенчатым или плавным изменением его величины.

Для сохранности постоянства натяжения гибких звеньев в механизмах применяются натяжные устройства: ролики, пружины, противовесы и т.п.

Различают следующие разновидности передач с гибкими звеньями:

- по способу соединения гибкого звена с остальными:

- фрикционные;

- с непосредственным соединением;

- с зацеплением;

- по взаимному расположению валов и направлению их вращения:

- открытые;

- перекрёстные;

- полуперекрёстные;

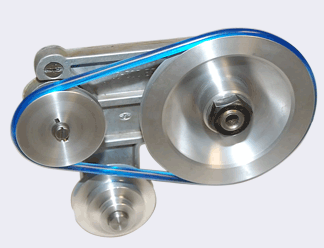

Ременная передача (рисунок 4) состоит из двух шкивов, закреплённых на валах, и ремня, охватывающего эти шкивы. Нагрузки передается за счёт сил трения, возникающих между шкивами и ремнём вследствие натяжения последнего.

В зависимости от формы поперечного перереза ремня различают передачи:

- плоскоременную;

- клиноременную (получили наиболее широкое применение);

- круглоременную.

Рисунок 4 – Ременная передача

Наибольшие преимущества наблюдаются в передачах с зубчатыми (поликлиновыми) ремнями.

Достоинства ременных передач:

- возможность передачи движения на значительные расстояния;

- плавность и бесшумность работы;

- защита механизмов от колебаний нагрузки вследствие упругости ремня;

- защита механизмов от перегрузки за счёт возможного проскальзывания ремня;

- простота конструкции и эксплуатации (не требует смазки).

Недостатки ременных передач:

- повышенные габариты (при равных условиях диаметры шкивов в 5 раз больше диаметров зубчатых колёс);

- непостоянство передаточного отношения вследствие проскальзывания ремня;

- повышенная нагрузка на валы и их опоры, связанная с большим предварительным натяжением ремня (в 2-3 раза больше, чем у зубчатых передач);

- низкая долговечность ремней (1000-5000 часов).

Цепная передача (рисунок 5) основана на принципе зацепления цепи и звёздочек. Цепная передача состоит из:

- ведущей звёздочки;

- ведомой звёздочки;

- цепи, которая охватывает звёздочки и зацепляется за них зубьями;

- натяжных устройств;

- смазывающих устройств;

- ограждения.

Рисунок 5 – Цепные передачи: а) с роликовой цепью; б) с зубчатой пластинчатой цепью

Область применения цепных передач:

- при значительных межосевых расстояниях;

- при передаче от одного ведущего вала нескольким ведомым;

- когда зубчатые передачи неприменимы, а ременные недостаточно надёжны.

По типу применяемых цепей бывают:

- роликовые;

- втулочные (лёгкие, но большой износ);

- роликовтулочные (тяжёлые, но низкий износ);

- зубчатые пластинчатые (обеспечивают плавность работы).

Достоинства цепных передач (по сравнению с ременной передачей):

- большая нагрузочная способность;

- отсутствие скольжения и буксования, что обеспечивает постоянство передаточного отношения и возможность работы при кратковременных перегрузках;

- принцип зацепления не требует предварительного натяжения цепи;

- могут работать при меньших межосевых расстояниях и при больших передаточных отношениях.

Недостатки цепных передач связаны с тем, что звенья располагаются на звёздочке не по окружности, а по многоугольнику, что влечёт:

- износ шарниров цепи;

- шум и дополнительные динамические нагрузки;

- необходимость обеспечения смазки.

Фрикционная передача – кинематическая пара, использующая силу трения для передачи механической энергии (рисунок 6). [3]

Рисунок 6 – Фрикционные передачи

Трение между элементами может быть сухое, граничное, жидкостное. Жидкостное трение наиболее предпочтительно, так как значительно увеличивает долговечность фрикционной передачи.

Фрикционные передачи делятся:

- по расположению валов:

- с параллельными валами;

- с пересекающимися валами;

- по характеру контакта:

- с внешним контактом;

- с внутренним контактом;

- по возможности варьирования передаточного отношения:

- нерегулируемые;

- регулируемые (фрикционный вариатор);

- при наличии промежуточных тел в передаче по форме контактирующих тел:

- цилиндрические;

- конические;

- сферические;

- плоские.

Источник

Основные сведения. Для передачи вращения и вращающего момента от вала к зубчатому колесу, шкиву, звездочке и другим соосным с валом деталям широко используют соединения типа

Для передачи вращения и вращающего момента от вала к зубчатому колесу, шкиву, звездочке и другим соосным с валом деталям широко используют соединения типа “вал – ступица”.

Различают два основных способа передачи вращающего момента в этих соединениях: жесткий и фрикционный.

При жестком способе вращающий момент передают посредством шпонок, шлицев, штифтов, профилей и др.

При фрикционном способе вращающий момент передают за счет сил трения на сопряженных поверхностях вала и ступицы: посадки с гарантированным натягом, клеммовые соединения.

Возможно применение сочетания жесткого и фрикционного способов.

В малосерийном производстве (в малонагруженных узлах) широко применяют шпоночные соединения, в которых шпонка:

· передаёт вращающий момент,

· смягчает посадку и

· предотвращает относительный поворот соединяемых деталей.

В крупносерийном и массовом производстве (при значительных или циклических нагрузках) более совершенные шлицевые соединения вытесняют шпоночные.

В состав шпоночного соединения входят: вал, шпонка, ступица (зубчатого колеса, шкива, звёздочки и др.). Шпонка – это стальной брус прямоугольного поперечного сечения. Шпонку устанавливают в пазы вала и ступицы. Она служит для передачи вращающего момента от вала к ступице и наоборот.

Достоинства шпоночных соединений:

· сравнительная лёгкость монтажа и демонтажа.

Недостатки шпоночных соединений:

· ослабление вала и ступицы пазами под шпонку,

· значительная концентрация напряжений изгиба и кручения, вызываемая шпоночным пазом на валу,

· необходимость ручной пригонки шпонки по пазу при изготовлении паза концевой фрезой,

· отсутствие осевой фиксации шпонки по пазу вала при выполнении паза дисковой фрезой, отсюда – необходимость дополнительного крепления шпонки по валу, например: винтами.

В связи с перечисленными недостатками шпоночные соединения не рекомендуют применять для быстроходных динамически нагруженных узлов машин.

Шпоночные соединения можно разделить на ненапряженные и напряженные (табл. 5.1).

Источник