Изображение как информационная единица

В блоге NYT набрел на весьма любопытный пост Social Media Images Form a New Language Online.

Автор рассуждает о передаче информации с помощью изображений. Действительно, зачем писать много слов, если можно показать одно “говорящее” фото, которое зрители “считают” быстрее, чем отсканируют глазами несколько абзацев текста, постепенно схватывая смысл прочитанного.

Казалось бы, ничего нового, избитая истина: визуалка лучше текста, все мы любим потреблять фотоконтент, но… Парадокс: в Cети очень мало фото! Сразу после ЧМ по хоккею искал свежие фотографии и нашел не так уж много, и это несмотря на глобальный масштаб события. Фотографы делают тысячи фотографий, но отдают единицы, да и те не сразу попадают в Google Image. Одна надежда на социальные сети. Вот уж где хлебом не корми, а дай лишний раз запостить прикольную картинку или фоточку своего завтрака. Но и в социальных сетях не так-то просто найти фото того или иного события – не все пользователи сопровождают свои фотоизображения корректными комментариями, не говоря уже об использовании хештегов. Получается, фото есть, их много, но в то же время – мало.

Приведу простой наглядный пример: ваяем простенькую программу, которая мониторит определенные хештеги в Twitter, и «тянем» нужные нам фото, например, про Универсиаду – http://kazan2013.tweetpics.ru/ В итоге с помощью tweetpics удалось собрать, если быть точным, 4 225 уникальных фотографий, которых пока нет в поисковиках. В инстаграме по этому хэштегу еще больше уникальных фотографий, но для эксперимента не было задачи охватить сразу все каналы.

Еще немного фотографий (но далеко не все) можно «вытащить» с помощью сервисов типа sprixi.com, risenet.iti.upv.es/rise или tineye.com. Возможно, поможет решить проблему Google Similar Images, но только частично, так как алгоритм поиска будет основан на обычном Google Images, и фото из соцсетей будут индексироваться плохо.

Ведь это чертовски мало, вы согласны? Особенно, возвращаясь к упомянутой в начале поста статье, на фоне рассуждений о том, что фотографии из социальных сетей формируют новый способ общения в онлайне, и даже более того – новый способ передачи информации.

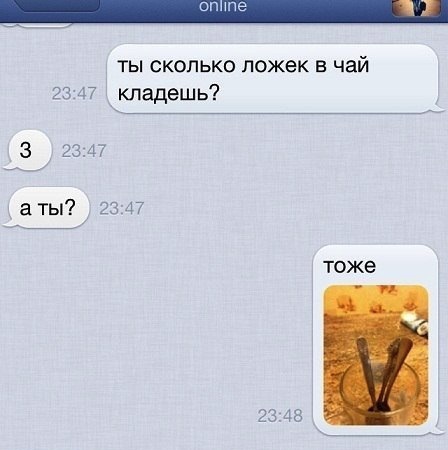

Как было раньше: фотоизображение – это эмоция («Остановись, мгновение, ты прекрасно!»), хранилище воспоминаний. Как сейчас (преимущественно в социальных сетях): фотография – самостоятельная информационная единица, которая ценна не сама по себе из-за художественной или эмоциональной составляющей, а благодаря тому, что несет определенную, конкретную информацию. Фотография как средство коммуникации. На самые простые вопросы «Что делаешь?» и «Где ты?» сейчас проще ответить фотографией в MMS и iMessage, чем текстом. Фотодиалог приходит на смену привычным “эсэмэскам”. И мы не храним эти фото, мы просмотрели их, восприняли исходящий от них месседж и, грубо говоря, забыли.

Кроме того, в общении фотографиями отсутствует языковой барьер. То, что не хочется или не получается (в силу незнания языка) выразить словами, можно рассказать, оправив картинку. Да, передавать информацию через визуальные образы не ново (наскальные рисунки пещерных людей, древние фрески и мозаики и др.), но никогда еще люди не общались с помощью этих образов так, как это происходит сейчас. Мир становится теснее, а люди – ближе, ведь фотография, да и в целом любое изображение, – это универсальный язык, понятный абсолютно каждому. И я совершенно согласен с упоминаемым в посте NYT профессором Робином Келси из Гарварда, который говорит о том, что наступает переломный момент, когда мы уходим от фотографии как способа записи и хранения моментов прошлого, к фотографии как средству коммуникации.

И знаете, если отпустить мысль и немного пофантазировать, то, быть может, эволюция фотографии в средство коммуникации – это первый, робкий шажок к чему-то большему? Например, к развитию такого способа передачи информации через визуальные образы, как… телепатия (статья в тему), то есть вообще без использования технических средств, грубо говоря – напрямую.

А в завершение – немного статистики. Согласно данным CTIA, опубликованным в этом году, в 2012 году было получено и отправлено 2.19 триллиона SMS, это на 5% меньше, чем в 2011 году. При этом доля MMS и мультимедийных сообщений, содержащих фото и видео, в прошлом году выросла на 41%.

Так как же еще искать и собирать самый популярный нынче контент в Сети – фотографии, кроме способов, упомянутых мною в посте? Есть идеи?

Источник

Рисунок — древнейшая форма передачи информации. Средства изображения в первобытном искусстве

Разделы: МХК и ИЗО

1 год обучения; возраст детей – 8-9 лет

Тип занятия: изучение, усвоение и первичное закрепление новых знаний.

Цель занятия: дать представление об исторической роли и значении рисунка, как способа передачи информации; познакомить с основными изобразительными средствами графики; формирование навыков работы с графическими изобразительными материалами.

Оборудование и материалы:

- компьютер, мультимедиа-проектор (при условии демонстрации презентации), магнитола или переносные динамики для ПК;

- два листа бумаги или обоев (200х65см), оформленных “под бересту”, уголь или соус, сангина, пастель;

- накрытый к небольшому чаепитию стол (закрытый полотном).

Наглядные пособия:

- таблица с временной шкалой;

- презентация “Рисунок – древнейшая форма передачи информации” Приложение1; или слайды наскальных изображений (пещера Альтамира) и петроглифов (Онежское озеро, Бесов Нос); репродукции или слайды элементов различных видов знаковой письменности (египетской, шумерской, ацтекской).

Музыкальный ряд: музыкальные темы Центральной Африки в инструментальной обработке (аудиокассета или CD).

— организационная часть – 5 мин.

— сообщение нового материала – 15 мин.

— дидактическая игра – 40 мин.

— чаепитие и уборка класса – 30 мин.

Подготовка: включение аппаратуры, включение музыкального фона; приготовление к занятию необходимых материалов.

Сообщение нового материала:

— Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в очень далекое путешествие, но не в пространстве, а во времени. Попробуем вернуться на 12 тысяч лет назад, в ту эпоху, когда человек еще не знал, что такое металл и пользовался лишь самыми простыми каменными орудиями.

Двадцать тысяч лет, насколько это далеко от нас с вами? Давайте посмотрим на шкалу времени. Зеленым цветом на ней отмечены последние 2 тысячи лет – наша с вами эра. Синим – 35 тысяч лет истории человечества, которые предшествовали рождению Христа, от которого мы ведем счет времени. А узкая красная черта – это продолжительность человеческой жизни. Благодаря этому рисунку мы с вами можем представить, как давно происходили события, о которых мы будем говорить сегодня. Отправимся мы в такую невероятную даль времен, чтобы выяснить: как давно люди научились рисовать, и зачем им это было нужно.

Посмотрите, как далеко от наших дней находится первая пометка на этой длинной шкале времен – почти 37 тысяч лет назад человек делал первые попытки создать изображения и украшения. Затем почти 5 тысяч лет понадобилось, чтобы научиться использовать минеральные (земляные) и растительные краски. Далее – огромный отрезок времени длиной в 17 тысяч лет, в течение которых человек наблюдал за окружающим миром, осваивал его и учился. Учился говорить, думать, трудиться, рисовать. И вот – 12-е тысячелетие до нашей эры. Человек создает рисунки на стенах пещеры Альтамира, на территории современной Испании.

Взгляните на эти рисунки и попытайтесь догадаться, кто их создал, когда и почему. (Приложение1, слайды 2-3).

— высказывают свои версии.

— Это – наскальные изображения из пещеры Альтамира в Испании. Им более 14 тысяч лет. Сделаны они с помощью натуральных минеральных красок: угля, охры и красной глины, однако сохранились до наших дней. Посмотрите, как живо и правдоподобно передан облик этих прекрасных животных, их движение (Приложение1, слайды 4-5). Так умел ли древний человек рисовать? Да, и очень неплохо. Как вы думаете, почему древнему человеку удавалось с таким мастерством создавать изображения животных?

— высказывают свои версии.

— Верно, ребята. Потому что он рисовал то, что было ему ближе и знакомее всего; то, что он часами мог наблюдать день за днем. Потому что, не зная еще, как разводить и содержать домашних животных, человек больше всего времени проводил на охоте. Значит, точно передавать формы животных и их движение человеку позволило наблюдение.

Давайте посмотрим теперь на несколько других наскальных рисунков. (Приложение1, слайды 6-7). Это — петроглифы Онежского озера и водопада Шойрукши в Карелии. Они гораздо моложе изображений Альтамиры: им всего около 6 тысяч лет. Что же произошло? Неужели человек разучился наблюдать и рисовать? Конечно же, нет. Дело тут совсем в другом. Петроглиф — означает “изображение на камне”. Эти изображения не нарисованы, они выбиты в камне с помощью каменного же орудия. Это длительный и довольно тяжелый труд. Зачем человек потратил столько времени и сил? Ведь время ему было дорого: выследить и взять зверя для охотника, вооруженного копьем или стрелами с каменным наконечником, не быстро и не просто.

— высказывают свои версии.

— Молодцы. Я слышу мнения настоящих охотников. Но охотников современных. Давайте вспомним, что мы отправились в самую глубину веков. Человек тогда не знал того, что знаем мы. Мир для него был суров и враждебен, наполнен загадочными силами и злыми духами, готовыми в любой момент испортить охоту, вспугнуть зверя или подвергнуть опасности жизнь охотника. Что было делать человеку? Как бороться со злыми силами? И тогда человек обращался к магии — обрядам и заклинаниям. Он верил: если с помощью пения и танца призвать добрых духов, а потом поразить оружием изображение зверя – охота обязательно будет удачной. Но ведь зверя сначала следовало изобразить – выбить или нарисовать на камне. Не зря петроглифы Онежского озера изображают в основном лосей, оленей и промысловых птиц – гусей, лебедей и уток. Животных, на которых охотились в древние времена на севере нашей страны. В Скандинавии на камнях найдены изображения белого медведя. На что охотились, то и изображали. Так поступали и те, кто создал рисунки в пещере Альтамира.

Однако перед древним охотником порой возникала еще одна трудная задача. Проходя большие расстояния в поисках дичи, часто можно было столкнуться с охотниками другого, иногда – враждебного племени. Как же быть? Как объясниться с теми, кто говорит совсем не так, как ты? Кто не знает слов твоего языка, но угрожает тебе оружием? Как справедливо разделить и обозначить охотничьи угодья, чтобы это не кончилось войной племен? Казалось бы – неразрешимая задача. Но не для того, кто способен создавать изображения. Похоже, однажды так и произошло: люди догадались, что можно объясниться с помощью изображений – рисунков, которые в отличие от звуков, для всех племен означали одно и то же. Ведь изображение оленя не спутаешь с изображением рыбы, а изображение копья или стрелы – символ войны, — с изображением раскрытой ладони, обозначающей мир. Таким образом, однажды рисунок превратился в символ, знак. Несколько знаков составили фразу, предложение, способное говорить без звука. Так возникла знаковая письменность – способ передачи информации. Самыми древними являются шумерская и древнеегипетская знаковая письменность (Приложение1, слайды 8-9).

Взгляните на эти изображения (Приложение1, слайды 10-11). Они очень разные у разных народов – египтян и ацтеков, — но основа у них одна – это рисунок. Он помогает нам и сейчас: ведь прежде чем прочесть любую букву, слово или фразу, ее сначала нужно изобразить. Просто подробное, очень похожее на предмет изображение со временем упростилось настолько, что превратилось в знак, обозначающий звук, а не целое понятие (Приложение1, слайд 12). Это наша современная азбука, алфавит, с помощью которой мы можем записать любое понятие, любую мысль и точно передать ее другим людям (Приложение1, слайд 13). Вот какое огромное значение имеет рисунок. Не будь его – не было бы и письменности.

— А теперь, раз уж мы с вами оказались далеко в прошлом, нам просто придется отправиться на охоту. Давайте разделимся на два племени: одни будут племенем рыболовов, живущих на берегу реки, а другие – племенем охотников. Я же сегодня побуду мудрым шаманом – главным колдуном “Племени Реки”, заклинателем духов.

“Племя Реки” сейчас отправится в свое стойбище (на площадку у доски) и займется повседневными делами: “женщины” будут разделывать рыбу и готовить пищу; “мужчины” — изготовлять рыболовные снасти и оружие и заниматься ловлей рыбы.

“Племя Леса” в другой части класса соберется на охоту и отправится в путь; найдет следы оленя (лося) и, преследуя его, окажется на “берегу реки”. Начнется ли дальше вооруженное столкновение – зависит от вас, люди “Племени Леса”. Вы, с помощью шамана, должны будете объяснить людям “Племени Реки”, что пришли с мирными намерениями и рассказать в рисунке свою историю преследования оленя, кто вы и откуда пришли. “Племя Реки” в свою очередь должно будет с помощью рисунка рассказать о себе и указать пришельцам дорогу к ближайшему броду через полноводную реку.

Обучающиеся выполняют под руководством педагога театрализованные действия, разыгрывая описанные сценки. В “стойбище” “Племени Реки” “шаман” предлагает участникам игры бумагу, оформленную “под бересту” и материалы для рисования – уголь, сангину, пастель, — а также дает дополнительные пояснения.

— Охотники и рыболовы, вспомните, пожалуйста, как выглядели рисунки, которые вы видели сегодня. Они выполнены с помощью простейших средств графики: линии разной толщины, пятен самой разной формы и силуэта – изображения, передающего только общую форму, без деталей (демонстрация приемов рисования с помощью метода геометрических построений мягкими графическими материалами). Попробуйте воспользоваться этими приемами. Посоветуйтесь между собой: что именно вы хотите сказать людям Реки, а также кто и какой символ будет изображать. То же самое должны сделать и вы, “Племя Реки”.

Ребята советуются, под наблюдением педагога распределяют работу и выполняют ее.

— Что ж, я вижу, что рисунки закончены. Племена, обменяйтесь, пожалуйста, вашими посланиями и попытайтесь “прочесть” и истолковать их. Когда расшифровка будет закончена, “вожди” племен “прочтут” послания так, как вы их поняли.

Ребята читают знаковое письмо и рассказывают об их содержании.

— “Племя Леса”, верно ли люди Реки истолковали ваш рисунок?

Обучающиеся высказывают свое мнение.

— “Племя Реки”, верно ли люди Леса истолковали ваш рисунок?

Обучающиеся высказывают свое мнение.

— А теперь давайте еще раз посмотрим слайды и вспомним, какие из этих изображений где находятся и как давно они созданы. (Ответы детей по наводящим вопросам). Может быть, кто-то помнит, какие материалы использовали древние люди для создания изображений на камне? Подскажите мне, пожалуйста. (Ответы детей). А какими средствами изображения пользовались вы сами, когда пытались объясниться с помощью рисунка? Изображая контур, вы проводили … (линию). Закрашивая изображение полностью, вы получали… (пятно). Это и есть средства изображения в рисунке. А какими материалами вы пользовались для рисования? (Ответы детей). Молодцы ребята, вы сегодня были очень внимательны и наблюдательны, как настоящие древние охотники!

Что ж, люди Леса и люди Реки, сегодня вы сумели понять друг друга и избежать битвы с помощью вашего умения создавать изображения-символы. Докажите теперь ваши добрые намерения на деле: за общим столом разделите угощение. Так поступали люди с древних времен, ибо верили, что разделившие хлеб становятся родичами и больше не могут оставаться врагами. Люди Реки, приглашайте гостей к столу.

Небольшое чаепитие с обсуждением результатов игры.

Источник