Способ передачи информации по линиям связи

Используя ресурсы Интернет, найти ответы на вопросы:

1. Что представляет из себя процесс передачи информации?

Передача информации — физический процесс, посредством которого осуществляется перемещение информации в пространстве. Записали информацию на диск и перенесли в другую комнату. Данный процесс характеризуется наличием следующих компонентов:

- Источник информации.

- Приёмник информации.

- Носитель информации.

- Среда передачи.

Схема передачи информации:

Источник информации – информационный канал – приемник информации.

Информация представляется и передается в форме последовательности сигналов, символов. От источника к приёмнику сообщение передается через некоторую материальную среду. Если в процессе передачи используются технические средства связи, то их называют каналами передачи информации (информационными каналами). К ним относятся телефон, радио, ТВ. Органы чувств человека исполняют роль биологических информационных каналов.

Процесс передачи информации по техническим каналам связи проходит по следующей схеме (по Шеннону):

Термином «шум» называют разного рода помехи, искажающие передаваемый сигнал и приводящие к потере информации. Такие помехи, прежде всего, возникают по техническим причинам: плохое качество линий связи, незащищенность друг от друга различных потоков информации, передаваемой по одним и тем же каналам. Для защиты от шума применяются разные способы, например, применение разного рода фильтров, отделяющих полезный сигнал от шума.

Клодом Шенноном была разработана специальная теория кодирования, дающая методы борьбы с шумом. Одна из важных идей этой теории состоит в том, что передаваемый по линии связи код должен быть избыточным. За счет этого потеря какой-то части информации при передаче может быть компенсирована. Однако нельзя делать избыточность слишком большой. Это приведёт к задержкам и подорожанию связи.

2. Общая схема передачи информации

3. Перечислите известные вам каналы связи

Канал связи (англ. channel, data line ) — система технических средств и среда распространения сигналов для передачи сообщений (не только данных) от источника к получателю (и наоборот). Канал связи, понимаемый в узком смысле (тракт связи), представляет только физическую среду распространения сигналов, например, физическую линию связи.

По типу среды распространения каналы связи делятся на:

Телекоммуникации (греч. tele — вдаль, далеко и лат. communicatio — общение) — это передача и прием любой информации (звука, изображения, данных, текста) на расстояние по различным электромагнитным системам (кабельным и оптоволоконным каналам, радиоканалам и другим проводным и беспроводным каналам связи).

Телекоммуникационная сеть — это система технических средств, посредством которой осуществляются телекоммуникации.

К телекоммуникационным сетям относятся:

1. Компьютерные сети (для передачи данных)

2. Телефонные сети (передача голосовой информации)

3. Радиосети (передача голосовой информации — широковещательные услуги)

4. Телевизионные сети (передача голоса и изображения — широковещательные услуги)

Компьютерные телекоммуникации — телекоммуникации, оконечными устройствами которых являются компьютеры.

Передача информации с компьютера на компьютер называется синхронной связью, а через промежуточную ЭВМ, позволяющую накапливать сообщения и передавать их на персональные компьютеры по мере запроса пользователем, — асинхронной.

Компьютерные телекоммуникации начинают внедряться в образование. В высшей школе их используют для координации научных исследований, оперативного обмена информацией между участниками проектов, обучения на расстоянии, проведения консультаций. В системе школьного образования — для повышения эффективности самостоятельной деятельности учащихся, связанной с разнообразными видами творческих работ, включая и учебную деятельность, на основе широкого использования исследовательских методов, свободного доступа к базам данных, обмена информацией с партнерами как внутри страны, так и за рубежом.

5. Что такое пропускная способность канала передачи информации?

Пропускная способность — метрическая характеристика, показывающая соотношение предельного количества проходящих единиц (информации, предметов, объёма) в единицу времени через канал, систему, узел.

В информатике определение пропускной способности обычно применяется к каналу связи и определяется максимальным количеством переданной/полученной информации за единицу времени.

Пропускная способность — один из важнейших с точки зрения пользователей факторов. Она оценивается количеством данных, которые сеть в пределе может передать за единицу времени от одного подсоединенного к ней устройства к другому.

Скорость передачи информации зависит в значительной степени от скорости её создания (производительности источника), способов кодирования и декодирования. Наибольшая возможная в данном канале скорость передачи информации называется его пропускной способностью. Пропускная способность канала, по определению, есть скорость передачи информации при использовании «наилучших» (оптимальных) для данного канала источника, кодера и декодера, поэтому она характеризует только канал.

5. В каких единицах измеряется пропускная способность каналов передачи информации?

Может измеряться в различных, иногда сугубо специализированных, единицах — штуки, бит/сек, тонны, кубические метры и т. д.

Источник

Способ передачи информации по линиям связи

7. ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

7.1. Каналы связи

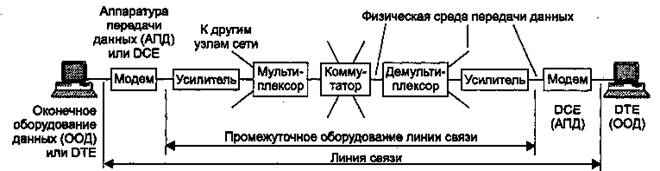

Линия связи, ( line ) (рис. 21) состоит в общем случае из физической среды, по которой передаются электрические информационные сигналы, аппаратуры передачи данных и промежуточной аппаратуры. Синонимом термина линия связи является термин канал связи ( channel ).

Рис. 21. Состав линии связи

Физическая среда передачи данных ( medium ) может представлять собой кабель, то есть набор проводов, изоляционных и защитных оболочек и соединительных разъемов, а также земную атмосферу или космическое пространство, через которые распространяются электромагнитные волны.

В зависимости от среды передачи данных линии связи разделяются на следующие (рис. 22):

· кабельные (медные и волоконно-оптические);

· радиоканалы наземной и спутниковой связи.

Рис. 22. Типы линий связи

Проводные ( воздушные) линии связи представляют собой провода без каких-либо изолирующих или экранирующих оплеток, проложенные между столбами и висящие в воздухе. По таким линиям связи традиционно передаются телефонные или телеграфные сигналы. Скоростные качества и помехозащищенность этих линий минимальна. Сегодня проводные линии связи быстро вытесняются кабельными .

Кабельные линии представляют собой достаточно сложную конструкцию. Кабель состоит из проводников, заключенных в несколько слоев изоляции: электрической, электромагнитной, механической, а также климатической. Кроме того, кабель может быть оснащен разъемами, позволяющими быстро выполнять присоединение к нему различного оборудования. В компьютерных сетях применяются три основных типа кабеля: кабели на основе скрученных пар медных проводов, коаксиальные кабели с медной жилой, а также волоконно-оптические кабели.

Скрученная пара проводов называется витой парой ( twisted pair ). Витая пара существует в экранированном варианте ( Shielded Twistedpair , STP) и неэкранированном ( Unshielded TwistedPair , UTP). Скручивание проводов снижает влияние внешних помех на полезные сигналы, передаваемые по кабелю. Коаксиальный кабель ( coaxial ) имеет несимметричную конструкцию и состоит из внутренней медной жилы и оплетки, отделенной от жилы слоем изоляции. Существует несколько типов коаксиального кабеля, отличающихся характеристиками и областями применения — для локальных сетей, глобальных сетей, кабельного телевидения и т.п. Волоконно-оптический кабель ( opticalfiber ) состоит из тонких (5-60 мкм) волокон, по которым распространяются световые сигналы. Это наиболее качественный тип кабеля — он обеспечивает передачу данных с очень высокой скоростью (до 10 Гбит/ с и выше) и к тому же лучше других обеспечивает защиту данных от внешних помех.

Радиоканалы наземной и спутниковой связи образуются с помощью передатчика и приемника радиоволн. Существует большое количество различных типов каналов. Диапазоны коротких, средних и длинных волн (KB, СВ и ДВ), называемые также диапазонами амплитудной модуляции ( Amplitude Modulation , AM), обеспечивают дальнюю связь, но при невысокой скорости передачи данных. Более скоростными являются каналы, работающие на диапазонах ультракоротких волн (УКВ), для которых характерна частотная модуляция ( Frequency Modulation , FM), а также диапазонах сверхвысоких частот (СВЧ или microwaves ). В диапазоне СВЧ (свыше 4 ГГц) сигналы уже не отражаются ионосферой Земли и, для устойчивой связи, требуется наличие прямой видимости между передатчиком и приемником. Поэтому такие частоты используют либо спутниковые, либо радиорелейные каналы.

В компьютерных сетях сегодня применяются практически все описанные типы физических сред передачи данных, но наиболее перспективными являются волоконно-оптические. Спутниковые каналы и радиосвязь используются в тех случаях, когда кабельные связи применить нельзя — например, при прохождении канала через малонаселенную местность или же для связи с мобильным пользователем сети.

Аппаратура передачи данных ( АПД или DCE — Data Circuit terminating Equipment ) непосредственно связывает компьютеры или локальные сети и является, таким образом, пограничным оборудованием. Примерами DCE являются модемы, терминальные адаптеры сетей ISDN, оптические модемы, устройства подключения к цифровым каналам. Обычно DCE работает на физическом уровне, отвечая за передачу и прием сигнала нужной формы и мощности в физическую среду.

Аппаратура пользователя линии связи, вырабатывающая данные и подключаемая непосредственно к аппаратуре передачи данных, обобщенно носит название оконечное оборудование данных ( ООД или DTE — Data Terminal Equipment ). Примером DTE могут служить компьютеры или маршрутизаторы локальных сетей. Эту аппаратуру не включают в состав линии связи.

Промежуточная аппаратура обычно используется на линиях связи большой протяженности и решает две основные задачи:

- улучшение качества сигнала;

- создание постоянного составного канала связи между двумя абонентами сети.

В глобальных сетях необходимо обеспечить качественную передачу сигналов на большие расстояния. Поэтому без усилителей сигналов, установленных через определенные расстояния, построить территориальную линию связи невозможно.

Промежуточная аппаратура канала связи прозрачна для пользователя. В действительности промежуточная аппаратура образует сложную сеть, которую называют первичной сетью, так как сама по себе она никаких высокоуровневых служб не поддерживает, а только служит основой для построения компьютерных, телефонных или иных сетей.

В зависимости от типа промежуточной аппаратуры все линии связи делятся на аналоговые и цифровые. В аналоговых линиях промежуточная аппаратура предназначена для усиления аналоговых сигналов. Для создания высокоскоростных каналов, которые мультиплексируют несколько низкоскоростных аналоговых абонентских каналов, обычно используется техника частотного мультиплексирования ( Frequency Division Multiplexing , FDM).

В цифровых линиях связи передаваемые сигналы имеют конечное число состояний. С помощью таких сигналов передаются как компьютерные данные, так и оцифрованные речь и изображение. В цифровых каналах связи промежуточная аппаратура улучшает форму импульсов и обеспечивает их ресинхронизацию (то есть восстанавливает период их следования). Промежуточная аппаратура образования высокоскоростных цифровых каналов работает по принципу временного мультиплексирования каналов ( Time Division Multiplexing , TDM), когда каждому низкоскоростному каналу выделяется определенная доля времени (тайм-слот или квант) высокоскоростного канала.

К основным характеристикам линий связи относятся:

- амплитудно-частотная характеристика;

- полоса пропускания;

- затухание;

- помехоустойчивость;

- перекрестные наводки на ближнем конце линии;

- пропускная способность;

- достоверность передачи данных;

- удельная стоимость.

Основными являются пропускная способность и достоверность передачи данных. Они характеризуют как линии связи, так и способ передачи данных.

Из теории гармонического анализа известно, что любой периодический процесс можно представить в виде суммы синусоидальных колебаний различных частот и различных амплитуд (рис. 23). Каждая синусоида называется также гармоникой, а набор всех гармоник называют спектральным разложением исходного сигнала. Непериодические сигналы можно представить интегралом синусоид с непрерывным спектром частот (от 0 до + ∞) (рис. 24).

Рис.23. Представление периодического сигнала суммой синусоид

Рис.24. Спектральное разложение идеального импульса

Искажение передающим каналом синусоиды какой-либо частоты приводит к искажению передаваемого сигнала любой формы, особенно если синусоиды различных частот искажаются неодинаково. В результате сигналы могут плохо распознаваться.

Линия связи искажает передаваемые сигналы из-за того, что ее физические параметры отличаются от идеальных . Так, медные провода всегда представляют собой некоторую комбинацию активного сопротивления, емкостной и индуктивной нагрузки (это наиболее ярко проявляется в области высоких частот). Волоконно-оптический кабель также имеет отклонения, мешающие идеальному распространению света.

Кроме искажений сигналов, вносимых внутренними физическими параметрами линии связи, существуют и внешние помехи. Они создаются различными электрическими двигателями, электронными устройствами, атмосферными явлениями и т. д.

Степень искажения синусоидальных сигналов линиями связи оценивается с помощью таких характеристик, как амплитудно-частотная характеристика и полоса пропускания.

Амплитудно-частотная характеристика (рис. 25) показывает, как затухает амплитуда синусоиды на выходе линии связи по сравнению с амплитудой на ее входе для всех возможных частот передаваемого сигнала.

Рис. 25. Амплитудно-частотная характеристика

Знание амплитудно-частотной характеристики реальной линии позволяет определить форму выходного сигнала для любого входного сигнала.

Полоса пропускания ( bandwidth ) — это непрерывный диапазон частот, для которого отношение амплитуды выходного сигнала к входному превышает некоторый заранее заданный предел (обычно 0,5). То есть определяет диапазон частот синусоидального сигнала, которые передаются без значительных искажений. Этот параметр зависит от типа лин ии и ее протяженности.

Пропускная способность ( throughput ) линии характеризует максимально возможную скорость передачи данных по линии связи. Пропускная способность измеряется в битах в секунду — бит/с, а также в производных единицах, таких как килобит секунду (Кбит/с), мегабит в секунду (Мбит/с), гигабит в секунду (Гбит/с) и т. д.

Пропускная способность линий связи и коммуникационного сетевого оборудования традиционно измеряется в битах в секунду, а не в байтах в секунду. Это связано с тем, что данные в сетях передаются последовательно. Такие единицы измерения, как килобит, мегабит или гигабит, в сетевых технологиях строго соответствуют степеням 10 (килобит — это 1000 бит, а мегабит — это 1 000 000 бит).

Пропускная способность линии связи зависит не только от ее характеристик, таких как амплитудно-частотная характеристика, но и от спектра передаваемых сигналов. Если значимые гармоники сигнала попадают в полосу пропускания линии, то такой сигнал будет хорошо передаваться данной линией связи и приемник сможет правильно распознать информацию, отправленную по линии передатчиком (рис. 26).

Рис. 26. Соответствие между полосой пропускания линии связи и спектром сигнала

Выбор способа представления дискретной информации в виде сигналов, подаваемых на линию связи, называется физическим или линейным кодированием.

Теория информации говорит, что любое различимое и непредсказуемое изменение принимаемого сигнала несет в себе информацию. Так большинство способов кодирования используют изменение какого-либо параметра периодического сигнала — частоты, амплитуды и фазы синусоиды или же знак потенциала последовательности импульсов. Периодический сигнал, параметры которого изменяются, называют несущим сигналом или несущей частотой.

Количество изменений информационного параметра несущего периодического сигнала в секунду измеряется в бодах ( baud ). Период времени между соседними изменениями информационного сигнала называется тактом работы передатчика. Пропускная способность линии в битах в секунду в общем случае не совпадает с числом бод, это соотношение зависит от способа кодирования.

На пропускную способность линии оказывает влияние не только физическое, но и логическое кодирование. Логическое кодирование выполняется до физического кодирования и подразумевает замену бит исходной информации новой последовательностью бит, несущей ту же информацию, но обладающей дополнительными свойствами. Другим примером логического кодирования может служить шифрация данных, обеспечивающая их конфиденциальность при передаче через общественные каналы связи.

Чем выше частота несущего периодического сигнала, тем больше информации в единицу времени передается по линии и тем выше пропускная способность линии при фиксированном способе физического кодирования. Однако с увеличением частоты периодического несущего сигнала увеличивается его ширина спектра. Чем больше несоответствие между полосой пропускания линии и шириной спектра передаваемых информационных сигналов, тем больше сигналы искажаются и тем вероятнее ошибки в распознавании информации принимающей стороной, а значит, скорость передачи информации оказывается меньше.

Связь между полосой пропускания лин ии и ее максимально возможной пропускной способностью, вне зависимости от принятого способа физического кодирования, установил Клод Шеннон:

где С – максимальная пропускная способность линии, бит/с;

F – ширина полосы пропускания линии, Гц ;

РС – мощность сигнала;

РШ – мощность шума.

Из этого соотношения видно, что хотя теоретического предела пропускной способности линии с фиксированной полосой пропускания не существует. Однако повышение мощности передатчика ведет к значительному увеличению его габаритов и стоимости. Снижение уровня шума требует применения специальных кабелей с хорошими защитными экранами, что весьма дорого, а также снижения шума в передатчике и промежуточной аппаратуре, чего достичь весьма не просто. К тому же при достаточно типичном исходном отношении мощности сигнала к мощности шума в 100 раз повышение мощности передатчика в 2 раза даст только 15 % увеличения пропускной способности линии.

Близким по сути к формуле Шеннона является соотношение, полученное Найквистом, которое также определяет максимально возможную пропускную способность линии связи:

где М — количество различимых состояний информационного параметра.

Хотя формула Найквиста явно не учитывает наличие шума, косвенно его влияние отражается в выборе количества состояний информационного сигнала. Для повышения пропускной способности канала увеличивают это количество до значительных величин, но на практике оно ограничено из-за шума на линии.

Помехоустойчивость линии определяет ее способность уменьшать уровень помех, создаваемых во внешней среде, на внутренних проводниках. Помехоустойчивость линии зависит от типа используемой физической среды, а также от экранирующих и подавляющих помехи средств самой линии. Наименее помехоустойчивыми являются радиолинии, хорошей устойчивостью обладают кабельные линии и отличной — волоконно-оптические линии.

Перекрестные наводки на ближнем конце ( Near End Cross Talk — NEXT) определяют помехоустойчивость кабеля к внутренним источникам помех, когда электромагнитное поле сигнала, передаваемого выходом передатчика по одной паре проводников, наводит на другую пару проводников сигнал помехи. Показатель NEXT, выраженный в децибелах:

В связи с тем, что в некоторых новых технологиях используется передача данных одновременно по нескольким витым парам, в последнее время стал применяться показатель PowerSUM , являющийся модификацией показателя NEXT. Этот показатель отражает суммарную мощность перекрестных наводок от всех передающих пар в кабеле.

Достоверность передачи данных или интенсивность битовых ошибок ( Bit Error Rate , BER) характеризует вероятность искажения для каждого передаваемого бита данных. Величина BER для каналов связи составляет, как правило, 10 -4 -10 -6 , в оптоволоконных линиях связи — 10 -9 . Значение достоверности передачи данных, например, в 10 -4 говорит о том, что в среднем из 10 000 бит искажается значение одного бита.

Источник