- Протоколы передачи данных: что это, какие бывают и в чём различия?

- Авторизуйтесь

- Протоколы передачи данных: что это, какие бывают и в чём различия?

- IP — Internet Protocol

- TCP/IP — Transmission Control Protocol/Internet Protocol

- UDP — User Datagram Protocol

- FTP — File Transfer Protocol

- HTTP — HyperText Transfer Protocol

- NTP — Network Time Protocol

- SSH — Secure SHell

- Протокол HTTP и способы передачи данных на сервер

- Протокол HTTP и способы передачи данных на сервер

- Форма запроса клиента

- Методы

- Что такое TCP/IP и как работает этот протокол

- Что такое TCP/IP

- Уровни модели TCP/IP

- Канальный (сетевой интерфейс)

- Межсетевой (Internet Layer)

- Транспортный уровень (Transport Layer)

- Прикладной уровень (Application Layer)

- Порты и сокеты – что это и зачем они нужны

- Преобразование IP-адресов в символьные адреса

Протоколы передачи данных: что это, какие бывают и в чём различия?

Авторизуйтесь

Протоколы передачи данных: что это, какие бывают и в чём различия?

Интернет очень большой и комплексный. Но на базовом уровне это всего лишь связь между различными компьютерами (не только персональными). Эта связь представляет из себя сетевые протоколы передачи данных — набор правил, который определяет порядок и особенности передачи информации для конкретных случаев.

Протоколов большое множество. Про основные из них рассказано далее.

IP — Internet Protocol

Протокол передачи, который первым объединил отдельные компьютеры в единую сеть. Самый примитивный в этом списке. Он является ненадёжным, т. е. не подтверждает доставку пакетов получателю и не контролирует целостность данных. По протоколу IP передача данных осуществляется без установки соединения.

Основная задача этого протокола — маршрутизация датаграмм, т. е. определение пути следования данных по узлам сети.

Популярная версия на текущий момент — IPv4 с 32-битными адресами. Это значит, что в интернете могут хранится 4.29 млрд адресов IPv4. Число большое, но не бесконечное. Поэтому существует версия IPv6, которая поможет решить проблему переполнения адресов, ведь уникальных IPv6 будет 2 ^ 128 адресов (число с 38 знаками).

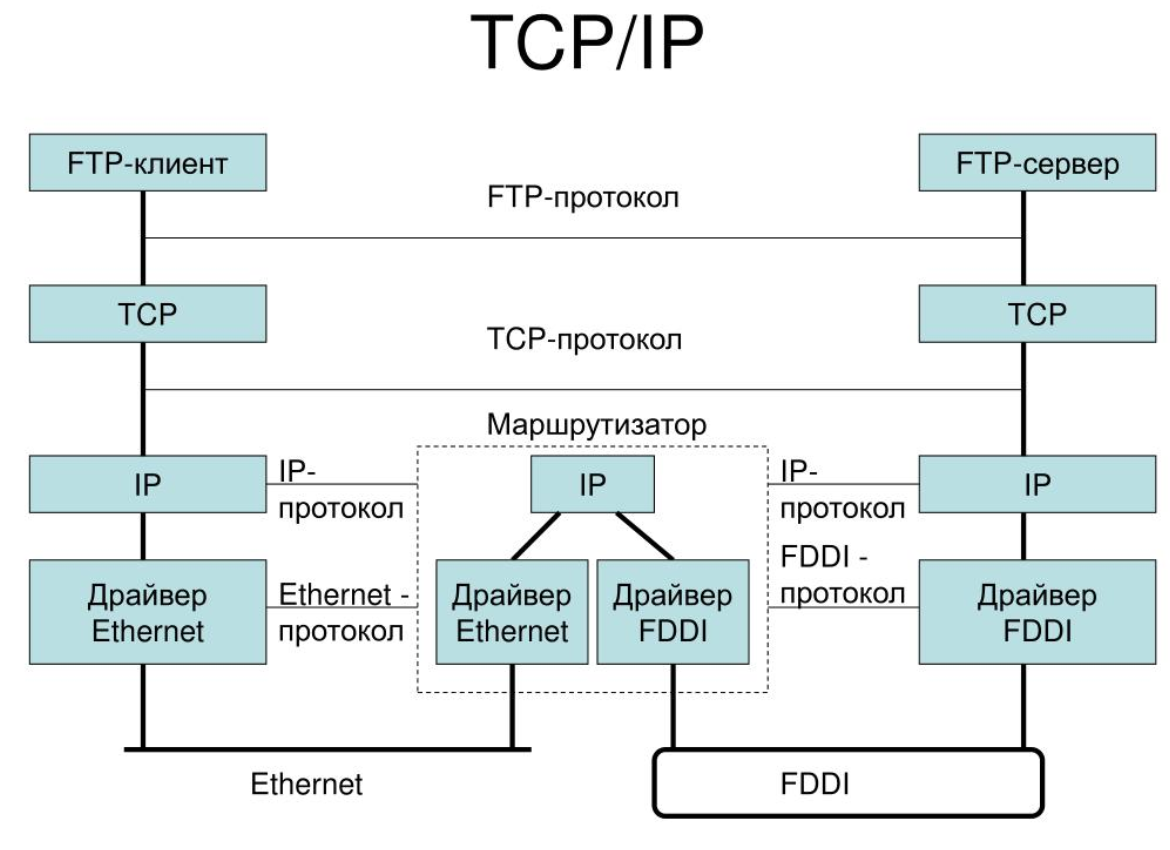

TCP/IP — Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Это стек протоколов TCP и IP. Первый обеспечивает и контролирует надёжную передачу данных и следит за её целостностью. Второй же отвечает за маршрутизацию для отправки данных. Протокол TCP часто используется более комплексными протоколами.

UDP — User Datagram Protocol

Протокол, обеспечивающий передачу данных без предварительного создания соединения между ними. Этот протокол является ненадёжным. В нём пакеты могут не только не дойти, но и прийти не по порядку или вовсе продублироваться.

Основное преимущество UDP протокола заключается в скорости доставки данных. Именно поэтому чувствительные к сетевым задержкам приложения часто используют этот тип передачи данных.

FTP — File Transfer Protocol

Протокол передачи файлов. Его использовали ещё в 1971 году — задолго до появления протокола IP. На текущий момент этим протоколом пользуются при удалённом доступе к хостингам. FTP является надёжным протоколом, поэтому гарантирует передачу данных.

Этот протокол работает по принципу клиент-серверной архитектуры. Пользователь проходит аутентификацию (хотя в отдельных случаях может подключаться анонимно) и получает доступ к файловой системе сервера.

Это не только система доменных имён (Domain Name System), но и протокол, без которого эта система не смогла бы работать. Он позволяет клиентским компьютерам запрашивать у DNS-сервера IP-адрес какого-либо сайта, а также помогает обмениваться базами данных между серверами DNS. В работе этого протокола также используются TCP и UDP.

HTTP — HyperText Transfer Protocol

Изначально протокол передачи HTML-документов. Сейчас же он используется для передачи произвольных данных в интернете. Он является протоколом клиент-серверного взаимодействия без сохранения промежуточного состояния. В роли клиента чаще всего выступает веб-браузер, хотя может быть и, например, поисковый робот. Для обмена информацией протокол HTTP в большинстве случаев использует TCP/IP.

HTTP имеет расширение HTTPS, которое поддерживает шифрование. Данные в нём передаются поверх криптографического протокола TLS.

NTP — Network Time Protocol

Не все протоколы передачи нужны для обмена классического вида информацией. NTP — протокол для синхронизации локальных часов устройства со временем в сети. Он использует алгоритм Марзулло. Благодаря нему протокол выбирает более точный источник времени. NTP работает поверх UDP — поэтому ему удаётся достигать большой скорости передачи данных. Протокол достаточно устойчив к изменениям задержек в сети.

Последняя версия NTPv4 способна достигать точности 10мс в интернете и до 0,2мс в локальных сетях.

SSH — Secure SHell

Протокол для удалённого управления операционной системой с использованием TCP. В SSH шифруется весь трафик, причём с возможностью выбора алгоритма шифрования. В основном это нужно для передачи паролей и другой важной информации.

Также SSH позволяет обрабатывать любые другие протоколы передачи. Это значит, что кроме удалённого управления компьютером, через протокол можно пропускать любые файлы или даже аудио/видео поток.

SSH часто применяется при работе с хостингами, когда клиент может удалённо подключиться к серверу и работать уже оттуда.

Источник

Протокол HTTP и способы передачи данных на сервер

Протокол HTTP и способы передачи данных на сервер

Internet построен по многоуровневому принципу, от физического уровня, связанного с физическими аспектами передачи двоичной информации, и до прикладного уровня, обеспечивающего интерфейс между пользователем и сетью.

HTTP (HyperText Transfer Protocol, протокол передачи гипертекста ) – это протокол прикладного уровня, разработанный для обмена гипертекстовой информацией в Internet.

HTTP предоставляет набор методов для указания целей запроса, отправляемого серверу . Эти методы основаны на дисциплине ссылок, где для указания ресурса, к которому должен быть применен данный метод, используется универсальный идентификатор ресурсов (Universal Resource Identifier) в виде местонахождения ресурса (Universal Resource Locator, URL ) или в виде его универсального имени (Universal Resource Name, URN ).

Сообщения по сети при использовании протокола HTTP передаются в формате, схожем с форматом почтового сообщения Internet (RFC-822) или с форматом сообщений MIME (Multiperposal Internet Mail Exchange).

HTTP используется для коммуникаций между различными пользовательскими программами и программами-шлюзами, предоставляющими доступ к существующим Internet-протоколам, таким как SMTP (протокол электронной почты), NNTP (протокол передачи новостей), FTP (протокол передачи файлов), Gopher и WAIS. HTTP разработан для того, чтобы позволять таким шлюзам через промежуточные программы- серверы (proxy) передавать данные без потерь.

Протокол реализует принцип запрос/ответ . Запрашивающая программа – клиент инициирует взаимодействие с отвечающей программой – сервером и посылает запрос, содержащий:

- метод доступа;

- адрес URI;

- версию протокола;

- сообщение (похожее по форме на MIME) с информацией о типе передаваемых данных, информацией о клиенте , пославшем запрос, и, возможно, с содержательной частью (телом) сообщения.

Ответ сервера содержит:

- строку состояния, в которую входит версия протокола и код возврата (успех или ошибка);

- сообщение (в форме, похожей на MIME), в которое входит информация сервера , метаинформация (т.е. информация о содержании сообщения) и тело сообщения.

В протоколе не указывается, кто должен открывать и закрывать соединение между клиентом и сервером . На практике соединение, как правило, открывает клиент , а сервер после отправки ответа инициирует его разрыв.

Давайте рассмотрим более подробно, в какой форме отправляются запросы на сервер .

Форма запроса клиента

Клиент отсылает серверу запрос в одной из двух форм: в полной или сокращенной. Запрос в первой форме называется соответственно полным запросом , а во второй форме – простым запросом.

Простой запрос содержит метод доступа и адрес ресурса. Формально это можно записать так:

В качестве метода могут быть указаны GET , POST , HEAD , PUT , DELETE и другие. О наиболее распространенных из них мы поговорим немного позже. В качестве запрашиваемого URI чаще всего используется URL -адрес ресурса.

Пример простого запроса :

Здесь GET – это метод доступа, т.е. метод, который должен быть применен к запрашиваемому ресурсу, а http://phpbook.info/ – это URL -адрес запрашиваемого ресурса.

Полный запрос содержит строку состояния, несколько заголовков (заголовок запроса, общий заголовок или заголовок содержания) и, возможно, тело запроса. Формально общий вид полного запроса можно записать так:

Квадратные скобки здесь обозначают необязательные элементы заголовка, через вертикальную черту перечислены альтернативные варианты. Элемент содержит метод запроса и URI ресурса (как и простой запрос ) и, кроме того, используемую версию протокола HTTP . Например, для вызова внешней программы можно задействовать следующую строку состояния:

В данном случае используется метод POST и протокол HTTP версии 1.0.

В обеих формах запроса важное место занимает URI запрашиваемого ресурса. Чаще всего URI используется в виде URL -адреса ресурса. При обращении к серверу можно применять как полную форму URL , так и упрощенную.

Полная форма содержит тип протокола доступа, адрес сервера ресурса и адрес ресурса на сервере (рисунок 4.2).

В сокращенной форме опускают протокол и адрес сервера , указывая только местоположение ресурса от корня сервера . Полную форму используют, если возможна пересылка запроса другому серверу . Если же работа происходит только с одним сервером , то чаще применяют сокращенную форму.

Рис. 4.2. Полная форма URL

Далее мы рассмотрим наиболее распространенные методы отправки запросов .

Методы

Как уже говорилось, любой запрос клиента к серверу должен начинаться с указания метода. Метод сообщает о цели запроса клиента . Протокол HTTP поддерживает достаточно много методов, но реально используются только три: POST , GET и HEAD . Метод GET позволяет получить любые данные, идентифицированные с помощью URI в запросе ресурса. Если URI указывает на программу, то возвращается результат работы программы, а не ее текст (если, конечно, текст не есть результат ее работы). Дополнительная информация, необходимая для обработки запроса, встраивается в сам запрос (в строку статуса). При использовании метода GET в поле тела ресурса возвращается собственно затребованная информация (текст HTML-документа, например).

Существует разновидность метода GET – условный GET . Этот метод сообщает серверу о том, что на запрос нужно ответить, только если выполнено условие, содержащееся в поле if-Modified-Since заголовка запроса. Если говорить более точно, то тело ресурса передается в ответ на запрос, если этот ресурс изменялся после даты, указанной в if-Modified-Since.

Метод HEAD аналогичен методу GET , только не возвращает тело ресурса и не имеет условного аналога. Метод HEAD используют для получения информации о ресурсе. Это может пригодиться, например, при решении задачи тестирования гипертекстовых ссылок.

Метод POST разработан для передачи на сервер такой информации, как аннотации ресурсов, новостные и почтовые сообщения, данные для добавления в базу данных, т.е. для передачи информации большого объема и достаточно важной. В отличие от методов GET и HEAD , в POST передается тело ресурса, которое и является информацией, получаемой из полей форм или других источников ввода.

До сих пор мы только теоретизировали, знакомились с основными понятиями. Теперь пора научиться использовать все это на практике. Далее в лекции мы рассмотрим, как посылать запросы серверу и как обрабатывать его ответы.

Источник

Что такое TCP/IP и как работает этот протокол

Протокол TCP/IP – это целая сетевая модель, описывающая способ передачи данных в цифровом виде. На правилах, включенных в нее, базируется работа интернета и локальных сетей независимо от их назначения и структуры.

Что такое TCP/IP

Произошло наименование протокола от сокращения двух английских понятий – Transmission Control Protocol и Internet Protocol. Набор правил, входящий в него, позволяет обрабатывать как сквозную передачу данных, так и другие детали этого механизма. Сюда входит формирование пакетов, способ их отправки, получения, маршрутизации, распаковки для передачи программному обеспечению.

Стек протоколов TCP/IP был создан в 1972 году на базе NCP (Network Control Protocol), в январе 1983 года он стал официальным стандартом для всего интернета. Техническая спецификация уровней взаимодействия описана в документе RFC 1122.

В составе стека есть и другие известные протоколы передачи данных – UDP, FTP, ICMP, IGMP, SMTP. Они представляют собой частные случаи применения технологии: например, у SMTP единственное предназначение заключается в отправке электронных писем.

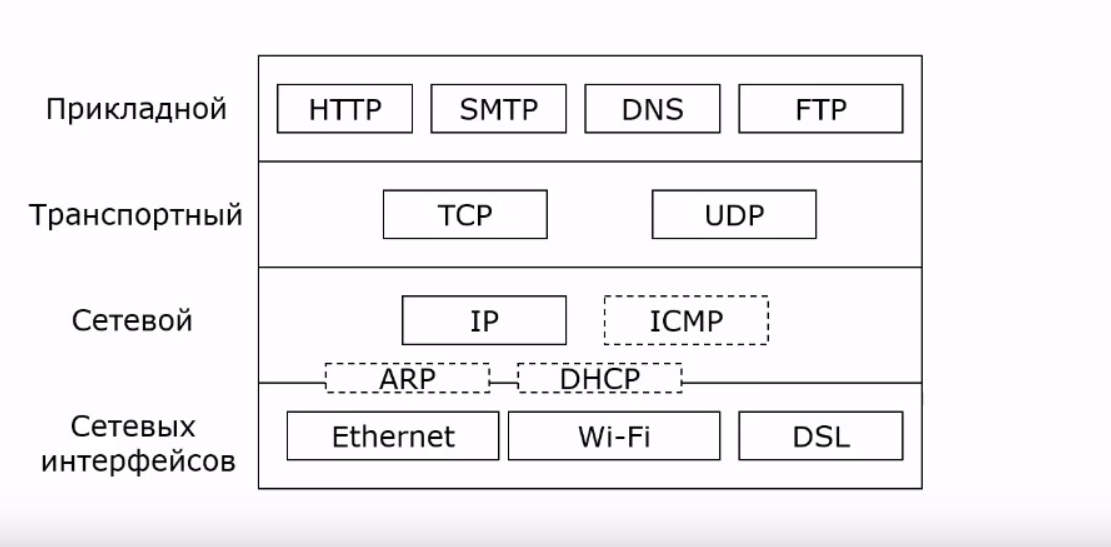

Уровни модели TCP/IP

Протокол TCP/IP основан на OSI и так же, как предшественник, имеет несколько уровней, которые и составляют его архитектуру. Всего выделяют 4 уровня – канальный (интерфейсный), межсетевой, транспортный и прикладной.

Канальный (сетевой интерфейс)

Аппаратный уровень обеспечивает взаимодействие сетевого оборудования Ethernet и Wi-Fi. Он соответствует физическому из предыдущего стандарта OSI. Здесь задача состоит в кодировании информации, ее делению на пакеты и отправке по нужному каналу. Также измеряются параметры сигнала вроде задержки ответа и расстояния между хостами.

Межсетевой (Internet Layer)

Интернет состоит из множества локальных сетей, объединенных между собой как раз за счет протокола связи TCP/IP. Межсетевой уровень регламентирует взаимодействие между отдельными подсетями. Маршрутизация осуществляется путем обращения к определенному IP-адресу с использованием маски.

Если хосты находятся в одной подсети, маркируемой одной маской, данные передаются напрямую. В противном случае информация «путешествует» по целой цепочке промежуточных звеньев, пока не достигнет нужной точки. Назначение IP-адреса проводится по стандарту IPv4 или IPv6 (они не совместимы между собой).

Транспортный уровень (Transport Layer)

Следующий уровень отвечает за контроль доставки, чтобы не возникало дублей пакетов данных. В случае обнаружения потерь или ошибок информация запрашивается повторно. Такой подход дает возможность полностью автоматизировать процессы независимо от скорости и качества связи между отдельными участками интернета или внутри конкретной подсети.

Протокол TCP отличается большей достоверностью передачи данных по сравнению с тем же UDP, который подходит только для передачи потокового видео и игровой графики. Там некритичны потери части пакетов, чего нельзя сказать о копировании программных файлов и документов. На этом уровне данные не интерпретируются.

Прикладной уровень (Application Layer)

Здесь объединены 3 уровня модели OSI – сеансовый, представления и прикладной. На него ложатся задачи по поддержанию сеанса связи, преобразованию данных, взаимодействию с пользователем и сетью. На этом уровне применяются стандарты интерфейса API, позволяющего передавать команды на выполнение определенных задач.

Возможно и использование «производных» протоколов. Например, для открытия сайтов используется HTTPS, при отправке электронной почты – SMTP, для назначения IP-адресов – DHCP. Такой подход упрощает программирование, снижает нагрузку на сеть, увеличивает скорость обработки команд и передачи данных.

Порты и сокеты – что это и зачем они нужны

Процессы, работающие на прикладном уровне, «общаются» с транспортным, но они видны ему как «черные ящики» с зашифрованной информацией. Зато он понимает, на какой IP-адрес адресованы данные и через какой порт надо их принимать. Этого достаточно для точного распределения пакетов по сети независимо от месторасположения хостов. Порты с 0 до 1023 зарезервированы операционными системами, остальные, в диапазоне от 1024 до 49151, условно свободны и могут использоваться сторонними приложениями.

Комбинация IP-адреса и порта называется сокетом и используется при идентификации компьютера. Если первый критерий уникален для каждого хоста, второй обычно фиксирован для определенного типа приложений. Так, получение электронной почты проходит через 110 порт, передача данных по протоколу FTP – по 21, открытие сайтов – по 80.

Преобразование IP-адресов в символьные адреса

Технология активно используется для назначения буквенно-цифровых названий веб-ресурсов. При вводе домена в адресной строке браузера сначала происходит обращение к специальному серверу DNS. Он всегда прослушивает порт 53 у всех компьютеров, которые подключены к интернету, и по запросу преобразует введенное название в стандартный IP-адрес.

После определения точного местонахождения файлов сайта включается обычная схема работы – от прикладного уровня с кодированием данных до обращения к физическому оборудованию на уровне сетевых интерфейсов. Процесс называется инкапсуляцией информации. На принимающей стороне происходит обратная процедура – декапсуляция.

Источник