БЛОГ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

Блог судового электромеханика. Электроника, электромеханика и автоматика на судне. Обучение и практика. В помощь студентам и специалистам

04.10.2014

Параллельная работа генераторов переменного тока

Параллельная работа генераторов переменного тока требует соблюдения более сложных условий, чем параллельная работа генераторов постоянного тока.

Для включения синхронного генератора параллельно с другим необходимо:

1) равенство напряжений работающего и подключаемого генераторов;

2) равенство их частот;

3) совпадение порядка чередования фаз;

4) равенство углов сдвига между э. д. с. каждого генератору и напряжением на шинах.

Последнее условие сводится к геометрически одинаковому наложению роторов генераторов относительно обмоток своих статоров.

Процесс приведения генераторов в такое состояние, при котором все перечисленные условия будут выполнены, называется синхронизацией генераторов.

Если генераторы синхронизированы, то включение их на параллельную работу протекает спокойно, без появления в системе каких-либо дополнительных толчков тока. Если хотя бы одно из условий не выдержано, то между генераторами появляются значительные уравнительные токи, которые не позволяют осуществить параллельную работу генераторов, а в некоторых случаях могут даже вызвать их повреждение.

Рассмотрим параллельную работу двух синхронных генераторов.

Если генераторы одинаковы, электродвижущие силы и скорости вращения их равны, то при отсутствии внешней нагрузки (т. е. при холостом ходе) в цепи обмоток статоров генераторов тока не будет, так как э д. с. взаимно уравновешиваются.

При включении внешней нагрузки оба генератора начнут отдавать одинаковую, мощность. При индуктивной нагрузке напряжение каждого уменьшится на одну и ту же величину, причем между э. д. с. генератора и его напряжением появится некоторый сдвиг, по фазе определяемый углом δ. Мощность, отдаваемая генератором во внешнюю цепь, пропорциональна этому углу.

Предположим, что мы увеличили возбуждение, а следовательно, и э. д. с. первого генератора и уменьшили возбуждение второго так, что общее напряжение генераторов осталось прежним.

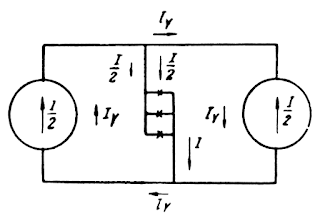

Так как мощность, развиваемая первичными двигателями, осталась неизменной, то как общая мощность, так и мощности, отдаваемые каждым из генераторов, также не изменились. Не изменился и ток внешней нагрузки: I — общий и I/2 — для каждого генератора.

Вместе с тем, так как э. д. с. обоих генераторов уже не равны, то между генераторами появится уравнительный ток Iу, протекающий только по цепи генераторов. Распределение токов в этом случае показано на рис. 1.

Как видим, ток в первом генераторе будет равен геометрической сумме токов внешней нагрузки I/2 и уравнительного Iу, а во втором — геометрической их разности.

Индуктивные сопротивления обмоток статоров генераторов значительно больше их активных сопротивлений. В связи с этим уравнительный ток будет отставать от разности э. д. с. генераторов почти на 90°.

При этом условии при сложении токов в первом генераторе и вычитании их во втором результирующий ток будет отставать от напряжения в каждом генераторе на различный угол.

Иными словами, каждый из генераторов будет работать при своем коэффициенте мощности, отличном от коэффициента мощности внешней сети. Если активная мощность, потребляемая внешней нагрузкой, близка к суммарной мощности обоих генераторов, то у перевозбужденного генератора действующий ток превысит номинальный ток генератора, чего допускать нельзя (перегрузка по току).

Отсюда следует, что при параллельной работе синхронных генераторов необходимо стремиться к тому, чтобы все генераторы работали с одним и тем же коэффициентом мощности, равным коэффициенту мощности сети.

Предположим теперь, что не изменяя возбуждения воздействием на регулятор первичного двигателя первого генератора, мы увеличили ему подачу топлива. В этом случае первичный двигатель разовьет увеличенный вращающий момент, под влиянием которого ротор первого генератора забежит вперед относительно ротора второго генератора, вращаясь в дальнейшем с прежней синхронной скоростью. Вследствие расхождения по фазе электродвижущих сил генераторов в их цепи возникнет разность э. д. с., под влиянием которой появится уравнительный ток.

Но уравнительный ток по своей фазе будет почти совпадать с э. д. с. первого генератора, т. е. явится для него током нагрузки, и будет почти противоположным э. д. с. второго генератора (будет уменьшать его нагрузку). В этом случае каждый из генераторов будет нести нагрузку, пропорциональную вращающему моменту, развиваемую его первичным двигателем.

При этом полюса более нагруженного генератора будут в пространстве находиться впереди полюсов менее нагруженного. Последнее обстоятельство равносильно тому, что у более нагруженного генератора угол сдвига фаз между э. д. с. и напряжением δ1 больше, чем у менее нагруженного δ2.

Следует отметить, что параллельная работа синхронных генераторов проходит устойчиво только при определенных значениях угла δ. Наиболее устойчива она при угле δ, равном 0°, что соответствует холостой работе генераторов; при угле, равном 90°, генератор выпадает из синхронизма и параллельная работа становится невозможной.

Неизменность угла δ зависит от постоянства скорости вращения первичного двигателя. При колебании скорости вращения вследствие изменения нагрузки или по каким-либо другим причинам угол δ может измениться до недопустимой величины. Поэтому надежность и устойчивость параллельной работы синхронных генераторов в значительной мере зависит от качества работы регуляторов оборотов первичных двигателей.

Необходимое для перераспределения нагрузок генераторов дистанционное управление подачей топлива первичным двигателям обеспечивается применением регуляторов с серводвигателем или с электромагнитным приводом клапанов подачи топлива. При включении напряжения серводвигатель или соленоид открывает клапан подачи топлива или пара. Степень открытия клапана, а следовательно, и количество подаваемого топлива регулируется продолжительностью включения серводвигателя или числом включенных соленоидов.

У синхронных генераторов с самовозбуждением и саморегулированием напряжения величина тока возбуждения, зависит от тока в цепи статора. В свою очередь при параллельной работе синхронных генераторов изменение тока возбуждения генератора влияет на величину его реактивного тока. Отсюда вытекает, что при параллельной работе синхронных генераторов с самовозбуждением и саморегулированием напряжения необходимо принимать специальные меры для обеспечения правильного распределения реактивного тока между ними.

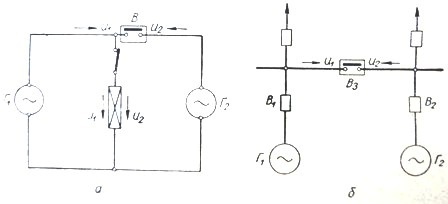

В качестве такого мероприятия у генераторов одинаковой мощности предусматривают уравнительное соединение между их обмотками возбуждения (на стороне постоянного тока), как это изображено на рис. 2.

При замыкании автоматов генераторов подается ток на катушки контакторов К1 и К2, подключающих обмотки возбуждения к уравнительным шинам.

В результате параллельного соединения обмоток возбуждения любое изменение возбуждения одного генератора отражается и на величине возбуждения второго. Поэтому распределение реактивного тока между ними сохраняется правильным.

При параллельной работе генераторов разной мощности, уравнительное соединение выполняется в цепях схемы регулирования напряжения на стороне переменного тока (рис. 3).

Источник

Параллельная работа генераторов, способы синхронизации

Данный способ в электроснабжении нередко используется для организации электропитания ответственных потребителей. Помимо очевидного увеличения надежности и бесперебойности электроснабжения можно отметить следующие преимущества его применения:

— возможность компенсации роста мощности в часы с наибольшим потреблением электроэнергии; — более равномерное распределение нагрузки на генераторы (особенно актуально для часов пик); — бесперебойность электроснабжения при необходимости проведения плановых и аварийных ремонтов оборудования.

Параллельное включение генератора в сеть предполагает, как и в случае параллельной работе трансформаторов обязательное выполнение определенных условий:

Равенство частот напряжения сети и подключаемого к ней генератора; зависит от частоты вращения электрической машины. Большая разность определяет больший избыток кинетической энергии при включении его в сеть.

При недопустимо большой разнице значений частот (более 0,2 Гц) успешная синхронизация может быть не достигнута; подключаемый генератор может не втянуться в синхронизм.

Равенство напряжений включаемого и работающего генератора (или сети). Успешная синхронизация может быть выполнена при расхождении значений в 5-10%. Регулируется изменением тока в обмотке возбуждения.

Соответствие порядка следования фаз (“фазировка”) включаемого генератора и сети (или рабочего генератора).

Способы синхронизации. Выполнение перечисленных условий может быть реализовано точной синхронизацией или самосинхронизацией.

Первый способ как правило, выполняется в автоматическом или полуавтоматическом режиме — с использованием специальной аппаратуры — синхроскопа. определяющего необходимый момент для параллельного включения добавочного генератора, находящегося в рабочем состоянии.

Высокая точность соответствия состояния параметров подключаемого генератора перечисленным выше требованиям в момент его включения в сеть делает этот способ наиболее предпочтительным в использовании.

Синхронизация генераторов мощностью до 15 МВт может быть выполнена и в ручном режиме; в этом случае должна быть предусмотрена блокировка от несинхронного включения.

К серьезным недостаткам данного способа синхронизации можно отнести относительную его сложность; поэтому, ввод генератора в работу в этом случае должен производиться только высококвалифицированным персоналом. Кроме того, нельзя не учитывать длительность процесса; в аварийных ситуациях, отличающихся нестабильностью частоты, он может занять несколько десятков минут.

Самосинхронизация — способ заключается в использовании невозбужденного вспомогательного генератора с включенным автоматом гашения поля с частотой вращения близкой к частоте вращения генератора сети.

При скольжении в 2-3% производится включение генератора с одновременной подачей возбуждения, после чего происходит постепенное втягивание генератора в синхронизм. Во избежание возникновения недопустимых толчков тока, остаточное напряжение на выводах статорной обмотки должно быть не более 0,3Uном.

Главное преимущество включения генератора без возбуждения в сеть — отсутствие необходимости подгонки рабочих параметров как при описанном выше способе точной синхронизации.

Однако, необходимо учесть и недостаток данного способа: процесс сопровождается снижением напряжения на выводах, что в некоторых случаях может стать причиной нарушения нормального режима работы оборудования.

Кроме того, нельзя не отметить некоторые ограничения использования метода — невозможности использования параллельной работы генератора в качестве источника резервного электроснабжения.

Источник

Параллельная работа генераторов

В результате этого выработка электроэнергии на электростанциях производится несколькими параллельно работающими генераторами и такая совместная их работа имеет много ценных преимуществ.

Параллельная работа генераторов:

1. повышает гибкость эксплуатации оборудования электростанций и подстанций, облегчает проведение планово-предупредительных ремонтов генераторов, основного оборудования и соответствующих РУ при минимуме необходимого резерва.

2. повышает экономичность работы электростанции, так как дает возможность распределять наиболее рационально суточный график нагрузки между агрегатами, чем достигается наилучшее использование мощности и повышается к. п. д.; на ГЭС дает возможность наиболее полно использовать мощность водяного потока в период паводков и летней и зимней межени;

3. повышает надежность и бесперебойность работы электростанций и электроснабжения потребителей.

Рис. 1. Принципиальная схема параллельной работы генераторов

Для увеличения производства и улучшения распределения электроэнергии многие электростанции объединяются для параллельной работы в мощные энергетические системы.

В нормальном режиме эксплуатации генераторы присоединены на общие шины (генераторного или повышенного напряжения) и вращаются синхронно. Их роторы вращаются с одинаковой угловой электрической скоростью

При параллельной работе мгновенные значения напряжений на выводах обоих генераторов должны быть равны по величине и обратны по знаку.

Для подключения генератора на параллельную работу с другим генератором (или с сетью) нужно произвести его синхронизацию, т. е. отрегулировать скорость вращения и возбуждение подключаемого генератора в соответствии с работающим.

Генераторы, работающий и включаемый на параллельную работу, должны быть сфазированы, т. е. иметь одинаковый порядок чередования фаз.

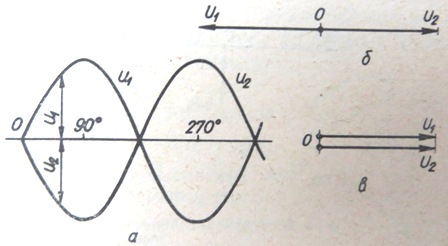

Как видно из рис. 1, при параллельной работе генераторы по отношению друг к другу включены навстречу, т. е. их напряжения U1 и U2 на выключателе будут прямо противоположны. По отношению же к нагрузке генераторы работают согласно, т. е. их напряжения U1 и U2 совпадают. Эти условия параллельной работы генераторов отражены на диаграммах рис. 2.

Рис. 2. Условия включения генераторов на параллельную работу. Напряжения генераторов равны по величине и противоположны по фазе.

Существуют два метода синхронизации генераторов: точная синхронизация и грубая синхронизация, или самосинхронизация.

Условия точной синхронизации генераторов.

При точной синхронизации возбужденный генератор подключают к сети (шинам) выключателем В (рис. 1) при достижении условий синхронизма — равенства мгновенных значений их напряжений U1 = U2

При раздельной работе генераторов их мгновенные фазные напряжения будут соответственно равны:

Отсюда вытекают условия, необходимые для параллельного включения генераторов. Для включаемого и работающего генераторов требуется:

1. равенство действующих значений напряжений U1 = U2

2. равенство угловых частот ω1 = ω2 или f1 = f2

3. совпадение напряжений по фазе ψ1 = ψ2 или Θ= ψ1 -ψ2 =0.

Точное выполнение этих требований создает идеальные условия, которые характеризуются тем, что в момент включения генератора уравнительный ток статора будет равен нулю. Однако следует отметить, что выполнение условий точной синхронизации требует тщательной подгонки сравниваемых величин напряжения частоты и фазных углов напряжения генераторов.

В связи с этим на практике невозможно полностью выполнить идеальные условия синхронизации; они выполняются приближенно, с некоторыми небольшими отклонениями. При невыполнении одного из указанных выше условий, когда U2, на выводах разомкнутого выключателя связи В будет действовать разность напряжений:

Рис. 3. Векторные диаграммы для случаев отклонения от условий точной синхронизации: а — Действующие напряжения генераторов не равны; б — угловые частоты не равны.

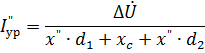

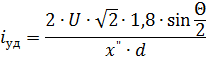

При включении выключателя под действием этой разности потенциалов в цепи потечет уравнительный ток, периодическая составляющая которого в начальный момент будет

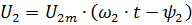

Рассмотрим два случая отклонения от условий точной синхронизации, показанные на диаграмме (рис. 3):

1. действующие напряжения генераторов U1 и U2 не равны, остальные условия соблюдаются;

2. генераторы имеют одинаковые напряжения, но вращаются с разными скоростями, т. е. их угловые частоты ω1 и ω2 не равны, и имеет место несовпадение напряжений по фазе.

Как видно из диаграммы на рис. 3, а, неравенство действующих значений напряжений U1 и U2 обусловливает возникновение уравнительного тока I”ур, который будет почти чисто индуктивным, так как активные сопротивления генераторов и соединительных проводников сети весьма малы и ими пренебрегают. Этот ток не создает толчков активной мощности, а, следовательно, и механических напряжений в деталях генератора и турбины. В связи с этим при включении генераторов на параллельную работу разность напряжений может быть допущена до 5—10%, а в аварийных случаях — до 20%.

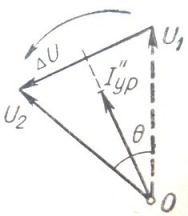

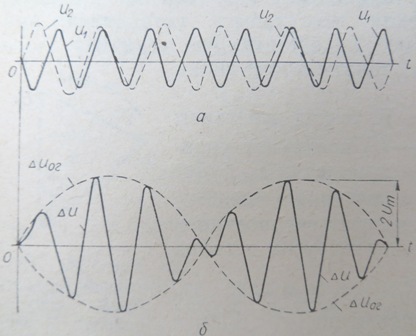

При равенстве действующих значений напряжений U1 = U2, но при расхождении угловых частот Δω=ω1 – ω2 ≠ 0 или Δf=f1 – f2 ≠ 0 происходит смещение векторов напряжений генераторов и сети (или 2-го генератора) на некоторый угол Θ, меняющийся во времени. Напряжения генераторов U1 и U2 в рассматриваемом случае будут отличаться по фазе не на угол 180°, а на угол 180°—Θ (рис. 3, б).

На выводах разомкнутого выключателя В, между точками а и б, будет действовать разность напряжений ΔU. Как и в предыдущем случае, наличие напряжения может быть установлено при помощи электрической лампочки, а действующую величину этого напряжения можно измерить вольтметром, включенным между точками а и б.

Если замкнуть выключатель В, то под действием разности напряжений ΔU возникает уравнительный ток I”ур, который в отношении U2 будет почти чисто активным и при включении генераторов на параллельную работу вызовет сотрясения и механические напряжения в валах и других деталях генератора и турбины.

При ω1 ≠ ω2 синхронизация получается вполне удовлетворительной, если скольжение s0

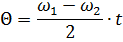

Вследствие инерционности регуляторов турбины нельзя осуществить длительное равенство угловых частот ω1 = ω2, и угол Θ между векторами напряжений, характеризующий относительное положение обмоток статора и ротора генераторов, не остается постоянным, а непрерывно меняется; его мгновенное значение будет Θ=Δωt.

На векторной диаграмме (рис. 4) последнее обстоятельство выразится в том, что с изменением угла сдвига фаз в между векторами напряжений U1 и U2 будет также изменяться ΔU. Разность напряжений при этом ΔU называется напряжением биений.

Рис. 4. Векторная диаграмма синхронизации генераторов при неравенстве частот.

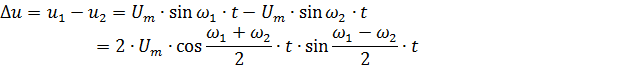

Мгновенное значение напряжений биений Δu представляет собой разность мгновенных значений напряжений u1 и u2 генераторов (рис. 5).

Предположим, что достигнуто равенство действующих значений U1=U2, фазные углы начала отсчета времени ψ1 и ψ2 тоже равны.

Тогда можно написать

Кривая изменения напряжения биений показана на рис.5.

Напряжение биений гармонически изменяется с частотой, равной полусумме сравниваемых частот, и с амплитудой, изменяющейся во времени в зависимости от угла сдвига фаз Θ:

Из векторной диаграммы рис. 4 для некоторого определенного значения угла Θ можно найти действующее значение напряжения биений:

Рис. 5. Кривые напряжения биений.

Учитывая изменение угла Θ с течением времени, можно написать выражение для огибающей по амплитудам напряжения биений, которое дает изменение амплитуд напряжения во времени (пунктирная кривая на рис. 5, б):

Как видно из векторной диаграммы на рис. 4 и последнего уравнения, амплитуда напряжения биений ΔU изменяется от 0 до 2Um. Наибольшая величина ΔU будет в тот момент, когда векторы напряжения U1 и U2 (рис. 4) совпадут по фазе и угол Θ = π, а наименьшая — когда эти напряжения будут отличаться по фазе на 180° и угол Θ = 0. Период кривой биений равен

При включении генератора на параллельную работу с мощной системой значение хс системы мало и им можно пренебречь (хс ≈ 0), тогда уравнительный ток

В случае неблагоприятного включения в момент Θ = π ударный ток в обмотке статора включаемого генератора может достигнуть двойного значения ударного тока трехфазного короткого замыкания на выводах генератора.

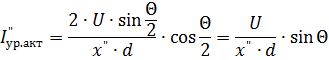

Активная составляющая уравнительного тока, как видно из векторной диаграммы на рис. 4, равна

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник