- Кровотечение и методы его остановки

- Кровотечения подразделяют на виды в соответствии с поврежденным сосудом и выделяют:

- Методы остановки кровотечения

- Выделяют следующие методы окончательной остановки кровотечения:

- Способ остановки паренхиматозного кровотечения операция

- Кровотечения

- Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря»

- Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего

- Основные признаки острой кровопотери:

- Наружное кровотечение

- Артериальные кровотечения

- Венозные кровотечения

- Капиллярные кровотечения

- Смешанные кровотечения

- В настоящее время при оказании первой помощи используются следующие способы временной остановки кровотечения:

- Прямое давление на рану

- Давящая повязка

- Пальцевое прижатие артерии

- Прижатие общей сонной артерии

- Прижатие подключичной артерии

- Прижатие плечевой артерии

- Прижатие подмышечной артерии

- Прижатие бедренной артерии

- Максимальное сгибание конечности в суставе

- Кровотечение из ран верхней части плеча и подключичной области

- Остановка кровотечения из предплечья

- Повреждение сосудов стопы, голени и подколенной ямки

- Остановка кровотечения при травме бедра

- Наложение кровоостанавливающего жгута

- Наложение кровоостанавливающего жгута

- Для снижения негативного воздействия жгута на конечности его следует накладывать в соответствии со следующими правилами.

- В качестве импровизированного жгута можно использовать подручные средства:

- Если пострадавший находится в сознании

- Если пострадавший с носовым кровотечением находится без сознания

Кровотечение и методы его остановки

Кровотечение в хирургии является грозным осложнением ран и оперативных вмешательств. Не случайно, знание видов и способов остановки кровотечения является фундаментальным знанием в хирургии.

Кровотечения подразделяют на виды в соответствии с поврежденным сосудом и выделяют:

· Артериальное, возникающее при повреждении артерии и характеризующееся пульсирующим и струящимся истечением крови алого цвета

· Венозное, характеризующее плавным течением крови темно-красного цвета, возникающее при глубоком повреждении тканей

· Капиллярное или кровотечение алого цвета на всем протяжении раны, которое наблюдается при повреждении мелких сосудов

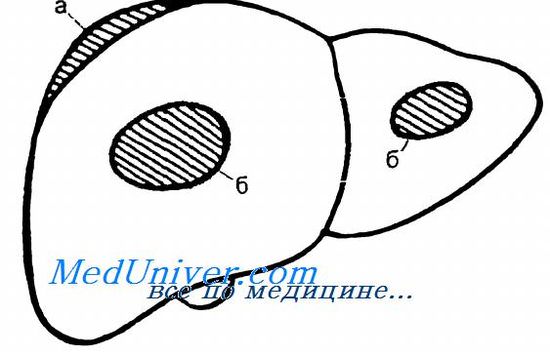

· Паренхиматозное, характерное для ранения печени, селезенки или легкого. При подобном кровотечении выделяется алая и темно-красная кровь одновременно на всем протяжении раны

· Смешанное, которое характеризуется сочетанием различных видов кровотечения: капиллярное и венозное, артериальное и венозное и т.д.

В зависимости от характера повреждения выделяют так же кровотечения внешние, то есть вытекающие наружу и внутренние, когда самого кровотечения не видно, а кровь истекает в брюшную полость.

Методы остановки кровотечения

Различают основные методы временной и окончательной остановки кровотечения. Временные методы остановки кровотечения- способы остановки кровотечения, которые оказывают пациенту вне медицинского учреждения в качестве первой помощи пострадавшему:

· Наложение жгута или давящей повязки

· Зажатие поврежденной артерии

· Приподнятие поврежденной конечности

В медицинском учреждении производят окончательную остановку кровотечения.

Выделяют следующие методы окончательной остановки кровотечения:

· Механическая остановка кровотечения: зажим или перевязка сосуда, тампонада раны

· Физическая, которая заключается в прикладывании льда к ране или прижигании

· Биологический метод остановки кровотечения включает переливание крови

· Химический метод остановки кровотечения заключается в применении специальных медицинских препаратов, останавливающих кровь

Умение оперативно останавливать кровотечение – это главная и ключевая компетенция любого хирурга. Наш центр хирургии располагает исключительно компетентными специалистами, как хирургами и так и медицинским персоналом клиники, способным оперативно реагировать на экстренные ситуации пациентов.

Источник

Способ остановки паренхиматозного кровотечения операция

При небольших поверхностных разрывах печени для выполнения гемостаза применяют П-образные швы, накладывая их в поперечном направлении по отношению к сосудам и желчным протокам печени. Для наложения швов на паренхиму печени применяют викрил или кетгут № 4 на атравматичной игле. В случае отсутствия атравматичного материала возможно использование круглой иглы с нитью № 4 или № 6. Применять нерассасывающийся шовный материал для наложения швов на ткань печени нельзя, так как в этом случае наблюдаются длительная воспалительная реакция и нередко абсцедирование, которое требует повторной операции и удаления шовного материала, являющегося инородным телом.

При разрывах печени глубиной более 3 см выполняют иссечение краев и удаление нежизнеспособных участков ткани, а затем на обе стороны дефекта накладывают гемостатические П-образные швы, отступая от края раны не меньше чем на 0,5 см. После достижения гемо- и желчестаза края дефекта сближают послойным наложением непрерывных или П-образных узловых швов, заходя за линию гемостатических швов (отступая от края раны не меньше чем на 1 см) и используя их для уменьшения нагрузки на рыхлую ткань печени. Швы следует затягивать осторожно, чтобы избежать их прорезывания. Для этого ассистент хирурга обеими руками старается максимально сблизить края разрыва. При прорезывании гемостатических швов под них подкладывают синтетические рассасывающиеся пленки При невозможности сближения краев раны или прорезывании швов дефект ткани тампонируют прядью сальника и узлы завязывают сверху этой пряди. При этом следует избегать травматизации или захватывания в шов сосудов, питающих прядь большого сальника. При наличии ран в области серповидной связки дефект можно укрыть мобилизованной серповидной связкой.

При закрытой травме печени наблюдаются самые разнообразные повреждения печени — от небольшого разрыва свободного края до разделения органа на фрагменты (с различной степенью жизнеспособности) Наиболее часто встречаются неправильной формы разрывы капсулы и паренхимы с истечением крови и желчи (60— 70 %), Размозжение нескольких сегментов, напротив, встречается всего в 1—2 ‘, случаев Нередко при закрытой травме живота хирург встречает большие подкапсульные гематомы, представляющие собой разрыв паренхимы с сохраненной капсулой (15—20 %). Подкапсульная гематома выглядит как флюктуирующее плоское образование темного цвета, расположенное под капсулой Глиссона. Ввиду большой вероятности двухэтапного разрыва такие гематомы следует опорожнить, осуществляя гемостаз одним из вышеуказанных способов. Особую форму закрытой травмы печени представляют внутрипеченочные гематомы (10—12 %), которые трудно диагностировать даже во время лапаротомии, так как внешний вид печени может не меняться. Косвенными внешними признаками внутрипеченочной гематомы могут быть участок кровоизлияния темного цвета или небольшая звездчатая трещина капсулы. В любом случае внутри печеночная гематома подлежит консервативному лечению и динамическому наблюдению.

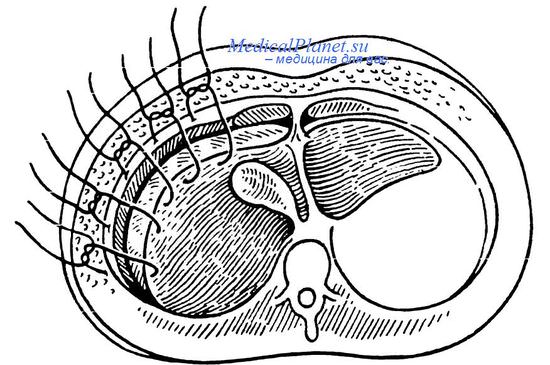

При наличии глубоких трещин печени без повреждений крупных сосудов необходимо использовать гепатопексию с целью создания замкнутого изолированного пространства. Гепатопексия по Хиари — Алферову — Николаеву показана также при наличии ран или разрывов на диафрагмалыюй или нижнедорсальной поверхности печени. Операция заключается в фиксации свободного края соответствующей доли печени от круглой до треугольной связки с диафрагмой по линии ее прикрепления к грудной стенке (при разрывах диафрагмальной поверхности печени) или с задним листком париетальной брюшины (при наличии травмы по нижней поверхности). После такой операции искусственно создается замкнутое щелевидное пространство емкостью 15—25 мл, при этом к линии швов в поддиафрагмальное или подпеченочное пространство для оттока раневого отделяемого подводят двухпросветиыс дренажи.

При разрывах печени, сопровождающихся профузным кровотечением, изложенными выше приемами не всегда удастся добиться полного гемостаза, особенно при значтслкном разрушении ее паренхимы и при наличии гемобилии. В таких случаях, если при временном пережатии геиатодуодснальной связки имеется достаточный гемостатический эффект, печеночную артерию перевязывают. Для этого диссектором по верхнему краю гепатодуоденальной связки выделяют общую печеночную, собственную печеночную и пузырную артерии Собственную печеночную артерию перевязывают викрилом дистальнее места отхождения пузырной артерии (в противном случае возможно развитие некроза стенок желчного пузыря, и тогда потребуется холецистэктомия). Необходимо подчеркнуть, что перевязка печеночной артерии сама по себе приводит в 20—25 % случаев к летальным исходам за счет развития множественных мелких сегментарных некрозов, поэтому данный прием следует использовать при крайней необходимости.

У пострадавших с повреждением печени IV степени по Мооге паренхима печени представлена отдельными фрагментами, имеющими связь друг с другом только сосудисто-секреторными ножками. Удаление таких фрагментов не представляет сложности после раздельной перевязки сосудов и желчных протоков. Раневую поверхность печени в таких случаях прикрывают прядью большого сальника и фиксируют его к капсуле печени отдельными швами.

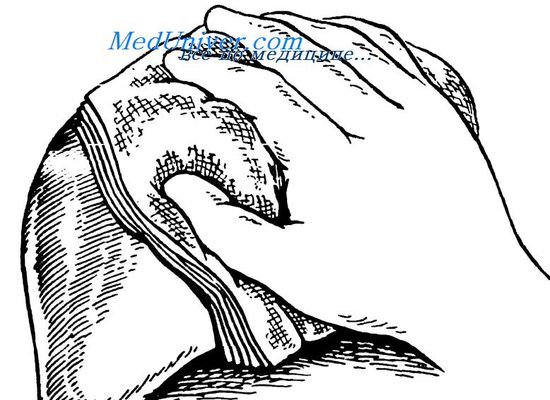

Травмированные участки печени с сомнительной жизнеспособностью необходимо удалять, начиная из глубины разрыва. При этом пальцами тупо разделяют участки ткани, ощущая натягивание кровеносных сосудов и желчных протоков (этот прием называется дигитоклазией), а затем прошивают и перевязывают викрилом сосуды и протоки.

При глубоких и кровоточащих разрывах для достижения гемостаза производят частичное разделение печени по ходу портальных щелей. Для этого ассистент осторожно разводит края печени, а хирург пальцами левой руки постепенно выделяет в паренхиме в зоне повреждения сосуды и желчные протоки, следуя по ходу сосудисто-секреторного пучка. Обнаружив источник кровотечения, сосуд вместе с прилежащим участком паренхимы печени прошивают обвивным викриловым или кетгутовым швом на атравматичной игле.

После окончательной остановки кровотечения из печени постепенно ослабляют турникет с гепатодуоденальной связки, при этом в течение 10—15 мин наблюдают за изменением окраски печени. Появление темно-багрового или серого цвета свидетельствует о нарушении кровоснабжения и требует удаления соответствующего сегмента, однако при большой кровопотере, нестабильной гемодинамике это технически сложное и травматическое вмешательство следует отложить на 2—3 сут до стабилизации состояния или до доставки пострадавшего в специализированный стационар. Необходимо помнить, что выполнение таких расширенных вмешательств приводит к резкому увеличению леальности (до 60-80 %).

При невозможности выделения сосудисто-секреторных ножек и продолжающемся кронетечении из печени как исключение можно применить тугую тампонаду раны, используя 5-6 марлевых тампонов, которые выводят через контрапертуру в правом подреберье.

При обширных повреждениях обеих долей печени и профузном кровотечении также вынолняют тугую тампонаду марлевыми тампонами. Во всех случаях тяжелой травмы печени, в том числе и при тугой тампонаде, показаны дренирование двухпросветными силиконовыми трубками поддиафрагмального и подпеченочного пространств и обязательная декомпрессия желчевыводящих путей путем наружного дренирование холедоха по Керу или, в крайнем случае, наложения холецистостомы.

Таким образом, оперативному лечению подлежат любые повреждения печени при продолжающемся кровотечении в брюшную полость. Применяемые при этом способы гемостаза зависят от опыта хирурга, технического оснащения операционной и характера повреждении печени.

Объем вмешательства на печени должен быть максимально щадящим, имея своей целью достижение темо- и желчестаза. Эффективным является применение как физических (электрическая, ультразвуковая, лазерная коагуляция), так и химических (фибриновый клей, тахокомб и др.) методов.

Обширные разрывы и глубокие раны паренхимы печени с повреждением сегментарных сосудисто-секреторных образовании требуют полноценной хирургической обработки с удалением нежизнеспособных тканей и отдельным лигированием кровеносных сосудов и желчных протоков. В случае неэффективного гемостаза могут быть использованы тампонада биологическим материалом, френогепатопексия, а также наружное сдавление печени. Метод наружного сдавления может вызывать резкое нарушение кровоснабжения органа и используется только при наличии определенного опыта.

Обширные первичные резекции печени при ее повреждении сопровождаются чрезвычайно высокой летальностью и не могут быть рекомендованы в широкую клиническую практику, тем более при тяжелой сочетанной травме.

Источник

Кровотечения

Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря»

Под кровотечением понимают ситуацию, когда кровь (в норме находящаяся внутри сосудов человеческого тела) по разным причинам (чаще всего в результате травмы) покидает сосудистое русло, что приводит к острой кровопотере – безвозвратной утрате части крови. Это сопровождается снижением функции системы кровообращения по переносу кислорода и питательных веществ к органам, что сопровождается ухудшением или прекращением их деятельности.

В зависимости от величины кровопотери, вида сосуда, от того, какой орган кровоснабжался поврежденным сосудом, могут возникнуть различные нарушения в организме человека – от незначительных до прекращения жизнедеятельности, т.е. гибели пострадавшего. Это может произойти при повреждении крупных сосудов при неоказании первой помощи, т.е. при неостановленном сильном кровотечении. Компенсаторные возможности человеческого организма, как правило, достаточны для поддержания жизни при кровотечении слабой и средней интенсивности, когда скорость кровопотери невелика. В случае же повреждения крупных сосудов скорость кровопотери может быть настолько значительной, что гибель пострадавшего без оказания первой помощи может наступить в течение нескольких минут с момента получения травмы.

Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего

Целью обзорного осмотра является определение признаков кровотечения, требующего скорейшей остановки. Обзорный осмотр производится очень быстро, в течение 1-2 секунд, с головы до ног.

Основные признаки острой кровопотери:

Резкая общая слабость; чувство жажды; головокружение; мелькание «мушек» перед глазами; обморок, чаще при попытке встать; бледная, влажная и холодная кожа; учащённое сердцебиение; частое дыхание. Указанные признаки могут наблюдаться как при наличии продолжающегося наружного кровотечения, так и при остановленном кровотечении, а также при отсутствии видимого или продолжающегося кровотечения.

Наружное кровотечение

Сопровождается повреждением кожных покровов и слизистых оболочек, при этом кровь изливается наружу в окружающую среду.

Артериальные кровотечения

Являются наиболее опасными, так как при ранении крупных артерий происходит большая потеря крови за короткое время. Признаком артериальных кровотечений обычно является пульсирующая алая струя крови, быстро расплывающаяся лужа крови алого цвета, быстро пропитывающаяся кровью одежда пострадавшего.

Венозные кровотечения

Характеризуются меньшей скоростью кровопотери, кровь темно-вишневая, вытекает «ручьем». Венозные кровотечения могут быть менее опасными, чем артериальные, однако также требуют скорейшей остановки.

Капиллярные кровотечения

Наблюдаются при ссадинах, порезах, царапинах. Капиллярное кровотечение непосредственной угрозы для жизни, как правило, не представляет.

Смешанные кровотечения

Это кровотечения, при которых имеются одновременно артериальное, венозное и капиллярное кровотечение. Наблюдаются, например, при отрыве конечности. Опасны вследствие наличия артериального кровотечения.

В настоящее время при оказании первой помощи используются следующие способы временной остановки кровотечения:

1. Прямое давление на рану. 2. Наложение давящей повязки. 3. Пальцевое прижатие артерии. 4. Максимальное сгибание конечности в суставе. 5. Наложение кровоостанавливающего жгута (табельного или импровизированного).

Прямое давление на рану

Является наиболее простым способом остановки кровотечений. При его использовании рана закрывается стерильными салфетками или стерильным бинтом, после чего на область раны осуществляется давление рукой участника оказания первой помощи с силой, достаточной для остановки кровотечения. При отсутствии бинта или салфеток для наложения на рану можно использовать любую подручную ткань. При отсутствии табельных и подручных средств допустимо осуществлять давление на рану рукой участника оказания первой помощи (при этом не следует забывать о необходимости использования медицинских перчаток). Пострадавшему также можно рекомендовать попытаться самостоятельно остановить имеющееся у него кровотечение, используя прямое давление на рану.

Давящая повязка

Для более продолжительной остановки кровотечения можно использовать давящую повязку. При ее наложении следует соблюдать общие принципы наложения бинтовых повязок: на рану желательно положить стерильные салфетки из аптечки, бинт должен раскатываться по ходу движения, по окончании наложения повязку следует закрепить, завязав свободный конец бинта вокруг конечности. Поскольку основная задача повязки – остановить кровотечение, она должна накладываться с усилием (давлением). Если повязка начинает пропитываться кровью, то поверх нее накладывают еще несколько стерильных салфеток и туго прибинтовывают.

Пальцевое прижатие артерии

позволяет достаточно быстро и эффективно останавливать кровотечение из крупных артерий. Давление осуществляется в определенных точках между раной и сердцем. Выбор точек обусловлен возможностью прижатия артерии к кости. Результатом является прекращение поступления крови к поврежденному участку сосуда и остановка или значительное ослабление кровотечения. Как правило, пальцевое прижатие артерии предшествует наложению кровоостанавливающего жгута и используется в первые секунды после обнаружения кровотечения и начала оказания первой помощи (так же, как и прямое давление на рану). Пальцевое прижатие артерии может быть как самостоятельным способом остановки кровотечения, так и использоваться в комплексе с другими способами (например, с давящей повязкой на рану). Эффективность и правильность использования этого способа определяется визуально – по уменьшению или остановке кровотечения.

Прижатие общей сонной артерии

Общая сонная артерия прижимается на передней поверхности шеи снаружи от гортани на стороне повреждения. Давление в указанную точку может осуществляться четырьмя пальцами одновременно по направлению к позвоночнику, при этом сонная артерия придавливается к нему. Другим вариантом пальцевого прижатия сонной артерии является давление в ту же точку большим пальцем по направлению к позвоночнику. Прижимать необходимо с достаточной силой, т.к. кровотечения из сонной артерии очень интенсивные.

Прижатие подключичной артерии

Подключичная артерия прижимается в ямке над ключицей к первому ребру. Осуществлять давление в точку прижатия подключичной артерии можно с помощью четырех выпрямленных пальцев. Другим способом пальцевого прижатия подключичной артерии является давление согнутыми пальцами.

Прижатие плечевой артерии

Плечевая артерия прижимается к плечевой кости с внутренней стороны между бицепсом и трицепсом в средней трети плеча, если кровотечение возникло из ран средней и нижней трети плеча, предплечья и кисти. Давление на точку прижатия осуществляется с помощью четырех пальцев кисти, обхватывающей плечо пострадавшего сверху или снизу.

Прижатие подмышечной артерии

Подмышечная артерия прижимается к плечевой кости в подмышечной впадине при кровотечении из раны плеча ниже плечевого сустава. Давление в точку прижатия подмышечной артерии производится прямыми, жестко зафиксированными пальцами с достаточной силой в направлении плечевого сустава. При этом область плечевого сустава пострадавшего следует придерживать другой рукой.

Прижатие бедренной артерии

Бедренная артерия прижимается ниже паховой складки при кровотечении из ран в области бедра. Давление выполняется кулаком, зафиксированным второй рукой, весом тела участника оказания первой помощи.

Максимальное сгибание конечности в суставе

Максимальное сгибание конечности в суставе приводит к перегибу и сдавлению кровеносного сосуда, что способствует прекращению кровотечения. Этот способ достаточно эффективно останавливает кровотечение. Для повышения эффективности в область сустава необходимо вложить 1-2 бинта или свернутую валиком одежду. После сгибания конечность фиксируют руками, несколькими турами бинта или подручными средствами (например, брючным ремнем).

Кровотечение из ран верхней части плеча и подключичной области

При кровотечениях из ран верхней части плеча и подключичной области верхнюю конечность заводят за спину со сгибанием в локтевом суставе и фиксируют бинтом или обе руки заводят назад со сгибанием в локтевых суставах и притягивают друг к другу бинтом.

Остановка кровотечения из предплечья

Для остановки кровотечения из предплечья в локтевой сгиб вкладывают валик, конечность максимально сгибают в локтевом суставе и предплечье фиксируют к плечу в таком положении, например, ремнем.

Повреждение сосудов стопы, голени и подколенной ямки

При повреждении сосудов стопы, голени и подколенной ямки в последнюю вкладывают несколько бинтов или валик из ткани, после чего конечность сгибают в коленном суставе и фиксируют в этом положении бинтом.

Остановка кровотечения при травме бедра

Для остановки кровотечения при травме бедра сверток из ткани или несколько бинтов вкладывают в область паховой складки, нижнюю конечность сгибают в тазобедренном суставе (притягивают колено к груди) и фиксируют руками или бинтом.

Наложение кровоостанавливающего жгута

Наложение кровоостанавливающего жгута может применяться для более продолжительной временной остановки сильного артериального кровотечения. Для снижения негативного воздействия жгута на конечности его следует накладывать в соответствии со следующими правилами.

Наложение кровоостанавливающего жгута

Наложение кровоостанавливающего жгута может применяться для более продолжительной временной остановки сильного артериального кровотечения.

Для снижения негативного воздействия жгута на конечности его следует накладывать в соответствии со следующими правилами.

1). Жгут следует накладывать только при артериальном кровотечении при ранении плеча и бедра. 2). Жгут необходимо накладывать между раной и сердцем, максимально близко к ране. Если место наложения жгута приходится на среднюю треть плеча и на нижнюю треть бедра, следует наложить жгут выше. 3). Жгут на голое тело накладывать нельзя, только поверх одежды или тканевой (бинтовой) прокладки. 4). Перед наложением жгут следует завести за конечность и растянуть. 5). Кровотечение останавливается первым (растянутым) туром жгута, все последующие (фиксирующие) туры накладываются так, чтобы каждый последующий тур примерно наполовину перекрывал предыдущий. 6). Жгут не должен быть закрыт повязкой или одеждой, т.е. должен быть на виду. 7). Точное время наложения жгута следует указать в записке, записку поместить под жгут 8). Максимальное время нахождения жгута на конечности не должно превышать 60 минут в теплое время года и 30 минут в холодное. 9). После наложения жгута конечность следует иммобилизировать (обездвижить) и термоизолировать (укутать) доступными способами. 10). Если максимальное время наложения жгута истекло, а медицинская помощь недоступна, следует сделать следующее: а) осуществить пальцевое прижатие артерии выше жгута; б) снять жгут на 15 минут; в) по возможности выполнить лёгкий массаж конечности, на которую был наложен жгут; г) наложить жгут чуть выше предыдущего места наложения; д) максимальное время повторного наложения – 15 минут.

В качестве импровизированного жгута можно использовать подручные средства:

Тесьму, платок, галстук и другие подобные вещи. Для остановки кровотечения в этом случае из указанных материалов делается петля, закручивающаяся до остановки или значительного ослабления артериального кровотечения с помощью любого прочного предмета (металлического или деревянного прута). При достижении остановки кровотечения прут прибинтовывают к конечности. Импровизированные жгуты накладываются также по вышеописанным правилам.

Если пострадавший находится в сознании

Необходимо усадить его со слегка наклоненной вперед головой и зажать ему нос в районе крыльев носа на 15-20 минут. При этом можно положить холод на переносицу. Если спустя указанное время кровотечение не остановилось, следует вызвать скорую медицинскую помощь, до приезда которой надо продолжать выполнять те же мероприятия.

Если пострадавший с носовым кровотечением находится без сознания

Следует придать ему устойчивое боковое положение, контролируя проходимость дыхательных путей, вызвать скорую медицинскую помощь.

Источник