Способ орошения или аэрозольный метод дезинфекции

С целью профилактики и борьбы с COVID-19 проводят профилактическую и очаговую (текущую, заключительную) дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства из различных химических групп, зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению которых есть режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

Дезинфекция проводится в жилых и офисных помещениях, на транспорте, на предприятиях общественного питания и торговли, других объектах.

Профилактическая дезинфекция начинается при возникновении угрозы заболевания с целью предупреждения проникновения и распространения возбудителя заболевания в коллективы людей на объектах, в учреждениях, на территориях и так далее, где это заболевание отсутствует, но имеется угроза его заноса извне.

Текущую дезинфекцию в очаге (в присутствии больного) проводят в течение всего времени болезни. Для текущей дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства, разрешенные к использованию в присутствии людей.

Столовую посуду, белье больного, предметы ухода обрабатывают способом

погружения в растворы дезинфицирующих средств.

Гигиеническую обработку рук с применением кожных антисептиков следует проводить после каждого контакта с кожными покровами больного (потенциально больного), его слизистыми оболочками, выделениями, повязками и другими предметами ухода, после контакта с оборудованием, мебелью и другими объектами, находящимися в непосредственной близости от больного.

Воздух в присутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с действующими методическими документами.

Заключительную дезинфекцию проводят после выздоровления или убытия больного. Для обработки чаще используют средства из группы хлорактивных и кислородактивных соединений. При обработке поверхностей в помещениях применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.

Заключительная дезинфекция в непрофильной медицинской организации (где были зарегистрированные случаи COVID-19) проводится силами специализированных (дезинфекционных) организаций или обученным персоналом.

При обработке поверхностей применяют способ орошения. Мягкий инвентарь, постельное белье подвергают камерной дезинфекции. Вентиляционные системы обрабатывают аэрозольным или «дымовым» способом.

В домашних очагах, в организациях (кроме медицинских), транспортных средствах, попадающих в границы очага, заключительная дезинфекция проводится уполномоченными организациями дезинфекционного профиля.

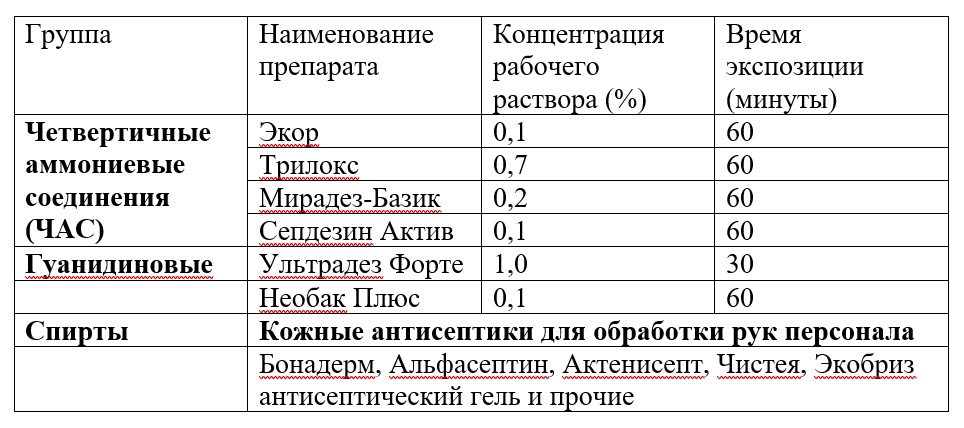

Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке. Для дезинфекции могут быть использованы дезинфицирующие средства из различных химических трупп, по режиму для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, например:

Экспозиция — это время нахождения рабочего раствора дезинфицирующего средства на поверхности обрабатываемого объекта.

Регламент использования дезинфицирующего средства определен инструкцией по применению отдельных дезинфицирующих средств, разрешенных к применению на территории РФ в установленном порядке.

На каждом объекте должен быть неснижаемый запас дезинфицирующих средств, исходя из расчетной потребности. Работа с дезинфицирующими средствами должна проводиться с обязательной защитой кожи рук, органов зрения, дыхания персонала. При этом должны использоваться средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, защитные очки, перчатки) в соответствии с инструкциями по применению конкретного дезинфицирующего средства.

Источник- МР 3.1.0170-20 «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА COVID-19»

Источник

Современные методы дезинфекции и борьбы с ИСМП

В настоящее время проблема инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), является крайне острой и актуальной. ИСМП поражают в среднем от 5 до 15 % госпитализированных пациентов, а в отделениях высокого риска — до 40 %.

Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, ни одно лечебно-профилактическое учреждение в мире не может назвать себя свободным от риска возникновения ИСМП. В то же время заболеваемость ИСМП может быть минимизирована путем управления рисками возникновения и распространения инфекций за счет качественных своевременных профилактических и противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекции.

Рассмотрим два современных метода дезинфекции, которые могут применяться в медицинских организациях для предотвращения случаев внутрибольничных инфекций.

Е. В. ДУБЕЛЬ, зав. эпидемиологическим отделом — врач-эпидемиолог, врач-дезинфектолог БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 1»

АЭРОЗОЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

В основу аэрозольной дезинфекции положен принцип преобразования жидкого дезинфицирующего средства в мелкодисперсный аэрозоль с помощью специального оборудования.

Дисперсность аэрозоля напрямую влияет на его проникающую способность, а значит, и на качество дезинфекции. Наилучшими свойствами в данном отношении обладает так называемый «сухой туман», т. е. аэрозоль с размером частиц от 3,5 до 10 микрон, который способен заполнять весь объем обрабатываемого помещения и проникать в самые труднодоступные участки, одномоментно обеззараживая как воздух, так и различные поверхности.

Антимикробное действие мелкодисперсного аэрозоля дезинфицирующего средства достигается за счет испарения частиц препарата, их конденсации на микробном субстрате. В то же время неиспарившиеся молекулы дезинфектанта выпадают на поверхности обеззараживаемых объектов и образуют бактерицидную пленку.

Преимущества аэрозольной дезинфекции

- высокая эффективность дезинфекционной обработки помещений больших объемов, в том числе труднодоступных и удаленных мест, за счет равномерного распределения дезинфектанта;

- экономичность — для образования «сухого тумана» требуется небольшой объем жидкого дезинфицирующего средства;

- при соблюдении технологии обработки аэрозоль не оказывает повреждающего воздействия на объекты больничной среды, в том числе медицинское оборудование, мебель, покрытия стен, пола, потолков и т. д.;

- безопасность для медицинских работников, пациентов и окружающей среды: за счет применения специального оборудования процесс обработки является автоматизированным, что позволяет исключить так называемый «человеческий фактор»;

- совместимость с другими технологиями, используемыми для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в том числе с применением ультрафиолетового излучения, бактерицидных фильтров, ламинарными потоками.

Требования, предъявляемые к оборудованию, применяемому для аэрозольной дезинфекции в медицинским организациях,

Любой прибор должен иметь сертификат соответствия, декларацию о соответствии и руководство по эксплуатации на русском языке.

Технические характеристики оборудования и скорость распыления дезинфектанта напрямую влияют на эффективность и безопасность обработки.

В качестве дезинфектантов, распыляемых с помощью аэрозольных установок, могут применяться только зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации средства, имеющие свидетельство о государственной регистрации, декларацию о соответствии, инструкцию по применению на русском языке и тарную этикетку.

В медицинских организациях для аэрозольного метода дезинфекции допускается использовать готовые к применению средства или концентраты, рабочие растворы которых относятся к IV классу малоопасных или III классу умеренно опасных химиче-

ских соединений при введении в желудок и при нанесении на кожу.

Как правило, в аэрозольном состоянии эти же средства относятся ко II классу высоко опасных или I классу чрезвычайно опасных химических соединений. В связи с этим аэрозольная дезинфекция должна осуществляться строго в отсутствие людей (как пациентов, так и медицинского персонала) при соблюдении необходимых мер безопасности и применении средств индивидуальной защиты лицами, участвующими в проведении обработки.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АЭРОЗОЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

При проведении аэрозольной дезинфекции необходимо придерживаться стандартных мер предосторожности.

Перед началом эксплуатации нового оборудования в медицинских организациях врач-эпидемиолог и инженер по медицинской технике согласовывают режимы применения аппарата, оценивают состояние вентиляции, энергоснабжения помещений, подлежащих дезинфекции.

Во время генерации аэрозоля оборудованием на двери обеззараживаемого помещения размещают предупреждающую табличку «Не входить! Идет дезинфекция!» либо включают предупреждающие световые табло.

Перед проведением дезинфекции аэрозольным методом помещение максимально герметизируют, отключают электроприборы, закрывают окна и двери. Необходимость отключения систем вентиляции и кондиционирования воздуха уточняется в инструкции по применению дезинфицирующего средства.

Сотрудник, выполняющий дезинфекционную обработку, должен находиться за пределами обрабатываемого объекта и при необходимости экстренного входа в помещение надевает средства индивидуальной защиты глаз, кожи, органов дыхания.

После активного распыления аэрозоля и выдержки экспозиции, время которой определяется в соответствии с инструкцией по применению конкретного дезсредства, проводят проветривание с целью снижения остаточного содержания распыленного средства в воздухе до безопасного уровня.

Аэрозольный метод может использоваться в рамках следующих мероприятий

- плановая профилактическая дезинфекция с целью уменьшения микробной обсемененности объектов внешней среды и предупреждения возможности размножения микроорганизмов. Чаще всего в плановом порядке аэрозольную дезинфекцию совмещают с проведением генеральных уборок;

- профилактическая дезинфекция по эпидемиологическим показаниям для предотвращения распространения возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Выполняется при выявлении источников инфекций, связанных

- с оказанием медицинской помощи, а также при неудовлетворительных результатах санитарно-бактериологического производственного контроля;

- заключительная очаговая дезинфекция с целью удаления заразного начала с объектов внешней среды после выписки, перевода, выздоровления или смерти пациента, являющегося источником инфекции.

Аэрозольная дезинфекция может применяться для обработки систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также перед сносом и перепрофилированием медицинских организаций.

Во время генеральных уборок в операционных блоках, перевязочных, процедурных, манипуляционных, палатах отделений хирургического профиля предпочтение следует отдавать режимам обработки, эффективным в отношении бактерий, вирусов, грибов рода Кандида.

В соматических отделениях, кабинетах амбулаторного приема, физиотерапии, лечебной физкультуры, функциональной диагностики и т. д. дезинфекцию осуществляют по бактериальному режиму.

Для проведения заключительной дезинфекции выбираются средства и режимы обеззараживания, обеспечивающие гибель соответствующего возбудителя при использовании аэрозольного метода.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Биологическая дезинфекция предполагает использование бактериофагов — особых вирусов, уничтожающих бактерии. Бактериофаги строго специфичны — каждая разновидность вируса способна взаимодействовать исключительно с определенным видом бактерий.

Типа фагов по типу взаимодействия с бактериальной клеткой

- вирулентные (литические) — приводят к гибели бактерий;

- умеренные — инфицируют бактериальную клетку, встраиваются в генетический аппарат бактерии и репродуцируются в процессе деления клетки.

Для дезинфекции биологическим методом применяют препараты лечебно-профилактических бактериофагов, которые содержат комплексы вирулентных (строго литических) бактериальных вирусов, вызывающих гибель гомологичных видов бактерий. Эффект применения бактериофагов достигается за счет внутриклеточного размножения и разрушения бактериальной клетки, что сопровождается выходом зрелых фаговых частиц, способных к заражению новых бактериальных клеток.

По своему составу лечебно-профилактические бактериофаги подразделяются на монокомпонентные препараты, содержащие вирулентные фаги бактерий одного рода или вида (например, стафилококковый, синегнойный бактериофаги), и комбинированные бактериофаги, содержащие несколько видов монокомпонентных бактериофагов (например, бактериофаг колипротейный, секстафаг).

Дезинфекция биологическим методом с использованием бактериофагов наиболее целесообразна в отделениях эпидемиологического риска, к которым принято относить клинические отделения медицинских организаций, где существует высокая вероятность возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи и других осложнений вследствие широкого применения инвазивных методик лечения, агрессивных медицинских манипуляций, а также госпитализации высоковосприимчивых пациентов, имеющих иммунодефицитные состояния и другие факторы риска.

Высокая вероятность развития ИСМП наблюдается в отделениях анестезиологии и реанимации, трансплантологии, гемодиализа, ожоговых, онкогематологических отделениях. Применение химических дезинфицирующих средств в отделениях риска нередко ограничено невозможностью регулярного освобождения помещений от пациентов, большим количеством сложной медицинской техникой и аппаратов.

Широкое применение антибактериальных препаратов в совокупности с другими факторами медицинской агрессии способствует формированию и распространению в отделениях риска госпитальных штаммов бактерий, которые отличаются устойчивостью к антибиотикам и химическим дезинфицирующим средствам, обладают высоким эпидемическим потенциалом и приводят к возникновению случаев ИСМП.

Признака формирования госпитального штамма

- резистентность (устойчивость) к антибиотикам;

- устойчивость к химическим дезинфектантам и антисептикам;

- прогрессирующее увеличение удельного веса данного микроорганизма в общей структуре возбудителей инфекций, выделяемых от пациентов медицинской организации или конкретного отделения.

Биологическая дезинфекция с использованием бактериофагов — дополнительное направление, значительно повышающее эффективность профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения внутрибольничных инфекций.

Требования, предъявляемые к препаратам, рекомендованным для биологической дезинфекции, изложены в МР 3.5.1.0101-15 «Биологический метод дезинфекции с использованием бактериофагов» 3 .

Лечебно-профилактические бактериофаги представляют собой стерильные очищенные фильтраты фаголизатов соответствующих видов бактерий. В промышленных условиях их освобождают от продуктов жизнедеятельности бактерий, эндо- и экзотоксинов, продуктов фаголизиса бактериальных клеток, белковых и антигенных комплексов питательных сред.

Преимущества биологической дезинфекции

- ее можно проводить в присутствии людей, в том числе недоношенных детей и беременных женщин;

- бактериофаги устойчивы во внешней среде, совместимы со многими химическими дезинфицирующими средствами.

Эффективная дезинфекция биологическим методом с использованием бактериофагов в медицинской организации возможна при постоянном осуществлении и реализации программы микробиологического мониторинга, которая включает оценку микробного пейзажа отделений учреждения, динамическое наблюдение за циркулирующими микроорганизмами, а также их чувствительностью к антибактериальным препаратам, дезинфицирующим средствам и антисептикам.

Показаниями к проведению биологической дезинфекции

- регистрация эпидемиологического неблагополучия в медицинской организации или конкретном ее отделении, связанного с возникновением бактериальных инфекций;

- высокий риск появления и распространения инфекций, оцениваемый по данным эпидемиологического анализа и микробиологического мониторинга;

- наличие признаков формирования госпитального штамма бактерий; выявление штаммов микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам и химическим дезинфицирующим средствам.

Существуют две схемы дезинфекции биологическим методом с использованием бактериофагов: интермиттирующая и однократная.

Врач-эпидемиолог выбирает схему дезинфекции на основании имеющихся эпидемиологических данных с учетом конкретной эпидемиологической ситуации в медицинской организации и прогнозом ее развития.

Интермиттирующая схема используется как мера профилактики возникновения и распространения инфекционных болезней при высоком риске заноса (распространения) известного возбудителя инфекции. Она предполагает проведение биологической дезинфекции регулярно, через каждые 3 дня. Обработка проводится в течение времени, равного трем инкубационным периодам инфекционного заболевания, в отношении которого осуществляется профилактика (в среднем до 3 недель).

Интермиттирующую схему используют в отделениях реанимации и интенсивной терапии, гнойной хирургии, ожоговом и других отделениях высокого эпидемиологического риска.

Однократная схема дезинфекции биологическим методом с использованием бактериофагов используется при интенсивном обсеменении больничной среды полирезистентным возбудителем или госпитальным штаммом микроорганизма, а также при заключительной дезинфекции после выведения больного инфекционным заболеванием из очага в медицинской организации.

При формировании эпидемического очага инфекционной болезни применяется как интермиттирующая, так и однократная схема.

Не рекомендуется непрерывное длительное (более 3 инкубационных периодов) использование бактериофага из-за риска формирования резистентных к фагу микроорганизмов.

При отсутствии возбудителя бактериофаг элиминируется из больничной среды в течение 3 суток.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Решение о проведении дезинфекции биологическим методом с использованием бактериофагов принимает заместитель главного врача по эпидемиологической работе (врач-эпидемиолог) медицинской организации. Биологическая дезинфекция проводится медицинским персоналом учреждения, который проходит соответствующий инструктаж.

Перед использованием проводят визуальную оценку качества жидкого бактериофага в заводской упаковке. Препарат должен быть прозрачным, не содержать осадка или хлопьев.

Вскрывают флакон с бактериофагом с соблюдением правил асептики. Перед использованием флакон тщательно встряхивают. Вскрытый флакон должен быть использован в течение 2 часов.

При проведении дезинфекции биологическим методом жидкий препарат наносится на поверхности в помещениях, медицинскую мебель, оборудование, изделия медицинского назначения. Доза препарата — 1–2 мл/м2.

Для достижения максимального эффекта бактериофаг наносится на объекты внешней среды способом орошения (распыления). С этой целью целесообразно использовать беспропеллентные аэрозольные упаковки однократного применения.

Чтобы снизить мешающий эффект вспенивания препарата, допускается его разведение физиологическим раствором в соотношении 1:1.

С целью элиминации возбудителя из наркозно-дыхательной аппаратуры бактериофаг вносится в увлажнитель.

При регистрации очагов внутрибольничного сальмонеллеза или других бактериальных острых кишечных инфекций обработка соответствующим возбудителю бактериофагом проводится в палатах для пациентов, туалетных и санитарных комнатах.

Дезинфекция биологическим методом с использованием бактериофагов проводится в любое время суток, желательно за 3–4 часа до выполнения текущей или заключительной дезинфекции химическими дезинфицирующими средствами или же

через аналогичное количество времени после ее осуществления.

При правильном распылении на участках нанесения бактериофага становится заметным мелкодисперсный слой. Это обеспечивает интенсивную циркуляцию вирусов во внешней среде и резко повышает вероятность их контакта с соответствующими бактериями, определяя высокую эффективность использования бактериофагов.

В процессе проведения биологической дезинфекции врач-эпидемиолог или помощник врача-эпидемиолога осуществляет визуальный контроль, который предполагает оценку соблюдения технологии применения препарата.

Чтобы проконтролировать качество дезинфекции биологическим методом с использованием бактериофагов, в бактериологической лаборатории проводят микробиологические исследования смывов с обработанных поверхностей через 6–8 часов после проведения дезинфекции в соответствии со следующим алгоритмом:

- С объектов внешней среды в отделениях, где проводилась биологическая дезинфекция, стандартным способом отбирают смывы, помещая тампоны в пробирки с простым питательным бульоном

- В пробирки со смывами добавляют по 2 капли взвеси 18-часовой чистой культуры свежевыделенных бактерий, чувствительных к бактериофагу. Предварительно чувствительность микроорганизмов может быть определена качественным методом. Пробирки со смывами инкубируют при 37°С 18 часов

- После инкубации пробирки прогревают на водяной бане при температуре 56–60 °С в течение 30 минут для уничтожения посторонней микрофлоры. Чтобы избавиться от посторонней микрофлоры, можно профильтровать содержимое инкубированных пробирок через бактериальные фильтры

- На чашки Петри с простым питательным агаром сплошным газоном засевают 18-часовую чистую культуру. Используется та же культура, на которой производилось подращивание фага

- Поверхность чашки делится на квадраты размером 3–4 см2, в каждый из которых отградуированной на 5 мм петлей вносится по 1 капле прогретого содержимого пробирки (или фильтрата, если использовались бактериальные фильтры). Количество исследуемых смывов определяется количеством квадратов. Через 15–20 минут чашки помещают в термостат при 37 °С на 18 часов

Результат исследования считается положительным, если на месте нанесения капли прогретого содержимого пробирок (или фильтрата) обнаруживается негативное (прозрачное) пятно лизиса бактерий. Размеры, форма и морфология его могут быть различными.

Результат дезинфекции считается успешным, если бактериофаг обнаруживается не менее чем в 75 % исследуемых смывов.

1 Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.04.2015, 28.09.2015.

2 Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 № 58 (в ред. от 10.06.2016).

3 Утверждены руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ 27.05.2015 (далее — МР 3.5.1.0101-15).

«Санэпидконтроль. Охрана труда» №4 2019 / ЛПУ

Источник