Ориентирование по местным предметам

В случае принятия решения о выходе к населенному пункту необходимо определить, в каком направлении идти и как это направление постоянно выдерживать. При наличии компаса эти задачи решаются просто. Гораздо сложнее действовать в случае его отсутствия.

В такой ситуации надо искать какие-то постоянные, верные признаки направления на север (как направления, принятого за 0°). После того как будет определено направление на север, надо определить угол (направление), в котором предпринимается попытка выхода к населенному пункту, и выдерживать это направление во время движения.

Наиболее точно определить стороны горизонта можно по небесным светилам: Солнцу, Луне, звездам. Самый простой способ определения направления на север днем, в безоблачную погоду. Для этого в полдень надо встать к Солнцу спиной — тень укажет направление на север.

При отсутствии часов, когда нет возможности определить время полдня, используется следующий способ.

Небольшой шест (около 1 м) втыкается в землю, камешком или колышком отмечается конец его тени. Через некоторое время вновь отмечается конец тени. Затем надо провести прямую линию от первой отметки через вторую и еще на 30 — 40 см. После этого встать так, чтобы носок левой ноги был у первой отметки, правой — у конца проведенной линии. В таком положении человек стоит лицом к северу (рис. 118).

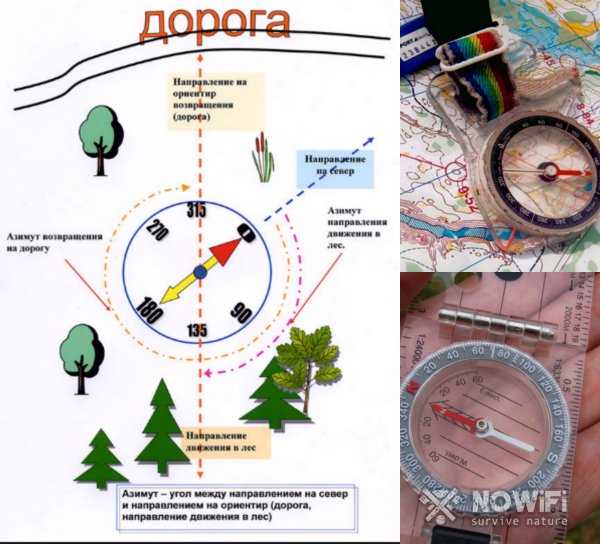

Не дожидаясь полдня, можно произвести определение сторон горизонта при помощи Солнца и часов следующим образом: часы кладутся на ладонь в горизонтальной плоскости, потом их надо повернуть так, чтобы часовая стрелка указывала на Солнце (минутная и секундная стрелки во внимание не принимаются; электронные часы с цифровым индикатором не годятся). Биссектриса угла, образованного направленной на Солнце часовой стрелкой и направлением на цифру 1 (летом) или 2 (зимой), покажет направление север—юг. Причем до полудня юг будет справа от Солнца, а после полудня — слева (рис. 119).

Надо отметить, что этот способ дает сравнительно точное определение направления зимой; менее точное — осенью и весной, летом возможна ошибка до 20°.

При помощи Солнца и часов сравнительно точно можно оп

ределить и необходимый азимут движения, зная, что за один час Солнце перемещается по небосклону на 15°. Исходя из этого, при помощи Солнца и компаса в случае отсутствия часов можно определять приблизительно и время.

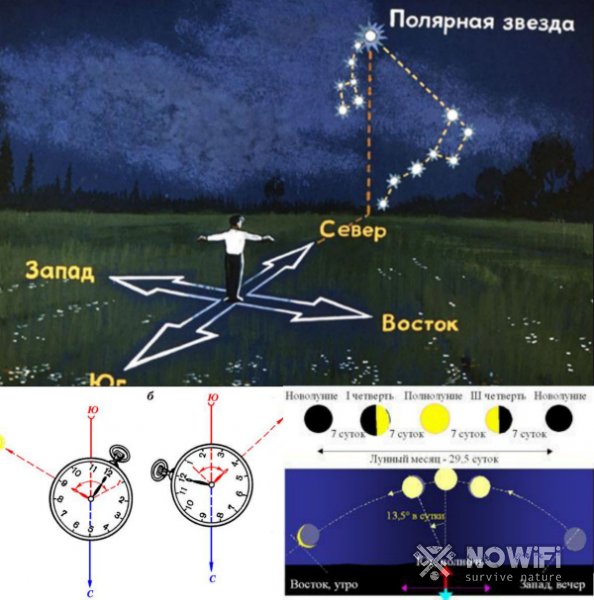

Ночью наиболее точно направление на север можно определить по Полярной звезде, которая хотя и движется относительно земных предметов, как и все звезды, но это отклонение в умеренных широтах составляет всего 1,5°, поэтому им можно пренебречь. Если встать лицом к Полярной звезде, то прямо перед вами будет находиться север.

Для того чтобы найти Полярную звезду в созвездии Малой Медведицы, надо сначала отыскать созвездие Большой Медведицы, которое представляет собой огромный, хорошо известный ковш из семи звезд.

Мысленно продолжим прямую, проходящую через две крайние звезды Большой Медведицы, и на расстоянии, примерно равном пятикратному расстоянию между ними, находится яркая Полярная звезда (рис. 120).

Можно определить стороны горизонта и по Луне, особенно когда из-за облачности не видно звезд. Полная Луна противостоит Солнцу, т.е. находится против него. Поэтому приближенное определение сторон горизонта по полной Луне и часам практически производится так же, как и по Солнцу и часам. Следует отметить, что в северных широтах в течение ночи северная сторона неба самая светлая, а южная — более темная.

При облачности, отсутствии часов можно определять стороны света, используя местные предметы. При этом следует использовать в первую очередь те признаки, которые напрямую определяются влиянием Солнца, его длительным воздействием на предметы.

Погрешность определения направления при этом будет больше, поэтому надо использовать не один, а несколько признаков. В случае совпадения результатов можно надеяться на правильное определение направления.

|

Искать приметы следует на отдельно стоящих растениях и предметах, так как в чаще леса действие солнечных лучей выражено нечетко.

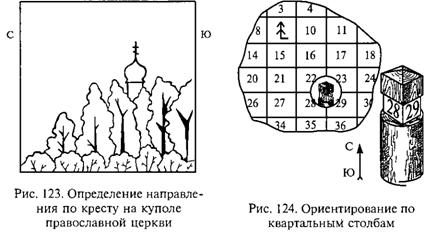

Мхи и лишайники на коре деревьев преимущественно растут на северной стороне, так как стремятся развиваться в тени, сырости. Они растут также на старых деревянных строениях, больших камнях, скалах. Сравнивая несколько деревьев, камней, можно по расположению мха довольно точно определить линию север— юг (рис. 121).

Кора деревьев с северной стороны обычно бывает грубее и темнее, чем с южной, что особенно хорошо заметно на березах, соснах, лиственницах, осинах.

Обычно после дождя стволы сосен чернеют с северной стороны. Это объясняется тем, что на сосновой коре развита тонкая вторичная корка, которая образуется раньше на теневой стороне ствола и заходит выше, чем на южной. Вот эта корка во время дождя темнеет и набухает.

В жаркую погоду на южной стороне ствола сосны и ели выделяется больше смолы, чем на северной.

|

Весной травяной покров лучше развит на северных окраинах полян, которые дольше и лучше прогреваются солнцем. В оврагах, лощинах, ямах снег быстрее оттаивает с северной стороны, так как лучи солнца, падающие с юга, не попадают на южные края углублений. Такое же подтаивание снега наблюдается в следах, оставленных на снегу.

По этой же причине с юга от отдельных деревьев, пней, больших камней весной быстрее тает снег (рис. 122), раньше и гуще растет трава. Это объясняется тем, что в этих местах участки земли прогреваются лучше. Летом же с северной стороны от деревьев, камней, построек земля более влажная, чем с южной. Южные склоны холмов обычно бывают суше, меньше задернованы и более подвержены процессам размыва.

На северных склонах утром дольше сохраняется роса (однако при этом надо учитывать и направление ветра). Ягоды поспевают раньше опять-таки на северных склонах оврагов и южных склонах холмов.

Действие солнечных лучей сказывается и на степени созревания плодов — они краснеют или желтеют раньше на ветках, обращенных к югу.

Сказывается деятельность солнечных лучей и на жизни животных, насекомых. Муравьи почти всегда устраивают свои жилища к югу от ближайших камней, деревьев и кустов, южная сторона муравейника более пологая, чем северная, что позволяет ему получать больше тепла и света (см. рис. 121). Однако иногда расположение муравейников зависит от местного климата и рельефа местности.

Суслики чаще устраивают свои норы к югу от камней и деревьев. Весной стаи перелетных птиц летят на север, осенью — на юг.

Представление о том, что крона деревьев бывает более пышной с южной стороны, не всегда оправдывается. У отдельно стоящих деревьев конфигурация кроны зависит от господствующего направления ветра, а в лесу ветви деревьев развиваются в сторону свободного пространства, а не к югу. Нельзя ориентироваться по годовым кольцам на пнях спиленных деревьев. Ширина колец древесины зависит от целого ряда факторов (направления ветров и т.п.) и неравномерна не только по спилу, но и по вертикали ствола.

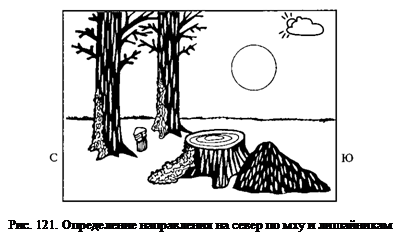

Из других приемов определения сторон горизонта по местным признакам наиболее точными являются те, которые опираются на следы деятельности человека. Так, алтари православных церквей обращены на восток, колокольни — на запад. Опущенный край нижней перекладины креста на куполе православной церкви обращен к югу, приподнятый — к северу (рис. 123).

Помочь в определении направления могут лесные просеки. В больших лесных массивах обычно просеки прорубают по направлениям север —юг и запад—восток. Лес разделяется просеками на кварталы, которые нумеруются обычно с запада на восток и с севера на юг, так что первый номер ставится в северо-западном углу, а последний — в юго-восточном. Номера кварталов обозначаются на квартальных столбах, которые ставятся на пересечении просек, причем верхняя часть столба обтесывается в виде граней, на каждой из которых надписывается номер противолежащего ей квартала (рис. 124). Таким образом, ребро между двумя соседними гранями с наименьшими цифрами указывает направление на север. Надо помнить, что иногда по каким-либо соображениям сеть просек может быть ориентирована и в каком-то другом направлении.

При ориентировании по одним только местным приметам нельзя делать вывод о направлении сторон света по одному-двум признакам. Наблюдения надо произвести по нескольким из них, проанализировать и делать выводы только после подтверждения и совпадения результатов наблюдений. Во время движения стоит постоянно внимательно наблюдать за состоянием местных признаков, убеждаясь в правильности сделанного вывода.

Источник

Ориентирование по местным признакам

Ориентирование по местным признакам ‒ умение, способное выручить тогда, когда карты или GPS навигатора под рукой не окажется.

Существуют десятки используемых нашими предками и появившимися сравнительно недавно признаков. Они помогут определить стороны света и проложить правильный маршрут.

Как проводить ориентирование по местным признакам

Любую дорогу можно отыскать, зная направление и владея базовыми навыками ориентирования по местным природным признакам (рисунок 1).

Все природные явления зависят от положения небесных светил и сторон света, распространения по местности воздушных масс, потому все существующие признаки ‒ последствия взаимодействия природных явлений между собой. Определив одну составляющую закономерности, вы сможете найти и другую.

Основные способы ориентирования:

- По положению светил на небосводе.

- По местным признакам (таяние снега, положение тени, форма муравейника, кольца внутренней части ствола или кроны дерева, потемнения сосновой и березовой коры, а также многие другие).

- По солнцу и аналоговым часам (со стрелками).

- По компасу.

- По ориентации построек (церкви, мечети, соборы).

- По лесным просекам.

Каким образом можно применить умение «читать» признаки?

Польза данного навыка

Заблудиться достаточно легко, даже будучи полностью уверенным в маршруте. На это влияет ряд факторов: неподготовленность к походу, отсутствие компаса или карты, случайное отставание от туристической группы, разряженный мобильный или навигатор. Потерявшись в горах, тумане, тундре, лесу, вы легко воспользуетесь навыком ориентирования по местным признакам и сможете выйти к цивилизации или месту назначения.

Владение базовыми принципами определения сторон света пригодится не только для нахождения дороги, но и для спасения чьей-то жизни. В самой коварное время года для лесных массивов ‒ зимой ‒ ориентирование по местным признакам и природным явлениям поможет быстро проложить правильный маршрут и избежать обморожения.

По компасу

Компас ‒ незаменимый атрибут любого путешественника ‒ способен вывести вас из любой чащи. Его наличие компенсирует отсутствие карты (рисунок 2).

Способы ориентирования на местности по местным признакам следующие:

- Положите компас в горизонтальное положение, снимите ведущую стрелку с фиксатора. Она начнет двигаться, пока не укажет направление N. Это будет север, с помощью которого определяются остальные стороны света: противоположный юг ‒ S, левый запад ‒ W и правый восток ‒ E.

- Прокладывайте маршрут, используя в качестве ориентира заметный объект вдалеке.

- Определите азимут обратной дороги. Для этого повернитесь к желаемому ориентиру лицом и направьте на объект нулевое значение шкалы компаса. Соедините мысленно отметку ноль со стрелкой. Значение на шкале и будет азимутом. Правильное определение осуществляется исключительно по часовой стрелке.

- Затем переведите взгляд на цифру ровно под азимутом обратного пути. Это азимут направления. Получившееся значение ляжет в основу траектории вашего маршрута.

- Возвращаясь обратно, медленно переверните компас так, чтобы азимут возвращения указывал вперед.

В пасмурную или снежную погоду ориентирование по местным признакам с помощью компаса значительно облегчит поиски направления. Перед использованием устройства убедитесь, что рядом нет металлических объектов, трансформаторных будок, ЛЭП, природных аномалий, связанных с высоким магнетизмом ‒ они собьют показатели чувствительного прибора.

Однако компас не всегда может оказаться под рукой. На помощь приходят проверенные и альтернативные методы ориентирования по местным признакам. В большинстве случаев они не требуют дополнительных приборов ‒ исключительно вашего умения их распознавать.

Без компаса

Наши предки умели определять дорогу, пользуясь знаниями о мире. Без компаса ориентирование по местным признакам более чем возможно. Самый простой способ: воспользоваться тенью. Подобная техника пришла к нам со времен древнего Египта (рисунок 3).

Рассмотрим ее основные принципы:

- В двенадцать часов дня (полуденное время) солнце стоит строго на S.

- Направление тени от вертикально расположенных предметов под прямым углом будет указывать на N.

Что делать, если во время ориентирования вас застала пасмурная погода и тень не видна? Достаньте раскладной ножик и прислоните лезвие под прямым углом к ногтю на руке. Вы увидите слабую, почти неразличимую тень. Бесспорно, без компаса и карты выбраться сложно. Но знание, в какой части света вы находитесь, ‒ это уже половина пути.

Ориентирование с помощью солнца, луны и звезд

Самый проверенный способ для моряков и закаленных путешественников ‒ ориентирование по небесным светилам: солнцу, луне и звездам. Они всегда всходят и заходят, движимые определенными закономерностями (рисунок 4).

Ориентируемся по солнцу:

- В зимний сезон восход происходит на SE, а заход ‒ на NW. В летнее время происходит сдвиг восхода на E и захода на W.

- Используйте аналоговые наручные часы. Направьте часовую стрелку на светило. Получившийся между стрелкой и цифрой 1 (час дня или ночи) угол мысленно разделите пополам.

- Прямо перед вами будет S, ровно сзади ‒ N. Примите во внимание: до часа дня делится левый угол, после часа ‒ правый.

Ориентируемся по Луне:

- В летний сезон спутник располагается на S в семь часов вечера, а в час ночи на восточной стороне.

- К семи утра светило вновь возвращается на S. Таким образом, можно вычислить приблизительное месторасположение.

- В полнолуние можно воспользоваться способом определения сторон света по часам. Принцип действия такой же, как и с солнцем.

Ориентируемся по звездам:

- Нахождение сторон света по звездам ‒ также один из древнейших методов ориентирования по местным признакам. В этой, на первый взгляд, нелегкой задаче вам поможет Полярная звезда. Она всегда расположена на севере для всех полушарий.

- Отыщите на небосводе ковш Большой Медведицы. Он представлен семью самыми яркими звездами. Крайние две звезды, формирующие боковую стенку ковша, примите в качестве ориентира.

- Затем проведите от них вверх мысленную линию. Ее длина должна быть равна пяти расстояниям между двух крайних звезд. На конце отрезка вы увидите искомую α UMi, ‒ она расположена в хвосте Малой Медведицы. Развернитесь к ней лицом и окажитесь на N.

Определение месторасположения может быть затруднено рядом факторов: туманностью, облачностью или банально плохим зрением. В таком случае на помощь приходит сама природа и ориентирование по местным признакам, например, растениям.

Ориентирование на местности по растениям

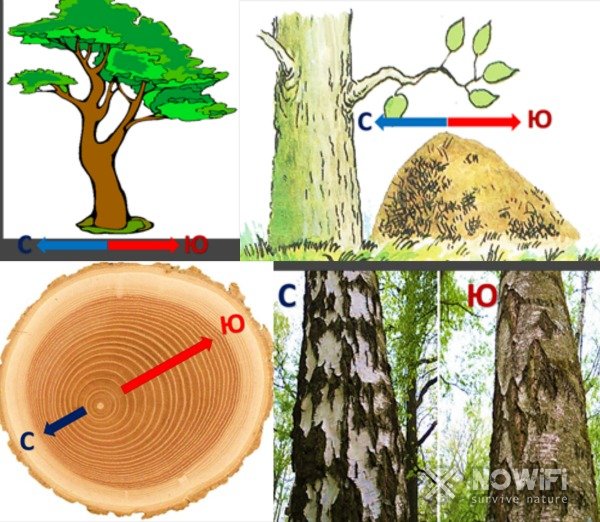

На всех растениях стороны света накладывают свой отпечаток (рисунок 5).

Например, южная сторона всегда более солнечная и жаркая, в то время как северной не хватает солнца и тепла:

- Присмотритесь к коре сосен и берез. На севере она обычно темнее чем на юге, более грубая и ломкая.

- Если обратить взгляд на крону одиночного дерева, то она густая с южной стороны.

- Приглядевшись к годовым кольцам пня, можно увидеть вытянутость, направленную строго на юг. Также обветшание, разрушение пня начинается именно с юга.

- Обильно растут влажные, густые мхи, грибы или лишайники с северной стороны. То же самое касается влажности камней или почвы ‒ даже в самую жаркую погоду на севере они прохладные и мокрые.

- Выделение смолы на хвойных деревьях начинается с юга.

- Весной обилие травы характерно для северной части полян, летом ‒ для южной.

- Фрукты, ягоды начинают краснеть или желтеть с юга.

- Интересное явление: подсолнечник всегда поворачивает головку к солнцу и никогда не обращается на север.

- Перелетные птицы весной отправляются к северу, а осенью ‒ к югу.

- В зимний сезон снег с севера всегда рыхлый, а с противоположной стороны покрывается легкой талой корочкой;

Помочь в ориентировании по местным признакам может обыкновенный муравейник. Они всегда строятся у южного подножия дерева, пня или кустарника. Скаты муравьиной насыпи не симметричные ‒ с севера они крутые, а на юге пологие.

Ориентирование по искусственным объектам просеки

Лесные просеки высекаются для того, чтобы путники могли легче ориентироваться среди множества троп. Нумерация на просеках идет по направлению WE и NE. Ребро между двумя срезами с самыми низкими числовыми значениями устремлено на N (рисунок 6).

Как вы могли убедиться, ориентирование по местным признакам возможно даже без многолетней подготовки и практики. Главное, уметь правильно распознать признак и не паниковать, даже если ситуация требует мгновенного решения.

Действенные способы ориентирования на местности рассмотрены в видео.

Источник