- Способ ориентирования обратной засечкой

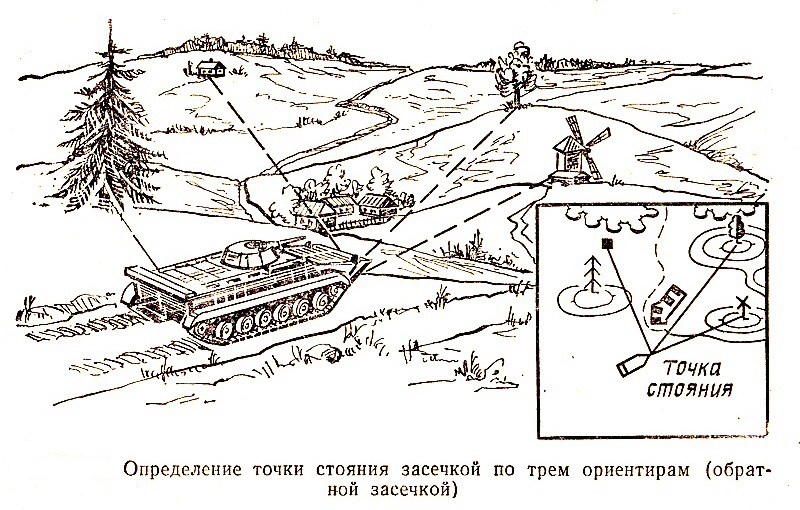

- Определение точки стояния засечкой по трём ориентирам (обратной засечкой).

- Обратная геодезическая засечка

- Принципы обратной геодезической засечки

- Другие виды засечек

- Что входит в список работ в рамках процедуры геодезическая засечка

- Как осуществляется обратная геодезическая засечка

- Способ ориентирования обратной засечкой

Способ ориентирования обратной засечкой

Засечкой точку стояния определяют при условии хорошего обзора местности и наличии на ней местных предметов и форм рельефа, которые могут служить надежными ориентирами.

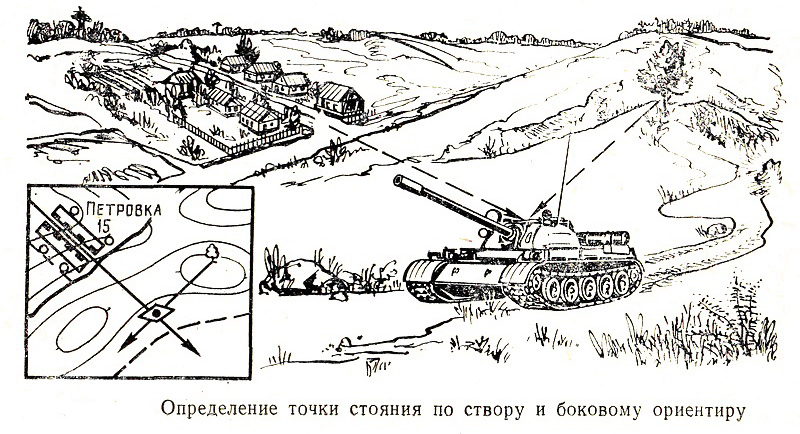

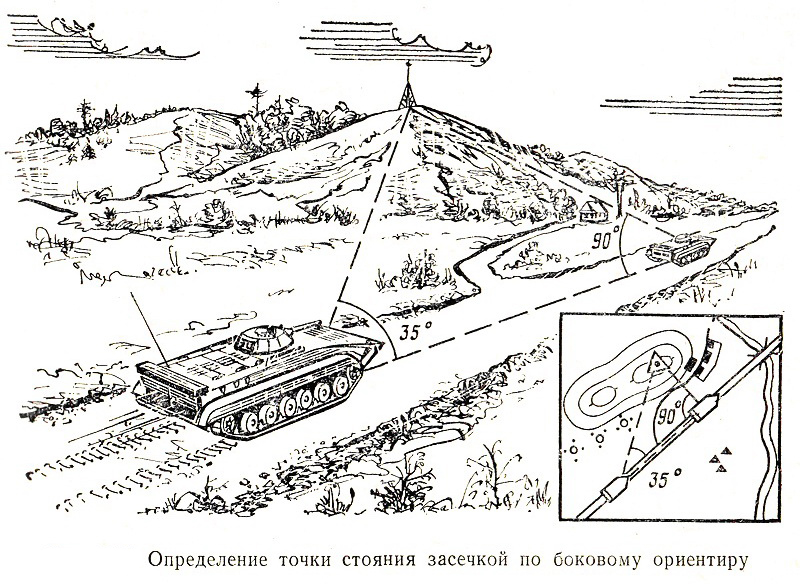

По боковому ориентиру (рис.1) засечка производится, как правило, при движения по дороге или вдоль какого-либо линейного ориентира. Находясь на дороге, ориентируют карту, опознают на ней изображение хорошо видимого на местности предмета (ориентира), прикладывают визирную линейку к условному знаку ориентира и визируют на него. Затем, не изменяя положение линейки, прочерчивают на карте прямую линию до пересечения с условным знаком дороги. Место пересечения прочерченной линии с условным знаком дороги будет искомой точкой стояния.

Рис.1 Определение точки стояния засечкой по боковому ориентиру.

Этим способом наиболее точно определяют свое местоположение на карте, если направление на боковой ориентир пересекается с направлением движения под прямым углом. Такой случай называется засечкой по перпендикуляру.

По двум — трем ориентирам (рис.2) засечка чаще всего выполняется, когда свое местоположение на карте не обозначено. Карту ориентируют по компасу и опознают на местности два-три ориентира, изображенных на карте. Затем, как и в предыдущем случае, визируют поочередно на выбранные ориентиры и прочерчивают по линейке направления от ориентиров на себя. Все эти направления должны пересечься в одной точке, которая будет точкой стояния. Такая засечка часто называется обратной.

Рис.2 Определение точки стояния засечкой по трём ориентирам (обратной засечкой).

Засечка по измеренным (построенным) углам (рис.3) (способ Болотова) выполняется в такой последовательности:

Рис.3 Определение точки стояния способом Болотова.

— с помощью башенного угломера или другим способом, например компасом, измеряют горизонтальные углы между тремя ориентирами, выбранными вокруг точки стояния и четко изображенными на карте;

— строят измеренные углы на прозрачной бумаге при нанесенной произвольно точке, принимаемой за точку стояния; эти углы могут быть построены и непосредственным визированием с помощью линейки на выбранные ориентиры на местности;

— накладывают бумагу на карту так, чтобы каждое прочерченное на ней направление прошло через условный знак того ориентира, на который оно проведено при визировании или построено по измеренным углам;

— совместив все направления с соогветствующими им условными знаками ориентиров, перекалывают на карту намеченную на листе бумаги точку, при которой построены направления. Эта точка и будет точкой стояния.

По обратным дирекционным углам (рис.4) засечку выполняют чаще всего в обстановке, когда нельзя работать с картой на местности открыто. В этом случае измеряют компасом обратные азимуты с точки стояния на два-три точечных ориентира, видимых на местности и опознанных на карте. Величины обратных азимутов отсчитывают на шкале компаса против указателя, расположенного у целика. Измеренные азимуты переводят в дирекционные углы. Затем, построив эти углы при соответствующих ориентирах на карте, прочерчивают направления до пересечения друг с другом. Точка пересечения направлений и будет точкой стояния.

Рис.4 Определение точки стояния засечкой по обратным дирекционным углам.

При определении точки стояния любым способом засечки следует выбирать направления так, чтобы они пересекались под углом не менее 30 и не более 150°. При всех возможных случаях проверяют положение полученной точки стояния визированием на дополнительный местный предмет (ориентир). Если при пересечении трех направлений образовался треугольник, точку стояния ставят в его центре. При больших размерах треугольника, когда его сторона более 2 мм, засечку необходимо повторить, предварительно проверив точность ориентирования карты.

Источник

Определение точки стояния засечкой по трём ориентирам (обратной засечкой).

Засечка по измеренным (построенным) углам (способ Болотова) выполняется в

такой последовательности:

Определение точки стояния способом Болотова.

— с помощью компаса измеряют горизонтальные углы между тремя ориентирами, выбранными вокруг точки стояния и четко изображенными на карте;

— строят измеренные углы на прозрачной бумаге при нанесенной произвольно точке, принимаемой за точку стояния; эти углы могут быть построены и непосредственным визированием с помощью линейки на выбранные ориентиры на местности;

— накладывают бумагу на карту так, чтобы каждое прочерченное на ней направление прошло через условный знак того ориентира, на который оно проведено при визировании или построено по измеренным углам;

— совместив все направления с соответствующими им условными знаками ориентиров, перекалывают на карту намеченную на листе бумаги точку, при которой построены направления. Эта точка и будет точкой стояния.

По обратным дирекционным углам засечку выполняют чаще всего в обстановке, когда нельзя работать с картой на местности открыто. В этом случае измеряют компасом обратные азимуты с точки стояния на два-три точечных ориентира, видимых на местности и опознанных на карте. Величины обратных азимутов отсчитывают на шкале компаса против указателя, расположенного у целика.

Измеренные азимуты переводят в дирекционные углы. Затем, построив эти углы при соответствующих ориентирах на карте, прочерчивают направления до пересечения друг с другом. Точка пересечения направлений и будет точкой стояния.

Определение точки стояния засечкой по обратным дирекционным углам.

При определении точки стояния любым способом засечки следует выбирать направления так, чтобы они пересекались под углом не менее 30 и не более 150°. При всех возможных случаях проверяют положение полученной точки стояния визированием на дополнительный местный предмет (ориентир). Если при пересечении трех направлений образовался треугольник, точку стояния ставят в его центре. При больших размерах треугольника, когда его сторона более 2 мм, засечку необходимо повторить, предварительно проверив точность ориентирования карты.

При движении по бездорожью, когда точка стояния ничем не обозначена на карте, ее можно определить обратной засечкой по двум-трем направлениям. Для этого надо выбрать на карте и на местности 2-3 ориентира. Затем ориентировать карту по компасу

и аналогично предыдущему способу провизировать и прочертить по линейке направления на каждый из выбранных ориентиров. Место пересечения прочерченных линий и будет точкой стояния.

ДВИЖЕНИЕ ПО АЗИМУТАМ

а) Подготовка по карте данных для движения по азимутам

Движение по азимутам — способ выдерживания направления пути (маршрута) с

помощью компаса; применяется главным образом при плохой видимости (ночью, в туман и т. п.) и на местности, бедной ориентирами (в лесу, в пустыне и т. п.). При наличии явлений магнитной аномалии ориентирование с помощью магнитного компаса исключено.

Движение по азимутам совершается от ориентира до ориентира. Предварительно, до начала движения, подготавливаются необходимые данные — азимуты и расстояния: на карте намечается маршрут (путь движения) с ориентирами у поворотов;

измеряются по карте дирекционный угол и длина каждого участка маршрута;

дирекционные углы переводятся (с учетом поправки, указанной на карте) в магнитные азимуты; данные для движения вписываются в таблицу либо записываются непосредственно на карте или специально составленной схеме

б) Движение по азимутам

На каждой поворотной точке, начиная с исходной, по заданному азимуту с помощью компаса находят направление движения на местности. В направлении движения желательно выбрать и запомнить возможно более удаленный ориентир. В движении ведут отсчет расстояния (метров, пар шагов, времени).

В случае если по прохождении заданного расстояния ориентира не окажется, в точке выхода выставляют знак или оставляют предмет, а ориентир разыскивают, обходя район вокруг точки радиусом около 0,1 пути, пройденного от предыдущего ориентира.

Для выдерживания направления в движении используются дополнительные ориентиры: звезды, направление ветра, створ колонны и другие вспомогательные признаки.

в) Обход препятствий

Обход препятствий в зависимости от условий может совершаться одним из следующих способов.

Первый способ, применяемый при наличии видимости через препятствие: заметить ориентир по направлению движения на противоположной стороне препятствия; обойти препятствие и продолжать движение от замеченного ориентира; ширину препятствия оценить на глаз и прибавить к пройденному расстоянию.

В т о р о й способ, применяемый при отсутствии видимости через препятствие,

заключается в том, что обход совершается по прямым направлениям, азимут и длина которых строго фиксируются для выхода на заданное направление.

Источник

Обратная геодезическая засечка

Обратная геодезическая засечка в геодезии позволяет узнать местонахождение объекта с предварительно выясненными координатами точек местности. Метод актуален перед привязкой буровых, при выполнении геофизических и геологических съёмок и других отдельных работах.

Принципы обратной геодезической засечки

Обратная засечка является простым способом определения местонахождения с хорошей степенью точности, с известными координатами закрепленных точек. Иными словами, это когда у вас есть две и более точки на местности с известными координатами в какой-то условной системе координат. И вы, делая измерения тахеометром на эти точки, получаете координаты стояния прибора. То есть прибор определяет свое местоположение в пространстве, в координатах этой условной системы координат. Обратная засечка с трех и более точек обеспечит максимально точное определение местоположения.

Для этого нужно видеть два приметных объекта, которые можно отождествить на карте. Затем ориентируйте карту и компас так, чтобы привязать их к ориентирам на местности. Положите карту на плоскую поверхность, затем определите из вашего положения азимут одного из удаленных приметных объектов. Однако вам нужен отсчет этого объекта относительно вашего положения. Для этого нужно превратить ваш отсчет в обратный отсчет.

Нанесите эти данные на карту. Проведите линии через прямой и соответствующий обратный отсчеты. Обе линии пересекутся в точке вашего местонахождения. Для большей точности проделайте эту процедуру с тремя объектами.

Другие виды засечек

Выделяют также прямую и комбинированную засечки. Между собой эти методы различаются выбором исходных пунктов и измеряемых углов. В случае с обратной засечкой выбираются опорные точки, не лежащие на одной и той же окружности.

Любой тахеометр может выполнить данную задачу за несколько секунд. Так же обратную засечку можно сделать и вручную на местности используя простую карту.

Что входит в список работ в рамках процедуры геодезическая засечка

- измерение расстояний между углами;

- определение расстояния между точками геодезической сети;

- установка параметров горизонтальных углов.

Как осуществляется обратная геодезическая засечка

Выполняется вручную с использованием карты, а также на специальном оборудовании – тахеометре. Безусловно, применение профессиональной геодезической аппаратуры гарантирует более точное и достоверное исследование.

Наш профессионализм + современные технологии = достижение любых целей!

Источник

Способ ориентирования обратной засечкой

Ориентирование на местности по карте

Ориентирование на месте включает ориентирование карты, опознавание ориентиров, определение точки стояния и сличение карты с местностью. В тех случаях, когда точка стояния расположена на легко опознаваемом местном предмете (перекрестке или развилке дорог, мосту и т. п.), в первую очередь определяют ее положение, а затем ориентируют карту.

Ориентирование по карте на месте

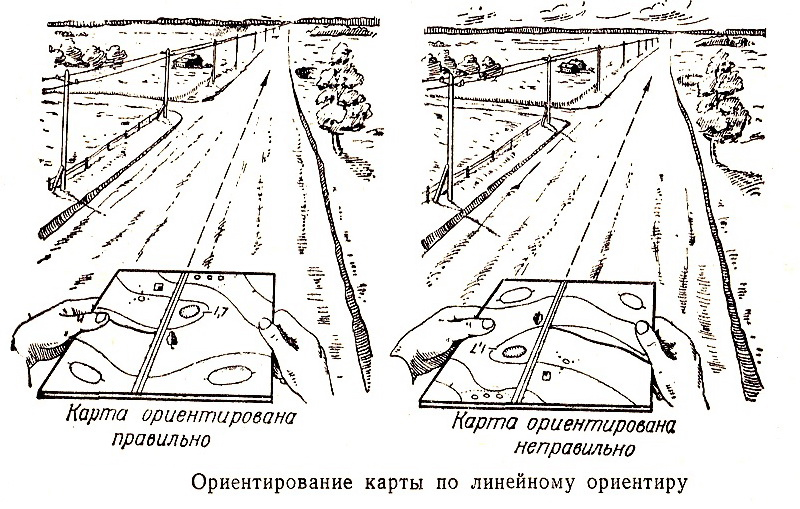

Ориентировать карту — значит расположить ее в горизонтальной плоскости так, чтобы северная (верхняя) сторона рамки была обращена на север. При таком положении карты местные предметы и формы рельефа на местности соответствуют расположению их условных знаков иа карте, а линейные ориентиры на местности и карте параллельны. Карту ориентируют по линейному ориентиру или направлению на ориентир, когда на ней заранее определена точка стояния. Если точка стояния неизвестна, карту ориентируют по направлениям на стороны горизонта.

По линейному ориентиру карту ориентируют приближенно или точно. Для приближенного ориентирования достаточно повернуть карту так, чтобы мысленно проведенное от точки стояния направление вдоль условного знака линейного ориентира, например дороги, на карте совпало с направлением этого ориентира на местности. Затем проверяют, все ли местные предметы и формы рельефа, расположенные слева и справа от дороги, имеют такое же расположение на карте. Если это условие выполнено, карта ориентирована правильно.

При точном ориентировании карты используют визирную линейку или карандаш. Приложив линейку к условному знаку линейного ориентира (рис.), совмещают ее направление с направлением ориентира на местности. После этого проверяют расположение местных предметов и форм рельефа относительно ориентира.

По направлению на ориентир карту ориентируют так же, как и по линейному ориентиру. Отличие состоит лишь в том, что вместо линейного ориентира используют направление от точки стояния на какой-либо удаленный местный предмет (отдельное дерево, мост, геодезический знак, то есть точечный ориентир), надежно опознанный на местности и на карте.

По направлениям на стороны горизонта карту ориентируют обычно с помощью компаса. Такое ориентирование применяется, когда не определено свое местоположение на карте или с точки стояния не видно ориентиров. При приближенном ориентировании карты вначале по компасу определяют направление на север, затем поворачивают карту так, чтобы верхняя (северная) сторона ее и рамка были обращены на север. Направление на север может быть определено и другими способами, например по Полярной звезде, признакам местных предметов, Луне или Солнцу.

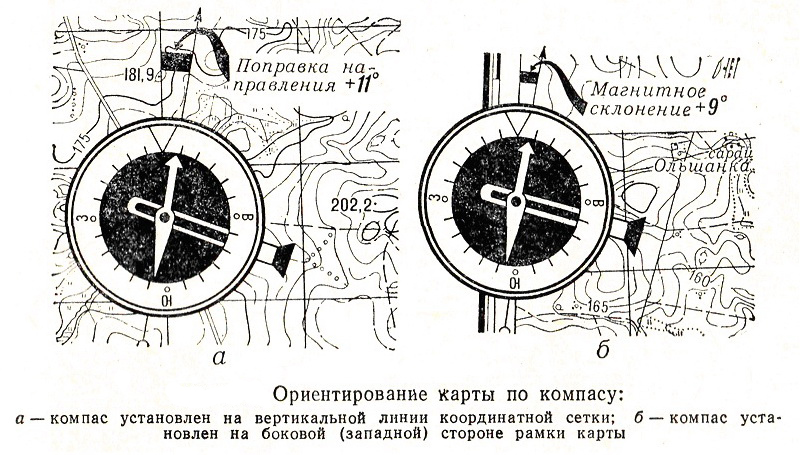

При точном ориентировании карты с помощью компаса указатель отсчета компаса устанавливают против деления шкалы, равного поправке направления, если компас устанавливают на вертикальной линии координатной сетки, или величине магнитного склонения, если компас устанавливают на западную или восточную сторону рамки карты.

При положительной поправке (магнитном отклонении) указатель отсчета устанавливают вправо от нулевого деления шкалы компаса, а при отрицательной — влево.

Затем компас устанавливают на карту так, чтобы нулевой диаметр его шкалы (линейка компаса) совпал с вертикальной линией координатной сетки или с одной из боковых сторон рамки карты, а нулевой отсчет шкалы был направлен к северной стороне рамки карты. Не меняя положения компаса, карту поворачивают в горизонтальной плоскости до тех пор, пока северный конец магнитной стрелки не установится против отсчета, который предварительно был установлен на шкале.

Если поправка направления (величина магнитного склонения) меньше 3°, то есть равна цене деления шкалы компаса, она при ориентировании карты не учитывается.

Опознавание ориентиров.

Вначале опознают на местности и ориентированной карте площадные и линейные ориентиры. Если не удается опознать общие для карты и местности ориентиры, следует переместиться, чтобы открылась видимость на другие местные предметы и формы рельефа, и попытаться опознать эти ориентиры на карте. При отыскании на карте объектов, наблюдаемых на местности, учитывают их взаимное положение и положение относительно сторон горизонта. После опознавания крупных объектов опознают наблюдаемые на местности окружающие точечные ориентиры.

Определение на карте точки стояния.

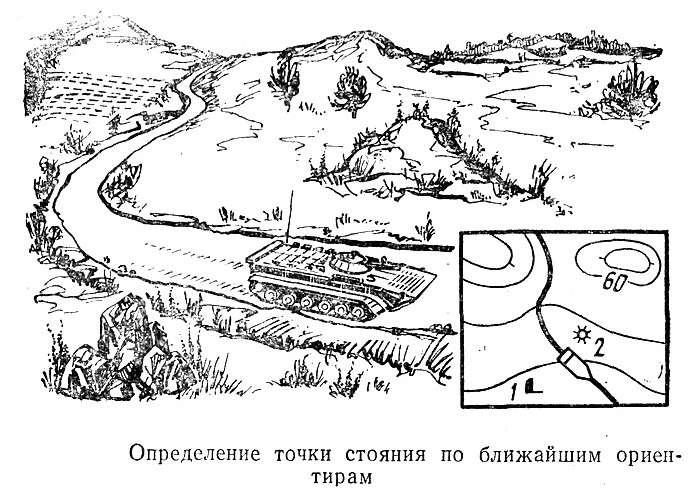

Точка стояния может быть определена на карте по ближайшим ориентирам на глаз, промером расстояния, по направлению на ориентир и расстоянию до него, по створу, засечкой, способом Болотова, по обратным дирекционным углам. Способ выбирается с учетом имеющегося времени, условий обстановки и требуемой точности.

По ближайшим ориентирам на глаз точку стояния определяют на ориентированной карте. Вначале опознают на местности и карте два-три ближайших ориентира и определяют на глаз расстояния до них. Затем по расстояниям с учетом направлений на ориентиры намечают точку стояния на карте. При этом, чем дальше удалены ориентиры, тем больше ошибка в определении точки стояния. В холмистой и горной местности в качестве ближайших ориентиров часто используют характерные формы рельефа.

Промером расстояния. Этот способ применяется преимущественно при движении вдоль линейных ориентиров (дорог, просек и т. п.) на закрытой местности, в условиях ограниченной видимости и при движении по азимутам.

На исходном пункте перед началом движения записывают отсчет по спидометру машины. Для определения точки стояния следует на карте отложить в направлении движения расстояние, пройденное от Исходного пункта. Если движение совершается пешим порядком или на лыжах, расстояние измеряют шагами или по времени движения. Точность определения своего меств-положения этим способом зависит главным образом от точности измерения пройденного расстояния на местности.

По направлению на ориентир и расстоянию до него точка стояния может быть определена, если на местности и карте опознан только один ориентир. В этом случае ориентируют карту по компасу с учетом поправки направления, на карате к условному знаку опознанного местного предмета прикладывают линейку, визируют ее на ориентир на местности, прочерчивают прямую линию и откладывают на ней расстояние от ориентира. Полученная на линии визирования точка и будет искомой точкой стояния. Визировать на опознанный ориентир можно и по карандашу, установленному вертикально. Передвигая его от условного знака ориентира на себя, прочерчивают на карте линию, на которой откладывают расстояние, предварительно измеренное шагами, с помощью бинокля или на глаз.

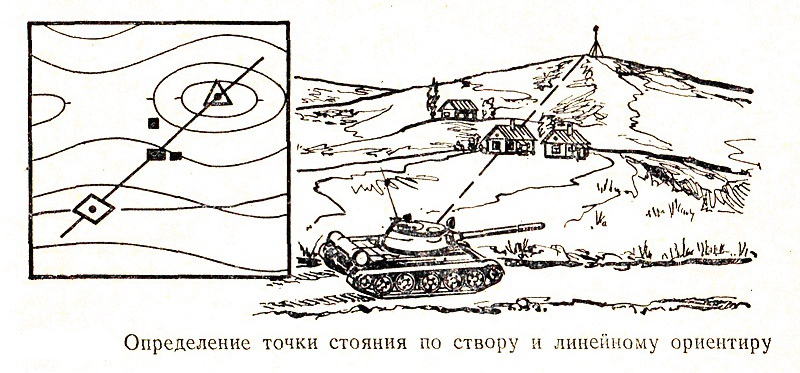

По створу. Створом называется прямая линия, проходящая через точку стояния и две другие характерные точки местности (ориентиры).Если машина находится на линии створа, ее местоположение на карте может быть определено одним из следующих приемов:

по створу и линейному ориентиру. Находясь на линейном ориентире (дороге) и в створе с двумя местными предметами, достаточно прочертить на карте прямую линию через условные знаки местных предметов (ориентиров). Точка пересечения линии створа с дорогой и будет искомой точкой стояния;

по створу и боковому ориентиру. Вначале ориентируют карту по линии створа, а затем, приложив линейку к условному знаку бокового ориентира (отдельного дерева), визируют на него и прочерчивают по линейке прямую до пересечения с линией створа. В пересечении линии створа с линией визирования на ориентир и будет находиться точка стояния;

по измеренному расстоянию, которое откладывают от ближайшего ориентира по линии створа. Полученная на прямой точка будет точкой стояния. Расстояние измеряют одним из простейших способов.

Засечкой точку стояния можно определять при условии хорошего обзора местности и наличия на ней местных предметов и форм рельефа, которые могут служить надежными ориентирами. Засечку выполняют по боковому ориентиру или по двум-трем ориентирам (обратная засечка).

Засечкой по боковому ориентиру местоположение определяют, как правило, при движении вдоль линейного ориентира. Вначале ориентируют карту по дороге, опознают на ней изображение хорошо видимого на местности предмета (ориентира), прикладывают к условному знаку ориентира линейку и визируют на него. Затем, не изменяя положения линейки, прочерчивают на карте прямую линию до пересечения с условным знаком дороги (линейного ориентира). Место пересечения прочерченной линии с условным знаком дороги будет искомой точкой стояния.

Этим способом наиболее точно определяют свое местоположение на карте, если направление на боковой ориентир пересекается с направлением движения под прямым углом. Такой способ называется засечкой по перпендикуляру.

При засечке по трем ориентирам карту ориентируют по компасу и опознают на ней и местности три удаленных ориентира. Затем, как и в предыдущем случае, визируют поочередно на выбранные ориентиры и прочерчивают по линейке на карте направления от ориентиров на себя. Все эти направления должны пересечься в одной точке, которая будет точкой стояния. Такая засечка называется обратной. При выборе ориентиров необходимо, чтобы направления, прочерченные на карте, пересекались в точке стояния под углом 30—150°. Это обеспечивает более высокую точность определения точки стояния.

В обратной засечке третье направление служит контрольным. Если на карте образуется треугольник со сторонами не более 2 мм, точку стояния намечают в его центре. При большем значении сторон треугольника засечку повторяют.

Сличение карты с местностью

Сличение карты с местностью выполняют в целях уточнения положения местных предметов, изображенных на карте, и выявления местных предметов, не показанных на ней. Начинают сли¬чение с крупных местных предметов, находящихся в поле зрения наблюдателя, а затем переходят к более мелким. Это позволяет быстро и полно изучать окружающую местность, выявлять изме¬нения, происшедшие на ней с момента создания карты. При сличении уточняют свое местоположение.

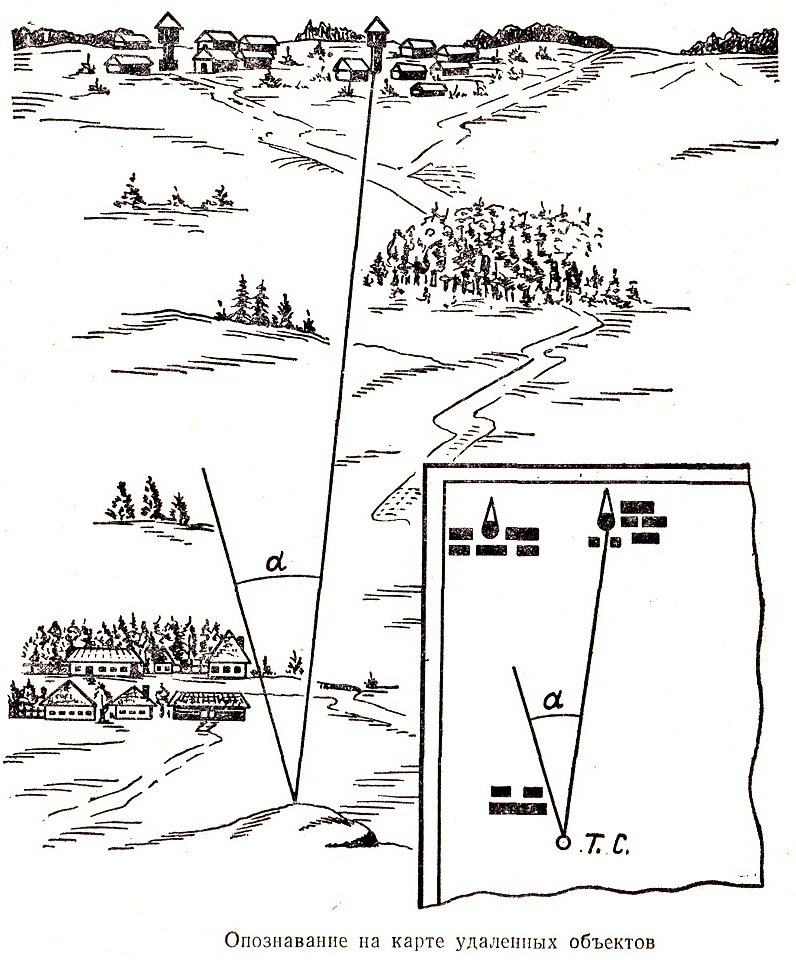

Чтобы найти на ориентированной карте изображение местного предмета, надо оценить нъ глаз расстояние до него и мысленно или по линейке отложить это расстояние в масштабе на карте от точки стояния по направлению на предмет. Затем по отложенному расстоянию найти изображение (условный знак) предмета на карте.

При решении обратной задачи, то есть нахождении на местности местного предмета, изображенного на карте, надо определить по карте расстояние от точки стояния до искомого местного предмета и направление па него. По этим данным отыскать предмет на местности.

При определении на карте наблюдаемого местного предмета, удаленного на большое расстояние или находящегося в группе однородных местных предметов, измеряют на местности угол направления и расстояние до него. Измеренный угол строят на карте и по расстоянию находят на ней условный знак местного предмета. Для более точного и надежного определения направления на местный предмет с помощью компаса измеряют магнитный азимут и вычисляют дирекционный угол этого направления. Затем по значению дирекционного угла прочерчивают на карте направление, на котором откладывают в масштабе карты измеренное расстояние.

Источник