- Эхолокация

- История

- Эхолокация у животных

- Техническое обеспечение эхолокации

- Эхолокация

- Содержание

- История

- Эхолокация у животных

- Техническое обеспечение эхолокации

- Физика в мире животных: дельфины и эхолокация

- Голосовой аппарат

- Слуховой аппарат

- Люди способны видеть предметы при помощи эхолокации. Как этому научиться?

- Эхолокация у людей

- Как работает эхолокация у людей?

- Как научиться эхолокации?

Эхолокация

Эхолокация (эхо и лат. locatio — «положение») — способ, при помощи которого положение объекта определяется по времени задержки возвращений отражённой волны. Если волны являются звуковыми, то это звуколокация, если радио — радиолокация.

История

Открытие эхолокации связано с именем итальянского естествоиспытателя Ладзаро Спалланцани. Он обратил внимание на то, что летучие мыши свободно летают в абсолютно тёмной комнате (где оказываются беспомощными даже совы), не задевая предметов. В своём опыте он ослепил несколько животных, однако и после этого они летали наравне со зрячими. Коллега Спалланцани Ж. Жюрин провёл другой опыт, в котором залепил воском уши летучих мышей, — и зверьки натыкались на все предметы. Отсюда учёные сделали вывод, что летучие мыши ориентируются по слуху. Однако эта идея была высмеяна современниками, поскольку ничего большего сказать было нельзя — короткие ультразвуковые сигналы в то время ещё было невозможно зафиксировать[1].

Впервые идея об активной звуковой локации у летучих мышей была высказана в 1912 году Х. Максимом. Он предполагал, что летучие мыши создают низкочастотные эхолокационные сигналы взмахами крыльев с частотой 15 Гц[1].

Об ультразвуке догадался в 1920 году англичанин Х. Хартридж, воспроизводивший опыты Спалланцани. Подтверждение этому нашлось в 1938 году благодаря биоакустику Д. Гриффину и физику Г. Пирсу. Гриффин предложил название эхолокация (по аналогии с радиолокацией) для именования способа ориентации летучих мышей при помощи ультразвука[1].

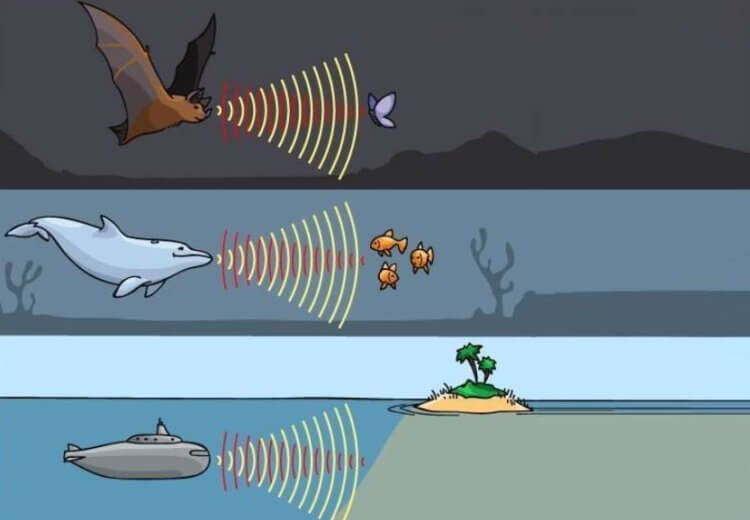

Эхолокация у животных

Животные используют эхолокацию для ориентации в пространстве и для определения местоположения объектов вокруг, в основном при помощи высокочастотных звуковых сигналов. Наиболее развита у летучих мышей и дельфинов, также её используют землеройки, ряд видов ластоногих (тюлени), птиц (гуахаро, саланганы и др.).

Происхождение эхолокации у животных остаётся неясным; вероятно, она возникла как замена зрению у тех, кто обитает в темноте пещер или глубин океана. Вместо световой волны для локации стала использоваться звуковая[1].

Данный способ ориентации в пространстве позволяет животным обнаруживать объекты, распознавать их и даже охотиться в условиях полного отсутствия света, в пещерах и на значительной глубине.

Среди членистоногих эхолокация обнаружена только у ночных бабочек совок.[2]

Человек в некотором роде тоже использует эхолокацию: услышав звук в помещении человек может определить приблизительный объем помещения, мягкость стен и т.п. Принципиальным отличием эхолокации живых существ от промышленной эхолокации является способ измерения разности: в промышленности измеряется разность фазы излученного сигнала и отраженного сигнала, в то время, как для живых существ не представляется возможным контролировать фазу излучаемого сигнала. Из чего следует, что мозг живого существа сравнивает фазы сигнала, пришедшего напрямую от источника с фазой отраженного сигнала.

Техническое обеспечение эхолокации

Cредства звукового наблюдения времен Первой мировой войны

Эхолокация может быть основана на отражении сигналов различной частоты — радиоволн, ультразвука и звука. Первые эхолокационные системы направляли сигнал в определённую точку пространства и по задержке ответа определяли её удалённость при известной скорости перемещения данного сигнала в данной среде и способности препятствия, до которого измеряется расстояние, отражать данный вид сигнала. Обследование участка дна таким образом при помощи звука занимало значительное время.

Сейчас используются различные технические решения с одновременным использованием сигналов различной частоты, которые позволяют существенно ускорить процесс эхолокации.

Источник

Эхолокация

Эхолокация (эхо и лат. locatio — «положение») — способ, при помощи которого положение объекта определяется по времени задержки возвращений отражённой волны. Если волны являются звуковыми, то это звуколокация, если радио — радиолокация.

Содержание

История

Открытие эхолокации связано с именем итальянского естествоиспытателя Ладзаро Спалланцани. Он обратил внимание на то, что летучие мыши свободно летают в абсолютно тёмной комнате (где оказываются беспомощными даже совы), не задевая предметов. В своём опыте он ослепил несколько животных, однако и после этого они летали наравне со зрячими. Коллега Спалланцани Ж. Жюрин провёл другой опыт, в котором залепил воском уши летучих мышей, — и зверьки натыкались на все предметы. Отсюда учёные сделали вывод, что летучие мыши ориентируются по слуху. Однако эта идея была высмеяна современниками, поскольку ничего большего сказать было нельзя — короткие ультразвуковые сигналы в то время ещё было невозможно зафиксировать [1] .

Впервые идея об активной звуковой локации у летучих мышей была высказана в 1912 году Х. Максимом. Он предполагал, что летучие мыши создают низкочастотные эхолокационные сигналы взмахами крыльев с частотой 15 Гц [1] .

Об ультразвуке догадался в 1920 году англичанин Х. Хартридж, воспроизводивший опыты Спалланцани. Подтверждение этому нашлось в 1938 году благодаря биоакустику Д. Гриффину и физику Г. Пирсу. Гриффин предложил название эхолокация (по аналогии с радиолокацией) для именования способа ориентации летучих мышей при помощи ультразвука [1] .

Эхолокация у животных

Животные используют эхолокацию для ориентации в пространстве и для определения местоположения объектов вокруг, в основном при помощи высокочастотных звуковых сигналов. Наиболее развита у летучих мышей и дельфинов, также её используют землеройки, ряд видов ластоногих (тюлени), птиц (гуахаро, саланганы и др.).

Происхождение эхолокации у животных остаётся неясным; вероятно, она возникла как замена зрению у тех, кто обитает в темноте пещер или глубин океана. Вместо световой волны для локации стала использоваться звуковая [1] .

Данный способ ориентации в пространстве позволяет животным обнаруживать объекты, распознавать их и даже охотиться в условиях полного отсутствия света, в пещерах и на значительной глубине.

Среди членистоногих эхолокация обнаружена только у ночных бабочек совок. [2]

Техническое обеспечение эхолокации

Эхолокация может быть основана на отражении сигналов различной частоты — радиоволн, ультразвука и звука. Первые эхолокационные системы направляли сигнал в определённую точку пространства и по задержке ответа определяли её удалённость при известной скорости перемещения данного сигнала в данной среде и способности препятствия, до которого измеряется расстояние, отражать данный вид сигнала. Обследование участка дна таким образом при помощи звука занимало значительное время.

Сейчас используются различные технические решения с одновременным использованием сигналов различной частоты, которые позволяют существенно ускорить процесс эхолокации.

Источник

Физика в мире животных: дельфины и эхолокация

Дельфины — морские млекопитающие. Их организм устроен специфически из-за образа жизни этих животных. Большинство органов чувств дельфинов работают не так, как у наземных млекопитающих. Их мозг не менее сложен, чем мозг человека, а развивались дельфины дольше людей (около 25 млн лет). Ученые многие десятки лет изучают дельфинов, но до сих пор существуют вопросы относительно их образа жизни, на которые нет ответа. В числе прочих вопросов — система коммуникаций этих животных. Специалисты считают, что у них есть свой язык, но расшифровать его человек пока не в состоянии.

Для того, чтобы сделать это, ученые стараются изучить слуховую систему дельфинов, а также их «эхолот» — систему передачи звуковых сигналов. Видимость под водой практически всегда сильно ограничена, поэтому дельфины полагаются не на зрение (оно у них развито неплохо, но идеальным его назвать нельзя), а на слух. Для общения между собой дельфины используют звуки высокой частоты. Для ориентации в пространстве эти животные издают щелчки определенной частоты и продолжительности. Эти звуковые сигналы, отражаясь от предметов, дают дельфину информацию об окружающих его объектах.

Многие наземные млекопитающие обладают очень острым обонянием. Дельфины, выбрав водную среду для жизни, почти утратили обоняние. Вместо него они научились в совершенстве использовать чувство вкуса. Вкусовые рецепторы дают дельфинам представление о наличии в воде определенных веществ, которые могут свидетельствовать о близости еды, опасности или сородичей. Ученые считают, что дельфины могут определить даже очень небольшую разницу в солености воды. По этой причине те дельфины, которые обитают в Средиземном море, почти не заходят в воды Черного моря, где соленость воды составляет около 17‰, что в вдвое ниже солености воды Средиземного моря.

Лучше всего у дельфинов развит слух, они имеет первостепенное значение в их жизни, заменяя в большинстве случаев зрение. В поисках пищи эти млекопитающие погружаются на большую глубину, где видимость практически отсутствует. Даже, если бы зрение дельфина было бы хорошо развито, что-то разглядеть здесь все равно сложно. А вот эхолокация позволяет обнаруживать пищу и отлично ориентироваться в окружающем пространстве. При этом еще в начале прошлого века специалисты утверждали, что слух у дельфинов развит очень слабо.

Голосовой аппарат

Как и у всех прочих млекопитающих, у предков дельфинов голосовой аппарат, скорее всего, был связан с дыхательной системой. Но у дельфинов и их родственников голосовая система не связана с легкими. Рот у них служит лишь для захвата предметов, включая пищу. Дыхательная система дельфинов сложная, точка вдоха и выдоха — это дыхало, которое находится в верхней точке головы. С дыхательным проходом дельфинов соединены сразу три пары воздушных мешков. Ученые считают, что эти мешки играют важную роль в генерации звуков дельфинами. Общаются они, закрыв пасть и дыхало, под водой, а не на поверхности.

В сентябре этого года исследователи из Карадагского природного заповедника опубликовали работу, где показана система общения этих животных. Изменяя громкость и частоту щелчков, дельфины-афалины составляют слова, а из них — предложения. По словам специалистов, во многом эти разговоры похожи на речь человека. Принимая участие в беседе, дельфины внимательно слушают друг друга. Когда «говорит» один дельфин, второй ему внимает, и наоборот. «Каждый звук, генерируемый одним из животных, отличается от другого звука, генерируемого собеседником. Отличие — в спектре и частоте пульсаций. При этом ряд сочетаний звуков не повторяется. Мы можем предположить, что каждая пульсация представляет собой отдельную фонему или слово из языка дельфинов», — говорит руководитель исследования Вячеслав Рябов. Скорость звуковой пульсации у дельфинов составляет около 700 импульсов в секунду.

Сами щелчки генерируются в специфической системе, которая расположена под дыхалом в верхней части головы. Звуковые волны посылаются животными направленно, эту возможность обеспечивает жировая прослойка на лбу животного, а также вогнутая передняя поверхность черепа. В итоге дельфин умеет собирать звук в направленный «луч» с углом расхождения в 9°. Это дает животным широкие возможности. Афалины, например, умеют обнаруживать мелкие объекты размером с мандарин на расстоянии свыше 100 метров.

Слуховой аппарат

Орган слуха у дельфинов не менее сложен, чем звуковой аппарат. Понятно, что ушных раковин у них нет, хотя у предков дельфинов они были. Если бы этот орган остался бы у дельфинов, он вызывал бы очаги турбулентности при движении, что стало бы причиной генерации сильного шума, заглушающего для животного все остальные звуки.

Поэтому звуки воспринимаются дельфинами по-другому. Сначала звуковые сигналы проходят через наружное ушное отверстие (оно все же есть). Затем по такому же узкому слуховому проходу акустическая волна добирается до среднего уха. Причем среднее и внутреннее ухо размещаются у этих животных не в черепной кости, а отдельно, соединяясь с черепом при помощи особого сухожильного крепления. Звуковой нерв передает полученные сигналы в мозг. Интересно, что приемники звука для левого и правого уха не зависят друг от друга. Это позволяет животному определять местоположение источника звука. К примеру, та же афалина может в бассейне точно локализовать место падения небольшой рыбки, и сразу приплыть к месту падения. Кроме ушных каналов, дельфины получают звук и при помощи нижней челюсти, где расположена костная пластина толщиной в 0,3 мм. Она играет роль мембраны.

Благодаря строению своей слуховой системы дельфины могут воспринимать широкий диапазон звуков — от 1 герца до 320 килогерц. Это гораздо более широкий звуковой диапазон, чем тот, который способен воспринимать человек.

Генерируя звуки и улавливая их отражение от окружающих объектов, дельфины изучают окружающее пространство. Причем эхолокационный «прибор» дельфина очень надежен. Друг друга дельфины находят на расстоянии свыше 150 метров в полной темноте. В этом случае они генерируют ультразвуковые сигналы с частотой 60-90 килогерц. При помощи своего «локатора» дельфин получает данные не только о расстоянии до препятствий и объектов, но и об их природе (размер, форма и свойства материала).

Источник

Люди способны видеть предметы при помощи эхолокации. Как этому научиться?

Эхолокацией принято называть способность некоторых животных ориентироваться в пространстве, улавливая ушами отраженные от объектов звуковые волны. Особенно сильно от этой способности зависит жизнь летучих мышей — они издают неслышимый для людей писк, который отражается от твердых объектов и помогает мышам понять, куда им нужно двигаться. Для кого-то это будет большим открытием, но использовать эхолокацию, вероятно, могут даже люди. По крайней мере, в этом уверен президент организации «Мир, доступный слепым» Дэниел Киш (Daniel Kish), который за свою карьеру обучил эхолокации 500 лишенных зрения детей и тем самым подарил им возможность самостоятельно ориентироваться в пространстве. До сих пор научных доказательств тому, что люди могут обучиться эхолокации не существовало, но недавно этот пробел восполнили ученые из Англии. Давайте же узнаем, что за эксперимент они провели и каковы его результаты?

Эхолокации может научиться любой человек. Но что для этого нужно делать?

Эхолокация у людей

По данным издания Gizmodo, проверить, существует ли у людей способность к эхолокации, решила психолог-экспериментатор Лор Талер (Lore Thaler). В рамках научной работы она и ее коллеги собрали группу добровольцев, состоящую из 14 зрячих и 12 слепых людей в возрасте от 21 до 79 лет. Опыт обучения эхолокации был только у двух участников эксперимента — остальные с изучением этого навыка знакомы не были. Ученые организовали для них 10-недельный курс, состоящий из 20 занятий.

Эта картинка наглядно показывает, как работает эхолокация

Результаты эксперимента были опубликованы в научном журнале PLOS One. Команда исследователей обнаружила, что после курса добровольцы действительно научились распознавать примерно расположение предметов в полной темноте. Некоторые из участников эксперимента показали такие же хорошие результаты, что и опытные эхолокаторы. Также авторы научной работы отметили, что зрячие люди справились с испытанием лучше, чем слепые. Лично я думаю, что в этом нет ничего удивительного — не исключено, что некоторые люди со здоровыми глазами подсматривали или пользовались другими хитростями.

Эхолокация может вернуть слепым людям самостоятельность

Но на этом научная работа не закончилась. Примерно через 3 месяца после прохождения курса люди с проблемным зрением поделились, как новая способность повлияла на их жизнь. Большая часть объявила, что с тех пор они ощущают себя более самостоятельными. Исходя из этого Лор Талер сделала вывод, что обучение эхолокации действительно может помочь слепым людям стать менее зависимыми от помощи со стороны других людей. Хорошей новостью также является то, что навык могут получить люди всех возрастов. Но справедливости ради стоит учесть, что в эксперименте не участвовали дети — могут и они обучиться эхолокации, неизвестно.

Как работает эхолокация у людей?

Как я уже говорил выше, экспертом в эхолокации является американец Дэниел Киш. Этот мужчина родился в 1966 году и лишился зрения в очень раннем детстве. После этого события он обнаружил, что издавая языком щелкающие звуки, он может легче ориентироваться в пространстве.

Человек-эхолокатор Дэниел Киш

Щелкая языком, я создаю звуковые волны. Они отражаются от окружающих предметов и воспроизводятся у меня в ушах еле заметным эхом. Мой мозг преобразует эти сигналы в динамические образы и я будто бы разговариваю с окружающим миром, — объяснил он в одном из интервью для издания BBC News.

Также мужчина отметил, что при каждом щелчке у него выстраивается трехмерная карта пространства на десятки метров перед ним. С близкого расстояния он может различить столб толщиной всего в пару сантиметров, а на расстоянии 5 и более метров — кусты и автомобили. Но при всем этом он вынужден ходить с тростью, потому что эхолокация не может подсказать о наличии вещей, находящихся прямо у поверхности земли.

Слепой Дэниел Киш на велосипеде

Как научиться эхолокации?

К сожалению, авторы научной работы не рассказали, какие упражнения нужно выполнять, чтобы обрести эту удивительную способность. Но, по словам Дэниела Киша, для обучения эхолокации нужно выполнять упражнение, состоящее из четырех шагов:

- нужно прижать язык к небу и и резким движением убрать его вглубь рта, чтобы в результате получился щелчок;

- после этого нужно прислушаться и изучить особенности своего щелчка, потому что у каждого человека он свой;

- изучив свой щелчок, нужно походить по помещению и понять, как он звучит в разных окружающих условиях;

- необходимо выяснить и запомнить, как изменяется звук рядом с металлическими, деревянными и другими объектами.

Выполнять упражнение нужно по паре часов в день. Эксперимент показал, что для обучения эхолокации необходимо больше полугода. Однако Дэниел Киш однажды отметил, что уже через несколько недель человек сможет по щелчку распознавать наличие перед собой препятствия, а через несколько месяцев — отличать лес от лужайки.

Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!

Как бы странно это не выглядело со стороны, я попробовал с закрытыми глазами пощелкать языком рядом с разными предметами — никаких отличий я не заметил. А как думаете вы, способен ли человек к эхолокации? Своим мнением и, возможно, личным опытом, делитесь в комментариях или нашем Telegram-чате.

Источник