Клен остролистный – знакомое дерево?

Например, то, что именно пробуждение клена знаменует приход настоящей весны. Сокодвижение у клена начинается в среднем 25 марта, тогда как у берёзы её знаменитый берёзовый сок появляется только в начале апреля. Сок у клена чуть слаще берёзового, в нём 2-3 процента сахара (в берёзовом 1,5 процента). У американских сахараносных клёнов сахара около 4 процентов, и этого достаточно для промышленной обработки. При сгущении сок клена темнеет, приобретает коричневый цвет и становится очень прятным на вкус. Такой сироп в Канаде делают из клена серебристого и клена сахаристого.

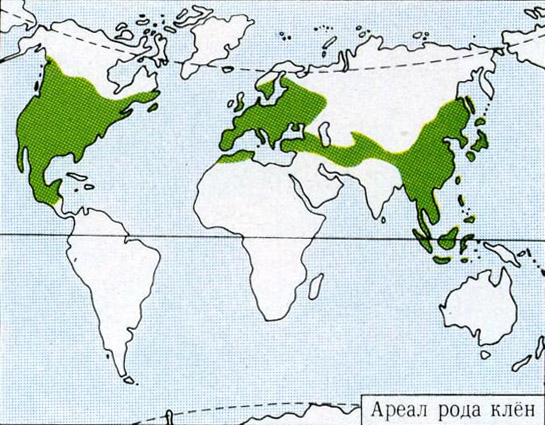

Вообще семейство этих деревьев весьма обширно, в мире насчитывается 150 видов клена. В России исторически существовало 25 диких видов клена. 45 видов были ввезены из других стран.

Наш самый известный и распространённый остролистный клен называют ещё обыкновенным кленом. Но точный перевод его латинского названия «ацер платаноидес» — «клен платановидный». Слово «ацер» происходит от греческого «акрос», что значит острый.

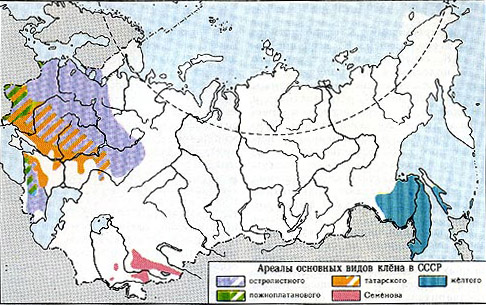

Все клены – хорошие медоносы. Один из наиболее продуктивных среди них – наш остролистный клен, который даёт пчёлам нектар и пыльцу весной, когда ещё мало цветущих растений. В середине нектарного диска в цветке видно зелёное двурогое рыльце пестика. Оно ещё совсем маленькое, но уже похоже на будущий плод клена. Двойные крылатки созревают и опадают осенью, разделяясь на два плодика. Уже ранней весной они начинают прорастать: на тающем снегу можно найти крылатки с чуть высунувшимся крючковатым белым корешком. Но активно они растут только после стаивания снега. Тогда под деревьями появляется много проростков с удлинёнными зелёными семядолями и первыми листьями в виде клина. Остролистный клен не образует чистых зарослей. В наших лесах он сопутствует дубу и ясеню, являясь одним из элементов широколиственного леса. Остролистный клен встречается от Кавказа до Ленинградской области на север и до Урала на восток. К югу от Оки к нему присоединяются клены полевой и татарский, а на Украине клён ложноплатановый (явор). Много кленов на Кавказе и Дальнем Востоке.

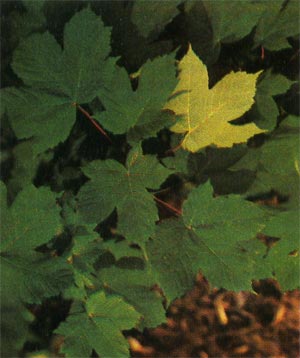

Наш клен очень теневынослив. Листья его на черешках разной длины образуют так называемую листовую мозаику. Если посмотреть на ветку сверху, можно заметить, что острые концы одного листа размещаются в вырезах другого. Листья не загораживают друг друга, улавливая максимум света. Такое приспособления есть и у плюща, липы, дуба и других растений. Листва кленов особенно красива осенью, когда окрашивается в тёплые золотые и багряные тона.

Источник

Способ опыления у клена

КЛЁН (Acer), род листопадных деревьев и кустарников сем. кленовых. Однодомные, двудомные, многодомные деревья, выс. до 30—40 м, диам. ствола до 100—150 см, с густой, округло-цилиндрич. (при росте на свободе) кроной. Листья супротивные, черешчатые, цельные или перисто-сложные. Цветки б. ч. желтовато-зелёные, обоеполые или раздельнополые, в щитках или кистях, распускаются преим. ранней весной до появления листьев или одновременно с ними, у нек-рых видов — после полного облиствления. Опыление насекомыми или ветром. Плод — двойная крылатка, крылья сходятся под разным углом (видовой признак); созревает в августе — октябре. Размножается семенами, порослью, отводками, в культуре — делением, черенками. Живёт 150—200 лет. Произрастает в разл. климатич. и почв. условиях. Корневая система с преобладанием поверхностных горизонтальных корней. Ок. 150 видов, в Евразии, Сев. Африке, Сев. и Центр. Америке. В СССР — 25 (по др. данным, ок. 35) видов, в Бвроп. части, на Кавказе, Д. Востоке, в горах Ср. Азии; ок. 50 видов интродуцировано. Растут преим. в лиственных и смешанных лесах (очень редко образуют чистые по составу насаждения). К. остролистный, или платановидный (A. platanoides), — дерево выс. до 30 м. В СССР распространён к Ю. от линии Ленинград—Киров до линии Кишинёв — Саратов, на В. — до Урала, а также в лесах Кавказа. Произрастает в смешанных лесах (вместе с дубом, ясенем, берёзой и др. породами) лесной, лесостепной, степной зон Европы (в горах поднимается до субальп. пояса). Теневынослив (особенно в молодом возрасте). В лесной зоне в суровые зимы побивается морозом, в степных условиях довольно жароустойчив, предпочитает плодородные почвы, чувствителен к засолению. Декоративен. Издавна в культуре как парковое дерево. Много форм, различающихся кроной, степенью рассечённости листьев и их окраской (красная, бело-пёстрая, золотистая).

Широко распространён в лесных культурах; используется в защитном лесоразведении. К. ложноплатановый, или белый, явор (A. pseudoplatanus), — стройное дерево выс. до 30 (40) м, кора в верх. части ствола белая (отсюда одно из назв.). Произрастает на Балканах, в Карпатах, в низких Альпах; в СССР в качестве примеси входит в 1-й ярус смешанных и широколиств. лесов зап. областей Украины, Молдавии, Зап. Кавказа (до выс. 1500 м). Встречается одиночными деревьями или небольшими группами. Растёт медленнее, к почве и влаге более требователен, чем К. остролистный. Св. 50 декор. форм, большинство из них разводится в садах, парках, лесопарках юго-зап. и зап. частей Украины, Сев. Крыма и Кавказа. К. полевой, или паклен (A. campestre), — дерево выс. до 15 м (иногда кустарник), с широкой раскидистой кроной. Побеги изредка имеют пробковые наросты. Произрастает в лесостепной зоне Европ. части СССР и на Кавказе — во 2-м ярусе и подлеске широколиств. лесов, на опушках и в зарослях кустарников. Более теплолюбив, чем К. остролистный. Засухо- и солеустойчив. Хорошо переносит загрязнение воздуха в городских условиях, стрижку. Используется в степном лесоразведении в качестве сопутствующей (хороший спутник дуба) и почвозащитной породы, в озеленении. К. татарский, черноклён (A. tataricum), — небольшое дерево или кустарник выс. 4—8 м. Произрастает в юго-вост. части Зап. Европы, Иране, на С. Турции, в СССР — в степных и лесостепных р-нах Европ. части, на Кавказе, в подлеске широколиста, лесов, особенно на опушках, а также в кустарниковых зарослях по склонам степных балок и оврагов, на речных террасах. Цветёт в мае, после распускания листьев. Наиболее засухоустойчив среди К. Декоративен, особенно в период цветения и созревания плодов. Применяется в защитном лесоразведении, в озеленении.

Клён ложноплатиновый.

В горных р-нах Кавказа произрастают К. светлый (A. laetum), Траутфеттера (A. trautvetteri) и др., в Ср. Азии — К. туркестанский (A. turkestanicum), К. туркменский (A. turcomanicum), К. Семёнова (A. semenovii), на Д. Востоке — К. маньчжурский (A. mandshuricum), К. Гиннала (A. ginnala), К. мелколистный, или Моно (A. mono), К. зеленокорый (А. tegmentosum), К. жёлтый (A. ukurunduense) и др.

Клён маньчжурский.

Клён Гиннала.

Клён зеленокорый.

Из интродуцированных видов наиболее распространён К. ясенелистный, или американский (A. negundo), — дерево выс. до 20—25 м, родом из Америки. Благодаря быстроте роста, лёгкости размножения и неприхотливости к условиям произрастания широко разводился в СССР. Однако недолговечность этого К. (живёт не более 80—100 лет, дряхлеет уже к 25—30 годам), ломкость его ветвей, обильный самосев, с к-рым приходится бороться как с сорняком, обилие пыльцы, вызывающей у людей аллергич. реакции, вынуждает отказаться от использования этого К. в озеленении. Из североамер. видов в культуре перспективны К. сахарный (A. saccharum) — один из самых высоких К. (лист этого вида — нац. символ Канады), К. серебристый (A. saccharinum), К. красный (A. rubrum), из японских и китайских — К. дланевидный, или пальмовидный (A. palmatum), К. японский (A. japonicum), К. Давидa (A. davidii), К.Генри (A. henryi).

Клён серебристый.

Селекционная работа в СССР проводится в осн. с К. остролистным. Отобраны декор. формы с шаровидной и пирамидальной кронами, рассечёнными бело-пёстрыми и красными листьями. У К. белого выделены формы с разл. текстурой древесины, что коррелирует со строением коры. Напр., у деревьев с бугорками на стволах древесина имеет характерный рисунок «птичий глаз», у деревьев с крупнотрещиноватой корой и отслаивающейся крупными кусками или лентами корой древесина волнистая.

При скрещивании К. остролистного с К. ясенелистным, К. ясенелистного с К. серебристым, К. татарского с К. полевым и др. получены гибриды, отличающиеся ускоренным ростом. Гибриды К. остролистного и бородатого, К. остролистного и красного и др. также декоративны. Лучшие гибриды при скрещивании К. ясенелистного с К. остролистным в 10-летнем возрасте достигают высоты 4,5—6 м (родительские растения 3,2 м). Они обладают повышенной устойчивостью к засухе, жаре, морозам. Е. А. Пугач.

Клён остролистный: 1 — общий вид (осенняя окраска), 2 — безлистный побег, 3 — цветущий побег, 4 — крылатка, 5 — лист.

Для закладки лесных культур сеянцы К. выращивают на супесчаных и легкосуглинистых, хорошо дренированных почвах с высоким содержанием гумуса. В тяжёлые почвы предварительно вносят органич. и минер. удобрения, известковые материалы. Посев проводят осенью свежесобранными семенами или поздней осенью стратифицированными. Способ посева 4-широкострочный ленточный, норма высева семян 5—10 г на 1 пог. м рядка. В течение лета посевы рыхлят, подкармливают и поливают, уничтожают сорняки. Сеянцы выращивают 1—2 года. Выход стандартных сеянцев — 400—500 тыс. шт. с 1 га. Сеянцы К. в осн. используют для закладки школ в питомниках, сеянцы К. остролистного — также для не-посредств. закладки лесных культур. Саженцы выращивают из сеянцев в течение 2—4 лет.

К. вводят как сопутствующую по роду в культуры дуба и сосны. Высаживают сеянцы или саженцы чистыми рядами или в смеси с кустарником ранней весной (одновременно с посевом желудей или посадкой сосны). Опад К. содержит много кальция и быстро разлагается, благодаря чему главная порода получает больше питат. в-в и быстрее растёт. Участие К. в культурах — 20—30%. в. в. Грибков.

На К. зарегистрировано св. 300 видов насекомых (кленовая стрельчатка, кленовый долгоносик-семяед и др.), однако поражаются К. ими слабо. Из млекопитающих особенно вредят К. зайцы. Осн. болезни К.: курчавость листьев, «ведьмины метлы» ветвей и листьев, гнили ствола и древесины, вертициллёз (увядание).

К. — ценная лесообразующая порода (см. Кленовые леса). Древесина светло-жёлтая или белая, гладкая, у нек-рых видов по физико-механич. свойствам близка к древесине дуба. Используется для произ-ва фанеры, муз. инструментов (особенно смычковых), для внутр. отделки помещений, высоко ценятся капы К., применяемые при изготовлении художеств, изделий. Сок нек-рых видов К. (особенно A. saccharinum, A. saccharum) содержит в значит. кол-ве сахар. Все К. — медоносы, привлекающие насекомых-опылителей и насекомых-энтомофагов, ограничивающих размножение вредителей. Семенами К. питаются дубоносы, клесты и мн. др. птицы.

Клён.Осень

(Расторгуев Л. И., Клены в озеленении городов, М., 1960; Букштынов А. Д., Клен, М., 1982.

- Лесная энциклопедия: В 2-х т./Гл.ред. Воробьев Г.И.; Ред.кол.: Анучин Н.А., Атрохин В.Г., Виноградов В.Н. и др. — М.: Сов. энциклопедия, 1985.-563 с., ил.

Источник

Назовите способ опыления и приспособления для опыления у:клёна остролистного,берёзы бородавчатой.

Клён — опыляются насекомыми , так как в цветке есть нектарники привлекающие запахом насекомыхю

Береза барадавчатая — опыление происходит ветром до распускания листвы

Другие вопросы из категории

водой, можно лишь тогда, когда глубина погружения не превышает 1.5 м. С какими особенностями дыхания связано ограничение?

Читайте также

Признаки растений Способ опыления

1. Пыльца сухая и мелкая;

2. Цветки мелкие невзрачные;

3. В цветках есть нектар;

4. Цветки ярко окрашены;

5. Образуется много пыльцы;

6. Зацветание до распускания листьев.

А. Опыление ветром;

Б. Опыление насекомыми.

растений,-это примеры

а)адаптации в)ароморфоза

б)идиоадаптации г) общей дегенерации

2)От преимущественно биологической эволюции к преимущественно социальной перешли

а)кроманьонцы в)неандертальцы

б)синантропы г)питекантропы

3) Признак характерный тоkrmj для клеток эукариот- это

а)Обмен веществ и энергии

б)наличие рибосом

в)Способность делиться митозом

г)гаплоидный набор хромосом

3)назовите структурный элемент клетки, стенка которого образована одной мембраной

а)ядерная оболочка в)митохондрия

б)лизосома г) хлоропласт

4)Процесс сборки полипептидной цепи на рибосоме называют

а)трансляцией в)репликацией

б)транскрипцией г)репарацией

5) Группа генетических индентичных организмов, образующихся в результате бесполого размножения- это

а)популяция в)клон

б)род г)семейство

6)Билогическое значение 2 мейотического деления заключается в

а)увелечении численности клеток

б)перевод клеток из диплоидного состояния в гаплоидное

в)приведении в соответсвие числа хромосом и количества ДНК в них

г)увелечение количества ДНК в хромосомах

7)Что из перечисленного является подтверждением биогенетического закона:

а)появление у беззубых китов зубов в эмбриональном периоде

б)закладка жаберного аппарата у зародышей наземных позвоночных

в)закладка хорды у зародышей всех позвоночных,включая высших

г)все ответы верны

8)Зародешевые листки закладываютсяна стадии

а)органогенеза б)дробления

в)гаструляции г) у разных организмов по разному

A. питания

B. дыхания

C. роста в толщину

2. Вода необходима клеткам корня .

A. для растворения питательных веществ

B. для увеличения плодородия почвы

C. для дыхания

3. Корни поглощают при дыхании .

A. воду

B. углекислый газ

C. кислород

4. В поглощении воды и минеральных солей участвует одна из зон корня .

A. деления

B. роста

C. всасывания

5. К органическим удобрениям относят .

A. золу

B. навоз

C. мочевину

6. Корневой чехлик .

A. обеспечивает передвижение веществ по растению

B. выполняет защитную роль

C. придает корню прочность и упругость

7. Помимо воды корень всасывает из почвы .

A. органические вещества

B. минеральные вещества

C. частички почвы

8. Всасывание корнем воды из почвы осуществляется благодаря .

A. корневому дыханию

B. корневому росту

C. корневому давлению

9. В пищу употребляются корни овощных культур .

A. картофеля

B. гороха

C. свеклы

10. Семя имеет .

A. только запас питательных веществ

B. зародыш с запасом питательных веществ

C. зародышевый стебелёк и почечку с листочками

11. Плоды и семена имеющие пушистые волоски распространяются .

A. ветром

B. водой

C. саморазбрасыванием

12. Семя — это .

A. орган семенного размножения

B. новое поколение

C. плод

13. Плотный покров семени-

A. оболочка

B. эпидермис

C. кожура

14. Внутри семени находится .

A. рубчик

B. зародыш

C. проросток

15. Проросток —

A. зародыш

B. молодое растеньице

C. надземный побег

16. Особая ткань, клетки которой содержат много запасных питательных веществ…

A. крахмальные зёрна

B. эндосперм

C. сердцевина

17. Цветки. не имеющие цветоножек, сидящие на одной оси образуют соцветие ..

A. колос

B. початок

C. кисть

18. Опылением называют .

A. высеивание пыльцы из пыльников

B. перенос пыльцы из пыльников на рыльце пестика

C. другое

19. Нектарники нужны цветку для .

A. питания яйцеклетки

B. привлечения насекомых к оплодотворению

C. питания насекомых

20. Способ опыления у цветков картофеля..

A. ветроопыление

B. насекомоопыление

C. самоопыление

21. Слияние двух гамет (спермия и яйцеклетки) называют .

A. опылением

B. оплодотворением

C. партеногенезом

22. Из покрова семязачатка развивается .

A. семя

B. семенная кожура

C. околоплодник

23. Плод-состоит из .

A. семян и околоплодника

B. зародыша и эндосперма

C. семенной кожуры и зародыша

24. Оплодотворение — это .

A. попадание пыльцы на рыльце пестика

B. перенос пыльцы насекомыми

C. слияние мужской и женской гамет

25. Цветок — это .

A. околоцветник

B. видоизмененный побег

C. яркий венчик

просто буквами

Источник