- Перекрестный метод (метод стандартных эритроцитов).

- Перекрестный метод определения группы крови

- Порядок действий

- Результаты исследования

- Способ определения крови стандартными эритроцитами

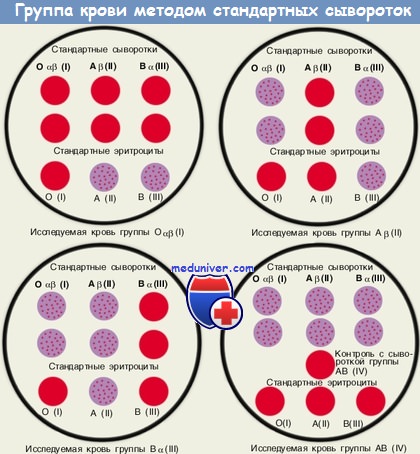

- Первый вариант результатов определения групп крови по стандартным эритроцитам

- Второй вариант результатов определения групп крови по стандартным эритроцитам

- Третий вариант результатов определения групп крови по стандартным эритроцитам

- Четвертый вариант результатов определения групп крови по стандартным эритроцитам

Перекрестный метод (метод стандартных эритроцитов).

Второй этап определения группы крови проводится в лаборатории из доставленной пробирки перекрестным методом, т.е. одновременно при помощи стандартных сывороток и стандартных эритроцитов. Резус-принадлежность эритроцитов определяется в соответствии с требованиями действующей «Инструкции по определению резус-принадлежности крови». Полученные лабораторный анализ с указанием групповой и резус-принадлежности при совпадении всех паспортных данных, номера медицинской карты, результатов определения группы крови после сверки с первоначальными данными вклеивается в медицинскую карту.

При определении группы крови в лаборатории перекрестным методом (одновременно при помощи стандартных сывороток и эритроцитов) разрешается проводить исследование по одной серии сыворотки, если титр используемой сыворотки не ниже, чем 1:64.

Способ наиболее часто используется в серологических лабораториях.

Суть метода состоит в определении наличия шли отсутствия в исследуемой крови групповых антигенов А и В с помощью стандартных изогемагглютинирующих сывороток, а также групповых антител а и ß с помощью стандартных эритроцитов. Это дает полную серологическую характеристику крови.

Реакция со стандартными эритроцитами проводится следующим образом.

— Оснащение для реакции со стандартными эритроцитами отличается тем, что для реакции агглютинации необходимы стандартные эритроциты трех групп крови: О(I), А(II), В(III).

— Стандартные эритроциты приготавливают из крови доноров с заранее известной группой крови, хранят при 4-8°С. Срок годности 2-3 дня.

Техника проведения реакции:

— Кровь для исследования берут из вены в сухую пробирку, центрифугируют или оставляют в покое на 20-30 минут для разделения на сыворотку и эритроциты.

— На маркированную тарелку пипеткой в шестъ ячеек наносят по одной большой капле сыворотки исследуемой крови из пробирки (0,1мл), а рядом с ними — по одной маленькой капле (0,01мл) стандартных эритроцитов групп О(I), А(II), В(III) (по две серии).

— Дальнейшие мероприятия проводятся аналогично методу с использованием стандартных изогемагглютинирующих сывороток: соответствующе капли смешивают стеклянными палочками, планшет покачивают, наблюдают в течение 5 мин, в капли с агглютинацией добавляют изотонический раствор хлорида натрия, после чего оценивают результат.

Реакция со стандартными сыворотками проводится описанным выше способом параллельно с реакцией со стандартными эритроцитами.

При трактовке результатов оценивают данные, полученные при обеих реакциях (со стандартным изогемагглютинирующими сыворотками и стандартными эритроцитами (Схема3).

Особенностью трактовки результатов реакции со стандартными эритроцитами является то, что эритроциты группы 0(I) являются контрольными (в них нет антигенов, что делает принципиально невозможной специфическую реакцию агглютинации с любой сывороткой).

Результат перекрестного способа считается достоверным только если при оценке результатов реакции со стандартными изогемагглютинирующими сыворотками и со стандартными эритроцитами ответы о группе исследуемой крови совпадают. Если этого не происходит, обе реакции следует переделать.

Наличие агглютинации при реакции со стандартными изогемагглютинирующими сыворотками следующих групп

Наличие агглютинации при реакции со стандартными эритроцитами следующих групп

+ -агглютинация, — — нет агглютинации.

Определение групповой принадлежности с помощью реакции агглютинации может сопровождаться ошибками, которые ведут к неверной трактовке результатов. Все ошибки можно разделить на три группы: низкое качество реагентов, технические ошибки, особенности исследуемой крови.

Низкое качество реагентов

Стандартные изогемагглютинирующие сыворотки и стандартные эритроциты могут иметь низкие агглютинабельные свойства, что приводит к неверному толкованию результатов реакции. Во избежание подобных ошибок следует следить за сроком годности реагента, условиями хранениями, а также их внешним видом (прозрачность сыворотки, отсутствие пленок, хлопьев, запаха гниения и пр.).

Ошибки технического характера связаны с несоблюдением или недостаточно точным выполнением всех правил проведения реакции.

а) Несоблюдение внешних условий:

— Плохая освещенность мешает обнаружить агглютинацию или ее отсутствие.

— Повышение температуры свыше 25°С резко замедляет агглютинацию.

— При низкой температуре (менее 15°С) может произойти неспецифическая агглютинация независимо от состава агглютининов и агглютиногенов, так называемая холодовая панагглютинация (агглютинация отмечается при реакциях с сыворотками всех групп крови). Это явление происходит за счет наличия в сыворотке особого холодового агглютинина, который может давать реакцию агглютинации только при низких температурах.

б) Неправильное проведения самой реакции.

— Нарушение расположения сывороток, соотношения сыворотки и крови, слияние соседних капель и пр. создают возможность неправильной интерпретации полученных результатов.

— Ранняя оценка результатов также может привести к ошибке, особенно при наличии подтипа антигена А (слабого антигена А2), дающего позднюю агглютинацию.

в) Недобавление физиологического раствора.

— Несоблюдение этого простого правила (в капли, где произошла агглютинация, следует добавить изотонический раствор хлорида натрия) может привести к тому, что за специфическую агглютинацию будет принята ложная (псевдоагтлютинация).

Под термином псевдоагглютинация подразумевают способность эритроцитов склеиваться в монетные столбики или кучки с сохранением мембран, независимо от их агглютинабельных свойств. Границы между форменными элементами хорошо видны под микроскопом, в отличие от истинной агглютинации, при которой происходит разрушение мембран эритроцитов. Добавление 1-2 капель изотонического раствора хлорида натрия позволяет дифференцировать истинную агглютинацию от ложной. Псевдоагглютинация расходится довольно быстро, в то время как истинная агглютинация сохраняется прежней или становится более выраженной.

г) Особенности исследуемой крови.

— Развитие неспецифической панагглютинации может быть связано не только с низкой температурой, но и с качествами самой крови.

Панагглютинацию при бактериальном заражении исследуемой крови в 1927 г. описал Томсен. Этот феномен (феномен Томсена) характеризуется агглютинацией крови с сыворотками всех групп и сывороткой собственной крови. Подобное явление неспецифической агглютинации может наблюдаться и в свежей крови, но оно встречается довольно редко и носит название панагглютинации или аутоагглютинации. Сущность явления заключается в том, что сыворотка при комнатной температуре дает агглютинацию со всеми эритроцитами, даже со своими собственными (аутоагглютинация), а эритроциты в то же время дают агглютинацию со всеми сыворотками, даже с сывороткой группы АВ(IV).

Подобное явление описано при ряде заболеваний: болезнях крови, спленомегалии, циррозе печени, инфекционных заболеваниях и т. д. Описана панагглютинация и у здоровых людей, но крайне редко (0,07%). Явления панагглютинации и аутоагглютинации наблюдаются только при комнатной температуре; при температуре, близкой к температуре человеческого тела, они обычно не выявляются.

Во избежание ошибок необходимо не допускать определение группы крови при температуре ниже 15°С. Если при определении групповой принадлежности агглютинация наблюдается с сыворотками групп 0(I), А(II) и В(III), всегда следует проводить реакцию с сывороткой группы АВ(IV). И только тогда, когда в этой капле не будет агглютинации, можно исключить панагглютинацию и отнести кровь к группе АВ0(IV). При наличии агглютинации с сывороткой АВ(IV) необходимо подогреть кровь до 37°С и вести реакцию при этой температуре.

Панагглютинация и аутоагглютинация исчезают, если определение групповой принадлежности проводить при 37°С.

При некоторых заболеваниях отмечается снижение агглютинабельности агглютиногенов эритроцитов (хронические инфекционные заболевания, онкологические заболевания, болезни крови и пр.). При этом так же, как и при наличии слабого антигена А2, следует четко соблюдать условия и время реакции.

Во всех случаях нечеткого или сомнительного результата необходимо повторное определение групп крови при помощи стандартных сывороток других серий, а также перекрестным способом!

Источник

Перекрестный метод определения группы крови

Стандартные эритроциты являются 5 – 10 % взвесью свежих эритроцитов. Условия хранения – в изотоническом солевом растворе консерванта при + 4 °C. Допускается использование смеси эритроцитов от 2 – 3 лиц одной группы. При использовании перекрестного метода определения группы крови требуется хорошее освещение и температура воздуха в помещении 15 – 25 °C.

Порядок действий

- Отобрать 3 – 5 мл исследуемой крови в пробирку без стабилизатора.

- Отстоять сыворотку 1,5 – 2 часа.

- Однократно отмыть стандартные эритроциты в 0,9 % растворе NaCl.

- Промаркировать лунки планшета: 0(I), A(II), B(III).

- Разместить по две капли (приблизительно 0,1 мл) сыворотки в лунки.

- Добавить в лунки по 0,03 мл стандартных эритроцитов групп 0, A, B.

- Чистыми палочками перемешать сыворотку и эритроциты.

- Покачивать планшет на протяжении 5 минут.

- Проверить наличие агглютинации в каждой лунке.

Результаты исследования

| Групповая принадлежность | Стандартные эритроциты | ||

|---|---|---|---|

| 0(I) | A(II) | B(III) | |

| 0(I) | — | + | + |

| A(II) | — | — | + |

| B(III) | — | + | — |

| AB(IV) | — | — | — |

«+» — наличие, «-» — отсутствие агглютинации.

- Агглютинация со стандартными эритроцитами A(II) и B(III) свидетельствует о наличии в сыворотке агглютининов α и β. Исследуемая кровь – 0(I).

- Реакция в лунке с эритроцитами B(III) говорит о наличии агглютинина β. Группа A(II).

- Агглютинация с эритроцитами A(II) – свидетельство наличия агглютинина α. Результат исследования крови – B(III).

- Отрицательный результат во всех трех лунках указывает на отсутствие обоих агглютининов. Кровь — AB(IV).

Определение групп крови AB0 перекрестным способом в обязательном порядке дополняет обнаружение антигенов A и B в реакции прямой агглютинации с использованием цоликлонов.

Источник

Способ определения крови стандартными эритроцитами

Для определения групп крови применяется и другой метод — по стандартным эритроцитам.

Техника получения стандартных эритроцитов. У доноров забирается кровь трех групп — 0I, АII, ВIII. Забранную кровь отмывают. Вначале кровь центрифугируют для разделения на фракции — плазму и эритроциты. Плазму удаляют, а к эритроцитам добавляют физиологический раствор поваренной соли и смешивают. Затем кровь вновь центрифугируют и удаляют жидкую часть. К оставшимся эритроцитам повторно добавляют физиологический раствор. Отмывание эритроцитов производят трижды. После окончания приготовления стандартных эритроцитов к ним добавляют консервант и хранят в холодильнике при температуре от +6° до +8 °С в течение 2 месяцев, титр их не должен быть ниже 1:32.

Методика определения групп крови по стандартным эритроцитам такая же, как для определения групп крови по стандартным сывороткам. Для определения групп крови применяются стандартные эритроциты с известными агглютиногенами А и В и плазма крови реципиента, в которой определяется наличие агглютининов альфа и бета. Выполняется эта процедура на тарелке или белой планшетке со смачиваемой поверхностью. На тарелку так же, как и при определении по стандартным сывороткам, наносятся цифровые изображения групп крови и серологическая формула стандартных эритроцитов рядом с каждой из трех клеток.

В каждую клетку раскатывается испытуемая плазма реципиента в количестве 2 капель (0,1 мл) и добавляется маленькая капля (0,01 мл) стандартных эритроцитов в соотношении 1 к 10. Все это смешивается и дается экспозиция в течение 3—5 минут.

Разберем варианты определения различных групп крови.

Первый вариант результатов определения групп крови по стандартным эритроцитам

Первая группа стандартных эритроцитов является контрольной. Далее читаем полученный ответ слева направо. Во II группе стандартных эритроцитов имеется агглютиноген А, произошла агглютинация, значит, агтлютиноген А встретил одноименный компонент агглютинин альфа. В III группе стандартных эритроцитов имеется агглютиноген В, агглютинация не произошла, значит, агглютиноген В не встретил одноименный компонент агглютинин бета. Теперь возвращаемся к контрольным стандартным эритроцитам. В I группе стандартных эритроцитов агглютинация не произошла, но там нет одного из компонентов — агглютиногенов и там реакции не может быть. Следовательно, в исследованной плазме выявлено наличие агглютинина альфа, который имеется в III группе крови.

Второй вариант результатов определения групп крови по стандартным эритроцитам

Первая группа стандартных эритроцитов контрольная. Во II группе имеется агглютиноген А, агглютинация не произошла, значит, не произошла встреча агглютиногена А с агглютинином альфа. В III группе имеется агглютиноген В, произошла агглютинация, значит, агглютиноген В встретил одноименный агглютинин бета. Возвращаемся к контрольной группе стандартных эритроцитов. В I группе — агглютинация не произошла и не могла произойти из-за отсутствия одного из компонентов — агглютиногенов. Следовательно, в испытуемой плазме находится агглютинин бета, что соответствует II группе крови.

Третий вариант результатов определения групп крови по стандартным эритроцитам

Первая группа стандартных эритроцитов является контрольной. Во II группе имеется агглютиноген А, агглютинация произошла, значит, агглютиноген А встретил одноименный компонент агглютинин альфа. В III группе имеется агглютиноген В, произошла агглютинация, значит, агглютиноген В встретил агглютинин бета. Теперь возвратимся к контрольной группе стандартных эритроцитов. В I группе нет одного из компонентов — агглютиногенов, поэтому агглютинация антиген-антитело не произошла. Следовательно, в исследуемой плазме, как выяснили, имеются оба агглютинина альфа и бета, что соответствует I группе крови.

Четвертый вариант результатов определения групп крови по стандартным эритроцитам

Первая группа стандартных эритроцитов является контрольной. Во II группе имеются агглютиногены А, но агглютинация не произошла, значит, агглютиноген А не встретил одноименный агглютинин альфа. В III группе имеется агтлютиноген В, агглютинация не произошла, значит, агтлютиноген В не встретил одноименный агглютинин бета. В контрольной I группе стандартных эритроцитов нет одного из компонентов — агглютиногенов, значит, агглютинация произойти не может. Следовательно, в исследуемой плазме нет агглютининов, что соответствует IV группе крови.

Если в контрольной группе I произошла агглютинация, что не соответствует агглютинации в основных группах II и III, то в этом случае давать заключение нельзя и следует признать ложный характер полученного результата.

Источник