Определение расстояний до цели

Определение расстояний до целей днем может производиться различными способами: глазомером, по угловым величинам целей или местных предметов, по дальномерной шкале оптического прицела, непосредственным промером местности и по звуку.

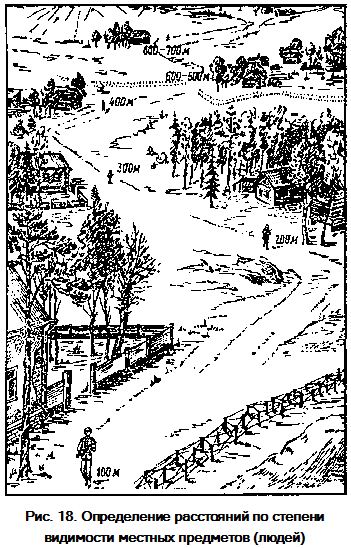

Глазомерный способ определения расстояния без применения каких-либо приборов является одним из основных способов определения расстояний до цели. В практике применяются два способа глазомерного определения расстояния до целей: по отрезкам местности, по степени видимости и кажущейся величине цели (рис. 18).

Чтобы развить свой глазомер, необходимо упражняться в оценке «на глаз» с обязательной перепроверкой шагами или по карте. Прежде всего необходимо какое-либо привычное расстояние, которое укрепилось в зрительной практике, например отрезок 100, 200 или 300 м, мысленно откладывать от себя до цели или местного предмета. При этом следует учитывать, что с увеличением расстояния кажущаяся величина отрезка в перспективе постепенно сокращается.

При определении расстояния по степени видимости и кажущейся величине цели необходимо видимую величину цели сравнить с запечатлевшимися в вашей памяти видимыми размерами данной цели на определенных удалениях. В процессе тренировки необходимо помнить: s более крупные предметы кажутся ближе мелких, находящихся на том же расстоянии; ^ более близко расположенными кажутся предметы, видимые резче и отчетливее. Предметы яркой окраски (белой, желтой, красной) кажутся ближе, чем предметы темных цветов (синего, черного, коричневого). Ярко освещенные предметы кажутся ближе, чем сла-боосвещенные, находящиеся на таком же удалении. Чем резче разница в окраске предметов и фона местности, на котором они видны, тем более уменьшенными кажутся расстояния до этих предметов (зимой снежное поле как бы приближает все находящиеся на нем более темные предметы). Во время тумана, дождя в сумерки и пасмурные дни при насыщенном воздухе наблюдаемые предметы кажутся дальше, чем в ясные дни; чем меньше промежуточных предметов находится между глазом и наблюдаемым предметом, тем этот предмет кажется ближе. Предметы на ровной местности кажутся ближе, особенно сокращенными кажутся расстояния, определяемые через водное препятствие (пространство), так противоположный берег кажется всегда ближе, чем это есть на самом деле. Складки местности (лощины, овраги), пересекающие измеряемую линию, тоже как бы сокращают расстояния. При наблюдении лежа предметы кажутся ближе, чем при измерении стоя; при наблюдении снизу вверх (от подошвы горы к вершине) предметы кажутся ближе, а при наблюдении сверху вниз — дальше.

Глазомерный способ определения расстояний может контролироваться следующими приемами:

- использование нескольких наблюдателей независимо друг от друга для определения одного и того же расстояния, среднее из всех и будет наиболее точным результатом;

- сравнение измеряемого расстояния с другим, обозначенным на местности отрезком, величина которого известна (расстояние между телеграфными столбами).

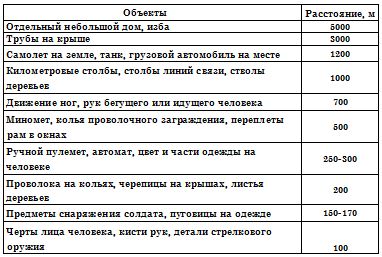

Для оценки расстояний можно воспользоваться примерными данными, приведенными в табл. 4.

Таблица 4. Расстояния видимости предметов и целей невооруженным глазом

Точность глазомера зависит от натренированности снайпера, от расстояния до цели и от условий наблюдения. При определении расстояния до 1000 м у опытных снайперов ошибки могут составлять до 10-15%, при значительно больших до 50%.

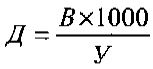

Для определения расстояния по угловой величине необходимо знать ширину или высоту цели (предмета), до которого измеряется расстояние, и иметь приборы наблюдения. Если известны размеры местного предмета, расстояние до него можно определить с помощью тысячных (тысячная — угловая величина, равная 1/1000 радиана или центральному углу, опирающемуся на дугу, равную 1/6000 части окружности). Для этого нужно измерить угол, под которым виден предмет (в тысячных). Затем известную заранее величину предмета в метрах умножить на тысячу (постоянное число) и результат разделить на число измеренных тысячных.Эти действия выражаются формулой:

где Д — определяемое расстояние до цели в метрах;

В — известная высота (длина, ширина) цели в метрах;

У — измеренная угловая величина в тысячных, под каким видна цель (предмет).

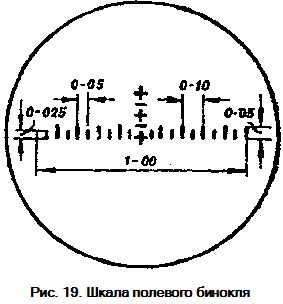

Угловую величину предмета в тысячных можно определить с помощью полевого бинокля или другого прибора наблюдения. В поле зрения бинокля имеется угломерная сетка (рис. 19), которая в свою очередь имеет взаимно перпендикулярные угломерные шкалы. Величина одного большого деления шкалы соответствует 10 тысячным (0-10), малого — 5 тысячным (0-05).

Пользуются угломерными шкалами бинокля так. Например, необходимо определить расстояние до ПТУР противника, расположенного на рубеже телеграфных столбов.

Расстояние между столбами равно 50 м. Оно закрывается большими делениями горизонтальной угломерной шкалы (20 тысячных или 0-20). Расстояние до ПТУР:

где В — расстояние между столбами» У — угол в тысячных под каким видна цель. При отсутствии приборов наблюдения угловые величины можно измерить с помощью подручных предметов (карандаша, спичечного коробка, линейки, а также пальцев руки и ладонью). Для этого нужно запомнить их значение в тысячных. Угловые величины этих предметов при удалении от глаза наблюдателя на свободно вытянутую вперед руку (50 см) равны:

- карандаша 0-10

- спички (по толщине) 0-3,5

- большого пальца 0-40

- указательного пальца 0-30

- среднего и безымянного пальца 0-35

- мизинца 0-25

- по длине 0-90

- по ширине 0-60

- по высоте 0-30

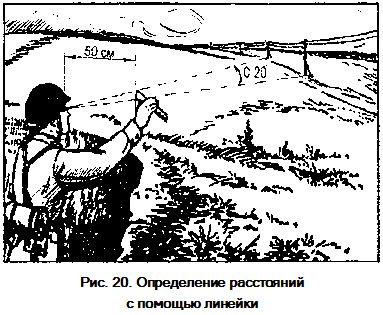

Для измерения расстояния при помощи линейки (рис. 20) необходимо держать ее перед собой на расстоянии 50 см от глаза, тогда одно деление (1 мм) будет соответствовать 0-02.

В дальнейшем расчет производится по формуле тысячной.

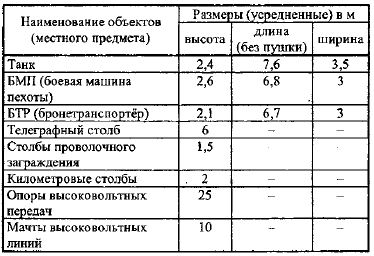

Определение расстояний по угловым размерам предметов дает точные результаты лишь при условии, если известны линейные размеры цели (табл. 5), а угловые измерения производятся тщательно.

Таблица 5 Линейные размеры типовых объектов и местных предметов

Для определения расстояний промером местности шагами нужно знать среднюю величину одной пары своих шагов в метрах. При определении расстояний счет производить парами шагов. Этот способ может быть применен лишь вне соприкосновения с противником и для проверки глазомерного способа. Этим способом можно измерить ширину реки. Для этого необходимо встать на своем берегу напротив какого-нибудь местного предмета (дерева), находящегося на противоположном берегу у воды. От места своего стояния отмерить вдоль берега какое-либо расстояние, например 50 шагов, и заметить эту точку (установить колышек); затем еще отмерить вдоль берега расстояние, равное половине отмеренного, т. е. в данном случае равное 25 шагов. От этого места отходить от берега под прямым углом до тех пор, пока замеченная ранее точка (колышек) не окажется в створе с предметом (деревом), находящимся на противоположном берегу. Пройденное от берега расстояние, увеличенное вдвое, будет равно ширине реки.

Определение расстояния по звуку и вспышке выстрела. Этот способ позволяет быстро определить расстояние до стреляющих орудий, пулеметов, минометов и других целей, обнаруживающих «себя в момент выстрела вспышкой и образованием дымовых колец. Для определения приближенного расстояния можно считать, что скорость распространения звука в воздухе примерно равна 330 м/сек, т.е. 1 км за 3 сек. Свет же распространяется почти мгновенно. Таким образом, отсчитав по секундной стрелке время от момента вспышки до момента слухового восприятия звука выстрела, расстояние (Д) в километpax до цели мы сможем подсчитать по формуле: Д = t/3, где Д — расстояние до цели в км; t — время (в сек), определенное с помощью секундомера; 3 — время (в сек), за которое звук распространится в воздухе на 1 км.

Если, например, звук был услышан, через 9 секунд после вспышки, то Д = 9/3 = 3 (км). При отсутствии часов время можно отсчитать путем счета про себя двухзначных цифр. Например: двадцать один, двадцать два и т. д., что примерно равно одной секунде счета одного числа.

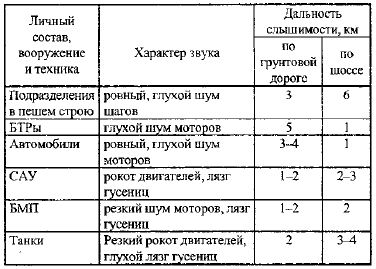

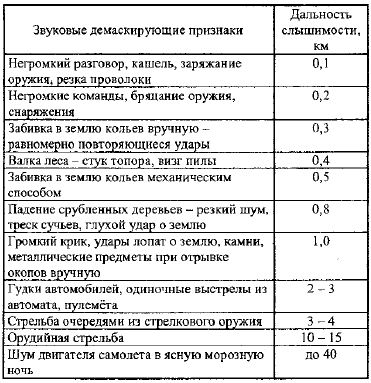

Определение расстояний на слух проводится в условиях ограниченной видимости. Для этого надо уметь различать по характеру звуков их источники и знать, с каких примерно расстояний можно услышать эти звуки. При нормальном слухе и благоприятных акустических условиях дальность слышимости может быть такая, как приведена в таблицах 6 а и 6 б.

Таблица 6а. Дальность слышимости шума передвижения войск и техники

Таблица 6б. Звуковые демаскирующие признаки

Точность определения расстояния на слух зависит от натренированности и остроты слуха снайпера, его умения учитывать природные факторы, влияющие на распространение и силу звука. К таким факторам можно отнести направление и силу ветра, температуру и влажность воздуха, характер расположения складок рельефа, наличие экранирующих поверхностей, отражающих звук, вызывающих эхо и слуховые обманы, наличие растительного покрова и его расположение.

В пасмурную погоду иди при глубокой облачности (особенно после дождя) слышимость повышается, в ясный солнечный день — ухудшается. Ночью и ранним утром слышимость лучше, чем днем, а зимой лучше, чем летом. В горной местности звуки слышны на значительно большем расстоянии, чем на равнине, так как звуковые волны, отражаясь от поверхности гор, распространяются дальше. Растительность и местные предметы на пути движения могут замедлить их распространение и изменить направление.

При расположении вблизи водоемов, в лесу, в горах или глубоких складках местности происходит сильное искажение звука как по силе, так и по направлению. Слышимость усиливается, когда ветер дует со стороны источника звука, ночью и в ранние утренние часы, в пасмурную погоду и особенно после дождя.

При усилении слышимости, вызываемой этими причинами, источники звука кажутся ближе, чем в действительности. Звук поглощается, т. е. становится слабее, в жаркую солнечную погоду, во время снегопада, дождя, в лесу, кустарнике, на местности с песчаным грунтом. При ослаблении слышимости расстояния до источников звука кажутся увеличенными.

Производство и продажа профессионального оборудования для ресторанного бизнеса.

Источник

Методы ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО ЦЕЛИ

Одним из критерий действенного ведения огня является неизменное наблюдение за полем боя, которое позволяет вовремя найти противника. Но чтоб убить неприятеля метким выстрелом, недостаточно его узреть, нужно еще найти, на каком он расстоянии.

В нашей армии и правоохранительных органах обширно всераспространены различные методы определения расстояния до цели для правильной установки прицела, и сначала по формуле «тысячной»:

Д = Вх1000/У, где:

• Д — дальность до предмета в метрах

• В — высота либо ширина предмета в метрах

• У — угол, под которым виден предмет в «тысячных»

К примеру, танк противника высотой 2,8 м виден под углом

0-05: Д = 2,8×1000/5 = 550 м.

Примерные размеры человека:

• голова в каске – 30 см

• погрудная фигура – 50 см

• поясная фигура – 105 см

В данном случае практикуется применение подручных предметов (к примеру, спичечной коробки, карандаша, патрона) с заблаговременно известной угловой величиной.

Так, если вытянуть на уровне глаз правую руку и глядеть на лежащую перед стрелком местность, то ширина 4 согнутых пальцев закроет на местности расстояние, равное 100 «тысячным». Один указательный палец закроет 33 «тысячных», средний либо безымянный — 35 «тысячных», большой — 40 «тысячных», мизинец- 25 «тысячных».

С учетом этих цифр, можно определять углы и расстояния практически нагими руками.

Можно определять расстояние до цели по патронам. Гильза 7,62-мм винтовочного патрона для СВД и ПКМ по ширине донца имеет 20, по ширине гильзы — 18, а по ширине дульца гильзы — 13 «тысячных». Пуля по ширине собственной средней части закрывает 8 «тысячных». Длина пули от дульца гильзы до вершинки — 35 «тысячных».

Спичечная коробка по длине закрывает 90, по ширине — 60, а по толщине — 30 «тысячных».

Спичка по длине закрывает 85, а по толщине — 3,5 «тысячных».

Но для перевода этих угловых величин в метры нужно создавать дополнительные вычисления. Но, если с ручкой и блокнотом либо же с калькулятором, сидя у себя за столом, такое вычисление произвести несложно, то в окопе либо развалинах дома в прямой видимости противника для этого нет ни времени, ни удобств.

2-ой всераспространенный метод определения расстояния до цели — по кроющей величине мушки (КВМ): Д = КВМ/3х1000, где найти расстояние можно методом совмещения ширины мушки с шириной цели, а дальность характеризуется расстоянием по фронту, накрываемым мушкой.

На расстоянии 100 м данная величина равна 30 см и пропорционально возрастает с удалением цели от стрелка.

Кроющая величина прорези вдвое больше кроющей величины мушки. К примеру, мушка накрывает автомобиль ВАЗ-2109, шириной 165 см: Д=165/3×1000 = 550 м. Но применение этого метода не составляет труда только тогда, когда цель недвижна, и можно без помех кооперировать ширину мушки с шириной цели.

К примеру, снайпер ясно распознает у противника очертание головы и плеч. Зная, что это может быть не дальше как с 400 м, он ставит соответственный прицел и ведет огнь. Найдя неприятельского бойца, у которого можно различить только общий контур тела, снайпер меняет прицел, исходя из того, что цель удалена более чем на 600 м.

Предлагаемый метод не добивался каких-то устройств и производства вычислений. Он являлся идиентично комфортным для определения расстояний до приближающихся и удаляющихся целей. Для определения расстояний брали только те цели и предметы, которые всегда имели некое всепостоянство в размерах и форме: человек, собака, танк, автомашина, байк, проволочное заграждение, телеграфная линия.

Неоднократными опытами, проведенными в годы войны, было совершенно точно установлено: зная степень видимости перечисленных предметов, можно довольно точно найти расстояния до их на местности хоть какого рельефа.

На основании проведенных опытов выработаны таблицы степени видимости предметов на разных расстояниях. Эти таблицы были очень ординарными, они полностью были бы просто усвоены каждым стрелком.

Естественно, не у всех людей зрение однообразное. Потому в процессе огневой подготовки в годы войны от каждого офицера и бойца добивались самостоятельного составления схожих таблиц. Для наилучшего усвоения этих таблиц рекомендовали провести несколько практических занятий, на которых методом показа перечисленных предметов военнослужащим прививали способности в резвом определении расстояний до их по степени видимости этих предметов.

Источник