- Шероховатость поверхности

- Параметры шероховатости

- Механизм возникновения шероховатости

- Методы и средства оценки шероховатости поверхности

- Профилографы

- Способы и методы измерения шероховатости поверхности.

- Вообще, принято выделять три вида шероховатости объекта:

- Оценка шероховатости может производиться двумя способами:

- Наиболее точным, на момент написания статьи, является поэлементный способ, который может быть осуществлен различными методами определения шероховатости:

Шероховатость поверхности

Шероховатостью поверхности называется совокупность микронеровностей, образующих рельеф поверхности и рассматриваемых в пределах участка, длина которого равна базовой длине.

Параметры шероховатости

В большинстве случаев шероховатость поверхности определяется одним из параметров Ra или Rz.

Высота неровностей профиля по десяти точкам Rz — является суммой средних абсолютных значений высот точек пяти наибольших выступов профиля и глубин пяти наибольших впадин в пределах базовой длины, измеренных от произвольной линии АВ

Среднее арифметическое отклонение профиля Ra – это среднее арифметическое абсолютных значений отклонений профиля yi от средней линии m в пределах базовой длины

Рисунок 1.

Механизм возникновения шероховатости

Все причины возникновения шероховатости можно разбить на 3 группы:

- Расположение режущих кромок инструмента, относительно обрабатываемой поверхности;

- Упругая и пластическая деформация обрабатываемого металла;

- Вибрации в технологической станочной системе.

Образование неровностей на обработанной поверхности можно представить как след от движения режущих кромок инструмента. Назовём такой профиль регулярным (рис.2).

На образование регулярного профиля влияет геометрия резца, в частности – углы в плане, а так же величина подачи S. Их влияние описывается формулой

В реальном процессе резания впереди резца и под обработанной поверхностью образуется зона пластической деформации, которая вносит некоторую погрешность в регулярный профиль. Пластически деформированный металл в отдельных местах как бы наволакивается на микронеровности, а в где-то вырываются отдельные куски металла. Потому реальное значение Rz может быть записано как:

где

Методы и средства оценки шероховатости поверхности

Шероховатость поверхности оценивают двумя основными методами:

качественным и количественным.

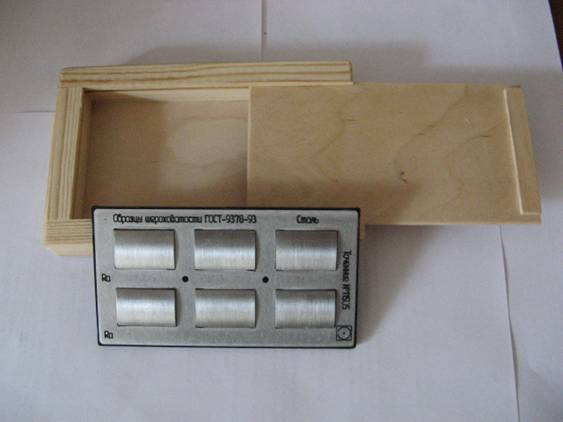

Качественный метод оценки основан на визуальном сопоставлении обработанной поверхности с эталоном невооруженным глазом или под микроскопом, а также по ощущениям при ощупывании рукой (пальцем, ладонью, ногтем). Визуальным способом можно достаточно точно определять шероховатость поверхности, за исключением весьма тонко обработанных поверхностей. Эталоны, применяемые для оценки шероховатости поверхности визуальным способом, должны быть изготовлены из тех же материалов, с такой же формой поверхности и тем же методом, что и деталь. Качественную оценку весьма тонко обработанных поверхностей следует производить с помощью микроскопа или лупы с пятикратным и большим увеличением.

Количественный метод оценки заключается в измерении микронеровностей поверхности с помощью приборов: профилографов и профилометров.

Профилографы

Профилографы — это приборы, позволяющие получатть изображение микронеровностей профиля в увеличенном масшттабе на каком-либо носителе (фотоплёнке, фотобумаге).

Профилометры — минуя этап получения изображения, производят необходимые измерения профиля микронеровностей.

Рисунок 3.

Схема профилографа Б. М. Левина приведена на рис. 3. Луч света от лампы 1, проходя через линзу 2, щель 3 и оптическую систему 5, падает на зеркала 8 и 7. Зеркало 8 связано с ощупывающей иглой 9. Луч света, отраженный от зеркала 7 и затем от зеркала 8, проходит оптическую систему 6 и, попадая на зеркала 4 и далее на цилиндрическую линзу 14, проецирует изображение щели 3 на светочувствительную пленку 13,расположенную на барабане 12. Изображение щели проецируется в виде световой точки. Деталь 10, на поверхности которой измеряют шероховатость, располагается на верхнем диске предметного стола 11. При вращении синхронного двигателя стол вместе с деталью движется поступательно относительно иглы 9, а барабан 12 вращается. Таким образом, на светочувствительной фотоплёнке получается изображение пути светового луча, повторяющего профиль обработанной поверхности испытуемой детали.

Рисунок 4.

Принцип действия профилометра конструкции В. М. Киселева заключается в возбуждении колебаний напряжения в результате движений ощупывающей иглы. На рис. 4 приведена схема этого профилометра (модель КВ-7). Игла 1 с алмазным наконечником, радиус закругления которого 12 мкм, подвешена на пружинах 2. Нижний конец ее ощупывает неровности поверхности детали, а верхний связан с индукционной катушкой 3, которая перемещается в магнитном поле полюсов 4 и 6 магнита 5. Возбуждаемый этим перемещением ток подают на усилитель и затем на гальванометр. Перемещение иглы по поверхности осуществляют с помощью электропривода со скоростью 10. 20 мм/с. Давление иглы на поверхность проверяемой детали составляет 5. 25 кПа. При подключении к профилометру осциллографа можно получить профилограмму исследуемой поверхности.

Рисунок 5.

Для измерения шероховатости предназначен также двойной микроскоп В. П. Линника (рис. 5). Прибор состоит из двух частей: микроскопа А для освещения исследуемой поверхности, микроскопа Б для наблюдения и измерения профиля поверхности. Оси обеих частей микроскопа, наклоненные под углом 45° к исследуемой поверхности, пересекаются между собой в предметной точке объективов.

В плоскости изображения объектива 3 микроскопа А перпендикулярно плоскости оси микроскопа расположена щель 2, освещаемая источником света 1. Объектив 3 дает уменьшенное изображение а щели 2 на проверяемой плоскости Р в виде узкой светящейся линии. При отсутствии на участке поверхности Р микронеровностей объектив 4 микроскопа Б в плоскости сетки окуляра 5 даст изображение а 2 той же узкой светящейся линии, а также изображение близлежащего участка исследуемой поверхности.

При том же расположении микроскопов А и Б при наличии микронеровностей h часть пучка света, отраженная от участка поверхности P 1 при наблюдении будет казаться выходящей из точки a 1 или из точки а 1 поверхности Р 1, расположенной на расстоянии 2h ниже поверхности Р. Тогда изображение точки из на сетке окуляра 5 будет на расстоянии h от оси микроскопа Б, равном h = 2xh sin 45°, где х — увеличение объектива 4.

Для измерений высоты неровностей в микроскопе Б установлен окулярный микрометр. Двойной микроскоп В. П. Линника позволяет также фотографировать исследуемую поверхность с высотой неровностей 0,9. 60 мкм.

Источник

Способы и методы измерения шероховатости поверхности.

Любая, обработанная даже тщательнейшим образом поверхность детали, не может быть полностью идеально ровной. Значение гладкости и ровности поверхности детали в любом случае будет отличаться от заданного чертежом значения, т.е. от номинального значения. При этом, отклонение может быть либо макрогеометрическим, либо микрогеометрическим. Макро геометрические отклонения могут быть охарактеризованы волнистостью детали и несоответствием форме. Микрогеометрические отклонения, в свою очередь, определяются не чем иным, кроме шероховатости поверхности.

Шерховатость — это совокупность микронеровностей появляющихся на поверхностях готовых изделий или деталей. При этом, шаг неровности, принимаемый в качестве шероховатости, должен быть очень мал, относительно базовой длины всей поверхности.

Вообще, принято выделять три вида шероховатости объекта:

— Исходная шероховатость — возникающая в результате технологической обработки изделия различными абразивами.

— Эксплуатационная шероховатость — это приобретаемая в процессе эксплуатации шероховатость в результате износа и рабочего трения.

— Равновесная шероховатость — это вид эксплуатационной шероховатости, который можно воспроизвести в стационарных условиях трения.

Параметры шероховатости определены в ГОСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры, характеристики и обозначения». Согласно этому документу, выделяют такие показатели шероховатости, как:

- Ra — это среднее арифметическое значение отклонения профиля.

- Rz — это высота неровностей профиля, снятая в 10 точках.

- S — это средний шаг местных выступов профиля;

- Sm — это среднее арифметическое значение шага неровности;

- Rmax — это максимальная высота профиля;

- tp — это относительная длина профиля (опорная), р — это уровень сечения профиля.

При задании шероховатости, как правило, используется параметр ср. арифм-го. отклонения профиля (Ra).

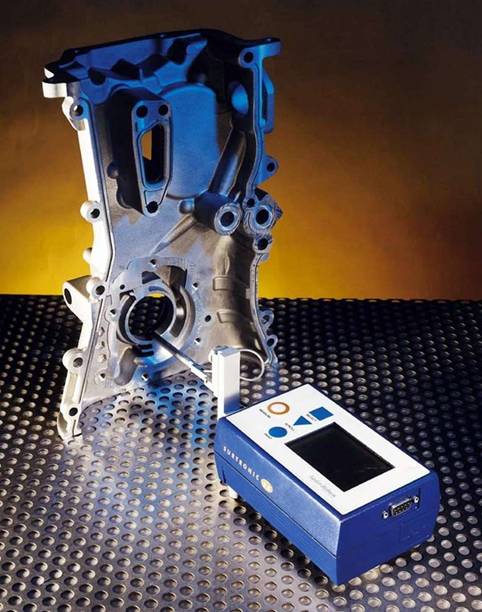

Стоит отметить, что именно шероховатость, оказывает наиболее сильное влияние на эксплуатационные характеристики двигателей машин, а также деталей и узлов различного оборудования. Возможно, именно поэтому, точное определение значения шероховатости — одна из самых важных задач метрологии.

Оценка шероховатости может производиться двумя способами:

Наиболее точным, на момент написания статьи, является поэлементный способ, который может быть осуществлен различными методами определения шероховатости:

1) Щуповой метод измерения шероховатости поверхности — это контактный метод, измерения при котором производятся при помощи профилометра. Профилометр представляет собой чувствительный датчик, оборудованный тонкой, остро заточенной алмазной иглой, с так называемой, ощупывающей головкой.

Алмазная игла прижимается и перемещается параллельно исследуемой поверхности. В местах возникновения микронеровностей (выступов и впадин), возникают механические колебания измерительной головки иглы. Эти колебания передаются в датчик, преобразующий механическую энергию колебания в электрический сигнал, который усиливается преобразователем и измеряется. Записанные параметры этого сигнала в точности повторяют неровности на шероховатой поверхности детали.

Профилометры, по признаку типа преобразователя сигналов, разделяют на пьезоэлектрические, электронные, индукционные и индуктивные. Наиболее распространены приборы, использующие индуктивные преобразователи.

В качестве примера профилометра можно привести приборы моделей «СЕЙТРОНИК-ПШ8» (модели СЕЙТРОНИК-ПШ8-1, СЕЙТРОНИК-ПШ8-2, СЕЙТРОНИК-ПШ8-3 и СЕЙТРОНИК-ПШ8-4) а также старый-добрый «профилометр модели 130».

Помимо профилометров существуют также профилографы, которые позволяют не просто измерить, но и записать параметры шероховатого профиля в заранее выбранном масштабе.

Исследование поверхностней щуповым методом производится в несколько этапов: так, сначала профиль исследуемого объекта «ощупывается» несколько раз, а только затем, на основании серии измерений вычисляется усредненное значение параметра, характеризующегося как количественное выражение неровности относительно длины участка.

Профилограф — профилометр СЕЙТРОНИК-ПШ8-1

2) Оптический метод — это бесконтактный метод измерения шероховатости, который состоит из целой группы методов. Самые распространенные из них — это:

— метод светового свечения и теневой метод,

Итак, растровый метод предполагает следующую последовательность действий: на исследуемую поверхность кладется стеклянная пластинка, с нанесенной на неё растровой сеткой (т.е. системой равноудаленных параллельных линий), с маленьким шагом. Затем, на пластинку подаются световые лучи под наклоном. При падении световых лучей под наклоном в местах микроскопических неровностей, штрихи отраженной растровой сетки накладываются на штрихи реально нарисованной сетки, в результате чего возникают муаровые полосы, которые и свидетельствуют о наличии выступов или впадин на поверхности изучаемого объекта. При помощи растрового микроскопа и определяют параметры неровности. Точную методику определения параметров можно посмотреть в соответствующем ГОСТе. Отметим, что растровый метод применим для обследования поверхностей, следы неровностей на которых имеют преимущественно одинаковое направление (например, царапины в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания).

Метод светового и теневого свечения — это наиболее часто применяемые методы измерения параметров неровностей. Метод светового свечения сводится к тому, что: световой поток от источника света, проходя сквозь узкую щель, превращается в тонкий, узкий пучок. Затем, при помощи объектива, он направляется на исследуемую поверхность под определенным углом. Отражаясь, луч опять проходит через объектив и формирует изображение щели в окуляре. При этом, абсолютно ровная поверхность будет иметь идеально прямой световой пучок (линия), а шероховатая поверхность — искривленный.

Теневой метод — это усовершенствованный и продолженный метод светового свечения. Состоит он в том, что: недалеко от изучаемой поверхности приспосабливается линейка со скошенным ребром. Пучок света преодолевает тоже самое расстояние, однако, будто ножом, срезается ребром линейки. При этом, на измеряемой поверхности можно наблюдать тень, верхняя часть которой в точности повторяет изучаемый профиль. При помощи микроскопа, такое изображение рассматривают, анализируют и делают выводы о параметрах и характере шероховатости.

Микроинтерференционный метод — реализуется при помощи специального измерительного прибора, который состоит из измерительного микроскопа и интерферометра. Используя интерферометр, получают интерференционную картину поверхности исследуемого объекта с искривлениями полос в местах неровностей. Параметры шероховатости измеряют, затем, при помощи микроскопа.

Также, следует выделить отдельно метод слепков, который применяется для оценки шероховатости различных труднодоступных поверхностей, а также поверхностей, обладающих сложным строением. Метод слепков, представляет собой снятие негативных копий поверхности при помощи воска, парафина или гипса, а также последующее их изучение щуповым или оптическим методом. Таким образом, метод слепков — это не самостоятельный метод, а лишь метод связанный с подготовкой к измерению. Он применим только совместно с одним из способов измерения шероховатости.

Источник