Способ оплодотворение у простейших

§ 1. Половое размножение у простейших

Половой процесс у простейших протекает крайне разнообразно.

Известны две основные формы полового размножения: изогамия, когда оба партнера-клетки равны и похожи друг на друга, нанизогамия, когда одни особи-клетки более крупные (макрогаметы), а другие — мелкие (микрогаметы).

Как у многоклеточных, так и у одноклеточных половой процесс сопровождается более или менее сложно протекающим мейозом. У одноклеточных этот процесс происходит в виде эндомейоза — образования гаплоидных ядер без последующего деления клеток (цитотомии).

Оплодотворение осуществляется путем копуляции — слияния половых клеток нацело (например, у малярийного плазмодия) или конъюгации (встречается только у одноклеточных, как у эукариот, так и у прокариот) — временного соединения половых партнеров, при котором происходит обмен наследственной информацией между конъюгирующими особями.

Открытие полового процесса у бактерий явилось значительным этапом в развитии генетики. Часть хромосомы донора (мужское начало) при этом попадает в клетку реципиента (женское начало), где происходит генетическая рекомбинация.

Различие между полами у бактерий осуществляется при помощи фактора F (фактор фертильности).

Бактериальная клетка в отличие от клеток эукариот гаплоидна. Редукционного деления в ней, следовательно, не происходит. Такая клетка совмещает в себе функции целого организма и функцию половой клетки — гаметы. Все изложенное выше и способность бактерий и других микроорганизмов быстро размножаться сделало их излюбленным объектом генетических исследований (см. главу I). Например, одна молочнокислая бактерия за 2 сут дает 50 млрд. потомков. Несколько суток достаточно, чтобы при благоприятных условиях они сплошь покрыли всю Землю. Холерный вибрион, свободно размножаясь, может дать в течение дня 1 квадрильон 600 триллионов потомков общей массой до 100 т.

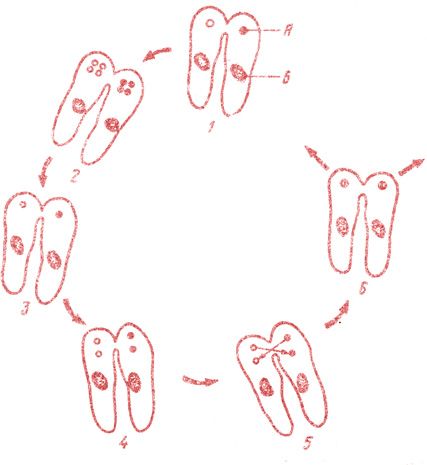

Рис. 16. Конъюгация инфузорий. А — микронуклеус; Б — макронуклеус. 1 — каждый из конъюгантов имеет по одному диплоидному микронуклеусу; 2 — эндомейоз приводит к образованию четырех микронуклеусов у каждого партнера; 3 — три из четырех микронуклеусов разрушаются; 4 — оставшийся микронуклеус делится на два путем эндомитоза; 5 — обмен микронуклеусами; 6 — гаплоидные микронуклеусы сливаются в диплоидные

Рассмотрим конъюгацию инфузорий, у которых имеются два типа ядер: вегетативное, полиплоидное — макронуклеус и генеративные, диплоидные (одно или несколько) — микронуклеусы (см. главу II, § 4). Между двумя конъюгатами образуется обмен частями генеративных ядер (цитоплазма конъюгантов при этом не смешивается). До обмена частями микронуклеусов происходит эндомейоз, в результате которого образуются гаплоидные микронуклеусы. Одни из них играют роль «женских» ядер и остаются каждый в своей клетке, другие, «мужские», переходят через цитоплазматический мостик в тело партнера. Затем конъюгация заканчивается, клетки расходятся, а «женские» и «мужские» гаплоидные микронуклеусы сливаются в одно диплоидное ядро (рис. 16).

Источник

Размножение. Способы размножения простейших очень разнообразны. Размножение бывает бесполым и половым

При бесполом размножении деление клетки происходит путем митоза. Основные формы бесполого размножения у простейших следующие:

Деление клетки на две примерно одинаковые части характерно для амеб, многих жгутиковых (делятся вдоль) и инфузорий (делятся поперек).

Почкование – крупная материнская особь отпочковывает от себя более мелкую дочернюю особь. Так размножаются некоторые инфузории.

Шизогония – множественное размножение. Ядро клетки делится путем митоза несколько раз, затем вокруг каждого ядра происходит обособление цитоплазмы и вся материнская клетка распадается на дочерние. Этот процесс характерен для фораминифер и некоторых споровиков.

При половом размножении происходит образование гаплоидных гамет путем мейоза. В дальнейшем гаметы сливаются, образуя уже диплоидный организм. Основные виды полового размножения у простейших следующие:

Изогамия – гаметы одинаковы по внешнему виду и свойствам. Такой процесс характерен для фораминифер.

Анизогамия – одна из копулирующих гамет более крупная и часто слабо подвижная (женская или макрогамета), а другая мелкая и подвижная (мужская, или микрогамета). Анизогамия характерна для споровиков, некоторых жгутиковых.

Конъюгация – половой процесс, при котором происходит обмен наследственной информации между двумя партнерами, однако увеличение числа особей при этом не происходит. Такой процесс характерен для инфузорий. При конъюгации макронуклеусы встретившихся инфузорий растворяются, а микронуклеусы делятся несколько раз (одно деление редукционное — мейоз). В результате в каждой особи образуется два гаплоидных ядра. Одно из них стационарное, второе – подвижное. Происходит обмен подвижными ядрами между партнерами. Далее происходит слияние стационарного ядра и подвижного ядра партнера. Этим восстанавливается диплоидность. Партнеры расходятся и в дальнейшем восстанавливают макронуклеусы.

У ряда видов происходит чередование (строгое или нестрогое) полового и бесполого размножения.

Строгое чередование наблюдается, например, у фораминифер, у которых после каждого бесполого (шизогонии) происходит половое (изогамия).

Нестрогое чередование можно рассмотреть на примере автотрофного вольвокса. Летом при обилии света вольвокс размножается бесполым путем, осенью при сильном сокращении светового дня происходит анизогамное половое размножение, в результате которого формируется зимующая циста. В лабораторных условиях можно поддерживать культуру вольвокса сколь угодно долго и без полового цикла.

Некоторые простейшие обладают способностью к регенерации. Например, инфузория – стентор регенерирует из пятой части своего организма. Другие инфузории способны восстанавливаться из 1/60 части тела. Для наступления регенерации необходимо наличие ядра (или части ядерного аппарата) внутри фрагмента простейшего.

Инцистирование – образование цист. Процесс инцистирования представляет собой явление адаптации к неблагоприятным условиям жизни (недостаток пищи, высыхание, замерзание) и служат для простейших мощным средством в борьбе за существование.

Простейшие отбрасывают жгутики и реснички, втягивают псевдоподии, принимают более или менее округлую форму и выделяют на поверхность тела одну или две оболочки. Цисты иногда очень стойки. Так, например циста дизентерийной амебы в воде сохраняет жизнеспособность до 210 дней. Не убивает цисту и хлорирование воды. Однако при высушивании она погибает через несколько минут. Цисты других простейших устойчивы к высыханию. Они переносятся ветром на большие расстояния. В воздухе, например, содержится в среднем 2,5 цисты на 1 м 3 . Покоящиеся стадии простейших переносятся и течениями, то есть цисты играют расселительную роль.

У некоторых одноклеточных в цисте может происходить и размножение (некоторые амебы, жгутиковые). При попадании в благоприятные условия происходит эксцистирование, то есть выход из цисты и восстановление утраченных органелл.

Некоторые простейшие неспособны образовывать цисты.

Колониальность. Среди различных групп простейших встречается колониальность.

При делении материнской клетки дочерние полностью не обособляются; между ними остаются цитоплазматические мостики (плазмодесмы). В результате нескольких подобных делений образуется колония, все клетки которой связаны между собой, что позволяет им работать согласовано.

У некоторых видов в колонии происходит дифференциация клеток, то есть разные по строению клетки выполняют разную функцию.

Например, у вольвокса одни клетки обеспечивают передвижение колонии, другие – размножение.

Форма колоний бывает лепешковидная, шаровидная, древовидная и др.

Колонии могут быть подвижными и неподвижными.

Появление колониальности у простейших рассматривается учеными как первый шаг к многоклеточности.

Распространение и экология. Благодаря своим малым размерам и способности к быстрому размножению простейшие имеют широкое распространение в природе.

Простейшие населяют большей частью водоемы, и живут в толще воды, на дне, на поверхности водных растений, в поверхностном слое ила. Особая фауна формируется в поверхностном слое песка на мелководьях.

Однотипные в гидрологическом отношении пресные водоемы разных частей света содержат приблизительно одинаковую фауну простейших. Исключение представляет озеро Байкал, в фауне которого имеются эндемичные виды, то есть живущие только в данном месте. Однако большинство простейших являются космополитами, то есть широко распространенными.

Фауна морских простейших зависит от температурного режима и солености воды.

Простейшие способны жить и размножаться как в воде с температурой, близкой к нулю, так и в горячих источниках при +51°С.

Ряд видов встречается на суше: в почве, во мху, на коре деревьев. Для существования простейших в таких условиях необходимо минимальное количество капельножидкой влаги.

Таким образом, простейшие встречаются, начиная с самых высоких гор и заканчивая максимальными глубинами мирового океана.

Большое число видов простейших населяет покровы и внутреннюю среду других организмов. При этом хозяевами простейших могут быть как животные, так и растения. В этих случаях взаимоотношения одноклеточных со своими хозяевами могут быть очень разнообразными – от безусловно вредных и опасных для хозяев (паразиты) до взаимовыгодных и необходимых (мутуалисты).

Распространение паразитических простейших зависит от ареала хозяев и экологических условий местности, а для некоторых – и от наличия переносчика. Подробнее о паразитических видах речь пойдет позже.

Происхождение простейших и время появления этой группы окончательно не установлены. Это связано с тем, что одноклеточные организмы практически не сохраняются в геологических слоях. Исключение составляют лишь простейшие с минеральным скелетом. Остатки раковин фораминифер и радиолярий найдены в ранних кембрийских отложениях возрастом около 600 миллионов лет. Однако несомненно, что простейшие, как группа, появилась гораздо раньше.

Систематика простейших. К простейшим относят около 60 тысяч видов, которых ранее объединяли в один тип Простейшие с классами саркодовые, жгутиковые, инфузории, споровики и книдоспоридии. С внедрением в биологию методов электронной микроскопии, молекулярной генетики и других систематика этой группы претерпела существенные изменения, и единого мнения по этому вопросу в ученом мире нет. По мнению одних исследователей достаточно перечисленные выше классы возвести в ранг типов. По данным других только группу жгутиковых необходимо разделить на 9 типов.

Филогения простейших. По современным представлениям предками современных простейших были жгутиковые организмы, от которых происходят современные жгутиконосцы. В процессе эволюции от этой группы произошли саркодовые (переход к амебовидному питанию и движению), споровики и миксоспоридии (переход к паразитическом образу жизни) и инфузории (дифференцировка и усложнение).

Значение простейших огромно.

Свободноживущие виды простейших служат пищей многим мелким беспозвоночным животным и занимают одно из ведущих мест в пищевых цепях биоценозов.

Некоторые инфузории, питаясь бактериями, оказывают заметное влияние на численность микробов в воде, тем самым, очищая водоемы.

Велика и геохимическая роль простейших. Одноклеточные, имеющие известковый скелет, в течение сотен миллионов лет образуют мощные осадки, которые со временем превращаются в горные породы. Примером такой породы служит известняк и мел, состоящий из раковин фораминифер и некоторых других простейших.

В последние десятилетия особое значение приобрели ископаемые фораминиферы. Исследование видового состава этих простейших в породе во время геологоразведочных работ может свидетельствовать о наличии нефтеносных слоев.

Паразитические виды служат серьезным фактором регуляции численности своих хозяев. Заражение различными паразитическими простейшими наряду с другими патогенами значительно ограничивает численность таких быстро размножающихся животных, как насекомые.

Важнейшее значение имеют паразитические простейшие и в жизни человека. Так, например, смертность от малярии в настоящее время составляет более 100 тысяч человек в месяц.

Простейшие, паразитирующие у сельскохозяйственных животных, вызывают иногда массовый падеж. Кокцидиозы кроликов и кур, пироплазмозы рогатого скота, трипаносомозы животных приносят огромный экономический ущерб.

Имеется группа так называемых условно-патогенных простейших, которые живут внутри или снаружи организма своего хозяина и обычно не оказывают никакого вредного влияния. Однако при ослаблении иммунитета хозяина эти же виды могут вызвать тяжелые болезни. Примером может служить токсоплазма.

В некоторых случаях простейшие просто необходимы для своих хозяев. Таких простейших называют мутуалистами или симбионтами. Например, в кишечнике термитов и тараканов, питающихся древесиной, живет множество жгутиковых, которые переваривают растительную клетчатку, поедаемую насекомыми. Термиты, лишенные таких простейших, быстро погибают от голода. Аналогичное значение имеют и инфузории, населяющие рубец жвачных животных и толстую кишку лошадей.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Размножение простейших

Подцарство Простейших

Простейшие выполняют одновременно и функции клетки, и отдельного организма. В мире насчитывается около 70 тыс. видов данного Подцарства, большая часть из них являются организмами микроскопического размера.

2-4 микрон — это размер мелких простейших, а обычные достигают 20-50 мкм; по этой причине увидеть их невооруженным глазом невозможно. Но встречаются, например, инфузории длиной в 3 мм.

Встретить представителей Подцарства простейших можно лишь в жидкой среде: в морях и водоемах, в болотах и влажных почвах.

Какими бывают одноклеточные?

Существует три типа одноклеточных: саркомастигофоры, споровики и инфузории. Тип саркомастигофор включает в себя саркодовые и жгутиковые, а тип инфузории — ресничные и сосущие.

Особенности строения

Особенностью строение одноклеточных является наличие структур, которые свойственны исключительно простейшим. Например, клеточный рот, сократительная вакуоль, порошица и клеточная глотка.

Для простейших характерно разделение цитоплазмы на два слоя: внутренний и наружный, который называют эктоплазмой. Строение внутреннего слоя включается в себя органеллы и эндоплазму (ядро).

Для защиты существует пелликула — слой цитоплазмы, отличающийся уплотнением, а подвижность и некоторые функции питания обеспечивают органеллы. Между эндоплазмой и эктоплазмой расположены вакуоли, которые регулируют водно-солевой баланс в одноклеточном.

Питание одноклеточных

У простейших возможны два вида питания: гетеротрофный и смешанный. Различают три способа поглощения пищи.

Фагоцитозом называют процесс захвата твердых частиц пищи при помощи выростов цитоплазмы, которые есть у простейших, а также других специализированных клеток у многоклеточных. А пиноцитоз представлен процессом захвата жидкости самой клеточной поверхностью.

Дыхание

Способ дыхания простейших зависит от среды обитания. Свободноживущие используют кислород, а паразитические одноклеточные обитают в бескислородной среде, поэтому дыхание происходит при помощи гликолиза. Это расщепление углеводов в среде без кислорода.

Выделение у простейших осуществляется при помощи диффузии или через сократительные вакуоли.

Размножение простейших

Существует два способа размножения: половое и бесполое. Бесполое представлено митозом, во время которого происходит деление ядра, а затем цитоплазмы.

А половое размножение происходит при помощи изогамии, оогамии и анизогамии. Для простейших характерно чередование полового размножения и однократного или многократного бесполого.

Одноклеточные — это постоянные участники круговорота энергии и веществ в различных экосистемах.

5. Популяции

Сообщества организмов состоят из видов, а виды — из популяций (см. гл. XIV). Вид может состоять из одной или более популяций, причем разной чис-ленности. Между популяциями практически не бывает резких разграничении, хотя степень их изоляции зависит от географических условий, от местообита-

ния, от численности соседних популяций. В результате интенсивногоразмно-жения границы между популяциями вообще могут размываться. В случае мно-гих млекопитающих популяции имеют стадный характер.

Что же касается структуры самих популяций, то она может быть про-странственной, возрастной, половой и генетической.

Пространственная структура определяется размещением особей в про-странстве и зависит от биологических свойств вида, от характера местообита-ния, от времени года. Например, организмы многих видов предпочитают дер-жаться стаями (птицы) либо стадами (млекопитающие).

Возрастная структура популяции определяется количеством в популяции организмов того или иного возраста, а половая — количеством самцов и самок.

Генетическая структура является отражением количественныхотноше-ний между разными генотипами в популяции.

Популяции в сообществах взаимодействуют между собой. Одни из них создают среду для других организмов. Например, деревья служат местом для гнездовий птиц или, затеняя почву, мешают развитию травянистойраститель-ности. Это так называемые типические связи. Но часто организмы связаны между собой пищевыми связями, когда один организм служит пищей для дру-гих. Например, лисы используют в пищу мышей-полевок, что и определяет их довольно тесную связь.

Для популяций характерна такая величина, как численность или поголо-вье. Эта величина не является постоянной, ибо зависит от очень многих факто-ров (темпов размножения, гибели особей в результате старости, болезней, уни-чтожения хищниками, миграции).

Если по каким-то причинам невозможно определить численность попу-ляции, тогда определяют ее плотность, выражаемую как количество особей на единицу площади (в наземных местообитани-ях) или объема (в водных место-обитаниях).

Ареал и численность особей в популяции определяется географическими, физическими и экологическими условиями их обитания. Как и в случае видов, распространение популяций является неравномерным. Поэтому различают «сгущенную» и «островную» формы распределения популяций. В случае «сгу-щенной» формы распространения популяций их ареал характеризуется наличи-ем особенно плотно заселенных зон. Например, «сгущенное» распределение характерно для популяций берез на русской равнине, где они формируют так называемые высокоплотные на единицу площади чистые березняки наряду с уменьшенным количеством растений в других местах ареала. Напротив, «ост-ровное» распределение заключается в очаговом распределении берез в Запад-ной Сибири.

Для популяций характерны различия по возрасту. Например, древесные растения в лесах характеризуются разным возрастом, вследствие чего в пере-крестном опылении участвует пыльца разновозрастных растений. Напротив, популяции отдельных видов всегда являются молодыми. Например, популяции дальневосточных лососей в море всегда представлены организмами одного возраста.

Половой состав популяций (соот-ношение полов) организмов (животных и двудомных растений) разных видов также характеризуется различиями (рис. 210), что отражается на интенсивности их размножения. У тех же организмов, у которых существует партеногенез (рако-образные, насекомые), интенсивность размножения является очень высокой.

Численность популяции представ-ляет собой величину, часто меняющуюся в зависимости от условий обитания, ча-стот рождения, гибели и притока орга-низмов из одной популяции в другую. Иногда разные популяции одного вида объединяются или разделяются на более мелкие.

И животные и растения способны очень быстро увеличить свою числен-ность в течение определенного проме-жутка времени. Эту способность, т. е. их плодовитость, называют биотическим потенциалом вида, который особенно велик, например, у бактерий. Несколько меньшим, но все же очень большим он является у насекомых и некоторых рако-образных, численность которых за год может возрасти примерно в 1030 раз. Что касается млекопитающих, то их био-тический потенциал является небольшим. Например, одна пара овец за год в среднем может дать лишь одного ягненка.

Если рост популяции происходит в условиях избытка пищи, достаточного места и других благоприятных факторов, то рост численности происходит в геометрической прогрессии или экспоненциально. Классическим примером экспоненциального роста численности являются вспышки численности саранчи (волн жизни). Однако во времени

экспоненциальный рост численности обычно является коротким, после чего он значительно замедляется.

Установлено, что повышение плотности популяции сопровождается уменьшением условий для ее роста и размножения, в результате чего рост чис-ленности замедляется (рис. 211). Очень хорошо это положение иллюстрируют также кривые размножения культур бактерий (рис. 212).

В мире микроорганизмов прирост численности, т. е. плотности культуры зависит от скорости деления клеток. Что же касается многоклеточныхорганиз-мов, то рост численности зависит от рож-даемости и от смертности. По существу, коэффициент рождаемости отражает сте-пень плодовитости.

Различают абсолютную и удельную рождаемость, причем под первой понима-ют количество особей, рождающихся в по-пуляции в единицу времени, тогда как под второй понимают количество родившихся особей на определенное число организмов. В случае человека удельную рождаемость выражают коэффициентом рождаемости. Например, если рождается 5,6 детей на 100 жителей, коэффициент рождаемости соста-вит 5,6%.

В противоположность рождаемости смертность определяют как скорость уменьшения численности популяции вследствие гибели отдельных организмов в результате старости, болезней, хищников и т. д.

Изменение численности организмов в замкнутых популяциях зависит от соот-ношения смертности и рождаемости. При смертности, большей рождаемости, рост численности становится отрицательным. Напротив, при рождаемости, превышающей смертность, рост численности ста-новитсяположительным, т.е. численность популяции увеличивается.

Численность популяций всегда подвержена колебаниям, частота которых наиболее высокая у насекомых. Например, колебания численности саранчи в годы ее интенсивного размножения (волн жизни) составляют сотни тысяч раз. У млекопитающих колебания численности являются небольшими.

Эффективность действия одних факторов на численность зависит от плотности, действие же других с плотностью не связано. Например, обеспечен-ность пищей или распространение инфекций зависит от плотности организмов, тогда как губительный характер снежных зим для птиц не зависит отих плот-ности.

6. общая характеристика класса млекопитающих

Класс Млекопитающие, или Звери (Mammalia) — это наиболее организо-ванные, в основном наземные позвоночные животные, находящиеся на высшей стадии развития и обитающие во всех географических зонах. Они представляют собой современную процветающую группу животных. В этом классе насчиты-вают около 3200 видов.

Для млекопитающих характерен ряд особенностей. Их детеныши вы-кармливаются молоком, которое вырабатывается специальными молочными железами. Плод развивается в матке. Благодаря совершенному развитию нерв-ной системы и механизмов терморегуляции у них поддерживается постоянная температура тела, обеспечивающая их активность в любых климатических условиях.

Имеют волосяной или шерстный покров. Масса отдельных особей со-ставляет от 2 г (землеройка-малютка) до 150 тонн (синий кит).

Покровы тела представлены кожей, которая состоит из многослойного эпидермиса и кориума, построенного из волокнистой соединительной ткани. Кожа снабжена многими потовыми и сальными железами. В подкожной клет-чатке содержатся жировые клетки. Роговыми образованиями кожи являются волосы, ногти, когти, рога и копыта. У всех млекопитающих имеются молоч-ные железы, которые представляют собой видоизмененные потовые железы.

Осевой скелет характерен четким разделением позвоночника на шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой отделы. Количество шейных по-звонков постоянно, у атланта на передней стороне имеются две поверхности. Скелет конечностей очень прочен. Бедренные кости выдерживают очень боль-шие нагрузки, которые у некоторых видов достигают до 1500-2000 кг. Мышеч-ная система очень развита, состоя из множеств специализированных мышц.

Пищеварительная система имеет все отделы, заканчиваясь самостоятель-ным заднепроходным отверстием. Развиты зубы (кроме отдельных видов, включая китообразных), среди которых различают резцы, клыки и коренные. По характеру пищи, используемой для кормления, различают растительнояд-ных и плотоядных млекопитающих.

Дыхательная система представлена легкими, трахеей, бронхами, брон-

Кровеносная система очень совершенна. Сердце четырехкамерное, име-ются два круга кровообращения, левая дуга аорты. Зрелые эритроциты лишены ядер.

Выделительная система характеризуется тем, что мочевой пузырь откры-вается в мочеиспускательный канал. Почки парные, отходящие от них моче-точники открываются в мочевой пузырь.

Нервная система достигает вершины в своем развитии. Особо развиты полушария головного мозга, извилины и борозды в коре головного мозга, моз-жечок. Очень развиты органы чувств. Орган слуха состоит из наружного уха, наружного прохода, трех слуховых косточек и звуковоспринимающего аппара-та. Обоняние связано с развитием пластинчатых носовых раковин и носового лабиринта. Развиты зрение и осязание.

Железы внутренней секреции очень развиты.

Размножение половое, половые железы у особей обоих полов парные. Выражен половой диморфизм. Оплодотворение внутреннее.

Млекопитающих классифицируют на подклассы Первозвери (Prototheria) с отрядом Однопроходные (Monotremata) и Настоящие звери (Theria) с инфрак-лассами Низшие звери (Metatheria) и Высшие звери (Eutheria) с большим коли-чеством отрядов.

Однопроходные (утконос, ехидна, проехидна) являются обитателями Ав-стралии и характеризуются тем, что подобно пресмыкающимся, они отклады-вают яйца.

Низшие звери, или Сумчатые (кенгуру, сумчатый волк, сумчатый крот и другие), являются обитателями Австралии и Южной Америки. Не имея плацен-ты, рожденных детенышей вынашивают в сумке.

Высшие звери являются плацентарными животными. Они чрезвычайно разнообразны (насекомоядные, рукокрылые, грызуны, хищные, ластоногие, ки-тообразные, непарно- и парнокопытные, хоботные, приматы и другие). В эм-бриональном онтогенезе питание плодов происходит через плаценту, детеныши рождаются развитыми, характеризуются двойной сменой зубов.

Для млекопитающих характерно чрезвычайное разнообразие в образе жизни. Различают наземных, подземных, водных и даже летающих животных (рукокрылых).

Роль млекопитающих в жизни человека, который сам относится к млеко-питающим, чрезвычайно велика и разнообразна. Ее невозможно переоценить. Многие из них, особенно домашние животные, имеют огромное хозяйственное значение, являясь источником продовольствия для человека и сырья для про-мышленности. Значительное количество видов имеет промысловое значение. Например, основу пушной добычи составляет около 20 видов. Поскольку мле-копитающие болеют общими с человеком заболеваниями, служат хозяевами паразитов или являются природными резервуарами возбудителей ряда транс-миссивных заболеваний человека, то очень велико их медицинское значение.

Происхождение млекопитающих обычно объясняют возникновением их от терапсид (древних палеозойских рептилий) в позднем триасе. Многие зооло-ги считают, что млекопитающие имеют по-лифилетический генез, т. е. каждый подкласс млекопитающих имеет отдельного терапсидного предка. Обладая вы-сокоразвитой нервной системой и другими свойствами, млекопитающие выде-лились из позвоночных в качестве класса, завоевавшего сушу. Расцвет плацен-тарных приходится на палеоцен (55-65 млн лет назад). Начиная с третичного периода, они являются преобладающей (процветающей) формой жизни на Зем-ле (рис. 38).

8. Общая характеристика класса птиц

Класс Птицы (Aves) — эта систематическая группа представлена позво-ночными животными, биологические и анатомические свойства которых опре-деляются наличием у них приспособлений для полета и передвижений по твер-дому субстрату. Известно около 9000 видов. Обитают по всему земному шару, но наибольшее количество видов сосредоточено в тропиках.

Наземная локомоция птиц является двуногой (задние конечности). Пе-редние конечности видоизменены в крылья, имеющие рудименты трех пальцев. Туловище компактное с большой грудиной для крепления мышц крыльев. Ко-сти черепа и скелета заполнены воздухом. Костный хвост уменьшен.

Скелет хорошо развит в области грудной клетки. Кости черепа сращены. Шейные позвонки очень подвижны. Поясничные, крестцовые и часть хвосто-вых позвонков также сращены.

Покровами тела служит тонкая кожа, не содержащая желез, кроме копчи-ковой железы у корня хвоста. Производными кожи являются перья на теле, ро-говые чешуи на конечностях и когти на концах пальцев.

Мускулатура очень развита, особенно мышцы груди, шеи и конечностей.

Пищеварительная система характеризуется отсутствием зубов, но есть зоб (расширение пищевода), который служит для размягчения пищи. Имеются крупная двухлопастная печень и хорошо развитый желчный пузырь.

Дыхательная система обеспечивает приспособление для полета. Поэтому легкие представляют собой уплотненный губчатый орган, дополненный тонко-стенными воздушными мешками, располагающимися между органами, в поло-стях костей, под кожей, в мышцах. Для птиц характерно двойное дыхание, т. к.

при взмахе крыльями воздух проходит через легкие. Это позволяет более ин-тенсивный газовый обмен в полете (рис. 36).

Кровеносная система характеризует-ся тем, что сердце полностью разделено на правую венозную и левую артериальную половины, а имеющиеся два круга крово-обращения полностью самостоятельны. Артериальная и венозная кровь не смеши-ваются. Температура тела постоянна (42—45°С).

Выделительная система характеризу-ется наличием пары вторичных почек и па-ры мочеточников, которые открываются непосредственно в клоаку, мочевогопузы-ря нет. Компоненты мочи вместе с экскре-ментами выходят наружу через клоаку.

Нервная система птиц характеризуется дальнейшим развитием головного мозга, в котором имеются относительно большие полушария и зрительные до-ли, хорошо развитый мозжечок. Имеются 12 пар черепно-мозговых нервов.

Птицы — раздельнополы с выраженным половым диморфизмом. Птицы имеют важное хозяйственное значение,являясь источником мяса, яиц, пуха, пе-ра. Отдельные виды диких птиц имеют промысловое значение. Они имеют также медицинское значение, т. к. могут болеть орнитозом, к которому чув-ствителен человек. Являясь дополнительными хозяевами ряда паразитов, под-держивают природные очаги таких опасных для человека болезней, как ток-соплазмоз и листериоз.

Таежные птицы служат резервуаром вируса таежного энцефалита, птицы Средней Азии — резервуаром вируса клещевого возвратного тифа. Доказано, что птицы могут транспортировать переносчиков возбудителей болезней на очень большие расстояния. Птицам присуща высокая экологическая пластич-ность.

Классификация птиц очень осложнена, т. к. нет единого мнения о количе-стве основных систематических единиц в этом классе.

Предками птиц были, вероятно, древнейшие бегающие пресмыкающиеся (рис. 37). Промежуточной формой между пресмыкающимися и птицами счита-ют археоптерикса (Archaeopteryx), ископаемые остатки которого обнаружены в позднеюрских отложениях (возраст 85 млн лет). Найдены также ископаемые остатки птиц (Liaoning), которые имели сходство по ряду признаков как с ар-хеоптериксом, так и с современными птицами. У птиц размеры генома значи-тельно уменьшены по сравнению с млекопитающими. Масса ДНК у птиц со-ставляет 2,82,±0,33 пг на клетку, тогда как у млекопитающих она равна 8 пг на клетку. Предполагают, что редукция размеров генома птиц происходила посте-пенно на протяжении длительного периода и что на протяжении этого периода шел отбор на уменьшенные размеры генома. Предполагают также, что размеры генома обеспечивают одно из приспособлений к полету. В пользу этого пред-положения свидетельствует тот факт, что размеры геномов у нелетающих птиц являются значительно большими, чем у летающих.

Источник