Охрана горных выработок

ОХРАНА ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК (а. mine working protection; н. Grubenbauschutz; ф. protection des travaux miniers; и. proteccion de galerias) — комплекс технических мероприятий, направленный на сохранность выработок в эксплуатационном состоянии в течение требуемого периода.

Различают бесцеликовую охрану горных выработок (наиболее прогрессивный и перспективный способ) и охрану горных выработок на основе природных (угольных, сланцевых и т.п.) охранных целиков, оставляемых вдоль выработок, а также искусственных ограждений — бутовых полос, деревянных костров или органных крепей и др., выкладываемых (устанавливаемых) вдоль выработок. На современных шахтах основные средства охраны горных выработок — природные целики и бутовые полосы (обеспечивают охрану подготовительных выработок на протяжении до 90% их общей длины). Вместе с тем применение охранных целиков связано с возрастанием потерь угля, увеличением объёмов проведения выработок (за счёт удлинения сбоек, печей, просеков), снижением безопасности работ.

В свою очередь, бутовые полосы, деревянные костры и органную крепь отличает малая жёсткость, приводящая к большим смещениям горных пород, к быстрому разрушению крепи выработок. При данных средствах охраны горных выработок задача безремонтного поддержания решается использованием крепей с податливостью 600-1000 мм с совместными дополнительными мероприятиями по разгрузке массива, проведением выработок вслед за лавой с двусторонними предохранительными породными полосами различной плотности (конвергенция не превышает 60-70% мощности пласта), разгрузкой массива скважинами, пробуренными по пласту в стенках выработки (снижение конвергенции до 5 раз). Повышение эффективности способов охраны горных выработок на основе искусственных ограждений связывается с механизацией выкладки охранных полос из дешёвых твердеющих материалов, а также нагнетанием укрепляющих растворов в породы.

Источник

Способы охраны выработок при расположении их по пласту;

Общие положения

Подготавливающие выработки являются основными транспортными артериями шахты, в значительной степени обусловливающими ее нормальное функционирование. Плохое состояние выработок затрудняет работу подземного транспорта, ухудшает проветривание забоев и, как следствие, снижает технико-экономические показатели работы шахты.

Основной причиной, приводящей к деформированию подготавливающих выработок, является то обстоятельство, что они в процессе эксплуатации подвергаются вредному влиянию очистных работ, ведущихся в непосредственной близости от них. На устойчивость выработок также существенное влияние оказывают способ их проведения, тип конструкции и работоспособность возводимых в ней крепей и др. Однако решающим является способ защиты выработок от влияния очистных работ.

Подготавливающие выработки могут располагаться как непосредственно по разрабатываемому пласту, так и по пустым породам. При этом пластовое расположение допускается для одиночных несближенных тонких и средней мощности пластов, а также для таких же пластов в свитах в условиях отнесения этих пластов к неопасным по самовозгоранию, горным ударам, выбросам угля и газа и взрывам угольной пыли. Для мощных же пластов и свит сближенных пластов, как правило, подготавливающие выработки должны проводиться полевыми и располагаться в крепких породах почвы пласта на расстоянии не менее 10 и не более 40 м. При расстоянии менее 10 м сказывается влияние очистных работ, а при более 40 м получается большая длина соединительных выработок.

Охрана подготавливающих выработок при их расположении по пласту осуществляется следующими способами:

– массивом обрушенных и уплотненных пород.

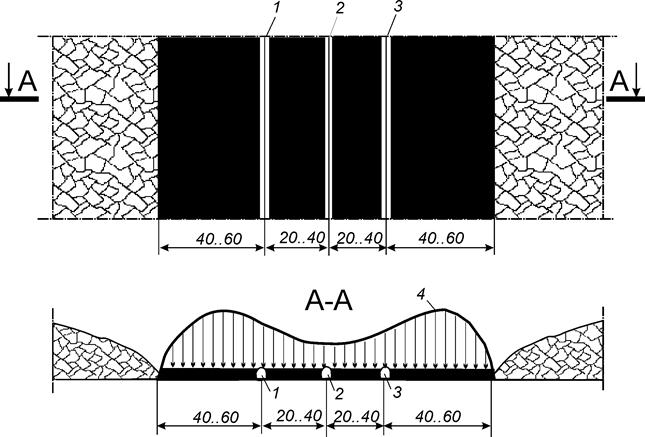

Охрана целиками угля применяется при проведении выработок узким забоем (рис. 18.1).

Рисунок 18.1 – Способ охраны пластовых подготавливающих выработок целиками угля

1 – вспомогательный бремсберг; 2 – транспортный бремсберг;

3 – вентиляционный ходок; 4 – эпюра горного давления

Размер (ширина) целика в первом приближении рассчитывается по формуле:

| lц ³ (1,1..1,2)lоп, | (18.1) |

где lоп – ширина зоны опорного давления очистного забоя, м.

| (18.2) |

где H – глубина расположения выработки, м; m – мощность пласта, м.

Основным преимуществом способа охраны целиками угля является его технологическая простота, благодаря которой он имеет довольно широкое применение при разработке пластов на небольшой глубине. Недостатки способа кроются в больших потерях угля в охранных целиках, которые из-за целого ряда трудностей выемки и затрат на восстановление и проведение выемочных выработок для их отработки практически редко извлекаются.

Условия применения способа: тонкие и средней мощности пласты с устойчивыми боковыми породами при небольшой глубине залегания. При залегании пласта в свите возникают дополнительные ограничения, указанные в п. 18.1.

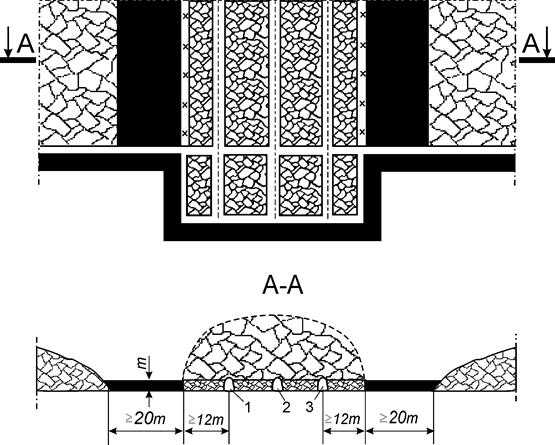

Сущность способа охраны двусторонними бутовыми полосами состоит в том, что подготавливающие выработки проводятся по пласту широким забоем, а получаемая от подрывки порода размещается в двусторонние раскоски, создавая охранные бутовые полосы (рис. 18.2).

Рисунок 18.2 – Способ охраны подготавливающих выработок бутовыми полосами

Ширина бутовых полос определяется из расчета размещения в них всей породы, получаемой от проведения выработки, но не должна быть менее 12m, где m — вынимаемая мощность пласта. Для предупреждения восстановления горного давления на закладочный массив в результате ведения очистных работ рекомендуется оставлять барьерные целики угля размером 20m, но не более 40 м. Если такие целики не оставлять, то бутовые полосы после восстановления горного давления будут работать как штампы, концентрируя большие опорные нагрузки, что отрицательно будет сказываться на устойчивости выработок.

Указанные рекомендации справедливы для случаев, когда отработка этажа (яруса) ведется прямым ходом, т. е. от барьерного целика к границам шахтного поля или панели. При отработке лав обратным ходом барьерные целики должны быть намного шире, что снижает эффективность данного способа.

Достоинства способа охраны двусторонними бутовыми полосами:

– порода от проведения выработок остается в шахте;

– сравнительно небольшие потери угля в барьерных целиках благодаря их сравнительно малым размерам;

– хорошие условия поддержания выработок даже в условиях слабых боковых пород пласта в связи с тем, что они находятся в разгруженной зоне.

Недостатки вышеуказанного способа:

– более сложное проведение выработок широким забоем по сравнению с проведением узким забоем, что ведет к удорожанию и снижению темпов их проведения; особенно большие сложности возникают в период строительства шахты;

– возможные утечки воздуха между воздухоподающими и вентиляционными выработками через недостаточно уплотненную в разгруженной зоне закладку. Этот недостаток относится к уклонному полю. В бремсберговых полях с восходящим проветриванием он отсутствует.

Условия применения способа охраны двусторонними бутовыми полосами — пологие пласты (в основном до 12°) мощностью до 1,0..1,2 м с пучащими почвами и кровлями не ниже средней устойчивости, поскольку при слабых кровлях возникают сложности с возведением бутовых полос. При проведении выработок по восстанию пласт может быть любой обводненности, по падению — не обводненным.

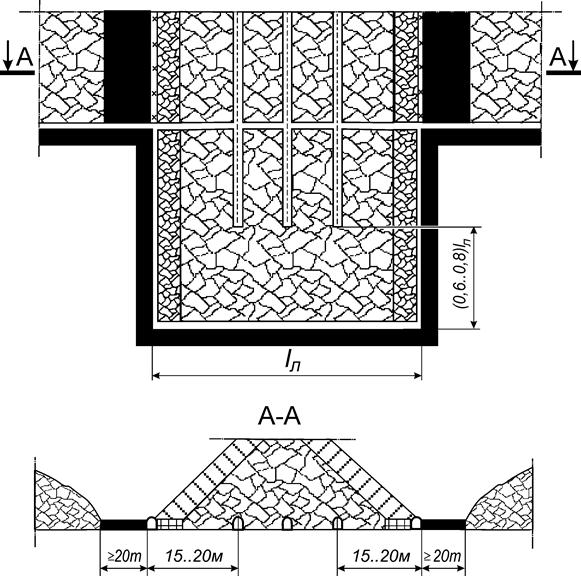

Сущность способа охраны выработок массивом обрушенных пород (рис. 18.3) заключается в том, что на участке расположения подготавливающих выработок производится предварительная отработка пласта, а после слёживания (уплотнения) пород по ним проводятся выработки, благодаря чему вблизи контура выработок отсутствуют концентраторы напряжений — целики угля, бутовые полосы, что и обеспечивает им хорошую устойчивость. Выработки располагаются в разгруженной зоне пород кровли пласта или с небольшой подрывкой пород почвы. Отставание забоев выработок от забоя лавы должно быть не менее 0,6..0,8 длины лавы. Как и в предыдущем способе, для сохранения разгруженной зоны должны оставляться барьерные целики таких же размеров как и при охране бутовыми полосами или определяться по формуле (18.1).

Рисунок 18.3 – Способ охраны подготавливающих выработок

расположением их в массиве обрушенных и уплотненных пород

Достоинства способа охраны выработок массивом обрушенных пород:

– повышается устойчивость выработок даже в тяжелых условиях залегания пластов в связи с отсутствием повышенных напряжений в окружающем их массиве;

– возрастают темпы проведения выработок комбайнами, поскольку нарушается природная монолитность породного массива.

Недостатки данного способа:

– сложность предварительной отработки пласта в период строительства шахты, когда осуществляется проведение подготавливающих выработок и отсутствует очистное оборудование и угольный комплекс на поверхности;

– ограниченность условий применения.

Условия применения способа охраны выработок массивом обрушенных пород — пологие пласты мощностью до 1,2..1,5 м со слеживающимися, как правило, породами непосредственной кровли (предел прочности на одноосное сжатие Rс

Источник

Способ защиты горных выработок

Изобретение относится к горному делу, в частности к способам крепления горных выработок, и может быть использовано при разработке полезных ископаемых подземным способом. Технический результат — повышение защиты кровли горных выработок, снижение материальных и трудовых затрат на крепление выработок. Способ защиты горных выработок включает бурение шпуров в кровле выработок с конусным уширением в устье каждого шпура, установку в них анкеров с хвостовиками, соединенными гибкими связями, натяжение связей с помощью анкеров. Шпуры располагаются в точках пересечения осей, параллельных бортам выработки и делящих ее по ширине В на шесть равных частей, и окружностей диаметром 0,4В, описанных из центров, расположенных в точках пересечения осей с четными порядковыми номерами и линиями, перпендикулярными бортам выработки, при этом расстояние между упомянутыми линиями выбирают равным 0,6В, хвостовики анкеров выполняют в виде петель, которые образуют при помощи сдвоенных анкеров, а в качестве гибких связей используют трос, при этом трос пропускают в петли, а его концы закрепляют в шпурах. 5 ил.

Изобретение относится к способам крепления и защиты горных выработок в подземных условиях.

Известен способ крепления горных пород, включающий бурение шпуров, установку в них анкеров, соединение их хвостовиков гибкими связями, натяжение связей с помощью анкеров и нанесение набрызг-бетона (cм. авт. св. N 929863, кл. МКИ E 21 D).

Недостатком способа является его трудоемкость, а также большой расход бетона, так как для заделывания гибких связей необходимо наносить толстый слой бетона.

Наиболее близким к предлагаемому способу по технической сущности и достигаемому эффекту является способ защиты горных выработок, включающий бурение шпуров с конусным уширением в устье каждого шпура, установку в них анкеров, соединение их хвостовиков гибкими связями, натяжение связей с помощью анкеров (см. авт. св. N 1064008, кл. МКИ E 21 D).

Недостатком указанного способа является недостаточная защита кровли выработок от динамического воздействия при выпуске горной массы, невозможность закрепления на каждом анкере более одной гибкой связи. Этот недостаток обусловливает дополнительные материальные и трудовые затраты, так как шпуры необходимо будет бурить по более мелкой сетке 0,5 х 0,5 м.

Единый технический результат предлагаемого решения — повышение защиты кровли горных выработок, снижение материальных и трудовых затрат на крепление горных выработок.

Единый технический результат достигается тем, что в известном способе защиты горных выработок, включающем бурение шпуров в кровле выработок с конусным уширением в устье каждого шпура, установку в них анкеров с хвостовиками, соединенными гибкими связями, натяжение связей с помощью анкеров, при этом шпуры располагают в точках пересечения осей, параллельных бортам выработки и делящих ее по ширине B на шесть равных частей и окружностей диаметром 0,4B, описанных из центров, расположенных в точках пересечения осей с четными порядковыми номерами и линиями, перпендикулярными бортам выработки. Расстояния между упомянутыми линиями выбирают равными 0,6B, хвостовики анкеров выполняют в виде петель, которые образуют при помощи сдвоенных анкеров, а в качестве гибких связей используют трос, причем трос пропускают в петли, а его концы закрепляют в шпурах, свободных от сдвоенных анкеров.

В результате применения указанного способа предполагается уменьшение количества буримых шпуров за счет возможности прохождения через узел крепления гибких связей большого количества последних (до 8), а также использования в качестве анкера того же элемента (например, троса), что и для гибких связей. Увеличение защиты кровли выработок от динамического воздействия при выпуске горной массы достигается расположением шпуров в точках пересечения осей, параллельных бортам выработки и делящих ее ширину B на шесть равных частей, и окружностей диаметром 0,4B, описанных из центров, расположенных в точках пересечения осей, имеющих четные порядковые номера, и линий, перпендикулярных бортам выработки, а расстояние между перпендикулярными бортам выработки линиями выбирается 0,6B, что позволяет располагать шпуры в вершинах правильных шестигранников, хорошо вписывающихся в кровлю выработки и равномерно распределяющих шпуры по площади. В отличие от квадратной сетки расположения шпуров расположение их в воронках шестигранников дает возможность в местах с наибольшими нарушениями сгустить сетку из гибких связей и в то же время уменьшить объем бурения шпуров.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг. 1 изображено поперечное сечение выработки; на фиг. 2 — расположение шпуров без гибких связей; на фиг. 3 — расположение шпуров с гибкими связями (стрелками показано направление установки гибких связей); на фиг. 4 — установка анкеров с хвостовиками, соединенными гибкими связями до их натяжения; на фиг. 5 — натяжение гибких связей с помощью анкеров.

Способ осуществляется следующим образом.

По выбранной схеме в кровле выработки бурятся шпуры 1, с конусным уширением в устье каждого шпура 1. Шпуры 1 располагаются в точках пересечения осей, параллельных бортам выработки и делящих ее по ширине B на шесть равных частей, и окружностей диаметром 0,4B, описанных из центров, расположенных в точках пересечения осей с четными порядковыми номерами и линиями, перпендикулярными бортам выработки, при этом расстояние между упомянутыми линиями выбирают равными 0,6B. В шпуры 1 вставляют сдвоенные анкеры 2 (выполненные, например, из троса), хвостовиками, соединенными гибкими связями 3 (например, отрезками троса, равными 1,8 длины шпура 1). Концы гибких связей 3 закрепляют в шпурах 1, свободных от сдвоенных анкеров 2. После указанных операций производят натяжение связей сдвоенными анкерами 2 с помощью продольного клина 4 переменного сечения, выполненного, например, в виде отрезка арматуры, длина которого равна 1,2 длины шпура 1. Продольный клин 4 подается с помощью перфоратора, причем диаметр клина 4 и диаметр троса сдвоенного анкера 2 должен на 15-20% превышать диаметр шпура.

Способ прошел экспериментальную проверку в блоке N 21 гор. + 325 м уч. Болотный шахты «Шерегешская» ОАО «Шерегешское РУ». В выпускных выработках была закреплена кровля над установками выпуска. В качестве гибких связей и сдвоенных анкеров использовалась прядь диаметром 17 мм/троса диаметром 50 мм б. у. со скипового подъема, а в качестве продольного клина переменного сечения — арматура диаметром 25 мм.

По сравнению с прототипом применение заявленного способа крепления горных выработок позволяет повысить защиту кровли выработок от динамического воздействия при выпуске горной массы из выемочных блоков, снизить материальные и трудовые затраты и обеспечить более качественное крепление выработок.

Способ защиты горных выработок, включающий бурение шпуров в кровле выработок с конусным уширением в устье каждого шпура, установку в них анкеров с хвостовиками, соединенными гибкими связями, натяжение связей с помощью анкеров, отличающийся тем, что шпуры располагают в точках пересечения осей, параллельных бортам выработки и делящих ее по ширине В на шесть равных частей, и окружностей диаметром 0,4В, описанных из центров, расположенных в точках пересечения осей с четными порядковыми номерами и линиями, перпендикулярными бортам выработки, при этом расстояние между упомянутыми линиями выбирают равными 0,6В, хвостовики анкеров выполняют в виде петель, которые образуют при помощи сдвоенных анкеров, а в качестве гибких связей используют трос, причем трос пропускают в петли, а его концы закрепляют в шпурах.

Источник