Фильтрование растворов лаборатории

Содержание

Сущность фильтрования

Сущность фильтрования состоит в том, что жидкость с находящимися в ней частицами твердого вещества пропускают через пористую перегородку. Имеющиеся в перегородке поры или отверстия настолько малы, что через них частицы твердого тела не проходят, жидкость же проходит легко. Эта перегородка, задерживающая твердые тела, называется фильтром.

Способность задерживать твердые частицы различной крупности и производительность фильтра, т. е. количество жидкости, которое может быть отделено через фильтр в единицу времени, находятся в прямой зависимости от величины пор. При фильтровании на фильтре откладывается осадок, который как бы уменьшает величину пор и вместе с тем сам играет роль фильтра, создавая плотный слой.

Одним из важнейших факторов, влияющих на фильтрование, является вязкость: чем вязкость раствора или жидкости выше, тем труднее их фильтровать.

При обычном фильтровании жидкость проходит через фильтр под давлением только небольшого столба жидкости, находящегося над фильтром.

Большое влияние на процесс фильтрования оказывает величина частиц твердого вещества, находящегося в жидкости. Если размер частиц превышает размер пор фильтра, фильтрование идет легко. Но по мере приближения размера частиц к размерам пор фильтра процесс фильтрования замедляется и может даже прекратиться совсем. Когда размер частиц твердого тела меньше размера пор, отфильтровать взвесь не удается.

Частицы коллоидных размеров (меньше 0,1 мкм, но больше 1 нм) совершенно невозможно отделить от жидкости обычным фильтрованием. В подобных случаях стремятся увеличить размер частиц, коагулировать их, что часто достигается путем кипячения. Многие коллоиды при высокой температуре образуют крупные хлопья, которые легко задерживаются фильтром.

Фильтрующие материалы

Фильтрующие материалы, применяемые в лабораторной практике, могут быть разделены на два класса:

Кроме того, фильтрующие материалы разделяются на:

К первому классу относится, например, кварцевый песок. Он может иметь различную величину зерен. От этого зависит как скорость фильтрования, так и достигаемый при этом эффект. Чем крупнее зерна песка, тем больше производительность фильтра и вместе с тем меньше его задерживающая способность; фильтр будет задерживать только более крупные частицы, мелкие же будут проходить через него, не задерживаясь.

Во многих случаях применяют пористые материалы.

Неорганические фильтрующие материалы особенно пригодны для жидких веществ и растворов, нагретых до температур, превышающих 1000 °С.

Наибольшим распространением в лаборатории пользуются фильтровальная бумага, целлюлозная масса, асбест, волокнистые материалы (ткани), смешанные фильтры, прессованное стекло, обожженная глина, фарфор и пр.

Выбор фильтрующего материала зависит как от требований к чистоте раствора, так и от его свойств.

Для фильтров нельзя применять такие материалы, на которые фильтруемая жидкость может оказать какое-либо действие. Так, щелочи, особенно концентрированные, нельзя фильтровать через фильтр из прессованного стекла и вообще материалов, содержащих двуокись кремния (кварцевый песок и др.), так как последняя будет растворяться в щелочи и загрязнять ее. Среди неорганических фильтрующих материалов имеются такие, которые пригодны для фильтрования очень агрессивных жидкостей даже при высокой температуре, например фильтры из глинозема, из окиси циркония, из окиси тория и др.

Фильтровальная бумага отличается от обычной тем, что она не проклеена, более чиста по составу и волокниста. Последнее обстоятельство и обусловливает ее фильтрующую способность.

Фильтровальную бумагу часто продают в пачках по 100 штук, уже нарезанную кругами различного диаметра (5,5; 7; 9; 11; 12,5 и 15 см), соответственно размеру воронок.

Ниже указывается, какого диаметра следует брать готовые круглые фильтры в зависимости от диаметра воронки:

| Верхний диаметр воронки, мм | 35 | 45 | 55 | 70 | 80 | 100 | 150 | 200 |

| Диаметр фильтра, мм | 55 | 70 | 90 | 110 | 125 | 150 | 240 | 320 |

Различают бумажные фильтры обычные и беззольные. На каждой пачке указывается масса золы фильтра. Если после запятой стоит четыре нуля, такая фильтровальная бумага считается беззольной. Например, если на пачке помечено, что «масса золы одного фильтра = 0,00007 г», считают, что фильтр беззольный, так как при взвешивании на аналитических весах такая масса золы не скажется на результатах взвешивания. Если же на пачке будет указано, что «масса золы одного фильтра = 0,0003 г» — это будет обычная фильтровальная бумага.

Готовые фильтры различают также по плотности фильтровальной бумаги. Это различие определяется по цвету бумажной ленты, которой оклеивают упаковку готовых фильтров. Приняты следующие условные обозначения:

- розовая (или черная) лента — быстрофильтрующие фильтры (диаметр пор

10 нм);

белая лента — бумага средней проницаемости (диаметр пор

3 нм);

синяя лента — «баритовые», плотные фильтры (диаметр пор

1—2,5 нм), предназначенные для фильтрования мелкозернистых осадков;

Сжигать фильтры вместе с осадком возможно только в том случае, если продукты горения бумаги и уголь не будут действовать на осадок

Изготовление фильтров

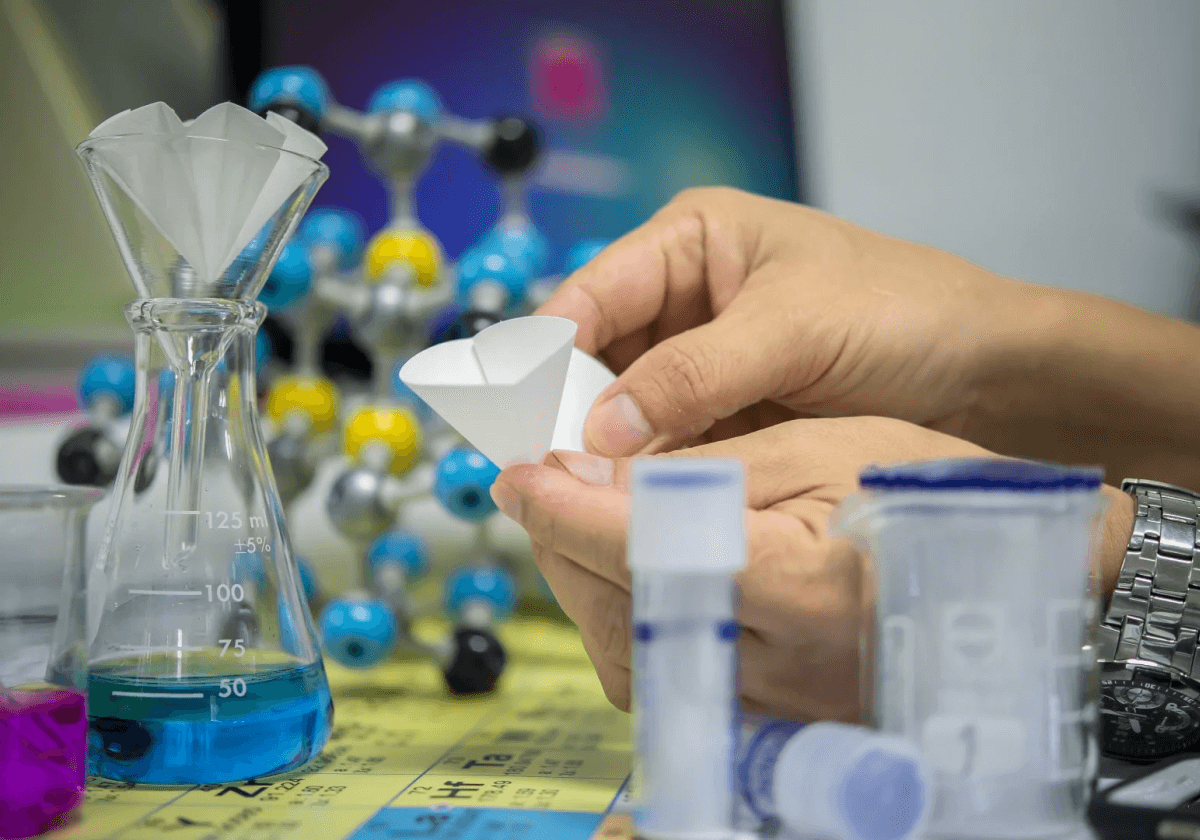

Фильтры из бумаги, употребляемые в лаборатории, бывают двух родов: простые и складчатые.

Для изготовления простого фильтра квадратный кусок фильтровальной бумаги определенного размера (в зависимости от величины осадка и размера воронки) складывают в четыре раза (рис. 1), затем обрезают ножницами.

Рис. 1. Порядок складывания простого фильтра.

Складчатый, или плоеный, фильтр (рис. 2) лучше простого в том отношении, что фильтрование с ним идет быстрее, так как фильтрующая поверхность фильтра вдвое больше, чем у простого фильтра.

Рис. 2 Порядок складывания складчатого фильтра

Края фильтра должны быть не рваными, а обрезанными. Полезно иметь металлические шаблоны, по которым вырезают фильтры.

Для того чтобы фильтр после фильтрования можно было легко раскрыть, у одного края его, у сгиба, отрывают маленький кусочек бумаги.

Фильтрование при обычном давлении

Этот способ фильтрования является наиболее простым и применяется очень часто. Для фильтрования по этому способу не требуется сложных приспособлений.

Необходимой принадлежностью при фильтровании является воронка, в нее кладут фильтр из фильтровальной бумаги, который перед тем, как наливать фильтруемый раствор, слегка смачивают чистым растворителем. Фильтр следует укладывать в воронку таким образом, чтобы край его не доходил до края воронки на 3—5 мм .

Условием быстрого фильтрования является наличие жидкости в трубке воронки. Для этого при смачивании наливают в воронку растворитель выше края фильтра, а затем указательным пальцем захватывают фильтр, приподнимают его немного и быстро опускают, при этом в трубке почти всегда образуется столб жидкости.

Если между фильтровальной бумагой и стенкой воронки образуется прослойка воздуха (воздушный карман), фильтрование будет затруднено. Для удаления воздушного кармана внутри воронки создают небольшое давление. Воронку накрывают смоченным по краям куском фильтровальной бумаги и перевернутой воронкой такого же диаметра, как и первая, через трубку верхней воронки вдувают воздух или ртом или при помощи рези новой груши. Иногда воронку закрывают ладонью и делают прижимающее движение, чем создают небольшое давление, обычно достаточное для того, чтобы устранить воздушный карман.

При аналитических работах, когда приходится отделять какой-нибудь осадок, бумажные фильтры делают небольшими, сообразуясь с количеством осадка, но не с количеством фильтруемой жидкости.

Необходимо помнить, что основная масса осадка должна заполнять фильтр не больше чем на 1/3 его высоты; только сравнительно тонкий слой осадка может подниматься по стенкам фильтра, но во всяком случае он должен находиться от его верха не меньше чем на 5 мм. При таком заполнении в фильтре остается достаточное пространство для воды, вводимой при промывке осадка.

При фильтровании прежде всего необходимо дать отстояться осадку в том сосуде, в котором он получен. После этого осторожно, не взмучивая осадок, сливают на фильтр отстоявшуюся жидкость. Удобнее всего это проводить при помощи стеклянной палочки.

Палочку прикладывают к стакану, в котором находится жидкость с осадком, длина свободного конца палочки должна быть не больше 6—7 см. Жидкости дают стекать по палочке, направляя поток ее не в середину фильтра, а немного в сторону, на стенку его, так, чтобы она попадала на ту часть фильтра, где находится тройной слой бумаги.

Когда основная масса жидкости будет пропущена через фильтр, осадок несколько раз промывают с применением декантации и затем переносят на фильтр.

На полноту перенесения осадка на фильтр нужно обратить самое серьезное внимание, так как большинство потерь при анализе объясняется неполным перенесением.

Промывание осадков

Промывание осадков можно проводить, применяя декантацию, на фильтре.

Промывание с применением декантации. Декантация — сливание жидкости с отстоявшегося осадка. Промывание с применением декантации заключается в том, что осадок, подлежащий промыванию, заливают дистиллированной, предпочтительно горячей водой или специально приготовленной промывной жидкостью, взбалтывают при помощи стеклянной палочки, затем дают отстояться. Просветлевшую жидкость, собравшуюся над осадком, осторожно сливают при помощи стеклянной палочки на фильтр в воронке, но так, чтобы осадок оставался в колбе или стакане.

Рис. 3. Сливание жидкости промывания осадков с применением декантации: а – колба и стакан для промывания осадков с применением декантации; б – сливание жидкости с осадка на фильтр.

К оставшемуся в сосуде осадку снова приливают промывную воду и проделывают все, как в первый раз. После третьего или четвертого промывания проверяют полноту отмывки. Для этого с кончика воронки из последней порции промывной воды берут несколько капель на часовое стекло или в пробирку и-проверяют, содержатся ли во взятой пробе отмываемые ионы. Если они присутствуют, повторяют промывку еще один-два раза. Когда отмываемые ионы не будут обнаруживаться, к осадку добавляют еще некоторое количество воды, взбалтывают его и, не давая отстояться, по палочке переводят на фильтр, через который сливали промывную жидкость. Эту операцию повторяют до тех пор, пока на фильтр не будет переведен весь осадок. В стакане или колбе не должны оставаться частицы осадка. Для полного перенесения осадка на фильтр внутреннюю поверхность сосуда, в котором промывали осадок с применением декантации, обтирают небольшим кусочком фильтровальной бумаги. Фильтровальную бумагу придерживают стеклянной палочкой, на один конец которой надет кусочек резиновой трубки. Прижимая бумагу этим концом, обтирают всю внутреннюю поверхность сосуда возможно тщательнее. Фильтровальную бумагу полезно смочить несколькими каплями дистиллированной воды. Затем палочку также тщательно обтирают этим же кусочком фильтровальной бумаги и промывают над воронкой из промывалки дистиллированной водой. Кусочек фильтра, использованный для обтирания сосуда и палочки, присоединяют к осадку. Такая операция бывает нужна только при аналитических работах, когда осадок нужен для количественного определения какого-либо вещества или элемента.

Путем декантации удается более полно отмыть осадок от маточного раствора, на фильтре же сделать это удается не всегда, так как осадок на нем легко слеживается, и промывная вода проходит не через всю массу осадка, а только, но промытым ею путям.

Несмотря на значительную затрату времени при отстаивании, скорость фильтрования промывной воды без осадка значительно большая, поэтому промывание осадка с применением декантации сокращает потребное для этой операции время.

Промывание на фильтре. Отфильтрованный осадок окончательно промывают на фильтре. Промывание продолжают до тех пор, пока в фильтрате не будет обнаруживаться то вещество, которое отмывают. Промывание нужно стремиться провести возможно малым количеством жидкости. Это необходимо потому, что абсолютно нерастворимых веществ нет и каждый раз при промывании свежей порцией жидкости часть осадка— правда, очень незначительная—переходит в раствор; разумеется, чем больше будет взято жидкости для промывания, тем больше будут потери и тем больше ошибка при анализе. Для промывания осадков горячей дистиллированной водой последнюю следует нагревать в колбе-промывалке. Прежде чем начать промывание, промывалку с горячей водой следует обязательно встряхнуть. Это необходимо сделать потому, что вода в промывалке может оказаться перегретой и при вдувании воздуха возможно внезапное вскипание и выброс кипятка через трубку.

При промывании осадка на фильтре придерживаются следующих правил:

1. Воду наливают на фильтр в таком количестве, чтобы она полностью покрывала осадок и не доходила до краев фильтра на 8—5 мм. Ни в коем случае не допускается наливать воду выше фильтра. Работа при этом может быть испорчена.

2. Каждую новую порцию воды выливают на фильтр не раньше, чем будет полностью профильтрована предыдущая. В противном случае промывание осадка сильно затягивается и для промывания требуется большое количество жидкости.

3. Во избежание разбрызгивания наливать воду на фильтр рекомендуется по палочке, так же как при перенесении осадка.

Источник

Очистка веществ

Некоторые химические реактивы для выполнения аналитических работ приходится в лаборатории подвергать очистке. Очистка производится фильтрованием, перегонкой, перекристаллизацией, экстракцией, методами хроматографии и ионофореза.

Фильтрование

Фильтрование проводят для отделения твердых частиц от жидкости, например нерастворимых примесей от раствора реактива. Фильтрование основано на пропускании смеси жидкости с твердой фазой через пористый фильтр, например через фильтровальную бумагу. Поры (отверстия) в бумаге настолько малы, что через них проходит только жидкость, а все твердые частицы остаются на фильтре. Как скорость фильтрования, так и степень очистки зависят от размеров пор фильтра. На скорость фильтрования оказывает большое влияние вязкость жидкости и ее температура. Горячие жидкости всегда фильтруются быстрее, чем холодные.

Для фильтрования применяют стеклянную воронку (см. рис 4), которую укрепляют в кольце штатива или в специальной дощечке с отверстием для фильтрования. Иногда для небольших воронок делают специальный стеклянный крючок, с помощью которого можно прикрепить воронку непосредственно к стакану.

Фильтровальная бумага в отличие от обычной не проклеена, более волокниста, однородна и чиста. Выпускаются также готовые круглые фильтры из обеззоленной бумаги.

Для изготовления фильтра квадратный листок фильтровальной бумаги складывают пополам, затем вчетверо и округляют внешние края ножницами. Отделяют один слой бумаги, образуя угол, и подгоняют фильтр к воронке. Края фильтра должны быть на 3-5 мм ниже края воронки. Пространственный угол воронки должен быть равен 60°, но иногда раструб воронки несколько отклоняется от 60° в большую или меньшую сторону, и тогда фильтр не прилегает плотно к стенкам воронки. В этом случае, несколько меняя угол перегиба фильтра в ту или другую сторону, плотно подгоняют фильтр к стенкам воронки. После подгонки фильтра к воронке его смачивают чистым растворителем, для водных растворов — водой и, поглаживая чистым пальцем, прижимают фильтр к стенкам воронки так, чтобы под ним не было пузырьков воздуха.

Фильтрование проходит довольно быстро, когда в трубке воронки образуется столбик жидкости. Если столбик жидкости в трубке не образовался, тогда в воронку наливают воду выше краев фильтра, затем пальцем немного приподнимают фильтр и опускают его, стекающая жидкость почти всегда образует столбик в трубке воронки. Для этой же цели иногда удлиняют стеклянную трубку воронки резиновой трубкой.

Жидкость для фильтрования сливают в воронку по стеклянной палочке, прислонив к ней носик стакана. Палочку держат над фильтром вертикально, не прислоняя к фильтру. Если в растворе имеется осадок, то нужно дать ему отстояться, профильтровать осторожно большую часть жидкости и только под конец вылить раствор вместе с осадком. Это делается для того, чтобы осадок не забивал пор фильтра в начале фильтрования и чтобы оно не длилось слишком долго.

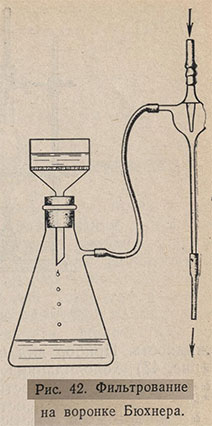

Для очистки растворов реактивов часто применяют плоеные (складчатые) фильтры, фильтрование через которые происходит гораздо быстрее. Плоеный фильтр делается также из квадратного листа фильтровальной бумаги. Сначала его складывают и обрезают как обычный фильтр (рис. 41). Затем отвертывают половину и правую четвертушку сгибают пополам внутрь, отгибают верхнюю восьмушку и складывают ее пополам, полученную шестнадцатую долю снова складывают пополам. По этой дольке (1/32 фильтра) складывают гармошкой весь фильтр. Готовый фильтр развертывают и вкладывают в воронку. Если фильтр большого размера, то он может прорваться во время фильтрования, для предотвращения этого в воронку вкладывают сначала небольшой обычный фильтр и плотно подгоняют к воронке. Необходимо также при складывании фильтра стремиться к тому, чтобы складки не подходили вплотную к центру фильтра.

Никогда не следует наливать жидкость до самого края фильтра. Конец трубки воронки нужно прислонить к стенке стакана для того, чтобы не было разбрызгивания фильтрата. Если фильтрат получился мутным, его фильтруют еще раз через тот же фильтр.

Концентрированные растворы кислот и щелочей, а также растворы перманганата фильтровать через бумагу нельзя, так как эти вещества разрушают ее. Их фильтруют обычно через стеклянную вату. Для этого вату обрабатывают сначала нагреванием с соляной кислотой, а затем хорошо промывают водой. Такую вату хранят в стакане с дистиллированной водой, а для фильтрования ее вкладывают в угол воронки. После конца фильтрования ее промывают водой и кладут в тот же стакан для хранения. Концентрированные растворы можно также фильтровать через стеклянные фильтрующие воронки с пористой пластинкой, применяя отсасывание.

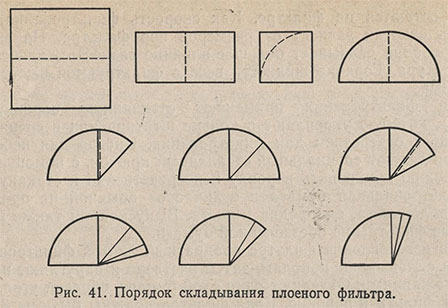

Для отфильтровывания большой массы твердого вещества от жидкости применяют фильтрование с отсасыванием. Для этого пользуются колбой Бунзена и воронкой Бюхнера (см. рис. 6 и 29). Воронка вставляется в отверстие резиновой пробки, подобранной к горлу колбы Бунзена — толстостенной конической колбы с отростком для отсасывания; на отросток надевается резиновая трубка от водоструйного насоса (рис. 42).

На перегородку воронки кладут два бумажных фильтра соответствующего диаметра, смачивают их дистиллированной водой и плотно прижимают к перегородке стараясь удались все пузырьки воздуха из-под фильтров. Открыв водоструйный насос, проверяют, хорошо ли приложены фильтры. Если фильтры лежат хорошо, то будет слышен спокойный шумящий звук. Если же имеется подсос воздуха, то слышится свистящий звук. В этом случае фильтры прижимают пальцем к сетчатой перегородке до тех пор, пока свист не сменится спокойным шумящим звуком.

Не закрывая водоструйного насоса, сразу же вливают в воронку фильтруемую жидкость (до половины высоты воронки) и периодически добавляют ее, не допуская оголения фильтров. В силу разрежения, создаваемого в колбе Бунзена, жидкость довольно быстро протекает через фильтры. Осадок обычно одновременно с жидкостью переносят на фильтры, хорошо размешав смесь стеклянной палочкой. Рыхлый осадок уплотняют в воронке плоской стеклянной пробкой от бутыли. Отсасывание продолжают до полного прекращения появления капель с носика воронки. Необходимо следить, чтобы колба не наполнялась фильтратом до самого отростка.

Для прекращения отсасывания отсоединяют от колбы Бунзена резиновую трубку, идущую от водоструйного насоса, а затем выключают насос. Если водоструйный насос начать закрывать сразу, не отсоединив от «сосалки», то вода из насоса может попасть в фильтрат вследствие уменьшения давления внутри насоса. Воронку вынимают из колбы, вещество вытряхивают на фильтровальную бумагу и сушат. Фильтрование с отсасыванием применяют при перекристаллизации веществ.

Иногда требуется фильтровать горячие растворы, чтобы они не остывали во время фильтрования. Для этого применяют воронки горячего фильтрования.

Перегонка

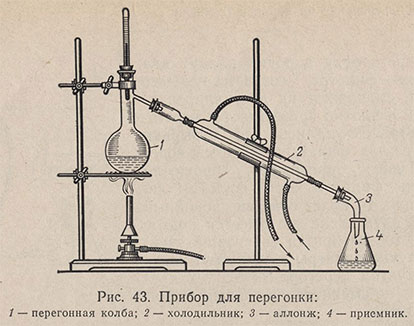

Перегонкой (дистилляцией) производят очистку жидких веществ (например, воды, соляной кислоты, спиртов, эфира) от нелетучих примесей. Перегонка основана на том, что жидкость при нагревании до определенной температуры, зависящей от состава жидкости и атмосферного давления, начинает кипеть — бурно переходить в газообразное состояние (пар). Если этот пар охладить, отводя по газоотводной трубке, то он превратится в жидкость. Прибор для перегонки состоит из перегонной колбы 1 (рис. 43), холодильника 2 и приемника 4. Все нелетучие примеси, находящиеся в жидкости в растворенном состоянии, остаются в перегонной колбе.

Для сборки аппарата для перегонки жидкости используют колбу Вюрца — круглодонную колбу с длинной шейкой, от которой отходит длинная узкая отводная трубка. Горло колбы Вюрца закрывают резиновой или корковой пробкой с термометром; пробка должна быть плотно подогнана к горлу колбы. Термометр помещают так, чтобы его резервуар со ртутью был напротив отверстия отводной трубки и не касался стенок горла колбы. Конец отводной трубки пропускают через подогнанную пробку в холодильник Либиха на 3-4 см. Это сочленение также должно быть герметичным. На другом конце холодильника укрепляют аллонж 3 (см. рис. 43) — стеклянную изогнутую трубку, насаживая ее широким концом на пробку, надетую на конец холодильника, который пропущен через пробку на 2-3 см. Суженный конец аллонжа опускается в приемник, которым может быть любая посуда (колба, склянка).

Иногда холодильник Либиха состоит из отдельных частей, не спаянных между собой: холодильной трубки и холодильной рубашки. Для сборки такого холодильника трубку пропускают в рубашку и скрепляют с нею посредством отрезков (колец) резиновой трубки. Резиновую трубку подбирают к муфтам рубашки и надевают на них, затем пропускают через них холодильную (газоотводную) трубку, хорошо смазав ее вазелином и все время поворачивая.

При включении холодильника всегда подсоединяют нижний конец его рубашки, который обращен к приемной колбе, к водопроводному крану резиновой трубкой. От верхнего конца делают отвод в сточную раковину. Нужно следить, чтобы рубашка холодильника всегда была заполнена водой.

Колбу Вюрца укрепляют в лапке штатива так, чтобы ее можно было нагревать. Лапка должна обхватывать горло колбы выше отводной трубки. Подсоединяют колбу к холодильнику, укрепленному на втором штативе. Осторожно вынимают пробку с термометром, вставляют в горло колбы воронку с трубкой, спускающейся ниже отверстия отводной трубки, и наливают в колбу на 2/3 ее объема жидкость, которую нужно перегонять. Помещают в колбу несколько стеклянных капилляров, запаянных с одного конца, чтобы обеспечить равномерное кипение жидкости. Недопустимо во время перегонки бурное вскипание жидкости, так как это может привести к попаданию капель в отводную трубку и к загрязнению дистиллята.

Закрыв колбу пробкой с термометром и проверив надежность сборки прибора, подают воду в холодильник и затем включают нагрев. Обогрев можно вести на газовой горелке через сетку, на водяной бане или другими средствами. После закипания жидкости обогрев уменьшают настолько, чтобы происходило равномерное кипение.

Никогда не следует выпаривать жидкость полностью, ее должно оставаться в перегонной колбе 10-15% от первоначально взятого объема. Для новой заправки колбы обогрев выключают, дают колбе несколько остыть, осторожно вынимают пробку с термометром и доливают жидкость через воронку. Время от времени остатки с загрязнениями следует удалять из перегонной колбы.

Изготовляют также перегонные аппараты целиком из стекла. Такой аппарат состоит из перегонной и приемной колб и холодильника на пришлифованных пробках. Для термометра в пробке перегонной колбы имеется специальный кармашек. Согнутый конец трубки холодильника перед шлифом к приемной колбе имеет отросток для отвода избытка газов.

Многие жидкости имеют свои характерные особенности, которые необходимо учитывать при перегонке. Поэтому прежде чем приступать к перегонке какого-либо вещества, нужно по руководству хорошо ознакомиться с особенностями ее проведения.

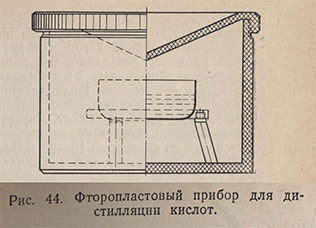

В некоторых случаях для перегонки применяют специальный прибор. Он представляет собой цилиндрический сосуд вместимостью 1л, снабженный навинчивающейся крышкой с внутренним конусом (рис. 44). Внутри цилиндра размещены треножник и чашка. Все детали сделаны из фторопласта-4.

Этот прибор используют, например, для получения особо чистой фтористоводородной кислоты для спектрального анализа кремния и его соединений.

В цилиндрический сосуд наливают 500-600 мл очищаемой фтористоводородной кислоты, добавляют 0,2 г спектрально чистого угольного порошка и тщательно перемешивают фторопластовым шпателем. На треножник ставят пустую чашку — приемник. Цилиндрический сосуд закрывают крышкой и помещают на кипящую водяную баню. Крышку сосуда с внешней стороны охлаждают сухим льдом (твердой CO2). Пары кислоты, охлаждаясь на конусообразной стороне крышки, конденсируются и стекают с вершины конуса в чашку. Перегонку ведут со скоростью 15-20 мл/ч. Первую фракцию и кубовой остаток (по 10% от загруженной кислоты) отбрасывают. Для анализа используют среднюю фракцию. Очищенную кислоту хранят во фторопластовом баллончике с хорошо завинчивающейся пробкой.

В описанном приборе кроме фтористоводородной кислоты можно перегонять соляную и азотную кислоты, а также очищать растворы аммиака, этиловый спирт, воду.

Перекристаллизация

Сущность перекристаллизации состоит в том, что очищаемое вещество растворяют в возможно малом объеме горячей воды, раствор отфильтровывают от нерастворимых примесей и фильтрат быстро охлаждают. Вследствие уменьшения растворимости при охлаждении часть вещества выделяется из раствора в виде кристаллов. Растворенные загрязняющие вещества, присутствующие в значительно меньших количествах, чем основное вещество, не выкристаллизовываются, а остаются в маточном растворе. Отделив кристаллы от маточного раствора фильтрованием, получают вещество в довольно чистом состоянии.

Иногда очистить вещество однократной перекристаллизацией не удается, тогда ее повторяют 2-3 раза. Перекристаллизацией нельзя очистить вещество от загрязнений, участвующих в построении кристаллической решетки очищаемого вещества, т.е. образующих с ним так называемые смешанные кристаллы.

Перекристаллизация щавелевой кислоты. Перекристаллизованную щавелевую кислоту состава H2C2O4-2H2O применяют для установки титра растворов перманганата калия KMnO4 или растворов щелочей NaOH или KOH.

Берут в стакан вместимостью 300 мл на лабораторных химических весах 100 г продажной щавелевой кислоты; затем отмеряют мерным цилиндром и наливают в стакан 150 мл горячей дистиллированной воды. Нагревают на газовой горелке (на асбестированной сетке) до полного растворения навески, перемешивая содержимое стакана стеклянной палочкой. На дне может остаться лишь незначительный белый аморфный нерастворимый остаток.

Горячий раствор весь сразу фильтруют через складчатый фильтр, вложенный в воронку с короткой трубкой. В длинной трубке воронки может произойти кристаллизация щавелевой кислоты, и трубка будет забита кристаллами. Во избежание кристаллизации во время фильтрования желательно пользоваться воронкой для горячего фильтрования. Фильтрат собирают в стакан, поставленный в кристаллизатор с холодной водой. После окончания фильтрования фильтрат хорошо перемешивают в течение 10 мин стеклянной палочкой.

Выделившиеся кристаллы отфильтровывают на воронке Бюхнера с отсасыванием. В воронку вкладывают два фильтра, смочив и плотно прижав их ко дну воронки, и включают водоструйный насос. Весь раствор вместе с кристаллами выливают в воронку. Остатки кристаллов очищают стеклянной палочкой со стенок стакана в воронку. Отсасывание ведут до тех пор, пока не прекратится появление капель на кончике трубки воронки, а кристаллы не приобретут снежно-белый цвет. После отсасывания сначала отсоединяют колбу от насоса, а затем закрывают кран водоструйного насоса.

Воронку вынимают из колбы и вытряхивают из нее кристаллы на сложенный вдвое лист фильтровальной бумаги. Стеклянной палочкой распределяют кристаллы ровным слоем, накрывают другим листом сложенным вдвое, и отжимают кристаллы между листами. Если бумага стала мокрой, берут новые листы и снова отжимают кристаллы до тех пор, пока бумага не перестанет увлажняться. Кристаллы «перебирают» стеклянной палочкой, и если они не пристают к ней или полностью отстают от нее при легком встряхивании, то высушивание считают законченным. Кристаллы оставляют на воздухе еще на полчаса, распределив их тонким слоем на листе фильтровальной бумаги, затем пересыпают в банку или бюкс с хорошей пробкой. Выход около 70 г.

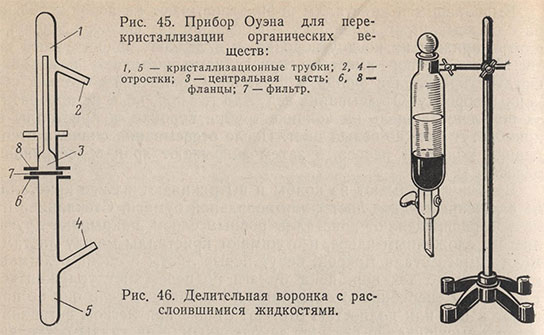

Оуэн предложил удобный прибор для перекристаллизации органических веществ для микроанализа (рис. 45). В таком приборе, но только большего размера, можно проводить перекристаллизацию небольших проб веществ для обычного анализа.

Прибор состоит из двух одинаковых кристаллизационных трубок 1 и 5 и центральной части 3. Герметичность соединений создается фланцами 6 и 8, сжатыми пружинным зажимом. Каждую часть изготовляют из стеклянной трубки диаметром 10 мм с припаянными обычными фланцами. Удобно иметь несколько кристаллизационных трубок 1 и 5. Фильтрование проводят через один или два плотных бумажных фильтра 7 диаметром 2 см. Для удаления влаги трубки предварительно хорошо просушивают. Сушку можно проводить продуванием теплого воздуха через отростки 2 или 4, поместив в них кусочки ваты для защиты от попадания атмосферной пыли.

Для отделения нерастворимых примесей в трубке 5 растворяют навеску твердого вещества в соответствующем растворителе, заполняя трубку на 1 см ниже выхода отростка 4. Трубку закрывают пробкой, закрепляют на штативе и подогревают до полного растворения навески. Затем прибор собирают, как показано на рис. 45, вставив между фланцами бумажный фильтр, осторожно переворачивают и фильтруют горячий раствор в трубку-приемник 1. Для ускорения фильтрования можно применять слабое отсасывание через отросток 2 или слабое давление через отросток 4.

Трубку-приемник 1, содержащую чистый фильтрат, используют для кристаллизации вещества путем охлаждения или выпаривания растворителя с отсасыванием. Для кристаллизации центральную часть с трубкой отъединяют и заменяют пробкой (фланец 8). После выделения кристаллов пробку вынимают, на фланцы накладывают бумажный фильтр, прикрепляют центральную часть (трубкой вверх) к другой приемной трубке 5. Затем прибор переворачивают и маточный раствор фильтруют с отсасыванием. Приемник 5 отделяют, фильтрат выливают в сборник, а трубку ополаскивают растворителем. Приемник снова присоединяют к центральной части и прибор переворачивают. Для промывки в трубку с кристаллами через отросток 4 вводят промывную жидкость и содержимое встряхивают. Прибор переворачивают и промывную жидкость отфильтровывают с отсасыванием. Промывку можно повторять много раз.

После промывки основная часть кристаллов оказывается на фильтре. Центральную часть прибора отделяют. Кристаллы вместе с фильтром стряхивают постукиванием на чистый лист фильтровальной бумаги. Кристаллы счищают на фильтр и с фильтром сушат в сушильном шкафу. Гигроскопические вещества высушивают прямо в трубке, при этом центральную часть снимают и заменяют стеклянной крышкой. Отсасывание проводят через трубку 4.

Экстракция

Слово экстракция означает извлечение. Очистка жидкостей экстракцией основана на различной растворимости отдельных веществ в разных растворителях. Очистку экстракцией проводят, взбалтывая раствор с несмешивающейся с водой жидкостью, в которой загрязнения растворяются лучше, чем в воде. Экстракцию проводят в делительной воронке (рис. 46).

Раствор, подвергающийся очистке, наливают не более чем до половины делительной воронки. Туда же добавляют подходящий растворитель, не смешивающийся с водой, в количестве не более половины взятого для очистки раствора. Закрыв делительную воронку и придерживая одной рукой пробку, а другой кран, плавным движением перевертывают воронку несколько раз вверх и вниз. Нельзя энергично взбалтывать содержимое воронки, так как при этом может образоваться устойчивая эмульсия, на расслаивание которой потребуется много времени. Перемешивание нужно вести 15-20 мин так, чтобы слои жидкости как бы скользили один по другому. Время от времени взбалтывание прекращают и в перевернутом состоянии (когда кран приподнят кверху) осторожно приоткрывают кран для выравнивания давления газов.

По окончании экстрагирования делительной воронке дают постоять в штативе до тех пор, пока не произойдет полное расслоение жидкостей и между ними не установится резкая граница. После этого открывают пробку, а затем, осторожно открывая кран, сливают нижний слой жидкости в стакан. Для уменьшения скорости вытекания жидкости под конец истечения кран слегка прикрывают. Затем кран закрывают и выливают оставшуюся жидкость через горло воронки в другой стакан. Для полноты очистки экстракцию повторяют несколько раз.

Очистка дитизона. Для фотометрического определения цинка готовят 0,02%-ный раствор очищенного дитизона в хлороформе. Для этого 0,2 г дитизона растворяют в 20 мл хлороформа и проводят очистку раствора экстракцией. Раствор помещают в делительную воронку вместимостью 600 мл, добавляют 200 мл 2%-ного (по объему) раствора аммиака и хорошо взбалтывают. Дитизон при этом переходит в аммиачный слой. Слой хлороформа отделяют и выбрасывают. Добавляют еще 5 мл хлороформа, снова перемешивают и сливают слой хлороформа. Промывку порциями по 5 мл хлороформа продолжают до тех пор, пока слой хлороформа не перестанет окрашиваться в красный цвет.

В воронку к аммиачному раствору дитизона приливают 50 мл хлороформа, 4 мл соляной кислоты (1:1) и по каплям избыток ее до кислой реакции, затем хорошо перемешивают. Дитизон переходит в хлороформ; раствор окрашивается в зеленый цвет. Слой хлороформа промывают два раза водой. Раствор дитизона сливают в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят хлороформом до метки и хорошо перемешивают.

Источник