- Способ образования нервной трубки у ланцетника

- Развитие ланцетника

- Способ образования нервной трубки у ланцетника

- Ланцетник. Развитие ланцетника.

- Ланцетник животное: строение скелета, кровеносная система, эмбриогенез

- Тип хордовые. Ланцетник

- Центральная нервная система ланцетника

- Пищеварительная система ланцетника

- Выделительная система ланцетника

- Строение кровеносной системы ланцетника

- Дыхательная система ланцетника

- Среда обитания и внешнее строение ланцетника

- Класс Ланцетники

- Мышцы ланцетника

- Пищеварительная система ланцетника

- Органы дыхания ланцетника

- Кровеносная система ланцетника

- Органы выделения ланцетника

- Нервная система ланцетника

- Ланцетник (по материалам энциклопедий)

- Образ жизни и общее строение

- Внутреннее строение ланцетника

- Хорда

- Мышцы

- Пищеварительная система

- Органы дыхания

- Кровеносная система

- Органы выделения

- Нервная система

- Органы чувств

- Размножение ланцетника

- Строение внутренних органов ланцетников

Способ образования нервной трубки у ланцетника

Развитие ланцетника

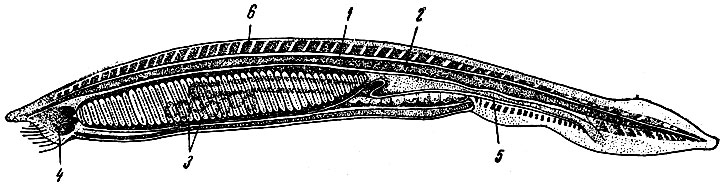

Позвоночные животные произошли от бесчерепных. Современным представителем подтипа бесчерепных является ланцетник (рис. 34). В развитии ланцетника мы видим наиболее простую схему зародышевого развития хордовых животных, которая в значительной степени усложнилась в процессе эволюции у позвоночных животных и особенно у человека.

Рис. 34. Ланцетник (общий вид). 1 — нервная трубка; 2 — хорда; 3 — жаберные щели; 4 — ротовое отверстие; 5 — кишка; 6 — мускулатура

Ланцетник — морское животное. Самка и самец выбрасывают половые клетки (яйца и сперматозоиды) непосредственно в воду, где и происходит оплодотворение и развитие зародыша.

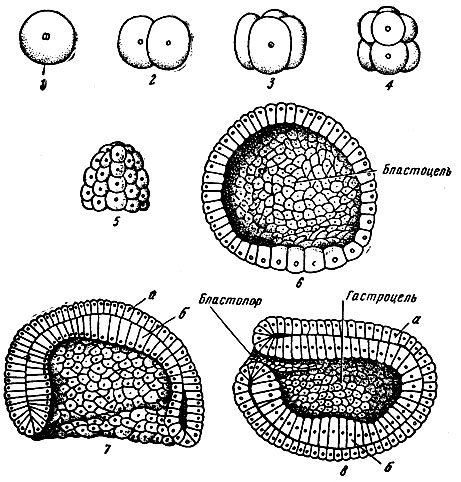

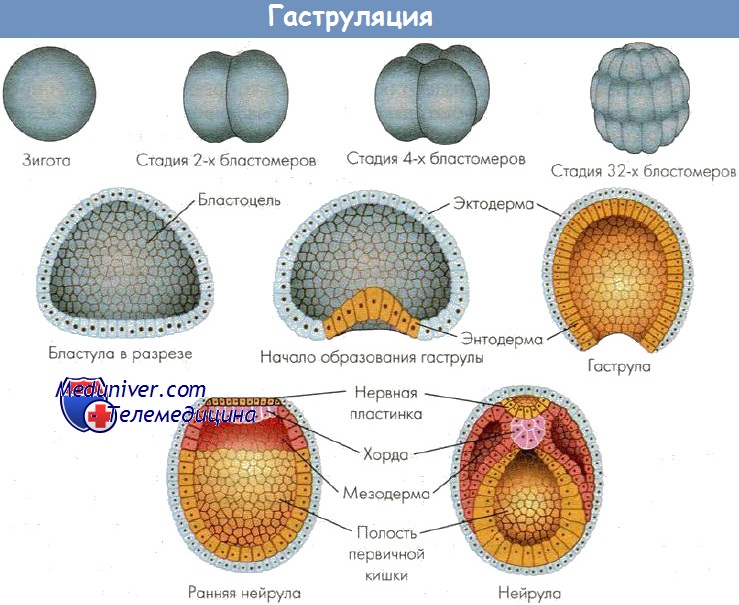

Вслед за оплодотворением зигота вступает в период дробления (рис. 35); количество бластомеров быстро увеличивается (2, 4, 8, 16 и т. д.).

Рис. 35. Развитие ланцетника (схема). Дробление и гаструляция. 1 — зигота; 2, 3, 4, 5 — стадии дробления; 6 — бластула; 7, 8 — гаструла; а — эктодерма; б — энтодерма

В процессе деления бластомеры постепенно отодвигаются от центра зародыша к периферии, образуя в центре все увеличивающуюся полость.

В связи с этим к концу периода дробления возникает типичная бластула, стенка которой образована одним слоем клеток (бластодерма), а полость ее (бластоцель) заполнена жидкостью. Следующий период (гаструляция) связан с инвагинацией, т. е. впячиванием одной (вегетативной) половины бластулы в другую (анимальную) * (рис. 35). В результате образуется гаструла ** , у которой имеется внутренний зародышевый листок (первичная энтодерма), гастроцель (полость первичной кишки) и бластопор (первичный рот).

* ( В яйце ланцетника в одной из его половин содержится больше желтка, чем в другой. В результате изучения развития зародышей установлено, что часть яйца, снабженная большим количеством желтка, при дроблении образует ту половину бластодермы, которая впячивается в периоде гаструляции и образует внутренний зародышевый листок — энтодерму. Известно, что из энтодермы образуется пищеварительная и другие системы так называемой растительной (вегетативной) жизни. Поэтому и часть яйца, содержащая большее количество желтка, и образующаяся из него в результате дробления часть бластулы называются вегетативными частями. Из противоположной части яйца и соответствующей части бластулы развиваются эктодерма и далее органы анимальной (животной) части, в частности нервная система и др. Поэтому эти части яйца и бластулы именуются анимальными.)

** ( Греч, gaster — желудок. Отсюда название «гаструла», чтобы подчеркнуть, что зародыш в этой стадии снабжен зачатком пищеварительной системы в виде первичной кишки.)

Бластоцель (первичная полость тела) в период инвагинации сохраняется некоторое время в виде узкой щели между наружным и внутренним зародышевыми листками, а затем исчезает. После сформирования гаструла начинает увеличиваться в длину; одновременно происходит концентрическое смыкание краев бластопора (первичного рта) * .

* ( Бластопор (первичный рот), соединяющий первичную кишку с внешней средой, у одних животных на последующих этапах развития остается в качестве ротового отверстия (первичноротые животные), а у других становится заднепроходным (анальным) отверстием (вторичноротые животные). В последнем случае ротовое отверстие образуется на противоположном конце. К первичноротым относятся черви, моллюски и членистоногие, к вторичноротым — иглокожие и хордовые, в частности ланцетник и позвоночные животные, включая человека.)

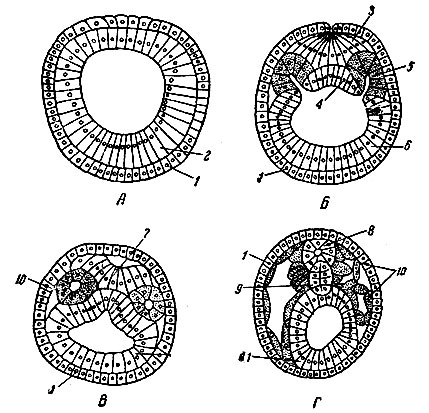

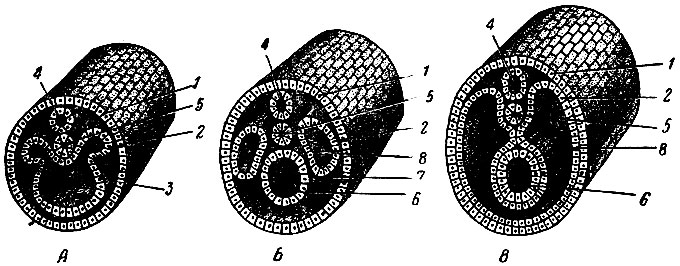

Окончание гаструляции совпадает с началом периода обособления основных зачатков органов и тканей (рис. 36). В это время утолщенный дорсальный участок первичной эктодермы превращается в нервную пластинку, из которой возникает, проходя через стадию нервного желобка, нервная трубка (рис. 36, 37). Нервная трубка является зачатком нервной системы.

Рис. 36. Развитие ланцетника. Формирование осевых органов (поперечные срезы через тела зародышей). А, Б, В, Г — этапы развития; 1 — эктодерма; 2 — энтодерма; 3 — нервная пластинка; 4 — хордальная пластинка; 5 — карманообразное выпячивание стенки первичной кишки (зачаток мезодермы); 6 — дно первичной кишки; 7 — нервный желобок; 8 — нервная трубка; 9 — хорда; 10 — мезодерма; 11 — кишечная трубка

Рис. 37. Поперечные срезы через тела зародышей (схема). А, Б, В — этапы развития; 1 — эктодерма; 2 — мезодерма; 3 — энтодерма; 4 — нервная трубка; 5 — хорда; 6 — кишечная трубка; 7 — первичная полость тела; 8 — вторичная полость тела

Другая часть наружного зародышевого листка при дальнейшем развитии замыкается над нервной трубкой и является зачатком кожного эпителия (эпидермиса).

Внутренний зародышевый листок претерпевает ряд изменений в клеточном составе, затем из него обособляются следующие образования: в области средней части его крыши — хордальная пластинка, из которой образуется зачаток хорды; в области латеральных частей крыши первичной кишки — карманообразные выпячивания, которые затем обособляются от стенки первичной кишки. Клеточный материал отшнуровавшихся карманообразных выпячиваний первичной кишки заполняет первичную полость тела (находящуюся между эктодермой и энтодермой) и представляет собой зачаток среднего зародышевого листка (мезодермы). В центре обособившегося участка оказывается отшнуровавшееся от полости первичной кишки пространство, являющееся вторичной полостью тела. Оставшаяся часть первичной энтодермы (дно первичной кишки) образует кишечную трубку, которая является зачатком вторичной (окончательной) кишки и из которой в дальнейшем возникает кишечный эпителий.

Таким образом, к концу гаструляции, в период обособления зачатков органов и тканей, нервная трубка оказывается расположенной на спинной стороне зародыша в срединном положении, а под ней последовательно расположены хорда и кишечная трубка. Окончательно выявляется билатеральная симметрия. Появляются мезодермальные карманы. Зачатки мезодермы с полостями внутри них врастают справа и слева в щель между кожной эктодермой и кишечной трубкой и соединяются под последней. В то же время мезодерма, вытянутая вдоль тела между кожной эктодермой, с одной стороны, хордой и кишечной трубкой, с другой стороны, разделяется на ряд отдельных участков (сегментов), расположенных по длине тела друг около друга. Сегментации подвергаются левый и правый мезодермальные карманы. Одновременно каждый мезодермальный мешок на всем протяжении делится на дорсальный участок (сомит) и вентральный участок (спланхнотом). Сомиты утрачивают полость, становятся плотными и служат исходным материалом для туловищной мускулатуры. Спланхнотомы сохраняют полость. Они остаются некоторое время отделенными друг от друга (в результате сегментации), а затем изолированные полости, заключенные в отдельных спланхнотомах, сливаются, так что образуется единая для всех сегментов тела целомическая полость (вторичная полость тела, целом). Материал стенок спланхнотомов является исходным материалом эпителиальной выстилки вторичной полости тела * .

* ( Вторичная полость тела (целом) возникает в толще среднего зародышевого листка. Из нее в процессе эмбрионального развития образуются различные полости. У человека таковыми являются, в частности, брюшинная и плевральные полости и полость перикарда. Первичная полость тела (бластоцель) исчезает в процессе гаструляции и образования мезодермы.)

Развитие личинки ланцетника заканчивается появлением ротового и анального отверстий, жаберных щелей, формированием органов и др.

Источник

Способ образования нервной трубки у ланцетника

Гаструляция — результат активного деления клеток, роста и направленных перемещений (миграций) клеточных потоков с формированием многослойного зародыша, или гаструлы, (возникновением послойно расположенных, отделенных друг от друга отчетливой щелью, зародышевых листков: наружного — эктодермы, среднего — мезодермы, внутреннего — энтодермы). Перемещение клеток происходит в строго определенной области зародыша — в области серого серпа. Последний был описан В. Ру в 1888 г. В оплодотворенном яйце амфибии серый серп выявляется как окрашенная область на стороне, противоположной проникновению спермия. В этом месте, как полагают, локализуются факторы, необходимые для гаструляции.

У разных представителей позвоночных гаструляция совершается несколькими основными способами: путем инвагинации (впячивания), иммиграции (перемещения части клеток внутрь зародыша), эпиболии (обрастания), деламинации (расщепления). Способы гаструляции зависят от типа яйцеклетки. При любом способе гаструляции в качестве ведущих сил выступают неравномерная пролиферация клеток в разных частях зародыша, уровень обменных процессов в клетках, расположенных в разных частях зародыша, активность амебоидных движений клеток, а также индуктивные факторы (белки, нуклеопротеиды, стероиды и др.). В результате гаструляции обособляются основные зачатки органов и тканей.

Следующим периодом эмбриогенеза является гисто- и органогенез — дифференцировка различных тканей и органов организма из материала зародышевых листков и эмбриональных зачатков.

В результате гаструляции возникает многослойный зародыш. Несмотря на различные способы гаструляции после выделения материала зародышевых листков по оси зародыша находится материал хорды, который подстилает нервную пластинку, слева и справа от хорды располагается материал мезодермы. Все это характеризует осевой комплекс зачатков. В дальнейшем происходит формирование зачатков органов, представляющих собой пространственно локализованные группы стволовых клеток — источников развития тканей. Закономерности дифференцировки клеточного материала зачатков можно проследить в эмбриогенезе наиболее изученных животных.

Ланцетник. Развитие ланцетника.

Классическим объектом эмбриологических исследований ланцентник, подробно изученный А.О. Ковалевским. Ланцетник является представителем класса хордовых животных подтипа бесчерепных, размером до 8 см и обитает на песчаном дне в теплых морях. Свое название получил из-за формы, напоминающей ланцет (хирургический инструмент с обоюдоострым лезвием, современный скальпель).

Яйцеклетка ланцетника олиго- и изолецитальная, размером 110 мкм, ядро располагается ближе к анимальному полюсу. Оплодотворение наружное. Дробление зиготы полное, почти равномерное, синхронное и заканчивается образованием бластулы. В результате чередования меридианальных и широтных борозд дробления формируется однослойная бластула с полостью, заполненной жидкостью — бластоцелем. Бластула сохраняет полярность, ее дно представляет собой вегетативную, а крыша — анимальную части; между ними находится краевая зона.

При гаструляции происходит впячивание вегетативной части бластулы в анимальную. Впячивание постепенно углубляется и, наконец, формируется двустенная чаша с широко зияющим отверстием, ведущим в новообразованную полость зародыша. Такой способ гаструляции называется инвагинацией. Так бластула превращается в гаструлу. В ней материал зародыша оказывается дифференцированным на наружный листок — эктодерму, и внутренний — энтодерму. Полость чаши именуется гастроцелем, или полостью первичной кишки, которая сообщается с внешней средой посредством бластопора, что соответствует заднепроходному отверстию. В бластопоре различают дорсальную, вентральную и две латеральных губы. В результате инвагинации центр тяжести зародыша смещается, и зародыш поворачивается бластопором кверху. Постепенно происходит смыкание краев бластопора и удлинение зародыша. Топография клеток в составе губ бластопора определяет развитие разных частей зародыша. При гаструляции из внутреннего листка гаструлы обособляются хорда и мезодерма, которые располагаются между экто- и энтодермой. Завершается гаструляция образованием осевого комплекса зачатков и дальше — обособлением зачатков органов. Хорда индуцирует развитие нервной трубки из материала дорсальной эктодермы. Эта часть эктодермы утолщается, образуется нервная пластинка (нейроэктодерма), которая прогибается по средней линии и превращается в желобок.

Края желобка постепенно смыкаются в нервную трубку. Оставшаяся часть эктодермы — кожная, срастается над нервной трубкой. Однако на самом переднем и заднем концах зародыша нервная трубка некоторое время сообщается с внешней средой с помощью двух отверстий — нейропоров. В последующем происходит разделение мезодермы на спинные сегменты — сомиты, количество которых нарастает от 15 пар до 60-65 пар у взрослого ланцетника. Часть латерально расположенной мезодермы не сегментируется и расщепляется на наружный (париетальный) и внутренний (висцеральный) листки спланхнотома. Эти листки растут между экто- и энтодермой и, достигнув середины на вентральной стороне зародыша под кишечной трубкой, срастаются, формируя единую вторичную полость — целом. На переднем конце зародыша возникает углубление (ротовая бухта), растущее по направлению к переднему отделу кишечной трубки. При контакте эктодермы ротовой бухты и слепого конца кишечной трубки происходит апоптоз клеток и возникает сообщение кишки с внешней средой. Аналогичный процесс протекает на заднем конце зародыша. По бокам головного отдела зародыша также возникает контакт кожной эктодермы и кишечной энтодермы. В месте этого контакта происходит прорыв. Так полость передней кишки сообщается с внешней средой (формируется жаберный аппарат). После этого зародыш выходит из яйцевой оболочки во внешнюю среду в виде личинки.

Методы маркирования для изучения процессов миграции бластомеров позволили выделить определенные области зародыша на ранних стадиях развития (зиготы — бластулы), которые позднее развиваются в зародышевые листки и эмбриональные зачатки органов и тканей. Эти области были названы презумптивными (предполагаемыми) участками, или зачатками.

Таким образом, на примере развития ланцетника можно наблюдать закономерное перемещение клеток и формирование зародышевых листков, осевого комплекса зачатков и обособление зачатков органов и тканей.

Источник

Ланцетник животное: строение скелета, кровеносная система, эмбриогенез

Тип хордовые. Ланцетник

Хордовые – многочисленная группа высокоорганизованных животных в двусторонней симметрией тела. Все они на разных стадиях своего развития имеют осевой скелет – хорду, плотный опорный тяж. Хорда сохраняется в течение всей жизни у низших хордовых, например, у ланцетника. У высших хордовых она имеется в основном у зародышей, а у взрослых животных сохраняется в виде остатков между заменившими ее костями позвоночника. Центральная нервная система представлена нервной трубкой, расположенной на спинной стороне тела. Кровеносная система замкнутая, сердце расположено на брюшной стороне тела. Дыхательная система (жаберные щели) тесно связана с передним отделом пищеварительной трубки – глоткой. Хордовые занимают все основные среды обитания. В настоящее время их насчитывается более 40 тыс. видов. Тип хордовых животных объединяет три крупные группы: подтип Бесчерепные, подтип Личиночно-хордовые и подтип Позвоночные.

Ланцетник – низшее хордовое животное.

Обитает в тропических морях. В нашей стране их можно обнаружить в Черном море. По внешнему виду ланцетник похож на небольшую рыбку (длиной 4–8 см). Вдоль его спины тянется низкий спинной плавник, который переходит в хвостовой, имеющий форму хирургического инструмента (ланцета), отсюда и название животного. У ланцетника нет обособленной головы, головного мозга и скелета головы – черепа. Внутренний скелет представлен хордой. Хорда представляет плотный упругий стержень, состоящий из особых тесно прилегающих друг к другу клеток, выполняет роль внутреннего скелета. Мышцы расположены по сторонам от хорды, это позволяет совершать однообразные, примитивные движения – сгибать и разгибать тело.

Пищеварительная система состоит из ротового отверстия, окруженного щупальцами; глотки и кишечника, заканчивается анальным отверстием. Органы дыхания жабры, жаберные щели расположены по бокам глотки. Кровеносная система замкнутая, образует один круг кровообращения; сердце заменяет пульсирующая брюшная аорта, от нее кровь идет к жаберным щелям, насыщается кислородом и по спинной аорте идет к органам; кровь бесцветна. Органы выделения нефридии, располагаются вдоль глотки и открываются в околожаберную полость. Над хордой расположена нервная трубка, состоящая из нервных клеток, на всем протяжении имеет одинаковое строение; головного мозга нет.

Большую часть времени ланцетник проводит, зарывшись в песок и выставив наружу передний конец тела, на котором находится рот. Является звеном в цепи питания морских организмов.

Питаются ланцетники в основном одноклеточными животными и водорослями. Ланцетники обычно избегают яркого освещения и наиболее активны в ночное время. Весной, летом и в начале осени взрослые особи после захода солнца выметывают в воду мелкие икринки и сперматозоиды.

Личинки, развившиеся из оплодотворенной икры, живут около трех месяцев в толще воды. Численность ланцетников в ряде мест их обитания большая, до 300 особей на 1м2 дна. В некоторых странах Юго-Восточной Азии развит промысел этих животных. Местные жители употребляют их в пищу, в вареном, жареном и сушеном виде. К настоящему времени известно около 30 видов ланцетников. Все они относятся к единственному в подтипе бесчерепных классу ланцетников.

Центральная нервная система ланцетника

Центральной нервной системой (ЦНС) ланцетников является нервная трубка, лежащая над хордой с узкой полостью внутри — невроцелью. Передний конец нервной трубки короче хорды, эта особенность и дала название подтипу — головохордовые.

Головной и спинной мозг внешне не дифференцированы, но головная и спинная части нервной трубки имеют отличное строение и выполняют разные функции.

Головной конец нервной трубки, длиной примерно в два мышечных сегмента, отвечает за регулирование рефлекторной деятельности. Разрушение этого участка вызывает нарушение координации. Нервоцель в этом отделе немного расширяется. Это расширение считается зачатком, или рудиментом, мозгового желудочка (мозгового пузырька).

У личинок ланцетников эта полость отверстием (невропором) связана с органом обоняния, лежащим на поверхности тела — ямкой Келликера, и не сообщается с окружающей средой. От мозгового пузырька отходят две пары чувствующих головных нервов, отвечающих за иннервацию головного конца тела. Наблюдаемы скопления особых ганглионарных клеток (мультиполярных нейронов), а в передней части нервной трубки расположен непарный глаз, пигментное пятно, функция которого до сих пор не выяснена, возможно, что это остаток органа равновесия.

От спинного конца нервной трубки отходят по две пары (правая и левая) спинномозговых нервов: спинных в передней части каждого сегмента и брюшных в его задней части.

Брюшной двигательный нерв, с основанием в несколько корешков, ветвится в миомере. Двигательно-чувствующий спинной нерв начинается одним корешком и включает в себя чувствующие волокна (преимущественно в коже) и двигательные (в тканях мускулатуры). Здесь отличие ланцетников (как и всех бесчерепных) от высших хордовых животных заключается в том, что спинные и брюшные корешки не объединены в единый нерв. Положение нервов тождественно расположению правых и левых миомеров, то есть они тоже характерно сдвинуты.

Правую и левую стороны каждого сегмента нервной трубки связывают нервные клетки, образующие рефлекторные дуги и нейроны.

Так как в головном отделе нервной трубки присутствуют рудименты, можно предположить, что ЦНС современного ланцетника примитивнее чем у его предков, это можно связать с более подвижным образом жизни последних.

Органы чувств ланцетника примитивны.

Тактильные ощущения воспринимаются нервными окончаниями всего эпидермиса, особенно ротовыми щупальцами.

Химические раздражения воспринимаются инкапсулированными нервными клетками, которые также находятся в коже и выстилают ямку Келликера. В нервной трубке, главным образом в области её полости, расположены светочувствительные клетки с вогнутыми пигментными клетками — глазки Гессе.

Полупрозрачные покровы животного свободно пропускают световые лучи, которые улавливают глазки Гессе. Они же работают как фотореле, регистрируя положение тела ланцетника в субстрате.

Пищеварительная система ланцетника

На нижней части головного конца располагаются ротовые щупальца и предротовая воронка, ведущая в небольшое ротовое отверстие. Оно окружено мускулистой кольцевой перепонкой — парусом.

Парус выполняет функцию перегородки между ротовым отверстием и обширной глоткой. Лицевую часть паруса покрывают тонкие лентовидные выросты мерцательного органа, задняя часть имеет короткие щупальца, направленные в полость глотки; они и являются препятствием для крупных пищевых частиц.

Глотка у ланцетников занимает до трети длины тела и пронизана жаберными щелями количеством свыше 100 пар. Жаберные щели отделяются межжаберными перегородками с реснитчатым эпителием и ведут в окологлоточную, или атриальную полость, а не прямо наружу.(Жаберные щели снаружи не видны, они покрыты защитными кожными складками.)

Атриальная полость окружает глотку по бокам и внизу и имеет открывающееся наружу отверстие — атриопор.

В виде слепого замкнутого выроста атриальная полость немного протягивается за атриопор.

Движения выростов мерцательного органа и колебания ресничек, покрывающих межжаберные перегородки, направляют медленный и безостановочный ток воды в глотку. Далее вода проходит через жаберные щели в околожаберную полость, а оттуда выводится через атриопор.

Глотка имеет две борозды, выстланные ресничным и железистым эпителием.

Поджаберная борозда (поджаберный желобок, эндостиль) проходит по нижней части глотки, наджаберная борозда (наджаберный желобок) — по спинной стороне глотки.

Они связаны двумя полосками ресничного эпителия, которые проходят по боковым внутренним поверхностям глотки в ее передней части. Клетки эндостиля выделяют слизь, которая под действием мерцания ресничек гонится к переднему концу глотки — навстречу потоку воды. По пути обволакивается и захватывается попавшая в глотку пища. После этого склеенные слизью комочки пищи по двум полукольцевым бороздкам перемещаются в наджаберную борозду, по которой они гонятся назад, к начальному отделу кишки (кишечника).

Слизь, в которую была закутана пища, стекает по бокам глотки и образует на жаберных щелях слизистую мембрану, пропускающую наружу воду.

Резко сужаясь, глотка переходит в короткую, без изгибов кишку, которая заканчивается анальным отверстием.

В месте перехода глотки в кишку располагается слепой пальцевидный печёночный вырост, выделяющий пищеварительные ферменты. Он находится с правой стороны глотки и направлен к головному концу ланцетника. Пищеварение происходит и в полости печёночного выроста и во всём кишечнике.

Выделительная система ланцетника

Выделительную систему ланцетников сравнивают с нефридиальной системой кольчатых и плоских червей.

Она представляет собой нечто среднее между протонефридиальной и метанефридиальной системой.

Около 100 пар нефридиев метамерно расположенных над полостью глотки. Они имеют вид короткой, круто изогнутой трубки, открывающейся отверстием в атриальную полость.

Почти всей остальной частью нефридии входят в целом (надглоточные каналы). Эта часть трубки имеет нефростомы — немногочисленные отверстия, замкнутые группой соленоцитов, специализорованных клеток с «мерцательным пламенем» — постоянно работающим жгутиком. К стенкам трубки нефридия прилегают капиллярные клубочки, через стенки которых продукты обмена попадают в целом.

Из целома продукты распада проникают в соленоцит, а оттуда — в просвет нефридиальной трубки, по которой они движутся при помощи биения жгутиков соленоцитов и клеток мерцательного эпителия, выстилающих трубку.

Оттуда, через отверстие нефридия, отходы попадают в околожаберную полость и выводятся из тела ланцетника.

Кроме сериально расположенных в каждом метамере нефридиев, у ланцетника имеется непарный (левый) нефридий Гатчека, который первым появляется в онтогенезе. По своему строению он напоминает остальные нефридии.

В течение десятилетий оставалось невыясненным происхождение протонефридиев ланцетника.

Старые авторы (Гудрич и др.) склонялись к мнению об их эктодермальном происхождении (так, Гудрич описал их развитие из одноклеточных зачатков, которые, по его мнению, принадлежали к эктомезодерме).

Таким образом, предполагалось, что нефридии ланцетника не гомологичны мезодермальным нефронам (почкам) позвоночных. В последнее время накапливаются молекулярно-биологические данные, подкрепляющие мезодермальное происхождение нефридиев ланцетника.

Строение кровеносной системы ланцетника

Схема кровообращения ланцетника: сонные артерии, выносящие жаберные артерии, корни спинной аорты, кювьеровы протоки, спинная аорта, передние кардинальные вены, приносящие жаберные артерии, брюшная аорта, воротная система печёночного выроста, венозный синус, печёночная вена, задние кардинальные вены, подкишечная вена, хвостовая вена.

Кровеносная система замкнута и отграничена от окружающих органов стенками кровеносных сосудов.

Под глоткой располагается брюшная аорта (aorta ventralis) — крупный сосуд, стенки которого постоянно пульсируют и перегоняет кровь, таким образом заменяя сердце.

Пульсация происходит посредством медленного, нескоординированного сокращения миоэпителиального слоя рядом расположенных целомических полостей. По брюшной аорте венозная кровь движется к головному концу тела. Через тонкие покровы сотен жаберных артерий (выносящих), отходящих по числу межжаберных перегородок от брюшной аорты, происходит поглощение кровью растворённого в воде кислорода. Основания жаберных артерий — луковички — также имеют способность к пульсации.

Жаберные артерии впадают в парные (правый и левый) корни спинной аорты (aorta dorsalis), которая находится у заднего края глотки, и тянется под хордой до конца хвоста. Передний конец тела снабжается кровью двумя короткими веточками парных корней спинной аорты (aorta dorsalis) — сонными артериями.

По ответвляющимся от дорсальной аорты артериям кровь поступает во все части тела. Так представлена артериальная система кровообращения ланцетников.

Пройдя по капиллярной системе, от стенок кишечника венозная кровь собирается в непарную подкишечную вену, идущую в виде печёночной вены к печёночному выросту. В нём кровь вновь рассыпается на капилляры — формируется воротная система печени.

Капилляры печёночного выроста вновь сливаются в короткую печёночную вену, впадающую в небольшое расширение — венозный синус. Из обоих концов тела кровь собирается в парные передние и задние кардинальные вены. С каждой стороны они сливаются и образуют правый и левый кювьеровы протоки (общие кардинальные вены), впадающие в венозный синус, который является началом брюшной аорты.

Из этого следует, что у ланцетников один круг кровообращения. Их кровь бесцветна и не содержит дыхательных пигментов. Насыщенность кислородом крови в артериях и венах сходна — небольшие размеры животных и однослойная кожа позволяют насыщать кровь кислородом не столько через жаберные артерии, но всеми поверхностными сосудами тела.

Дыхательная система ланцетника

Дыхательная система характеризуется тем, что специализированных органов нет. Газообмен производится через всю поверхность тела.

Анатомический коэффициент диффузии, по результатам исследования в работе Анке Шмитц, Мая Геммеля и Стивена Ф.

Пэрри, является наивысшим в выстилке атриальной полости и коже, покрывающей сегментарные мышцы Процент диффузионной способности поверхностей вокруг целомических полостей (76%) соответствует гипотезе, согласно которой целом может функционировать как циркуляторная система дыхательных газов.

Диффузионная способность мускулатуры ланцетника (23%), указывает на то, что миомеры, возможно, самостоятельно поглощают кислород. Исследование показало, что в процессе дыхания кровеносные сосуды жаберных щелей не играют значительной роли (1%).

Значение кровеносной системы для газообмена также представляется спорной из-за ряда причин: у ланцетников отсутствует сердце (пульсирующие сосуды сокращаются нескоординировано), нет эндотелия, эритроцитов и дыхательных пигментов.

Поэтому, у ланцетников в процессе газообмена играет важную роль именно диффузия.

Целомические полости ланцетника довольно обширны, а их стенки содержат сокращающиеся миоэпителиальные клетки. К тому же мышцы и целомические полости примыкают к внутренней и внешней поверхостям тела ланцетника — эпителиальному слою атриальной полости и коже. Такое расположение идеально подходит для прямого газообмена.

Таким образом, вполне возможно, что основной циркуляторной системой, преносящей кислород и углекислый газ, является целомическая система.

Среда обитания и внешнее строение ланцетника

Во многих морях тропической и умеренной зон, в том числе и в Черном море, на небольшой глубине в местах с чистым песчаным дном живут маленькие (длиной 4-8 см) полупрозрачные животные — ланцетники.

Уплощенное с боков розоватое тело ланцетника заострено на переднем и заднем концах. Хвостовой отдел обрамлен кожной складкой — хвостовым плавником, напоминающим по форме обоюдоострый хирургический инструмент — ланцет (отсюда название — ланцетник). Большую часть времени ланцетник проводит зарывшись в песок и выставив наружу передний конец тела, на котором находится рот, окруженный 10-20 парами щупалец. Будучи потревоженным, ланцетник переплывает на небольшое расстояние и снова зарывается в грунт.

Рисунок: внутреннее строение ланцетника

Вдоль спинной стороны тела ланцетника тянется хорда — плотный упругий стержень, состоящий из особых тесно прилегающих друг к другу клеток. Хорда выполняет роль внутреннего скелета. Она служит опорой внутренним органам и придает телу ланцетника известную упругость, что имеет большое значение при зарывании в грунт.

У ланцетника хорда сохраняется в течение всей жизни.

Ланцетники лишены черепа, так как у них нет головного мозга. Поэтому их относят к группе бесчерепных. Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие обладают хордой только в личиночном состоянии или во время зародышевого развития.

Класс Ланцетники

У взрослых она заменяется хрящевым (хрящевые рыбы) или костным позвоночником, состоящим из отдельных позвонков. Поэтому таких животных объединяют в группу позвоночных.

Мышцы ланцетника

Мышцы ланцетника в виде двух лент расположены по сторонам от хорды.

Ланцетник может совершать довольно однообразные движения. Изгибая тело то в одну, то в другую сторону, он плавает и зарывается в грунт.

Пищеварительная система ланцетника

На переднем конце тела находится окруженное предротовой воронкой со щупальцами ротовое отверстие.

С током воды мелкие планктонные организмы или пищевые частицы через рот попадают в обширную глотку, прилипают к ее внутренней поверхности, склеиваются слизью в комочки и направляются в кишечник, где перевариваются. Вода проходит через жаберные щели в стенке глотки. Непереваренные остатки пищи удаляются наружу через анальное отверстие на брюшке у начала хвостового плавника.

Органы дыхания ланцетника

Органы дыхания ланцетника — это жабры, с помощью которых он дышит растворенным в воде кислородом.

Дыхание осуществляется одновременно с питанием. По бокам глотка прорезана множеством отверстий — жаберными щелями. Ткани глотки вокруг жаберных щелей окружены сетью капилляров, в которых совершается газообмен крови и воды. Из воды в кровь переходит кислород, а из крови в воду — углекислый газ. Снаружи жаберные щели не видны, так как они прикрыты кожными складками, защищающими их от попадания песчинок.

Кровеносная система ланцетника

Кровеносная система замкнутая и состоит из двух главных кровеносных сосудов — спинного и брюшного.

По брюшному сосуду кровь, насыщенная углекислым газом, течет вперед к жаберным капиллярам. Здесь она отдает углекислый газ, обогащается кислородом и оттекает по брюшному сосуду. Сердца у ланцетника нет, кровь движется по системе благодаря сокращениям стенок нескольких кровеносных сосудов.

Органы выделения ланцетника

Органы выделения ланцетника имеют такое же строение, как у кольчатых червей, но они расположены вдоль глотки и открываются в околожаберную полость.

Нервная система ланцетника

Нервная система представлена нервной трубкой, тянущейся вдоль спинной стороны над хордой.

Нервная трубка, состоящая из нервных клеток, на всем своем протяжении имеет одинаковое строение. Головного мозга нет.

От нервной трубки отходят многочисленные нервы к внутренним органам и поверхности тела, воспринимающие химические и механические раздражения. У ланцетника очень слабо развиты органы чувств, нет органов слуха и зрения. Роль органов зрения выполняют светочувствительные клетки, разбросанные равномерно по всей длине нервной трубки и способные лишь отличить свет от тьмы.

Почувствовав свет, ланцетник зарывается в песок. На теле ланцетника имеются также осязательные клетки.

Подробно изучая развитие и строение ланцетника, академик Александр Онуфриевич Ковалевский установил, что по многим признакам (наличие хорды, строение и расположение нервной системы) ланцетник — настоящее хордовое животное.

В то же время ланцетник по многим признакам сходен с кольчатыми червями: у него почти такое же строение органов выделения, нет сердца и головного мозга. Изучение его строения помогает ученым выяснить происхождение всех хордовых, к которым относится и сам человек.

Ланцетник (по материалам энциклопедий)

| Царство | Животные |

| Подцарство | Многоклеточные |

| Тип | Хордовые |

| Подтип | Бесчерепные |

Образ жизни и общее строение

Ланцетник— полупрозрачное тепловодное животное длиной 4-8 см.

Живёт преимущественно на песчаных участках дна на глубинах 10-30 метров в Чёрном море, Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Животное зарывается в песчаный грунт, выставив наружу переднюю часть тела. Тело ланцетовидное, сжатое с боков, вдоль него проходит кожная плавниковая складка, в которой различают спинной, хвостовой и подхвостовой (анальный) отделы.

Внутреннее строение ланцетника

Хорда

Хорда тянется от переднего до заднего конца тела, и выполняет роль внутреннего скелета (опора внутренним органам).

Мышцы

К хорде прилегает 50-80 мышечных сегментов из поперечнополосатых мышц.

Благодаря их сокращению тело изгибается в горизонтальной плоскости.

Пищеварительная система

На переднем конце тела находится предротовая воронка с венчиком щупалец.

В ней находится ротовое отверстие, ведущее в большую глотку, стенки которой прорезаны многочисленными (свыше 100) жаберными щелями. Последние открываются в особую околожаберную полость, соединяющуюся с внешней средой с помощью непарного выходного отверстия. Внутри глотка покрыта реснитчатыми клетками. Благодаря движению ресничек через рот в глотку постоянно поступает вода, которая далее проходит через жаберные щели в околожаберную полость и через выходное отверстие наружу.

Вместе с водой в глотку попадают водоросли, простейшие и другие микроскопические организмы.

Пищевые частички оседают на покрытых слизью реснитчатых клетках, затем поступают в задний отдел глотки и кишечник. От начальной части кишечника отходит печёночный вырост, клетки его стенок выделяют пищеварительные ферменты.

Переваривание пищи происходит в полости печёночного выроста и в кишечнике. Непереваренные остатки выбрасываются через анальное отверстие.

Органы дыхания

Дыхание осуществляется одновременно с питанием.

По бокам глотка прорезана множеством отверстий— жаберными щелями. Ткани глотки вокруг жаберных щелей окружены сетью капилляров, в которых совершается газообмен крови и воды. Из воды в кровь переходит кислород, а из крови в воду — углекислый газ.

Газообмен происходит в жаберных щелях (через стенки жаберных артерий) и во всех поверхностных сосудах тела.

Снаружи жаберные щели не видны, так как они покрыты кожными складками, защищающими их от попадания песчинок.

Кровеносная система

Кровеносная система замкнутая, сердце не развито, его функции выполняет пульсирующий брюшной сосуд, от которого отходит более сотни жаберных артерий.

Органы выделения

Органы выделения представляют собой выделительные трубочки, которые одним концом открываются в полость тела, другим впадают в общий канал несколько выделительных каналов открываются в околожаберную полость.

Отсюда продукты жизнедеятельности попадают наружу.

Нервная система

Нервная трубка расположена над хордой, она короче хорды, её передний конец немного не доходит до конца хорды. Нервная трубка не дифференцирована на головной и спинной мозг, однако имеются различия во внутреннем строении и функциях. Передний конец нервной трубки ланцетника иннервирует передний конец тела и органы чувств, а также координирует жизнедеятельность животного.

Органы чувств

Органы чувств развиты слабо.

На переднем конце тела расположены пигментное пятно, обонятельная ямка, осязательные рецепторы на ротовых щупальцах, светочувствительные клетки.

Размножение ланцетника

Ланцетник— раздельнополое животное.

Выделение зрелых икринок и спермиев происходит сразу после захода солнца, оплодотворение внешнее (в воде). Личинки около трёх месяцев живут в толще воды, питаясь планктонными животными, а затем опускаются на дно. Ланцетник достигает половой зрелости на втором (третьем) году жизни.

Особенности эмбрионального развития и строения ланцетника исследовал русский зоолог-эволюционист Александр Онуфриевич Ковалевский (1840-1901), установивший близость этих животных к древнейшему предку позвоночных.

Чаще всего в качестве неверного ответа указывают, что нервная трубка у ланцетника расположена под хордой. Нервная система ланцетника представлена продольной нервной трубкой, образовавшейся в результате впячивания эктодермы на спинной стороне тела. При этом ее края не срастаются, образуя незамкнутую полость невроцель.

Строение внутренних органов ланцетников

На переднем конце она немного расширяется. Предполагают, что это расширение соответствует третьему желудочку головного мозга позвоночных. Хорда представляет собой осевой скелет всех хордовых животных и представляет собой упругий нечленистый тяж.

В эмбриогенезе она развивается в результате отделения от спинного участка зародышевой кишки и, следовательно, имеет энтодермальное происхождение. Именно поэтому она располагается под нервной трубкой, развивающейся из эктодермы.

| Для ответа выберите один из предложенных вариантов | Проверить |  |

Количество видов: около 30 видов.

Среда обитания: Обитает в теплых морях, на дне песчаных отмелей. Зарывается в песок, выставляя наружу переднюю часть тела. Биофильтратор – поглощает органику, одноклеточных животных и водорослей, отфильтровывая воду.

Тело ланцетника полупрозрачное, веретеновидное, покрыто слизью для облегчения пере-движения. Вдоль тела проходит кожная плавниковая складка, образующая околожаберную полость.

Полость открывается наружу отверстием – атриопором. Имеются

плавники: спинные, хвостовой и анальный.

Покровы тела состоят из однослойного эпителия и тонкого слоя соединительной ткани.

Хорда тянется от головного до хвостового конца. На переднем конце тела хорда заходит дальше, чем нервная трубка. К хорде прилегают мышечные сегменты из поперечно-полосатой мышечной ткани – миомеры.

Пищеварительная система состоит из нескольких отделов.

Образованная щупальцами предротовая воронка ведет в рот. Глотка пронизана жаберными щелями, таким образом, она совмещает 2 функции – участка пищеварительной трубки и органа дыхания. Кишечник имеет слепой вырост – печень, которая выделяет ферменты.

Вода с пищей попадает в глотку, оседает на слизистой оболочке, выстланной мерцатель-ным эпителием, и с помощью движения ресничек перемещается в кишку.

Переваривание и всасывание пищи происходит как в кишечнике, так и в печени. Непереваренные остатки пищи выделяются через анальное отверстие.

Внутреннее строение ланцетника

Дыхательная система. Газообмен происходит в межжаберных перегородках, покрытых рес-ничным эпителием. Возможно проникновение кислорода в капиллярную сеть через кожу с диффузным способом.

Кровеносная система замкнутая, состоит из одного круга кровообращения.

Сердца нет, его заменяет брюшная аорта, расположенная под глоткой. От нее отходят сосуды, несущие кровь к межжаберным перегородкам. Там кровь насыщается кислородом и затем идет в спинную аорту, лежащую под хордой.

По более мелким сосудам происходит снабжение кровью всех органов тела.

После этого кровь снова собирается в брюшную аорту. Схема строения кровеносной системы ланцетника.

Органы выделения: около 100 пар нефридиев в виде коротких трубочек, лежащих над глоткой в межжаберных перегородках.

Один конец трубки открывается в целом, а другой — в околожаберную полость.

Нервная система имеет вид трубки, располагается над хордой. От нее отходят нервы к мус-кулатуре и внутренним органам тела. Головного мозга нет.

Органы чувств развиты слабо. В полости нервной трубки есть светочувствительные глазки. Щупальца и рассеянные в коже клетки выполняют роль органов осязания и химического чувства. На переднем конце тела имеется обонятельная ямка.

Половая система.

Раздельнополые животные. Семенники и яичники расположены в жабер-ном отделе целома. Половые продукты выводятся через разрывы стенок тела в околожа-берную полость.

Оплодотворение наружнее, развитие с метаморфозом (присутствует личиночная стадия). Личинка похожа на взрослую особь.

Значение

Ланцетники очищают воду, а также являются пищей для многих животных.

Не-которые виды ланцетников употребляет в пищу человек.

Новые термины: биофильтратор, хорда, нервная трубка, околожаберная полость, миомер, нефридий.

Вопросы на закрепление:

- Где обитает ланцетник?

- Назовите наиболее существенные отличия ланцетника от его предка кольчатого червя.

- Какие признаки в строении ланцетника позволяют его отнести к хордовым живот-ным?

- Перечислите приспособления ланцетника к водному образу жизни.

- Объясните термин «биофильтратор».

Литература:

- Билич Г.Л., Крыжановский В.А.

- Биология. Полный курс. В 3-х т. – М.: ООО Издательский дом «Оникс 21 век», 2002

- Биология: Пособие для поступающих в вузы. Том 1. – М.: ООО «Издательство Новая Вол-на»: ЗАО «Издательский Дом ОНИКС», 2000.

- Каменский, А. А. Биология. Справочное

Источник