Митоз и мейоз

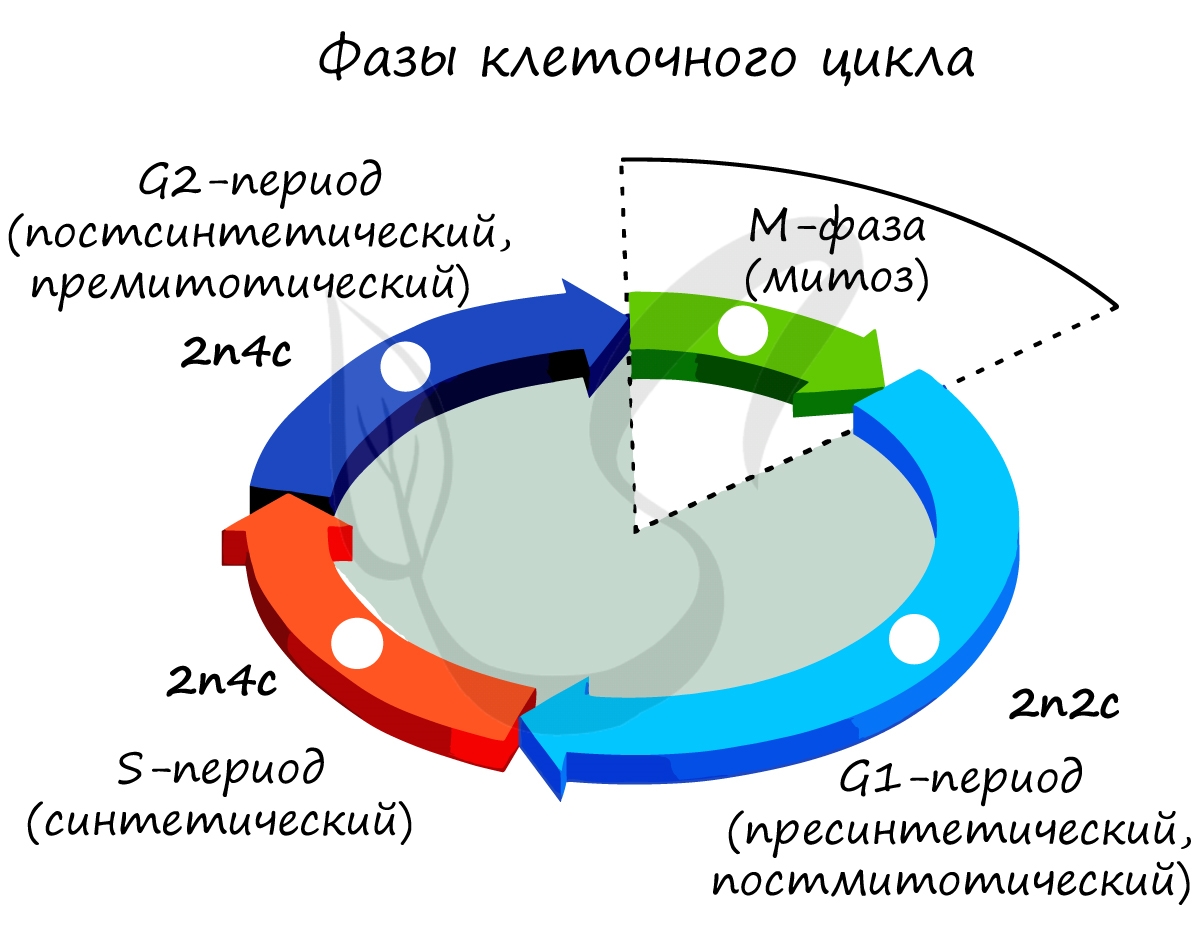

Жизненный цикл клетки (клеточный цикл)

С момента появления клетки и до ее смерти в результате апоптоза (программируемой клеточной гибели) непрерывно продолжается жизненный цикл клетки.

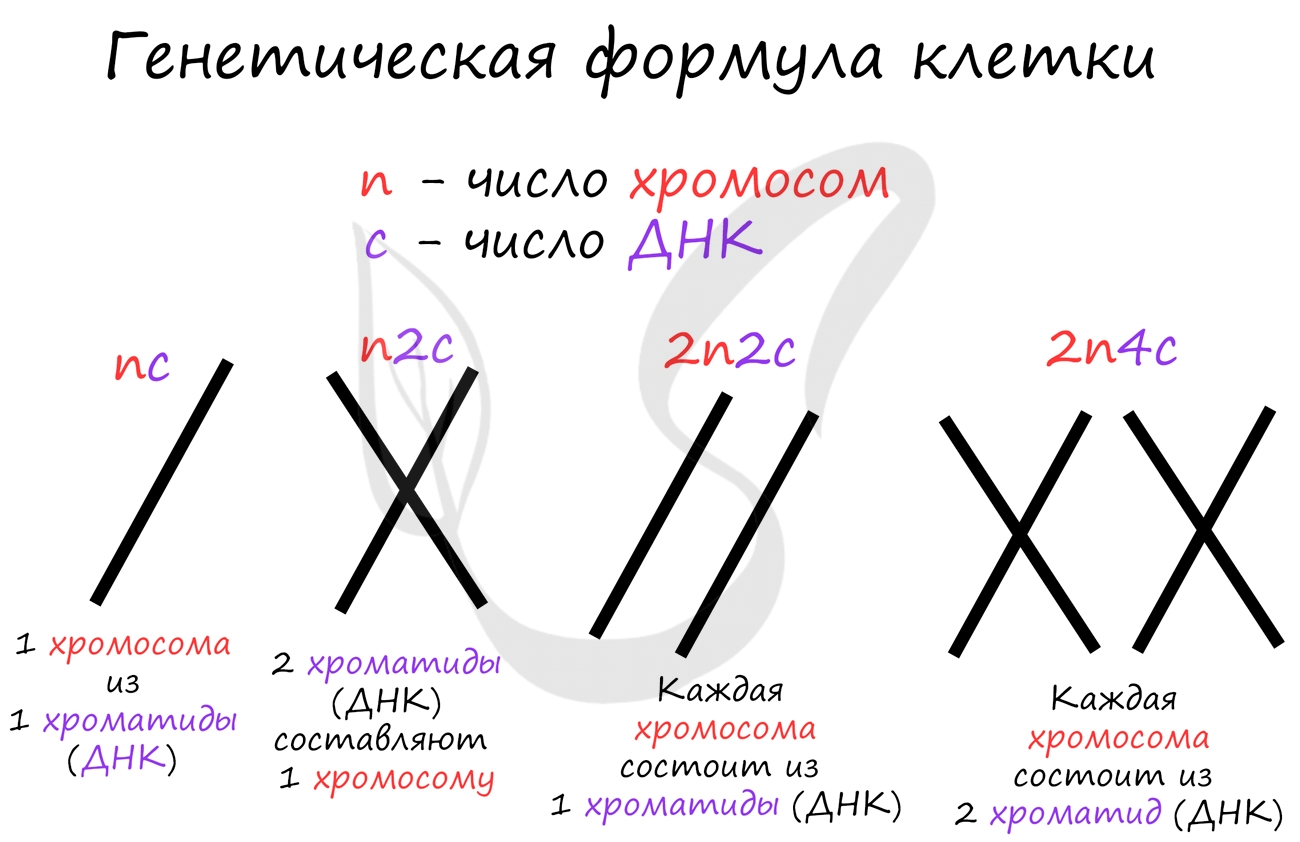

Здесь и в дальнейшем мы будем пользоваться генетической формулой клетки, где «n» — число хромосом, а «c» — число ДНК (хроматид). Напомню, что в состав каждой хромосомы может входить как одна молекула ДНК (одна хроматида) (nc), либо две (n2c).

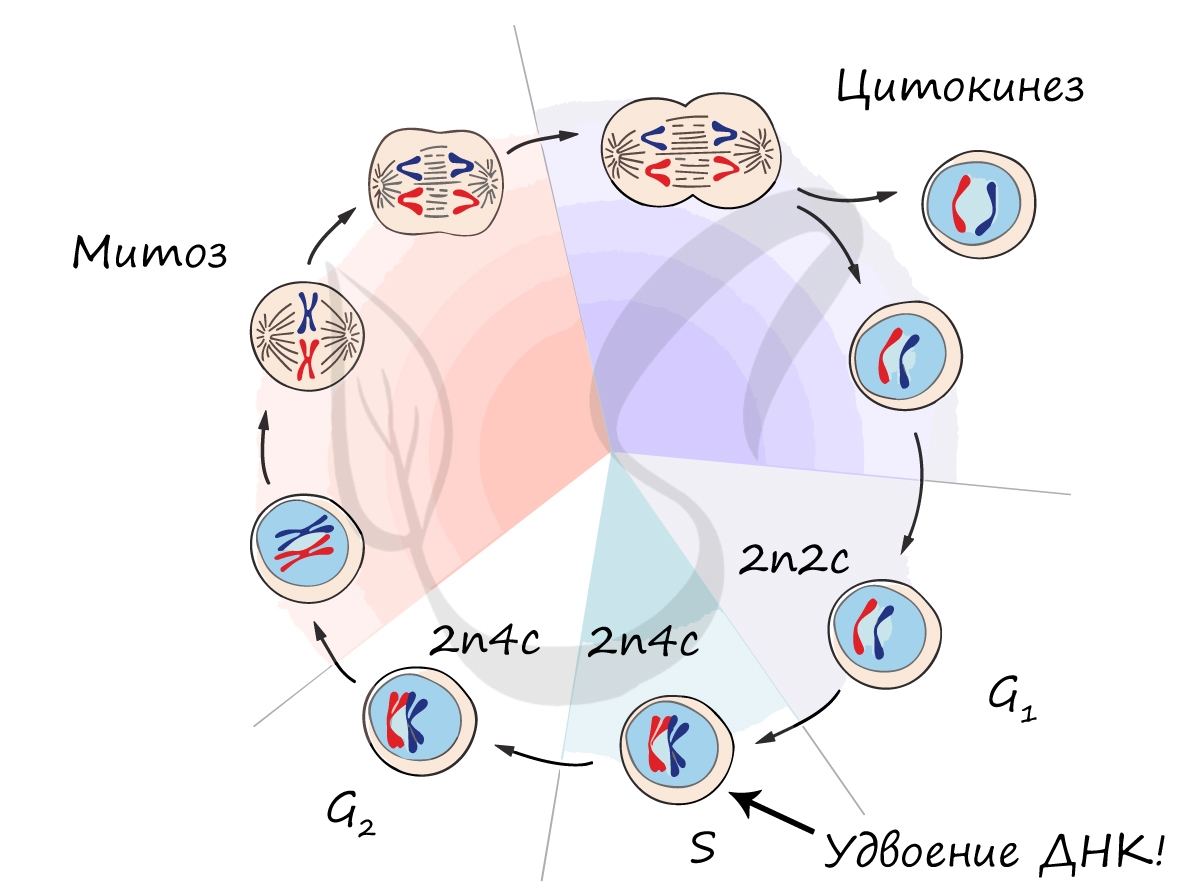

Клеточный цикл включает в себя несколько этапов: деление (митоз), постмитотический (пресинтетический), синтетический, постсинтетический (премитотический) период. Три последних периода составляют интерфазу — подготовку к делению клетки.

Разберем периоды интерфазы более подробно:

- Пресинтетический (постмитотический) период G1 — 2n2c

Интенсивно образуются рибосомы, синтезируется АТФ и все виды РНК, ферменты, клетка растет.

Синтетический период S — 2n4c

Длится 6-10 часов. Важнейшее событие этого периода — удвоение ДНК, вследствие которого к концу синтетического периода каждая хромосома состоит из двух хроматид. Активно синтезируются структурные белки ДНК — гистоны.

Постсинтетический (премитотический) период G2 — 2n4c

Короткий, длится 2-6 часов. Это время клетка тратит на подготовку к последующему процессу — делению клетки, синтезируются белки и АТФ, удваиваются центриоли, делятся митохондрии и хлоропласты.

Митоз (греч. μίτος — нить)

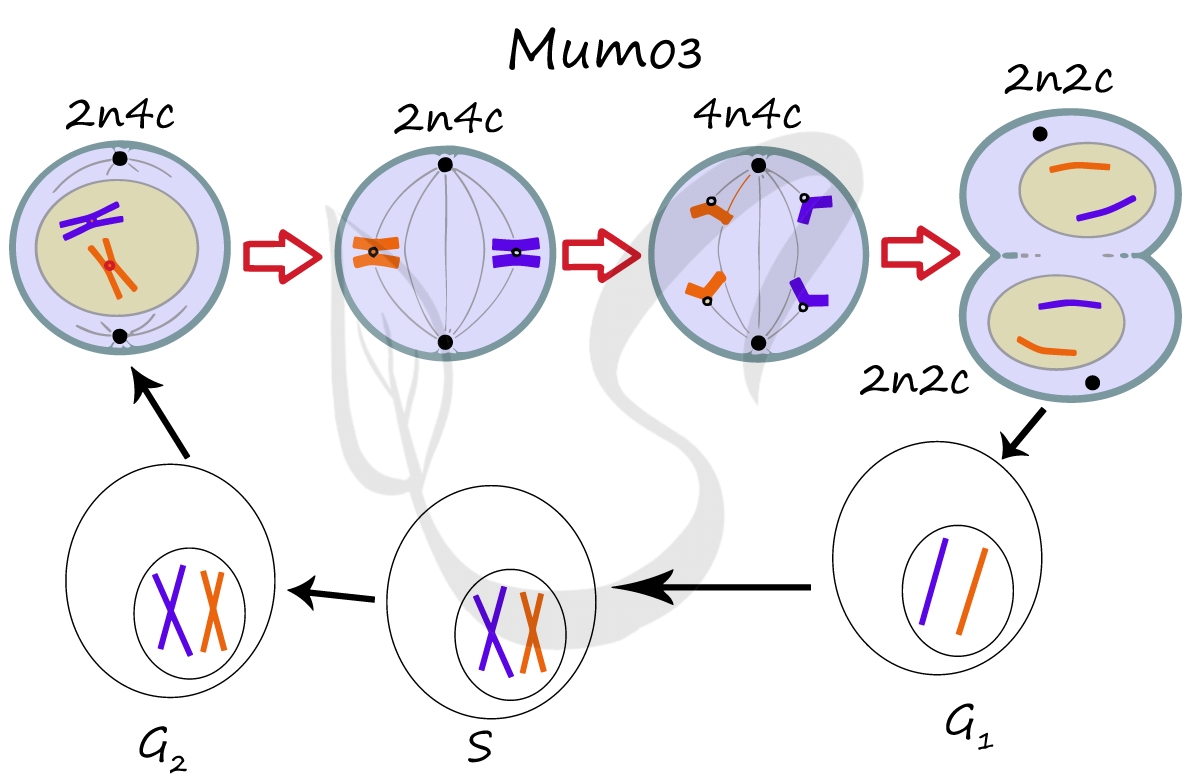

Митоз является непрямым способом деления клетки, наиболее распространенным среди эукариотических организмов. По продолжительности занимает около 1 часа. К митозу клетка готовится в период интерфазы путем синтеза белков, АТФ и удвоения молекулы ДНК в синтетическом периоде.

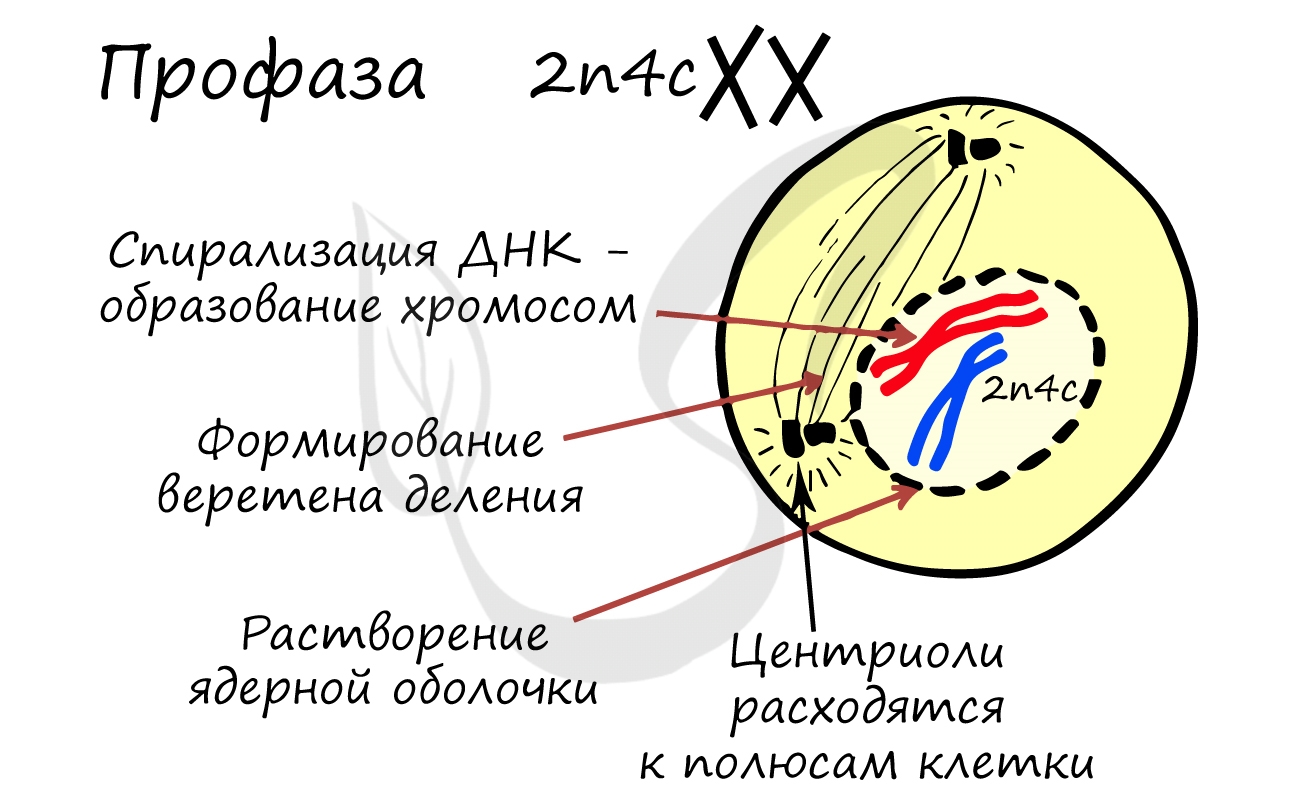

Митоз состоит из 4 фаз, которые мы далее детально рассмотрим: профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Напомню, что клетка вступает в митоз с уже удвоенным (в синтетическом периоде) количеством ДНК. Мы рассмотрим митоз на примере клетки с набором хромосом и ДНК 2n4c.

- Бесформенный хроматин в ядре начинает собираться в четкие оформленные структуры — хромосомы — происходит это за счет спирализации ДНК (вспомните мой пример ассоциации хромосомы с мотком ниток)

- Оболочка ядра распадается, хромосомы оказываются в цитоплазме клетки

- Центриоли перемещаются к полюсам клетки, образуются центры веретена деления

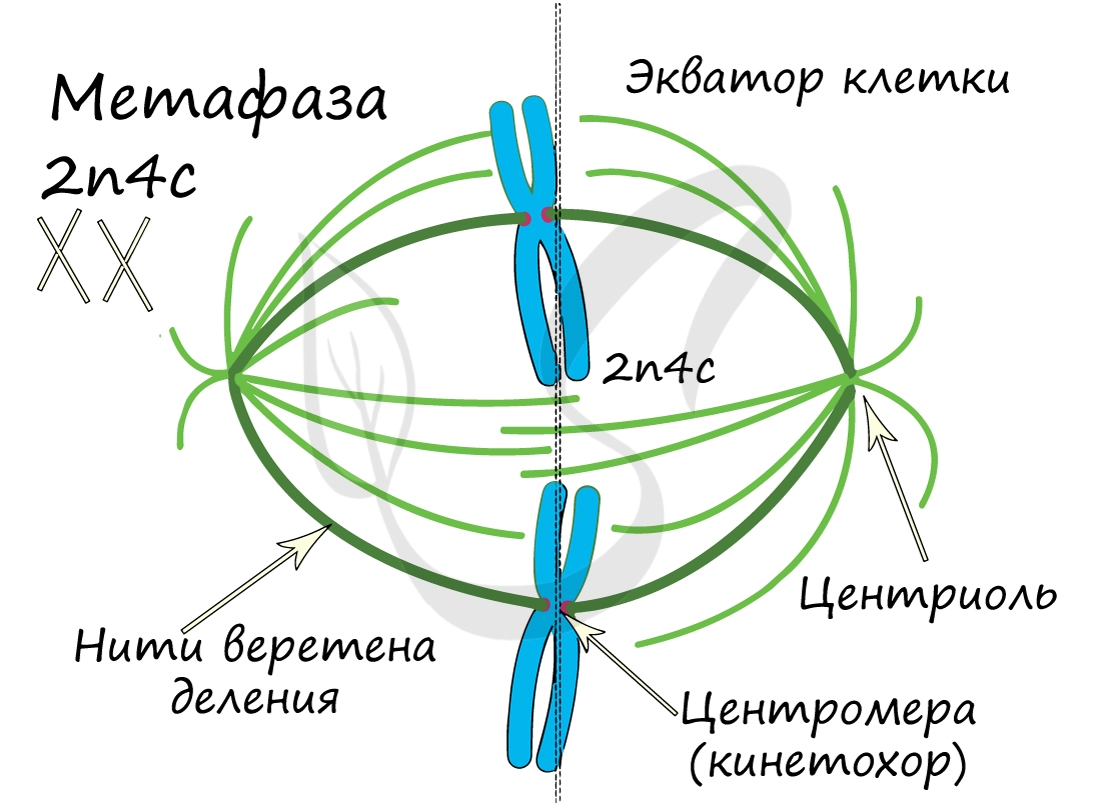

ДНК максимально спирализована в хромосомы, которые располагаются на экваторе клетки. Каждая хромосома состоит из двух хроматид, соединенных центромерой (кинетохором). Нити веретена деления прикрепляются к центромерам хромосом (если точнее, прикрепляются к кинетохору центромеры).

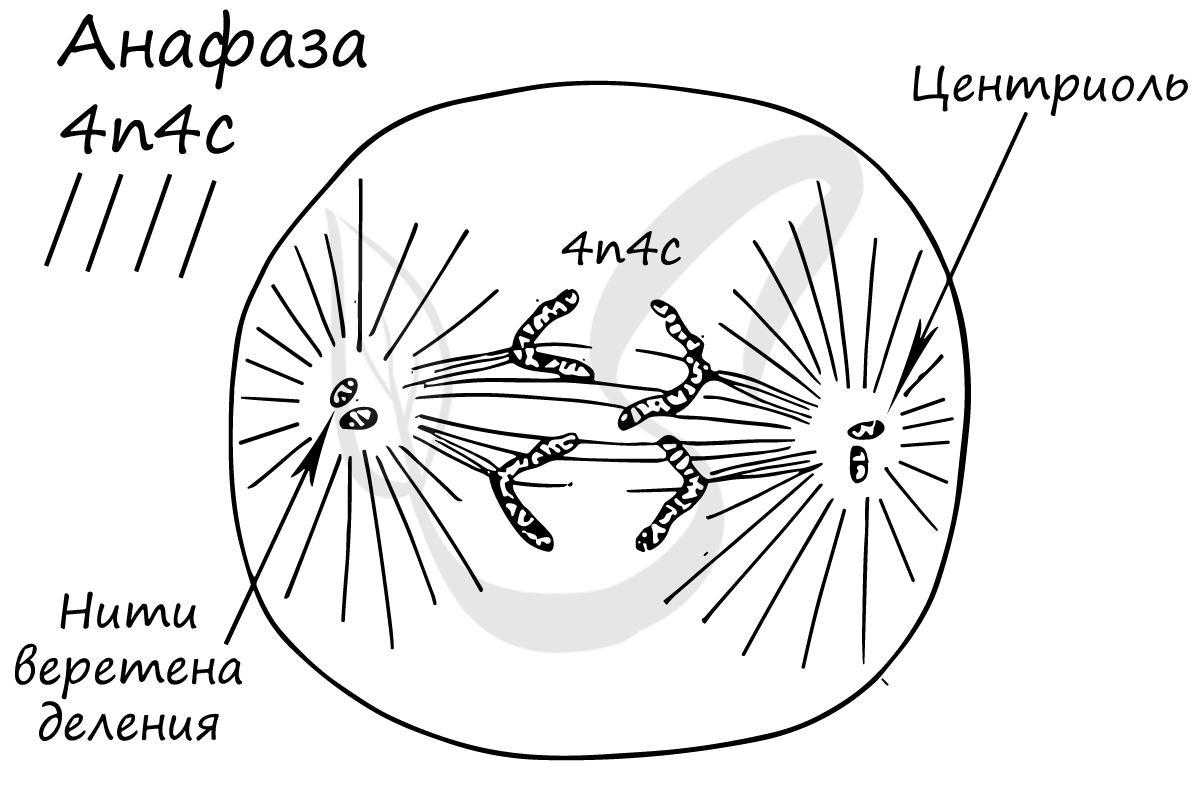

Самая короткая фаза митоза. Хромосомы, состоящие из двух хроматид, распадаются на отдельные хроматиды. Нити веретена деления тянут хроматиды (синоним — дочерние хромосомы) к полюсам клетки.

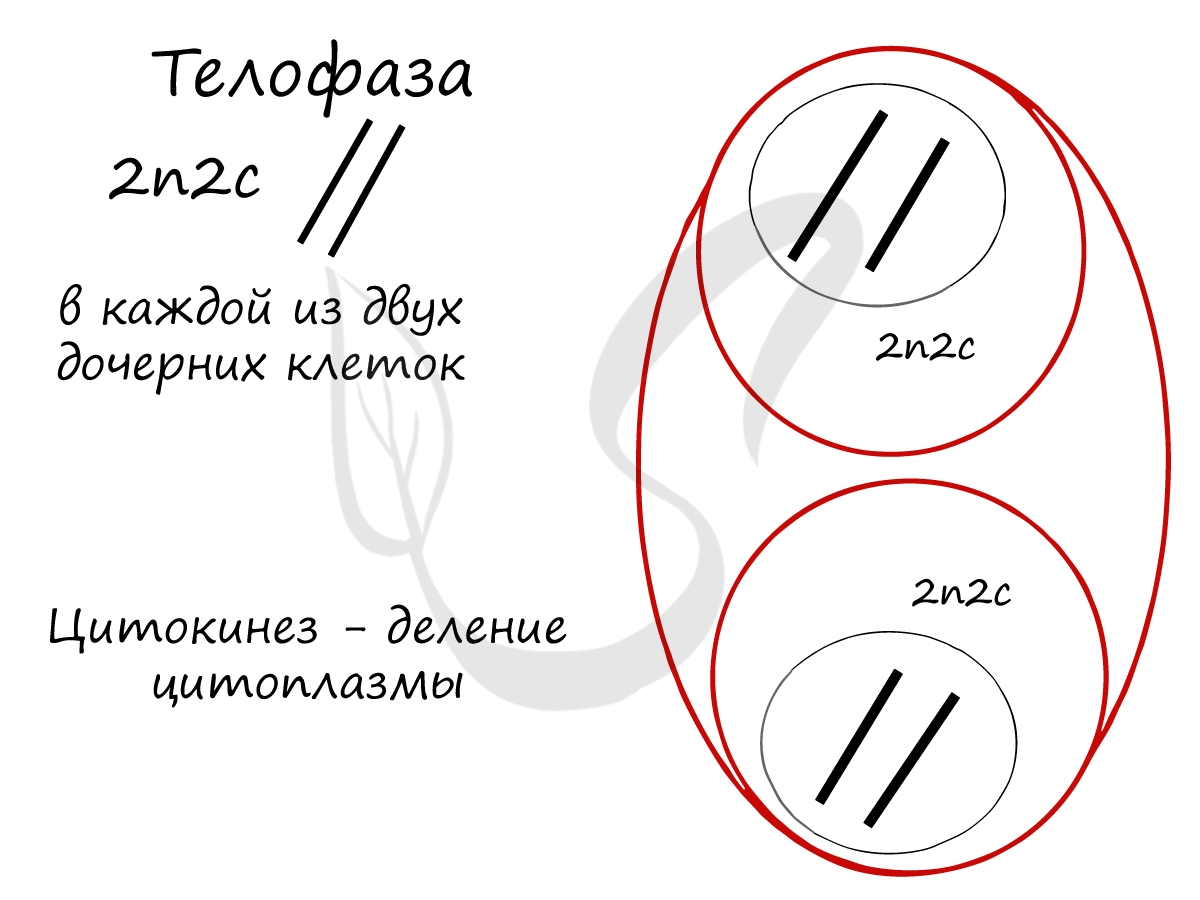

В этой фазе хроматиды (дочерние хромосомы) достигают полюсов клетки.

- Начинается процесс деспирализации ДНК, хромосомы исчезают и становятся хроматином (вспомните ассоциацию про раскрученный моток ниток)

- Появляется ядерная оболочка, формируется ядро

- Разрушаются нити веретена деления

В телофазе происходит деление цитоплазмы — цитокинез (цитотомия), в результате которого образуются две дочерние клетки с набором 2n2c. В клетках животных цитокинез осуществляется стягиванием цитоплазмы, в клетках растений — формированием плотной клеточной стенки (которая растет изнутри кнаружи).

Образовавшиеся в телофазе дочерние клетки 2n2c вступают в постмитотический период. Затем в синтетический период, где происходит удвоение ДНК, после чего каждая хромосома состоит из двух хроматид — 2n4c. Клетка с набором 2n4c и попадает в профазу митоза. Так замыкается клеточный цикл.

Биологическое значение митоза очень существенно:

- В результате митоза образуются дочерние клетки — генетические копии (клоны) материнской.

- Митоз является универсальным способом бесполого размножения, регенерации и протекает одинаково у всех эукариот (ядерных организмов).

- Универсальность митоза служит очередным доказательством единства всего органического мира.

Попробуйте самостоятельно вспомнить фазы митоза и описать события, которые в них происходят. Особенное внимание уделите состоянию хромосом, подчеркните сколько в них содержится молекул ДНК (хроматид).

Мейоз

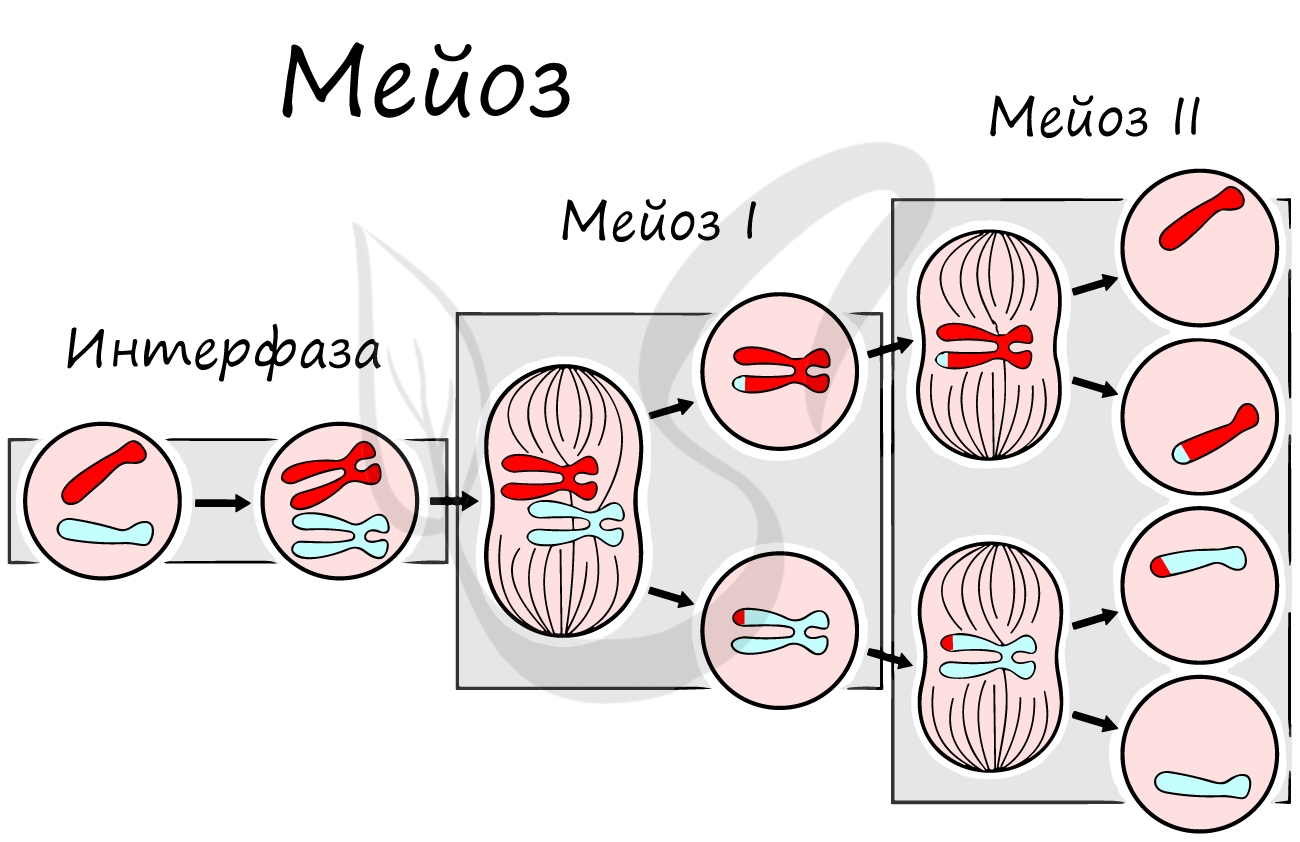

Мейоз (от греч. μείωσις — уменьшение), или редукционное деление клетки — способ деления клетки, при котором наследственный материал в них (число хромосом) уменьшается вдвое. Мейоз происходит в ходе образования половых клеток (гамет) у животных и спор у растений.

В результате мейоза из диплоидных клеток (2n) получаются гаплоидные (n). Мейоз состоит из двух последовательных делений, между которыми практически отсутствует пауза. Удвоение ДНК перед мейозом происходит в синтетическом периоде интерфазы (как и при митозе).

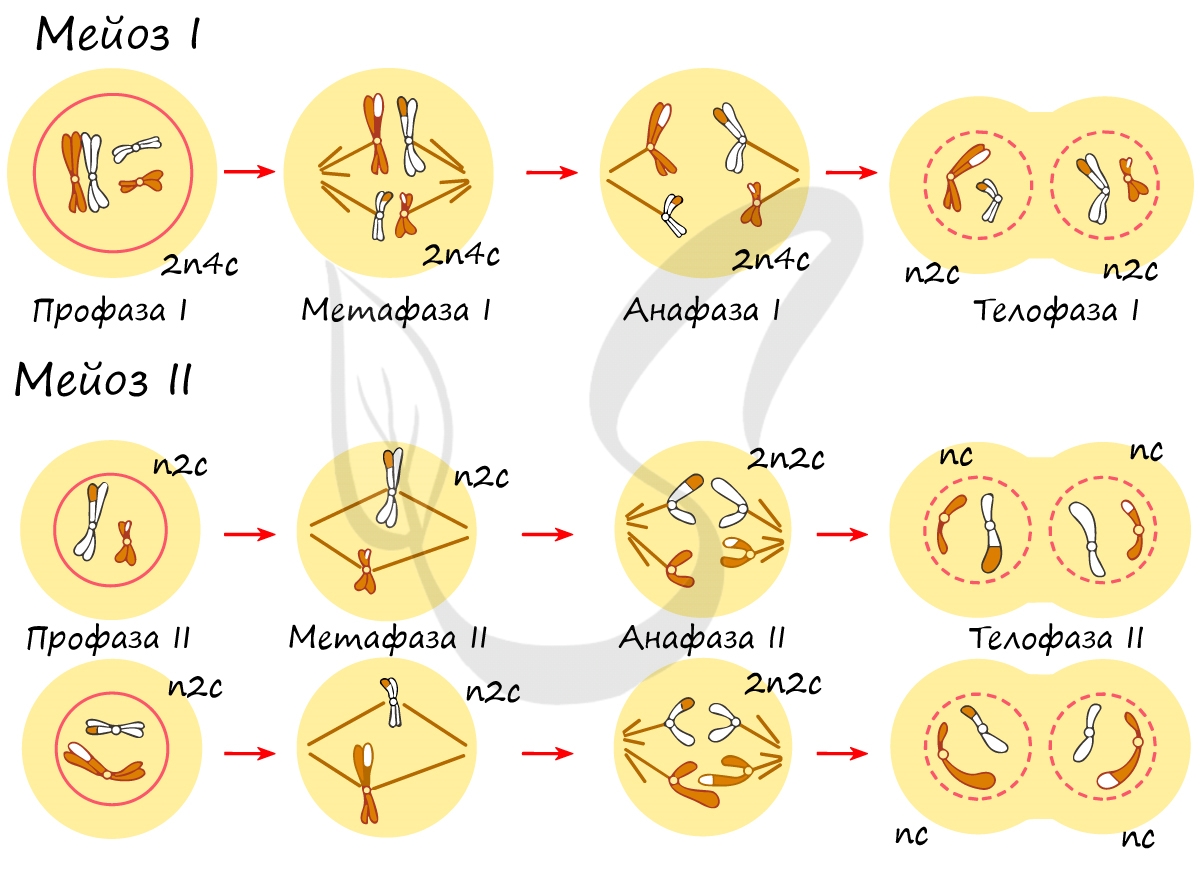

Как уже было сказано, мейоз состоит из двух делений: мейоза I (редукционного) и мейоза II (эквационного). Первое деление называют редукционным (лат. reductio — уменьшение), так как к его окончанию число хромосом уменьшается вдвое. Второе деление — эквационное (лат. aequatio — уравнивание) очень похоже на митоз.

Приступим к изучению первого деления мейоза. За основу возьмем клетку с двумя хромосомами и удвоенным (в синтетическом периоде интерфазы) количеством ДНК — 2n4c.

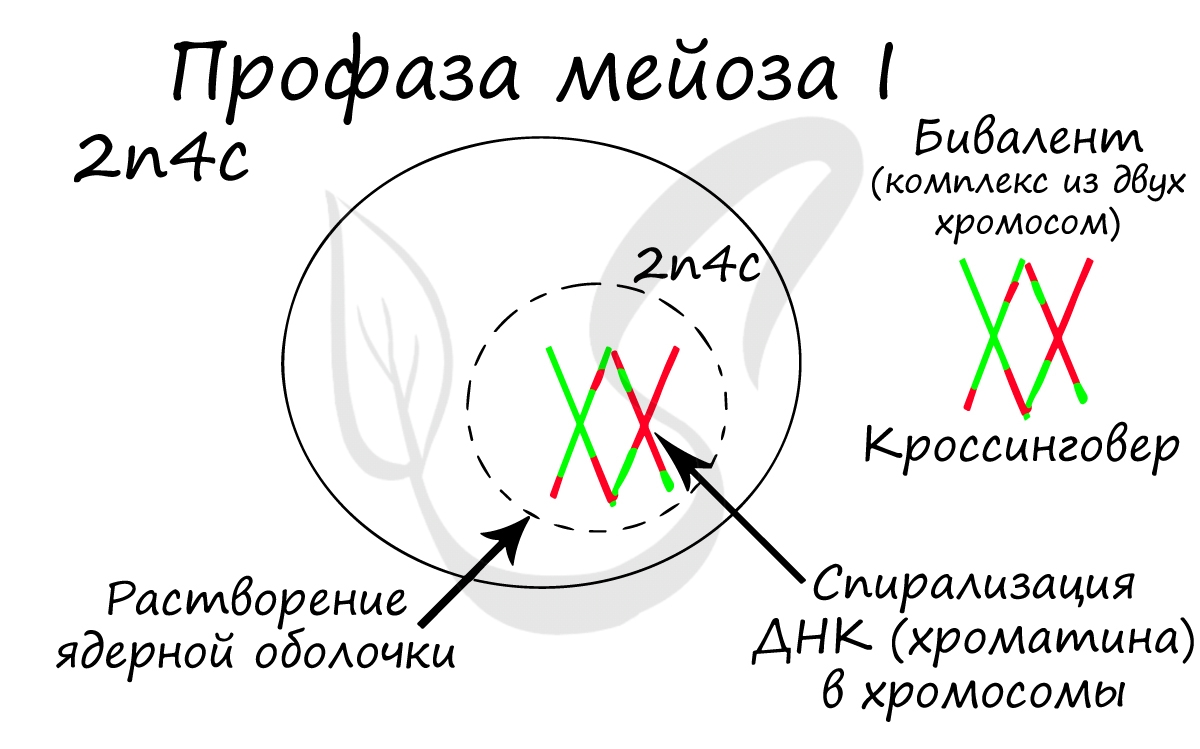

- Профаза мейоза I

Помимо типичных для профазы процессов (спирализация ДНК в хромосомы, разрушение ядерной оболочки, движение центриолей к полюсам клетки) в профазе мейоза I происходят два важнейших процесса: конъюгация и кроссинговер.

Конъюгация (лат. conjugatio — соединение) — сближение гомологичных хромосом друг с другом. Гомологичными хромосомами называются такие, которые соответствуют друг другу по размерам, форме и строению. В результате конъюгации образуются комплексы, состоящие из двух хромосом — биваленты (лат. bi — двойной и valens — сильный).

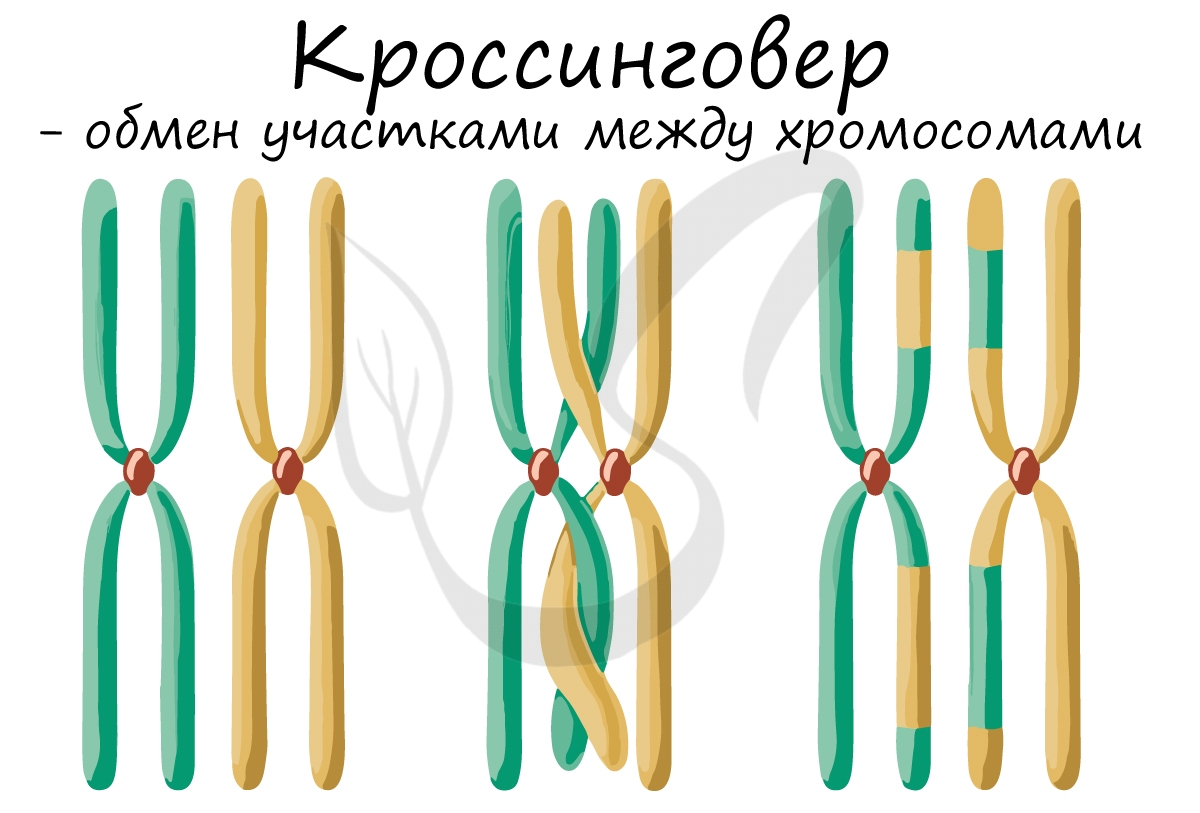

После конъюгации становится возможен следующий процесс — кроссинговер (от англ. crossing over — пересечение), в ходе которого происходит обмен участками между гомологичными хромосомами.

Кроссинговер является важнейшим процессом, в ходе которого возникают рекомбинации генов, что создает уникальный материал для эволюции, последующего естественного отбора. Кроссинговер приводит к генетическому разнообразию потомства.

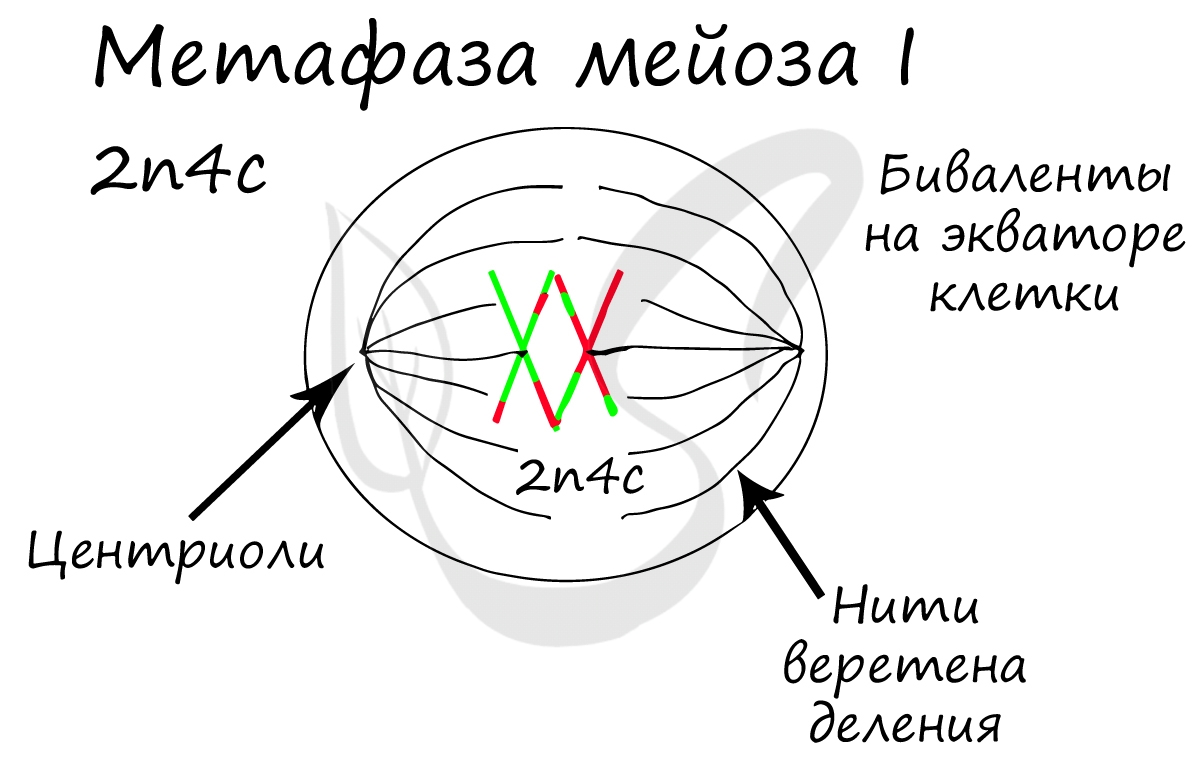

Биваленты (комплексы из двух хромосом) выстраиваются по экватору клетки. Формируется веретено деления, нити которого крепятся к центромере (кинетохору) каждой хромосомы, составляющей бивалент.

Нити веретена деления сокращаются, вследствие чего биваленты распадаются на отдельные хромосомы, которые и притягиваются к полюсам клетки. В результате у каждого полюса формируется гаплоидный набор будущей клетки — n2c, за счет чего мейоз I и называется редукционным делением.

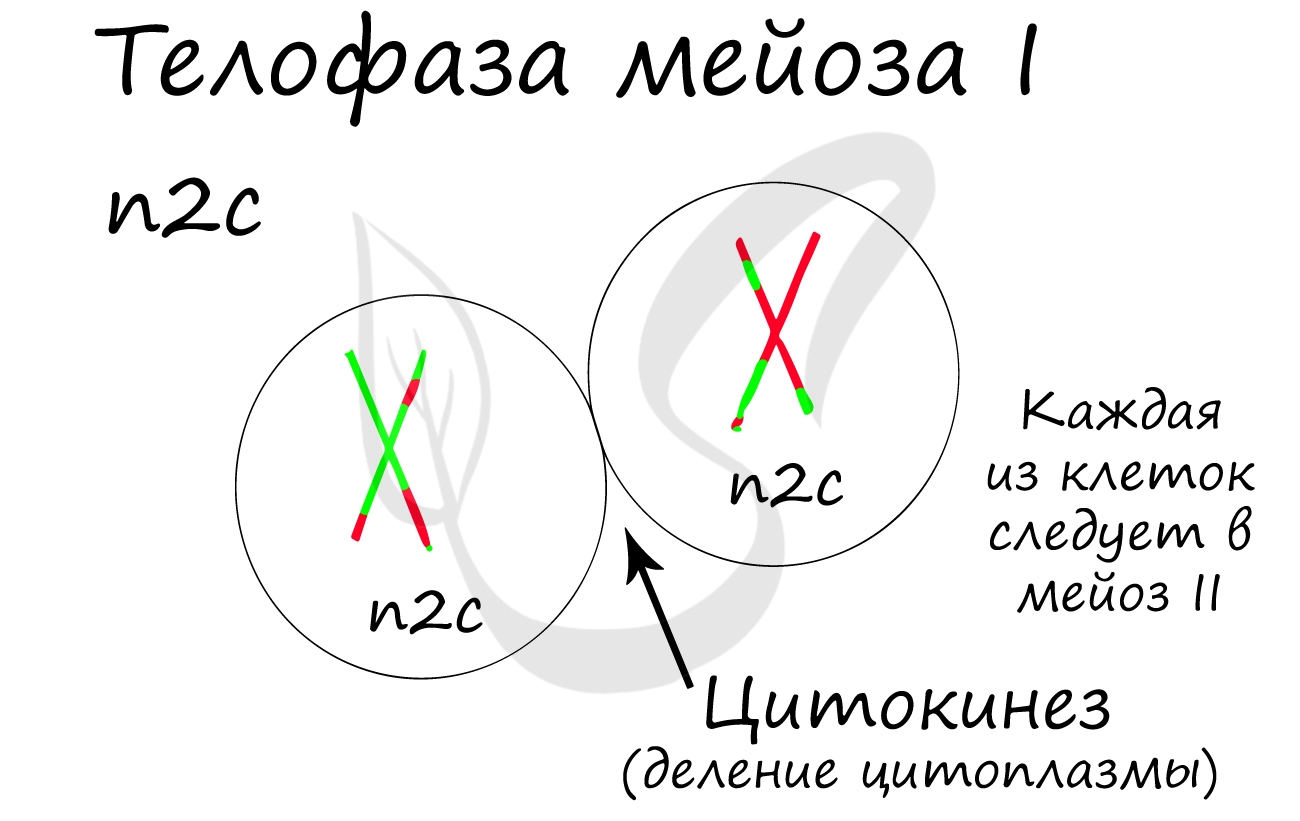

Происходит цитокинез — деление цитоплазмы. Формируются две клетки с гаплоидным набором хромосом. Очень короткая интерфаза после мейоза I сменяется новым делением — мейозом II.

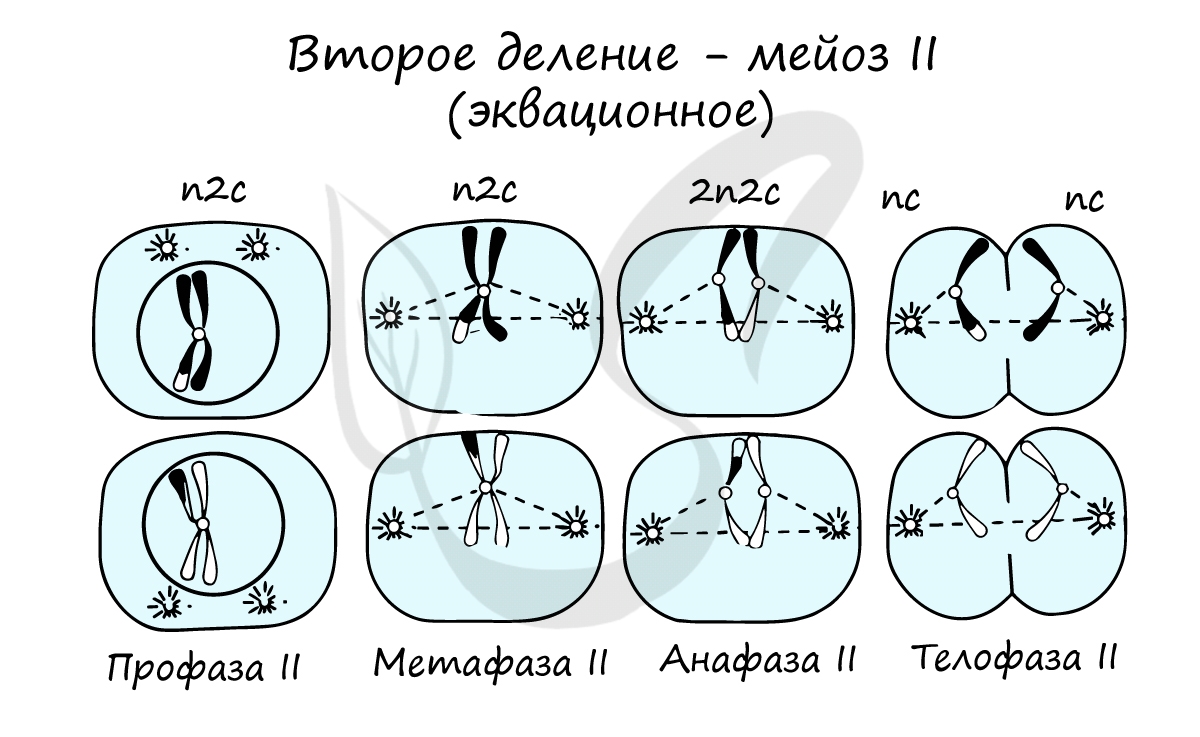

Мейоз II весьма напоминает митоз по всем фазам, поэтому если вы что-то подзабыли: поищите в теме про митоз. Главное отличие мейоза II от мейоза I в том, что в анафазе мейоза II к полюсам клетки расходятся не хромосомы, а хроматиды (дочерние хромосомы).

В результате мейоза I и мейоза II мы получили из диплоидной клетки 2n4c гаплоидную клетку — nc. В этом и состоит сущность мейоза — образование гаплоидных (половых) клеток. Вспомнить набор хромосом и ДНК в различных фазах мейоза нам еще предстоит, когда будем изучать гаметогенез, в результате которого образуются сперматозоиды и яйцеклетки — половые клетки (гаметы).

Сейчас мы возьмем клетку, в которой 4 хромосомы. Попытайтесь самостоятельно описать фазы и этапы, через которые она пройдет в ходе мейоза. Проговорите и осмыслите набор хромосом в каждой фазе.

Помните, что до мейоза происходит удвоение ДНК в синтетическом периоде. Из-за этого уже в начале мейоза вы видите их увеличенное число — 2n4c (4 хромосомы, 8 молекул ДНК). Я понимаю, что хочется написать 4n8c, однако это неправильная запись!) Ведь наша исходная клетка диплоидна (2n), а не тетраплоидна (4n) 😉

Итак, самое время обсудить биологическое значение мейоза:

- Поддерживает постоянное число хромосом во всех поколениях, предотвращает удвоение числа хромосом

- Благодаря кроссинговеру возникают новые комбинации генов, обеспечивается генетическое разнообразие состава гамет

- Потомство с новыми признаками — материал для эволюции, который проходит естественный отбор

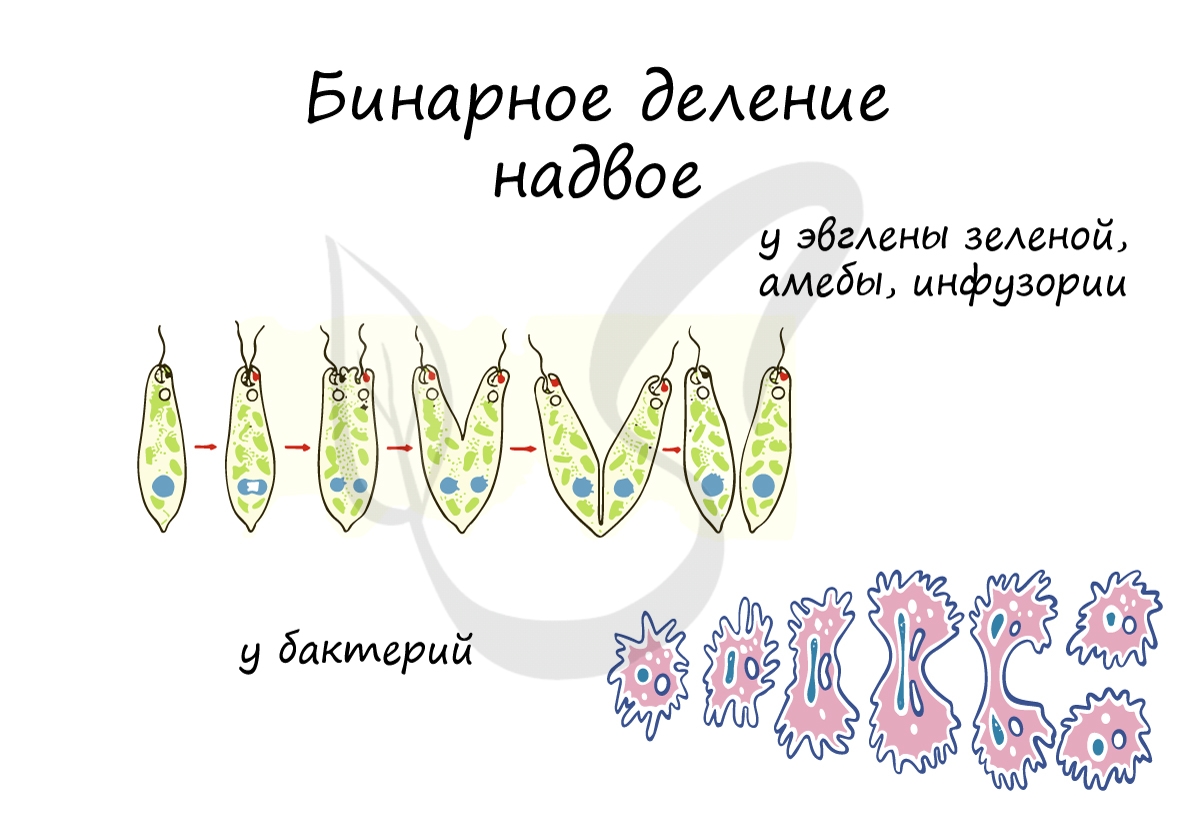

Бинарное деление надвое

Митоз и мейоз возможен только у эукариот, а как же быть прокариотам — бактериям? Они изобрели несколько другой способ и делятся бинарным делением надвое. Оно встречается не только у бактерий, но и у ряда ядерных организмов: амебы, инфузории, эвглены зеленой.

При благоприятных условиях бактерии делятся каждые 20 минут. В случае, если условия не столь благоприятны, то больше времени уходит на рост и развитие, накопление питательных веществ. Интервалы между делениями становятся длиннее.

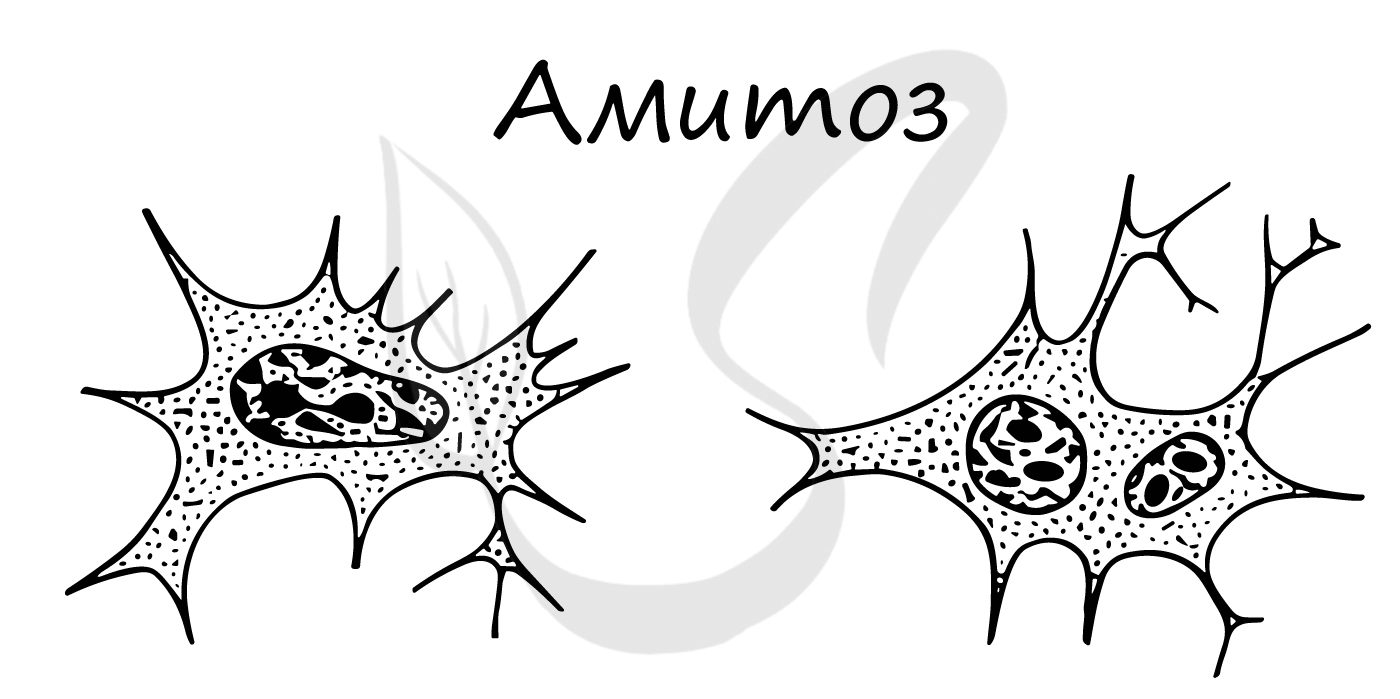

Амитоз (от греч. ἀ — частица отрицания и μίτος — нить)

Способ прямого деления клетки, при котором не происходит образования веретена деления и равномерного распределения хромосом. Клетки делятся напрямую путем перетяжки, наследственный материал распределяется «как кому повезет» — случайным образом.

Амитоз встречается в раковых (опухолевых) клетках, воспалительно измененных, в старых клетках.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Ботаника: анатомия и морфология растений» (стр. 3 )

| Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 |

В 1676 г. Левенгук дал первое описание зеленой ленты хроматофора у водоросли спирогиры, приведя описание и «зеленых шариков», т. е., по-видимому, зернышек хлорофилла. Только через 115 лет хлоропласт были переоткрыты в 1791 г. Компаретти.

В XIX в. изучение анатомии сильно подвинулось вперед. Мольденхауэр, а также Дютрошэ впервые провели мацерацию растительной ткани, изолировав клетки. Дютрошэ, Я. Пуркыня уже склонны были признать клетку основной структурной единицей животного и растительного организмов, но над ними тяготела переоценка значения клеточной оболочки, свойственной растительным и не свойственной животным клеткам. С 1838 г. появляются работы Шлейдена: «Очерки фитогенеза», «Основы научной ботаники», «Ботаника как индуктивная наука». Шлейден провел большую работу по изучению растительной клетки. Он писал: «Первичным продуктом формообразующего процесса в минеральном царстве является кристалл, а в растительном – клетка. Она – элементарный орган любого растения; простейшее растение состоит из одной единственной клетки, а все остальные растения почти целиком сложены из отдельных клеток и их модификаций». Протоплазму как основную субстанцию клетки Шлейден еще не осознал, но наблюдал ее и называл «зернистой слизью». Ошибкой Шлейдена была его гипотеза возникновения новых клеток из бесструктурного жидкого вещества, нарождающегося внутри материнской клетки и названного им цитобластемой. Шлейдена надо считать одним из основателей учения о клетке наряду со Шванном.

В 1839 г. появился трактат Шванна под названием «Микроскопические исследования над сходством в строении и росте животных и растений». В нем убедительно доказывается, что клеточное строение является общим структурным признаком тела всех животных, объединяя их в этом отношении с миром растений, тело которых также состоит из многочисленных клеток. Как животные, так и растительные ткани состоят из гомологических клеток. Клеточное строение почти общий признак живых организмов. Слабым местом в работе Шванна является воспринятая им от Шлейдена метафизическая теория свободного образования клеток из цитобластемы. Шванну неизвестны были не только деление клеток, но и основные органоиды клетки.

Ботаник и эмбриолог в 1840 г. изучил и отлично изобразил образование новых клеток путем деления у волосков традесканции. Де Моль в 1835 г. опубликовал работу, в которой описал и иллюстрировал рисунками деление клеток у водоросли кладофоры. Тот же Де Моль считал оболочку продуктом жизнедеятельности протоплазмы, а не основной частью клетки, тем более что клетки животных обычно оболочки не имеют. Таким образом, существом клетки теперь признали внутреннее содержимое, а именно: протоплазму и ядро. Шультц в 1861 г. уже определял клетку как «комочек протоплазмы с лежащим внутри него ядром».

Тем временем микроскопическая техника делала крупные успехи. В середине XIX в. применили простую иммерсию, а в семидесятых и восьмидесятых годах последовательно создали осветительный аппарат, масляную иммерсию, апохромэтические объективы и компенсационные окуляры — сложные линзы, устраняющие появление цветных каемок на изображениях под микроскопом и мешающих наблюдению. Это позволило быстро продвинуть вперед изучение внутреннего строения клетки.

Деление ядра впервые было открыто в России. В 1871 г. , открыв деление ядра, описал этот процесс в работе «Материалы к истории растительной клетки (на примере хвоща и плауна)», напечатанной в 1874 г. Дальнейшее изучение и описание кариокинеза принадлежит Страсбургеру (1875 г.). Что касается редукционного деления ядра (мейозис), то оно впервые было открыто . Наука о ядре (кариология) основана .

Возвращаясь к клеточной теории, необходимо отметить, что в биологии длительный период держалось представление об организме как о механическом «государстве клеток». Ф. Энгельс в «Диалектике природы» говорит, что «ни механическое сложение костей, крови, хрящей, мускулов, тканей и т. д.. ни химическое — элементов — не составляет еще животного». В другом месте Ф. Энгельс, говоря о важности открытия клетки, указывает, что она является той единицей, «. из размножения и дифференцирования которой возникают и вырастают все организмы. ».

Клетки в теле растения неоднородны. Они сочетаются в разные ткани, которые несут различные физиологические функции. Дифференцирование органов на различные клеточные ткани, физиологическое разграничение последних доказывают, что организм не просто механическое сложение клеток. Разделение «труда» между клетками, дифференцирование клеточных групп в организме указывает на то, что клетки осуществляют единство организма лишь при взаимном сочетании и при разграничении функций. Топографическое положение клеток в организме отражается на их физиологической роли.

Помимо этого, обычная структура клетки неоднородна. В клетках бактерий обычно не находят видимого ядра. Известны многоядерные клетки водорослей, грибов и других организмов. Известны очень крупные водоросли, тело которых, оставаясь как бы одноклеточным, фактически имеет неклеточное строение, будучи дифференцированным, на «стебель» и листоподобные части (например, водоросль Caulerpa). Такое строение нельзя назвать клеточным. Наконец, известна многочисленная категория существ, которые не являются клетками (вирусы, бактериофаги).

Изложенное показывает, что клеточная теория не универсальна. Тем не менее, она отлично объясняет нам единство органического мира и историческое развитие организмов.

Лекция 2.Образование и онтогенез растительных клеток.

1. Образование и онтогенез растительных клеток. Способы образования клеток ( в связи с типами деления ядра. Основные фазы в жизни растительной клетки. Митоз. Мейоз. Зиготный, гаметный и промежуточный типы мейотического деления. Амитоз. Свободное образование клеток. Другие случаи образования новых клеток.

2. Клеточная оболочка и ее видоизменения.. Аппозиция – рост и утолщение клеточной оболочки путем наложения новых слоев на старые. Интуссусценция — образование и внедрение между старыми новых частиц. Особенности роста клеточной оболочки одиночных и внутренних клеток. Одревеснение, опробковение, кутинизация, минерализация, ослизнение клеточных оболочек.

Е, , ЕленевскийА. Г., Серебрякова . Анатомия и морфология растений.– М.: Просвещение, 1999.

Е, , ЕленевскийА. Г., И. Ботаника. Анатомия и морфология растений. – М.: Просвещение, 1978.

Лотова : Морфология и анатомия высших растений. – М.:КомКнига,2007. – 512с.

Практикум по анатомии и морфологии растений: Учеб. пособие для студ. высших пед учеб. заведений / , , и др.; Под ред. . 2-е изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 176 с.

Атлас по описательной морфологии высших растений. Цветок. Федоров Ал. А. и , 1975. Изд-во «Наука» Ленинградское отд., Л. 352 с.

Горышина растений. – М.: Высшая школа, 1979.

Жизнь растений. – М.: Просвещение, . – Т. 1-6.

Современная ботаника. – М.: Мир, 1990. — Т. 1-2.

1.Образование и онтогенез растительных клеток. Способы образования клеток ( в связи с типами деления ядра. Основные фазы в жизни растительной клетки.

Рост растений осуществляется в результате увеличения числа клеток и их растяжения. Деление клетки и ядра — основной способ ее размножения как у многоклеточных, так и у одноклеточных организмов. Благодаря делению клетка создает себе подобные с характерным строением и функциями.

Поскольку любая молодая клетка растет в течение некоторого периода, то в процессе роста соотношение между растущим объемом клетки и растущей се поверхностью все время изменяется. Рост поверхности, конечно, отстает в своем абсолютном выражении от роста объема, так как поверхности увеличиваются, как квадраты, а объемы — как кубы. Между тем клетка питается через поверхность, поэтому наступает момент, когда поверхность уже не способна «обслужить» объем и клетка начинает делиться.

Митоз. В основном процесс деления клетки сводится к делению ядра. Для высших и большинства низших растений наиболее характерным способом деления ядра является митоз, происходящий в вегетативных клетках органов растений. Ему сопутствует деление пластид и митохондрий; завершается митоз делением всей клетки с массой цитоплазмы на две половинки путем возникновения по экватору клетки клеточной пластинки, которая разделяет материнскую клетку на две дочерние. Весь комплекс процессов, в результате которых из одной клетки образуются две новые, называют митотическим циклом. Следует различать две категории процессов: с одной стороны, процессы, происходящие на молекулярном уровне, подготовляющие клетку к делению, с другой — период деления (митоз), во время которого хромосомы распределяются между дочерними клетками. В период интерфазы, когда идут процессы, подготовляющие клетку к митозу, происходят редупликация хромосом и накопление энергии, необходимой для прохождения деления клетки.

Синтез ДНК предшествует процессу деления ядра. Удвоение количества ядерной ДНК — обязательный фактор. При этом одна цепь двойной спирали служит матрицей, определяющей линейное расположение нуклеотидов другой цепи, синтезируемой в результате специфического спаривания оснований путем образования водородных связей (см. «Хромосомы»). Очевидно, накопление запаса энергии для прохождения митоза происходит за счет АТФ и других макроэргастических соединений.

Митотический процесс осуществляется в ряде этапов или фаз, причем каждая фаза готовит переход к следующей. Весь цикл деления клетки подразделяется на профазу, метафазу, анафазу, телофазу и цитокинез.

Мейоз. В любом животном или растительном организме, размножающемся половым путем, существуют клетки двух категорий. Одни из них, отличающиеся гаплоидным (одинарным) числом хромосом, предназначены для полового воспроизведения, другие — диплоидные (возникшие при слиянии половых клеток) — содержат в себе сумму хромосом двух родительских организмов. Впоследствии из диплоидных клеток в результате деления снова формируются гаплоидные, гаметные клетки. Именно этот особый тип деления клеток, характерный только для образования гамет, получил название редукционного деления или мейоза. При мейозе, помимо редукции хромосом, происходят рекомбинация генетического материала и обмен участков между гомологичными хромосомами (кроссинговер).

При рассмотрении жизненного цикла организмов с момента слияния двух гамет до образования новых обнаруживаются постоянные чередования фаз, отличающихся по числу хромосом: гаплофаза, представленная клетками, содержащими гаплоидное число хромосом, и диплофаза — диплоидное число хромосом.

У различных систематических групп продолжительность этих фаз неодинакова. В зависимости от соотношения фаз в жизненном цикле развития организма выделены три типа мейотического деления: зиготный, гаметный и промежуточный.

Зиготный тип мейоза отличается тем, что редукционное деление происходит непосредственно после оплодотворения, т. е. в зиготе; встречается у аскомицстов, базидиомицетов, некоторых водорослей, споровиков и других организмов, у которых в жизненном цикле преобладает гаплоидная фаза, в то время как диплоидная весьма короткая (см. «Половое воспроизведение»).

Гаметный тип мейоза характеризуется преобладанием диплоидной фазы. Редукционное деление происходит при развитии половых органов гаметангиев; встречается среди простейших и низших растений, например у зеленой водоросли, которая размножается только половым путем (см. «Половое воспроизведение»).

Промежуточный тип мейоза осуществляется в период между прохождением стадий спорофита и гаметофита. В данном случае формирование мужских и женских половых клеток происходит в органах размножения диплоидного организма — в материнских клетках микроспор в пыльниках и в материнских клетках макроспор в семяпочках. Промежуточный тип мейоза отличается от предыдущего типа тем, что после мейоза гаплоидные клетки еще несколько раз подвергаются митотическому делению в редуцированной гаплофазе. Он встречается у высших растений. Следовательно, относительное развитие гаплофазы и диплофазы в систематических группах растений бывает различным, в то время как процессы, связанные с образованием гамет (мейотическое деление), исключительно схожи между собой

Мейоз осуществляется в результате двух следующих друг за другом делений — редукционного, приводящего к уменьшению числа хромосом вдвое, и эквационного, идущего по типу обычного митоза. Эти деления называют первым и вторым делениями или просто делениями I и II.

Смысл мейоза заключается в обмене частицами хромосом и их перераспределении в дочерних ядрах родительских хромосом. В результате этого процесса число отцовских и материнских хромосом в ядрах оказывается различным — одни получают больше отцовских хромосом, а другие — материнских хромосом, при этом перестроенных. Это имеет решающее значение в процессах гибридизации растений.

Амитоз. Митоз является сложным делением ядра. Существует более простой тип деления клетки (например, у некоторых водорослей), который заключается в простом разделении клетки, в том числе и ядра, на две части путем образования перетяжки. Такой способ получил название амитоза, или прямого деления. Возможно, однако, что амитоз у растений иногда является трудно наблюдаемым митозом; подобный амитоз наблюдается, например, в клубне картофеля, когда клетки запасающей паренхимы находятся в фазе усиленного образования крахмала. Это клетки уже постоянные. В ядре такой клетки имеется крупное ядрышко, но, помимо него, возникает еще новое мелкое ядрышко, которое разрастается на основе материала старого ядра во второе ядро. Между старым и новым ядром образуется топкая клеточная перегородка. Так происходит быстрое увеличение числа клеток в растущем клубне картофеля.

Свободное образование клеток. В процессе митоза весь протопласт материнской клетки идет на образование дочерних клеток. В растительном мире значительно распространено и свободное образование клеток, при котором на создание новых клеток расходуется не вся цитоплазма, а ее часть. Например, у сумчатых грибов в сумке (вытянутой спорообразующей клетке) после троекратного деления ядра образуется восемь ядер, после чего каждое из них окружается частью материнской цитоплазмы; получившиеся одноядерные клетки обособляются, покрываются оболочками, но до выхода из сумки наружу они свободно лежат в оставшейся массе материнской плазмы. У цветковых растений свободное образование клеток имеет место, как правило, в зародышевом мешке до оплодотворения, а особенно после него, при образовании эндосперм.

Другие случаи образования новых клеток. Новые клетки образуются не только указанными способами. При половом размножении имеет место не деление материнской клетки, а, напротив, слияние двух половых клеток (гамет) в одну клетку (зиготу), которая уже в дальнейшем делится.

Среди водорослей известно обновление клетки, при котором весь протопласт старой клетки идет на образование новой клетки, например образование одной свободно движущейся клетки (зооспоры) из клетки, входящей в состав тела водоросли. Такая движущаяся клетка сформировалась из протопласта клетки многоклеточного организма, покрылась еще внутри материнской клетки оболочкой, образовала жгутики и, выйдя через отверстие в материнской оболочке, ведет себя некоторое время как самостоятельный организм.

2.Клеточная оболочка и ее видоизменения. Аппозиция – рост и утолщение клеточной оболочки путем наложения новых слоев на старые. Интуссусценция — образование и внедрение между старыми новых частиц.

К видоизменениям клеточной оболочки относятся: одревеснение, опробковение, кутинизация, минерализация, ослизнение клеточных оболочек.

Лекция 3. Растительные ткани.

1.Принципы классификации тканей. Физиологическая классификация растительных тканей. 2. Образовательные ткани. (меристемы). Особенности цитологического и гистологического строения меристем. Основные теории строения верхушечных меристем. 3. Постоянные ткани.

3.2. Покровные ткани,

3.3.Вторичная покровная ткань,

3.4. Проводящие ткани,

3.7. Проводящие пучки

Е, , ЕленевскийА. Г., Серебрякова . Анатомия и морфология растений.– М.: Просвещение, 1999.

Е, , ЕленевскийА. Г., И. Ботаника. Анатомия и морфология растений. – М.: Просвещение, 1978.

Лотова : Морфология и анатомия высших растений. – М.:КомКнига,2007. – 512с.

Практикум по анатомии и морфологии растений: Учеб. пособие для студ. высших пед учеб. заведений / , , и др.; Под ред. . 2-е изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 176 с.

Атлас по описательной морфологии высших растений. Цветок. Федоров Ал. А. и , 1975. Изд-во «Наука» Ленинградское отд., Л. 352 с.

Горышина растений. – М.: Высшая школа, 1979.

Жизнь растений. – М.: Просвещение, . – Т. 1-6.

Современная ботаника. – М.: Мир, 1990. — Т. 1-2.

1.Принципы классификации тканей. Физиологическая классификация растительных тканей.

Ткани представляют собой соединения внешне однородных по структуре, одинаковых по функциям, связанных между собой клеток, имеющих общее происхождение при развитии органа. Это соединение не является поверхностным, а обусловливает тесное взаимодействие клеток между собой. У высших растений ткани образуются вследствие роста и деления клеток.

Отдельные участки живых тканей способны жить долгое время самостоятельно в соответствующих искусственных условиях, а иногда и воспроизводить целый организм.

Наличие плазмодесм устанавливает связь живых клеток в растении. Распускание почек весной на самой верхушке дерева зависит от деятельности клеток корневых волосков в почве, удаленных от почек на большое расстояние, и от деятельности запасающих клеток. Монокарпические (однажды плодоносящие) растения (бамбук и др.) живут долгие годы, не зацветая, но когда, наконец, наступает цветение их, все живые клетки растения мобилизуются на обеспечение этого процесса и вслед за этим погибают.

Клетки не только в живом состоянии, но и после отмирания их живого содержимого, когда остаются лишь их клеточные оболочки, продолжают составлять ткань и играть в жизни организма очень существенную роль (например, клетки пробковой ткани).

При образовании тканей клетки первоначально располагаются одна возле другой, без всяких видимых перерывов. При некотором округлении клеток в углах образуются пустые места, межклетники, имеющие обычно на срезах треугольную форму. Впоследствии могут образовываться межклеточные пространства и ходы, нарушающие сплошное расположение клеток. Межклеточные пространства могут возникать благодаря: а) расхождению клеток, не сопровождаясь повреждением самих клеток вследствие расслоения срединных пластинок и разрушения пектинов;

б) распадению или растворению отдельных клеток или целых их групп; в) разрыву целых участков тканей, рост которых не соответствует быстроте роста окружающих тканей.

Эти пропуски в сплошном расположении клеток тканей в одних случаях обеспечивают газообмен и испарение, в других — являются вместилищами продуктов обмена веществ в растении (смол, дубильных веществ и др.).

Распределяя все ткани, встречающиеся в растении, по их физиологической роли и общему значению в его жизни, можно выделить следующие типы тканей: покровные, основные, проводящие, механические и выделительные. Все эти ткани постоянны и возникают из образовательных тканей. Внутри этих типов существуют подразделения.

2.Образовательные ткани (меристемы). Особенности цитологического и гистологического строения меристем.

Меристемы являются исходными (эмбриональными) тканями, из которых образуются указанные выше постоянные ткани. По происхождению различаются меристемы первичные и вторичные, по положению в растении — верхушечные, боковые и вставочные. Верхушечные (или апикальные) меристемы, в свою очередь, подразделяют на верхушечную меристему вегетативного побега, верхушечную меристему цветоносного побега и меристему кончика корня. Таким образом, верхушечные меристемы расположены па концах стеблей и корней. Они закладываются на верхушках не только главного стебля, но и боковых, а также на кончиках многочисленных молодых ответвлений корней. К, боковым меристемам относятся, например, перицикл, образующий цилиндр из периодически (а не постоянно) делящихся клеток внутри стебля и корня, и прокамбий, клетки которого потом дифференцируются в проводящие пучки. Об этих меристемах в дальнейшем будет сказано подробно (здесь же даются только названия). Вставочные меристемы бывают в отдельных участках стебля и листа. Из первичных меристем образуются первичные ткани всех типов.

Кроме того, существуют вторичные меристемы. Они возникают из других тканей, уже постоянных, когда-то возникших из первичной меристемы. Такие вторичные меристемы носят разные названия (межпучковый камбий, пробковый камбий и пр.). Клетки меристемы при благоприятных условиях обладают способностью постоянного клеточного деления в разных плоскостях. Если деление происходит быстро, образующиеся из них клетки остаются относительно короткими и широкими, с тупыми концами, давая начало паренхимным клеткам. Плотно соединенные клетки меристемы характеризуются тонкими стенками, густой цитоплазмой, заполняющей всю полость клетки, ядром и очень мелкими вакуолями.

Изучение клеток меристемы с помощью электронного микроскопа и тщательные биохимические исследования изменили наши представления о них. Целлюлозы в клеточных стенках оказалось мало. В стенках растущей меристематической клетки обнаружено 92,5% воды; из остальных 7,5% две трети составляют пектиновые вещества и гемицеллюлоза; кроме того, установлено некоторое количество целлюлозы, нецеллюлозных полисахаридов, протеина и др. Электронный микроскоп показал, что клеточная стенка меристематической клетки построена из сплетения микроволокон. Плазмодесмы проникают в стенки, и участки микроволокон расположены именно там, где находятся плазмодесмы. Синтез целлюлозы в стенке происходит мозаично, «островками».

Детальнее, чем прежде, изучен протопласт меристематической клетки корня и стебля. Одной из наиболее характерных черт ядра клетки являются крупные размеры его по отношению ко всему объему клетки. Ядро часто занимает от 2/3 до 3Д объема.

В цитоплазме меристематической клетки имеются многочисленные включения с высоким содержанием РНК (40—50%), много протеина и фосфолипидов (см. «Клетка»).

Митохондрии также многочисленны в клетке меристемы. В них липопротеиновая и фосфатидная мембранная система. Митохондрии могут увеличиваться по размерам в 4—5 раз. Полагают, что это происходит вследствие того, что оболочка митохондрии складчатая (гофрированная).

У клеток меристемы, находящихся в определенных зонах верхушек стеблей и корней и расположенных отдельными группами среди обычных клеток меристемы, деление поперечными перегородками становится замедленным. Так как они растут и преимущественно при этом делятся продольными перегородками, то в результате образуются вытянутые в длину делящиеся клетки с густозернистым содержимым, образующие прокамбий (см. «Стебель»).

Во время разрастания и развития клеток, образованных меристемой, начинают образовываться межклеточные пространства. С отдалением от верхушек стеблей и кончиков корней происходит замедление, а затем и прекращение клеточных делений. Различают три последовательные фазы изменения молодых клеток: 1) фаза деления, вызываемая усиленным приростом живого вещества протопласта, 2) фаза усиленного разрастания клеточных оболочек, за которым не поспевает прирост веществ протопласта, но зато появляется в изобилии клеточный сок, сперва во многих отдельных вакуолях, которые вскоре сливаются в одну большую вакуолю; 3) фаза детерминации, когда клетки становятся специализированными для выполнения определенных функций. В последнем случае мы наблюдаем превращение первичной образовательной ткани в постоянную ткань.

3. Постоянные ткани.

Наибольший объем в растении занимают основные ткани, защищенные снаружи покровными тканями и пронизанные проводящими, механическими и другими тканями. Образующие их живые клетки отличаются обычно паренхимным строением; их оболочка большей частью топкая, состоит из целлюлозы, но нередко утолщается и древеснеет. Очертания клетки различны, чаще всего округло-многоугольные. Основная ткань в противоположность другим очень богата межклеточными пространствами. Размеры их весьма разнообразны, начиная от узких каналов и кончая крупными полостями, во много раз превышающими размеры самих клеток.

Основные ткани являются для всего растения преимущественно питающими тканями. В этом их назначение. В них существуют функциональные различия, и соответственно этому они подразделяются на следующие три разновидности основной ткани.

1. Поглощающая паренхима, функции которой заключаются в передвижении водных растворов различных минеральных веществ из почвы, которые первоначально всасываются наружными корневыми волосками на окончаниях корней. Поглощающая паренхима направляет эти растворы в центральную часть корня, где они попадают в специальную водопроводящую систему. Отсюда следует, что эта паренхима расположена во всасывающей части корня.

2. Ассимиляционная паренхима, или хлоренхима, характеризуется наличием в ее клетках значительного количества хлорофилловых зерен. Главной функцией этой ткани является процесс фотосинтеза, образование его первичных продуктов. Образование углеводов зависит не только от наличия хлоропластов, но и от солнечного света, поэтому хлоренхима расположена непосредственно под кожицей листьев и зеленых стеблей, внедряясь иногда и глубже.

Хлоренхима в листьях нередко не образует однородной ткани. У многих цветковых растений она разделяется на два совершенно различных, не связанных между собой переходами слоя. Один из них, лежащий под кожицей верхней стороны листа и состоящий из вытянутых в длину призматических клеток, расположенных перпендикулярно к поверхности листа, носит название столбчатой, или палисадной, паренхимы. Клетки ее отличаются присутствием значительного количества хлоропластов, чем и объясняется интенсивность процесса фотосинтеза в этой ткани. Другой слой, лежащий с нижней стороны листа, отличается рыхлостью из-за образования больших межклеточных пространств, поэтому такая ткань называется губчатой паренхимой. Последняя хотя и имеет в своих клетках хлорофилловые зерна, но ассимиляция — ее вторая функция, а главными функциями являются газообмен и транспирация (испарение воды).

3. Запасающая паренхима. Эта форма основной ткани приспособлена к накоплению запасов таких питательных веществ, как крахмал, инулин, сахар, масло и пр. Она имеется во всех органах семенных растений. Стенки клеток ее нередко утолщены (в древесине, в семенах). Запасающая ткань существует в семенах, например, хлебных злаков, где отлагаются преимущественно крахмал и белки; в семенах бобовых, где откладывается значительное количество белков и крахмала (горох, соя, люпин) или масла (арахис). Эта ткань свойственна клубням и утолщенным корням многих растений, а также отводкам и веткам деревьев и кустарников, заполняясь чаще всего крахмалом; в корнеплодах сахарной свеклы она запасает сахарозу. Даже в листьях многих вечнозеленых растений, как, например, благородный лавр, маслина, падуб, магнолия, наружные клетки в определенное время года бывают заполнены крупными крахмальными зернами. В клетках паренхимы откладываются не только запасные питательные вещества, но и различные другие органические соединения: алкалоиды, глюкозиды, дубильные вещества, каучук в смеси со смолами и др.

Паренхима является также тканью для транзита различных растворов внутри растения.

Практическое значение запасающей паренхимы понятно: она представляет для нас источник разнообразнейшего растительного сырья.

Одно из свойств основной ткани — ее способность превращаться при определенных условиях в ткань с делящимися клетками. Это имеет огромное практическое значение при размножении растений различными отрезками, прививках растений, повреждениях и т. п.

У некоторых растений развивается специальная воздухоносная паренхима (аэренхима), задача которой облегчить дыхание погруженных в воду нижних частей растения. Она особенно часто наблюдается у болотных и водных растений, корни и часть стеблей которых плотно охвачены илом или грязью, затрудняющими газообмен. Кроме того, содержание 02 в воде незначительное. Такая ткань является резервуаром воздуха. Она же способствует всплыванию весной па поверхность воды перезимовавших на дне почек водных растений. Аэренхима, таким образом, является специальной тканью проветривания, а не питающей.

3.2. Покровные ткани

Органы высших растений ограждены тканью, образованной одним пли несколькими рядами однородных клеток. Различают три типа покровной ткани: эпидерма (кожица), пробка и корка. Эпидерма имеет еще ряд разнообразных придаточных образований в виде кутикулы, волосков, бугорков, воскового налета и пр.

Слой эпидермы первоначально имеется на всех частях растений. Она сохраняется в течение всей жизни растений или какого-либо его органа в случае их кратковременного существования, как, например, у однолетних растений или на листьях. У многолетних растений или на органах, существующих в течение ряда лет, благодаря претерпеваемым ими изменениям роста в толщину эпидерма часто уже в первом вегетационном году заменяется вторичным типом покровной ткани (пробкой).

Эпидерма образуется из ряда более или менее однородных живых клеток. Протопласт клетки эпидермы состоит из незначительного постенного слоя цитоплазмы, ядра, небольшого числа лейкопластов и крупной вакуоли, иногда с окрашенным клеточным соком. Хлоропласт в клетках эпидермы встречаются нередко, притом у растений разных семейств. Однако обычно эпидерма содержит хлоропласты только в замыкающих клетках устьиц. Клетки кожицы расположены сплошным слоем, что отвечает функции этой ткани как защищающей от испарения, охлаждения, инфекции и т. п. Клетки эпидермы плоские, вытянутые в одном направлении на длинных органах (стебель, линейные листья), или широкие — на широких листьях. Боковые стенки клеток эпидермы листьев, особенно на их нижней стороне, часто отличаются извилистостью, причем выступы оболочки одной клетки входят в углубления другой как зубчатки. Подобное сочленение клеток делает кожицу очень прочной и не препятствует растяжению или сжатию клеток. Эта особенность строения резко отличает эпидерму от нижележащих тканей, имеющих межклеточные щели и даже полости.

Поверхность кожицы часто покрыта сверху кутикулой. Эта мантия растения представляет собой продукт жизнедеятельности цитоплазмы, которая выделяет через оболочку на ее поверхность жидкий кутин, затвердевающий в пленку. У яблок, арбузов кутикула достигает значительной толщины и может служить сортовым признаком. Кутикула бывает и на внутренних клетках органа (например, в эндодерме корня).

У многих растений непроницаемость эпидермы для воды, газов и пр. возрастает в связи с образованием воскового налета, пропитывающего кутикулу и часто выступающего наружу в виде зернышек, более или менее густо покрывающих поверхность кутикулы и придающих органам растения голубовато-сизый оттенок. Всем известен такой сизый

налет на стеблях и листьях ржи, многих сортов пшеницы, овса, на стеблях клещевины, листьях гвоздики, эвкалипта, на хвое серебристой ели. Очень резко он выделяется на зрелых плодах сливы, винограда. Его легко стереть с поверхности. Иногда зернышки вследствие продолжающегося выделения воска клетками эпидермы вырастают в палочки, образующие густой покров на поверхности эпидермы, как у сахарного пли болотного тростника. В других случаях образуется восковая пленка, покрывающая кутикулу сплошным прозрачным слоем. Эти выделения воска могут достигать толщины в несколько миллиметров и использоваться в технических целях. Подобный растительный воск добывают с листьев бразильской пальмы Copernicia cerilera, со стеблей паль

мы Ceroxylon andicola. Восковой налет — стойкий наследственный признак и может иметь селекционное значение.

Другая особенность внешних стенок клеток эпидермы — пропитывание их минеральными солями (кальция и кремния). У осок кремний отлагается даже в кутикуле. В некоторых случаях клеточные оболочки приобретают настолько большую прочность, что, например, хвощи, в кожице которых отлагается кремнезем, употребляют для полировки.

Эпидерма часто дает различного рода выросты — нежные сосочки, придающие бархатистый характер лепесткам цветков многих растений, таким, как примулы, анютины глазки, львиный зев, некоторым сортам георгины и пр. Жесткие выросты очень часты на стеблях ксерофитных растений. Различные придатки эпидермы в виде волосков позволяют растениям не только уменьшать испарение, но и предохраняют их благодаря шершавой поверхности листьев и стеблей от поедания скотом, гусеницами, улитками, а также способствуют распространению плодов многих растений.

Волоски являются выростами внешней стенки некоторых клеток эпидермы. Они бывают одноклеточные и многоклеточные, а, кроме того, мертвые или живые. Многоклеточные волоски образуются от повторного деления одноклеточных выростов эпидермы. Мертвые волоски лишены протопласта; полости их заполняются воздухом, из-за чего они кажутся белыми. Белый цвет тканей объясняется присутствием воздуха в межклеточниках и в мертвых клетках; воздух придает белый цвет снегу, мучнистому содержимому семян, белым лепесткам цветков. Когда растение сплошь покрыто такими мертвыми волосками, заполненными воздухом, оно имеет седой вид (например, некоторые виды чистеца Stachys lanata и др.). Такие волоски отражают солнечные лучи и этим уменьшают нагревание и испарение у растения.

Волоски бывают простые или ветвистые. Иногда волоски образуются на бугорках, увенчивая их. Густой покров волосков на листьях, особенно ветвистых, имеет значение ветрозащитных образований. Порывы ветра, усиливающие испарение, значительно сглаживаются этими покровами. Устьица укрываются как бы под пологом «леса».

Форма волосков очень разнообразна и характерна для того или иного вида растения. Бывают волоски головчатые, звездчатые, крючковидные, чешуйчатые. Последние получаются при разрастании волоска в ширину, а не в высоту. Цепкие волоски в виде крючков особенно развиты у плодов сорных растений, например липучки (Echinospermun lappula и др.).

Источник