- Словообразование на базе имен собственных

- Общее представление о словообразовании

- Готовые работы на аналогичную тему

- Особенности словообразования на базе имён собственных

- Имена собственные в русском языке: классификация и функции

- Определение понятия

- Функции имен собственных

- Классификация онимов

- Связь имен нарицательных с именами собственными

- Особенности перевода

- Видео

- Проблема перевода имен собственных

- ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ

- Собственное имя

Словообразование на базе имен собственных

Вы будете перенаправлены на Автор24

Общее представление о словообразовании

В настоящее время лингвисты особо обращают внимание на вопросы, связанные с явлением номинации и её структурой. Современный мир постоянно пополняется новыми понятиями, что вызвано стремительным темпом научно-технического прогресса, интенсивным развитием социально-экономической и политической ситуации в мире. Это всё прямым образом влияет на язык и на его лексический состав.

Одним из основных способов изменения лексического состава языка является словообразование.

Словообразование представляет собой процесс образования новых слов, которые возникли в результате формально-семантического соотношения между ними и однокоренными (производящими) словами.

В иностранной лингвистической литературе вместо понятие «словообразование» принято использовать понятие «деривация», причём новое (производное) слово в этом случае называется дериватом.

Согласно одной из основных оппозиций (противопоставлений) в языкознании, словообразование может пойти как по диахронному, так и по синхронному пути (способу).

Диахронные способы не предполагают наличия между производящим и производным словом отношений производства (мотивации) То есть используется производящее слово целиком без привлечения каких-либо аффиксов. В частности, диахронными можно назвать следующие способы словообразования:

- морфолого-синтаксический способ, который предполагает переход конкретного слова из одной части речи в другую;

- лексико-семантический способ, который предполагает приобретение одним словом различных значений.

Синхронные способы словообразования основаны на использовании различных аффиксов, морфем и основ. В связи с этим, синхронные способы преимущественно представлены морфологическими способами, то есть аффиксацией – присоединением к основе слова аффиксов или их опущением. Они подразделяются на такие способы, как:

Готовые работы на аналогичную тему

- приставочный способ, который предполагает присоединение к основе слова приставок (префисков);

- суффиксальный способ, который предполагает присоединение к основе слова суффиксов;

- приставочно-суффиксальный способ, который имеет место при одновременном использовании приставки и суффикса;

- бессуффиксный способ, который предполагает опущение наличествующих суффиксов;

- словосложение, которое предполагает объединение в одном (сложном) слове нескольких основ;

- аббревиация, которая представлена сокращением слова или словосочетания.

Словообразование и связанные с ним отношения изучаются отдельным разделом языкознания – дериватологией.

Особенности словообразования на базе имён собственных

Возможно словообразование, производящим словом в котором выступает имя собственное, то есть имя существительное, обозначающее конкретный, вполне определённый предмет (или явление), что выделяет его на фоне других однородных предметов (или явлений). В частности, к именам собственным относятся:

- имена людей / антропонимы (личные имя, фамилия, отчество, прозвище и т.д.);

- имена животных / зоонимы (клички животных);

- географические названия / топонимы (названия рек, гор, улиц, городов и т.д.);

- другие названия (произведений литературы, товаров, интернет-сайтов и др.).

Имена собственные могут быть использованы для образования новых слов – имён существительных, прилагательных, глаголов, наречий. Причём особенности этих новообразованных слов предопределены спецификой имён собственных как особого лексико-грамматического разряда существительных. Суть этих особенностей состоит в следующем.

Во-первых, слова, производные от имён собственных названий лиц, обычно не включены в лексику языка и, следовательно, не указаны в словарях. С одной стороны, это связано с прекращением употребления подобных слов, что вызвано завершением карьеры или смерти людей, чьи имена стали базой для производных слов. С другой стороны, ограниченной узнаваемостью этих лиц, что препятствует полноценному обращению соответствующих дериватов. А во-вторых, имена собственные и имена нарицательные существенно различается в плане выражения признака производных от них слов.

В настоящее время высказывается предположение, что применительно к словам, производным от имен собственных, реализуется теория словообразовательных рядов. Эта теория даёт разъяснения насчёт функционирования механизма структурно-семантического взаимодействия производящей основы и различных аффиксов. В частности, принадлежность к определенному типу словообразовательного ряда влияет на выбор основной или расширенной формы суффикса и соответственно на структурно-семантическую вариативность словообразовательных формантов.

Лексический состав языка во многом обогащается за счёт слов, которые произведены от имён собственных. На их базе, как правило, образуются новые имена существительные и имена прилагательные. Их образование преимущественно осуществляется посредством словосложения и суффиксального способа. В результате имена собственные наполняют язык новыми словами – именами нарицательными.

Русский язык также имеет ряд дериватов, которые были образованы, основываясь на именах собственных. К их числу можно отнести следующие слова:

- толстовка – это разновидность одежды, которая была названа в честь Л.Н. Толстого;

- бойкот – это протест, названный по имени британского управляющего XIX века Чарльза Бойкотта, против которого выступали ирландцы;

- оливье – это салат, получивший название от французского шеф-повара Люсьена Оливье;

- мавзолей – это погребальная постройка, которая была названа по аналогии с роскошной гробницей карийского царя Мавсола;

- силуэт – это теневой профиль, впервые срисованный с образа французского министра Этьена Силуэта, который ради дохода казне уменьшил пенсии и ввёл дополнительные налоги.

Таким образом, слова, образованные на базе имён собственных и получившие значение от определённого контекста, достаточно распространены в современном языке.

Источник

Имена собственные в русском языке: классификация и функции

В составе любого языка имя собственное занимает важное место. Появилось оно в далекие времена, когда люди стали понимать и дифференцировать предметы, что потребовало присвоения им отдельных названий. Обозначение объектов происходило, опираясь на его отличительные признаки или функции для того, чтобы название содержало данные о предмете в символическом или фактическом виде. С течением времени, имена собственные стали предметом интереса в различных областях: географии, литературе, психологии, истории и конечно же, лингвистике.

Самобытность и содержательность изучаемого явления привели к возникновению науки об имени собственном — ономастики.

Определение понятия

Имя собственное — это существительное, которое называет предмет или явление в конкретном смысле, отличая его от других схожих ему предметов или явлений, выделяя их из группы однородных понятий.

Важный признак этого имени состоит в том, что оно связано с называемым объектом, несет информацию о нем, не затрагивая понятие. Их пишут с заглавной буквы, и иногда названия берут в кавычки (Мариинский театр, автомобиль «Пежо», пьеса «Ромео и Джульетта»).

Употребляются имена собственные, или онимы, в единственном либо во множественном числе. Множественное число проявляется в случаях, когда несколько предметов имеют сходные обозначения. Например, семья Сидоровых, однофамильцы Ивановы.

Функции имен собственных

Имена собственные, как единицы языка, выполняют различные функции:

- Номинативная — присваивание имен предметам или явлениям.

- Идентифицирующая — выделение конкретного предмета из множества.

- Дифференцирующая — отличие объекта от однородных ему внутри одного класса.

- Экспрессивно-эмоциональная функция — выражение положительного или отрицательного отношения к объекту номинации.

- Коммуникативная — номинация лица, предмета или явления во время общения.

- Дейктическая — указание на предмет, в момент произнесения его названия.

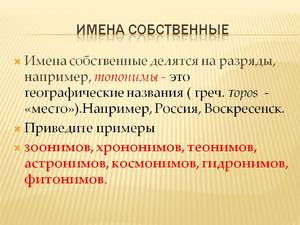

Классификация онимов

Собственные имена во всем своем своеобразии подразделяются на множество типов:

- Антропонимы — имена людей:

- имя (Иван, Алексей, Ольга);

- фамилия (Сидоров, Иванов, Брежнев);

- отчество (Викторович, Александровна);

- прозвище (Серый — для имени Сергей, Хромой — по внешнему признаку);

- псевдоним (Владимир Ильич Ульянов — Ленин, Иосиф Виссарионович Джугашвили — Сталин).

2. Топонимы — географические названия:

- ойконимы — населенные пункты (Москва, Берлин, Токио);

- гидронимы — реки (Дунай, Сена, Амазонка);

- оронимы — горы (Альпы, Анды, Карпаты);

- хоронимы — большие пространства, страны, области (Япония, Сибирь).

3. Зоонимы — клички животных (Мурка, Шарик, Кеша).

4. Документонимы — акты, законы (закон Архимеда, Пакт мира).

5. Другие названия:

- теле- и радиопередачи («Синяя птица», «Время»);

- средства передвижения («Титаник», «Волга»);

- периодика (журнал «Космополитен», газета «Таймс»);

- литературные произведения («Война и мир», «Бесприданница»);

- названия праздников (Пасха, Рождество Христово);

- торговые марки («Пепси», «Макдональдс»);

- организации, предприятия, коллективы (группа «Абба», Большой театр);

- стихийные явления (ураган «Хосе»).

Связь имен нарицательных с именами собственными

Говоря об имени собственном нельзя не упомянуть имя нарицательное. Различают их по объекту номинации.

Так, имя нарицательное, или аппелятив, называет предметы, лица или явления, которые имеют один или несколько общих признаков и представляют собой отдельную категорию.

- кошка, река, страна — имя нарицательное;

- кошка Мурка, река Обь, страна Колумбия — имя собственное.

Отличия имен собственных от нарицательных, также представляют большой интерес в научных кругах. Этот вопрос изучали такие языковеды, как Н. В. Подольская, А. В. Суперанская, Л. В. Щерба, А. А. Уфимцева, А. А. Реформатский и многие другие. Исследователи рассматривают эти явления с разных сторон, приходя, иногда, к противоречивым результатам. Несмотря на это, выделяют специфические признаки онимов:

- Онимы называют предметы внутри класса, тогда как нарицательные имена — сам класс.

- Имя собственное присваивают отдельному предмету, а не множеству, к которому он принадлежит, несмотря на общие черты, характерные для этого множества.

- Объект номинации всегда конкретно определен.

- Хотя и имена собственные, и нарицательные связаны рамками номинативной функции, первые — только называют объекты, тогда как вторые еще и выделяют понятие о них.

- Онимы являются производными от аппелятивов.

Иногда имена собственные могут преобразовываться в имена нарицательные. Процесс преобразования онима в имя нарицательное называют аппелятивация, а обратное действие — онимизацией.

Благодаря этому, слова наполняются новыми оттенками смысла и раздвигают рамки своего значения. Например, собственное имя создателя пистолета С. Кольта стало нарицательным и часто в речи «кольт» употребляется для номинации этого вида огнестрельного оружия.

В качестве примера аппелятивации можно привести переход имени нарицательного «земля» в значении «почва», «суша», в оним «Земля» — «планета». Таким образом, используя имя нарицательное как название чего-либо, оно может стать онимом (революция — площадь Революции).

Кроме того, часто нарицательными становятся имена литературных героев. Так, в честь героя одноименного произведения И. А. Гончарова, Обломова, возник термин «обломовщина», которым обозначают бездеятельное поведение.

Особенности перевода

Особую сложность представляет перевод имен собственных, как на русский язык, так и с русского на иностранные языки.

Перевод онимов невозможно совершить, опираясь на смысловое значение. Его проводят с использованием:

- транскрипции (запись переводимого кириллицей с удерживанием исходного звукового ряда);

- транслитерации (соотнесение букв русского языка с иностранными при помощи специальной таблицы);

- транспозиции (когда отличающиеся по форме онимы имеют одинаковое происхождение, например, имя Михаил в русском языке, и Михайло в украинском).

Транслитерация считается наименее используемым способом перевода онимов. К ней прибегают в случае оформления международных документов, загранпаспортов.

Некорректный перевод может стать причиной дезинформации и неправильного толкования смысла сказанного или написанного. При переводе следует придерживаться нескольких принципов:

- Использовать справочные материалы (энциклопедии, атласы, справочники) для уточнения слов;

- Стараться сделать перевод, опираясь на как можно более точный вариант произношения или смысла названия;

- Пользоваться правилами транслитерации и транскрипции для перевода онимов с исходного языка.

Подводя итог можно сказать, что онимы отличаются богатством и разнообразием. Своеобразие типов и обширная система функций характеризуют их, а следовательно, ономастику, как важнейшую отрасль лингвистического знания. Имена собственные обогащают, наполняют, развивают русский язык, поддерживают интерес к его изучению.

Видео

Из этого видео вы узнаете, что такое имя собственное.

О нарицательных и собственных именах существительных вы узнаете из этого видео.

Источник

Проблема перевода имен собственных

Передача имен собственных – это сложная переводческая проблема, которая требует особого внимания, поскольку ошибки при переводе онимов могут послужить причиной возникновения неточностей и даже дезинформации, а ошибка в переводе имени собственного в официальном документе способна стать причиной судебного разбирательства.

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ

Гипотеза: имена собственные имеют свою специфику и крайне важно при переводе учитывать их этнокультурные особенности.

Собственное имя

Значение: (оним) (калька лат. nomen proprium; оним — от греч. onoma, onyma — имя, название) — слово, словосочетание или предложение, которое служит для выделения именуемого им объекта из ряда подобных, индивидуализируя и идентифицируя данный объект. Оним — это всегда имя собственное, содержащее информацию о специфике называемого объекта, исторической эпохе его происхождения, этносе, который создал название, языке, используемом для образования названия.

С видами онимов можно ознакомиться в ментальной карте

Имена собственные можно встретить в любой сфере, они выступают в качестве объекта межъязыкового и межкультурного заимствования.

Переводят имена собственные на русский язык, используя правила транскрипции, транслитерации, транспозиции или калькирования.

- При транскрипции слово записывается буквами кириллицы, при этом упор делается на точное соответствие исконному звучанию слова на языке оригинала. Из-за различия некоторых звуков в русском и иностранных языках, как правило, существует несколько вариантов транскрипции. Приживаются обычно варианты более близкие природе русского языка.

- При транслитерации количество неоднозначностей меньше, поскольку слово переводится побуквенно согласно таблице соответствий символов, но побуквенный перевод далеко не всегда соответствует реальному звучанию слова в языке оригинала, кроме того, опять, же не всегда удобен в произношении носителями русского языка.

- При транспозиции слово или часть оригинального слова передается в русском языке, используя те же самые лексические средства, как и в языке- носителе и заключается в том, что имена собственные в разных языках, которые различаются по форме, но имеют общее лингвистическое происхождение, используются для передачи друг друга. Как правило, используются варианты имён, восходящие к именам-прототипам (библейским, латинским или греческим).

Издавна сложилась следующая практика перевода: имена монархов и религиозных деятелей передаются, как правило, по методу транспозиции (в традиционном варианте). Другими словами, король James должен по-русски именоваться не Джеймсом, а Иаковом, король John Lackland — не Джоном, а Иоанном Безземельным. Так, английский король Charles I (1600—1649) именуется в русских учебниках истории Карлом, а завоеватель Англии XI века William the Conqueror — Вильгельмом.

Ономастика имеет ряд разделов: топонимика (географические названия), антропонимика (имена, фамилии, отчества) и т.д.

- Калькирование использовалось для передачи топонимов, состоящих из двух слов и более: Красная площадь – Red Square. В настоящее время калькирование топонимов не соответствует существующим ныне тенденциям и нормам перевода топонимики и для передачи новых топонимов не применяется.

- Трансплантация (прямой графический перенос) используется при переводе на языки, использующие тот же алфавит (гомогенные алфавиты). Часто сопровождается этот приём экспликацией. В настоящее время это широко практикуется в отношении названий компаний, прежде всего в деловых и газетных текстах.

- Экспликация встречается в виде уточнения в самом тексте или комментария переводчика в виде сноски: компания LG; Utah – штат Юта.

- Деонимизация используется для передачи антропонимов-метафор и топонимов-метафор («прецедентных имён»), которые в переводном языке неизвестны или не имеют сходного метафорического потенциала.

- Функциональная аналогия (обычно во фразеологизмах): Rome was not built in a day — Москва не сразу строилась.

- Эвфоническая передача (создание благозвучия). Особенно в устном переводе.

Д. И. Ермолович дает конкретные рекомендации переводчику по передаче имен собственных, в частности, исследователь рекомендует:

- убедиться в том, что перед вами именно имя собственное (не все слова английского языка, пишущиеся с заглавной буквы, являются именами собственными);

- определить, к какому классу предметов относится оним (что называет имя собственное – человека, организацию, предмет и т. п., от этого будет зависеть стратегия перевода);

- установить национально-языковую принадлежность имени собственного (от языка-источника онима будет зависеть его произношение, а, значит, и транскрипция);

- проверить наличие традиционных соответствий (возможно, имя собственное уже имеет устоявшийся вариант перевода именно в том значении, которое встретилось вам);

- принять переводческое решение, принимая во внимание все аспекты формы и содержания имени собственного, целевой аудитории перевода.

- проверить наличие традиционных соответствий (возможно, имя собственное уже имеет устоявшийся вариант перевода именно в том значении, которое встретилось вам);

- установить национально-языковую принадлежность имени собственного (от языка-источника онима будет зависеть его произношение, а, значит, и транскрипция);

- определить, к какому классу предметов относится оним (что называет имя собственное – человека, организацию, предмет и т. п., от этого будет зависеть стратегия перевода);

Таким образом, можно сделать вывод, что перевод имен собственных, представляющих собой огромный пласт прецизионной лексики, это не простая и очень ответственная работа, к выполнению которой переводчик должен относиться максимально серьезно и внимательно, используя свои фоновые знания и доступную справочную информацию, выбирая способы перевода в соответствии с существующими рекомендациями и с учетом конкретной прагматической задачи.

Для закрепления материала предлагается пройти тест в игровой форме.

Источник