Дайте характеристику обратного словообразования

Особой разновидностью аффиксации является так называемое обратное словообразование, состоящее в том, что новое слово образуется путем отбрасывания аффиксов от уже имеющегося слова. В результате такого процесса (иногда также называемого редеривацией) в русском языке от слова доярка образовалось слово дояр, от фляжка — фляга; тот же процесс, сопровождающийся смягчением конечного согласного звука основы, привел к образованию слова зелень (от зеленый). Иногда какое-то имеющееся в языке слово ошибочно воспринимается как содержащее деривационный аффикс и образованное от другого, в действительности не существующего. И тогда по аналогии с соответствующей словообразовательной моделью создается недостающее слово. Именно таким путем в свое время возникло в русском языке слово зонт: заимствованное голландское слово soппedeck, получившее на основе русской артикуляционной базы фонетическое оформление зонтик, было воспринято носителями русского языка как уменьшительная форма несуществующего слова зонт, которое и бьшо создано и стало употребляться как основная форма. Достаточно распространены примеры обратного словообразования в английском языке: глагол to lase (действовать как лазер, от существительного laser — лазер), to baby-sit (присматривать за детьми в отсутствие родителей, от baby-sitter — приходящая няня), to housekeep (вести домашнее хозяйство, от housekeeping – домашнее хозяйство), to edit (редактировать, от editor — редактор), to televise (передавать по телевидению, от televisioп телевидение), и т.д.

Для образования новых слов также широко используется словосложение. Под словосложением понимают образование новых слов путем соединения двух и более корневых морфем, основ или целых слов: марсоход, видеопиратство, кинорынок и т.п. В русском языке, teIecommande (дистанционное управление), radioactivite (радиоактивность) во французском, staпd-alone (тот, ктоработает независимо, от to stand — стоять — и alопе – водиночку), топеутап (финансист, от топеу- деньги – и тап — человек), loпgbeard (старик, от loпg — длинный — и beard — борода) в английском, Alleinhaпdel (монопольная торговля, от allein — один — и Haпdel — —торговля), Вildfunk (телевидение, передача изображения по радио от Вild — картина — и Fuпk — радио) внемецком т.д.

Следующий способ словообразования — конверсия, то есть образование слова одной части речи от слова другой части речи без всяких морфологических изменений его в исхолной форме (так называемый переход одной части речи в другую): сравните нем. leben (жить) и das Lebеп (жизнь), klарреп (хлопать) и das Klарреп (хлопанье);франц. boire (пить) и le boire (питье); англ. to break (прерываться) и а break (перерыв), а fine (штраф) и to fine (штрафовать), а rouпd (круг), rouпd (круглый), round (вокруг); русск. блинная, пельменная, закусочная существительные, образованные по конверсии отприлагательных, любимый, заведующий — существительные, образованные от причастий, и т.д.Иногда термин конверсия понимается в узком смысле: только как безаффиксное образование существительных от глаголов и глаголов от существительных — например, англ. а jump (прыжок) от to jump (прыгать) и to water (поливать) от water (вода). При таком понимании конверсии можно сказать, что она используется преимущественно в языках с бедной морфологической системой, где много простых, непроизводных слов и где в результате этого существительные и глаголы в своей исходной форме не имеют никаких специальных показателей части речи, как, например, в английском языке, где этот способ словообразования применяется чрезвычайно широко.

Еще одним способомсловообразования является аббревиация — создание слова на основе аббревиатур, то есть сокращений усеченных вариантов) других слов:

ЭВМ (электронно-вычислительная машина), нло (неопознанный летающий объект), БДТ (Большой драматический театр), вуз (высшее учебное заведение), госдеп (государственный департамент), адхоз (административно-хозяйственный), адхозотдел (административно- хозяйственный отдел.), Госдума (государственная дума) и т.д. Этот способ представлен во многих языках мира: ср.: нем. GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftuпg — общество с ограниченной ответственностью), франц. ovпi (objet volапt nоп ideпtifie — неопознанный летающий объек)), англ. brunch (поздний завтрак илиранний обед от breakfast — завтрак — и lunch — обед), VIP (very important persoп — особо важная персона) и т.д.

Дайте характеристику процесса переосмысления.

Новые слова могут появляться в языке не только в результате создания новых означающих, то есть новых материальных оболочек, но и в результате полного изменения значений уже имеющихся слов, материальная оболочка которых наполняется новым содержанием. При этом речь идет не о появлении нового лексикосемантического варианта существующего слова, а о появлении нового слова, когда прежнее значение полностью утрачивается, а его место занимает новое. Такой процесс называется переосмыслением. В результате переосмысления в русском языке появились, например, такие слова, как вокзал, истукан, вздор в их современных значениях. Прежние значения этих слов (зал для увеселений, статуя, сдираемая с бревна кора или стружка) сначала послужили основой для появления новых, переносных значений, а затем уступили им свое место. В результате появились принципиально иные знаки, с новыми означаемыми.

Источник

Способ обратного словообразования примеры

۩ обратно (в другую сторону) словообразуют слово. англ. back-formation/ word formation.

▲ Возникновение мнимопроизводящего слова в результате оценки непроизводной основы как производной, с вычленением в последней ложного аффикса: (нидерл. zondek, где zon ‘солнце’, dek ‘покров, покрытие’) русск. зонтик зонт-ик зонт; (нем. Flasche ‘бутылка’ — польск. flasza flaszka) русск. фляшк-а фляж-к-а фляг-а. К этой же рубрике иногда относят случаи «восстановления» основы в этимологически неоправданной фонетической форме: пуг-ать, пуг-ливый ← пуж-ать, пуж-ливый ← пуд-ити ‘пугать’, сохраненное в диалектах, ср. еще сороко-пуд.

► Обратное словопроизводство, как показывают иллюстрации, возможно в тех случаях, когда аффиксальное образование попадает в язык самостоятельно, не будучи созданным от простого слова. Естественно, что наличие в языке производного слова при отсутствии простого – явление весьма редкое, соответственно немногочисленны и разрознены случаи обратной деривации. Проникновение в язык сложных по своему составу слов, формальные элементы которых входят в определенные морфологические ряды, а основа остается единичной, обусловлено обычно так называемой внешней историей языка, в частности заимствованием рядов слов с одинаковым аффиксом, а также переразложением основы в результате народной этимологии, трактующей произвольный отрезок слова как значимый морфологический элемент. Так, любопытным примером обратной деривации является выделение слова enconia ‘ненависть, озлобление’ из сложного образования malenconia (вариант слова malencolia ‘меланхолия’). Это последнее является результатом ассоциации элемента mel– (в melancolia) с прилагательным mal—o ‘плохой’. (3)

◄ Отметим, что при нашем описании направление семантической и формальной производности совпадает ― не только в Примере 6, но и в 5: формально производный истощиться является и семантически производным от истощить, в толковании которого каузация ассертивная, а не фоновая (ср. Мельчук 1967, где примеры типа 5 трактуются как обратное словообразование). Для семантики медиального глагола, типа высохнуть, равно как и для декаузатива, типа истощиться, существенно отсутствие в ситуации ― даже на фоновом уровне ― целеполагающего субъекта: фоновой причиной наступления пациентного состояния может быть любое событие, природная сила и т. д. (Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось), но не сознательное действие субъекта. Поэтому взаимная обратимость каузативации и декаузативации распространяется только на неакциональные каузативы.

Десуффикация (доярка — дояр, мизинчик — мизин)

Заменительная (отклеить – приклеить, замотаться – размотаться, наряжать – разряжать) (7)

→ обратное словообразование, редеривация(1), вторичное словообразование, обратная деривация, регрессивная деривация, реверсия.

Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. — М.: Просвещение. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А.. 1976.

Краткий понятийно-терминологический справочник по этимологии и исторической лексикологии. — Российская академия наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Этимология и история слов русского языка . Ж. Ж. Варбот, А. Ф. Журавлев . 1998

Новый Большой англо-русский словарь

Е. В. Падучева. Коммуникативное выделение на уровне синтаксиса и семантики (1999)

Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи. Стелла Цейтлин

Проблемы морфологии и словообразования. Нина Арутюнова

Источник

Способ обратного словообразования примеры

ОБРАТНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И ВОПРОСЫ НЕСОБСТВЕННОЙ ДЕРИВАЦИИ

При описании словообразования нередко отмечается такая его разновидность, как обратная деривация (derivacion inversa о retrograda).[84] Этот прием состоит в «извлечении» производящей основы из производного слова. Иначе говоря, процесс словообразования как бы инвертируется, протекает в обратном направлении: от второго члена модели к первому. Ср. legislador > legislar при нормальной последовательности hablar > hablador. Обычно приводятся следующие примеры подобной деривации: asco (из asqueroso), burro (из borrico, лат. burncus), mango (из лат. mamcula), carbunco (из carbunculo), humilde (из humildad), ilar (из ilacion), transar (из transacion), juagar (из enjuagar), tropezar (из entropezar), jalbegar (из enjalbegar), cobrar (из recobrar), soso (из ensoso, лат. insulsu). Обратное словопроизводство, как показывают иллюстрации, возможно в тех случаях, когда аффиксальное образование попадает в язык самостоятельно, не будучи созданным от простого слова. Естественно, что наличие в языке производного слова при отсутствии простого – явление весьма редкое, соответственно немногочисленны и разрознены случаи обратной деривации. Проникновение в язык сложных по своему составу слов, формальные элементы которых входят в определенные морфологические ряды, а основа остается единичной, обусловлено обычно так называемой внешней историей языка, в частности заимствованием рядов слов с одинаковым аффиксом, а также переразложением основы в результате народной этимологии, трактующей произвольный отрезок слова как значимый морфологический элемент. Так, любопытным примером обратной деривации является выделение слова enconia ‘ненависть, озлобление’ из сложного образования malenconia (вариант слова malencolia ‘меланхолия’). Это последнее является результатом ассоциации элемента mel– (в melancolia) с прилагательным mal—o ‘плохой’. Осмысление первого слога позволило связать определенное значение и с остающимся отрезком. Затем из существительного enconia была извлечена основа слова encono, имеющего то же значение, которая обогатила язык рядом производных – таких, как enconar ‘раздражать, вызывать гнев’, enconado ‘ожесточенный’, enconamiento ‘гнев, ожесточение’, enconoso ‘злобный, раздраженный’. Аналогичного происхождения слово la granada ‘гранат’. Оно выделилось из сложного образования malgranada (из mala—granada ‘яблоко с семечками’), так как элемент mal– (из лат. mala ‘яблоко’) стал ассоциироваться с mal ‘плохо’ и был исключен из слова.[85]

Иногда действие обратного словообразования зависит от движения самой языковой системы, от тех отношений, которые складываются в языке в результате его внутреннего развития. Так, например, причастие, выступая в адъективной функции, может не утрачивать своих парадигматических и, следовательно, смысловых связей с глаголом. Прилагательные perniquebrado ‘со сломанными, перебитыми ногами’, maniatado ‘со связанными руками’, alicortado ‘с подрезанными крыльями’, aliquebrado ‘со сломанными крыльями’ созданы по типу сложных слов manilargo, patizambo, вторым компонентом которых являются прилагательные. Форма второго элемента приведенных выше сложений дала повод понять все слово как причастие глагола, который и был затем «восстановлен» в языке. Ср. perniquebrar ‘ломать ноги’, maniatar ‘связывать руки’, alicortar ‘подрезать крылья’, aliquebrar ‘ломать крылья’.

Глагол indisciplinarse ‘выходить из повиновения’, включающий префикс прилагательных in-, возник в результате обратной деривации от адъективированного причастия indisciplinado ‘распущенный, недисциплинированный’. Такого же происхождения глагол indisponer ‘расстраивать, сердить, заболевать (в возвратной форме), созданный от прилагательного indispuesto ‘расстроенный, нерасположенный, нездоровый’. Глагол independerse ‘освободиться, получить независимость’ образован от independiente ‘независимый’ (бывшее активное причастие).

В других случаях обратное словопроизводство вызывается тем, что грамматический элемент получает регулярную словообразующую функцию, продолжая в то же время соотноситься с парадигматическим рядом. Так, суффикс причастий – ado может присоединяться к именным основам, образуя прилагательные. Словообразование этого рода часто сопровождается префигированием. Ср. leonado, datilado, azafranado, apicarado, adamado, envalentonado, deslenguado, desalmado. Форма суффикса позволяет в некоторых случаях осмыслить прилагательное как причастие отыменного глагола, который вслед за этим также вводится в язык, ср. envalentonar(se), adamar, apicarar(se), azafranar. Регрессивная деривация как бы сочетается здесь с прямым словопроизводством. Иначе говоря, глаголы enva—lentonar(se), adamar одновременно соотносятся с именами valenton, dama и прилагательными envalentonado, adamado. Причину такой словообразовательной двойственности не трудно объяснить. Модели dama > adamado, lengua > deslenguado, leon > leonado, valenton > envalentonado возникли в результате пропуска одного из звеньев словообразовательной цепи: tonto > atontar > atontado, freno > frenar > desfrenar > desfrenado, ceniza > encenizar > encenizado, almacen > almacenar > almacenado.

Опущение глагольного элемента, непосредственная ассоциация между крайними точками ряда (в данном случае между существительным и прилагательным) привели к созданию в языке новых моделей, обладающих морфологической и семантической спецификой.[86] Вербальный член может, однако, восстанавливаться в языке, входя в употребление позднее соответствующего прилагательного. Ср. adamar В, в которой обратимость словообразовательного процесса выражена двусторонней стрелкой, а семантическая и морфологическая зависимость одного слова от другого представлена фиксированным порядком расположения компонентов (слово, отождествляемое со вторым членом, всегда является вторичным, производным). Возможность прямого и инвертированного функционирования модели не равнозначна ее распаду на две более простые конструкции: А – В и В – А. Иначе говоря, модель А В не составлена из двух элементарных формул, а представляет одну, неразложимую далее лингвистическую структуру. Однако в некоторых случаях инверсия членов модели приводит к расщеплению этого первоначального единства, к его разложению на две схемы деривации. Это доказывает, что обратимость словообразовательного процесса, может стать весьма важным фактором развития системы языка. Попытаемся подкрепить это положение конкретным материалом.

Испанский язык унаследовал от латыни модель, по которой создаются глаголы от именных основ без помощи специальных суффиксов. Ср. el almacen > almacenar, la arana> aranar, la tapia > tapiar, el tapiz > tapizar, el tapon > taponar, la sangre > sangrar, la tapa > tapar. В испанистике такой прием принято обозначать термином «непосредственное словопроизводство» (derivacion inmediata). В дальнейшем этот тип словообразования будет называться нами, в соответствии с общероманской традицией, несобственной деривацией.

Изменение последовательности словообразовательного процесса в рамках модели «имя – глагол» дало возможность создавать имена существительные путем выделения глагольной основы.[91] Ср. suspirar > el suspiro, sospechar > la sospecha, mermar > la merma, danar > el dano, escotar > el escote, menguar > la mengua, despilfarrar > el despilfarro, desafiar > el desafio, ansiar > el ansia, preguntar > la pregunta, desmayar > el desmayo. В этом случае в языке имелось достаточно словарного материала, отождествляемого со вторым членом модели (т. е. глаголов). Это обеспечило активное функционирование модели в обратном направлении, т. е. от B к A.

Однако постепенно наметились существенные морфологические и фонетические расхождения между прямым и обратным действием модели. Как известно, испанские имена с исходом на – o и – e– мужского рода, а существительные, оканчивающиеся на – a, – женского рода. В лексическом запасе испанского языка имеется немало отступлений от этой нормы. Так, звук – e оформляет большое количество имен женского рода, ср. la sangre, la calle, la clase, la corte, la liebre, la legumbre, la fiebre, el hambre (f.), la costumbre, la base, la frase, la fuente. Эти существительные могут служить основой для образования глаголов, ср. la sangre > sangrar. Напротив, если мы рассмотрим структуру производного имени (при инвертированном действии модели), то заметим, что звук – e закрепляется только за существительными мужского рода, ср. avanzar > el avance, arrancar > el arranque, tocar > el toque, costar > el coste, dejar > el deje, trocar > el trueque, rozar > el roce, frotar > el frote.[92] Любопытно сопоставить такие слова, как la corte (от лат. cohors, – tis) ‘двор, резиденция’ и el corte ‘отрез, порез’ – имя по глаголу cortar ‘резать’. Итак, будучи производящей основой, имена на – e могут принадлежать как женскому, так и мужскому роду. При обратном словообразовании существительные на – e всегда мужского рода.

Расхождение прямой и инвертированной деривации коснулось также фонетического облика имени, в частности места ударения. В испанском языке возможно создание отыменных глаголов независимо от того, на какой слог падает ударение в производящем слове. Ср. la lamina > ^ . la c opula > copular(se), el almacen > almacenar, la pagina > paginar. Однако при инверсии словообразования отглагольное имя не имеет колебаний в оформляющем его ударении: оно всегда падает на предпоследний слог. Сдвиг ударения наблюдается только в тех случаях, когда глагол и производное от него имя были оба заимствованы из латыни. Ср. такие испанские пары, как calcular > el calculo, computar > el computo, suplicar > la suplica, vomitar > el vomito. Заимствованные латинские слова следуют определенной закономерности: имена сохраняют латинское ударение, связанное с долготой и краткостью гласных, глаголы всегда подчиняются правилам испанской акцентуации, единой для всех спряжений. Отсюда и возможность расхождения в ударении имен и глаголов, взятых испанским языком из латыни. Ср. el calculo, но yo calculo, tu calculas, el calcula и т. д. Латинизмы со сдвинутым ударением, естественно, не могут быть подведены под испанскую конструкцию типа arrancar > el arranque, contar > la cuenta.

Отмеченные фонетические и морфологические расхождения между прямым и обратным действием анализируемой модели, имеют следующую общую причину. Модель «имя – глагол» (как и всякая словообразовательная конструкция) фиксирует прежде всего формальную характеристику производного слова, приводя ее в соответствие с продуктивной морфонологической системой, управляющей современным языком. Это обусловливает принадлежность отыменного глагола к первому спряжению. Однако многие формальные черты производящего имени – его ударение, конечный звук, родовая принадлежность – не влияют на функционирование данной модели и не входят в ее структуру. Эти признаки имени могут не находиться в соответствии с действующей языковой системой. Форма имени нередко имеет нормативный, закрепленный литературной традицией характер. При инверсии словообразовательного процесса модель «глагол – имя», естественно, начинает включать, как необходимые признаки, всю морфонологическую структуру производного имени – его звуковой исход, родовую принадлежность, ударение, – в свою очередь подводя их под действующие в языке отношения. Правда, модель «глагол – имя» также достаточно твердо определяет форму производящего глагола: он обычно принадлежит к I спряжению и обладает регулярной парадигмой. Случаи несобственной деривации от глаголов II и III спряжений немногочисленны, ср. socorrer > el socorro, sorber > el sorbo, crecer > las creces, hender > la hienda, contender > la contienda, carcomer > la carcoma, recibir > el recibo, repartir > el reparto, tundir > la tunda, combatir > el combate, debatir > el debate, rebatir > el rebate, fruncir > el frunce. Характер глагола, следовательно, является фиксированным как в структуре «имя – глагол», так и в обратной схеме «глагол – имя». Но многие черты имени, несущественные при образовании от него глагола, оказываются весьма важными при создании отглагольных имен. Морфонологическое расхождение двух моделей касается, следовательно, преимущественно формы существительного. Для конструкции «имя – глагол» она во многом безразлична, для модели «глагол – имя» она предопределена.

Попытаемся проследить далее дифференциацию прямого и обратного действия словообразовательной модели.

При создании отыменных глаголов конечная гласная существительного (если она имеется) отпадает. Это соответствует общей норме испанского словообразования: производящие основы имен не включают конечного гласного, если на него не падает ударение. Ср.

При образовании отглагольных имен (т. е. когда вступала в действие регрессивная деривация) основа глагола должна была получать в исходе определенный гласный, который придал бы ей фонетическую завершенность, поскольку лишь немногие согласные (n, d, s, l, r, z) и далеко не во всех комбинациях с предшествующими звуками встречаются в конце испанского слова. Последнее может оканчиваться на – o, – e, – а (так называемые сильные гласные). Слабые гласные – i, – u встречаются в этом положении лишь спорадически в заимствованных словах и латинизмах (обычно под ударением). Ср. grisu, jabali, espiritu, alfaqui. При образовании отглагольных имен наметились некоторые фономорфологические тенденции, определяющие выбор конечного звука. Так, возможность согласного исхода практически была отброшена. Образования типа perdonar > el perdon, disfrazar > el disfraz, sostener > el sosten, pregonar > el pregon, deslizar > el desliz единичны. Это уже само по себе заметно отличает прямую деривацию от «обратной», поскольку отыменные глаголы свободно образуются от существительных, оканчивающихся на согласный звук. Ср. accion > accionar, azucar > azucarar, almacen > almacenar, almibar > almibarar, senal > senalar. Основы глаголов, содержащие суффикс – e-, притягивают к себе – o. Ср. pasear > el paseo, manotear > el manoteo, patear > el pateo, pisotear > el pisoteo, tantear > el tanteo, manosear > el manoseo, tirotear > el tiroteo, pal—motear > el palmoteo, tutear > el tuteo. (Образования типа pelear > la pelea чрезвычайно редки.) В этом случае выбор конечного звука в современном языке обязателен.

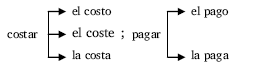

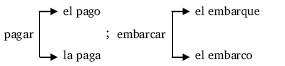

Вполне понятно, что наличие некоторых норм выбора конечного звука обратно пропорционально его способности быть показателем смысловых различий. Однако эти нормы, как мы видели, не настолько императивны, чтобы не оставить места для параллельного функционирования всех трех гласных. Там, где условия выбора исходного звука обязательны (vocear > el voceo), его смыслоразличи—тельная функция сводится к нулю. В испанском языке есть немало отглагольных производных, которые оформлены разными гласными и в соответствии с этим семантически обособлены друг от друга. Ср. embarcar ‘погружать на корабль’ – el embarque ‘погрузка товаров’ – el embarco ‘посадка пассажиров’;[93] destetar ‘отнять от груди, отнять ребенка от матери’– el destete ‘отлучение от матери’ – el desteto ‘отнятый от матери скот’; costar ‘стоить’ – la costa плата’, el coste ‘расход, стоимость’ – el costo ‘ценность, издержки'[94] (эти три имени могут употребляться, однако, и как свободные варианты); gritar ‘кричать’ – el grito ‘крик’ – la grita ‘гам, галдеж’; pagar ‘платить’ – la paga ‘платеж, заработная плата’ – el pago ‘уплата, вознаграждение’; pesar ‘весить’ – el peso ‘вес’ – la pesa ‘гиря’. Иногда наличие синонимичных словообразовательных формул используется при создании производных от многозначных глаголов. Ср. resaltar ‘отскакивать, выдаваться вперед’ – el resalto ‘отскакивание, отпры—гивание’ – el resalte ‘выступ’; cargar ‘грузить, обременять, возлагать ответственность, поручать’ – la carga ‘груз’– el cargo ‘пост, должность’; tratar ‘обращаться, обходиться, торговать’– el trato ‘обращение, обхождение’ – la trata ‘торговля (обычно рабами); desterrar ‘изгонять, высылать, очищать минералы от земли’ – el destierro ‘ссылка, изгнание’– el destierre ‘очистка минералов от земли’; contar ‘считать, рассказывать’ – la cuenta ‘счет’ – el cuento ‘рассказ, сказка’; gozar ‘наслаждаться, пользоваться’ – el gozo ‘наслаждение, удовольствие’ – el goce ‘пользование’. Окончание производного имени выступает в качестве дифференцирующего признака и тогда, когда производящий глагол сам является вторичным по отношению к другому существительному. Ср. la lanza ‘копье’ – lanzar ‘метать копье, бросать’ – el lance ‘бросок’; la baraja ‘колода карт’ – barajar ‘тасовать карты’ – el baraje ‘перетасовка карт’; la guisa ‘способ’ – guisar ‘стряпать еду’ – el guiso ‘стряпня, блюдо’; la rueda ‘колесо’ – rodar ‘вращать’ – el ruedo ‘вращение’; la derrota ‘поражение’ – derrotar ‘разбить, нанести поражение’ – el derrote ‘удар рогами (термин тавромахии); el paso ‘шаг’ – pasar ‘проходить, передавать’ – el pase ‘передача, пропуск’; la cruz ‘крест’ – cruzar ‘перекрещивать, пересекать’ – el cruce ‘перекресток’; la estera ‘циновка’ – esterar ‘покрывать циновками’ – el estero ‘покрытие пола циновками’. Таким образом, производное имя отличается своим звуковым исходом от первичного существительного.

Приведенные примеры показывают, что, хотя в словообразовании этого типа и возможно использование разного гласного исхода для выражения смысловых различий, ни один из трех элементов не обладает специфической, одному ему свойственной деривативной функцией. Гласные – o, – e, – а могут указывать на любые семантические расхождения в рамках общего значения действия и результата действия по соответствующим глаголам. Пожалуй, можно заметить лишь некоторую, не вполне определившуюся, тенденцию языка связывать с отглагольными именами на – e значение действия, ср. el destete, el destierre, el goce, el baraje. Обычно же cмысловой объем каждого существительного фиксируется языковой нормой, а не определяется его словообразовательной структурой. Так, el destierro могло бы быть производным как от desterrar ‘очищать минералы от земли’, так и от desterrar ‘изгонять, высылать’, но норма установила его связь лишь со вторым значением этого глагола, закрепив за формой el destierre значение имени действия по глаголу desterrar ‘очищать от земли’.

Использование конечного звука в целях семантической дифференциации отглагольных имен находится в соответствии с общей закономерностью испанского словообразования. Действительно, в лексическом запасе испанского языка имеется большое количество существительных, отличающихся друг от друга смысловыми нюансами и оформленных в исходе разными гласными.[95] Ср. следующие лексически разнозначные пары одноосновных имен: la barca ‘лодка’ – el barco ‘корабль, пароход’; el gorro ‘круглая шапка’ – la gorra ‘шапка с козырьком, кепи’; la huella ‘след’ – el huello ‘утоптанная земля’; la huerta ‘огород’ – el huerto ‘плодовый сад’; el banco ‘скамья, банк’ – la banca ‘скамейка без спинки’; la cesta, la canasta ‘корзинка’ – el cesto, el canasto ‘большая корзина’; el bordo ‘борт корабля’ – el borde ‘край’; la borda ‘борт, планшир, большой парус на галерах’ и пр. Эта возможность выражать смысловые различия путем дифференциации гласного исхода стала применяться при образовании отглагольных имен.

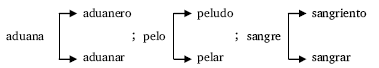

Параллельное использование в словообразовании трех оформителей имени, оказалось возможным потому, что все они в одинаковой мере активны с точки зрения фонетического состава испанского слова. Звуки о, e, а в отличие от и, i в положении конца слова являются равноправными элементами действующей фонетической системы. Все они придают законченность и самостоятельность звуковому облику слова. Итак, мы подошли еще к одному различию между прямым и обратным действием первоначально единой модели. Конструкция «имя – глагол» при своей инверсии расщепляется, вводя в язык три синонимичных между собой формулы. Это могло произойти в частности потому, что конечный звук производящего существительного в модели «имя – глагол» безразличен для ее структуры и не ведет к ее распаду на варианты. Ср. accion > accionar, archivo > archivar, aduana > aduanar, albergue > albergar. Образование этих слов следует одной, общей для всех них модели. При обратном словообразовании конечный гласный начинает выполнять смыслоразличительную функцию. Этот признак становится поэтому существенным, расщепляя модель на три варианта.

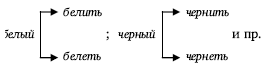

В то же время при создании отыменных глаголов в испанском языке отсутствует выбор грамматического оформителя основы. Происходит лишь образование глаголов I спряжения. На это обстоятельство следует обратить особое внимание, поскольку в словарном составе испанского языка имеются случаи, когда смысловая дифференциация глаголов выражается именно при помощи различий в спряжении. Ср. fundir ‘плавить’ – fundar ‘основывать’; consumir ‘потреблять, поглощать’ – consumar ‘осуществлять’; sumir ‘погружать’ – sumar ‘суммировать’; sentirse ‘чувствовать себя’ – sentarse ‘садиться’; toser ‘кашлять’ – tosar ‘сталкиваться, бить головой’; imprimir ‘печатать’ – imprimar ‘грунтовать холст’ и пр. Однако этот способ семантического противопоставления носит случайный характер, не распространяется на одноосновные глаголы и не активизируется в словообразовании. А между тем само по себе подобное средство нередко применяется при несобственной деривации. Ср., например, такие пары русских слов, как чернеть – чернить, желтеть – желтить, синеть – синить, белеть – белить, зеленеть – зеленить. В этих глаголах, произведенных от прилагательных, категория переходности/непереходности и связанные с ней семантические различия выражены разной системой флексий.[96] Во французском языке парадигма II продуктивного спряжения указывает на переходность в глаголах типа rougir ‘красить в красный цвет’, jaunir ‘желтить’ и др. Следовательно, в принципе флективные различия могут получать определенную словообразовательную функцию, создавая в языке разные модели несобственной деривации. Арсенал морфологических (парадигматических) средств поступает в этом случае непосредственно в распоряжение словообразования. Использование флективной морфологии как основного словообразующего средства придает парадигме способность воздействовать на семантику слова. Активность парадигмы в словообразовании зависит от ее роли в синхронной морфологии. Это очень хорошо видно на материале испанского языка, в котором при образовании отыменных глаголов не используются возможности, связанные с применением разных парадигм. Происходит лишь создание глаголов I спряжения (т. е. с исходом – ar в инфинитиве). II и III спряжения оказываются непродуктивными. Можно было бы даже утверждать, что действующая система испанского глагола состоит только из I и отчасти II (с исходом на – ecer[97]) спряжений. Глаголы типа comer, vivir, разумеется, продолжают употребляться в языке. Они принадлежат к нормативной морфологии. Объем ее лимитирован и может увеличиваться только за счет префиксальных производных. Это остатки былых систем. Отсутствие словообразовательной функции у парадигм II и III спряжений объясняется тем, что в испанском языке со спряжениями не ассоциируется классификация глаголов по смысловым группам, что отчасти имело место в латыни. Так, латинские глаголы I спряжения обычно были переходными и каузативными, а глаголы II спряжения имели тенденцию выражать состояние.[98] Функционирование в испанском языке трех разных спряжений также перестало определяться наличием разных по своей фономорфологической структуре основ. Вербальные парадигмы стали чисто нормативной, традиционной чертой испанской морфологии. Именно поэтому семантическая дифференциация типа fundar – fundir и даже descolorar – descolorir стерильна и не используется при образовании отыменных глаголов.

Изложенные факты дают повод для некоторых семантических наблюдений. При образовании отыменных глаголов путем несобственного словопроизводства их внутренняя семантическая дифференциация не выражается языковыми средствами, поскольку имеется лишь одна действующая модель. Напротив, при создании отглагольных существительных нередко происходит сужение их семантического объема по сравнению с производящим глаголом. Общее значение имени действия и результата (или объекта) действия распределяется между несколькими производными. Ср.

Следовательно, отпадение конечного гласного, а также наличие лишь одной продуктивной парадигмы спряжения увеличивают полисемию отыменных глаголов, а иногда даже ведут к созданию омонимов. Например, от существительного el lacre ‘сургуч’ возникает глагол lacrar ‘запечатывать сургучом’. Омонимичный глагол образуется и от другого имени: la lacra ‘язва’ > lacrar ‘портить, вредить здоровью’. Так протягиваются нити, соединяющие формальную (грамматическую и фонетическую) систему языка и семантическую структуру слова.

Вернемся к анализируемой словообразовательной конструкции. Разница между прямым и инвертированным действием модели не ограничивается ее расщеплением на три варианта. Она гораздо глубже и затрагивает само существо словообразовательного процесса. Выше говорилось, что при производстве отыменных глаголов основным словообразующим средством является парадигма. Иначе обстоит дело при создании отглагольных имен. Здесь, кроме флексии множественного числа – s, словообразующую функцию выполняют гласные – o, – e, – а, которые присоединяются к основе глагола, чтобы создать производное имя. Эти элементы никак не могут рассматриваться как парадигматические. Какова же их природа? Какую роль выполняют они в составе имени? Некоторые лингвисты называют – o, – e, – а показателями существительного (noun—markers), противопоставляя их показателям глагольности – ar, – er, – ir (verb—markers).[99] Между этими категориями имеется, однако, различие. Конечная гласная существительного не является флексией. В то же время для глагола окончание инфинитива есть лишь частный случай в системе парадигматических форм, которые могут служить знаками вербальности. Кроме того, гласные o, – e, – а не являются исключительным достоянием имен существительных. Они не реже встречаются в конце любого испанского слова, а также являются составной частью глагольного спряжения (указывая на первое и третье лицо ед. числа).

Следовательно, так называемые сильные гласные являются признаком фонетической завершенности испанского слова. Их присутствие императивно в тех случаях, когда предшествующие им согласные или группы согласных не могут стоять в конце слова. Роль этих звуков прежде всего фонетическая. Нельзя не видеть, однако, что в существительных и прилагательных конечные звуки выполняют также и морфологическую функцию, указывая на родовую принадлежность имени. Например, они образуют коррелирующие между собой по значению названия лиц мужского и женского пола. Ср. el nino – la nina, el hijo – la hija, el hermano – la hermana, el tio – la tia.

Итак, внутри существительного роль конечного гласного двояка: он придает имени фонетическую самостоятельность и одновременно указывает на его родовую характеристику. Обе эти функции ясно обнаруживаются при производстве девербальных имен. Действительно, трудно себе представить oбразование существительных от основ таких глаголов, как habl—ar, cerr—ar, inform—ar, arranc—ar, contar, asalt—ar, ahorr—ar, encontr—ar, без прибавления к ним гласного. Чистые основы этих и подобных им глаголов не отвечают фонетической структуре испанского слова. Кроме того, конечные звуки совершенно точно указывают на родовую принадлежность имени: все отглагольные дериваты с исходом на – o, – e – мужского рода, а производные, оканчивающиеся на – a, – женского рода. Тут возникает вопрос: связана ли смысловая дифференциация производных имен с их родовой принадлежностью? По—видимому, ответ на этот вопрос должен быть отрицательным. Отглагольные имена, типа el destierro – el destierre, el gozo – el goce, el trato – la trata, имеют значение действия и результата действия. Для существительных подобной семантики родовая принадлежность является чисто грамматической категорией и не перекликается ни с какими лексическими нюансами.[100] Кроме того, параллельные производные от основы одного глагола не обязательно различаются по роду (el resalto – el resalte, el embarco – el embarque, el desteto – el destete). При наличии родовой оппозиции она выражает любое семантическое различие, возможное у nomina actionis.

Необходимо заметить, попутно, что в словопроизводстве, основанном на чисто родовых различиях, всегда участвует только оппозиция – o и – a (или нуль и – a). Элемент – e может включаться в родовые противопоставления лишь случайно, входя в состав имеющихся в языке названий лиц мужского пола (ср. el monje – la monja, el cacique – la cacica, el jefe – la jefa). Соотношение el dependiente: la dependienta, el comediante: la comedianta – непродуктивно. Элементы – o, – e, – а вступают в словообразование преимущественно как показатели звуковой самостоятельности слова.[101] Будучи разными фонемами, они получают способность выражать семантические колебания среди производных слов. Этот вывод помогает разобраться в характере тех языковых ресурсов, которые используются при деривации отглагольных имен. В качестве основного словообразующего средства применяются в данном случае необходимые элементы звуковой структуры слова. Это отличает словопроизводство данного типа от модели el hermano – la hermana, где словообразующую роль выполняет показатель родовой принадлежности существительного. Только у производных типа tantear – tanteo функция конечного звука оказывается более осложненной. В исходе таких слов – o указывает на морфемный характер предшествующего ему – e-, суффикса, выражающего фреквентативность. Отсутствие дополнительного гласного поставило бы – e— в конце имени, превратив в реквизит производного существительного. Чистая основа глагола pase—ar (pase-) совпала бы, например, с производным от глагола pasar (el pase).

Итак, инверсия модели затронула само существо словообразовательного процесса: при создании отыменных глаголов словообразующим средством является вербальная парадигма, при создании отглагольных имен деривативное значение приобретают фонетические элементы, придающие самостоятельность испанскому слову. Изменение качества словообразовательного процесса произошло уже непосредственно в испанском языке и было обусловлено неравномерностью развития системы имени и глагола. Испанские гласные – o, – a, – e в конце слова восходят к латинским – us, – um, – am, – is, являвшимся элементами именной парадигмы. После разложения склонения характер конечных гласных и их роль в слове изменились. Они перестали выражать падежные различия и отошли к морфологической основе имени. На первый план выдвинулась их фонетическая функция. Это привело к качественной дифференциации двух типов несобственного словопроизводства.

В модели «имя – глагол» словообразующую роль выполняет парадигма спряжения, а в модели «глагол – имя» эта функция приходится на долю звуков, придающих фонетическую законченность слову. Следует ли на этом основании полагать, что данные элементы становятся словообразующими суффиксами? В испанских грамматиках принято рассматривать окончание инфинитива отыменных глаголов как деривативный суффикс. Такая точка зрения не может быть признана справедливой прежде всего потому, что показатель неопределенной формы не входит в основу слова, а является лишь звеном (пусть даже исходным) глагольной парадигмы. Звуки – o, – e, – а также относятся испанскими грамматистами к числу суффиксов. Эти элементы действительно обладают некоторыми чертами, роднящими их с аффиксами. Так, они входят в состав морфологической основы имени и в то же время лежат за пределами производящей основы глагола. Однако между ними и словообразующими суффиксами имеются существенные различия. Испанские именные суффиксы всегда ударны, тогда как звуки – o, – e, – а ударения на себе не несут. Далее. Эти гласные не вводят в производное слово никаких дополнительных смысловых оттенков. Значение отглагольного имени всецело обусловлено категориальным сдвигом, транспозицией, которую переживает основа глагола, переключаясь в состав существительного. Наконец, поведение звуков o-, – e, – а в конце производного имени ничем не отличается от их поведения в любом другом существительном. Выше упоминалось о том, что, вступая в словообразование, имена теряют свой конечный гласный. Отглагольные производные с исходом на – o, – e, – a также подчиняются этому общему правилу, ср. contar > cuenta > cuentista, abonar > abono > abonero, reservar > reserva > reservista, contratar > contrato > contratista. Вряд ли, поэтому, было бы целесообразно считать суффиксами элементы, лежащие за пределами производящей основы. Хотя – o, – e, – a несут заметную словообразующую нагрузку, они не могут быть поставлены в один ряд с такими «классическими» суффиксами отглагольных имен, как – dura, – miento, – cion. С точки зрения структуры слова они остаются всего лишь морфонологическими оформителями имени. Нивелировка качественной разницы между этими элементами и полноценными суффиксами не позволила бы увидеть некоторые особенности испанского словообразования. В испанском языке становится все более активным использование для передачи категориальной транспозиции (перевода лексемы из одной части речи в другую) не специальных суффиксов, а морфонологических признаков, характеризующих отдельное, грамматически и фонетически оформленное слово. Признав конечные гласные имени суффиксами, мы бы стерли границу, отделяющую аффиксацию от несобственной деривации, при которой словообразующую роль несут элементы грамматического и фонетического строя языка. Число имеющихся способов несобственной деривации поэтому всегда лимитировано количеством активных типов фонограмматической системы. При наличии ряда элементов, выполняющих аналогическую роль, все они могут быть использованы в словообразовании. Если выбор этих элементов императивен, обусловлен определенными нормами сочетаемости, они не могут нести смыслоразличительной функции, находясь в дополнительной дистрибуции. Параллельно функционирующие элементы могут осуществлять просто лексическую дифференциацию производных имен действия. Ср.

Они, как упоминалось, способны обладать регулярной словообразовательной нагрузкой. Ср. использование разных спряжений при образовании глаголов в русском языке:

При отсутствии вариантных типов модель несобственной деривации осуществляет чистую транспозицию лексемы, не осложненную никакими дополнительными оттенками (ср. образование испанских отыменных глаголов).

Мы остановились на формальных чертах, дифференцирующих две модели несобственной деривации. Теперь следует рассмотреть их смысловое содержание, поскольку именно в этой области обнаруживаются доводы, свидетельствующие о расщеплении первоначально единой конструкции. Образование именных глаголов, с одной стороны, и отглагольных имен – с другой, обладает каждое своими закономерностями. Смысловое соотношение между членами модели «имя – глагол» разнообразно и с трудом поддается учету и классификации. Большей частью существительное, служащее производящей основой, имеет конкретно—предметное значение, а образуемый глагол выражает действие, так или иначе связанное с этим предметом. Наиболее распространенными являются местные и орудийные отношения. Ср. el aceite ‘оливковое масло’ – aceitar ‘покрывать маслом’; la aduana ‘таможня’ – aduanar ‘производить таможенный осмотр’; el archivo ‘архив’ – archivar ‘сдавать в архив, хранить в архиве’; el albergue ‘постоялый двор, гостиница’ – albergar ‘давать или получать пристанище’; el arma ‘оружие’ – armar ‘вооружать’; la aldarba ‘вьючное седло’ – aldarbar ‘седлать’; el azote ‘плеть’ – azotar ‘хлестать’; el cepillo ‘щетка’ – cepillar ‘чистить щеткой’; el pelo ‘волосы, шерсть’ – pelar ‘ощипывать’; la sierra ‘пила’ – serrar ‘пилить’; el barniz ‘лак’ – barnizar ‘лакировать, покрывать лаком’; el lapiz ‘карандаш’ – lapizar ‘чертить карандашом’, el motivo ‘мотив, повод’ – motivar ‘мотивировать’; la cocina ‘кухня’ – cocinar ‘стряпать’; el remo ‘весло’– remar ‘грести’. Производящее имя иногда является именем деятеля, ср. el guia ‘гид, поводырь’ – guiar ‘вести, руководить’; el mendigo ‘нищий’ – mendigar ‘нищенствовать’. При образовании отглагольных имен последние редко получают конкретно—предметные значения, выражая обычно действие и результат (или объект) действия по производящему глаголу. Ср. cazar ‘охотиться’ – la caza ‘охота, дичь’; derrochar ‘расточать, проматывать’ – el derroche ‘расточительность’; cerrar ‘закрывать’ – el cierre ‘закрытие’; alzar ‘повышать’– el alza ‘повышение’; bajar ‘снижать’ – la baja ‘снижение’; descansar ‘отдыхать’ – el descanso ‘отдых’; consolar ‘утешать’ – el consuelo ‘утешение’; desarrollar ‘развивать’ – el desarrollo ‘развитие’; lamentar ‘жаловаться’ – el lamento ‘жалоба’; agobiar ‘утомлять, истощать’ – el agobio ‘истощение’; ayudar ‘помогать’ – la ayuda ‘помощь’; apoyar ‘поддерживать’ – el apoyo ‘поддержка’; rozar ‘тереть’ – el roce ‘трение’; tocar ‘касаться’ – el toque ‘прикосновение’; saltar ‘прыгать’ – el salto ‘прыжок’; robar ‘грабить’ – el robo ‘кража’ etc. Имеются отдельные случаи, когда существительное получает значение деятеля (el adivino ‘прорицатель’ от adivinar ‘отгадывать’, el recluta ‘рекрут’ от reclutar ‘рекрутировать’, el enlace ‘связной’ от enlazar ‘связывать’) или орудия действия (la sonda ‘зонд, бур’ от sondar ‘зондировать, бурить’).

О наличии резкой семантической дифференциации двух моделей свидетельствует следующий факт. Имеются случаи, когда глагол, образованный от существительного конкретного значения, дает языку новое производное, отличное по своей семантике и гласному оформлению от первичного имени. Ср. la lanza ‘копье’ – lanzar ‘метать копье, бросать’ – el lance ‘метание копья, бросок’; la baraja ‘колода карт’ – barajar ‘тасовать карты’ – el baraje ‘перетасовка карт’; la rueda ‘колесо’– rodar ‘кружить, вращать’ – el ruedo ‘вращение, оборот’. Исходное существительное обозначает предмет, производный от него глагол выражает действие, а девербальное имя является nomen actionis. Семантические отношения между глаголом и обоими существительными различны. Разница в значении имен отражена в их звуковом составе. Приведенный пример устраняет сомнения в том, что образование девербальных имен не есть обратная деривация по модели «имя – глагол». Если бы это было так, то оказалось бы невозможным продолжение словообразовательной цепи на основе одной и той же структурной модели. При наличии в языке первичного имени регрессивная деривация была бы лишней, ненужной. Дальнейшее развитие словообразовательного ряда стало возможным именно потому, что имена с исходом на – o, – e, – a получили способность обозначать действие, быть nomina actionis. При этом конечная гласная не совпадает с гласным исходом предметного имени, т. е. выполняет дифференцирующую функцию.

Выше говорилось о том, что регрессивная деривация как бы «восстанавливает» первичное, производящее слово, которое по тем или иным причинам в языке отсутствует. Следовательно, слово, возникшее в результате обратной деривации, никогда не может быть более сложным по своей смысловой структуре, чем то слово, от которого оно реально было создано. Модель «глагол – имя», напротив, дает языку производные существительные, поскольку имена действия всегда являются вторичными образованиями, зависимыми по своему значению от соответствующих глаголов. Это говорит о тенденции языка упрощать морфологическое строение слова там, где значение производности связано с переходом лексемы из одной части речи в другую.

Изложенные факты убеждают в том, что инверсия членов модели привела к ее распаду, раздвоению. Из состава первоначально единой схемы выделилась новая конструкция, характеризуемая иными морфологическими и семантическими признаками. Изменение последовательности словообразовательного процесса оказало влияние на систему языка, введя в действие новую оппозицию. Более того, если при несобственной деривации глаголов в языке функционировала единая модель, так как исход имени был безразличен для ее структуры, нейтрализуясь в процессе деривации, то при образовании отглагольных имен можно говорить о наличии трех обособившихся друг от друга вариантах модели. Черты, безразличные при образовании глаголов, стали существенными для создания отглагольных имен. Прямое и обратное действия модели перестали совпадать.

Изложенные соображения позволяют сделать следующий вывод. В испанском языке инверсия словообразовательного процесса в рамках модели «имя – глагол» привела к ее разложению на две обособившиеся, семантически индивидуальные конструкции. Из этого, однако, не последовало, что в пределах этих новых моделей перестала быть возможной обратная деривация и каждая из них стала действовать только в одном направлении. Напротив, вновь возникшие конструкции не отличаются в этом плане от любой другой модели словообразования. В них также происходит инверсия. Например, существительное la sonda ‘бур, зонд’ выделено из глагола sondar ‘бурить, зондировать’. Полученное имя означает орудие действия по глаголу sondar. Такого рода семантическое соотношение характеризует в испанском языке модель «имя – глагол», под которую и подводится пара la sonda alegrar, contento > contentar, atras > atrasar, adelante > adelantar, limpio > limpiar, lleno > llenar, sobre > sobrar, atraves > atravesar. Наблюдаются случаи и обратного действия этой модели. Ср. amargar > amargo, cansar > canso, colmar > colmo, descalzar > descalzo, desnudar > desnudo, finar > fino. Однако на этот раз инверсия словообразовательного процесса не имела своим результатом выделение новой схемы несобственной деривации. Прямое и регрессивное функционирование модели не отличаются друг от друга ни в морфологическом, ни, что особенно важно, в семантическом отношении. Так, agrio ‘кислый’ дает agriar ‘делать кислым’, но amargo ‘горький’ извлечено из глагола amargar ‘делать горьким’; lleno ‘полный’ производит llenar ‘наполнять’, но colmo ‘переполненный’ создано путем обратной деривации от colmar ‘переполнять’. Образование прилагательных путем выделения глагольной основы остается в пределах модели «прилагательное – глагол» и может расцениваться как регрессивное действие данной конструкции: colmo azotar вполне соответствует содержанию модели «имя – глагол», в которой существительное часто означает орудие действия. Ср. el latigo ‘кнут, бич’ – latigar ‘бичевать, стегать кнутом’. Однако el azote имеет еще и другое значение – ‘порка, избиение’. Это более общее значение присуще nomina actionis и могло бы рассматриваться как производное от глагола azotar. Следовательно, el azote выступает и как производящая база и как существительное, произведенное от глагола azotar. Пара el azote – azotar в структурном и смысловом отношениях подводится как бы одновременно под две модели несобственной деривации: «имя – глагол» и «глагол – имя».

Рассмотрим еще один пример. Глагол hilvanar ‘наметывать, сметывать’ образован от el hilvan – ‘наметка (нитки) (сращение словосочетания hilo vano ‘ненужная нить’). Однако существительное el hilvan может означать также действие – ‘наметывание, сметывание’. Это второе значение воспринимается как производное от глагола hilvanar.

Мы могли убедиться, что семантическое движение слов, их взаимодействие, влияние, оказываемое производными образованиями на значение первичных слов, осложняют смысловую корреляцию в лексических гнездах, нередко опрокидывая существовавшие ранее отношения первичности—вторичности. Из этого факта никак, однако, не вытекает, что модели несобственной деривации отличаются неустойчивостью категории производности. Словообразовательные конструкции этого типа всегда однозначны: слово, структурно соответствующее их второму элементу, является производным по сравнению со своим сочленом. Сложность же отношений у слов, возникших путем несобственной деривации, определяется в частности тем, что их дальнейшее смысловое развитие протекает более свободно, чем эволюция аффиксальных образований. Простота их морфологического строения, отсутствие в их составе каких—либо специальных словообразовательных компонентов дает им почти такие же широкие возможности семантического разветвления, какими обладают корневые слова. Это и является одной из причин усложненной семантической структуры некоторых словарных гнезд.

Итак, историческая последовательность возникновения в языке слов может приходить в противоречие со смысловыми отношениями, складывающимися в синхронной системе языка. При отсутствии морфологически выраженной производности одного слова и первичности другого, такого рода инверсия приводит к переосмыслению структуры слова, которое как бы переходит из одной словообразовательной орбиты в другую. Но даже в пределах несобственной деривации возможны случаи, когда морфологическая структура слов не позволяет переоценить их словообразовательные отношения. В процессе заимствования из латыни испанский язык вводил в свой состав имена действия, нередко оставляя за бортом соответствующие им глаголы, особенно если последние имели неправильную парадигму. В дальнейшем, уже на почве испанской речи, от заимствованных существительных образовались глаголы I спряжения. Ср. accion > accionar, fraccion > fraccionar, perfeccion > perfeccionar, reaccion > reaccionar, coaccion > coaccionar, evolucion > evolucionar, ilusion > ilusionar, confeccion > confeccionar, reflexion > reflexionar, faccion > faccionar, influencia > influenciar, prudencia > prudenciar, conferencia > conferenciar, presencia > presenciar, pendencia > pendenciar, licencia > licenciar.

Закономерностью испанского языка является создание имен действия от основ глаголов. Эта общая тенденция однажды помогла нам разобраться в той взаимозависимости, которая существует между словами, возникшими путем несобственной деривации. Теперь картина оказывается более запутанной. Пары типа accion > accionar нарушают логическую последовательность испанского словообразования, поскольку у них имя действия является производящей базой для соответствующего глагола. Структура именной основы не позволяет считать глагол первичным, а имя – производным образованием (как это возможно применительно к таким парам, как ultrajar – ultraje, juntar – junta, cenar – cena). Основы существительных accion, perfeccion, presencia, influencia и др. содержат суффиксы имен действия – (c)ion и – encia, четко выделимые в слове. С семантической точки зрения отыменные глаголы, такие, как accionar, perfeccionar, seleccionar, funcionar, замещают в испанском языке не проникшие в него agere, perficere, seligere, fungi. Напротив, по своей морфологии испанские глаголы имеют ярко выраженный производный характер.

Семантическую близость первичного и отыменного глаголов легко проследить в тех случаях, когда в языке одновременно употребляется как корневой, так и производный глаголы от одной основы.

Ср. influir > influencia > influenciar. Influir и influenciar – оба означают ‘влиять, оказывать влияние’ и находятся, следовательно, в одинаковом смысловом отношении к существительному la influencia ‘влияние’, хотя словообразовательные связи с именем у них различны. Разумеется, есть случаи, когда первичный и производный глаголы обладают разными значениями (ср. imprimir ‘печатать’, impresion ‘отпечаток, впечатление’, impresionar ‘производить впечатление’; revolver ‘вертеть, переворачивать’, revolucion ‘вращение, переворот, революция’, revolucionar ‘революционизировать, поднимать на восстание’). Однако эти примеры не исключают возможности семантического совпадения первичного и отыменного глаголов.

Противоречивость создавшихся отношений особенно хорошо заметна при сопоставлении таких пар, как infringir > infraccion и fraccion > fraccionar; elegir > eleccion и coleccion > coleccionar; oprimir > opresion и presion > presionar; resurgir > resurreccion и insurreccion > insurreccionar; resolver > resolucion и solucion > solucionar.

Пять пар полностью передают латинскую корреляцию «глагол > имя действия». Напротив, существительные fraccion, coleccion, presion, insurreccion, solucion, содержащие те же основы, что infraccion, eleccion, opresion, resurreccion, resolucion, были заимствованы без смежных с ними глаголов. Последние образовались уже в испанском языке от основ существительных и получили вторичный, производный характер. Семантические связи у всех десяти пар совпадают, а их словообразовательные отношения оказываются противоположными. Последовательность процесса деривации приходит в столкновение с семантическими (логическими, понятийными) нормами, руководящими испанским словообразованием. Причиной этого, возможно, явилась тенденция языка к морфологическому выравниванию глагольной парадигмы, нарушившая привычные закономерности словообразования. Следует обратить внимание, что в языке наблюдается стремление восстановить равновесие между словообразовательными и смысловыми отношениями, подчинив приведенные выше пары общей норме испанской деривации. Этому способствует дальнейшее развитие словообразовательного ряда, направленное на преодоление возникшей коллизии. Оно сопровождается перераспределением значений между словами, входящими в общую серию. За именем, служащим исходным пунктом словообразовательного ряда, закрепляется более конкретное значение (бывшее значение результата или объекта действия), а имя действия создается заново от отыменного глагола. Так, существительное fraccion удерживает значение ‘доля, фракция, дробь’ и практически утрачивает способность выражать процесс. Это последнее значение переходит к отглагольному имени fraccionamiento, включающему суффикс – miento. Любопытно заметить, что значение действия полностью сохраняется у существительных infraccion, eleccion, соотносимых с первичными глаголами. Можно привести и другие примеры аналогичного перераспределения значений. Ср. perfeccion ‘совершенство’ > perfeccionar ‘совершенствовать’ > perfeccionamiento ‘усовершенствование’, funcion ‘функция’ > funcionar ‘функционировать’ > funcionamiento ‘функционирование’, coleccion ‘коллекция’ > coleccionar ‘коллекционировать’ > coleccionamiento ‘коллекционирование’ и др. В этих рядах значения действия и результата действия, обычно совмещающиеся в испанском языке в рамках одного производного, оказываются выраженными разными словами.

Приведенные факты показывают, что область несобственной деривации дает весьма обильный и любопытный материал для наблюдений над взаимодействием разных частей системы языка – его морфологии, фонетики и словообразования.

Смирницкий 1956 – А. И. Смирницкий. Лексикология английского языка. М., 1956.

Соболева 1958 – П. А. Соболева. Критерии внутренней (или семантической) производности при словообразовательных отношениях по конверсии // Учен. зап. МГПИ им. В. И. Ленина. Фак—т иностр. языков. 1958. Т. CXXVI. Вып. 2.

Соболева 1959 – П. А. Соболева. Об основном и производном слове при словообразовательных отношениях по конверсии // ВЯ. 1959. № 2.

Эрну 1950 – А. Эрну. Историческая морфология латинского языка. М., 1950.

Alemany Bolufer 1920 – J. Alemany Bolufer. Tratado de la formacion de palabras. Madrid, 1920.

Benveniste 1957 – E. Benveniste. A propos de fr. dejeuner // Romance Philology. 1957. Vol. X. № 3.

Danila 1959 – N. Danila. Observations sur la derivation regressive dans la langue fra^aise // Revue de linguistique. 1959. T. IV. № 1.

Gramatica 1931 – Gramatica de la lengua espanola. Madrid: Ed. Real Academia espanola, 1931.

Graur 1957 – А1. Graur. Note asupra structurii morfologica a cuvintelor //

Studii de gramatica. Vol. II. Bucarest, 1957. Lazaro Carreter 1953 – F. Lazaro Carreter. Diccionario de terminos filologicos.

Malkiel 1959 – Y. Malkiel. Fuentes indigenas y exoticas de los sustantivos y adjetivos verbales en—e // Revue de linguistique romane. 1959. T. XXIII.

Marouzeau 1951b – J. Marouzeau. Lexique de la terminologie linguistique. Paris, 1951.

Murphy 1954 – S. Murphy. A description of noun suffixes in colloquial Spanish // Descriptive Studies in Spanish Grammar. Urbana, 1954.

Источник