- Чем и на чём писали на Руси, когда привычных ручек и тетрадей не было и в помине

- Церы и писала — что это такое?

- Береста и пергамент как замена бумаге

- Не ешь ягодку, лучше чернила сделай

- Перышко гусиное, или почему перочинный нож так называется

- Приход металлических перьев на смену птичьим

- Способ написания древних рукописей

- АЛТУШКИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА

- ГОРЯЧЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА

- КОСТЕНКО ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ

- НИФОНТОВА ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА

- БАЛАКАЕВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ

- МАЛЮГА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

- ШИПОВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

- КОЧЕВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

- КОСТЕНКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

- ПЕТРОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

- ВОЛКОВА ВЕРА БОРИСОВНА

- Книги старины глубокой – подделка! Доказательство и обоснование

- Что удобнее — свиток или книга?

- Почему свитки вышли из употребления

- Кто и зачем изобрёл книгу?

- Как быть с образцами древних рукописных книг?

- Своя «вонинка» как малинка

- Необходимость и способы подделки рукописных шрифтов

- Рукописные книги написаны ради последней страницы

- Заключение

- Материалы по теме

- А вот ещё:

- Как в Москве появилось еврейское гетто

Чем и на чём писали на Руси, когда привычных ручек и тетрадей не было и в помине

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Церы и писала — что это такое?

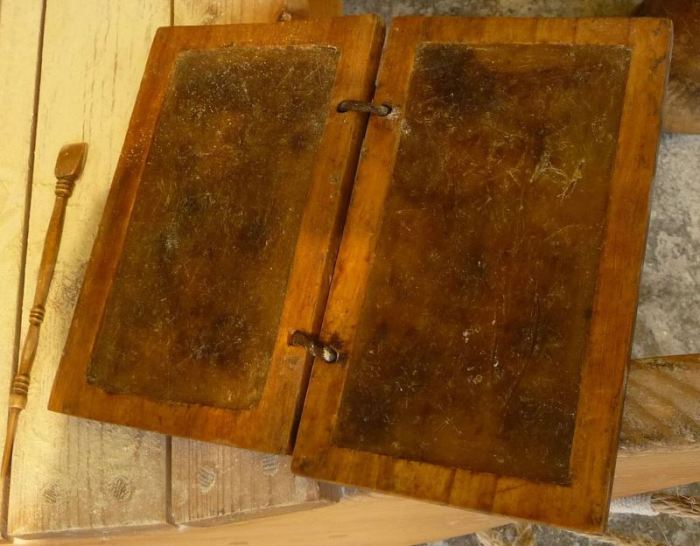

Вместо бумаги в Древней Руси использовали церы, которые представляли собой деревянную дощечку в виде небольшого подноса, заполненного воском. Это было многоразовое устройство: на воске царапали буквы, при необходимости их затирали, и церы снова были готовы к употреблению.

Писала, которыми и работали с воском, делали из кости, дерева или металла. Эти пращуры современных карандашей выглядели как палочки длиной до двадцати сантиметров, с заостренным концом. Писала украшались резьбой или орнаментом.

Береста и пергамент как замена бумаге

Церы представляли собой, если так можно выразиться, стационарное устройство для письма. Брать их с собой или использовать в качестве почтового отправления было неудобно. Для этих целей служила березовая кора, или береста. На ней наши предки выцарапывали тексты с помощью тех же писал. Делали из бересты и книги. Изначально подбирались кусочки коры нужного размера, одинаково обрезались, и на них наносился текст. Затем изготавливалась обложка, также из берёзовой коры. Когда всё было готово, страницы с одного края пробивались при помощи шила, в полученные отверстия продергивался шнурок из кожи, которым древняя книга закреплялась.

Для серьезных литературных произведений, летописей, официальных грамот, законов использовался более дорогой материал, чем береста — пергамент. Пришёл он из Азии, где был изобретён предположительно во втором веке до нашей эры. Делался он из телячьей кожи, которая проходила особую выделку. Поэтому старинные книги стоили очень дорого — слишком ценное было сырье. Например, чтобы изготовить листы для Библии в современном формате А4, необходимо было использовать не менее 150 телячьих шкур.

Процесс изготовления пергамента был очень непростым. Шкуры промывались, очищались от ворса, вымачивались в растворе извести. Потом мокрое сырье натягивалось на деревянную рамку, растягивалось, сушилось. С помощью специальных ножей внутренняя сторона как следует очищалась от всех частиц. После этих манипуляций шкура натиралась мелом и выглаживалась. Заключительный этап — отбеливание, для этого использовались мука и молоко.

Пергамент был великолепным материалом для письма, светлым и прочным, двусторонним, и к тому же многоразовым — при необходимости верхний слой можно было легко соскоблить. Писали на нем чернилами.

Не ешь ягодку, лучше чернила сделай

Для изготовление чернил на Руси использовалась смола вишни или акации, то есть камедь. В нее дополнительно добавлялись вещества для придания жидкости определенного цвета. Чтобы сделать черные чернила использовали сажу или так называемые чернильные орешки (особые наросты на дубовых листьях). Коричневый цвет получился после добавления ржавчины или бурого железа. Небесно-голубой давал медный купорос, кроваво-красный — киноварь.

Можно было поступить проще, то есть просто использовать природные материалы. Например, сок черники — и готовы красивые фиолетовые чернила, ягоды бузины и корень спорыша — вот вам и тушь синего цвета. Крушина давала возможность сделать яркие пурпурные чернила, а листья многих растений — зелёные.

Приготовление чернил нельзя назвать легким делом, поэтому готовились они непосредственно перед применением и в очень небольшом количестве. Если часть жидкости оставалась неиспользованной, ее хранили в плотно закрытых сосудах из керамики или дерева. Обычно чернила старались делпать достаточно концентрированными, потому при письме в них добавляли воду. Так возникли чернильницы, то есть небольшие устойчивые емкости удобной формы для разведения чернил и макания перьев.

Перышко гусиное, или почему перочинный нож так называется

Когда возникли чернила, появилась необходимость в новом инструменте для письма, так как палочки уже не подходили. Для этой цели отлично подошли птичьи перья, чаще всего это были обычные гусиные, прочные и достаточно удобные. Интересно, что их брали из левого крыла птицы, поскольку такое перышко было удобнее держать в правой руке. Левши делали для себя писчий инструмент из правого крыла.

Перо нужно было как следует подготовить: его обезжиривали, вывариваем в щёлочи, закаливали в горячем песке, и только после этого затачивали или «чинили» при помощи ножичка. Перочинный нож – название пошло именно оттуда.

Писать пером было сложно, для этого требовалось особое умение. При неаккуратном использовании на пергамент летели мелкие брызги, при излишнем нажатии перо распластывалось, создавая кляксы. Потому для написания книг привлекались особые люди — писцы, имеющие красивый аккуратный почерк. Они искусно выписывали заглавные буквы красными чернилами, делали заголовки вязью, украшали страницы книги красивыми рисунками, пускали орнамент по краям.

Приход металлических перьев на смену птичьим

Птичьи перья прослужили человечеству не менее тысячелетия. И только в 1820 году на свет появилось стальное перо. Произошло это в Германии, а через некоторое время металлические перышки пришли в Россию.

Первые металлические перья стоили очень дорого, их часто делали не просто из стали, а из драгоценных металлов, а саму палочку украшали рубинами, алмазами и даже бриллиантами. Понятно, что такая роскошная вещь была доступна только очень богатым людям. Несмотря на появление металлических соперников, гусиные перья продолжали честно скрипеть по бумаге. И только в конце XIX века производство стальных перьев было поставлено на поток, они появились практически в каждом доме, где умели писать.

Металлические перья используют и сегодня – их вставляют в поршневые ручки, плакатными перьями пользуются художники, есть даже специальные нотные перья.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Способ написания древних рукописей

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА БУДУЩЕГО, ПРОВЕРЕННАЯ ПРОШЛЫМ

Этот сайт посвящен возрожденным классическим традициям образования.

С глубокой благодарностью к великим педагогам прошлого, оставившим нам это бесценное наследие.

АЛТУШКИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА

Руководитель проекта

Как перед многими мамами, передо мной когда-то встала проблема школьного обучения своих подросших детишек. Отдавать их в школу было безумно жалко. Я точно знала, что им там будет плохо, хотя и не могла тогда ясно сформулировать, почему…

ГОРЯЧЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА

Разработчик филологического блока

Бывают ли в жизни чудеса.

В самом начале 2008 года мне позвонили из Екатеринбурга. За полторы тысячи километров от Москвы состоятельная многодетная мама, озадаченная образованием своих детишек, нашла мои публикации, посвящённые К. Д. Ушинскому, его учебным книгам, и обратилась ко мне за советами. Это был подарок свыше!

КОСТЕНКО ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ

Разработчик математического блока, канд. физико-математич. наук, доцент

Более 140 опубликованных работ — научно-математических, научно-методических, историко-педагогических, в том числе учебник по теории вероятностей (изд. 2004 г. и 2012 г.) и монография «Проблема качества математического образования в свете исторической ретроспективы» (2013 г.).

НИФОНТОВА ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА

Разработчик математического блока,

тренер-методист

Я работаю в Русской классической школе учителем математики и методистом уже более восьми лет. В эту школу я попала чудом, иначе не скажешь. Вспоминаю своё собеседование с учредителем школы — Татьяной Анатольевной.

БАЛАКАЕВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ

Разработчик программ по истории

По образованию я юрист. Окончил Свердловский юридический институт по специальности «правоведение». После получения диплома работал в Институте философии и права УрО РАН. Потом судьба привела меня в школу, и я стал учителем истории.

МАЛЮГА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

Преподаватель начальной школы,

тренер-методист

Учителем начальных классов я работаю более 20 лет.

Начинала преподавать по программе традиционного обучения (математика М. И. Моро, Г. В. Бельтюкова; русский язык Т. Г. Рамзаевой, чтение М. И. Горецкого). Немного поработала и по программе «Школа 2100».

ШИПОВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

Преподаватель филологии,

тренер-методист

Выбрать профессию учителя — это взять на себя огромную ответственность за юные души твоих учеников, а учитель-словесник вдвойне в ответе за то, какими людьми станут его ученики, с каким отношением к жизни, к людям, к Родине они выйдут из школы.

КОЧЕВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

Педагог дошкольного и начального образования,

тренер-методист

Я начала работать по этой программе десять лет назад. За спиной у меня к этому времени был многолетний опыт работы в общеобразовательной школе. И я думаю, что именно он помешал мне сразу принять и оценить новую программу.

КОСТЕНКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Преподаватель

церковнославянского языка

По образованию я тренер-преподаватель. До работы в Русской классической школе был детским тренером по карате. Многого достиг как сам, будучи спортсменом, так и на тренерском поприще, и считал, что спорт — это призвание на всю мою жизнь…

ПЕТРОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

Преподаватель филологии

По специальности я учитель английского и немецкого языков. В Русской классической школе работаю с 2011 года. Моё знакомство с РКШ началось с расписания уроков, которое я случайно увидела, будучи в гостях.

ВОЛКОВА ВЕРА БОРИСОВНА

Секретарь

Русской классической школы

Русская Классическая Школа стала частью моей жизни очень стремительно, буквально в течение одного дня.

Август 2012 года. Я уже полгода работаю секретарём в школе — приказы, документы, справки. А школа не обычная, средняя, а Русская классическая.

Источник

Книги старины глубокой – подделка! Доказательство и обоснование

Очень интересное исследование Алексея Артемьева поможет разобраться в очередном обмане фальсификаторов истории. Объект исследования — древние книги, автор разбирает вопросы технологии производства книг и свитков, способы письма и признаки фальсификации.

Просто поразительна способность академической науки прикрывать нелепости в официальной истории. Где ни копни, везде подлог. То же самое получилось с историей появления книг.

Согласно официальной версии, сначала книги имели вид глиняных табличек. Затем в ходу были папирусные свитки. Однако, папирус рос не везде, и постепенно папирусные свитки были вытеснены пергаментными (выделанная тонкая кожа).

Якобы уже в древнем Риме появилась современная форма книги — «кодекс» (в переводе с латыни означает ствол дерева, бревно, чурбан). Она 1,5 тысячи лет продолжала существовать, наряду со свитками. Всё это естественно было рукописным, до появления в 15 веке печатного станка Гуттенберга. В это же время получает всё большее распространение бумага. Ну, а после быстрого развития печатного дела, свитки окончательно ушли в прошлое, и книги приобрели знакомую нам форму.

И в чём спрашивается здесь подвох?

Подвох в полном отсутствии логической взаимосвязи. Всё вышеперечисленное совершенно не соотносится с реальной жизнью, с возможностями и потребностями человека, а самое главное — с технологией. И сейчас мы это увидим.

Что удобнее — свиток или книга?

Сегодня практически все уверены, что современная форма книг более удобна, чем свиток. И это серьёзное заблуждение. Мы просто привыкли к такому её виду. Если же взглянуть непредвзято, то легко заметить, что свиток занимает меньше места, надёжнее защищает текст, в сотни раз технологичнее книги в части создания основы и написания рукописного текста. Даже сегодня по-настоящему прошить и обрезать книгу в домашних условиях — это проблема.

Со свитками всё проще. Папирус ткался из полос тростниковых волокон лентой любой длины. Пергамент, конечно, не может быть очень длинным, но его успешно сшивали в свитки. Наглядным примером может являться наша «любимая» тора.

Вообще, все мягкие тонколистовые материалы естественным образом тяготеют к рулонному способу хранения и транспортировки.

Даже если взять тот самый пергамент, то он в свободном состоянии тоже постепенно сворачивается в свиток. Это естественно для кожи, ведь она состоит из слоёв, которые по-разному сжимаются при изменении влажности и температуры. Именно поэтому листы старых пергаментных книг были переплетены в массивный деревянный оклад (отсюда и латинский перевод слова «кодекс» — деревянный). На окладе обязательно имелись застёжки, но вовсе не для красоты, и не для того, чтобы запирать текст от непосвящённых.

Просто, если не зафиксировать листы пергамена в прижатом состоянии, то они начнут скручиваться. То есть в переплёте книги пергамену не дают принять свою естественную форму (заневоливают), что приводит к накоплению внутренних напряжений в материале.

Это не здорово, так как неизбежно приводит к более быстрому разрушению материала.

Но простота изготовления и хранения — это не самое главное преимущество свитка перед книгой. Гораздо важнее то, что из свитка можно получать информацию непрерывным потоком. Книга же даёт её кусками, дробит на фрагменты, равные объёму страницы. При каждом переходе с одной страницы на другую, происходит дополнительная подгрузка кратковременной памяти, с удержанием текущей информации. Это напрягает.

Нам ведь с детства приходилось иметь дело только с книжной формой, и мы этого не замечаем. А вот ещё в 18 веке разрыв информационного потока составлял серьёзную проблему для читателей. Тогда было принято последнее слово с предыдущей страницы печатать в начале следующей, чтобы помочь читателю не потерять мысль.

Почему свитки вышли из употребления

Думаю, совершенно очевидно, что свиток превосходит книжный формат по всем качествам. Так почему же человечество отказалось от удобных свитков в пользу неудобных книг? Внятного официального ответа нет.

Просто фальсификаторы истории (далее — исказители) не так уж сильны умом и кругозором. История переписывалась тогда, когда книги были уже в ходу, и для исказителей это тоже был привычный формат. Ну, не подумали они о том, что технология печати книг имеет свои ограничения.

Как, интересно, Гуттенберг мог бы на своём прессе тиражировать свитки? Подумайте сами: печатный станок Гуттенберга — это ]]> ]]> винтовой пресс ]]> ]]> .

Пресс имеет ограничения по мощности давления и размерам рабочей зоны. Нельзя засунуть туда рулон обоев и за один отпечаток получить текст на всей длине.

Печатный станок позволяет установить клише с текстом и отпечатать подряд несколько десятков одинаковых оттисков. Затем клише меняется и печатается следующая страница. При этом каждый раз на одно и то же место подкладывается пергамент или бумага. Она базируется строго по краям, иначе всё будет криво напечатано. Для этого требуется иметь ровные одинаковые листы, соответствующие мощности пресса. Более того, сразу после оттиска лист должен отправиться на сушку.

Как в этот процесс вписать, например, пятьдесят десятиметровых свитков, которые каждый раз надо просовывать в зону пресса и строго одинаково укладывать, умудрившись не размазать предыдущие фрагменты печати?

Совершенно ясно, что свитки невозможно было тиражировать на печатном оборудовании Гуттенберга. Они могли быть только рукописными. Ну, а раз печатная продукция стала дешевле и доступнее рукописной, то и свитки вышли из употребления. Да, рукописные свитки были лучше, но печатные книги — дешевле. А разве сегодня мы не наблюдаем то же самое, когда дешёвый китайский ширпотреб заполоняет рынок.

Кто и зачем изобрёл книгу?

Вроде бы всё ясно и логично. Но здесь и начинается самое интересное. Раз у книги нет никаких преимуществ перед свитком, то ]]> ]]> исказители ]]> ]]> обязаны были выдумать какую-то причину её появления. Для всеобщего употребления предлагается следующая версия: Папирус якобы использовался для письма только с одной стороны, а листы пергамента — более плотные с двух сторон. Поэтому пергамент стали складывать пополам в виде тетрадки, и впоследствии это переросло в полноценный переплёт.

Ну и, конечно, соврали. Такой причины, как одностороннее использование папируса и непригодность его для книг, никогда не былою. Вот что пишут про папирус: «Когда основной текст становился не нужен, обратная сторона могла быть, например, использована для записи литературных произведений (часто, впрочем, ненужный текст просто смывали)».

То есть использовали его вольно в разных вариациях. Тем более, что в позднее время папирус успешно применяли и в книжном деле: «Листы в окончательной форме имели вид длинных лент и потому сохранялись в свитках (а в более позднее время — соединялись в книги (лат. codex))…»

По моему личному разумению и папирус, и пергамент вообще существовали всегда в одно время. Просто папирус — это более дешёвый и недолговечный материал для повседневных записей, а пергамент использовался для более основательных работ. Это, конечно, вовсе не исключает существования серьёзных значимых текстов на папирусе, как и пергаментных тетрадок для разовых записей.

Говорят, Чайковский, когда к нему приходило вдохновение, писал музыку даже на столовых салфетках. Имеет значение только массовое, целевое применение, но об этом как раз никто и не говорит. Влияет и доступность материала для разных местностей. Торговые связи обеспечивали доставку папируса в Европу, но мог случаться временный дефицит.

То есть официальная причина появления книжного формата — размыта и несостоятельна.

Тогда, кто и зачем, на самом деле, мог бы изобрести книгу в её современном виде? Уж не тот ли, кто разработал саму технологию печати? И если славу изобретения печатного станка приписывают Гуттенбергу, то это единственный человек, которому было жизненно важно приспособить отдельные прямоугольные печатные листочки, для более-менее удобного чтения и хранения длинных текстов. Просто других возможностей его машина не имела, хоть и очень хотелось.

Для придания своим изделиям приемлемых потребительских свойств, Гуттенберг придумал прошивать листы в одну книгу. Ну, а как появилась твёрдая обложка, вы уже поняли.

Если бы первопечатник не смог придумать приличный переплёт, то его единственной продукцией так и остались бы одностраничные Папские индульгенции, с которых он, кстати, и начинал. Вот и получается, что Гуттенберг сначала изобрёл технологию ПЕЧАТИ, а уж затем книгопечатания (печати и переплёта).

Если кто-то ещё сомневается в этом, то приведу современный пример. Все знают, что раньше мужчины брились опасными бритвами. Некоторые и теперь считают это особым шиком. Действительно, в этом есть ряд преимуществ. Хотя бы то, что такая бритва вечна, её не надо покупать заново каждую неделю.

Но в один прекрасный момент была изобретена технология дешёвой массовой заточки острых, тонких металлических пластинок. И никогда бы этими штуками не стали бриться, если бы не был изобретён удобный безопасный станок для бритвенных лезвий. То есть, цепочка такая: новая технология заточки — одноразовые дешёвые лезвия — безопасный бритвенный станок. Технология диктует форму продукта, и никак иначе.

Так что же? Может быть, трудолюбивые кузнецы столетия назад, долгими зимними месяцами ковали сложные бритвенные станки, а суровые и терпеливые мужчины пытались засунуть туда всякие разные острые предметы, кто обломок кухонного ножа, а кто обрезок дедушкиной шашки, и скоблили ими свои лица?

И всё это продолжалось, пока великий первобритвенник не избавил всех от мучений, изобретя стандартное одноразовое лезвие? Могло ли такое быть? Вряд ли.

Или другая фантазия. Представьте себе, что передовая рязанская доярка Агафья в конце 19 века захотела вдруг, ни с того, ни с сего, разливать молоко в отдельные ёмкости, точно дозируя его по литрам, с возможностью длительного хранения.

При этом она задалась целью, создать такую тару для своего продукта, чтобы она была удобна для транспортировки, не проливалась и максимально плотно укладывалась в объёме одинаковых квадратных ящиков, которые она задумала ставить на телегу, при перевозке молока на базар. Она впервые решила продавать молоко вместе с тарой, сделав её одноразовой. Глиняная крынка, разумеется, не удовлетворяла этим высоким требованиям.

Для того, чтобы воплотить свою задумку, предприимчивая Агафья закупила в городе тонкий картон, раскроила его по шаблонам, наварила клейстера и склеила одинаковые прямоугольные коробочки. Затем натопила воска и покрыла им тару изнутри, сделав её непромокаемой.

На последней стадии Агафья усилила конкурентные преимущества своего изобретения, расписав вручную каждую коробочку под хохлому. После строго дозированного разлива молока, горловина коробочки складывалась и прогревалась утюгом, раздутым на углях, для герметизации стыка воском.

Так молочница Агафья изобрела тетрапак и успешно использовала его, потеснив своих конкуренток на целых 2 прилавка. Затем изобретение распространилось, и молочницы продолжали тёмными зимними ночами при свете лучины кроить, клеить и расписывать коробочки. Их мучения длились до 1946 года, пока шведский инженер (первомолочник) Харри Ерунд не изобрёл упаковочную машину.

Это, разумеется, бред. Именно под технологию машинной упаковки была разработана форма тары и специальный картон.

Но ведь технологическая разница между свитком и книгой (в твёрдом переплёте с замками, обрезанным пакетом листов, пронумерованными страницами и оглавлением), не меньше, чем между молочной крынкой и тетрапаком.

Однако, мы с вами упорно верим в ахинею, которую нам рассказывают про рукописные книги допечатного периода! Как нам не стыдно, нас так легко обмануть. В народе говорят — иная простота хуже воровства. Давайте будем внимательнее.

Как быть с образцами древних рукописных книг?

А как же трудолюбивые писцы, по нескольку лет переписывающие одну книгу? Именно книгу, не свиток. Так и нарисовал Васнецов свою картину «Нестор летописец» — стоит писец, лежит перед ним открытая книга с пустыми листами, листы эти топорщатся, и он, понимаешь, туда пишет.

А как же Римские «Кодексы», маленькие такие древние книжонки двухтысячелетней давности? И самое главное, как же те «самые достоверные» рукописные книги, которые датируются 9…12 веком, на которых слеплена официальная версия истории?

А никак — нет в этом смысла. Смысл появляется, если поставить всё на свои места.

Разумеется, мог быть такой отрезок времени, когда печатная продукция уже стала вытеснять свитки, переплётное дело стало массовым, но печать ещё не обеспечивала всех потребностей. Тогда могли быть написаны некоторые рукописные книги, при использовании стандартных листов или даже переплетённых «болванок». Однако, не как правило, а как исключение.

Либо это были личные записи, как мы делаем и теперь в своих тетрадях, блокнотах и ежедневниках. Нельзя такие книги называть основным продуктом информационных технологий того времени. Это побочный продукт переходного периода.

Римские кодексы, как ни странно, проще всего объяснить. Всё становится понятным, если ]]> ]]> римские книголюбы ]]> ]]> жили уже после 15 века и пользовались печатной продукцией. Подтверждений этому и без наших рассуждений предостаточно. Сегодня это неизвестно только ленивому. Так уж, просто ещё один железный обруч наклепать на погребальную колоду с официальной историей древнего Рима.

Несложно разобраться и со святыней мусульман — большущей книгой Коран. Он вообще заслуживает отдельного рассмотрения, поскольку вся арабская письменность оказывается русской, если взять её исконный вариант и читать правильно — слева направо. Арабы читают справа налево Н-А-Р-О-К, и этот нарок, действительно имеет смысл некоего наставления.

Но сейчас нас интересует только форма этого документа. Это рукописная пергаментная книга большого формата, содержащая более 300 листов. Считается, что она была написана в 7 веке, после смерти пророка Магомета (Маг-о-мед; волшебник целитель).

А теперь если сопоставить факты о ]]> ]]> Христе-Радомире 11 века ]]> ]]> и, соответственно, более позднем появлении ислама (как ветви христианства), со временем появления печати книг, то становится логичной форма документа. То, что нам показывают, как первые списки Корана 7-го века, изготовлено не раньше 15 века. И сделано это действительно, спустя некоторое время после смерти пророка.

Как видите, пока всё складывается логично.

Своя «вонинка» как малинка

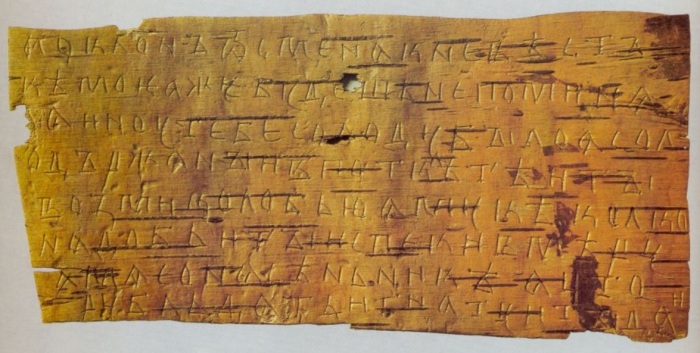

Особо интересно рассмотреть наши русские рукописные книги. Среди них выделяется так называемое Остромирово Евангелие:

Его называют шедевром древнерусского искусства книги. Евангелие содержит 294 пергаментные страницы.

В конце книги некий писец Григорий сообщает: «…Слава Тебе, Господи Царь Небесный, за то, что удостоил меня написать это Евангелие. Начал же я его писать в году 6564-м (1056 г.), а окончил в 6565-м (1057 г.)… Я диакон Григорий написал это Евангелие…» (Перевод Н.Н. Розова).

Как мы видим, «Писец Григорий» в своём рукописном шедевре трижды соврал, что именно он написал это Евангелие. Тем не менее, исследователи палеографы установили иное:

«В «Сводном каталоге славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. 11-13 вв.» (М., 1984) опубликовано научное описание Остромирова Евангелия, где указано, что текст этот написан четырьмя почерками. Значит в создании рукописи участвовал не только диакон Григорий и мастера, создавшие миниатюры. но и ещё три книгописца…»

(С.М. Ермоленко; журнал «Истониковедение в школе», 2007 г., №2(5); цитата — Лёвочкин И.В. «Основы русской палеографии». — М.: Кругъ, 2003.С.121).

При таких обстоятельствах, разумеется, возникают законные подозрения в подлинности этой и других рукописных книг, относящихся к допечатному периоду. Стоит пристальнее вглядеться, чем и как могли это всё написать. Поэтому обратимся к специалистам по старым рукописным шрифтам.

Существует замечательная книга «Рукописный шрифт»; учебное пособие для студентов полиграфических и художественных вузов, автор Н.Н. Таранов; Львов, издательство «Высшая школа» 1986 г. (далее выдержки из этого источника).

Она даёт исчерпывающую информацию по основным 18-ти рукописным шрифтам, начиная с римских, европейских и заканчивая славянскими. Описаны перья, которыми всё это пишется, для каждого шрифта даны особенности написания, углы наклона пера.

И это не всё — в каждом случае показан образец реального исторического документа, написанного данным шрифтом, дана крупная текстура, где тщательно прорисованы все буквы с особенностями, и обязательно приведён дукт, т.е. способ написания, в котором прорисованы очерёдность и направление написания линий в каждой букве.

Прочитав эту книгу, я осознал, что создание рукописного текста — это достаточно трудоёмкий, но хорошо отработанный процесс, который сформировался не просто так. А под влиянием определённых требований. Рукописный текст, прежде всего, должен быть читаемым. Поэтому знаки обязаны быть хорошо узнаваемыми, располагаться по возможности ровно и с ритмичным шагом, чтобы не нарушать скорость восприятия текста.

Для того, чтобы каждый раз не изобретать велосипед, в разное время были разработаны шрифты, устанавливающие способы написания букв. Для шрифта тоже есть свои требования. Если он рукописный, то должен выполняться с наименьшими трудозатратами со стороны писца, учитывая возможности писчего инструмента и материала. При этом, конечно, он должен выглядеть красиво и легко читаться.

Вот, например, как показан Рустический (Римский) рукописный шрифт.

Реальный образец шрифта,

А вот выдержки из его описания:

«Новый вид книжного письма возник как результат подражания скоростным шрифтам, применявшимся для написания объявлений и вывесок. Под влиянием быстроты письма и от применения ширококонечного пера, установленного под углом 45-90 град… Характерной чертой капитального рустического шрифта является наличие тонких вертикальных и широких горизонтальных штрихов, что обусловлено большим углом письма…»

Всё логично и обоснованно. И так со всеми шрифтами, кроме славянских. Как же якобы писали у нас на Руси? В нашем случае Остромирово Евангелие написано шрифтом, который называется «устав». В книге приведена его текстура

и исторический образец.

А вот дукта (способа написания) вообще нет. Почему, становится ясно из описания:

«Древние славянские книги написаны крупным шрифтом — уставом, который выглядит на странице очень величественно. В написании это был сложный и тяжёлый шрифт… Для начертания буквенных знаков устава угол письма необходимо постоянно изменять, поэтому следует говорить не о писании букв, а об их рисовании. Даже основные штрихи некоторых букв имеют различную ширину.

Буквы р,ф,у имеют очень тонкие основные штрихи, для начертания которых следует поворачивать перо под углом 45-60 град. В буквах о,с,м,ю и других нужно изменять угол пера при написании некоторых элементов. Для устава характерно наличие тонких засечек в основных и некоторых дополнительных штрихах букв, которые выполняются путём дорисовывания кончиком пера… (т.е. искусным художественным подкрашиванием каждой буквы).

Треугольные окончания некоторых букв можно выполнять путём дорисовывания кончиком пера или делая поворот пера. Проведя штрих, перо следует повернуть вправо или влево, при этом одна сторона пера остаётся неподвижной, а другая описывает дугу… (интересно, что никакой дуги в образцах и текстуре устава мы не видим, везде треугольники с прямыми сторонами). Рисунки букв Н и И очень похожи… Сложной по начертанию является буква М… Текст, написанный уставом, трудночитаем…»

Ну и какой здесь может быть дукт? Авторы пособия просто не могут графически стрелками показать, как конкретно писалась каждая буква, ведь при этом рука не имела постоянный наклон, а совершала сложные повороты и наклоны, с периодическим дорисовыванием.

Это какое-то наваждение. Почему опять у нас всё не как у людей? У всех рукописные шрифты разработаны для писания, и только у нас для рисования. Снова наших предков хотят выставить недочеловеками и мазохистами. Но давайте подведём итоги, может проблема вовсе и не в нас?

Итак, рукописные книги допечатного периода на Руси написаны уставом (позже полууставом и т.д.). В написании это был сложный и тяжёлый шрифт, а именно:

· буквы не писались, а рисовались;

· засечки и треугольные окончания выполнялись дорисовыванием;

· сложной по начертанию являлась буква М;

· текст, написанный уставом трудночитаем;

· рисунки букв Н и И очень плохо различимы.

Вывод: устав, в отличие от всех остальных (неславянских) шрифтов, совершенно не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к рукописным шрифтам, поскольку он трудно пишется и при этом трудно читается. При таких недостатках совершенно безразлично, насколько величественно всё это выглядит. Он непригоден для технологии рукописного текста.

Разве непонятна разница между техничным писанием и искусным рисованием? Если переписка Евангелия готическим шрифтом займёт 1-1,5 месяца, то рисование уставом 10-12 месяцев. Таким шрифтом можно вымучить несколько книг, но в здравом рассудке нельзя применять его веками.

Шрифт устав — это не величественный шедевр, а просто бездарная подделка под старину. Подделкой являются и все книги, написанные им.

Необходимость и способы подделки рукописных шрифтов

Буквально пару лет назад депутат Госдумы от КПРФ ]]> ]]> Виктор Илюхин ]]> ]]> (светлая ему память) вытащил на свет божий грязную ]]> ]]> историю о подделке документов ]]> ]]> второй мировой войны. В частности, речь шла о ]]> ]]> Катыни ]]> ]]> и расстрелянных польских офицерах, а в общем — о целой лаборатории, в которой десятилетиями кипела работа по созданию ложной истории СССР в виде писем, приказов, распоряжений и т.д.

Работали специалисты государственного масштаба, с обеспечением по высшему разряду. Впрочем, и теперь, скорее всего, работают. Видимо, мы плохо представляем масштаб деятельности этой лаборатории, поскольку всего через несколько месяцев после намёка на её разоблачение, Виктор Иванович Илюхин ]]> ]]> скоропостижно скончался ]]> ]]> .

Как только оккупационная власть начинает перекраивать под себя историю, появление подобной лаборатории неизбежно. Ведь люди просто так не поверят, требуются доказательства. А самым простым и эффективным доказательством несуществующих событий является подложный документ.

В случае с нашими рукописными книгами всё то же самое. Была оккупационная власть при ]]> ]]> Петре 1 ]]> ]]> . Был заказ на переписывание истории. Были приглашённые специалисты ]]> ]]> Байер, Шлёцер, Майер ]]> ]]> . В это время (18 век) разными сложными запутанными способами общественности было подкинуто множество якобы древних письменных источников, на которых и была построена подложная история. Остромирово Евангелие как раз из их числа. Как же можно сомневаться в существовании лаборатории по подделке исторических документов при тогдашней ]]> ]]> академии наук ]]> ]]> ?

Возникает вопрос: зачем при этом изобретать несуществующий шрифт? Разве не достаточно просто исказить или подделать уже существующие старинные документы? Но здесь всё вполне рационально.

Масштаб подделки строго соответствует масштабу искажения истории, и мы ещё даже не полностью осознаём его. Вероятно, всё было переиначено настолько радикально, что оригинальные древние документы легче было уничтожить полностью, чем изменить. Это собственно и происходило (массовое изъятие и уничтожение книг при ]]> ]]> Петре 1 ]]> ]]> ).

Требовалось скрыть факт недавнего единства всемирной культуры (речь, письменность), и того, что именно русская культура лежала в её основе. Чем древнее оригинальные тексты, тем больше сходства обнаружит любознательный исследователь. Поэтому настоящие шрифты для подделки не годились. Вспомните, сколько раз переделывали свои иероглифы китайцы, пока они не перестали быть похожи на наши руны.

А как создать поддельный рукописный шрифт? Чем вообще отличаются шрифты?

Существенными отличиями является угол наклона пера, который даёт разную толщину линий, и форма засечек. На рисунке вы видите 30 различных видов засечек.

Это украшение шрифта. Все они получаются коротким, однозначным движением ширококонечного пера. Интересно, что среди них вы не найдёте треугольных засечек «устава».

Ведь, как мы уже поняли, простым движением пера такие засечки не получаются. Почему же фальсификаторы использовали именно такой элемент?

Дело в том, что в нашем родном орнаментальном творчестве (например, резьба по камню) использовалась буквенная вязь.

Сложная, изящная, насыщенная информацией, подобно современным ребусам, ]]> ]]> она просто восхищает ]]> ]]> .

Эти треугольные засечки взяты оттуда, для того, чтобы наша родовая память хоть чуть-чуть откликалась при чтении поддельного шрифта. Но вязью не писали целые книги, поэтому там такой элемент вполне допустим, а в рукописном шрифте — это нелепость.

Также для вязи характерно произвольное изменение толщины линий, ведь это один из способов заполнения узора. И подражая этому, в «устав» ввели переменную толщину линий букв, что для рукописного шрифта ужасно неудобно. В общем, долго не заморачивались, просто содрали с наших орнаментов часть элементов и назвали это «уставом». А потом нарисовали столько «древних» книг, сколько смогли. Видимо, уже рисуя подделки своим уставом, фальсификаторы сообразили, какое неудобище сотворили. И постепенно перешли на упрощённый полуустав.

Рукописные книги написаны ради последней страницы

Техника мошенничества за прошедшие века принципиально не изменилась. Как тогда, так и сейчас фокусники и мошенники работают по одному принципу — отвлечение внимания. Так и здесь. Написана целая книга. Содержание её привлекательно, но не имеет практического значения, это просто красочно оформленные выдержки из евангелия. А самое важное написано в маленькой, но очень содержательной приписке на последнем листе книги:

«Начал же я его писать в году 6564-м. а окончил в 6565-м. Написал же я Евангелие для раба Божия, названного в крещении Иосиф, а по мирскому Остромир, который был свойственником князя Изяслава. Князь же Изяслав тогда владел обеими областями — отца своего Ярослава и брата своего Владимира. Сам князь Изяслав управлял престолом отца своего Ярослава в Киеве, а престол своего брата он поручил управлять своему свойственнику Остромиру в Новгороде…» (Перевод Н.Н. Розова)

Это называется краткая историческая справка с точной датировкой событий. Причём дана эта справка не в настоящем времени, от лица очевидца этих событий, а в прошедшем, именно, как историческая справка (рассчитываем на адекватность перевода Н.Н. Розова). И это вовсе не единичный случай энтузиазма отдельного писца:

«Примечательно, что все наиболее ранние датированные славянские рукописи были созданы восточными славянами. Кроме Остромирова Евангелия 1056-1057 гг. это Изборник Святослава 1073 г., Изборник 1076 г., Архангельское Евангелие 1092 г., Служебные минеи 1095-1097 гг. Факт сам по себе примечательный. Именно древние восточные славяне стремились запечатлеть время создания крупного памятника, а это связано, безусловно, с исторической организацией мышления, с особым чувством времени… Послесловие Остромирова Евангелия — образец трансформации на русской почве традиционных приписок византийских книгописцев, включавших два обязательных элемента — восхваление заказчика книги и нижайшую просьбу к читателю простить переписчика за ошибки и исправить их…»

(Доктор филологических наук, профессор Новосибирского государственного университета, учитель словесности Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского Л.Г. Панин; журнал «Историковедение в школе», 2007 г., №2(5)).

Вот так. По традиции требовалось похвалить заказчика книги, то есть увековечить его память (зря что ли деньги платил), да извиниться за неточности. И всё. Но «наши переписчики» дружно и разительно отличаются от переписчиков всего мира. Мало того, что им нравится годами рисовать буквы вместо обычного письма, их ещё и распирает «историческая организация мышления» да «особое чувство времени».

Разумеется, наши предки не страдали странными психическими расстройствами, и не могли вести себя так неадекватно. Иначе нашего государства давно бы уже не существовало на карте мира. Очевидно, что все эти исторические справки, не имеющие отношение к тексту книги, это и есть суть подлога, организованного лабораторией по подделке документов при Петровской академии наук.

Заключение

Подведём итоги. Всё человечество в очередной раз обманули, рассказывая о распространённой практике переписывания книг вручную на протяжении тысячелетия до изобретения технологии книгопечатания. В действительности сама форма книги была изобретена только после изобретения технологии печати.

]]> ]]> Исказители истории ]]> ]]> вынуждены рассказывать такие байки, поскольку некоторые реальные фрагменты нашего прошлого отнесены ими почти на тысячелетие в прошлое. Однако, признанные письменные доказательства этих событий имеют форму книг, например, Коран.

Нас, русов, обманули особо нагло, практически полностью скрыв существовавшую у нас в допечатный период развитую систему письменности, которая состояла из различных по назначению и написанию символов и, тем более, шрифтов. Таким образом скрыли то, что наши руны стали основой, египетского и китайского письма.

Например, китайская Книга Перемен написана загадочными гексаграммами, которые в действительности ни что иное, как специальная система записи чертами и резами, бытовавшая на руси. А нам-то рассказывают, что черты и резы это когда незадачливый славянин на стене гвоздём царапает. Вместо всего этого богатства нам придумали ущербный рукописный шрифт «устав», которым и нарисовали наше «древнее прошлое» в количестве пары десятков книг.

Произошло это безобразие не раньше 18 века, когда подмена нашего прошлого с использованием поддельных текстов была поставлена на научную основу и организована с государственным размахом. ]]> ]]> Паразиты ]]> ]]> действуют привычными методами.

Скандал замяли, и что происходит там сегодня, мы не знаем. Поэтому расслабляться нам рано. Очень может быть, что скоро мы увидим новые «подлинные» документы, касающиеся времён перестройки и даже двухтысячных годов, согласно которым, мы опять ущербные и кому-нибудь пожизненно должны.

Материалы по теме

А вот ещё:

Как в Москве появилось еврейское гетто

О евреях в Москве известно с 15-го столетия. Среди них были врачи и купцы. Но по причине их веры им, как правило, запрещалось селиться на Руси. Впрочем, условия изменились, когда после разделов Польши во второй половине 18-го века евреи стали подданными Российской империи.

Еврейские купцы начали приезжать в Москву по торговым делам и искать себе жильё поблизости от места своей коммерции. Приезжали они с товарами для оптовой продажи и закупали большие партии тканей местного производства. Как свидетельствуют документы, в Москве на протяжении всего царствования Николая I была только одна территория, на которой евреям разрешалась «временная прописка».

Мемуаристы и историки называют в Зарядье место, где располагалось «московское гетто», определённое властями для временного проживания евреев, — вблизи Гостиного Двора, в Знаменском переулке, в двухэтажном доме, известном как Глебовское подворье. В своё время дом принадлежал действительному статскому советнику Дмитрию Глебову и получил название по имени владельца. В конце жизни ослепший хозяин пожертвовал своё владение городской казне с условием, что все доходы от аренды должны поступать на содержание местной глазной больницы.

Русские менялы. Литография, конец 1830-х — начало 1840-х гг. Источник: «Дилетант»

Уже в 1820-х годах в Зарядье находились первые еврейские учреждения — в основном молельни. В 1827 году министр внутренних дел дозволил еврейским купцам бывать в Москве, но без семей и не более двух раз в год, максимум в течение двух месяцев.

В следующем году московский генерал-губернатор князь Дмитрий Голицын постановил, что во время пребывания в Москве евреи обязаны проживать в доме Глебовского подворья в Зарядье, где и раньше жили и хранили свои товары приезжие купцы, в первую очередь евреи. Сдача Глебовского подворья только еврейским купцам облегчала контроль над ними. В дальнейшем Комитет министров признал временный статус подворья как еврейского постоялого двора. «Еврейское подворье» продолжало существовать до конца царствования Николая I.

В случае поездки в Москву ещё по месту жительства еврею следовало запастись, кроме обычного, и губернаторским паспортом. Получение его требовало немалых хлопот и денег. У московской заставы еврея встречали казаки, отбирали паспорт и прочие документы, казачий конвой препровождал еврея на «Жидовское подворье». Отсюда с городовым его доставляли в полицейский участок. Потом после выполнения формальностей и дачи хорошей взятки, еврей получал разрешение на жительство в Глебовском подворье. Из рук полиции он попадал в руки коменданта подворья, по усмотрению которого после назначения цены предоставлялось помещение.

Став временным обитателем подворья, жилец должен был подчиняться всем порядкам и законам. Упаковку для товаров — рогожи, верёвки, ящики — должен был приобретать на месте. Упаковывать товар вне подворья не дозволялось. И платить за это приходилось втридорога. Порядки в подворье были строгие. Запиралось оно в определённый час, и опоздавшему приходилось ночевать на улице. Со своими жильцами комендант обращался как с заключёнными.

В рассказе «Наследственный подсвечник» Осип Рабинович (1817−1869), первый литератор, познакомивший русскую читающую публику с неведомым еврейским миром, писал, что трижды подавал прошение губернатору о паспорте, прежде чем его получил. В документе указывалось, что «такой-то, отпущен в Москву…».

«Словно я содержался на привязи», — комментировал Рабинович. «Хорошо-с… приезжаю в Москву. Только что завидели на заставе в моём паспорте опасное слово «еврей», как начались разные церемонии. Посадили мне на козлы казака, которому вручили мой паспорт в руки. Проехал я, значит, полгорода с конвоем, как будто я совершил какое преступление. Привезли меня на Жидовское подворье… Не дав мне ни умыться, ни отдохнуть с дороги, городовой потащил меня в часть, где я простоял на ногах битых три часа, выслушал целый короб грубостей от разных чиновников и облегчил свой кошелёк несколькими рублями… Не со мною одним так поступили: со всяким евреем так поступают… И что за комнаты! Грязь, копоть, нечистота в каждом углу. К чему жидам лучшее помещение…».

Еврейский рынок Москвы, начало 20-го века. Источник: «Дилетант»

Герою рассказа «Наследственный подсвечник» захотелось побывать в театре: «Давали Гамлета… засиделся я в театре и забыл всё на свете… невообразимое удовольствие чувствовал. Кончилась пьеса. На часы смотреть и не подумал; пошёл себе, знаете, в трактир перехватить чего-нибудь солёненького; оттуда домой. Звоню в колокольчик… дворник спрашивает: кто там? Я отвечаю: свои, мол, отвори, любезный. Куда, и слышать не хочет… Стою я у ворот и подплясываю — мороз трескучий. Вдруг обход. «Что за человек?» Так и так, говорю, в театре был, а теперь вот дворник не пускает, квартирую, дескать, тут, в подворье.

«А, в подворье, — отвечает квартальный, — значит, еврей… не шляйся, мерзавец, по ночам… Веди его в часть»… Усадили меня с разными бродягами, да пьяницами, да ночными пташками. Всю ночь глаза не смыкал… Думал, что утром выпустят. Пристав всех, задержанных ночью, попросил, кроме меня, и с рапортом отправился; а я всё в арестантской зеваю… спасибо, один человек надоумил. Пришлось прибегнуть к кошельку… Насилу к обеду отпустили. Каково, а? Великое преступление сделал, Москву опасности подвергнул, что вздумал Гамлета посмотреть… Кончил я своё дело и давай драла из Москвы без оглядки, даже не успел порядком город осмотреть. Таким-то образом… познакомился я с Москвой белокаменной…».

Современники и первые хронисты, писавшие о еврейской общине в Москве, называли Глебовское подворье «московским гетто». Конечно, Глебовское подворье несопоставимо, скажем, с Венецианским гетто раннего Нового времени — оно не было постоянным местом жительства и не представляло собой еврейский квартал с общинной инфраструктурой.

Всё население Глебовского подворья состояло только из мужчин, не имевших никаких связей с жителями Москвы. Днём они отправлялись по своим делам в разные «ряды» или в Гостиный Двор. После работы проводили время в беседах, узнавали новости, сообщали вести с родины. За пределы подворья почти никто не выходил. Тут была и столовая, где готовилась пища по законам иудейской религии. По субботам евреи не работали, оставались дома, ворота подворья запирались уже в пятницу и — вплоть до вечера субботы или утра воскресенья.

Харчевня «У хромой собаки» в Зарядье, 1910-е годы. Источник: «Дилетант»

Записка еврейских купцов от 1847 года министру внутренних дел с просьбой отменить «унизительное принуждённое квартирование в Глебовском подворье» не дала результатов. Лишь после вступления на престол Александра II в 1856 году было принято постановление об упразднении Глебовского подворья. Согласно официальным данным, с 1838 по 1847 год общее число евреев, временно проживавших в подворье, составило 3049 человек.

В июне 1856 года, в канун начала Великих реформ, «еврейское подворье», просуществовав тридцать лет, было упразднено. Евреям было разрешено повсеместно селиться в Москве, но на протяжении долгих лет подворье оставалось для многих из них основным местом обитания.

К концу 1870-х годов вблизи Глебовского подворья появилась и первая в Москве синагога. Евреи, отслужившие в армии 25 лет, имели право на семейную жизнь, и купцы вместе с товарами привозили в Москву девушек из бедных еврейских семей. «Времени на ухаживание не было, — писал автор очерка «Евреи в Москве» Самуил Вермель. — Очень быстро составляли брачный договор… раввин благословлял молодых, служилый становился семейным человеком, а его жена и дети получали право на жительство в Первопрестольной; их внуки называли себя коренными москвичами».

Зарядье, первая в Москве синагога со звёздами Давида на стенах. Фото начала 20-го века. Источник: «Дилетант»

Корреспондент газеты «День» в середине 1860-х описывал жизнь евреев в самом сердце Москвы: «У нас на самом деле существует «китайская стена», окружающая наше московское гетто — Зарядье. Здесь скромно приютилась в тесных, серых, грязных помещениях большая часть нашего еврейского населения. Евреи как будто сроднились с этой местностью, и русское население, так сказать, с ним сжилось и свыклось, не питая к ним никаких недружелюбных чувств».

Зарядье в начале 1870-х годов, как свидетельствовал автор книги «Ушедшая Москва. Записки по личным воспоминаниям с начала 1870 годов» писатель Иван Белоусов (1863−1930), было наполовину заселено евреями. «Жили евреи, мелкие торговцы и ремесленники, снимая комнаты в домах известных домовладельцев, которые строили дома для сдачи, и тип построек был самый экономный; для того чтобы уменьшить число лестниц и входов, с надворной части были устроены длинные галереи, или, как их называли, «галдарейки», в каждую квартиру вёл только один вход. На «галдарейках» в летнее время располагались мастеровые со своими работами».

Праздники евреи соблюдали строго, никакой торговли и работы в эти дни не было. С вечера пятницы шумное, суетливое Зарядье затихало. В каждом доме готовили ужин, за которым собиралась вся семья, на столах в особых высоких подсвечниках горели свечи, зажигавшиеся только в праздники. Ужинали, не снимая картузов, так молились и в синагогах. Днём в субботу сидели дома, с утра читали священные книги, а к вечеру шли гулять. Излюбленным местом прогулок был Александровский сад.

В дни кущей (Суккот — праздник в память о том, что после Исхода из Египта евреи жили в шалашах-кущах. — прим. автора), после осеннего праздника, когда евреям по закону нельзя было принимать пищу в закрытых помещениях, строились временные, из лёгкого тёса длинные сараи, покрытые вместо крыши ветвями ёлок, так что сквозь них было видно небо. Принятие пищи в этот праздник евреям дозволялось только вечером — после заката солнца. И в эти сараи-кущи собирались со всего дома для вечерней трапезы все жильцы-евреи.

Источник