- Наложение девитализирующей пасты

- Наложение девитализирующей пасты — что это, показания, противопоказания, длительность и порядок процедуры

- Показания для удаления пульпы путем предварительного наложения девитализирующей пасты

- Подготовка к наложению пасты

- Порядок процедуры

- Длительность действия мышьяковистой пасты

- Противопоказания для наложения девитализирующей пасты

- Наложение девитализирующей пасты

- Способы удаления пульпы:

- Второй способ показан только в следующих случаях:

- Этапы наложения пасты:

- Противопоказания для наложения девитализирующей пасты:

- История создания и использования мышьяковистой пасты в стоматологии

Наложение девитализирующей пасты

Основными симптомами заболевания, требующими обращения к врачу стоматологу для применения девитализирующей пасты, являются, прежде всего, ноющая боль, которая может быть следствием воздействия различных раздражителей.

Наложение девитализирующей пасты — что это, показания, противопоказания, длительность и порядок процедуры

Наложение девитализирующей пасты – это способ лечения пульпы (нервных волокон зуба), путем предварительной её некротизации при помощи специальных веществ (антисептические, обезболивающие и противомикробные препараты). Основу пасты обычно составляют мышьяк, формальдегид или параформальдегид.

Показания для удаления пульпы путем предварительного наложения девитализирующей пасты

В настоящее время существует несколько способов удаления пульпы – под анестезией, а также при помощи наложения разрушающей ее пасты. Второй способ показан только в следующих случаях:

- гнойный диффузный пульпит в острой фазе;

- специфический стоматит;

- тяжелый периодонтит.

Подготовка к наложению пасты

Для девитализации пульпы стоматолога придется посетить дважды. В первый раз доктор осуществляет инструментальную обработку кариозной полости. Используя аппликационное обезболивание и действуя максимально осторожно, поэтапно удаляется дентин: он убирается со стенок и дна кариозной полости.

При остром диффузном пульпите понадобится раскрыть полость зуба хотя бы в одной точке. Это позволит не только снизить внутрипульпарное давление, но и даст возможность девитализирующему агенту проникнуть в пульпу. После этого кариозная полость промывается теплым раствором антисептика и высушивается.

Следующим этапом будет наложение девитализирующей пасты.

Порядок процедуры

При использовании мышьяковистой пасты берут объем около 0,0006 г вещества, (параформальдегидной – на 50% больше). При помощи инструментов паста вводится на дно кариозной полости и размещается около проекции рога пульпы. Поверх вещества ставится временная пломба.

Длительность действия мышьяковистой пасты

- в однокорневые зубы накладывается на 24 часа;

- в многокорневые – на 48 часов.

Параформальдегидная паста накладывается на 7-10 дней.

После этого стоматолог назначает время, когда следует обязательно явиться на повторный прием, снять временную пломбу, удалить мертвую пульпу и тщательно запломбировать.

Противопоказания для наложения девитализирующей пасты

Основными противопоказаниями для наложения пасты являются:

- непроходимость или несформированность зубных каналов;

- нежелательно при лечении молочных зубов.

Источник

Наложение девитализирующей пасты

Основу пасты обычно составляют мышьяк, формальдегид или параформальдегид. Одним из способом лечения пульпы (нервных волокон зуба) является наложение девитализирующей пасты.

Если есть ноющая зубная боль, то это может быть основанием обращения к врачу стоматологу для применения девитализирующей пасты. Основу пасты обычно составляют мышьяк, формальдегид или параформальдегид. Одним из способом лечения пульпы (нервных волокон зуба) является наложение девитализирующей пасты.

Способы удаления пульпы:

Первый — удаление пульпы под анестезией. Второй — удаление пульпы при помощи наложения разрушающей девитализирующей пасты.

Второй способ показан только в следующих случаях:

- гнойный диффузный пульпит в острой фазе;

- специфический стоматит;

- тяжелый периодонтит.

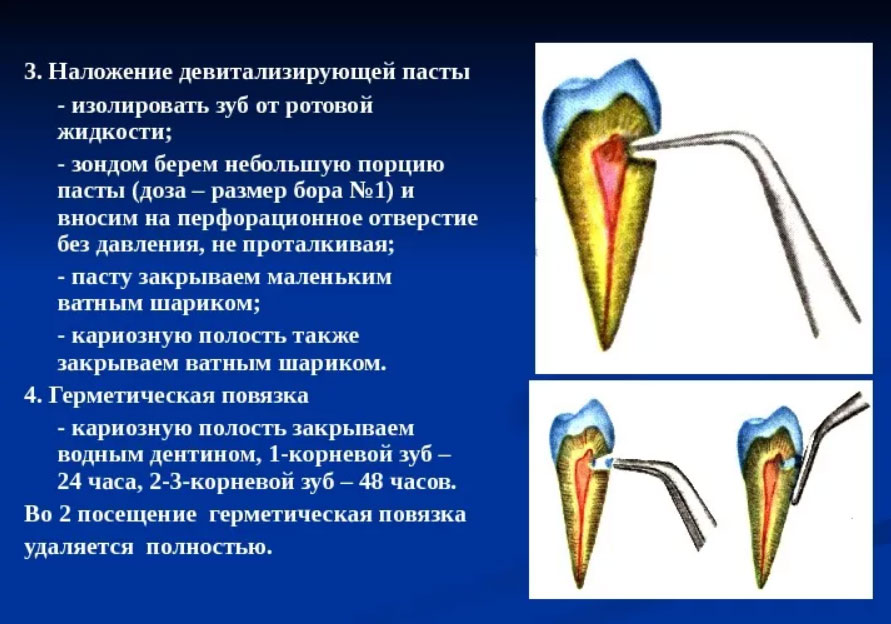

Этапы наложения пасты:

Первый этап (первое посещение): подготовка к наложению пасты. Доктор осуществляет инструментальную обработку кариозной полости. Используя аппликационное обезболивание и действуя максимально осторожно, поэтапно удаляется дентин: он убирается со стенок и дна кариозной полости. При остром диффузном пульпите понадобится раскрыть полость зуба хотя бы в одной точке. Это позволит не только снизить внутрипульпарное давление, но и даст возможность девитализирующему агенту проникнуть в пульпу. После этого кариозная полость промывается теплым раствором антисептика и высушивается.

Второй этап (второе посещение): наложение девитализирующей пасты. Паста накладывается на 7-10 дней. При помощи инструментов паста вводится на дно кариозной полости и размещается около проекции рога пульпы. Поверх вещества ставится временная пломба. Длительность действия мышьяковистой пасты в однокорневые зубы накладывается на 24 часа, в многокорневые – на 48 часов.

После этого стоматолог назначает время, когда следует обязательно явиться на повторный прием.

Третий этап: снимается временная пломба, удаляется мертвая пульпа и тщательно пломбируется.

Противопоказания для наложения девитализирующей пасты:

- непроходимость или несформированность зубных каналов;

- нежелательно при лечении молочных зубов.

Запишитесь на бесплатную консультацию в стоматология «Улыбка». Адрес: Подольск, проспект Ленина, дом 97 А. Вход через арку.

Источник

История создания и использования мышьяковистой пасты в стоматологии

М. А. Егорова

студентка ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Росздрава, кафедра терапевтической стоматологии

Л. Р. Мухамеджанова

д. м. н., доцент, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Росздрава, кафедра терапевтической стоматологии

Более четырех столетий назад немецкий алхимик, философ и оккультист Теофраст Гугенгейм, известный как Парацельс, предложил использовать мышьяк и его соединения для лечения различных заболеваний. С этого времени, пожалуй, и начинается нелегкая, полная драматических моментов «медицинская судьба» мышьяковистых соединений. Одновременно идет активное изучение их биологического действия. Уже к середине XVII века были разработаны рецептурные прописи, включающие мышьяковистую кислоту и предназначенные для лечения заболеваний крови, инфекционных заболеваний и др. Не остались в стороне и дантисты, для которых проблема обезболивания воспаленной пульпы была своеобразной «болевой точкой».

Современные специалисты, занимающиеся вопросами эндодонтии, используют многочисленные препараты мышьяка для девитализации пульпы, при этом мнения о целесообразности их применения зачастую бывают диаметрально противоположными. Поэтому нам представляется весьма актуальным изучение исторических аспектов создания и использования мышьяковистой пасты в зубоврачевании.

Материалом для исследования послужили выдержки из руководств по зубоврачеванию XVII — XX веков, историографическое описание развития зубоврачевания.

Анализ источниковой базы свидетельствует о том, что мышьяк использовали при лечении пораженных зубов примерно в 500 г. до н. э., о чем записано в книге Чжу-Цина. Однако после этого и до XIX века никаких упоминаний больше не найдено. В первой половине XIX века наконец начали реализовываться идеи J . Hunter : были предприняты попытки удаления пульпы тонким зазубренным инструментом после прижигания ее кислотой. Нерв удаляли трепаном, иглами или специальным ручным инструментом-троакаром. Пульпу продолжали прижигать с целью предварительного обезболивания подобных вмешательств. Однако в это же время в эндодонтическую практику было привнесено средство, существенно изменившее ее характер: в 1836 г. американский дантист Shearjashub Spooner в труде «Путь к здоровым зубам, или Популярный трактат о зубах» описал способ «умерщвления нерва» мышьяковистой кислотой (хотя и без последующего его удаления). Мышьяковистую кислоту рекомендовалось смешивать с сульфатом морфия. Сегодня нам покажется удивительным этот факт, поскольку в описываемые времена не было ограничений в применении наркотических анальгетиков. В 1872 году в статье «Что мы будем делать с молочным зубом, в котором пульпа подвергается распаду?» (« What shall we do with deciduous teeth in which the pulps are exposed ?») предлагалось наложение мышьяковистого препарата с последующим удалением коронковой пульпы и пломбированием полости временного зуба. Автор считал необходимым предупредить родителей о возможности «…развития периостита, затем — альвеолярного абсцесса», после чего (!) «никаких серьезных проблем не возникает». Немецкий ученый Ad . Witzel (1874) отмечает, что применение мышьяковистой кислоты «создало новый этап в учении о зубных болезнях».

Практическое применение мышьяковистой пасты описывает Ю. Шефф в «Руководстве зубных болезней» (1882). Для устранения зубной боли он предлагает использовать мышьяковистую пасту и карболовую кислоту. Приводит несколько рецептов, содержащих наркотические анальгетики для местной анестезии при непосредственном соприкосновении с обнаженной пульпой: настойка опия; настойка, состоящая из морфия, спирта и хлороформа; пилюли, содержащие креозот. После приготовления последних рекомендовалось «вкладывать на вате на болящую полость».

J . Parreidt (1890) предлагает использовать мышьяковистую пасту при воспалении пульпы еще и как обезболивающее средство: «Удаляют пломбу, прижигают и выскабливают зубную мякоть». Для прижигания автор рекомендует мышьяк, к которому прибавляют небольшое количество карболовой кислоты; вместо морфия используют йодоформ. Паррейдт пользовался прижигающим средством следующего состава:

- R р. Ас id . arsenicosi .

- Pulv. Jodoform. pur. alcoholisat.

- Acid. carbolic . pur . ana .

Впервые ограничения в применении мышьяковистой кислоты были внесены только в 1898 году W . D . Miller в руководстве по консервативному зубоврачеванию. Он указывал, что «…у детей применять мышьяковистую кислоту не следует, зубы их обыкновенно чересчур порозны и мягки, и foramen apicale большею частью слишком широко, либо уже произошло рассасывание части верхушки корня. При таких условиях легко может случиться, что мышьяковистая паста окажет воздействие на корневую оболочку». Следующий «удар» по применению мышьяковистой пасты был нанесен Советом по лекарствам Американской стоматологической ассоциации ( Ada , 1961). Основным недостатком «необратимой девитализирующей анестезии» является токсическое воздействие на периодонт. Вследствие технической сложности дозирования весьма высока вероятность поражения периодонта. Кроме того, не теряло актуальности канцерогенное действие мышьяковистых препаратов.

В XX веке мышьяковистая кислота (ангидрид) начала применяться в виде пасты. Для составления пасты к кислоте добавляли медикаментозные вещества, обладающие анестезирующими, антисептическими свойствами, а также средства, замедляющие диффузию мышьяка в ткань пульпы и тем самым ослабляющие его токсическое действие. Для этой цели использовали новокаин, карболовую кислоту, танин, йодоформ, гвоздичное, камфорное масла, глицерин. Е. М. Гофунг и И. Г. Лукомский (1936) рекомендуют вводить в мышьяковистую пасту танин и коричное масло, что способствует одновременно и мумификации каутеризированной пульпы. Присутствие в пасте морфина или кокаина рассчитано на меньшую чувствительность пульпы в процессе девитализации, однако многие считают их действие весьма сомнительным. Добавление к пасте креозота или карболовой кислоты вызывает ожог пульпы с последующим струпом, мешает быстрому всасыванию мышьяка.

В литературе упоминается применение черепичного мышьяка для девитализации пульпы. Действие его нежнее мышьяка, а главное — он не дает осложнений на периапикальные ткани. Однако черепичный мышьяк есть не что иное, как кобальт, действие которого принципиально отличается от действия мышьяковистой кислоты.

В 1927 году M ủ ller делает чрезвычайное указание: «…пульпы, экстирпированные после девитализации их мышьяковистой пастой, оказались стерильными». Это новое обстоятельство значительно повышало ценность мышьяка. Однако сегодня известно, что мышьяк сам по себе не обладает бактерицидными свойствами. Здесь имеют значение вещества, входящие в состав мышьяковистой пасты: фенол, креозот и др.

Учитывая то, что мышьяковистая кислота представляет собой сильный протоплазматический яд, необходимо строго придерживаться дозирования пасты в зависимости от размеров зуба, состояния пульпы, возраста больного и выбора метода лечения пульпита. Однако множество споров вызвала дозировка мышъяковистой пасты. Позже пришли к мнению, что достаточно 0,0002-0,0004 г мышьяковистой кислоты в однокорневых зубах оставлять на 24 часа, в многокорневых — на 48 часов. Одним из главных условий наложения пасты является непосредственный контакт с тканью пульпы. А. И. Рыбаков (1980) отмечает, что «правильное вскрытие рога пульпы является искусством. От того, как вскрывается зубная полость, зависит успех дальнейшего лечения».

На сегодняшний день детально изучен механизм воздействия мышьяковистой кислоты на пульпу. Будучи протоплазматическим ядом, мышьяковистый ангидрид, прежде всего, воздействует на окислительные ферменты пульпы, приводит к местному нарушению тканевого дыхания и явлениям гипоксии. Под действием самого малого количества мышьяка оксидаза теряет свои специфические функции как фермент окисления. Кроме того, мышьяк блокирует тиоловые соединения, выполняющие функции коферментов дыхания. В симптомокомплексе действия мышьяка на пульпу очень характерны изменения в сосудистой системе. Уже через 2-2,5 часа после начала девитализации развивается гиперемия, сосуды, особенно капилляры, резко расширены, затем появляются многочисленные кровоизлияния, которые зависят от изменения стенок сосудов и потери их сопротивляемости. Отек приводит к сдавлению ткани пульпы. Нервные волокна пульпы претерпевают зернистый распад миелиновых оболочек, узловатое набухание и распад осевого цилиндра. Варикозность нервного волокна сменяется его гибелью. Изменения во всех группах клеточных элементов пульпы сводятся к явлениям кариорексиса и гибели клеток, в первую очередь одонтобластов. Глубина поражения пульпы находится в непосредственной связи со сроком действия и дозой мышьяковистой кислоты. В месте приложения мышьяковистой кислоты наблюдается картина гибели всех элементов коронковой пульпы.

Что касается тех случаев, когда мышьяковистая паста не оказывает достаточного действия, то они объясняются присутствием в пульпе дентиклов, которые не пропускают через себя мышьяк и являются для него непреодолимым препятствием. В таких случаях Е. М. Гофунг и И. Г. Лукомский (1936) рекомендуют удалить дентиклы и вновь наложить мышьяковистую пасту.

Удачно проведенная девитализация обеспечивает демаркацию между некротизированной пульпой и периодонтом, в результате чего создаются условия для выделения пульпы из каналов с минимальным кровотечением и, следовательно, для заживления операционной раны после экстирпации.

В настоящее время на отечественном и зарубежном фармацевтическом рынке появляется огромное количество лекарственных форм, предназначенных для профессионального применения в стоматологии. И мышьяковистые препараты для девитализации пульпы тоже не остались без внимания научно-исследовательских лабораторий ведущих предприятий по производству стоматологических материалов. Мышьяковистая паста стала выпускаться дозированно, в виде гранул различного цвета в зависимости от необходимых сроков наложения пасты (зеленый, синий и др.). Иногда в состав мышьяковистой пасты вводят наполнитель в виде ниточек разного цвета (или ваты) для правильной дозировки, что значительно облегчило применение их при различных клинических ситуациях.

Таким образом, на основании аналитического обзора литературных источников мы считаем целесообразным выделение трех этапов истории применения мышьяковистого ангидрида при лечении пульпита. 1-й этап (500 г. до н. э. — начало Х I Х века) характеризуется применением мышьяковистого ангидрида без добавления наркотических аналгетиков, антисептиков и консистентных веществ. На 2-м этапе (середина Х I Х века — середина ХХ века) мышьяковистый ангидрид входит в состав многокомпонентных паст, содержащих анальгетики, мумифицирующие препараты, консистентные вещества. 3-й этап (с середины ХХ века по настоящее время) отличается применением дозированных, пролонгированных препаратов, позволяющих осуществить индивидуальный подход к подбору дозы и определить длительность периода девитализации пульпы.

Источник