Местная пластика встречными треугольными лоскутами

Пластическая хирургия

Теоретическое обоснование и объективизация метода осуществлены А. А. Лимбергом в двух его монографиях (1946, 1963).

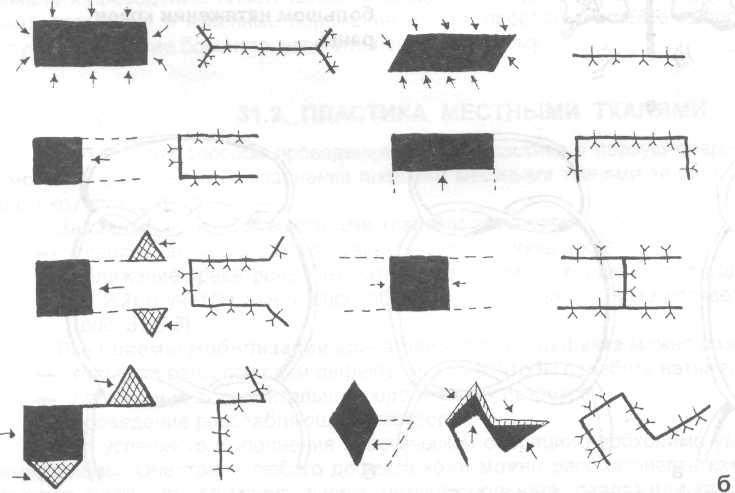

Метод основан на перераспределении, растяжении и сокращении тканей при выкраивании и перемещении встречных треугольных лоскутов. Треугольные лоскуты формируют тремя одинаковой длины разрезами, среди которых различают средний разрез и два боковых, проведенных под определенными углами от концов среднего разреза. Треугольные лоскуты могут быть с одинаковыми углами (симметричные треугольные лоскуты) и с неодинаковыми (несимметричные треугольные лоскуты). В треугольные лоскуты включают кожу и подкожную жировую клетчатку. Перемещение отслоенных от подкожной фасции треугольных лоскутов сопровождается приростом тканей в направлении среднего разреза и их убылью по направлению линии, соединяющей концы боковых разрезов.

Прирост и убыль тканей при перемещении симметричных треугольных лоскутов одинаковы по величине и равномерно распределяются в направлении концов среднего и боковых разрезов (рис. 1).

Применение симметричных встречных треугольных лоскутов возможно при наличии одинаковых запасов подвижных тканей около укороченного рубца.

Перемещение треугольных лоскутов в несимметричной фигуре сопровождается неодинаковой подвижностью лоскутов и неодинаковым по величине приростом и убылью тканей на концах разрезов фигуры. Например, в фигуре с углами 30-90° подвижным является лоскут с острым углом, убыль тканей в основном сосредоточивается в области, где вы-кроено основание лоскута, а прирост тканей произойдет главным образом в участке, куда будет перемещено основание этого лоскута с острым углом.

Отсюда следует, что несимметричные фигуры встречных треугольных лоскутов находят применение при неодинаковых, чаще односторонних запасах подвижных тканей.

Математические расчеты А. А. Лимберга показали, что прирост тканей

Рис. 1. Модели из полотна для показа встречного обмена двух треугольных лоскутов несимметричной фигуры [Лимберг А. А., 1963].

в направлении среднего разреза возрастает по мере увеличения углов встречных треугольных лоскутов.

Следует помнить, что выкраивание и перемещение встречных треугольных лоскутов приводят к сопутствующим конусовидным изменениям рельефа поверхности, которые становятся заметными, когда величина углов лоскутов превышает 90 100°. При меньшей величине углов встречных треугольных лоскутов конусовидные изменения не выявляются изза эластичности нормальной кожи.

Местная пластика встречными треугольными лоскутами на лице и шее применяется по следующим показаниям:

Рис. 2. Иссечение рубца со слюнным свищом с пластическим перемещением нормальных тканей.

1) для встречного обмена тканей;

2) с целью удлинения в направлении среднего разреза;

3) для замещения явных и скрытых дефектов лица и шеи.

Встречный обмен тканей производят, используя симметричные треугольные лоскуты с углами в пределах от 30° до 45°. Такие лоскуты применяют для исправления положения наружного отдела брови, углов век и губ, а также с целью создания благоприятных условий для заживления вялогранулирующих ран, слюнных свищей (рис. 2). Удлинение но линии среднего разреза в этих фигурах невелико и не имеет практического значения.

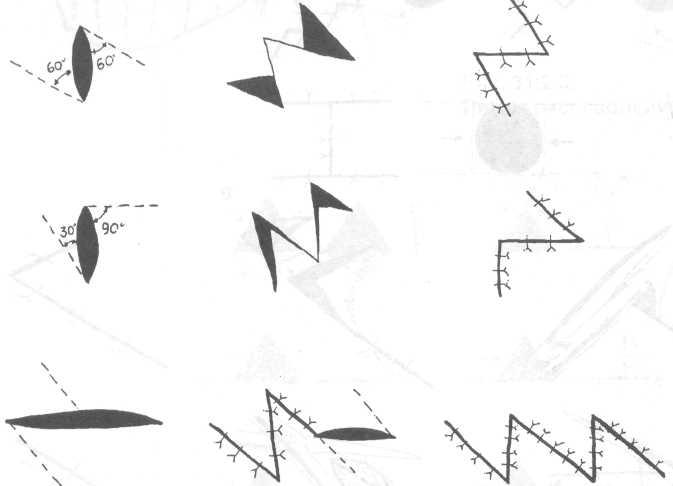

Удлинение в направлении среднего разреза фигуры встречных треугольных лоскутов достигает значительных величин при углах 60, 75 , 30, 90 и 45° без выявления конусовидных изменений поверхности.

При устранении укороченных кожных рубцов после ожогов и механических повреждений на лице, шее, пальцах кисти положительный результат может быть усилен применением нескольких фигур встречных треугольных лоскутов.

В зависимости от запасов подвижных тканей около рубцов фигуры встречных треугольных лоскутов могут быть симметричными и несимметричными и расположены последовательно друг за другом вдоль рубца.

При резко укороченных или множественных Рубцовых тяжах наиболее полно запасы подвижных тканей удается использовать при сочетании фигур встречных треугольных лоскутов, когда средний или один из боковых разрезов фигур является общим.

При планировании операции устранения контрактуры шеи, вызванной множественными Рубцовыми тяжами, надлежит учитывать физиологические особенности кожи различных ее отделов. При движении головы назад и в стороны наибольшему растяжению подвергается кожа верхнего отдела шеи выше уровня перстневидного хряща. В связи с этим, используя запасы подвижных тканей в боковых отделах шеи, наибольший прирост тканей следует сосредоточить в верхнем ее отделе.

Пластика встречными треугольными лоскутами при лечении контрактур шеи может быть многоэтапной, так как по мере увеличения объема движений в шейном отделе позвоночника после первой операции выявляются новые тяжи и определяются новые запасы подвижных тканей даже в тех же местах, где они были использованы при предыдущей операции.

Источник

Тимофеев 1-3 том / том 3 / 31. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕ / 31.2. ПЛАСТИКА МЕСТНЫМИ ТКАНЯМИ

31.2. ПЛАСТИКА МЕСТНЫМИ ТКАНЯМИ

При выборе способа проведения кожной пластики в первую очередь должна быть рассмотрена возможность выполнения пластики местными тканями за счет смещения кожи, которая окружает дефект.

Задачами пластики местными тканями являются:

— правильная мобилизация краев раны со стороны дефекта;

— сближение краев раны без натяжения с помощью различного рода швов (рис. 31.2.1 -31.2.2) с учетом линий расслабления кожи лица, которые соответствуют ходу морщин (рис. 31.2.3).

Все приемы мобилизации краев раны вокруг дефекта можно разделить на три группы:

— отслойка раны по краям дефекта для того, чтобы ослабить натяжение кожи;

— проведение дополнительно продолженных разрезов;

— проведение расслабляющих разрезов.

Для успешного выполнения пластической операции необходимо умело сочетать указанные приемы. Очертания любого дефекта кожи можно рассматривать как одну из простейших геометрических фигур (треугольника, четырехугольника, овала) или как сложную геометрическую фигуру (эту фигуру после сглаживания несущественных выступов и неровных краев следует мысленно разбить на несколько различных простейших фигур). На рис. 31.2.4 представлены принципиальные схемы закрытия дефектов в многочисленных вариантах. Но следует помнить, что хирург, исходя из конкретной ситуации и руководствуясь определенными анатомическими взаимоотношениями, может создавать свои собственные схемы проведения пластических операций.

Рис. 31.2.1. Виды швов: а-узловой; б — П-образный;

в — П-образный вертикальный (б и в относят к одиноч-ным матрацным швам); г — непрерывный шов; д – не-прерывный матрацный шов; е — пластиночный шов, используемый для постепенного сближения при большом натяжении краев раны.

Рис. 31.2.2. Завязывание узлов: а — простой; б — морской; в -двойной хирургический.

Рис. 31.2.3. Линии расслабления кожи лица.

Рис. 31.2.4. Схема закрытия дефектов треугольной (а), четырехугольной (б) и округлой формы(в).

Рис. 31.2.4. (продолжение) Варианты удаления избытков кожи в области углов (г, д, е).

При проведении местной пластики нужно помнить о необходимых приемах ее выполнения:

— размятые края раны следует иссекать экономно;

— кожу и подкожную жировую клетчатку рассекают (в вертикальном направлении) на одном уровне;

— в перемещаемый лоскут обязательно включают кожу и подкожную жировую клетчатку;

— проводят тщательный гемостаз раны;

— швы на рану накладывают без натяжения;

— необходимо учитывать линии расслабления кожи, которые очень часто соответствуют ходу морщин.

В пластической хирургии широкое применение находит местная пластика встречными треугольными лоскутами. Правила выполнения этого вида пластики врачу стоматологу-хирургу следует знать обязательно, т.к. необходимость в ее проведении может возникнуть при оказании неотложной помощи (зашивании ран), удалении опухолей и т.п.

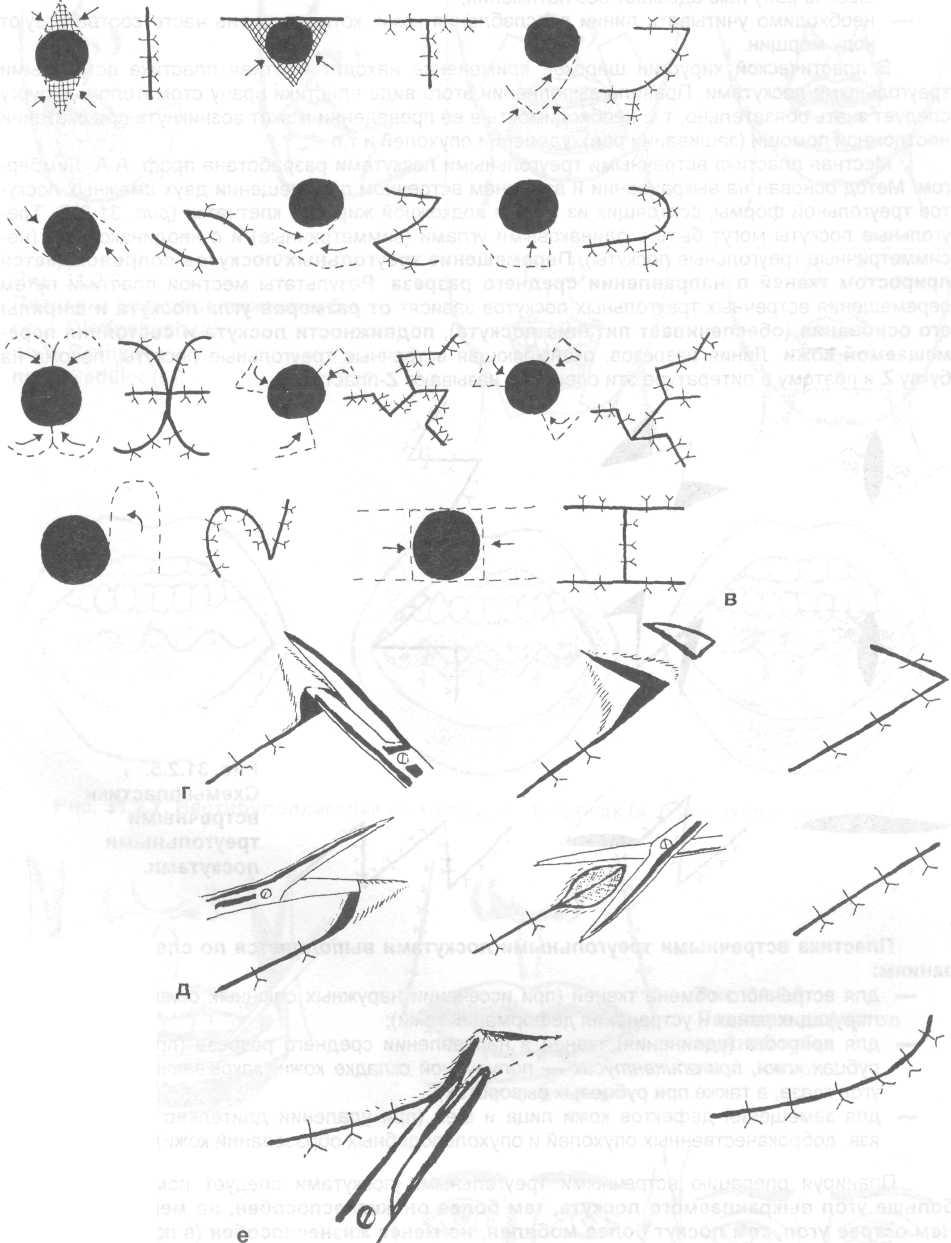

Местная пластика встречными треугольными лоскутами разработана проф. А.А. Лимбергом. Метод основан на выкраивании и взаимном встречном перемещении двух смежных лоскутов треугольной формы, состоящих из кожи и подкожной жировой клетчатки (рис. 31.2.5). Треугольные лоскуты могут быть с одинаковыми углами (симметричные) и с неодинаковыми (несимметричные треугольные лоскуты). Перемещение треугольных лоскутов сопровождается приростом тканей в направлении среднего разреза. Результаты местной пластики путем перемещения встречных треугольных лоскутов зависят от размеров угла лоскута и ширины его основания (обеспечивает питание лоскута), подвижности лоскута и состояния перемещаемой кожи. Линия разрезов, окаймляющая встречные треугольные лоскуты, похожа на букву Z и поэтому в литературе эти операции называют Z-пластикой.

Рис. 31.2.5. Схемы пластики встречными треугольными лоскутами.

Пластика встречными треугольными лоскутами выполняется по следующим показаниям:

— для встречного обмена тканей (при иссечении наружных слюнных свищей, вялогранулирующих ранах и устранения деформаций кожи);

— для прироста (удлинения) тканей в направлении среднего разреза (при стягивающих рубцах кожи, при эпикантусах — полулунной складке кожи, закрывающей внутренний угол глаза, а также при Рубцовых выворотах);

— для замещения дефектов кожи лица и шеи (при удалении длительно незаживающих язв, доброкачественных опухолей и опухолеподобных образований кожи).

Планируя операцию встречными треугольными лоскутами следует помнить, что чем больше угол выкраиваемого лоскута, тем более он жизнеспособен, но менее подвижен. Чем острее угол, тем лоскут более мобилен, но менее жизнеспособен (в послеоперационном периоде могут быть некрозы вершин таких лоскутов).

Следует также знать о коэффициенте (проценте) прироста (удлинения) тканей в направлении среднего разреза.

При симметричных треугольных лоскутах с углами в 30°х30° прирост ткани происходит на 25% длины среднего разреза, в 45°х45° — прирост ткани на 50%, в 60°х60° — примерно на 75%, в 75°х75° — удлинение примерно на 100%.

При несимметричных треугольных лоскутах с углами 30°х90° — удлинение в области среднего разреза происходит на 50% (на стороне большого лоскута — на 9%, а малого — на 41%), с углами 45°х90° — на 73% (на стороне большого лоскута — на 18%, а малого — на 55%).

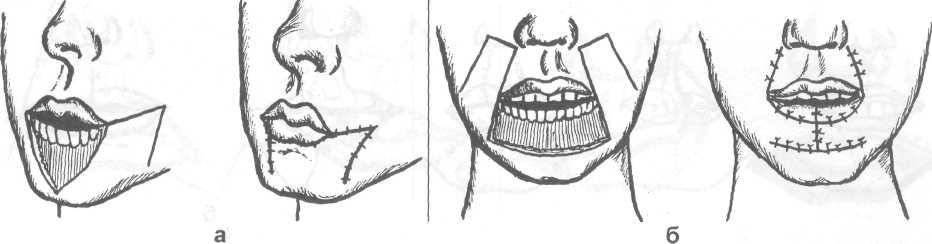

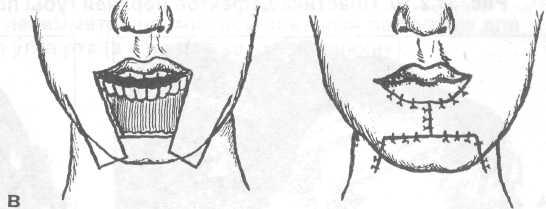

Рис. 31.2.6. Пластика дефектов нижней губы по J. Dieffenbach (a), по V. Brims (б),

по С. Sedillot (в).

Рис. 31.2.7. Вестибулопластика по методу Л.Ф. Корчак (а, б, в — этапы операции).

Рис. 31.2.8. Пластика дефектов нижней губы по J. Joseph.

Рис. 31.2.9. Схема перемещения (поднятия) крыла носа.

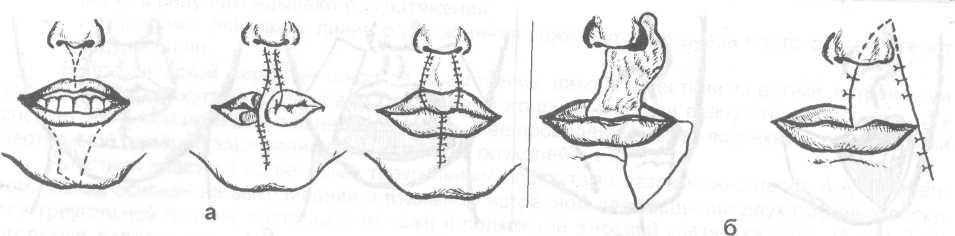

Рис. 31.2.10. Пластика дефектов верхней губы по R. Abbe (а) и по М.М. Слуцкой (б).

Рис. 31.2.11. Внешний вид больной на этапах пластически верхней губы по R. Abbe (а, б)

и через 7 дней после операции (в, г). В нижнем отделе верхней губы (в) имеется кровяная корка.

Рис. 31.2.12. Пластика встречными несимметричными треугольными лоскутами для исправления положения угла рта (а — поднятие, б — опущение).

Рис. 31.2.13. Расширение ротовой щели по А.И. Евдокимову (а, б, в, г-этапы операции).

Рис. 31.2.14. Расширение ротовой щели по Г.А. Васильеву (а, б, в — этапы операции).

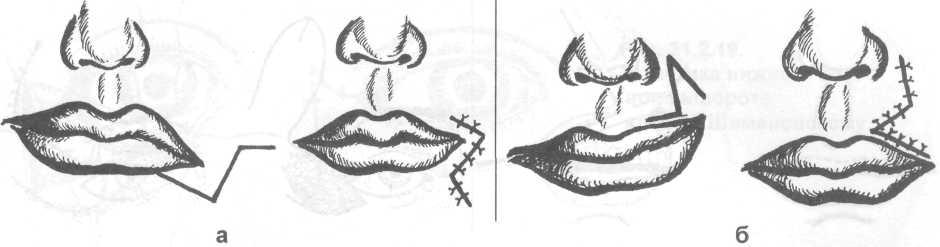

Рис. 31.2.15. Схема операции при Рис. 31.2.16. Пластика угла глаза

двойной губе. по М.М. Великановой и Е.Г. Шатуновской.

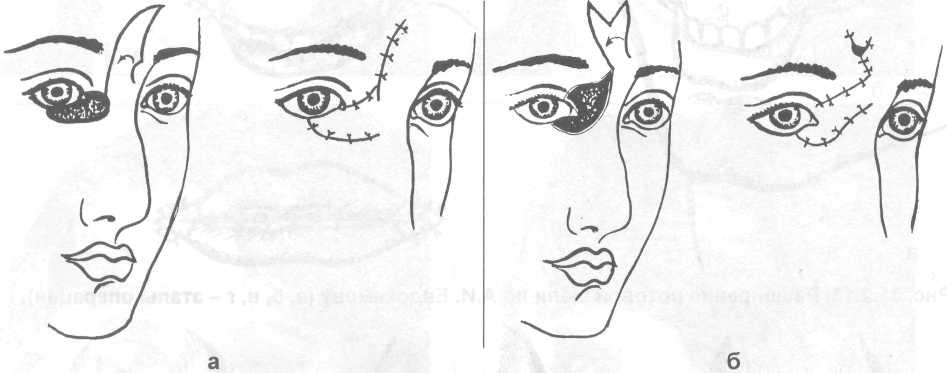

Рис. 31.2.17. Пластика мягких тканей в подглазничной области по G. Letenneur.

Рис. 31.2.18. Пластика дефектов мягких тканей в области внутреннего угла глаза по J. Dieffenbach (а), по В. Langenbeck (б).

Симметричные встречные треугольные лоскуты с малыми углами применяются чаще для обычного перемещения тканей при иссечении слюнных свищей и т.д. Симметричные лоскуты с большими углами используются для прироста тканей в направлении среднего разреза, удлинение их происходит равномерно со стороны каждого треугольника (лоскута).

Несимметричные встречные треугольные лоскуты применяются для одностороннего прироста тканей (удлинение тканей происходит у основания фигуры с малым углом) и используется для устранения смещения краев естественных отверстий на лице (губы, края носа, веки).

Пластическое закрытие дефектов челюстно-лицевой области путем местной пластики тщательно разработаны Ю.К. Шимановским, J.F. Dieffenbach, С.A. Burow, А.Э. Рауэром, Н.М. Михельсоном, А.А. Лимбергом и другими известными хирургами. Эти методы до настоящего времени не утратили своего значения. На рис. 31.2.6 — 31.2.23 приведены наиболее частые варианты закрытия дефектов и устранения некоторых деформаций в зависимости от их локализации.

Рис. 31.2.20. Пластика нижнего века при вывороте по J. Joseph.

Рис. 31.2.21. Пластика дефектов по J. Fricke (а), по В. Langenbeck (б).

Рис. 31.2.22. Пластика дефектов по Е. Blasius (a), по J. Fricke (б).

Рис. 31.2.23. Пластика дефектов мягких тканей наружного носа лоскутом, взятым с переносья (а) и лба (б).

В нашей клинике Л.Ф. Корчак (1990) разработала способ хирургического лечения мелкого преддверия полости рта, который основан на том, что с целью его углубления на протяжении фронтальной группы зубов, в области переходной складки от клыка до клыка, проводят разрез слизистой и подслизистого слоя синусоидальной формы <рис. 31.2.7). Мобилизуют образованные верхние и нижние лоскуты, сдвигают книзу и ушивают их между собой в боковых отделах до половины, а далее сшивают ткани верхних лоскутов между собой и в оставшиеся неушитые участки нижних лоскутов вводят верхние лоскуты, которые фиксируют с нижними и между собой.

Источник